大学生生命意义感、社会性无聊感与学习倦怠的相关性*

2017-02-23梁家凤李炳全

梁家凤 李炳全

中国.肇庆学院(广东肇庆) 526061 E-mail:1194321331@qq.com △通讯作者 E-mail:Libq1221@163.com

大学生生命意义感、社会性无聊感与学习倦怠的相关性*

梁家凤 李炳全△

中国.肇庆学院(广东肇庆) 526061 E-mail:1194321331@qq.com △通讯作者 E-mail:Libq1221@163.com

目的:研究地方院校大学生生命意义感、社会性无聊感与学习倦怠之间的关系。方法:采用生命意义感问卷、自编的社会性无聊感问卷和大学生学习倦怠量表对广州肇庆地区823名本科大学生进行调查,并利用SPSS 18.0进行分析。结果:①大二学生在社会性无聊感与学习倦怠感上得分最高,生命意义感上得分最低;②学习倦怠与社会性无聊感存在显著正相关(r=0.602,P<0.000),学习倦怠与生命意义感存在显著负相关(r=-0.449,P<0.000);③学习倦怠对生命意义感存在显著负向预测作用(20%),学习倦怠对社会性无聊感存在显著正向预测作用(36.2%);④生命意义感在学习倦怠与社会性无聊感中存在部分中介作用,中介效应为41.6%。结论:降低大学生学习倦怠,有助于提高生命意义感与降低社会性无聊感。

大学生;生命意义感;社会性无聊感;学习倦怠

随着现代社会节奏的加快,科学技术与电子技术的冲击,人们的物质生活越来越丰富,而精神世界却赶不上物质世界的快速发展,精神世界发展的失衡,使人们出现了一系列的心理冲突,甚至心理疾病。Frankl曾提出“寻求生命意义是人类生命的原始动力,当人们感受不到生命意义时会出现存在性空虚感。存在性空虚感主要表现为无所事事、心烦,严重的乃至诱发心灵性神经官能症”[1]。2009年周娟的调查表明,处于目的不明确与生命意义不明确状态的学生有42.8%,处于没有目的状态、生命没有意义的学生有26.1%[2]。2010年李旭、卢勤[3]的调查表明,生活目标和意义不明确的新生有52.1%,生命处于无意义状态的新生有34.0%。相关研究表明,大学生的一些问题行为如:作息时间日夜颠倒、沉迷游戏世界、郁郁寡欢、过度依赖手机等的一部分内在原因是无价值感与无意义感。尽管表面上大学生是忙于学习、社团活动和社会实践,但表面的忙碌不一定会带给学生内心的充实,“外忙内空”的对立状态容易使大学生产生心理不安和心理受挫的问题[4]。已有的相关研究表明,如果个体长时间处于无聊状况,会对他们的身心健康产生不利的影响[5],学生的成绩也会受到消极的影响,出现更多学习不适、学习拖延的情况[6],并且导致个体出现人际交往困扰[7]。

缺乏生命意义,不知道活着是为了什么,就容易产生无聊感,使自己对做什么感到迷茫。黄时华,张卫等认为“无聊是个人面对缺乏的外部刺激和内部刺激时,不能感受到充裕的需求满足,而产生的郁闷、冷淡、孤单等不愉快的多种情绪状态,具有兴趣缺乏、动机减退和注意力不集中等特点”[8]。随着时代发展,人们有了更多的无聊时间以及对抗无聊的方式,如一系列的手机游戏,或者看各种各样的电视剧,这种现象在大学生群体尤为突出,并且这些消减“无聊”的方式在大学生中越来越流行,或许这些行为的背后遮盖的就是大学生的集体无聊感。已有的研究表明,无聊感已经普遍存在于大学生的学习与生活中,也有越来越多的学者开始关注无聊[9],因此研究无聊感,为高校降低学生无聊感提供一定的帮助很有必要。

有研究表明,有61.63%的大学生报告存在严重学习倦怠[10],另有调查结果表明,报告存在严重学习倦怠的大学生有37.5%,而不存在学习倦怠的大学生仅有5.3%,其余学生均有不同程度的学习倦怠[11]。张战毅通过参考海内外的研究成果,把学习倦怠界定为:学生对学习没有兴趣或缺乏动力却又不得不为之时,就会感到厌倦、疲乏、沮丧和挫折,从而出现一些不恰当的躲避学习的行为[12]。而随着近年来大学生就业压力的增大,使一些大学生怀疑上大学的必要性,以及当前社会用人制度,在挑选毕业生时追求高学历、名校等也是导致学习倦怠的一部分原因[13]。有学习倦怠的学生经常表现为:厌学、没有自信心、消极悲观、整天无所事事等[14]。因此,研究学习倦怠为高校降低学生学习倦怠提供一定的帮助。

1 对象与方法

1.1 对象

采用分层整群抽样的办法,抽取广州、肇庆地区的本科院校1~3年级的860名大学生发放问卷,回收有效问卷823份(95.6%)。其中男生248人(30.1%),女生527人(64.0%),缺失值为48人(5.8%);独生子女107人(13.%),非独生子女577人(70.1%),缺失值为139人(16.88%)。

1.2 方法

1.2.1 生命意义感问卷 采用由盛正群[15]编制的生命意义感问卷,由46个条目,10个维度构成。总问卷的内部一致性信度系数为0.930。每个项目有7个等级,从“非常不符合”到“非常符合”。

1.2.2 自编的社会性无聊感问卷 共有25个条目,包含17道反向题,有6个因子,分别是追求目标、良好人际关系、自我效能感、消极情绪、使命感、世俗性。量表的Cronbachα系数为0.85,6个分量表α系数在0.55~0.85之间,6个因子(追求目标、良好人际关系、自我效能感、消极情绪、使命感、世俗性)的Cronbachα系数分别为0.78、0.82、0.68、0.80、0.65、0.53,总量表的重测信度为0.67。每个项目有5个等级,从“不符合”到“符合”。

1.2.3 大学生学习倦怠量表 采用连榕[16]等编制的大学生学习倦怠量表,由20个条目,3个因子构成。量表的内部一致性α系数为0.865。问卷采用5点计分,“1”表示完全不符合,没有感到学习倦怠,“5”表示完全符合,感到比较强烈的学习倦怠。其中1、3、6、8、11、13、15、18题反向计分。

调查从2016年4月开始,将复印好的问卷寄到广州各大高校,由当地联系人员协助数据收集,在各高校随机抽取班级发放问卷,问卷填写不需要记名,完成后再寄回,进行数据整合;而肇庆本地高校的问卷则直接去随机派发给班级。

1.3 统计处理

数据分析采用SPSS 18.0进行描述统计、单样本t检验、独立样本t检验、单因素分析、相关分析与回归分析等。

2 结 果

2.1 不同人口统计学特征大学生生命意义感、社会性无聊感及学习倦怠得分比较

表1和表2表明,大学生生命意义感在性别与是否独生上差异不具有统计学意义,但在专业和年级上差异具有统计学意义,在大学生社会性无聊感在年级、性别上具有显著差异,在是否独生、专业上不具有显著差异,但在其专业的两个因子上具有显著差异;大学生学习倦怠在性别、年级上具有显著差异,在是否独生、专业上不具有显著差异。

表1 大学生生命意义感、社会性无聊感及学习倦怠在性别与是否独生的比较(±s)

表1 大学生生命意义感、社会性无聊感及学习倦怠在性别与是否独生的比较(±s)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

人口统计学指标生命意义感t社会性无聊感t学习倦怠t性 别 男5.35±0.692-0.249 2.44±0.457 2.413*2.92±0.506 2.196*5.36±0.661 2.36±0.458 2.84±0.501是否独生 独 生5.38±0.672 0.200 2.42±0.500 0.597 2.88±0.514 0.112非独生5.36±0.672 2.39±0.460 2.87±0.505女

表2 大学生生命意义感、社会性无聊感及学习倦怠在专业与年级的比较(±s)

表2 大学生生命意义感、社会性无聊感及学习倦怠在专业与年级的比较(±s)

人口统计学指标生命意义感F社会性无聊感F学习倦怠F专 业文 科5.34±0.574 3.357*2.42±0.415 2.503 2.90±0.493 1.223理工科5.34±0.706 2.37±0.480 2.85±0.501其 他5.56±0.704 2.31±0.454 2.82±0.538年 级大 一5.46±0.649 7.128**2.33±0.440 4.683*2.80±0.482 5.249*大 二5.27±0.671 2.43±0.464 2.92±0.511大 三5.32±0.688 2.34±0.497 2.89±0.554

2.2 大学生社会性无聊感、学习倦怠与生命意义感的相关

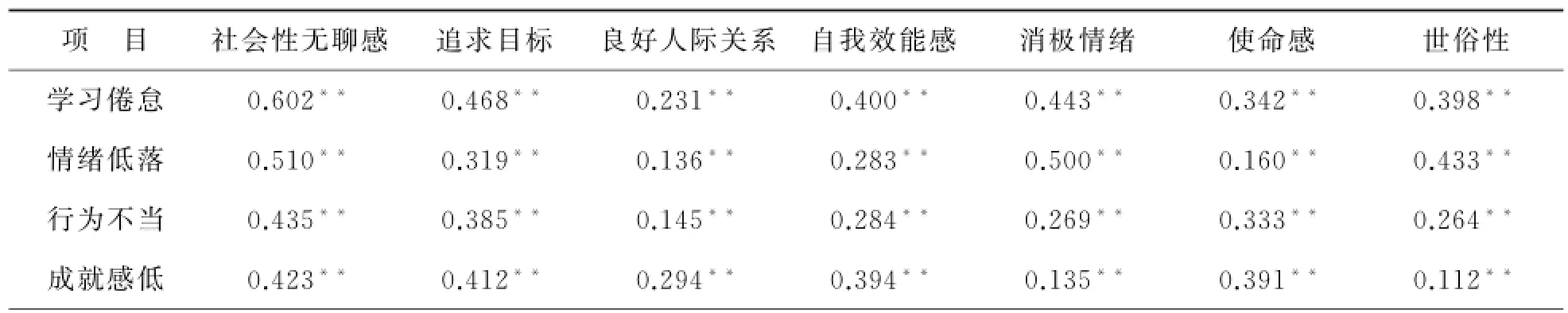

2.2.1 大学生社会性无聊感与学习倦怠的相关表3表明,社会性无聊感及其6个维度(追求目标、良好人际关系、自我效能感、消极情绪、使命感与世俗性)与学习倦怠及其3个维度(情绪低落、行为不当与成就感低)均具有十分显著的正相关关系。

2.2.2 大学生社会性无聊感与生命意义感的相关表4表明,除了世俗性与信仰、亲密关系和自我超越3个维度不具有显著性负相关之外,社会性无聊感及其6个维度与生命意义感及其10个维度均具有十分显著的负相关关系。

2.2.3 大学生生命意义感与学习倦怠的相关 表5表明,除了情绪低落与亲密关系不具有显著性负相关之外,学习倦怠及其3个维度与生命意义感及其10个维度均具有十分显著的负相关关系。

表3 大学生社会性无聊感与学习倦怠的相关(r)

表4 大学生社会性无聊感与生命意义感的相关(r)

表5 大学生生命意义感与学习倦怠的相关(r)

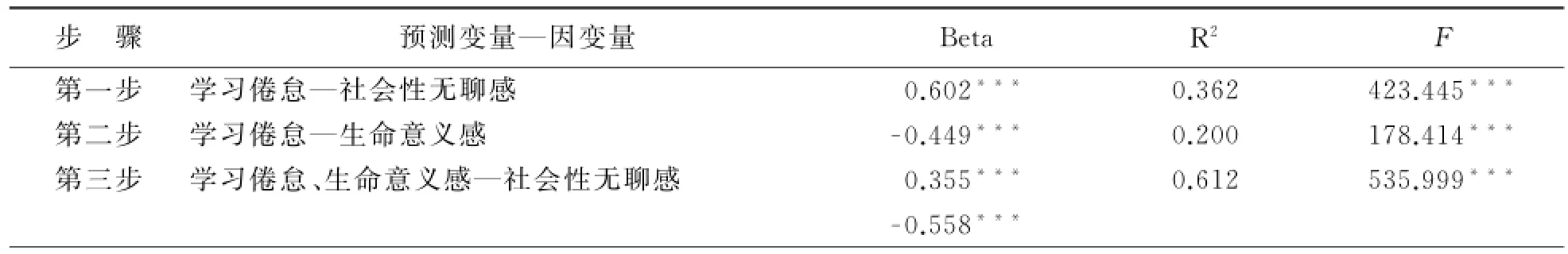

表6 生命意义感与学习倦怠、社会性无聊感的回归分析

2.3 回归分析

2.3.1 生命意义感与学习倦怠、社会性无聊感的回归分析 表6表明,学习倦怠对社会性无聊感的正向预测作用为36.2%,学习倦怠对生命意义感的负向预测作用为20%。

2.3.2 生命意义感在社会性无聊感与学习倦怠中的中介效应 回归分析结果表明,学习倦怠对社会性无聊感的回归系数为0.602,学习倦怠对生命意义感的回归系数为-0.449,差异均有统计学意义;将生命意义感这一中介变量带入回归方程后发现,学习倦怠对社会性无聊感的回归系数由原来的0.602降为0.355,说明生命意义感在社会性无聊感与学习倦怠中起到了部分中介作用。中介效应占总效应的比例为(0.499*0.558)/0.602=41.6%。

表7 生命意义感的中介效应依次检验

3 讨 论

3.1 大学生学习倦怠、社会性无聊感与生命意义感的总体状况

本研究发现,大学生的学习倦怠处在中等偏下的水平,这与付立菲、张阔[17]研究大学生学习倦怠的结果一致,整体来说大学生还是对学习抱有兴趣的,学习倦怠没有达到严重的程度。但大二学生的学习倦怠水平显著低于大一学生,这可能与学习压力有关,大二的专业课程比大一的多,同时还面临竞争压力,社团工作压力等,在精力不能平衡分配的时候,可能就会学习跟不上或工作做不好等,因此就会产生情绪低落与成就感低的现象,如果情绪低落现象处理不当,难免会出现行为不当的现象,进而对学习产生倦怠。

大二学生的生命意义感在3个年级里也是最低的,这与赵丹、杨卉[18]研究大学生生命意义感的结果是一样的,大一是刚进入大学时期,学生对大学生活充满兴趣与好奇心,而且专业学习难度不大,但大二学生却慢慢感受到来自各方的压力,并减少了参加社交活动的时间,压力的增大与空余时间的增多更容易使他们对生命意义产生思考。

同时,大二年级在社会性无聊感的得分均显著高于大一年级,这说明大二学生比大一学生更容易体验到无聊感,同时说明在面对同样无聊的状况时,大二学生可能会比大一学生表现地更明显,更突出。因此,学校在关注学生的心理健康时,需要对大二年级的学生投入更多的精力与时间。

3.2 大学生学习倦怠社会性无聊感生命意义感的相关

相关分析结果表明,学习倦怠与社会性无聊感呈显著的正相关,追求目标、良好人际关系、自我效能感、消极情绪、使命感与世俗性与学习倦怠的3个维度上的得分的相关系数在0.112~0.500之间,且在P<0.01水平上达到显著,这说明社会性无聊感的6个维度与学习倦怠的3个维度均具有显著正相关,这与徐杨研究无聊感与学习倦怠的关系的结论相类似。他认为“无聊易感性是指个体对任何单调重复的经历的忍受能力,它是其中一种人格特质的一部分,面对同样的刺激,高感觉寻求的个体要表现出更多负性情绪和冲动性、拖延性的行为,这也就解释了无聊倾向高的个体,其抑郁水平和学业倦怠水平越高”[9]。

社会性无聊感和生命意义感呈显著的负相关,除了世俗性与信仰、亲密关系和自我超越3个维度不具有显著性负相关之外,社会性无聊感的6个维度与生命意义感的10个维度均具有显著的负相关关系,这与李璐[19]研究生命意义感与无聊感的关系的结果一致。这说明大学生在成就、人际关系、公平、追求等方面的水平会随着其在自我效能感、消极情绪等方面的水平变化而变化。当个体的使命感、良好人际关系等较低时,其成就、追求等方面的水平较高。个体有较高的生命意义感水平时,说明个体对自己的生活更有目标和追求,有了努力的方向,个体便会随着自己的方向努力前进,这能够提高个体的主观能动性、成就感和积极心态,从而消极情绪便会下降,社会性无聊感也随之下降。

同时,学习倦怠与生命意义感存在统计学显著的负相关关系,学习倦怠的3个维度与生命意义感的10个维度均呈统计学显著负相关关系,这与奈因泰[20]研究生命意义感与学习倦怠的关系的结果一致。这说明当个体对学习产生较高的倦怠时,其生命意义感较低。当个体经常出现情绪低落的情况时,外界的很多事情包括学习便引不起他的兴趣,久而久之,学习成绩的下降就会引起成就感低,同时,个人追求的下降也会使个体的生命意义感降低。

3.3 生命意义感在学习倦怠与社会性无聊感中的中介作用

中介效应检验结果表明,学习倦怠对社会性无聊感有显著正向预测作用,同时学习倦怠通过生命意义感中介变量间接显著地预测社会性无聊感,这说明生命意义感在学习倦怠与社会无聊感两者中具有部分中介作用。大学生课余时间多,比较容易产生无聊感,从上文的相关讨论可知,社会性无聊感和学习倦怠呈显著性正相关关系,而学习倦怠程度的高低,受个体生命意义感水平高低的影响,生命意义感的中介作用在一定程度上表明,社会性无聊感不仅受学习倦怠的影响,同时也受到生命意义感的影响。为此,降低大学生的社会性无聊感和学习倦怠,提高生命意义感就显得很重要。因此,可以通过引导学生发展自己的兴趣与引导学生做好职业生涯规划来降低学习倦怠与社会性无聊感,进而提高生命意义感。

[1]Frankl V.Man's search for meaning:An introduction to logo therapy[M]Boston:Beacon press,1992:47-47

[2]周娟.高职院校学生生命意义感与父母教养方式的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2009,17(1):32-35

[3]李旭,卢勤.大学新生生命意义感与心理健康状况的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(10):1232-1235

[4]马莹.大学生获得生命意义感的方法与途径[J].学校党建与思想教育,2010,28(1):72-73

[5]许娟,刘苗苗,邓学红,等.医学生无聊倾向性与学习动机自我评价的关系[J].中国学校卫生,2013,34(9):1080-1083

[6]Daschmann E C,Goetz T,Stupnisky R H.Testing the predictors of boredom at school:Development and validation of the precursors to boredom scales[J].British Journal of Educational Psychology,2011,81(3):421-440

[7]冉威.大学生无聊感、手机成瘾与人际关系的关系研究[D].成都:四川师范大学,2015

[8]黄时华,张卫,胡谏萍.“无聊”的心理学研究述评[J].华南师范大学学报,2011,56(4):133-139

[9]徐杨.大学生无聊感与主观幸福感的关系:抑郁与学业倦怠的中介作用[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2015

[10]魏婷.大学生学习倦怠的初探[D].合肥:合肥工业大学,2007

[11]孙晓莉.大学生学习倦怠现状及成因研究[D].南京:南京师范大学,2007

[12]张战毅.学习倦怠、人格坚韧性与体育锻炼关系的研究[J].中国成人教育,2011,20(2):131-133

[13]魏丽琼,冯姝,黄晓丽,等.大学生学习倦怠研究现状[J].医学与社会,2013,26(10):75-77

[14]范启华,赖建辉.高职学生学习倦怠的调查与对策[J].河南职业技术师范学院学报,2007,35(1):109-111

[15]盛正群.大学生生命意义问卷修订[D].广州:华南师范大学, 2007

[16]连榕,杨丽娴,吴兰花.大学生专业承诺、学习倦怠的状况及其关系[J].心理科学,2006,29(1):47-51

[17]付立菲,张阔.大学生积极心理资本与学习倦怠状况的关系[J].中国健康心理学杂志,2010,18(11):1356-1359

[18]赵丹,杨卉.当前大学生生命意义感现状分析及对策探讨[J].才智,2016,16(1):50-50

[19]李璐.大学生生命意义感、无聊感与生活满意度的关系研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2016

[20]奈因泰.大学生生命意义、学习倦怠与心理资本的关系研究[D].西安:西北大学,2015

The Correlational Research among Sense of Life Meaning,Social Boredom and Learning Burnout Feeling in College Student

LIANG Jiafeng,LI Bingquan

Zhaoqing University,Zhaoqing526061,China

College student;Sense of life meaning;Social boredom;Learning burnout feeling

R395.6

A

1005-1252(2017)02-0222-05

10.13342/j.cnki.cjhp.2017.02.018

2016-11-07)

http://www.cjhp.com.cn/

省级创新训练项目(编号:201510580029)

【Abstract】Objective:To study the relationship among sense of life meaning,social boredom and learning burnout feeling.Methods:823 high school students from Guangzhou and Zhaoqing completed sense of life questionnaire,selfmade social boredom questionnaire and academician learning burnout feeling,and the data were analyzed by spss18.0.Results:①Sophomore had the highest scores in social boredom and learning burnout feeling and had the lowest scores in sense of life meaning.②Learning burnout feeling and social boredom had a significant positive correlation(r=0.602,P<0.001),learning burnout feeling and sense of life meaning had a significant negative correlation(r=-0.449,P<0.001);③Learning burnout feeling had significantly negatively prediction to sense of life meaning (20%),learning burnout feeling had significantly positively prediction to social boredom(36.2%);④The sense of life meaning had some mediating effect between learning burnout feeling and social boredom,the mediating effect of sense of life meaning was 41.6%.Conclusion:The lower of learning burnout feeling,the higher of sense of life meaning and the lower of social boredom.