互联网金融演化路径:变异、选择和保留

2017-02-15韩裕光宣刚孙伟

韩裕光,宣刚,孙伟

(1.安徽大学经济学院,安徽合肥230001;2.安徽科技学院人文学院,安徽凤阳233100;3.安徽建筑大学管理学院,安徽合肥 230001)

互联网金融演化路径:变异、选择和保留

韩裕光1,宣刚2,孙伟3

(1.安徽大学经济学院,安徽合肥230001;2.安徽科技学院人文学院,安徽凤阳233100;3.安徽建筑大学管理学院,安徽合肥 230001)

互联网金融是由技术创新诱发的金融和组织创新,遵循“变异、选择和保留”的演化框架。从变异机制看,它是互联网技术对金融抑制的自发回应;从选择机制看,它是互联网经济特性助推下的市场选择;从保留机制看,它面临着互联网金融监管“度”的权衡。对互联网金融的监管,应坚持功能性、审慎性和适度性原则。

互联网金融;演化路径;金融监管

基于演化视角,互联网金融是一场由技术创新诱发的金融组织变异。对其内涵和外延,各界虽尚未统一意见,但可以达成的基本共识是:互联网金融是以技术创新、金融创新和组织创新的形象出现,特指以互联网为代表的现代信息科技,特别是移动支付、社交网络、搜索引擎和云计算等对传统金融模式产生的颠覆性影响的金融形态[1]。

我国对互联网金融的研究主要集中在三大领域,并形成了一些主要观点:一是对互联网金融的基本概念进行辨析。如谢平、邹传伟(2012)从支付方式、信息处理和资源配置三个角度分析,提出了互联网金融模式的概念,认为其能通过提高资源配置效率、降低交易成本促进经济增长[1]。李鑫、徐唯燊(2014)对互联网金融的定义、类型划分、发展前景进行分析,认为互联网金融并没有提供全新的金融产品,而是依托于互联网对金融服务方式进行了改造,在一定程度上拓展了原有的金融功能[2]。饶越在发展历程、金融业务模式、监管机制、发展外部要求四个方面比较了中美互联网金融的不同,并提出了建议[3]。二是针对互联网金融某一方面问题进行的研究。谢平、邹传伟、刘海二,针对互联网金融监管问题,指出其与传统金融监管理论基础没有显著差异,提出互联网金融监管的必要性、一般性、特殊性、一致性和差异性原则[4]。中国工商银行渠道管理部课题组(2014),针对互联网金融的渠道特性,分析了互联网企业与商业银行竞争格局,建议商业银行在渠道建设方面采取更具针对性的措施[5]。三是对具体的互联网金融形态进行研究。如李钧系统性分析了P2P借贷的性质、风险和监管问题[6]。胡吉祥分析了我国众筹存在的误区和风险,从投资者保护和发展、行业定位和产业链建设、市场监管和培育三个方面提出众筹的本土化创新的思路等[7]。其中,虽有学者从演化角度审视了互联网金融,但演化分析仍然薄弱。如谢平(2014)指出,“从传统的金融中介与市场到瓦尔拉斯一般均衡对应的无金融中介或市场情形,其间的所有的金融交易和组织形式,都应属于互联网金融的范畴”[8],并以演化起点和终点的方式对其定义。显然这一定义过于宽泛,而缺乏当前背景下的适用意义。有鉴于此,本文尝试建立互联网金融的演化框架,以期增强对互联网金融分析的系统性和连续性。

演化经济学流派众多,但多数坚持以生物演化理论为基础。Marshall(1948)指出,针对动态演化的经济过程,经济学家的麦加(Meeca)应当是经济生物学[9]。本文基于组织生态学“变异-选择-保留”的演化范式,采用结构惯性(Organizational Inertia)、生态利基(Ecological Niche)和合法性(Legitimacy)理论,研究互联网金融产生、发展和死亡问题。遵循Nelson和Winter(1982)对“惯例”[10](Routine)的研究传统,以典型的互联网金融形态为例,选择单一互联网金融类型演化过程作为研究对象,寻找影响演化走向的共同因素。

Eisenhardt(1989)和Yin(1994)指出,案例选择的两个规则:一是选择突出、极端的案例以便于比较,从而能够帮助扩展现有理论;二是遵从复制法则,多案例研究要么能产生相同的结果(逐项复制,Literal Replication),要么由于可预知的原因,而产生与前一研究不同的结果[11][12]。因此,本文没有完全遵照中国人民银行等10部委(2015)下发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》中的6种形态,而是以互联网支付(以支付宝为代表)、网络借贷(以P2P借贷为代表)、股权众筹融资、互联网货币基金(以余额宝为代表)、新型虚拟货币(以比特币为代表)为案例。以上五种互联网金融形态,均产生于传统金融之外的“搅局者”[13](马云,2013),引发过较大的关注和争议;个别形态如比特币,由于过于极端和颠覆,甚至目前也不为政府认可。但正是由于这五种互联网金融形态的迅速发展,2013年前后,在支付、信贷、证券、储蓄、货币等方面几乎同时对传统金融业产生了冲击,互联网金融元年才真正开启。可以预见的是,随着技术创新和金融创新的深入,更多的新的互联网金融形态也必将出现。

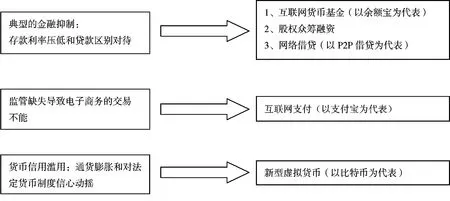

本文针对中国互联网金融演化的“变异-选择-保留”三个环节分别提出三个问题(如图1):(1)为什么互联网金融产生于传统金融组织之外?(2)为什么互联网金融能够跨界传播并产生较大的冲击力?(3)互联网金融监管的“度”如何把握?并在此基础上提出政策建议。

图1 互联网金融演化的三个环节和问题

一、变异机制:互联网技术对金融抑制的自发回应

“变异”,即组织种群中出现新的组织形态,它是演化过程的第一阶段[14](CamPell,1969),这里指向互联网金融的产生。Hayek曾指出,一切经济问题的产生,总是而且仅仅因为情况发生了变化。演化的基本原理是物竞天择,环境变迁对组织演化起决定性作用,变异的产生同样因为组织所处的环境发生了变动,而技术创新是外界环境变动的基础性力量。互联网金融组织的变异遵循了这一规律,互联网技术为互联网金融提供了技术基础。早在2001年,谢平即敏锐地发现互联网技术,特别是网络式、分布式的传播方式的革命,将对金融理论和金融市场带来深刻变化[15]。近15年的金融实践证实了他的洞见。15年后,他进一步阐述了互联网和金融的同质性:互联网作为一个由众多应用程序组成的生态系统,本身就可以定义为金融市场。互联网能显著降低交易成本和信息不对称,提高运算效率、风险定价和风险管理效率,拓展交易可能性边界,使资金供需双方可以直接交易,从而改变金融交易和组织形式[16]。吴晓求(2015)对此持相同观点:互联网金融的基本原理在于金融与互联网在功能和基因上是耦合的[17]。

然而,一个显见的事实是:互联网技术作为互联网金融的技术基础在2000年左右就已经具备条件,但其并没有如当初所希望和建议的那样产生于银行等传统金融机构,反而产生于互联网机构这样的“纯粹的外行”[13](马云,2013)中。传统金融机构在业务、网点、用户和制度规范方面均具有得天独厚的优势,10多年间也在不断采用电子信息技术优化金融服务,但是本文所关注的五种典型互联网金融形态:支付宝、余额宝、众筹、P2P借贷乃至比特币,都没有在传统金融机构内部产生,而是产生在互联网企业和组织之中。

在演化过程中,组织惯性(Organizational Inertia)制约了传统金融机构对技术创新应变的速率。组织惯性是组织不易受环境影响而改变的习惯性行为[18](Haveman,1993)。一方面,组织以积累沉没成本方式学习,形成稳定的经验、技巧和习惯,能够保持其在种群竞争中的优势地位[19](Barney,1991);另一方面,组织惯性高的组织,动态适应能力弱,难以改变经营方向,相对而言不易出现创新,制约了变异发生。由于对危机和机遇无法有效响应,最终不能适应环境变化的需求[20](Levinthal and Myatt,1994)。Hannan&Freeman(1977,1984)指出:“组织在侦测到环境变迁后,能主动进行结构调整以增加生存机会。”[21]这种观点只有在组织响应的速率与环境演化的速率相当时才能成立,而通常组织在反应环境的演化上,会受到组织结构惯性的牵制,难以及时采取适当的策略进行理性适应,使得环境演化的速率大于组织响应的速率。一般而言,组织规模越大、组织成立时间越久、结构越复杂,其结构惯性力量越强,因而响应环境变动的速率越缓慢。

以商业银行为主体的传统金融机构,具有结构惯性较大的特征。庞大的规模,固守的风控机制,偏好稳健的经营理念,自上而下的管理方式,都使其难以快速响应市场需求。更为深刻的原因是,传统金融机构已经形成固有的利益格局,其自身难以实现“断臂式”创新,其后果即体现在“金融抑制”问题长期存在,并难以在传统金融内部解决。而当互联网组织试图通过互联网技术解决金融抑制问题时,互联网金融变异随之发生。三个层面的金融抑制,互联网金融变异都逐一与之应对。

一是严格意义上的金融抑制。即金融排斥、金融缺失、金融歧视等金融结构中的二元问题。其根源在于政府对金融实行过分干预和管制政策,人为地决定利率及汇率并强制配给信贷,造成金融业的落后和缺乏效率。陈斌开和林毅夫(2012)的模型显示,我国的金融抑制主要有两条途径:其一,存款利率被严重压低,形成低廉的资本价格;其二,贷款的区别对待,大部分低息贷款配置给了与政府关系密切的国有企业,使国民收入分配结构向政府和国有企业倾斜,实际上形成了一种居民补贴银行和企业、穷人补贴富人的“倒挂”机制[22]。李凤羽和杨墨竹(2010)指出,我国农村正规金融贷款投放结构性失衡,导致了金融机构贷款不良率上升,政府干预成本增加,农业生产率提高缓慢,乡镇企业贷款难及农业贷款外流等问题[23]。谢平(2015)等指出,我国正规金融一直未能有效服务小微企业和“三农”的金融需求,经济结构调整产生了大量消费信贷需求,其中很大部分不能从正规金融中得到满足[16]。

乔海曙(2014)、陈健(2014)等分析了余额宝产生的原因,认为长期被压低的存款利率以及金融市场的分割,让中小投资者难觅财产增值保值的渠道。余额宝表面上是其所关联的货币型基金,收益超越银行活期存款利率,实际上是打开了存款利率管制背后的套利空间,推动了均衡的市场化利率水平形成[24][25]。范家琛(2013)分析了众筹产生的原因,认为在金融管制的大背景下,民间融资渠道不畅、融资成本较高等问题阻碍了微创业的发展[26]。富有创造力的创业者们的融资需求迫切,想绕开中间商的盘剥并更多地与大众接触,但又缺乏推广渠道。众筹通过互联网方式提供了更大众化的融资方式,既为微创业者提供了获得成本更低的、更快捷的资金的可能,也将“草根”式公众投资人引入了创业过程。而P2P网络借贷几乎与众筹同理,李钧(2013)指出,P2P借贷独立于正规金融机构体系之外,部分满足了经营消费个贷需求和大众理财需求,在“被遗忘的金融市场”做了普惠金融的事情[6]。

二是监管缺失导致交易不能。李育林(2009)指出,电子商务具有天生的虚拟性,特别是货币支付与商品交割在时间上的不一致性,从而可能在交易过程中出现“交钱不给货,给货不交钱”的不确定性,使交易双方之间产生相互不信任,导致电子商务交易的失败[27]。杨居正、张维迎、周黎安(2008)则认为,在电子商务刚刚兴起阶段,对电子商务的监管是薄弱而失当的,无法有效解决以上问题;电子商务平台只能逐步探索,采取信誉方案替代管制方案,即采用第三方支付的方式;第三方支付不仅是支付方式,更包括与之配套的信用担保、信用评价和交易监管体系,以化解网上交易的不确定性问题[28]。

三是货币信用的滥用。韩裕光、孙伟、朱力(2015)在分析比特币产生的原因时指出,比特币产生时有其独特的金融背景[29]。比特币在2009年前后出现,正是全球金融危机之后,各国均采取货币宽松量化政策,普遍出现通货膨胀,乌克兰、塞浦路斯、希腊等国发生了政治、经济及货币危机,人们对政府和银行管理货币供给能力的信任降低,对法定货币制度信心动摇,在对“通胀税”过高而不满的背景下产生的问题一定程度上成为比特币传播的导火索。新型虚拟货币的关键创新在于它改变了货币信用的提供者,由过去的实体型中心型担保,转变为点对点网络下的技术担保。分析比特币的源代码可以发现,它采取了Hayek(1976)的货币非国家化思想[30]和Friedman(1982)的严格定期定量发币设计[31],以技术手段保证货币总量和匀速发币,杜绝了货币信用的滥用,见图2。

图2 互联网金融变异和金融抑制的对应关系

综上所述,互联网金融变异在哪类组织发生,取决于组织对互联网技术的响应速度。传统金融机构虽然也可以运用互联网手段改进金融效率,但由于结构惯性过大,变异速率有限。而互联网机构一方面拥有技术优势,另一方面结构惯性较小,有利于互联网金融变异的发生。从金融角度来看,产生互联网变异的目的在于解决金融抑制问题,提升金融服务的可获得性,符合金融普惠思想和金融民主[32]〔席勒(2012)〕理论,符合金融改革的方向。

二、选择机制:互联网经济特性助推下的市场选择

“选择(Selection)”,组织演化的第二阶段。有些组织变异比其他的更能适合外部环境,或被社会认可,因此能占有自己的领地或是找到生存的缝隙,从环境中获得生存需要的资源[14](Campell,1969),这里指向互联网金融从互联网领域向金融领域跨界扩散。组织生态系统中,一个种群要存在和发展,就必须占有适宜的生态利基(Ecological Niche)。生态利基是指组织同其他物种及环境之间形成的相对关系和系统功能,其核心为获取生存和发展要求的资源而具备的生存机会与竞争能力。企业i的生态位空间为Bi,表达式如下(Levins,1968):

Bi={X/f(x1,x2……,xn)>0,X=(x1,x2,……xn)}[33]

金融行业生存资源是用户及资金,新兴的互联网金融形态演化选择过程,需要其占有、巩固和扩张生态利基,既要发现和开辟新的市场,也必然引发传统金融机构争夺现有客户及资金。当不同组织对资源的需求、能力及服务的目标市场重叠时,就会出现生态利基重叠(Niche Overlap)而引发竞争。这场竞争的阶段性结果可以从两个方面来看:从互联网金融角度,五种典型互联网金融形态均实现了有效的扩散,赢得了较多的生态利基,并对传统金融形成挑战和冲击。从传统金融机构角度,则是互联网企业软硬件结合竞争客户入口对银行客户资源的持续分流,其中,线上小额支付结算领域将对商业银行形成较大挑战,在理财和负债领域造成分流,在资产业务领域起到对银行信贷的补充和少量替代作用。相关实证研究的结论支持这一点。吴成颂(2016)指出,由于互联网金融的发展大大侵占了城市商业银行的中间业务收入,目前其对商业银行的影响仍以负面为主[34]。郭品、沈悦(2015)的实证显示,互联网金融的冲击加剧了商业银行的风险承担水平[35]。王锦虹则证实,互联网金融对商业银行盈利影响是客观存在的[36],它对商业银行的资产项影响较小,而对其负债项影响很大,对收入项的影响亦较大。

那么,互联网金融的生态利基是什么?换言之,这种有效的跨界扩散过程如何实现?互联网金融几乎产生于政府和传统金融机构之外,在初期,其扩散几乎完全是市场选择的结果,其微观扩散动力为用户获利。比如,比特币是一种具有神秘色彩和黑客意味的互联网金融创新,它首创了新型“电子现金系统(eletronic cash system)”,对法定货币制度提出挑战。比特币在传播中有三个显而易见的劣势:第一,它产生于密码学论坛的一篇论文和论文作者Nakamoto(2008)带来的源代码[37],由网络爱好者共同搭建,缺乏组织、机构推动,几乎没有任何政府、企业或组织的宣传和推广。第二,它是反传统的。从公元前7世纪左右,东方春秋战国时期的齐国和西方的迦太基及波斯,政府几乎同时介入铸币铸造,以国家信用背书的货币取代私铸货币,主权货币成为货币的代名词。货币的本质是集体意向性,公众从思想到行为已经接受了由国家提供货币这一事实。比特币的作者是匿名“极客”,目标直指颠覆法定货币制度,给人直观的非主流感和不信任感。第三,它定位为货币,和财富息息相关,载体却只是虚拟网络上的数字,没有财富真实感。然而,比特币上线后却实现了高速传播。韩裕光、孙伟、朱力(2015)研究了其传播动力和传播速度的相互关系后指出,比特币的扩散是市场选择的结果[29]。一方面,比特币拥有传统货币所不具备的用途和功能,能够促进交易;另一方面,它引发了投机炒作,投机的财富效应有效助推了比特币的扩散。实证显示,交易收益、投机收益和心理效用均与比特币扩散速度成正相关关系,是比特币扩散的主要动力。

除了依靠自身动力传播之外,互联网经济的特性为互联网金融的扩散带来助推效果。互联网本身是当前最为先进的用户联结和信息扩散工具。根据乔海曙和吕慧敏的总结,互联网经济具有四个特征:一是揭示网络的外部性效果的梅特卡夫定律;二是解释互联网“大数据”优势的KMRW声誉模型;三是研究互联网“云”的作用机制的“互联网经济学”;四是通过互联网创造出新的市场的“长尾理论”[38]。同时,为企业在互联网时代提供战略导向的“蓝海战略”“免费(付费)理论”也颇受关注。

互联网经济优势在于网络价值。通过点对点(P2P)的信息传递,网格化的关系联接,从而形成信息交互、资源共享、优劣互补的网络,并从交易信息和用户信息中挖掘价值。而网络价值具有“梅特卡夫定律”的特征,是一种独特的规模经济,即“网络价值和网络节点数的平方”与“联网的用户数的平方”成正比,突破关键节点之后,网络价值增速将呈指数级增长。无论是云机制、蓝海战略,还是长尾理论、免费(付费)机制、大数据等,都围绕互联网经济这一特征开展。在互联网金融的扩散过程中,比特币是个野蛮生长的孤例,更加有组织化、策略化的互联网金融的跨界扩散一般分两步来走:第一步,以“蓝海战略”、“长尾理论”、“免费(付费)机制”等为导向,集聚大量用户,形成以多边平台为核心的云机制。多边平台所聚集的用户,既有互联网服务的需求,也有金融服务需求及其他需求。第二步,在多边平台的基础上,以“大数据”原理实现需求挖掘,提供增殖的互联网金融服务,实现用户转化(见图3)。王建军和吴海民的研究显示,“蓝海战略”挖掘传统市场边界之外的潜在需求,赢得规模经济,挖掘消费体验,获得递增的边际效用[39]。姜奇平指出,“长尾理论”与“蓝海战略”同理,都追求需求方规模经济[40]。金帆指出,云机制的关键在于功能丰富的平台,通过为顾客提供免费的交易、吸引顾客进驻并栖息于平台,形成持续为顾客提供增值服务的能力,并将增值服务作为收益来源[41]。甄艺凯和孙海鸣研究腾讯的免费产品QQ后指出,一个垄断了信息平台类商品的企业,为了在竞争性产品市场上获得更多的消费者,往往低价倾销或免费提供其平台类产品[42]。黄浩指出,长尾和搜索需要均衡,电子平台的效率关键在于提升产品与客户需求的匹配能力,其本质是为通过“大数据”的方式挖掘客户需求,提供精准的产品和服务[43]。在淘宝网平台的基础上,上线五天用户量即超百万的“余额宝”即是一典型例子。同样,大部分P2P网贷网站和众筹网站也遵循这一模式:将市场定位于传统金融市场的盲区或传统金融机构不愿服务的对象,采取准入门槛低、需求反应快、融资渠道简单、免费甚至“烧钱”的方式,其直接目标不在于盈利,而是在于获得大量用户,从而形成以多边平台为核心的云机制。

图3 互联网金融扩散步骤

三、保留机制:互联网金融监管“度”的权衡

保留(retention),被选择的组织形式会保留下来,并逐渐出现形式化或制度化结果,为组织演化的第三阶段[14](Campell,1969)。这一阶段组织演化的目标在于实现“合法化”(Legitimacy)。合法化分为两种:一是社会政治合法性(SocialPoliticalLegitimacy),由政府、法律和规范进行认定;二是认知合法性(Cognitive Legitimacy)即社会了解、评价和认可程度。一般来说,前者更为关键[44](Aldrich and Fiol,1994)。从演化的前两个阶段来看,如果互联网金融成功变异并有效选择,即验证了其内在的竞争力和生命力,那么它是否能够最后保留下来,关键在于其能否取得合法化资格,特别是金融监管层的态度。

对五种典型互联网金融形态来说,虽进度不一,但目前都处在合法性的确认阶段。金融监管的态度和力度在一定程度上决定其生存环境和保留机率。在极端情况下,互联网金融监管可能使其立即死亡或发展停滞。2013年“美微传媒”在淘宝出售会员卡,购买会员卡就是购买该公司的原始股票,引发千余人网络认购,但这一活动最终被我国证监会以不具备公开募股条件为由叫停,国内首个股权众筹项目因而夭折[45](刘宪权,2015)。比特币的例子同样典型。2013年12月,在市场疯狂炒作比特币之后,中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》以文件形式否定其货币性质、流通手段和储值手段的职能,并对违法比特币网站予以关闭。这份文件取得了立竿见影遏制投机的效果,但也以严厉态度几乎完全否定了比特币作为技术创新和金融创新的意义。由于禁止电商和第三方支付机构参与,国内的比特币交易、技术、应用和创新发展应声而止,在相当长时间内再无进展,部分交易转入地下,出现更难监管的局面。余额宝兴起之时,要求取缔的呼声同样不绝于耳。针对第三方支付,2015年8月央行就《非银行支付机构业务管理办法》征求意见,引发了大量争议,被舆论贴上“史上最严”的标签,认为这一办法限制了互联网机构支付业务的开展,偏护传统商业银行利益。2015年12月中国银监会等四部委出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》以及2016年8月出台的正式稿,在监管规则、机构定位、业务红线等方面的严厉程度超过了部分P2P平台的预期,引发了行业“大洗牌”,不少机构面临退出的境遇。

Kane(1981)将金融监管和金融创新相互关系定义为动态博弈过程,是“监管-创新-再监管-再创新”的循环[46]。管理层较为严厉的金融监管来源于对互联网金融风险的担心,与传统金融风险相比,互联网金融风险更加隐蔽、突发和迅猛。韩亚欣(2016)指出,中国大多数P2P平台都实质性地参与了中间业务(线下信息核查、担保、垫付,甚至与线下金融机构签订本金保障协议等),与原有的P2P主旨(信息中介和交易撮合)渐行渐远[47]。2015年,作为P2P借贷典型的“e租宝”网络金融平台案发,该平台通过私设资金池、挪用投资人资金、编制虚假项目进行自融自保,吸收资金500多亿元,受害投资人遍及全国30多个省市,达到90多万人[48](孟晓俊,郑林,2016)。当前,金融创新所引发的次贷危机和全球金融危机的影响仍未完全消散,监管层对互联网金融创新采取严厉态度在一定程度上是可以理解的。

互联网金融所带来的金融风险体现在三个层面:整体层面、个体层面和系统层面。在整体层面,互联网金融面临两种特有的、共性风险。一是监管空白风险,即现有金融法规在互联网金融领域难以适用,监管主体不明,各方责权边界难以确定。二是信息技术风险,既包括技术缺陷造成的宕机、堵塞、错误、故障,也包括黑客、后门、病毒等人为入侵、攻击,导致泄露信息、盗取资金等后果。

在个体层面,不同的互联网金融形态还具有不同类型的风险,结合王雅龄和郭宏宇、李钧等人的研究成果[15][6],本文归纳了五种典型的互联网金融形态存在的风险,见表1。

系统层面风险,则基于金融是一个流动性的有机整体,金融风险具有传导性。在这种意义上,互联网金融风险和传统金融风险难以截然分开。正如杨东(2015)指出,互联网金融的风险远不止信用风险一个层次,还包括更为复杂的流动性风险,包括使银行及证券市场均难以独善其身的系统性风险[49]。

金融监管的本质是防范潜在的金融风险。面对互联网金融这一新生事物,金融监管机构既需要顶层设计,也需要相机而动。2015年7月,中国人民银行等10部委制定《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,为监管互联网金融制定了原则和框架,但针对具体的单一互联网金融的措施,仍然在探索之中。笔者认为,在对具体的互联网金融形态进行监管时,应坚持以下三个原则,在保障顺利合法化的同时,控制金融风险。

一是功能性监管。金融的本质在于其功能,而非形态、产品或组织。因此,采取功能性监管思路,将有效解决监管空白问题。互联网金融的冲击,也仅仅是产品、组织和形态层面的,而不是功能层面的,仍是在不确定环境中进行资源的时间和空间配置。五种典型互联网金融形态,依然可以归入金融的三大基本功能之中:比特币、支付宝仍然实现清算和支付功能,余额宝、P2P借贷实现聚集和分配资源功能,众筹主要承担风险分散功能。将它们纳入当前“一行三会”的监管框架并不困难。在《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》中,互联网支付业务由中国人民银行负责监管,网络借贷业务由中国银监会负责监管,股权众筹融资业务、互联网基金销售业务由中国证监会负责监管,互联网保险业务由中国保监会负责监管。互联网信托业务、互联网消费金融业务由中国银监会负责监管,也基本符合功能性监管的导向。

二是审慎性监管。当前互联网金融仍处于“野蛮生长”阶段,相对于传统金融业,互联网金融机构显然更加缺乏金融经验,风险控制和金融服务意识等相对较弱,商业性和盈利动机较强,容易产生道德风险。金融监管的任务是维护金融体系的安全稳定,其工作将围绕金融风险展开,即监测、预警、控制、防范、化解金融风险,其审慎性体现在微观和宏观两个层面。在微观层面,甄别风险源和风险类型,对单一互联网金融机构的具体风险进行针对性防范,其基础就是秉承金融业特别是银行监管的传统,突出审慎会计原则,真实、客观、全面地反映互联网金融机构的资产价值和资产风险、负债价值和负债成本、财务盈亏和资产净值以及资本充足率等情况,从而真实、客观、全面地判断和评估其实际风险。在宏观层面,防范由互联网金融风险所引发的金融危机。在建立宏观审慎监管体系的同时,将互联网金融纳入其中,统计融资规模,评估风险程度,完善监控体系,通过及时有效的扑灭和隔离措施,将互联网金融风险控制在局部,防止“尾部风险”向银行及其它传统金融机构蔓延,酿成系统性、区域性金融风险。

三是适度性监管。监管并非管制。在中国改革过程中,监管层面对新兴事物的一条重要经验是不轻易表态,即邓小平提出的“不争论”“只看不说”。周其仁(2014)也说,改革就是要解决新生事物的合法性问题[50]。监管层应表现出对创新的包容态度,即使互联网金融推出新兴形态,颠覆传统理念,冲击分配格局,损害既得利益,影响既有规则,触探监管盲区时,在监管措施上仍应保持适当的克制和包容,不轻易扼杀、取缔和负面评价,不在发展中设置壁垒,保持中立态度,不过多介入传统金融业和互联网金融业的竞争与冲突,不偏袒传统金融机构及利益,不轻易采取严厉的行政和刑事措施,为其创新留有余地和空间,帮助其合法化过程顺利实现。正如中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2014)》提出,国内互联网金融还处于发展的观察期,应按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求予以适度监管。由此可见,互联网金融监管的“度”需要在“效率”和“秩序”之间进行平衡,在明确对互联网金融的监管方向是鼓励而不是管制的基础上,监管行为应尽量不影响市场主体的自主权和创新的积极性,而是保证行业秩序,仅将监管限制在市场失灵,特别是危害金融安全的领域。

[1]谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012(12):11-22.

[2]李鑫,徐唯燊.对当前我国互联网金融若干问题的辨析[J].财经科学,2014(9):1-9.

[3]饶越.互联网金融的实际运行与监管体系催生[J].改革,2014(3):56-63.

[4]谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融监管的必要性与核心原则[J].国际金融研究,2014(8):3-9.

[5]中国工商银行渠道管理部课题组.互联网金融时代的跨行业渠道竞争[J].金融论坛,2014(7):17-52.

[6]李钧.P2P借贷:性质、风险与监管[J].金融发展评论,2013(3):35-50.

[7]胡吉祥.众筹的本土化发展探索[N].证券市场导报,2014(9):5-15.

[8]谢平.互联网金融的现实与未来[J].新金融,2014(4):4?8.

[9]Marshall A.Principle of Economics 3th Edition[M].London: Macmillna,1948:19-77.

[10]Nelson,Winter.An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Cambridge MA:Harvard University Press,1982:120-166.

[11]Eisenhardt K.M..Building Theories From Case Study Research[J]. Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[12]Yin R.K..Case Study Research:Design and Methods[M].Beverly Hills CA:Sage Publications,Inc.1994:76-78.

[13]马云.金融行业需要搅局者[N].人民日报,2013-06-21.

[14]Campbell D.T..Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution[J].General Systems,1969,14(1):69-85.

[15]谢平,尹龙.网络经济下的金融理论与金融治理[J].经济研究,2001(4):7-15.

[16]谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融的基础理论[J].金融研究,2015(8):1-12.

[17]吴晓求.互联网金融:成长的逻辑[J].财贸经济,2015(2):5-15.

[18]Haveman H.A..Organizational Size and Change:Diversification in the Savings and Loan Industry After Deregulation[J].Administrative Science Quarterly,1993,38(1):20-50.

[19]Barney J..Firm Resources and Sustained Competitive Advantage[J]. Journal of Management,1991,17(1):99-120.

[20]Levinthal D.,Myatt J..Co Evolution of Capabilities and Industry:The Evolution of Mutual Fund Processing[J].Strategic Management Journal,1994,15(S1):45-62.

[21]Hannan,M.T.and J.Freeman,Structural Inertia and Organizational Change[J].American Sociological Review,1984(49):149-64.

[22]陈斌开,林毅夫.金融抑制、产业结构与收入分配[J].世界经济,2012(1):3-23.

[23]李凤羽,杨墨竹.我国农村正规金融结构性失衡的实证研究[J].武陵学刊,2010(9):41-48.

[24]乔海曙.余额宝的鲇鱼效应、存款利率市场化及其应对[J].当代财经,2014(8):41-49.

[25]陈健.论互联网金融创新[J].中国市场,2014(2):63-65.

[26]范家琛.众筹商业模式研究[J].企业经济,2013(8):72-75.

[27]李育林.第三方支付作用机理的经济学分析[J].商业经济与管理,2009(4):11-17.

[28]杨居正,张维迎,周黎安.信誉与管制的互补与替代——基于网上交易数据的实证研究[J].管理世界,2008(7):18-26.

[29]韩裕光,孙伟,朱力.比特币的崛起:扩散速度与扩散动力[J].华东经济管理,2015(3):51-58.

[30]Hayek Friedrich H..Denationalisation of Money[M].London:Institute of Economic Affairs,1978:16-92.

[31]Friedman,M..Capital and Freedom:The Argument Refined[M]. Chicago:University Of Chicago Press,1982:19-26.

[32]罗伯特·席勒.金融与好的社会[M].北京:中信出版社,2012:130-132.

[33]Levins R..Evolution in Changing Environments:Some Theoretical Explorations[M].New Jersey:Princeton University Press,1968:210-301.

[34]吴成颂.互联网金融对银行创新能力的影响研究[J].贵州财经大学学报,2016(3):54-65.

[35]郭品,沈悦.互联网金融加重了商业银行的风险承担吗?[J].南开经济研究,2015(4):81-97.

[36]王锦虹.互联网金融对商业银行盈利影响测度研究[J].财经理论与实践,2015(1)7-12.

[37]Nakamoto.S.Bitcoin:A peer-to-peer electronic cash system[EB/OL] [2008-12-30].http://www.bitcoin.org.2008.

[38]乔海曙,吕慧敏.中国互联网金融理论研究最新进展[J].金融论坛,2014(7):24-29.

[39]王建军,吴海民.“蓝海战略”的经济学解释[J].中国工业经济,2007(5):88-95.

[40]姜奇平.长尾理论[M].北京:中信出版社,2007:19-70.

[41]金帆.价值生态系统:云经济时代的价值创造机制[J].中国工业经济,2014(4)97-109.

[42]甄艺凯,孙海鸣.“腾讯QQ”免费之谜——基于消费者搜寻的厂商定价理论视角[J].中国工业经济,2013(2):130-142.

[43]黄浩.匹配能力、市场规模与电子市场的效率——长尾与搜索的均衡[J].经济研究,2014(7)165-175.

[44]Aldrich H.E.,Fiol C.M..Fools Rush in?The Institutional Context of Industry Creation[J].The Academy of Management Review,1994,19(4):645-670.

[45]刘宪权.互联网金融股权众筹行为刑法规制论[J].法商研究,2015(6)61-71.

[46]Kane..Accelerating Inflation,Technological Innovation,and the Decreasing Effectiveness of Banking Regulation[J].Journal of Finance 1981(36):355-367.

[47]韩亚欣,吴非,李志漫.互联网金融:理论解构与中国实践[J].金融经济学研究,2015(2):97-105.

[48]孟晓俊,郑林.“e租宝”事件下的P2P互联网金融监管[J].市场周刊,2016(8):97-116.

[49]杨东.互联网金融的法律规制[J].中国社会科学,2015(4):107-126.

[50]周其仁.改革要解决新事物合法化问题[N].北京日报,2014-02-17.

(责任编辑:张群喜)

HAN Yuguang1,XUAN Gang2,SUN Wei3

(1.College of Economics,Anhui University,Hefei 230001,China;2.College of Humanities,Anhui University of Science and Technology, Fengyang 233100,China;3.College of Management,Anhui University of Architecture,Hefei 230001,China)

本刊特色栏目约稿

为了彰显刊物特色,打造学术期刊品牌,更好地为地方社会经济发展服务,本刊从2010年起重点推出“中华德文化研究”和“环洞庭湖经济社会发展研究”两个特色栏目。“中华德文化研究”是一个既具有地方特色又有包容性、学理性和现实性的栏目。“德文化”一方面是指融合了常德地方性文化、具有整体性特征的区域性文化,另一方面作为中国传统文化的一个重要组成部分具有厚重的底蕴和广阔的视域。在构建和谐社会的今天,在坚持依法治国与以德治国并重方略的关键时期,“德文化”资源的开掘、利用和转换具有重要的文化价值和现实价值。“环洞庭湖经济社会发展研究”栏目的设置,将为研究环洞庭湖区域的经济社会发展,把洞庭湖区域建设成为发达的生态经济区、绿色经济区和低碳经济区提供理论阵地,推进该地区的综合治理和开发。目前国内学术期刊尚没有这方面的专栏,本刊依托得天独厚的地域资源,开设这两个特色栏目,以吸引和聚集国内有关研究的优秀理论成果。为办好特色栏目,为创“名栏”“名刊”打下基础,现特向社会各界从事相关研究的专家学者约稿,热忱欢迎惠赐佳作。

“中华德文化研究”投稿邮箱:wlxyxb01@163.com

“环洞庭湖经济社会发展研究”投稿邮箱:wlxyxb02@163.com

Internet Finance Evolutionary Route:Variation,Selection and Retention

Internet finance is an organizational and financial innovation caused by the technical innovation and follows the evolutionary route of“Variation-Selection-Retention”.From the perspective of variation mechanism,it is a spontaneous response of internet technology to financial repression.From the perspective of the selection mechanism,it is the result of market choice caused by economic characteristics of the internet.From the perspective of the retention mechanism,it is faced with the problem of how to supervise.The internet financial supervision should be functional,prudent and moderate.

internet finance;evolutionary route;financial supervision

F83

A

1674-9014(2017)01-0064-09

2016-12-05

安徽省教育厅人文社会科学重点项目(SK2014A207)。

韩裕光,男,安徽东至人,安徽大学经济学院博士,研究方向为互联网金融理论;

宣刚,男,安徽凤阳人,安徽科技学院人文学院副教授,博士,研究方向为刑法学;

孙伟,女,安徽亳州人,安徽建筑大学管理学院副教授,博士,研究方向为产业经济学。