后殖民主义视角下中美“对非援助”的话语博弈

2017-02-15岳圣淞

岳圣淞

(外交学院国际关系研究所,北京 100037)

后殖民主义视角下中美“对非援助”的话语博弈

岳圣淞

(外交学院国际关系研究所,北京 100037)

近年来,随着中国国力和影响力的增强,美国对中国的疑虑在不断加深。中国的“对非援助”被其主观建构为新殖民主义行为正是这一现象的反映。新殖民主义话语建构由于涉及殖民问题,传统西方视角难以保证其客观性,而后殖民主义的话语却可以避免这一问题。构建一个以“权力、身份和反抗”为主体的后殖民主义理论框架,分析美国对中国进行新殖民主义身份建构的意图、过程和影响,评估中国话语策略的效用和不足并提出改进方案,具有重要意义。

后殖民主义;话语殖民化;话语分析;对非援助;中美话语博弈

对非援助作为中国对外援助的重要组成部分,自新中国成立以来,始终作为中国发展与非洲国家关系的重要战略举措,发挥着重要作用。中国在经济实力不断提升的同时,也在不断扩大对非援助的规模,为提高非洲人民福祉做出了重要贡献。国际社会普遍对中国在非洲发展方面所做的积极努力给予了正面评价①,但是,也有一些负面评论,其中不乏猜忌、敌意甚至恶意诋毁[1]。新殖民主义就是其中最具代表性的论调之一②。值得注意的是,在中国对非援助新殖民主义话语出现、发展到扩散的背后,美国的建构始终发挥着决定性作用。作为世界上首屈一指的经济强国和政治领导力量,美国利用自身的实力将作为学术概念的新殖民主义纳入其官方话语体系之中,并使其进入国际视野[2]。由于美国的话语主导地位,国际社会舆论出现了分化,对中国援非的新殖民主义质疑声不断,甚至在非洲本土也出现了类似的声音③。为什么新殖民主义论调能够在短短几年间就产生了广泛的国际影响,给中国对非援助以前所未有的话语压力?为何美国选择用新殖民主义话语而不是其他话语来建构中国的对非援助?这些都是值得我们深入思考的问题。

学界就中美在“对非援助”问题上的博弈开展了大量研究,但本文选取了“后殖民主义”这一新视角,并通过这一案例发掘其理论的内在潜力和价值。后殖民主义作为一种具有鲜明政治性和文化批判色彩的学术思潮,在20世纪文化批评理论中独树一帜,影响深远。殖民主义本来就是国际关系研究的重要议题之一,而后殖民主义在第三次理论转向中也进入国际关系理论视野。尽管如此,受到其理论本身的复杂性、研究视阈的限制和国际关系研究中西方中心主义影响,后殖民主义始终处于被边缘化的境地。在被接纳为国际关系理论后,源于文学与文化批评的后殖民主义在理论范式上与传统的国际关系理论出现了很大程度的不“兼容性”,致使其理论潜力无法得到充分发挥,基于这一理论的实证研究更是鲜见。源于对该理论的考察,本文将首先对国际关系理论视域下的后殖民主义进行梳理整合,尝试搭建一个可操作性强的、基于话语、以“权力、身份与反抗”为三大支柱的后殖民主义分析框架;在实践层面上,提出“话语殖民化”的概念,联系实际探究中美就“对非援助”问题所展开的新殖民主义话语博弈:美国选择建构这一话语的内在动机、过程和影响以及中国采取的应对策略及其逻辑。按照这一思路,选取中美两国的官方话语作为对象,分析美国是如何通过话语建构了“自我”的身份和中国的“新殖民者”身份,为其自身行动提供合法化依据;如何借助话语的“历史互文性”将中国形象“殖民化”,以及中国如何在相同的话语逻辑下予以应对。

一、新殖民主义之辩:西方中心主义与后殖民主义

随着中国经济近年来的快速发展和中国对外战略逐步走向积极,针对中国的新殖民主义论调获得了越来越多的关注[3]。不少中国学者开始对所谓的中国新殖民主义论进行评析和驳斥,试图探寻其产生的根源和美国建构这一话语的动机。总体来看,目前学界对这一问题的认识主要基于传统西方国际关系理论,尤其是现实主义的“权力政治”视角,即认为新殖民主义体现了美国对中国实力迅速上升的忧虑,尤其是中国在近年来积极地参与国际事务对以美国为代表的西方发达国家的国际地位产生的可能挑战[4]。在对非援助问题上,外界已经可以直观地感到中国的对外援助已经成为替代现有西方援助的一股强大力量[5]。西方普遍忧虑中国“大举进军”非洲完全是出于对非洲能源及其广阔的潜在市场的需求,中国在非洲影响力的扩大将撼动西方大国在非洲的战略地位,威胁西方国家的能源和贸易安全;通过与西方国家争夺非洲的物质资源和权力资源,中国的国际竞争力和影响力得以进一步提升[6]。由此看来,新殖民主义实质上是西方国家妖魔化中国的产物[7]。多数学者的分析倾向于从抽象的新殖民主义概念出发,以历史视角对比中国和西方国家在对非援助中的具体实践,证明中非关系发展的“互惠”实质及其与所谓的新殖民主义的根本区别——在这一过程中,研究者始终是在作为整体、既定的新殖民主义话语“外围”开展立足于中国的单向性话语抗辩和因果关系分析,并没有试图从新殖民主义话语内部探寻其产生的根源、动机和过程,也没有试图将中美双方同时纳入分析视野,分析二者的互动关系。事实上,中美两国在新殖民主义这一话语的产生和发展中,是通过不断的“建构”和“解构”形成一种特殊的话语博弈关系。双方在这一问题上的话语博弈也应当被看成是中美战略博弈的一个重要组成部分。因此,必须将双方关于对非援助的话语博奕纳入到整个话语博弈中考察才能够充分揭示这一关系背后的逻辑;同时,对新殖民主义这一概念的诠释也不应局限于文本性含义,而应当采取历史和现实相结合的方法,以进一步解释话语建构的意图和产生的影响。

话语在三大传统国际关系理论范式所主导的研究中并未得到应有的重视。20世纪80年代以来,随着国际关系研究的“语言转向”,语言建构主义与后结构主义和后建构主义等后现代理论流派开展了一系列针对国际关系的语言研究,通过对语言与身份、规范和对外政策等关系的探讨,使我们认识到语言所具有的权力性、政治性和建构性特点,拓展了国际关系的研究思路和视野[8]。尽管如此,这些研究却仍未能摆脱“西方中心主义”的阴影,很大程度上是在利用“权力话语”探讨如何摆脱权力的束缚,特别是在面对具有明显权力不对等性的殖民话语时,其解释力更显不足。后殖民主义理论在解决这一问题方面具有明显优势,为我们开展权力与话语研究提供了一个全新的、具有启发性的视角。受后现代思潮影响,后殖民主义同样关注话语、权力和身份的关系。所不同的是,后殖民主义以分析东方和西方、南方与北方、发达国家与第三世界、前宗主国与前殖民地之间的“权力关系”为基础,以话语为主要切入点,揭示“自我”(Self)与“他者”(Other)的身份关系,以及当今世界处于主导地位的所谓“现实”的不平等和不真实性,着重关注被边缘化的“他者”的声音,并在此基础上通过话语重构进行“反抗”,进而勾勒出一幅更加公平合理的现实世界图景。

二、后殖民主义:理论基础与话语策略

后殖民主义④(Postcolonialism⑤)是肇始于1947年印度独立之后的一种带有鲜明政治色彩和文化色彩的学术思潮,通过对“英联邦文学”和“第三世界文学”的批判而逐步形成理论,并在20世纪80年代后期至90年代初期取代处于衰落状态的后现代主义理论思潮[9],一度成为西方文学和文化理论界的关注热点[10]。由于后殖民主义本身的复杂性,在内容和形式上有着打破学科界限的特征,加之其与当代许多西方理论思潮有着错综复杂的关系,斯皮瓦克在谈到对其定义时认为其“模糊到不足以被称之为一个‘主义’”[11]。尽管后殖民主义理论在不同领域被赋予了不同的内涵,但大体上呈现出一致性,即坚持宏观视角下对权力结构的深层次认识和批判,对世界认识的“文本化”、话语的主体作用及其理论分析中的核心地位,对现存话语体系及其建构的反抗与解构以及对不同文化(包括文化差异、文化冲突)的解读等。

由于后殖民主义与政治的天然联系,因此,很难精确界定它是何时被正式接纳为一种政治理论的。首先,殖民问题作为后殖民主义关注的中心问题和分析起点,本身就是政治学长期关注的领域之一;其次,后殖民主义的研究视角始终是跨国的、跨族群和跨文化的[12],这都令其与国际关系的研究密不可分。此外,后殖民主义本身存在着“去中心化”“解构主义”等后现代主义烙印,使其在20世纪末与深受后现代思想影响的国际关系理论对接成为可能。在后殖民主义看来,当前主流的国际关系理论存在着严重的“西方中心主义”路径依赖[13],传统的国际关系研究局限于反映西方观点,特别关注诸如大国权力政治、国家行为和均势等问题,却极少关注处于边缘地带的国家。因此,具有批判视角的后殖民主义将关注点放在了“后殖民国家”上,主要通过话语,研究前宗主国与后殖民国家之间的权力关系和身份关系[14]112-115;探寻话语与政治实践(主要是殖民活动)的关系,力图解构和反抗西方的话语与形象,揭示国际关系中的不平等现象[15]。尽管如此,受到西方话语霸权的影响,“殖民问题”在理论研究中始终处于被动地位,而后殖民主义理论也被长期边缘化[16]。随着亚洲、非洲和拉丁美洲等广大后殖民国家在全球化时代地位的重要性不断凸显,后殖民主义理论的影响力也将逐步显现。

(一)殖民主义、新殖民主义与后殖民主义

理解“后殖民主义”这一概念,离不开其产生的历史语境,同时也离不开对“殖民主义”和“新殖民主义”两个相关概念的理解。由于三者所表征的时间段存在一定重叠交叉,因此不能完全以时间维度来界定[17]。殖民主义体现的是1 500年以后全球市场经济形成过程中,世界范围内发达国家与欠发达国家之间不断发展变化的关系[18];是资本主义强国通过武力强权,将贫穷、落后的国家变成自己的原材料产地和商品输出地的一种侵略政策;是资本主义强国对力量弱小的国家或地区进行压迫、统治、奴役和剥削的政策。新殖民主义之“新”就在于前宗主国与前殖民地互动模式的改变,虽然形式上双方平等,但其实仍旧是前者控制后者的殖民主义。作为一种现象、行为和一个特定的历史时期,新殖民主义出现在第二次世界大战后,伴随着民族主义的兴起,许多欧洲大国的前殖民地获得了政治上的独立。然而,这种形式上的独立并不意味着前殖民地国家能够真正摆脱前宗主国的影响,殖民者为了保护已有的利益,在殖民撤退的过程中,千方百计地将老殖民主义转向新殖民主义,企图对获得政治独立的国家继续进行控制、干涉与掠夺,使新生国家对原宗主国继续保持依附关系,维护旧的不平等国际关系和旧的世界秩序[19]。“如果说殖民主义是一种凭借强权来直接进行统治的制度,那么新殖民主义就是一种让予政治独立来换取经济控制和剥削的间接统治制度。”[20]加纳独立后的第一任总统恩克鲁玛(Kwame Nkrumah)指出,“新殖民主义已经替代殖民主义而成为帝国主义的主要工具”,受西方宗主国新殖民主义掌控下的国家,“它的经济制度,从而它的政治政策,都是受外力支配的”。由此看来,不难理解美国选择新殖民主义对中国发起话语建构的表面所指——掠夺能源、抢占市场、压榨劳工、无视人权、助长腐败等等[21]的用意所在。然而,需要看到的是,新殖民主义是在殖民主义的语境下发展而来,中国历史上曾长期遭受殖民主义侵略,是殖民活动的受害者,却从未对他国实施殖民,因而这一“移花接木”的所指显然脱离了历史语境,更不符合现实情况。

后殖民主义的概念则更加复杂。后殖民主义中的“后”(Post-)并非时间上对殖民主义的延续。后殖民主义是对殖民文化的反抗,因此西方殖民第三世界超过300年的历史,同时也是后殖民的反抗史[22]。按照后殖民主义者的观点,殖民主义在当今世界仍旧存在,“如果殖民主义是在国际关系间获得经济和政治不平衡的一种方式,那么,毫无疑问,我们还没有完全超越殖民阶段”[23]。事实上,后殖民主义的“后”是对后现代主义中“后”的一种借用,借以说明后殖民主义与殖民主义的一种“连续性和非连续性”[24]。后殖民主义与殖民主义的联系在于前者是对后者的一种文化反思和解读,而非连续性则指二者并没有历史连续性,甚至并不存在于同一学理层面。

(二)后殖民主义的思想源流

“黑人文化运动”的兴起推动了后殖民主义理论的产生。发端于20世纪初的法语非洲和加勒比黑人作家中的黑人文化运动(Négritude Movement)从本质上说是一场文学运动,是一批觉醒了的黑人知识分子在对黑人现实的反思下,对黑人文化传统精神价值的发掘运动[25]。1903年,杜波伊斯(W.E.B. Dubois)在《黑人的灵魂》一书中批判了美国白人对黑人的统治和压迫[26],并提出应当从白人和黑人的灵魂深处同时祛除这种极端偏见的黑人形象。同一时期的弗兰兹·法农(Frantz Fanon)在《黑皮肤,白面具》(Black skin,White masks)一书中写道,殖民者通过政治控制和精神控制,不断摧毁殖民地原有的社会关系,使黑人灵魂深处产生一种对自身身份的自卑感⑥。通过这种心灵压迫,殖民者的统治合法性得到强化,黑人内心对“自身的卑微”形成认同,并接受殖民者的文化教育,使黑人从精神到肉体都服从于殖民者所希望的那种意识形塑。

对西方马克思主义的批判,尤其是安东尼·葛兰西(Antonio Gramsci)的“文化领导权”⑦理论为后殖民主义带来了认识论上的重要启示:话语是殖民主义进行文化霸权的重要手段,通过对话语的分析,可以揭露殖民者的霸权行为。葛兰西认为,资本主义权力实现的方式主要有两种:“统治”——通过强制性的国家机器,如军队、警察、法院等实现;“认同”——将资产阶级的基本价值观向社会各个阶层全面渗透,以使民众逐步接受并认同其统治的合法性[27],而霸权寻求社会认同需要通过话语来实现,这一点也被后殖民主义所借鉴。

后现代主义作为一种社会文化思潮,在文化批评领域体现出对文化殖民主义和话语霸权的反抗与批判,使其与具有鲜明反殖民性的后殖民主义在思想内涵上达到了高度契合。后现代主义思潮强调多元、边缘和差异,对传统的理性和权力提出了激烈批评。其中,后结构主义思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)对“权力”的分析无疑为后殖民主义理论最核心的“权力”主题定下了基调。福柯思想体系中的重要组成部分,就是围绕“知识与权力”这一问题,展开权力与真理、权力与话语以及权力与后殖民等问题的分析[28]。在福柯看来,权力并不是能对特定事件作出整体解释的概念,因为权力本身就是“有待解释的东西”[29]148。在对权力概念的理解上,福柯摒弃了人们对权力的旧有观念,认为权力往往存在着固定的来源(例如君主、国家、统治阶级等等)并总是自上而下单向发挥作用的[30]。福柯提出了权力的“网络化”概念[31],认为权力并不属于具体的个人、国家或组织,而是遍布社会实践的各个角落:“权力来自下面。”[29]31在论述“知识与权力”的关系时,福柯认为,权力在社会中的功能和运作产生了知识,因此权力与知识是相伴相生的,“没有任何权力关系不构成相应的知识领域,也没有任何知识不预设并同时构成权力关系”[32]。权力对知识产生压迫,但同时权力又是知识的来源。在福柯看来,分析这种被压抑的知识,采取“谱系法”(genealogy)才是恰当的。所谓谱系法,即对斗争以及冲突的原始记忆重新发现和阐释,废除总体性话语及其体系的特权地位,建立这种话语的谱系。这种研究方法无疑启发了后殖民主义理论对处于边缘的话语进行分析,进而揭露宗主国的文化霸权行径。此外,福柯也曾在70年代后期和80年代初期的一系列文章和谈话中直接提及了其对后殖民主义的思考[29]39。

德里达的“解构主义”思想为后殖民主义“以话语解构反抗殖民霸权”的具体行动策略提供了直接的理论支撑。解构理论的出发点是向西方形而上学中的“逻各斯中心主义”发起挑战。在德里达看来,“逻各斯中心主义”的要义主要有三⑧:本质论——“人们可以指出所有的这些依据,原则或中心的名称都是万变不离其宗地指一种‘在’”[33];二元论——德里达认为“逻各斯中心主义”的基本原则即是一种二元对立;等级制——“逻各斯中心主义”哲学存在着普遍的等级标准和思维逻辑。德里达所认为的解构主义“不是一种方法,也不能转化成一种方法”[34],从某种意义上说,解构的概念用“抹拭”来解读更为恰当——抹拭某一事物的在场,却又留下依稀可见的痕迹。这一行为的目的是要消除两极对立中强者的权威性,对一切中心结构进行解构,提倡无权威、无中心和无限多元的解构愉悦[35]。解构主义思想为后殖民主义开展批评实践提供了方法论上的支撑。后殖民主义“三杰”之一的斯皮瓦克曾说,如果没有现在成为解构主义的东西来揭示后殖民研究中被边缘化的空间,那么我的研究中也就不会有“他者的世界”[36]。后殖民理论受此启发,对殖民话语发起“反权威”和“反霸权”的挑战。

(三)后殖民主义的分析框架

后殖民主义思想纷繁复杂,流派众多,难以归化。同时,由于后殖民理论家的身份背景各异,关注领域各不相同,即使是公认的后殖民主义理论“三圣”爱德华·萨义德、斯皮瓦克与霍米·巴巴的思想也是差异巨大[37]。萨义德对后殖民主义最重要的理论贡献无疑是“东方主义”(Orientalism,或译为“东方学”)的创立。借助于福柯的话语权力理论,东方主义深刻地批判了历史上东方学家对东方的想象、建构和妖魔化,提出了不存在“真正”东方的著名命题。“东方主义”揭示了东西方二元对立的本质主义和西方中心主义观念,由此奠定了后殖民主义观察世界的基本视角——自我(Self)与他者(Other);斯皮瓦克则试图打破学科的界限,将后殖民主义与女性主义、解构主义、西方马克思主义和心理分析学等理论联系起来[38],展开对西方化女性殖民话语的批评、对庶民主体意识的思考以及庶民视角下的帝国主义批判;霍米·巴巴研究的论题则包括了民族与叙事、文化定位等,并提出了“混杂性”(hybrid)和“模拟”(mimicry)等重要概念。随着后殖民主义影响力的不断扩大、理论内涵不断丰富,不同学科、不同领域的后殖民主义研究也不断涌现。由于理论本身的多元性和复杂性,不同学科在引入后殖民主义时,都不可能完全接纳其全部内涵,而是需要对这一理论进行适应性改造。后殖民主义理论因此出现了大规模分化。在政治学中,后殖民主义被成功接纳得益于其以话语为主要切入点的研究方法呼应了国际关系理论的“语言转向”。正如国际关系向其他学科借鉴时首先从核心概念开始的基本路径一样[8],后殖民主义理论虽然复杂多变、难于把握,但国际关系理论仍旧可以从中汲取以“权力、身份与反抗”为三大支柱的理论框架展开分析实践。

1.“权力、身份与反抗”——后殖民主义分析的三大支柱。不同于传统国际关系理论对权力的物质性本体论界定,后殖民主义将权力定义为身份形成过程中发挥作用的话语力量,并受到福柯后结构主义的知识与权力论的影响,认为权力是塑造主体性的场所,是现实和理性的源泉[39]。话语是权力表征现实的一种系统性实践,因此,在后殖民主义看来,殖民统治话语的根源是受到权力支配而形成的、反映殖民统治者对现实世界理解的一种话语实践。在后殖民主义的话语场中,权力被定义为“话语权”即只有掌握权力、控制他人的掌权者才有开口说话的权力,而受制于掌权者的被压迫阶级,只能被迫接受话语操纵而不能发表看法。斯皮瓦克所说的“属下不能说话”表达的正是这一观点[40]。后殖民主义分析关注被主观建构起来的所谓“现实”是如何成为“主导现实”(regime of truth)并压制其他话语的,即是对殖民者塑造的现实的解构,并同时关注被压抑的话语,通过释放被压抑的话语展现所谓现实的不公正性。权力与身份的关系也密切相连。掌握了话语权的殖民者为了维护自身的利益,巩固其统治地位,为自己的剥削行为提供合法性依据,需要利用特定话语塑造自身的身份和与之对立的被统治者的身份。萨义德的“东方主义”奠定了后殖民主义的权力和二元对立的身份视角,认为“东方”是“西方人想象中的东方”,“东方”的身份对于塑造“西方”的身份和自我认同具有重要意义。殖民的真正含义在于“观念”上对他者(Other)的定义与描述,以及以殖民者的意愿与他们进行互动,并试图“代表”他们而发声[41]。由于殖民者享有建构话语的权力,而身份又在话语中形成,因此身份也间接地被殖民者强制建构起来。这种“他者化”(Otherness)的身份建构决定了后殖民主义对身份的分析是出于“自我”与“他者”的二元对立[42],而且这种对立并不是建立在平等基础之上的简单对抗,而是“自我”高于并压制“他者”的关系。后殖民主义反对并致力于推翻这种完全出自西方想象、观念建构的对立,并由此引入“反抗”这一核心概念——“殖民主义首先出自于观念,而终将会在人类的观念中被消灭”[43]。后殖民主义的“反抗”前提是不承认殖民话语建构的所谓“现实”的,其策略是依据对殖民话语的重读和重新诠释,发掘被“主导现实”压制的话语,通过对二元对立身份的颠覆,揭示殖民者试图掩盖的意图,参考被压制的话语,重构出更加公平公正的现实。殖民话语塑造了“主导现实”,进而限定了身处其中的行为体的身份,而身份框定了行为模式,形成了殖民话语的整体逻辑。后殖民主义利用“权力与身份”视角下的话语分析发现,殖民话语根植于西方的话语规范与实践之中,即使是在殖民主义形式上已经消亡的今天,国际话语体系中仍旧存在着相当一部分“西方话语”,有些甚至已经固化成为通行规范和准则,这从另一角度反映了现行国际规范和秩序的不合理性[44]。比如,“发展”(development)和“失败国家”(failed state)这两个概念在后殖民主义看来,属于典型的殖民主义话语建构,充满西方的偏见和主观判断的痕迹,因而是不公正和不真实的[45]。后殖民主义认为,西方通过权力构建了“发展”及其相关的定义标准,并将“发展中国家”和“不发达国家”的身份强加给第三世界,其目的就在于构建二元对立的身份。西方工业发达国家代表着先进、繁荣和富有;发展中国家和不发达国家在西方眼中则是落后、贫穷和无知的代名词。人为建构的二元对立身份为西方国家对第三世界国家进行干预提供了合法性依据,而西方国家则在自身的“高贵”身份下按照自我设定的行为模式展开对第三世界国家的“改造”[14]116。“失败国家”的概念同样是西方国家在南北关系中的话语建构。在殖民话语中,西方眼中所谓的失败国家是混乱(chaotic)、行为非理性(childlike)、无政府(anarchy)、无助(helpless)和衰败(depression)等⑨的代名词。西方国家在建构了自我与失败国家的二元对立身份之后,以“医生与病人”的身份隐喻作为其话语建构的基础,采取了符合这一自我认识的行为模式——“医生”为“病人”预防或治疗“失败国家的疾病”[46],因此对失败国家的干预被认为是其合理的责任和义务。

2.“殖民化”话语(discourse colonization)与“历史互文性”(history intertextuality)。在后殖民主义看来,权力在行为体之间的分布是明显不平衡的。拥有权力的一方(殖民者)有权建构自己和对方的身份,而特定的身份决定了特定的利益和行为。作为被强加身份的一方(被殖民者),如果继续沿着这样的行为逻辑行动,将只能接受支配而丧失自己的利益,只有颠覆这种权力关系,才有可能在互动中获得主动。后殖民主义将整个互动过程放在一个“话语场”中进行观察,所有的互动行为都被定义为具有特定目的的话语实践。无论是拥有话语权的殖民者的建构,还是不具备话语权的被殖民者的反抗,所有的互动都被认为是在特定语境下的言语行为。殖民者利用话语权优势,建构自我身份和他者身份的话语过程,被定义为话语“殖民化”(discourse colonization)。对这一概念的理解,可以参照另一个在理论内涵上与其高度相似的概念:话语“安全化”(securitization)。“安全化”概念的提出源自国际关系领域以安全研究而著称的哥本哈根学派。该学派在建构主义理论的基础上,提出安全是基于对威胁的认知与判定而产生的一种“政治选择”和“社会建构”[47],实现安全化的主要手段是话语⑩。安全问题的产生不是先在既定的,很大程度上是于建构中被认定的,这种被认定的过程即是安全化过程[48]。与之类似,殖民化过程同样是施动者运用言语行为进行的主观建构,“殖民者”和“被殖民者”的形象原本并不存在,而是被拥有话语权的殖民者主观设定的一种不平等的身份建构,同样是一种“政治选择”。

在具体分析话语是如何能够发挥作用,在使施动者达到相应目的这一问题上,安全化理论引入了“主体间性”的概念(11)。相比之下,在后殖民主义中,基于文本的“主体间性”,即“文本间性”(或译为“互文性”)在“话语殖民化”过程中发挥了决定性作用。“互文性”的概念源自语言学,是篇章语言研究的一个核心概念,指一个篇章的产生和理解过程必然有赖于作者(说话人)、读者(受话人)对其他篇章知识的了解[49]。一个文本的意义不是文本本身所赋予的,而是阅读其他文本和自己理解的产物[50]。在创立一个新文本时,与之形成互文的旧文本的权威性得到加强,新文本的合法性也得以确立[51]。利用互文性,作者能致力于某种价值观的建构,操控语篇读者认同作者所建构的意识形态和社会身份[52]。后殖民主义的话语“殖民化”过程,仅仅依靠孤立的词汇、话语和叙述是不可能实现的,而需要读者在阅读这些有限话语时,由每一个话语背后所关联的庞大的文本群与读者个人的知识积累形成一个全新的意义网络,这一网络所覆盖的话语就是被殖民化的话语。新的殖民化话语的建立,依赖于产生“殖民”这一概念的所有历史文本。当美国试图利用殖民化话语建构中国在非洲的身份时,所使用的话语必定是经过主观框定的,目的是试图唤起非洲对自身曾经遭受的殖民历史的悲惨记忆。近代殖民主义在500多年的历史中在非洲大陆扮演了十分特殊的角色,它最早(1415)窜入非洲大陆,几乎最晚退出这块大陆[53]。武力征服、资源掠夺、抢占土地、践踏人权和黑奴贸易等一幕幕血腥历史都和“殖民”这一概念息息相关。对于非洲来说,没有任何其他的概念能够更直接地触动其敏感的神经。与此同时,与“殖民”相关联的历史互文并不仅仅局限于对这段长达数百年的不堪回首的经历,还包含了非洲人民奋起反抗、争取民族和国家独立的记忆。因此,美国试图通过将中国的身份固定在殖民化的话语之中,不仅仅是为了将中国的“对非援助”塑造成殖民活动,刻意扭曲中国在非洲国家观念中的形象,更在深层次上反映出其利用历史互文性鼓动非洲国家采取对华“反抗”的企图。

三、中美在“对非援助”问题上的话语博弈:后殖民主义视角下的分析

由美国发起的关于中国对非援助问题上的新殖民主义话语,在后殖民主义看来,具有明显的“殖民化”话语特征。尽管现实中的国际政治运行存在着多种行为体的共同参与,但国家作为国际政治中最重要行为体的地位始终未曾改变。因此,在研究中美两国话语层面的互动时,选取能够代表国家意志的权威文本非常必要。本文在话语分析中所采用的语料均来源于中美两国的官方话语文本,相较于其他类型的文本具有更高的权威性。根据后殖民主义“权力、身份与反抗”的分析框架,研究中美在“对非援助”问题上的话语博弈时,应首先明确中美在这一博弈中的权力关系,再对处于权力高位的殖民者的话语进行分析,研究其对自我身份和他者身份的建构过程,最后,对于处于这一话语中“受动者”,即“被殖民者”的反抗进行考察。

美国在整个话语博弈中的殖民者地位毋庸置疑。首先,任何领域的国际话语权争夺都以国家的硬实力和软实力的综合运用为基础。美国拥有称霸世界的经济实力和物质资源,在文化影响力上也远超其他国家,在争夺国际话语权时具备足够的客观优势;其次,自第二次世界大战结束之后,为维护自身的霸权地位,美国始终抱有一种“霸权心态”,推广美式价值观、占据国际道义制高点和争夺国际话语权始终是美国对外传播的三大策略[54],因此,美国在主观上也具有掌握话语权的意愿;最后,美国也具有建构话语权的主观动机。出于对非洲能源的需求、对其战略地位和国际政治影响力的重视,美国希望通过对外援助更深入地参与非洲事务,以实现其自身的战略利益[55]。随着中国在非洲地区的影响力不断提升,美国担忧自身地位受到挑战,在对非援助问题上明显表现出“排华性”[56]。当无法在短期内直接消除中国对其在非洲地位所构成的影响时,美国便试图采取间接手段,通过主观建构中国的负面形象来实现这一目的。中国在博弈的第一阶段处于“被殖民者”的地位。当中国意识到美国建构的“新殖民主义”带来的负面影响时,开始主动采取话语反抗策略,双方正式进入话语博弈中。对中国来说,只有明确了美国的建构意图和逻辑,才能真正解构这一话语并采取有效反抗措施。不可否认,中国所采取的一系列解构策略对反抗美国发起的殖民化话语已经初见成效。但通过分析可以看到,中国的话语策略存在着明显的不足和缺陷,很大程度上限制了反抗的效力,应当予以调整,以进一步消除受此影响的国际形象和声誉。由于中美之间的话语博弈是在“对非援助”这一主题的话语场中展开,因此在分析中还应将其对“非洲”身份建构的考察纳入其中。“非洲”并不是美国新殖民主义话语的直接建构对象,却在这一话语的建构中发挥了重要作用。从美国的建构意图出发,中国的“新殖民者”身份只有在以非洲作为“被殖民者”的背景下才具有合法性,而在将中非关系对立化的基础上,美国得以进行自我身份的建构,在美非关系中突出“平等”的概念,以达到令非洲“亲美远华”的目的。

(一)美国的新殖民主义话语建构:话语殖民化的过程与影响

美国针对中国的“对非援助”所建构的新殖民主义话语主要涉及三对身份建构:中非关系、美非关系和中美关系。在中非关系的身份建构中,美国通过操控殖民化话语,将中国和非洲分别建构为“新殖民者”和“被殖民者”,以此形成中非对立;在美非关系中,美国又试图借助上述身份建构所建立的合法性基础,塑造自己同非洲“平等伙伴”的身份;在中美关系中,则以上述两对身份建构为基础,把双方关系间接建构为“竞争者”。

中非之间对立的身份关系无疑是整个新殖民主义话语建构的核心。最早给中国对非洲援助活动冠以新殖民主义之名的并非美国。早在2006年,西方一些媒体就开始利用这一话语对中国的对非援助进行报道。时任英国外交大臣杰克·斯特劳在当年2月中旬访问尼日利亚时发表一大篇演讲中将中国与贫困、地区冲突、恐怖主义等一道列为非洲当前所面临的十大挑战之一,他还公然宣称:“中国今天在非洲做的,多数是150年前我们在非洲做的。”[57]德国《商报》于2009年9月22日发表了题为《“中国的新殖民主义”——中国抽出政治支票簿》一文,指责中国利用优惠贷款在全世界进行扩张,并称“中国在非洲和拉丁美洲的扩张已经被称为‘中国的新殖民主义’”[58]。借助渐成气候的新殖民主义话语,美国官方2011年密集发声,正式发起了对中国的新殖民主义系统化的话语战。2011年6月,时任美国国务卿希拉里在赞比亚参加《非洲增长与机遇法案》(AGOA)第10届论坛期间,借接受当地电视台采访之机首次提出,在中国不断加强与非洲关系的同时,非洲必须当心中国的“新殖民主义”(12)。同年11月,希拉里在出席韩国釜山第四届援助效率高层论坛时表态,暗示像中国这样的新兴大国,可能更感兴趣的并非促进发展,而是获取自然资源,“要提防那些主要兴趣在利用你的资源、而非提升你的能力的援助者”[59]。时任美国非洲事务助理国务卿卡尔森也在这一时期的谈话中提及了中国对非援助,并直接对中国使用了新殖民主义的话语[60]。此后,随着中国逐渐意识到这一话语在国际关系中对自身形象的负面影响而开始采取更加积极的应对策略,为避免正面冲突影响中美关系大局,美国官方不再明确出现新殖民主义与中国直接挂钩的话语,但仍旧在对非政策的话语中继续加固并试图保持这一话语的连贯性。2015年7月,美国总统奥巴马在非盟总部发表演讲时,开篇便首先提到了非洲曾经遭受殖民的经历,“殖民主义严重破坏了非洲的经济基础,剥夺了非洲人民掌控自己命运的权力……然而50年前,你们凭借着对民族自决的坚定决心,让殖民者的旗帜从非洲大陆上消失,并欢庆各自国家国旗的升起”,在谈到其他国家同非洲的经济贸易往来时,他特别强调:“我们鼓励世界各国同非洲做生意……但是,真正合理的经济关系并非援助国利用本国劳动力大举建设非洲基础设施工程这么简单,也不代表援助国可以无休止地从非洲获取资源……我们认为,真正的经济伙伴关系应当能够为非洲创造更多的就业岗位,并提升非洲自身的经济能力——这才是真正为非洲考虑的经济伙伴关系,才是真正的经济伙伴关系,真正对非洲有益的买卖。”[61]美国对中国“新殖民者”的身份建构的根据主要是“掠夺资源”和“忽视非洲自我发展能力”,而这正好与非洲历史上曾经遭遇的殖民经历形成了历史互文[62]。在美国对非政策的官方文本中频繁提及的殖民主义历史则进一步强化了这种互文的合法性,从而试图将中国的对非援助框定在殖民化的话语之中,从观念上令非洲认为自己正处在被中国“殖民”的过程中,应当像历史上的反殖运动一样奋起反抗,由此将中国与非洲的身份对立起来。

借助对立化的中非身份提供的话语合法性,美国进一步展开了美非关系的身份建构。不同的是,美国试图放低姿态,寻求与非洲建立一种“平等伙伴”身份。在美国对非关系的官方话语中,一个频繁提及的概念就是“伙伴关系”(partnership)。2009年7月,美国总统奥巴马在加纳议会发表演讲,明确提出美国希望同非洲国家建立一种长期的伙伴关系:“美国和其他西方国家对非洲的贡献绝不应当单纯以经济援助的多少来衡量……真正的成功不是让美国源源不断地给非洲提供美元,而是与非洲建立一种能够帮助非洲国家转型的伙伴关系。”[63]2012年6月,美国白宫发布《美国对撒哈拉以南非洲的战略白皮书》,在白皮书中美国总统奥巴马重申同非洲国家建立伙伴关系的重要性:“……在过去的三年间,我们同非洲国家的领导人、青年一代和普通民众建立了伙伴关系。这些伙伴关系的建立对于深化非洲国家的民主化进程和人权发展、创造经济发展机会并支持维护和平、避免战争的团体都意义重大。美国与非洲国家建立的伙伴关系将为下一代创造一个我们希望看到的未来……”[64]2014年8月,在美非领导人论坛上,奥巴马再次强调“伙伴关系”的重要性:“非洲的崛起为我们带来了新的机遇——这其中就包括改变美国与非洲国家关系的机会……建立一个全新的美非伙伴关系恰逢其时。”[65]由于美国建构美非关系的意图在于为自身的行为提供合法性依据,因此美国在试图强化“伙伴关系”这一概念的同时,也必然将更多的概念与之相链接,进而形成一个完整的逻辑链条。虽然美国始终强调这一伙伴关系的本质是平等的,但是通过后殖民主义的分析可以发现,由于权力关系的不平等,所有关于伙伴关系的叙述都来自于美国单方面,非洲并未能参与这一身份的具体建构过程。美国建构与非洲的“伙伴关系”的逻辑是,非洲与美国的利益“息息相关”[66],当前非洲面临着诸多挑战,如贫困、疾病、政治动荡和地区冲突等,而作为伙伴的美国有义务为非洲提供解决方案——仅仅提供援助是不够的。在美国看来,“非洲不仅仅需要援助,更需要帮助非洲实现自我增长”[61]。而实现自我增长的方式就是遵循美国的指导,推行政治改革,实行西方民主、公开选举;鼓励非洲青年走出去,在非洲国家的政治转型中发挥更大作用[67]。在这一话语逻辑中,所有的概念、标准都是由美国划定的,美国认为非洲是“贫穷的”“落后的”,但同时又是“世界经济增长最快的地区之一”,非洲应当“更加积极地参与到全球事务中来”;非洲未来的发展需要以“民主”为基础,而对“民主”概念的界定,则完全沿用了美国的阐释。在多次对非演讲中,推行美式民主都是美国政要最重要的议题之一。这充分反映了美国在发展与非洲国家的关系的过程中,并非真正如其所强调的那样平等,而是始终以一种居高临下的殖民者视角试图“引导”“教会”非洲如何实现成功的发展。美非关系看似是一种平等伙伴关系,事实上却仍旧体现出美国企图对非洲深度控制的殖民关系。

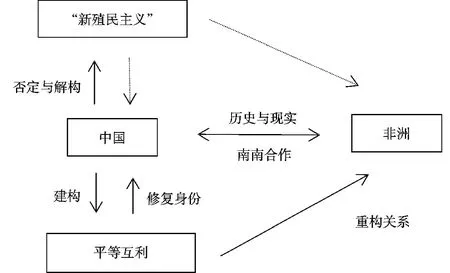

在将中国与非洲建构为“新殖民者”与“被殖民者”的关系,将美非关系建构为“平等伙伴”之后,美国还试图在对非援助问题上将中国建构为美国的“竞争者”。2014年,美国兰德公司发布了权威报告《中国在非洲的发展:动因、反应及对美国政策的影响》,报告从政治、军事、经济和环境几个方面分析了中国不断参与非洲发展进程中所产生的影响。虽然它部分肯定了中国对非援助所做出的贡献和给非洲带来的改变,但更大篇幅的内容都在列举中国的参与对非洲所产生的“负面影响”[68]。需要指出的是,“负面”的标准并不客观,是美国主观判断的产物。在政治和军事影响部分,报告认为,“中国的参与帮助了非洲的一些独裁政权,至少是支撑了它们的继续存在”,“中国在苏丹、津巴布韦等国家组建了规模庞大的天然气和石油公司,并向其政府出售武器,进而帮助这些独裁政权继续执政,并压迫他们的人民”[69];在经济领域,报告认为中国企业聘用非洲当地雇员的比例很低,其最终目标只是追求利润而不是真正帮助非洲发展。同时,报告还认为中国对非援助的很多环节不透明,导致了非洲当地政府腐败加剧,真正的援助极其有限[68],指责中国的援非活动对非洲的自然环境产生了危害。由于美国将中国视为自己在非洲的“竞争者”,为保护自身利益,排除中国的影响,美国选择运用话语权对中国的形象进行了主观而不公正的建构,意图同样在于强化中国在非洲的“殖民者”形象,将中国与非洲的身份对立起来。至此,美国通过操控殖民化话语,完成了针对中国的新殖民主义身份建构,形成了一个“身份三角”(见图1)。

图1 美国新殖民主义话语建构过程

(二)中国对新殖民主义话语的解构与重构:策略及其效用评估

随着“新殖民主义”形象负面影响的不断发酵,中国方面开始采取越来越主动的抗辩策略。这一策略主要是基于新殖民主义概念本身,基于历史和现实,否定并解构新殖民主义话语;同时,通过建构以平等互利为核心的话语体系来修复自身形象并重构中非关系的内涵。2006年,针对西方媒体将中国的对非援助活动与新殖民主义挂钩的新动向,时任国务院总理温家宝在访问非洲七国期间,在接受当地媒体采访时,对新殖民主义论调予以了批驳:“‘新殖民主义’这顶帽子绝对扣不到中国的头上……中国同非洲几个国家有石油贸易,这些合作是公开的、透明的,也是正常的、互利的。去年中国从非洲进口的石油不及某些大国的三分之一。”[69]针对西方逐渐系统化和理论化的新殖民主义话语建构重点转向“资源掠夺论”,中国也进行了及时澄清:“说中国到非洲是掠夺资源、搞所谓的‘新殖民主义’,这种论调由来已久,其实不值得一驳……如果熟悉历史就会知道,中国同非洲的关系不是从现在开始,而是从半个多世纪以前就开始了。”[70]“非洲确实出现了‘新殖民主义’,但绝不是因为中国,对此非洲国家已有广泛共识。南非总统祖马就曾表示,中非之间不存在任何殖民关系,那些关于中国在非洲搞新殖民主义的指责是不实的。”[71]在正面解构新殖民主义话语的同时,中国也并不避讳对非援助中的不足和问题。2014年,国务院总理李克强在出访非洲四国期间提到,中非关系正经历着“成长的烦恼”,而这些问题是在国家关系发展过程中不可避免的,并表示中国将继续本着平等互利的原则发展与非洲国家的关系[72]。2013年3月,国家主席习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表了题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴的演讲》,以“命运共同体”概念和中非相似的历史经历为纽带,再次丰富了中非关系的内涵,进一步消解了新殖民主义对中国形象和中非关系的影响。习近平指出:“中非友好交往源远流长。上世纪五六十年代,毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起,中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中,在发展振兴的道路上,相互支持、真诚合作,结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊……中非从来都是命运共同体,共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把我们紧紧联系在一起。我们都把对方的发展视为自己的机遇,都在积极通过加强合作促进共同发展繁荣。”[73]

在驳斥并解构新殖民主义话语的同时,中国也在逐步探索建构自己的话语体系,客观阐释自己的对非援助行动、自我身份和中非关系。为了进一步加强中国与非洲国家在新形势下的友好合作,共同应对经济全球化挑战,谋求共同发展,2000年中非合作论坛成立,这一论坛成了中国建构自己话语体系的最重要平台。通过分析历年中非合作论坛上中方领导人的讲话和部长级会议所形成的行动计划和宣言可以发现,中国始终坚持将中国的对非援助、中国与非洲在各领域的合作框定在南南合作框架下,始终坚持发展中国家的自我身份定位,有力地解构了新殖民主义话语对中国“新殖民者”身份的建构;始终坚持在真诚友好、平等相待的基础上,致力于合作共赢、共同发展,不断丰富中非关系的内涵,突出强调平等互利观念;力图通过对中国援非“不附加任何政治条件、不干涉受援国内政和不强人所难”的本质的阐述,尤其郑重强调绝不走殖民主义的老路,重构了中国对非援助的话语体系。中国整体的话语策略(见图2)由单纯解构新殖民主义转向主动建构,为维护自身利益与形象,消除负面影响发挥了重要作用。

图2 中国应对新殖民主义指责的话语策略

相较于美国“身份三角”的话语建构,当前中国的话语策略主要集中在中非关系的建构上。事实上,从上述分析可见,美国的“身份三角”以“中非关系”为基础,中美和美非关系为支撑,形成了一个相对封闭而稳定的“新殖民主义”话语体系。在这样的结构下,如果其中任何一对身份被解构,另外两对身份仍然可以通过继续建构来加固其整个话语体系。作为被建构的一方,中国目前采取了单一而开放的话语策略,专注于修复并重构中非关系,并未关注美非和中美关系的话语建构,因此并未彻底动摇整个话语基础,话语效用有限。为提升话语效力,中国可以在修复中非关系的同时,主动重构美非关系和中美关系。重构的重点放在揭示其身份建构的不合理和不公正的方面,并用新的话语代替之。如在中美关系中,应当避免将双方建构为“竞争者”,可以用“合作者”或“利益互补者”等来代替;在美非关系中,对美国所强调的“平等伙伴”身份进行质疑,指出其行为与身份的不匹配性,从而动摇美国的“身份三角”话语建构的基础;还可以将美非的共有身份与中非间的身份进行对比,指出其矛盾并予以驳斥。

综上所述,后殖民主义理论在被纳入国际关系理论之后,曾一度处在被边缘化的境地。一种普遍的观点认为,在当今全球化时代,殖民主义已经消亡,因此探讨殖民问题已经不再具有实际意义。事实上,殖民主义虽然名义上已不复存在,但其影响却远未消除,“在20世纪末被主流西方知识界认为已经成为历史的殖民侵略和占领,在21世纪初期又重新进入全球政治中心”[74]。在国际关系研究中引入后殖民主义的意义不仅在于理论视角的丰富,更重要的是,透过这一视角可以发现,殖民主义仍旧在以一种潜在的方式存在于当前的国际关系话语和观念结构之中[75],而强调物质主义、以西方为主导的传统国际关系理论已无法洞察这一现实,后殖民主义无疑可以弥补这一缺陷。语言在国际关系与国际交往中的重要性已毋庸置疑,因此,只有从话语和观念结构中彻底消除殖民主义,国际关系才能真正朝着公平、公正与合理的方向发展。这也是本文写作的初衷。当然,由于后殖民主义理论本身的复杂性和多元性,其理论潜力还有待进一步开发。同时,对理论的不同阐释也将会挖掘出更多具有实践价值的分析路径。

(本文在写作过程中,得到了孙吉胜教授和曲博副教授的指导,在此一并表示感谢)

注释:

①有关国际社会对中国援非取得的积极成效的评价包括但不限于:Bernet Berger and Uwe Wissenbach,EU-China-Africa Trilateral Development Cooperation:Common Challenges and New Direction, DiscussionPater,Bonn2007,http://www.ec -an.eu/files/ bergerweissenbach_0.pdf.;Vivien Foster,William Butterfield,Chuan Chen,and Nataliya Pushak,Building Bridges:China’s Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa,Washington,D. C.:World Bank,2008;Ron Sandrey and Hannah Edinger,China’s Manufacturing and Industrilization in Africa,Working Paper,No.128, African Development Bank Group,2011;Deborah Brautigam,The Dragon’s Gift:The Real Story of China in Africa,Oxford:Oxford University Press,2010.

②将中国对非援助定义为“新殖民主义”的论调最早由时任英国外交大臣杰克·斯特劳(Jack Straw)于2006年2月提出,此后法国和美国学者也相继提出类似观点。参见Tunde Adelakun,Is the Influence of China growing in Nigeria,http://www.helium.com/items/ 439062-is-the-influence-of-china-growing-in-nigeria;Joshua Eisenman and Joshua Kurlantzick,China’s Africa Strategy,Current History,2006,http://carnegieendowment.org/2006/05/01/china -safrica-strategy.关于美国提出的“新殖民主义”话语,本文将在第三部分详尽阐述。

③非洲对中国的援助态度的转变,参见张哲著《对华强硬派当选赞比亚新总统:中国将失去赞比亚?》,载《南方周末》2011-09-29;Randall Smith,“How Kenya Will Gain From China”,Saturday Nation,29 January 2010,http://www.nation.co.ke/oped/Opinion/-/ 440808/852144;Adama Gaye,“China in Africa:After the Gun and the Bible...A West African Perspective,”in Chris Alden,Daniel Large,and Ricardo Soares de Oliveria eds.,China Returns to Africa: A Rising Power and a Continental Embrace,New York:Columbia University Press,2008,pp.129-130.

④关于后殖民主义与后殖民主义理论的概念辨析问题:后殖民主义主要指历史上出现而延续至今的一种批判殖民主义的社会思潮;后殖民主义理论则是指受该思潮影响而首先在文学领域出现的文学与文化批判理论,这一概念随后逐渐被泛化而扩散到其他学科领域。因此,后殖民主义理论在不同的学科领域内具有不同的内涵。本文在第二部分第四节开始讨论“作为国际关系理论的后殖民主义”,将对其在国际关系领域内的内涵作具体定义。

⑤有关“后殖民主义”的英文名称,学界就表达为Postcolonialism还是带有连字符的Post-Colonialism存在一定争议。事实上两种写法均被接受,但二者在理论假设上存在细微差别。认为后殖民主义与殖民主义具有历史连贯性,并坚持后殖民主义是“殖民主义从领土空间向意识形态空间转移”的学者主张使用Postcolonialsim这一表达;而坚持将后殖民主义同殖民主义相分离,并作为独立学科进行研究的学者则使用Post-Colonialsim的写法。由于二者差别较小,故不再详细区分,有关这一争论的具体论述参见:Ashcroft,B.,Griffith,Gareth,and Tiffin,H.,Key Concepts in Post-Colonial Studies,London and New York:Routledge,1999:186-192; Vijay Mishra and Bob Hodge,What is Post(-)colonialism?,Textual Practice,Vol.5,1991:40;Duncan McDuie-Ra,Book Review of the Politics of Postcolonialism:Empire,Nation and Resistance,Asian Studies Review,Vol.36,No.4,2012:593-594.

⑥参见Frantz Fanon,Black Skin,White Masks,New York:Grove Press,1967.

⑦“文化领导权”(Culture Hegeony)又译为“文化霸权”,第一种译法更加注重平等性,具有强烈的反殖民批判意味。关于葛兰西的“文化霸权”理论,参见马广利著《文化霸权:后殖民批评策略》第17-26页,光明日报出版社2011年版。

⑧有关逻各斯中心主义三大要义的具体论述,参见姚文放著《文化政治与德里达的解构理论》,载《江苏社会科学》2011年第2期。

⑨参见R.Rotberg.Failed states in a world of terror.Foreign Affairs, 2002(4):127-140;R.D.Kaplan.The coming anarchy:How Scarcity, Crime,Overpopulation and Disease are Rapidly Destroying the Social Fabric of our Planet.Atlantic Monthly,1994(2):44-76.

⑩奥利·维夫曾明确强调言语行为之于安全化的重要性:“用言辞表达‘安全’本身即是(与安全相关)的行为。”参见Ole Wver, Securitization and Desecuritization,in R.D.Lipschutz,ed.,On Security,New York:Columbia Univerity Press,1995:55.

(11)为了在实践层面上提高安全化理论在安全分析中的可操作性,巴里·布赞引入了“主体间性”这一概念,认为在进行安全分析的过程中,鉴于安全的政治选择性和社会建构性,应当特别强调“安全最终保持着既不是主体又不是客体,而是存在于主体中间的一种特质”。参见巴里·布赞、奥利·维夫、迪·怀尔德著,朱宁译《新安全论》第43页,浙江人民出版社2003年版。

(12)Clinton Warns Africa Against China’s‘Neocolonialism’.The China Times.http://www.thechinatimes.com/online/2011/06/154.html ;希拉里称非洲必须警惕中国“新殖民主义”http://world.huanqiu.com/roll/ 2011-06/1751161.html.

[1]张海冰.发展引导型援助:中国对非洲援助模式研究[M].上海:上海人民出版社,2013:207.

[2]George Southall and Henning Melber eds.A New Scramble for Africa? Imperialism,Investment and Development[M].Pietermaritzburg: University of KwaZula-Natal Press,2009.转引自张春.中非关系国际贡献论[M].上海:上海人民出版社,2013:4.

[3]Fantu Cheru and Cyril Obi.De-coding China-Africa Relations:Partnership for Development or(neo)Colonialism by Invitation? [J/OL].[2016-05-30].http://www.afriquechine.net/en/2011/De-coding-China-Africa-Relations-Partnership-for-development-or-neo-colonialism-by-invitation.html.

[4]Robert G.Sutter.U.S.--Chinese Relations:Perilous Past,Pragmatic Present[M].Plymouth:Rowman&Littlefield Publishers,2013:273.

[5]Sun Yun.China’s Foreign Aid Reform and Implications for Africa [J/OL].[2016-05-30].http://www.brookings.edu/blogs/afri, ca-in-focus/ posts/2015/07/01-china-foreign-aid-africa-sun.

[6]Ian Taylor.Unpacking China’s Resource Diplomacy in Africa[J]. Current African Issues,The Nordic Africa Institute.2007(35):10-11.

[7]孙吉胜,等“.中国崛起”话语对比研究[M].北京:世界知识出版社, 2015:22.

[8]孙吉胜.跨学科视域下的国际政治语言学:方向与议程[J].外交评论,2013(1):17-23.

[9]王宁,生安锋,赵建红.又见东方——后殖民主义理论与思潮[M].重庆:重庆大学出版社,2011:2.

[10]罗刚,刘象愚,主编.后殖民主义文化理论[M].北京:中国社会科学出版社,1999:1.

[11]Gayatri Chakravorty Spivak.A Critique of Postcolonial Reason[M]. Cambridge,MA:Harvard University Press,1999:21.

[12]Leith Davis.Music,Postcolonialism,and Gender:The Construction of Irish National Identity,1725-1874[M].Notre Dame:University of Notre Dame Press,2006:95.

[13]Seifudein Adem and Ali A.Mazrui.Postcolonialism and the Study of International Relations[J].Journal of International Relations and Development,2011(14):506-535.

[14]Rita Abrahamsen.International Relations Theory for the Twenty-First Century[M].Postcolonialism.in Martin Griffiths,eds.New York and Canada:Routledge,2007:112-115.

[15]Robert Jackson,George S rensen.Introduction to International Relations:Theories and Approaches[M].Oxford:Oxford University Press,2013:239-241.

[16]Vijay Mishra and Bob Hodge.What Was Postcolonialism?[J].New Literary History,2005(3):380-382.

[17]Tariq Jazeel.Postcolonialism:Orientalism and the Geographical Imagination[J].Geography,2012(1):4-11.

[18]高岱.“殖民主义”与“新殖民主义”考释[J].历史研究,1998(2):158.

[19]张洪顺,孟庆龙,毕健康.新殖民主义论:对当代世界的一种解释[J].马克思主义研究,1999(4):9-17.

[20]L.S.Stavrianos.Global Rift[M].New York:Harper Perennial,1981:457.

[21]PeterMarton,TamasMatura.The‘VoraciousDragon’,the‘Scramble’, and the‘Honey Pot’:Conceptions of Conflict over Africa’s Natural Resources[J].Journal of Contemporary African Studies,2011(2): 155-167.

[22]章辉.后殖民理论与当代中国文化批评[M].开封:河南大学出版社,2010:16.

[23]Patrick Williams,Laura Chrisman,ed.Colonial Discourse and Postcolonial Theory:A Reader[M].New York:Columbia University Press,1994:4.

[24]爱德华·W·萨义德,著.王宇根,译.东方学[M].北京:三联书店, 2007:448-449.

[25]姜飞.在解构中建构——后殖民文学批评理论视点研究[D].成都:四川大学,2003:64.

[26]威·艾·伯·杜波伊斯,著.维群,译.黑人的灵魂[M].北京:人民文学出版社,1959:78.

[27]Thomas R.Bates.Gramsci and the Theory of Hegemony[J].Journal of the History of Ideas,1975(2):351-366.

[28]王岳川.后殖民主义与新历史主义文论[M].济南:山东教育出版社,2002:21-25.

[29]Foucault,M.Remarks on Marx[M].New York:Semiotext(e),1991:148.

[30]辛斌.福柯权力论与批评性语篇分析[J].外语学刊,2006(2):1-3.

[31]Foucault,M.Power and Knowledge[M].Brighton:Harvester,1980:98.

[32]Foucault,M.Discipline and Punish[M].London:Tavistock,1977:27.

[33]雅克·德里达,著.刘自强,译.人文科学语言中的结构、符号及游戏[M]//20世纪文学评论.上海:上海译文出版社,1993:537.

[34]J.Derrida.Letter to a Japanese Friend.in Peggy Kamuf,eds.A Derrida Reader[M].Hemel Hempstead:Harvester&Wheatsheaf, 1991:4.

[35]J.Derrida.Of Grammatology.in Peggy Kamuf.eds.A Derrida Reader [M].Hemel Hempstead:Harvester&Wheatsheaf,1991:1.

[36]G.C.Spivak.In Other Worlds:Essays in Cultural Politics[M].New York:Methuen,1987:author’s note.

[37]Robert J.C.Young.Colonial Desire:Hybridity in Theory.Culture and Race[M].New York:Routledge,2005:154.

[38]Colin Maccabe,Forward.In Other Words:Essays in Cultural Politics [M].New York,London:Methuen,1987:4.

[39]Sanjay Seth.Postcolonial Theory and International Relations:A critial introduction[M].New York:Routledge,2013:15.

[40]Gayatri Chakravorty Spivak.Can the Subaltern Speak?.Marxism and the Interpretation of Culture[M].Macmillan Education UK,1988:1752-1759.

[41]J.Comaroff.Of Revelation and Revolution:Christianity,Colonialism, and Consciousness in South Africa(Volume One)[M].Chicago: University of Chicago Press,1991:526-528.

[42]JenniRamone.Postcolonial Theories[M].London:Palgrave Macmillan, 2011:79-84.

[43]Ashis Nandy.The Intimate Enemy:Loss and Recovery of Self under Colonialism[M].Delhi:Oxford University Press,1983:63.

[44]S.N.Grovugui.Power,Postcolonialism and International Relations [M].Postcolonial criticism:international reality and modes of inquiry. in G.Chowdhry and S.Nair eds.London:Routledge,2004:33.

[45]ArturoEscobar.EncounteringDevelopment:The Makingand Unmaking of the Third World[M].Princeton:Princeton University Press,1995:89.

[46]G.B.Helman and S.R.Ratner.Saving failed states[J].Foreign Policy, 1992:3-20.

[47]余潇枫,谢贵平.“选择性”再建构:安全化理论的新拓展[J].世界经济与政治,2015(9):105-106.

[48]OleW ver.Securitization and Desecuritization[M].in R.D.Lipschutz, ed.On Security.New York:ColumbiaUniversityPress,1995:57-58.

[49]刘辰诞,赵秀凤.什么是篇章语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2011:104.

[50]Julia Kristeva.Word,Dialogue and the Novel[M].New York: Columbia University,1989:37.

[51]David Campbell.Writing Security:United States Foreign Policy and the Politics of Identity[M].Minneapolis:University of Minnesota Press,1992:145.

[52]Norman L.Fairclough.Analyzing Discourse:Textual Analysis for Social Research[M].New York:Routledge,2003:164.

[53]郑家馨,主编.殖民主义史:非洲卷[M].北京:北京大学出版社, 2000:3.

[54]冯峰,陈安琪.美国对外传播的三个战略目标[J].对外传播,2014(9):59-61.

[55]张丽娟,朱培香.美国对非洲援助的政策与效应评价[J].世界经济与政治,2008(1):51-58.

[56]赵宁.毁誉参半的中国对非援助[EB/OL].[2016-07-29].http: //www.21ccom.net/articles/world/zlwj/20150710126692_all.html.

[57]西方恶炒中国“走进非洲”[EB/OL].[2016-08-11].http://news.xinhuanet.com/herald/2006-03/13/content_4296799.htm.

[58]德媒:中国在欧洲推行“新殖民主义”[EB/OL].[2016-08-11].http: //intl.ce.cn/zgysj/200909/23/t20090923_20076445.shtml.

[59]希拉里:受援国应防止援助国觊觎资源[EB/OL].[2016-06-06]. http://roll.sohu.com/20111130/n327433036.shtml.

[60]Quoted from Deborah Brautigam.China in Africa:Seven Myths[EB/OL]. [2016-05-30].http://www.realininstituteoelcano.org/wps/portal/rielcano_e ng/Content?WCM_GLOBAL_CONTENT=/elcano/elcano_in/zonas_in/subsaharan+africa/ari23-2011.

[61]Remarks by President Obama to the People of Africa[EB/OL]. [2016-07-23].https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/ 07/28/remarks-president-obama-people-africa.

[62]龙刚.反思非洲殖民主义遗产[J].世界经济与政治,2013(9):71-80.

[63]Remarks by the President to the Ghanaian Parliament[EB/OL]. [2016-07-30].https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks -president-ghanaian-parliament.

[64]U.S.Strategy Toward Sub-Saharan Africa[EB/OL].[2016-8-22]. https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/africa_strategy_2. pdf.

[65]President Obama Engages with African Leaders on Final Day of the U. S.-Africa Leaders Summit[EB/OL].[2016-08-22].https://www. whitehouse.gov/blog/2014/08/06/president-obama-engages-africanleaders-final-day-us-africa-leaders-summit.

[66]U.S.Strategy Toward Sub-Saharan Africa[EB/OL]..[2016-08-22]. https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/africa_strategy_2.pdf.

[67]Remarks by the President at the Young African Leaders Initiative Presidential Summit[EB/OL].[2016-08-10].https://www.whitehouse. gov/the-press-office/2015/08/03/remarks-president-young-africanleaders-initiative-presidential-summit.

[68]Larry Hanauer and Lyle J.Morris.Chinese Engagement in Africa:Drivers, Reactions,andImplicationsforU.S.Policy[EB/OL].[2016-7-29].http://xueshu. baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28cbad7a14fb5e6d0c3f06e1a9b53fe469% 29&filter=sc_long_sign&sc_ks_para=q%3DChinese%20Engagement% 20in%20Africa%3ADrivers%2C%20Reactions%2C%20and% 20Implications%20for%20U.S.%20Policy&sc_us=4137456699922914437 &tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8.

[69]盘点温家宝访非:两次重要讲话、三个亮点[EB/OL].[2016-08-17]. http://intl.ce.cn/specials/zxxx/200606/26/t20060626_7506831.shtml.

[70]温家宝驳斥中国掠夺非洲资源论:援非不附加政治条件[EB/OL]. [2016-08-17].http://news.eastday.com/c/20091109/u1a4793359.html.

[71]外交部就“新殖民主义”指责、菲毒贩、中欧关系等答问[EB/OL]. [2016-08-20].http://gb.cri.cn/27824/2011/12/08/2225s3468405.htm.

[72]In Africa,Li Keqiang Refutes Charge of Chinese‘Neo-Colonialism’[EB/OL].[2016-07-29].http://thediplomat.com/2014/05/in-africa-likeqiang-refutes-charge-of-chinese-neo-colonialism/.

[73]习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心的演讲(全文)[EB/OL]. [2016-08-20].http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_ 674906/t1024949.shtml.

[74]Sunera Thobani.RETRACTED ARTICLE:Empire,Bare Life and the Constitution of Whiteness:Sovereignty in the Age of Terror[J]. Feminist Legal Studies,2012(1):1-11.

[75]Malini Johar Schueller.Postcolonial American Studies[J].American Literary History,2004(1):162-175.

(责任编辑:张群喜)

Discourse Game of China's and American“Aid in Africa”from the Perspective of Post-colonialism

YUE Shengsong

(International Relations Research Institute,China Foreign Affairs University,Beijing 100037,China)

In recent years,due to the improvement of China’s national power and influence,the US’s concern toward China is also increasing,which can be felt through its discourse construction of‘neocolonialism’to China’s‘aid in Africa’activities.In analyzing the‘neocolonialism’discourse,the post-colonialism theory has its natural advantage over classical western IR theories,for its major concern has been put on the inequality position between the East and the West.In this paper,the author intended to establish a post-colonialism theoretical framework with emphases on‘power,identity and resistance’,and adopt it in analyzing the discourse interactions between China and the United States toward the‘neocolonialism’discourse construction,revealing the disadvantages of China’s current discourse strategies and putting forward possible solutions with the hope of diminishing the negative impact brought by the discourse and improving China’s official language system and efficacy.

Post-colonialism;discourse colonialization;discourse analysis;Aid in Africa;China-US discourse interactions

D829.1

A

1674-9014(2017)01-0051-13

2016-09-27

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“外交学院2015年度学生科研创新基金项目”(ZY2015YA35)。

岳圣淞,男,辽宁抚顺人,外交学院国际关系研究所助教,博士研究生,研究方向为语言与国际政治、文化外交。