百年记忆:1849—1949年间上海美国侨民的体育生活

2017-01-21倪京帅

倪京帅

百年记忆:1849—1949年间上海美国侨民的体育生活

倪京帅

基于历史研究的范式,运用文献资料、逻辑分析等研究方法,从体育项目、体育场地设施、体育组织和体育竞赛4个方面梳理美国侨民在近代上海的体育活动。体育在上海首先是以一种生活方式出现的,大多数流行的体育项目主要是作为娱乐活动在租界出现的,他们的主要载体是体育竞赛;美国侨民参与建设的体育场地设施,促进了近代上海城市化和城市公共娱乐事业的发展;美国侨民参与建立体育俱乐部和体育协会类型的组织,表现了现代生活方式及生活质量。美国侨民在内的西方侨民带来的体育生活方式对近代中国体育起了重要的示范作用。

美侨;体育生活;体育竞赛

体育在上海首先是以一种生活方式出现的。上海开埠以后,包括美国侨民在内的西方侨民的到来带来了他们的生活方式,这种生活方式中就包含着体育生活。体育的概念、运动组织形式以及现代竞技体育运动的经营管理方式也因此而进入到上海,包括美国侨民在内的广大西方侨民的体育生活对塑造上海的城市个性起过很大的作用。

1 美国侨民参与的体育项目

上海开埠以后,伴随着西方侨民的到来,西方的生活方式逐渐被带到了上海。侨民的业余生活丰富,体现出西方侨民的精神面貌和审美情趣,其中赛马、赛船之类的竞技体育、戏剧表演、露天音乐等文化活动也一起涌入了租界,并自然地融入到租界的生活中,让国人看到了一种异样的文明形态。大多数西方流行的体育项目,开始在租界内出现并流行,然后为国人所认识。

1.1 19世纪早期美国侨民开展的体育活动

19世纪早期,在欧美流行的溜冰、打猎、三柱门球戏、划船等运动开始在上海开展起来,因为早期来沪的外国侨民数量不多,所以在众多文献记载中多以“西人”称之,而“西人”中又以英国侨民居多,早期数量不多的美国侨民居住在英租界。20世纪20年代之前,租界的英、美侨民的关系一直是美国侨民依附于英国侨民,或美融入英的状态,他们同文同种,颇易融合,难分彼此。因此,租界中组织参与的各种体育活动,美国侨民都是积极的参与者,运动成为美国侨民生活中不可或缺的内容。最初在美国侨民中最为隆重和声势浩大的是赛马与赛船之戏。

赛马是早期上海租界最为流行且影响最大的体育项目。从19世纪中叶开始,西方侨民在大马路(今南京东路)和静安寺路(今南京西路)边上兴建过3个跑马场,来满足人们娱乐表演和竞技比赛的需求。赛马活动具有很强的竞技性和商业性,赛马比赛紧张激烈,又能用赛马来博彩,受到上海各界民众的欢迎。赛马一年之内有四月和九月春秋两次赛事,每逢赛事,就是上海的盛大节日,赛马报道就成为《申报》主要的体育报道内容。《申报》1872年4月30日创刊号上就发表了一篇关于赛马的报道。

“西人于廿二至念四日,连日驰马角胜负。定于十二点钟驰三次,停一点钟,稍为休息再驰,至夜方散。当其驰马之际,西人则异样结束,务求精彩。或二三骑,或三四骑,连害而行,风驰电疾,石走沙飞,各向前驱,不为后殿。倘行次齐整,无有参差,则胜负均焉。若一骑稍有前后,则高下立判。胜者扬扬自得,负者退然气沮。而旁观则私相赌赛,以马之优细,判我之输赢。如甲谓马之赤色者胜,乙谓马之白色者胜。倘赤者稍前,则甲胜矣;白者稍前,则乙胜矣。其胜负以朱提数万计。中国之六博、蹋鞠、斗鸡、走狗诸戏,虽极喧闻,无此盛举也。”[1]

划船运动是在近代各国民间划船活动的基础上发展起来的。划船项目的划艇,前身是从印第安人的独木舟发展起来的,皮艇则是爱斯基摩人在进行游猎过程中用兽皮、鲸皮制作出来,而后在欧洲发展并成为今日流行的皮艇项目。划船是西方侨民最早在上海开展的一项体育运动。1849年,由侨民自发组成的首次划船比赛在外滩黄浦江面上举行。1860年,侨民们在苏州河边乌镇路处建立了划船总会大楼,划船运动有了正式的体育组织和体育竞赛。至此,划船作为重要的户外活动开始在上海“西人”中盛行,每年春秋之交,西方侨民经常选择上海及其附近空阔水面,举行比赛,称之为“赛船会”。据记载,1866年,美国人在苏州河划船比赛中夺得冠军,这是在赛船比赛中出现的最早的有关美国的记录。赛船虽然是西方侨民的娱乐项目,但由于与我国的龙舟等传统体育项目相似,引起了中国民众的极大兴趣。每次比赛,观赛者众多,每年的赛船比赛也成为了上海的一大盛会。《申报》1872年10月29日的《赛船事》记载了当时赛船时的盛况。

“昨西人赛舟之举,中西观者如堵拥挤异常,与观门驰马时仿佛然。亦不得谓之非大观,也有美国兵船上之乐手吹笙击鼓,前隅后于,以为一时豪与之助云,今日复赛在一点半钟时为始。”[2]

1.2 19世纪末诸多休闲类体育项目的引入

1863年美租界和英租界合并为公共租界后,室内保龄球、跑马、赛跑、网球、国际象棋等休闲体育项目开始在公共租界内出现,并被国人所认识,最初这些体育项目主要是作为娱乐活动出现的。公共租界形成后,伴随着来沪侨民数量的不断增长,美国侨民成为各种休闲体育项目的积极参与者,美军舰上的乐手则成为中国最早意义上的“拉拉队”。

“今明两日下午,西人皆聚于跑马场,以赛足力飞行绝迹,疾无伦后者纵而进逐前者,逞其奔驰且将以为夺标之举,焉闻赛跑之人甚多,并有兵船乐手吹笙击鼓以助,夫悦耳快心,与众同乐之意,然其赌赛驰逐则后再跑马场之中间,纵场外观看不免相隔稍远,未能就近而视之以细审其精神态度也。”[3]

比赛时,美国兵舰上的乐手在场吹笙击鼓以助兴,获胜者可得到数目不等的奖金,其中一部分是上海华人钱庄赞助的。1873年5月19日,《申报》以“跑人”为题进行了报道。在本次比赛中西人在跑马场上举行了跑、跳、掷球等共25项比赛。

“今日西人在跑马场赛力,由三点钟起至日落为止,所赛则跑、跳、掷球不等,共有二十五事,每事胜者以银钱等物为赠物,之中有一件系本地钱庄所助者,盖以伸彼此友谊之意,也闻美国兵船上之乐工,亦将在场上大典鼓乐以供众乐焉。”[4]

从以上《申报》有关的报道可以发现当时田径比赛时的特点。首先,当时中国人称这类田径比赛称为“赛足”、“赛力”、“跑人”等。其次,缺乏相关运动器械的知识,以“大木架”“大铁球”“小铁杆”等命名。最后,认为运动的目的是“练脚劲”“练手劲”“练眼光”等。另外,我们发现,在这些比赛进行时,经常由美国兵船乐手在场上大典鼓乐以供众乐,进行现场加油助威,成为中国体育赛场上最早的“拉拉队”,美国兵船上吹笙者、击鼓者拉拉队,体现了当时田径比赛时良好的赛场氛围。

2 美国侨民参与建设的体育场地设施

为了便于侨民业余活动的开展,西方侨民在开埠之初就着手建设运动场地。因此,上海租界外侨体育活动的条件非常优越,1882年租界的《字林星期周刊》曾经载文称赞了上海租界的体育场地,称“爱好体育的西侨青年在上海可选择的户外活动要比在伦敦或英国其他城市多得多,他可在保养得完美的草坪打网球;在超等板球场打板球;在离办公室5分钟路程的划船总会去划船;他们也可有自己的马。”[5]在上海租界的体育场地设施建设中,美国侨民可以说是先行者,在其中扮演着非常重要的角色,他们既有投资建设了上海最早的棒球场和游泳池,以及具备体育休闲娱乐功能的会所和俱乐部,也参与了早期上海公共体育场所的建设,促进了近代上海城市化和城市公共娱乐事业的发展。

2.1 美国侨民参与建设的运动场

公共体育场是发展体育事业的物质基础,也是居民从事体育活动的场所。近代中国公共体育场大都经历了由校场演变的历史轨迹。在这其中包括美国侨民在内的西方侨民投资建设的运动场,推动了上海竞技体育和大众体育的发展。

1860年4位外侨——恩都本士(R.C.Autrobus)、摩尔(J.Whiall)、希尔德(A.Heard)、邓脱(H.Dent),集股所得资金购下第二跑马场(位于浙江路两侧,西藏中路之东,湖北路北海路之北,芝罘路以南)跑道中的34.5亩地空地,并召集侨民会议,转让产业权,将该地辟为公共体育场。此处公共体育场虽然只存在了一年,但它可以说是上海最早的公共体育场,而且是由美侨恩都本士直接投资参与建设的。

自1852年美国侨民在上海虹口取得租地权后,大多数美国侨民在虹口租地、造房,虹口地方实际成为美国侨民的主要聚集区,虹口公园成为美侨集中参与运动的地方。1905年,上海运动事业基金和工部局在虹口靶场的西边,按道格拉斯体育公园模式建造体育公园,取名虹口娱乐场,是上海最早的综合性体育场。园内设有高尔夫球场1片,草地网球场、硬地网球场数十片,足球场3片,草地滚球场5片,其他还有曲棍球场、棒球场、田径场等[6]。从1933年到1935年工部局的统计数字来看,这里是租界的主要体育场地。虹口地界是原来虹口公园也是公共租界最繁忙的综合性体育场,由于虹口公园的体育设施,在当时也属相当完善,所以1915年的第二届远东运动会和1921年的第五届远东运动会均在此场举行,租界地区的各类重大运动会也经常在此场举行。

2.2 美国侨民参与建设的专职体育场

2.2.1 美租界里的靶子场和靶子路

1896年新建的万国商团靶场在原来的美租界,就是今天的鲁迅公园和虹口足球场。这个地方当时也不在租界里,工部局买下这一大片土地作为靶场,从北四川路往北延伸,修了一条通往靶场的马路“新靶子路”——这就是现在武进路北的那一段四川北路。实际上这块土地实在是太大,靠近路口的地方被改为了外国人野游的公园,号为“虹口公园”,公园的北面则建起了运动场、游泳池等体育设施。真正做靶场的只是它的东北片,为了挡子弹,在靶场上堆起了一座土山,上海人至今仍然叫它“靶子山”,是今天鲁迅公园里的制高点。

2.2.2 中华棒球场的来历

1921年,第五届远东运动会结束以后,上海法租界天文台路(今合肥路)的南端,有一片占地一百多亩的方形大空地,产权属于美国洛克菲勒基金会所有。美国侨民F.皮尔斯租下了这片空地的部分面积,在东面建造了一个棒球场,称为先锋棒球场(Pioneer Field),西面造了一所简陋的木板篮球房。而后协进会向皮尔斯取得棒球场的使用权后,正式命名为中华棒球场,从此这里就成为了上海棒球运动的基地。篮球房同时改名为中华篮球房,并将场、房之间的空地上辟为田径场和足球场。在当时可算是具有相当规模的体育场了,上海的各项重要体育赛事都在这里举行,后来,西联会的部分足球比赛也借用该场举行,1927年第八届远东运动会在上海举办时,也是在中华棒球场举行的[7]。

2.2.3 专职回力球的中央运动场

1929年,美国人蒲甘、海格,中国人陆锡侯等集资20万两白银,在亚尔培路、霞飞路口(今陕西南路、淮海中路)建成回力球场。次年2月建成,称中央运动场。场馆举办回力球比赛,观众可买彩票博彩,也进行拳击比赛。1937年上海沦陷后,改为“中华运动场”。抗日战争胜利后,上海市政府接收,改为篮排球比赛用体育馆,名“上海市立体育馆”,为上海篮球比赛主要场地。1949年5月上海市人民政府接管,名“上海市体育馆”。1975年,改称“卢湾体育馆”。看台座位3 166个,比赛场面积542m2。1983年承办了第五届全国运动会举重比赛。1993年,迁肇嘉浜路128号建新馆,原址改建为商城。

2.3 美侨发起建设的游泳池

1892年春,美国侨民却利·麦尼(Charles Mayne)在上海外侨社会中发起建筑一所游泳池的计划,办法是组织一个游泳总会。集合参加者的入会费以提供建池的资金,而此池只供参加者之用。该游泳池长100英尺(约30.48m),宽32英尺(约9.75m),深度为3.6~6英尺(约1.10~1.83m)。容水9 500加仑(约35.96 m3),水由上海自来水公司供给。跳板3副,附建更衣室、淋浴室、酒吧间、热水浴室、便所。同年开放,为上海第一个游泳池,解放后更名“人民公园游泳池”[8]。

游泳总会游泳池的建立,吸引了人们对游泳的兴趣,促进了租界游泳运动的发展,也引发了租界游泳池修建的热潮。1905年划船总会游泳池成立,游泳池长33 m、宽9.8 m、深1.83 m,为室内池,专供划船总会会员使用。由于项目总会游泳池都是由会员集资建设的,只对会员开放,不能满足社会需要,因此建立一个公共游泳池成为社会迫切需求。1905年上海运动事业基金董事会代理干事庇亚士(E.C.Pearce)致函工部局代理总办李唯逊(W.E. Loveson),提出建造公共游泳池的建议,工部局批准了提议,接受了3 000两的赠款在北四川路创建公共游泳池(Public Swimming Bath),这项工程由工程处设计建筑。1907年公共游泳池开放,该池池长100英尺(约30.48m)、宽33英尺(约10.06m)、深3.6~6英尺(约1.10~1.83m),设有跳板、高跳板、淋浴室、侍役室等辅助设备,这是上海第一所公用的游泳池,但在初期并不允许国人入内游泳。1931年工部局因为该池设备不符合现代卫生法则,从而停止开放。从以上可以看到,不管是上海第一所游泳池,还是第一所公共游泳池,都是由美侨直接参与建设,建设的出发点都是因为缺乏游泳池,无法满足公众需求,建设过程是一种自觉而又有规划的城市建设行为。

2.4 美侨建立的休闲会所

西侨青年会大楼——体育大厦。1920年前后,美国侨民和欧洲侨民在上海已达1.8万人。为了西方侨民有个休闲和社交的场所,1928年美国人菲奇和洛克菲勒等筹款60万两银子,在静安寺路规划建造了一座现代化娱乐和体育为一体的联谊大厦——西侨青年会大厦。该建筑占地1 933.49 m2,建筑面积为11 396.6 m2。美商哈沙德洋行承担设计,该洋行建筑师安铎生为该工程项目设计负责人。工程始建于1928年,竣工于1932年。大楼前幢9层,后幢11层,钢筋混凝土结构。底层设滚球房和室内游泳池;二层设健身房、弹子房、棋牌室和交谊大厅;三层为餐厅。西侨青年会建成后,成为西侨青年们的社会活动中心。体育比赛是青年社交活动的主要内容之一,这里经常举办中西青年运动员比赛[9]。建国以后,体育大厦成为了上海市体育俱乐部和原上海市体委的机关用房,其发挥的作用一直在延续。

3 美侨参与建立的体育组织

在现代社会中,体育的组织形式是公众生活的一个重要组成部分,同时也是现代生活方式及生活质量的表现形式。包括美侨在内的西方侨民,在开展体育活动和竞赛方面,体现了很强的自治精神。他们按照自己的爱好自由结合,结合成一些从事不同项目体育活动的俱乐部和体育协会类型的组织,积极参与成立了运动事业基金会,各种项目总会诸如板球总会、棒球总会、划船总会、足球总会、草地滚球总会、游泳总会等,其中以美国总会最为知名。

3.1 上海运动事业基金

上海运动事业基金会(Shanghai Recreation Fund Trustee)。最初是侨民为修建、管理公共运动场而设。1860年包括美侨恩都本士(R.C.Autrobus)的4位外侨,其余3位为摩尔(J.Whiall)、希尔德(A.Heard)、邓脱(H.Dent),集股所得资金购下第二处跑马场中的这近40亩空地,并召集侨民会议,转让产业权,将该地辟为公共体育场,选举董事会加以管理。1862年又乘地价高涨之机会卖出运动场,得银49 425两,建立了上海运动事业基金(Shanghai Recreation Fund)和基金会。基金会的领导机构为董事会,董事均为兼职,最初由西方侨民公举4人或5人组成,聘干事一人按董事会命令执行会务。1870年董事会总董由工部局派员兼任,1894年以后工部局代管全部基金。工部局是公共租界的最高管理机构。工部局作为行政机构,负责日常的事务,决策的权力由董事会掌控,董事会是最高的权力机构。董事会原来全是西方人,其中主要是英国人,并辅以少数美国人。从1854年7月17日第一届董事会产生到1943年临时董事会结束,一共有90届。根据1873年《字林西报·行名簿》以及《会议录》等资料的记载,1873年届的董事会9人中,有6个英国人,2个美国人,1个德国人,可以窥见美国侨民在工部局董事会成员组成中的地位。

基金会成立后,首先在新赛马场内购建新的更大的公共运动场,然后出借给各个运动总会。此后,基金会广泛参与资助外侨社会的公共娱乐和文化事业的建设。基金会曾倡导并资助了外滩公园、虹口公园、公共游泳池等的创设,并向上海总会、板球总会、棒球总会、划船总会、上海图书馆、上海博物馆等体育、文化机构提供资金帮助。上海运动事业基金会的建立及其活跃的工作,使外侨社会得以有效地集中和使用资金于公共娱乐设施,对推进在沪外侨的公共娱乐文化事业的发展产生了深远的影响[10]。

3.2 美国绅士们的社交天堂——美国总会

作为开展文娱与社交活动的场所,各国先后在租界成立了侨民俱乐部。俱乐部的资金来源,有的是工部局拨款,有的是洋行老板集资,也有的是商人经营。这些俱乐部大多设施相似,皆有舞厅、餐厅、台球房、网球场、小剧场、浴室等,其中以美国总会最具有代表性。1917年成立的美国总会(Shanghai American Club),又称花旗总会,最初源于一家桥牌俱乐部“满贯俱乐部”(slam club)。1917年7月4日,上海美侨在庆祝美国国庆141周年时,暂借原南京路33号(今南京东路河南中路西)的殖民银行分行楼上成立了“美国人俱乐部”,人们习称美国总会或美国花旗总会。

从美国总会的产生与构造来看,它具有一个固定的场所,有着一个入会的规则。美侨和其他人经常在总会内“交通知识、讨论营业、兜揽买卖,停驻旅客”,其内部设立的一系列娱乐设施,如弹子房、棋牌室、舞厅等,可以进行一些体育活动,满足社交与娱乐的需求。

4 美国侨民举办或参与的体育赛事

4.1 美侨与板球俱乐部进行棒球比赛

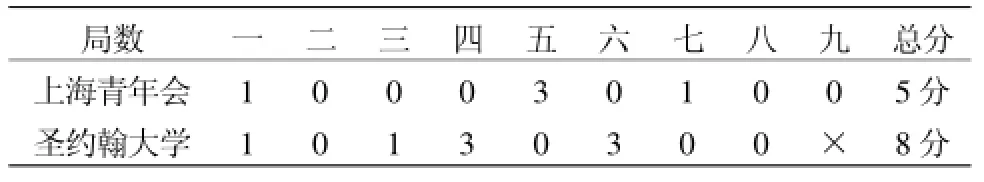

据《字林星期周刊》记载,1876年10月2日上海就举行了正式的棒球比赛,这是由美国侨民队对板球俱乐部队的一场比赛。1877年上海外侨就成立了棒球俱乐部,每年夏季在跑马场举行比赛,参加者主要是美国侨民以及美国海军和一些美资大公司的球队(麦令斯队)。美侨参与的棒球比赛,直接促进华人棒球运动的开展,光绪三十一年(1905年)6月2日在基督教青年会球场举行了华人的棒球赛,由青年会和圣约翰大学对阵,这是上海棒球有史以来的第一场比赛,圣约翰大学大胜[11]。当时比赛的比分如下:

表1 上海青年会和圣约翰大学比赛比分Table I Match Socre between Shanghai Youth Association and St.John's University

此后,棒球和女子垒球在学校中开展起来,受到学生的喜欢。特别是在上海高校中开展的轰轰烈烈。至民国三年(1914年)华东大学体育联合会成立时,棒球已经成为了各大学重要的比赛项目。到民国十四年(1925年)华东大学体育联合会结束,共进行了6届棒球赛。圣约翰大学获得1916年、1918年和1924年冠军,交大得1922年和1923年冠军,沪江得1920年冠军。在上海进行的第二、五、八届远东运动会也都进行了棒球比赛。20世纪30年代以后,女子垒球运动也在上海开展。上海东南女子体育专科学校,是女子垒球运动的摇篮。此后,垒球在上海爱国女校体育科和上海女青年会体育师范中陆续开展起来。民国8年,圣约翰大学附中在体育课中开始垒球课,在室内进行。中西女中、工部局女中也相继开展了垒球活动。

4.2 “欧阳杯”与中美美式足球锦标赛

20世纪20年代,盐城淮美学校和上海美童公学相继成立了美式足球队,并定约每年冬季进行比赛,拉开了橄榄球比赛的序幕。根据张觉非在《上海体育史话》“美国式足球传入上海及其他”一文中的记载,1925年当时有部分留美学生,自行组成上海队(申报称中华队)。经过一月余的训练,就约美童公学比赛,结果以0:14大败。过了一周后,再比赛,虽然仍旧输了,但差距缩短了,比分为6:12。《申报》评论说:“以久经百胜之美校队,与练习一月方行成队之中华队相较,所差亦不相上下,故一般观者,咸为该队前途庆贺云。”[12]

又过了一周,淮美队来沪和美童、上海队比赛,结果上海获得锦标。特别是11月28日,淮美队与中华队首次交锋,中华队竟以54:0之大比分获胜,全场观众震惊了,这标志着中华队水平提高迅猛进入了一个新的阶段。

中华队水平的迅速提高,在美式足球界产生了巨大的影响,特别是让来自美式足球故乡的在美国人坐不住了。根据施礼康在1987年第17期《上海体育史话》“二十年代上海的橄榄球运动”一文中的记载,驻沪美国各兵舰挑选人员组成了“美海军联队”,上海各界的在华美侨亦组成“明星联队”,队员多系三大巨头之称的哈佛、耶鲁、柏林斯顿3所大学的代表,技术相当精美。1925年两队约定12月19日中华棒球场进行锦标赛,以争霸权,并申请上海各国领事前往观战,特设普通券,售小洋二角,比赛之日,阴雨朔风不息,但前往观者仍拥挤,华人前往观者亦不少。海军队体格强壮,肉搏而进,明星队则身段灵活,进退迅捷,技艺娴熟,结果以17:3,明星队得胜。这是一次罕见的上海外国人美式足球比赛,开创了上海20世纪20年代的上海橄榄球运动国际比赛的序幕。

从1928年开始,此项比赛的赛制日趋完善,正式确立美国式足球中美定期比赛,并由欧阳鸿赠银杯1只,以鼓励优胜队,同时规定先胜或连胜两年者,即得永有纪念品,该项比赛,每年采用三赛两胜制,以定胜负。“中美两国,年有美国式足球锦标比赛,由欧阳鸿钧赠银杯1只,以示鼓励,而资提倡,先胜或连胜两年者,即得永有纪念品,该项比赛,每年采三赛二胜制,以定胜负,过去成绩,中美各胜一年,锦标推属,有待于本届也。”[13]20世纪20年代的中华、美公、淮美3支美式足球队在上海的竞相角逐,促进了我国早期的橄榄球运动的发展,在中国体育史上占有一席之地。

4.3 20世纪30年代3次沪美篮球友谊赛

根据著名篮球运动员李震中在《上海体育史话》中的口述,在上海参加篮球赛的一些美国人的篮球队,除了美侨外,都是驻扎在租界地区的美国士兵组成的球队,也有来自上海休假的美国军舰球队和美国空军球队。正式来访的美国国内的强队或大学生队仅有3次。

第一次是1936年11月初,来自美国西岸明星队,这是一只美国职业球员组成的篮球队,本来应日本篮协的邀请,到日本各地去比赛,他们途经上海停留时,上海外文报《大陆报》和他们联系,邀他们在上海进行一场表演赛,比赛地点在中国篮球房。迎战的上海队是中西混合队(由西青海贼队麦令斯队和几名中国球员组成)队员有西青海贼队的卡逊、史规亚、莱茵、皮尔逊、麦令斯队中锋洛克,暨大王南珍,沪江冯念华(以上两人为参加第十一届奥运会的中国篮球队员),南京的尹鸿祥和李震中。比赛结束后,美国西岸明星队胜上海中西混合队12分。这次的比赛给上海篮球带来了新的打法,特别是中区策应。策应者上体前倾,以臂部扩大占位面积,经常接到外围传来的反弹传球。当两侧同伴摆脱防守空切篮下时,他便及时将球传给切入者,以使之获得投篮机会。如两侧同伴无法空切时,他利用假动作传球,然后跨前一步半转体勾手投篮,命中率相当高。另一配合是,外围传中后,向策应者身旁空切接球投篮。这一战术配合的打法,在当时的中国篮球进攻战术中尚未出现。

第二次是1935年10月左右,美国好莱坞20世纪福克斯明星队,应日本篮协邀请赴日比赛,他们乘轮船途径上海时,上海西侨青年会体育部商请该队在沪表演。该队队员有数名是美国职业队员,当时上海临时组成中华队应战,队员有孙惠培、冯念华、孔广益、陈学崇、蔡演雄、任相成、陈祥龙、周达云和李震中。比赛地点在西侨青年会篮球房,由于西青篮球场地小,我方没能发挥最佳球技,大有英雄无用武之地之叹。结果福克斯队队员获得较大比分的胜利。

第三次是1941年1月左右,美国华盛顿大学男篮访日途径上海,西青体育部请该队与上海中华队进行一场比赛。中华队队员有任相成、孔广益、瞿锡麟、包松园、陈学崇、王鸿斌、陈祥龙、冯念华、李祖德和李震中等人。华盛顿大学的中锋约有2m左右,他固定站在罚球区附近进行策应,接球后经常个人攻篮得分,前锋突破能力较强,后卫也经常运球上篮,篮板球均为该队所获,比赛结束,中华队败下阵来[14]。

5 小结

体育是由社会所建构的,每一时期的体育都与当时的政治、经济和社会结构联系在一起。美国侨民在上海的生活方式,使近代体育以休闲娱乐的方式呈现在国人面前,并以竞赛为主要载体传播和渗透到国人中。美国侨民所进行的体育活动,在发展过程中,并不仅仅是一种单纯的理念和精神,而是与娱乐方式、人际关系、城市建设、商业发展等密不可分,呈现出一种复杂的状态。体育组织成为美侨社交、商业周旋的重要基地,组织向国人展现了一种有序的管理方式;美侨参与租界体育场所的建设,是西方物质文明的一种示范,为近代中国都市的城市建设奠定了基础。美国侨民的体育生活作为一种文化符号,反映了美国的性格特征、生活方式、行为方式以及思想观念,同时在一定程度上塑造了近代上海的海派文化城市的个性。

[1]佚名.驰马角胜[N].申报,1872-04-30:1.

[2]佚名.记赛船事[N].申报,1872-10-29:2.

[3]佚名.赛足力[N].申报,1872-11-22:2.

[4]佚名.跑人[N].申报,1873-05-19:2.

[5]佚名.公共租界工部局回函询询[N].字林星期周刊,1882-04-02:A2.

[6]上海体育志编撰委员会.上海体育志[M].上海:上海社会科学院出版社,1996:146.

[7]马友于.上海中华棒球场的来龙去脉[J].上海体育史话,1982 (1):21.

[8]郎净.近代体育在上海[M].上海:上海社会科学院出版社,2006: 35-36.

[9]熊月之,徐涛,张生.上海的美国文化地图[M].上海:上海锦绣文章出版社,2010:15.

[10]熊月之.上海通史·晚清文化[M].上海:上海人民出版社,1999: 551.

[11]黎宝骏.圣约翰大学体育史略[J].上海体育史话,1984(4):11.

[12]佚名.今日中美决赛足球锦标[N].申报,1926-11-25:A 2.

[13]佚名.美国式足球中美定期比赛[N].申报,1928-11-07:A 2.

[14]李震中.解放前来沪访问的几只美国篮球队[J]上海体育史话, 1982,(3):31.

(责任编辑:杨圣韬)

Memory for One Century:Sports Life of the American Nationals in Shanghai in 1849-1949

NI Jingshuai

(PE Department,Shanghai University of International Business and Economics,Shanghai 201620,China)

Based on historical research,the paper uses the methods of literature study and logic analysis to study the sports activities of the American nationals in modern Shanghai from the aspects of sports items, sports facilities,sports organizations and sports contest.Sports in Shanghai first appeared as away of life.Most of the popular sports were regarded as recreational activities in the concessions.The main carriers then were sports competitions.The sports facilities built with the help of the overseas Americans promoted theurbanization of Shanghai and the development of the city's urban public entertainment in modern times.The sports clubs and sports associations established with the participation of the US nationals represented the modern way and quality of life.The sports life brought about by the Western nationals,including the overseas Americans, played an important exemplary role in the sports development of modern China.

American national;sports life;sport competition

G80-05

A

1006-1207(2016)03-0023-05

2016-04-18

倪京帅,男,讲师,博士。主要研究方向:体育传播。E-mail:nijingshuai@163.com。

上海对外经贸大学体育部,上海201620。