话说“福船”

2017-01-12中国船史研究会杨育锥

中国船史研究会 杨育锥

话说“福船”

中国船史研究会 杨育锥

福船是中国古代四大航海船型之一,名扬遐迩。该文介绍了福船种类、航海特性、建造工艺,以及与海上丝绸之路的关系。

福船种类 船型考证 建造工艺

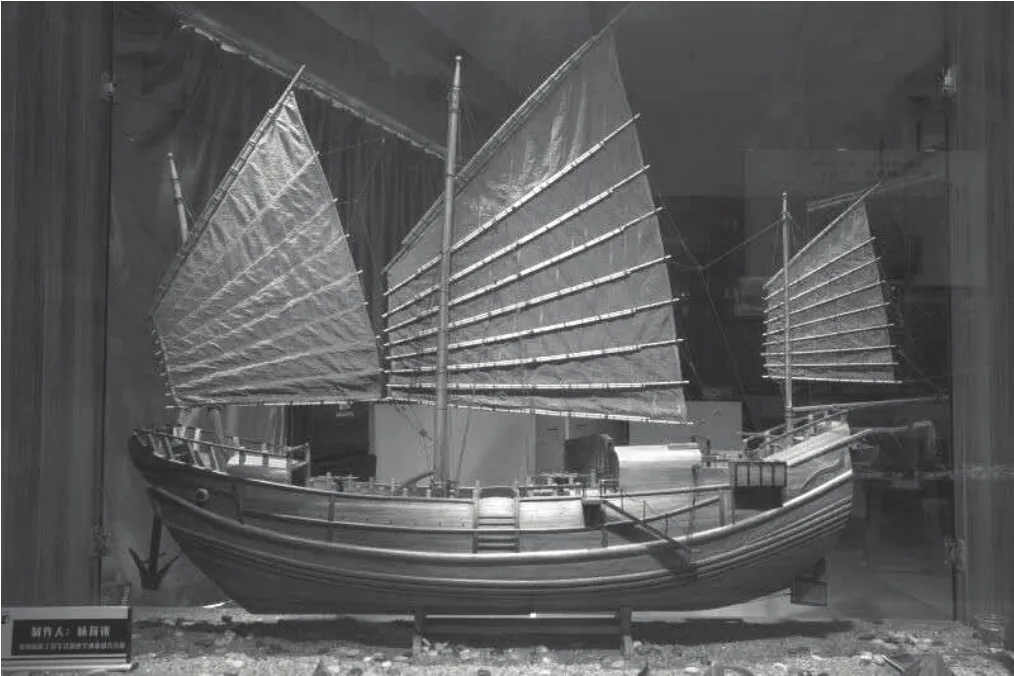

1 闽江运杉船

“福船”是中国四大名船中最优秀的船型。以福建省湄洲湾为界,往北统称福州船,往南称为泉州船。两种船系的船在结构和风格上既有相同的地方,也有很多不同之处,如图1~图6所示。船史学者将二者统称福船。福船是古代海上丝绸之路上令人瞩目的运载工具,从象征意义上而言,福船也是海丝之路的桥梁。

图1 福州闽江航行的大型运木船

图2 福州运杉船,除舱内载货,两舷也兜载木材

图3 福州运杉船船模(杨育锥制)

图4 福州运杉船“花屁股”型船模(杨育锥制)

图5 厦门驳仔船船模(杨育锥制)

图6 厦门钓艚船模(杨育锥)

2 海上丝绸之路福船

宋元时期,泉州刺桐港是东方大港,已被联合国定为海上丝绸之路起点。

当时的泉州,中外商贾云集、帆樯林立,中外舟船川流不息往返泉州与世界各地。促进早期国际大航海时代的到来。也为中国的航海和造船业发展奠定了坚实的基础。

千百年来,航行在海上丝路的船只,因台风狂浪等自然天灾,又或海盗、禁海等人为因素,并非每条船都能顺利到达目的地。有的偏离航向停靠他乡为异客,有的沉入大海生死两茫茫。

从出土的“泉州宋代海船”、以及“南海1号”宋代海船、南韩新安郡中国元代海船等沉船,通过水下考古和断代发现,这些沉船大部分是泉州及闽南地区建造的“福船”。为什么考古发现中,除了“福船”外,很少见到其它中外沉船呢?应这样理解比较合理,因为中世纪航行在海上丝路的船大部分是“福船”,所以“福船”不幸沉没的概率比其它船高,打捞中鲜见其它船型,也就不足为奇了。

不少沉船出土时,有大量瓷器、铜钱、铁器、香料、珍贵木材等。除了这些文物外,还伴随着沉船残体一同出水。其实这些沉船残体和文物一样重要,人们应该多重视。航船沉没时,已经把自身永久地定位在那个特定的历史时期,并真实地展示船的结构和造船工艺。只要残体保留相对完整,留给人们研究“福船”的空间相对更大。在新安沉船中发现船体外板为单层板鱼鳞搭接法工艺。宋元时期,这种造船工艺是当时世界上最先进的工艺。还有泉州湾“宋代沉船”,更是三层外板鱼鳞搭接法,建造难度更高更复杂。新安沉船上看到木质舌型榫头,将外板钉连到隔舱壁的枝术,宋元时期,泉州一带就用这种先进枝术建造“福船”。

图7 元代南韩新安沉船(福船)

图8 泉州宋代福船

3 泉州建造福船

宋元时期泉州海运繁荣,世界各地往返泉州的海船大部份是福船。远洋归来的“福船”需要维修保养,加上航线延申,贸易量增大,品种增多,航行的海域、水文、气候变化,使得造船工匠不断改进船型,建造更大船只来适应贸易需求。这期间就必须拥有人员众多的造船队伍来为远洋航行的船队保驾护航。

人们只知道福船建造在泉州,而具体的建造地方和技术工匠又在哪里?地方志都很少涉及,特别是福船的建造者。

造船业在三百六十行中属重体力行业。这些工匠们生活在社会底层。绝大部分人从小学艺,没有文化,很少受到上层社会的关注,而这期间海外商贸活动以民间的形式进行,人们更关注的是财源广进,货达三江了。只有船东和货主们才会关注这群造船工匠。其实这支庞大的造船大军一直都存在着,他们生活在我们周围。

首先应从泉州惠安说起。惠安与泉州毗邻,泉州湾把两地分开。惠安地少人多,人们生活在靠海一边狭长地域,粮食不能自足。主产地瓜、花生和大麦小麦,靠山吃山,靠海吃海,是当地人生活写照。老人们常说:赐子千金,不如教子一艺。金山银山也会坐食山空。所以在惠安,男子从小都会学一门手艺,长大后才能成家立业,养家糊口。在惠安境内,男人主要从事建筑业,开山打石,石雕、木雕、造船业。海边港湾以打鱼为生。解放后,从长城脚下,到雪域西藏,都能看到惠安工匠的身影。现惠安已被联合国定为世界石雕之乡。

泉州惠安有一个全国独一无二的现象,值得人们关注。其一,大部分惠安男人都有一门以上手艺,长年出外打工,田地的耕作、家中一切操劳全部由女人承担,年复一年;其二,从惠安东部的峰尾、大乍、小乍、崇武、浮山、杨宅、井下、东垵到泉州湾靠惠安一侧的西方乡、白奇(阿拉伯裔聚集地,九乡全姓郭,回族)等村庄,人们祖祖辈辈靠造船为生,一村一工种,有造船体“大木”的村庄,如西方乡,有专门从事艌工的村庄,如杨宅村、井下村,有专门打铁、打船钉和工具的田边村。

众多村庄的造船工匠形成了一支庞大的造船队伍,造船的技术和工艺就在各个村中父带子,师傅带徒弟这样传承着,一代接一代。这就不难解释,宋元时期的“福船”造船师傅是哪里人,他们就在惠安和泉州周边的村落里。而惠安从事造船的村庄是一村接一村。如图9、图10所示的劳动场景。

图9 惠安女在造船工地劳动场景

图10 惠安女劳动场景

民间造船和官方造船不同,人们因地制宜在海边的沙滩上,有的架起简单的船寮,没有大厂房,就可以开工建造船只。而这支庞大的造船队伍结构应是松散型的, 即存在业内竟争也同样有相互合作的过程,其交点取决于船东,为了生存,只有按船主的要求造出质量更好的船,树立好的口碑,才是生存之道。久而久之形成一种规则,使得宋代泉州地区建造的“福船”,成为丝路上最优秀的远洋海船,惠安造船工匠功不可没。

随着时代变迁,泉州港慢慢衰落,漳州月港兴起,到后来厦门港兴起。这期间,商贸中的海船随着港口的兴衰而改变停靠地。而造船队伍同样随着商队的迁移而离开家乡到漳州,厦门等闽南地区谋生,他们把建造福船的技术播种在所到之处,使泉州为中心的福船船型和造船技术在闽南沿海地区得到推广,造就了“福船”的辉煌。

人往高处走,水往低处流,只要有需求,造船师傅们就会走出家门,用双脚丈量着大地,到达沿海各地,为远洋的船只服务,都为生计。他们长年在外打工,只有每年的中元节(农历七月十五)和春节回家过节,与妻儿老小相聚,他们就象现在的农民工一样。可以说古代惠安造船工匠就是专门造船的农民工。

留守在家的惠安女人,上要孝敬公婆、下要抚养儿女,一日三餐。地里的农作物,春夏秋冬全靠她们。她们吃苦耐劳撑起了家的半边天,而无怨无悔。上世纪五十年代末,惠安响应国家号召兴修水库,在乌潭水库工地上的工人,清一色都是惠安妇女,她们干了本该男人干的活。当时我姑姑也参加,她把摇篮都带到工地上。人们常见到的惠安女独特的服饰,头戴斗笠,包花色头巾,短上衣,露肚脐、腰间别着银腰带,是一道吸人眼球靓丽的场景。而惠安县的女人老少都包五颜六色的花头巾,名曰“番巾”,到现在上了年纪的女人还依旧不改这习俗。番外国也,“番巾”当然是泊来品,国外的头巾。为什么呢?这要从闽南人下南洋说起。

明清时代禁海,片板不得下海的禁令,让靠山吃山、靠海吃海的福建人,特别是闽南人生活在水深火热之中,民不聊生。为了谋生,人们纷纷下南洋,就像山东人闯关东一样。处在闽南沿海的惠安人也不例外。

闽南人走到哪里,那种吃苦耐劳、爱拼才会赢的精神就传到哪里。几百年的岁月里,闽南人融入当地社会,把文化、宗教、语言、民俗都留在那里。为什么东南亚各国有那么多人讲闽南语就是这原因。

长年在外打拼的闽南人,虽身在海外,却心系家乡。他们通过丝路上的福船,把家书和银两汇兑寄回老家的亲人。也把南洋一带的花色头巾随物品一同寄回。实用又漂亮的头巾深受惠安女人的喜爱,因是国外的饰品,所以被惠安女称之为“番巾”,而成为习俗。南洋的印尼、马来西亚是伊斯兰国家,信奉伊斯兰教妇女出门须戴头巾。因中国人的到来,虽不加入伊斯兰教,却把戴头巾的伊斯兰妇女习俗传回老家,这就是文化交流的魅力。

在惠安老家的杨宅村村头,立了一个庙,是厦门青礁宫分庙,供奉着“大道公”吴本真人,香火不断。神主两旁有二条王船。只有造船的村落在供奉各自神主两旁才有王船陪驾。在惠安,这种现象很普遍。

图11 惠安东园沿海青山营

图12 青山宫庙主边的王船

古人云:海舟以福船为上。当下,人们一直在研究福船和福船建造技艺,研究海上丝绸之路上的福船,从宋元时期泉州刺桐港的繁荣,到惠安沿海一村接一村的造船村落,再到惠安县特有的民俗中可以看到,中世纪世界上最优秀的远洋海船—“福船”就是这些平凡的泉州惠安人和闽南人建造的。千百年来,这些造船工匠随着福船从历史长河中走来,又随着福船离我们远去,其实他们就在我们身边。特别是依旧健在的造船老师傅们,我们还要再听你们讲那过去的事情。请渐行渐远的福船放慢脚步,让当下的人们多看看福船那靓丽沧桑的身影。