基于表面肌电贡献率的上肢不同力量素质指标年龄、性别通用性研究

2017-01-04范洪彬孙有平

范洪彬,孙有平,季 浏

基于表面肌电贡献率的上肢不同力量素质指标年龄、性别通用性研究

范洪彬1,2,3,孙有平1,2,季 浏1,2

目的:利用表面肌电贡献率比较体质测试中修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上及90°俯卧撑3个力量素质上肢指标在不同年龄和性别因素上的通用性。方法:以6~14岁学生(共270人)为受试对象(每1岁为1个年龄水平,每个年龄水平男、女生各15人),以表面肌电aEMG为测试指标,测试每个学生全身14块肌肉在完成上述2或3个力量素质指标的肌电值,并标准化为表面肌电贡献率;对6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上所有肌肉的肌电贡献率分别进行关于年龄和性别的双因素方差分析;对12~14岁男生3个力量素质指标所有肌肉的肌电贡献率分别进行关于年龄的单因素方差分析;并分别进行指标间差异的比较。结果:6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑对于年龄、性别及其交互作用显著的肌肉分别为2、7、6块,年龄效应差异显著的年龄组成对数量男、女生共计110对,性别效应差异显著的肌肉数量为13块,年龄组为22个;6~14岁学生修正引体向上对于年龄、性别及其交互作用显著的肌肉分别为3、3、6块,年龄效应差异显著的年龄组成对数量男、女生共计116对,性别效应差异显著的肌肉数量为9块,年龄组为18个;12~14岁男生修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上及90°俯卧撑对于年龄效应差异显著的肌肉分别为0、2、2块,年龄组的成对数量分别为0、2、2。结论:6~14岁学生完成修正(屈膝)俯卧撑的年龄及性别通用性优于修正引体向上;12~14岁男生完成修正(屈膝)俯卧撑的年龄通用性优于90°俯卧撑与修正引体向上,后两者通用性相当。

表面肌电;肌肉贡献率;体质测试;力量素质指标

1 前言

力量素质在日常生活、锻炼及防治慢性疾病中的效用已被日益认可[58,60]。有前瞻性研究表明,发达的力量素质与诸多死亡率致因呈负相关[52,56],充足的上肢力量对于身体功能执行、日常生活及防止受伤和骨质疏松非常必要[48,55,57]。体育教育者采用力量素质测试分数记录学生的身体健康状况并估计其水平,可能为其成年带来益处[38,39]。同时,确定与上肢力量素质相关的最好的具体活动(指标),进而预测投掷成绩,能够为健康维护专家提供相关的临床诊断信息[51]。鉴于力量素质测试的重要性及实用性,测试开发人员不断致力于将上肢力量素质测试纳入体质测试体系中[41]。

目前,世界上许多国家(地区)都在开展针对本国(地区)的全体或部分国民的体质测试,力量素质为其一项重要的必测内容[47]。范洪彬等[7]所查阅的当前世界上7个国家(地区)的11个体质测试体系中共出现了12个上肢力量素质测试指标,显示该部位力量素质测试指标最为丰富。虽然在不同测试体系中的力量素质指标尚未达到完全统一,但引体向上、俯卧撑类别指标的出现概率较大(分别出现于上述11个测试体系中的5个和6个测试体系)。同时,在针对上肢指标的研究中,对引体向上、俯卧撑类型的指标较为认可。在上述两类指标的细化研究中,对修正引体向上、90°俯卧撑、修正(屈膝)俯卧撑的证据支持相对充分。而做好以上3项指标的优选尚需一定的研究工作。

针对力量素质指标的研究视角,以往多集中于解剖学、生理学、生物力学及现场测试,其研究结果不但相对局限于身体局部肌肉力量的间接定性或定量描述,而且难以实现在具体动作过程中对相关肌肉的实际工作状态或用力表现进行实时捕捉,而表面肌电技术的发展在一定程度上解决了这一问题[13,18,44]。完成针对某一身体部位力量素质的某一测试指标,必然要动用一定数量的主要和次要肌肉,考虑这些肌肉的贡献问题,可能为区分力量素质测试指标的优劣提供参考视角。表面肌电可以有效记录相关肌肉在完成某一力量素质指标时的肌电信号并反映肌肉力量变化状况,由此可计算出某一肌肉的贡献率。肌肉对某一活动的贡献率是指一块肌肉在完成某一动作时的平均肌电值与所有肌肉的平均肌电值总和的百分比值,称为贡献率(度),也可以称为肌肉做功百分比[40,42,43,50]。通过积分肌电进行计算可以取得同样的结果。它可以反映参与活动的肌肉在该动作中发挥作用的大小,以及肌肉用力的协调程度[1,26]。在体育学、工效学和康复医学领域,表面肌电相关研究已有一定的工作和成果;在肌肉贡献率方面,不少学者和科研人员也在进行着更为深入的探索。研究显示,使用肌肉表面肌电贡献率能够判别肌肉用力、做功程度的大小,区分完成某一动作过程中的肌肉贡献大小,对所测肌肉进行贡献等级划分及主次肌肉的确定,而且,其差异程度能够说明个体在完成相同动作的一致程度或不同动作的类似程度[8,10,16,19,24,35,37],从而为利用某一动作判定相关肌肉的力量状况及不同个体对该动作的接受程度提供一定的证据支撑。

肌肉贡献率是一个相对指标,每块肌肉贡献率的计算数值因肌肉选取的不同而有所差别,但真正反映某个具体测试动作力量状况的目标肌肉却相对固定,所以,选择肌肉的代表性程度可能是影响研究结果的一个重要方面。此外,表面肌电的测试过程及被试的个体差异也会影响表面肌电原始值地获取,准确规范测试人员的测试技术及采取相对合适的数据标准化方法可在一定程度上降低研究的不足。同时,肌肉贡献率不能直观反映测试肌肉真实力值的大小,只能反映同一个体不同肌肉或不同个体相同肌肉在完成某一动作贡献程度的大小,或者在比较反映身体相同部位不同动作形式主要贡献肌肉贡献程度的大小(测试表面肌电时需测试包括不同动作形式主要肌肉在内的相同肌肉)。所以,使用肌肉贡献率比较不同“动作形式”时需综合考虑上述限制条件。

对于相同部位相似或不同的若干力量素质指标,鲜有研究从一个较长的年龄跨度及性别层面进行肌肉贡献率差异的比较。本研究利用表面肌电(平均肌电aEMG)为相关肌肉力量测试参数,并对所测肌电数据进行标准化(贡献率),以年龄、性别为施加因素,对不同力量素质指标的肌肉表面肌电(aEMG)贡献率进行年龄及性别的差异比较。以期能够做好修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上及90°俯卧撑3个上肢力量素质指标通用性的区分。

通用性多用于表示某指标、标准、资源、软件、标志等事物的适用范围或适应使用对象的广泛程度。对于体质测试领域中力量素质指标的选择,根据其连贯性、可代表性及操作性原则,所选指标需要满足少而精、适应不同年龄、性别特点等要求,使之尽可能一致,便于进行纵向和横向研究[33]。本研究中的通用性是指力量素质指标在年龄、性别方面的适用程度,具体表现为由年龄、性别因素所引起的表面肌电贡献率差异显著的肌肉、年龄及年龄组的数量。所以,对于身体相同部位多个不同力量素质指标的比较,考虑到其在年龄、性别因素上的最大通用性,应致力于选择相关肌肉贡献率差异对年龄、性别因素的较低敏感者,即某指标肌肉贡献率在两因素上表现的差异越小,说明该指标通用性相对越强,适用范围相对越广。

在比较时,6~14岁学生的修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上两个指标从年龄、性别及其交互作用整体效应所引起的差异显著的肌肉数量,年龄效应(包括主效应与简单效应)引起的差异显著的年龄组对(出现年龄效应的多重比较时,比较的两个年龄组计为1个“年龄组对”)的数量,性别效应(包括主效应与简单效应)所引起的差异显著的肌肉数量和年龄组(某个年龄水平出现性别简单效应比较时,该年龄水平计为1个“年龄组”)的个数等方面进行比较。12~14岁男生的修正(屈膝)俯卧撑、90°俯卧撑、修正引体向上3个指标从年龄效应引起的差异显著的肌肉和年龄对的数量进行比较。每个方面比较时需考虑全身肌肉和局部目标肌肉(例如上肢力量指标所侧重的上肢肌肉)的差异程度。最后,综合考虑6~14岁学生两个指标3个方面的差异程度、12~14岁男生3个指标两个方面的差异程度并分别做出结论,确定通用性及适用性相对较优的指标。本研究通过以上比较,旨在进一步实现上肢力量素质指标的精选,同时可为某一身体部位不同动作的比较提供新思路。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本实验以上海市闵行区福山实验学校、闵行第三中学的小学、初中生为研究对象,以1岁为年龄分组标准,随机选取义务教育全学段小学至初中的在校学生。每年龄组选取男、女生各15人,整个研究年龄跨度共计270人。

纳入标准:所有受试者无运动神经类疾病,半年内全身及局部未出现扭伤、肌肉韧带拉伤、关节脱臼错位、骨折骨裂等运动功能影响性伤病。测试前2天未进行过剧烈运动,肌肉无酸痛感觉。皮肤为非敏感性皮肤。所有研究对象认真阅读本次实验方案,理解实验过程并愿意接受实验,所有受试者的家长实验前均签署知情同意书。

正式测量前,对受试者进行基本的人体测量学指标测量,包括年龄、体重和身高。

2.2 实验设计

对6~14岁学生进行统一比较的力量素质指标,即修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上,采用双因素被试间设计,自变量为年龄(6~14岁,每1岁为1个水平,共9个水平)、性别(男、女两个水平),因变量为各力量素质指标所测试的14块肌肉的表面肌电(aEMG)贡献率。对12~14岁男生优选指标即修正(屈膝)俯卧撑、90°俯卧撑、修正引体向上,采用关于年龄的单因素方差分析,自变量为年龄(12~14岁,每1岁为1个水平,共3个水平),因变量为各力量素质指标所测试的14块肌肉的表面肌电(aEMG)贡献率。

计算组间因素年龄、性别对每个力量素质指标每块肌肉贡献率所引起的差异,比较不同力量素质指标所有肌肉或局部肌肉的贡献率差异,进而确定力量素质指标的通用性。

2.3 实验测试

2.3.1 测试仪器

实验采用美国Noraxon公司生产的TeleMyo DTS(直接传输系统)遥感探测多频道无电缆sEMG系统,Ag-AgCl心电极、计算机、摄像头、身高体重计、酒精棉球、细纱纸、瑜伽垫、修正引体向上器械等。

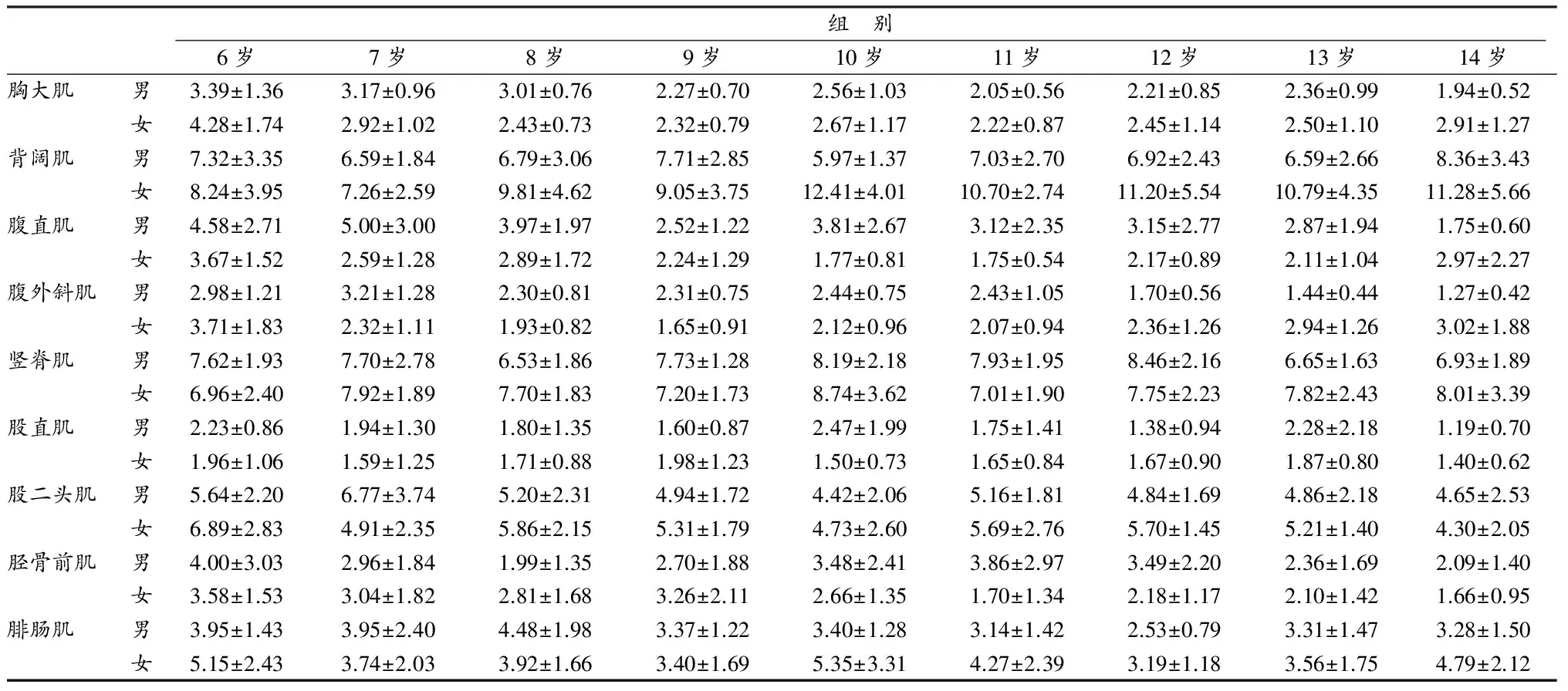

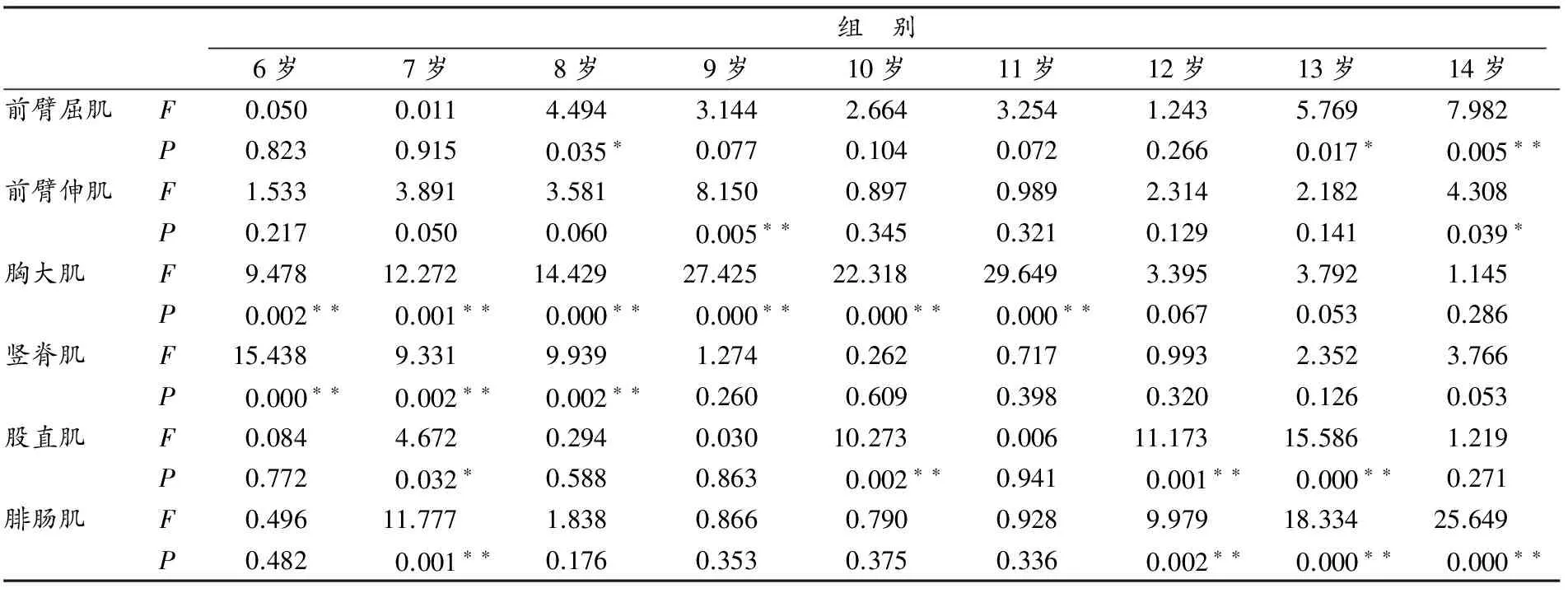

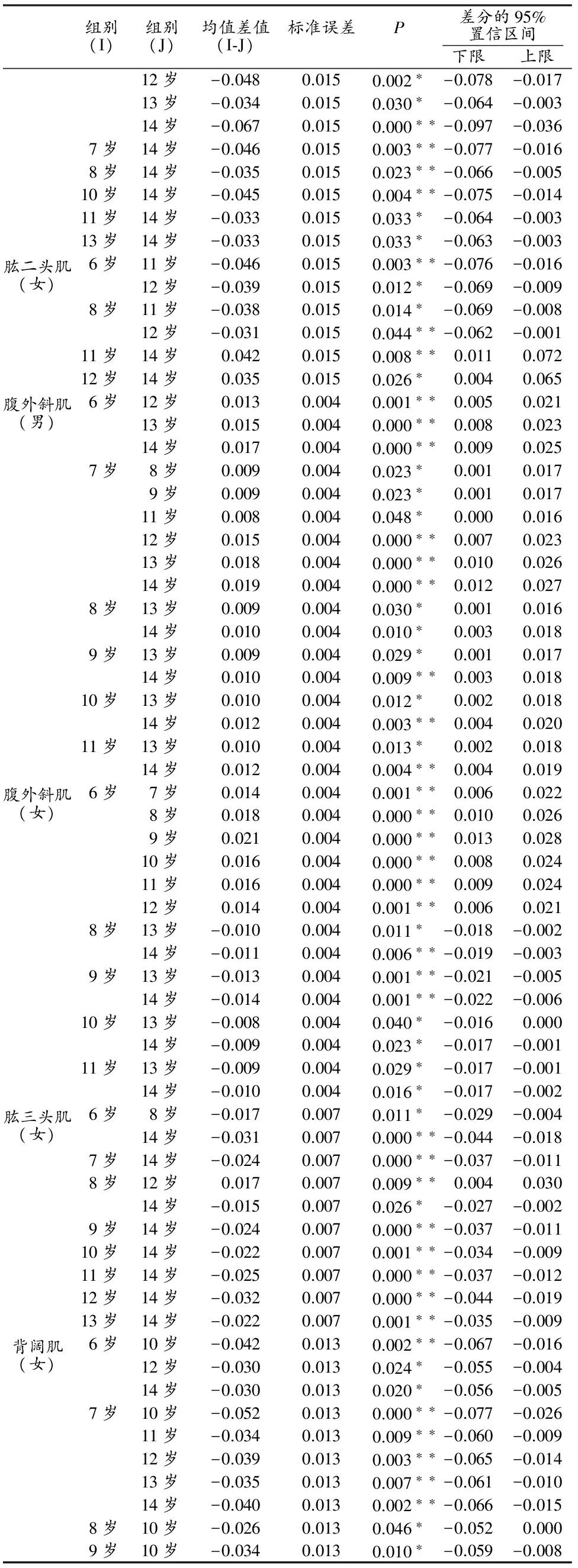

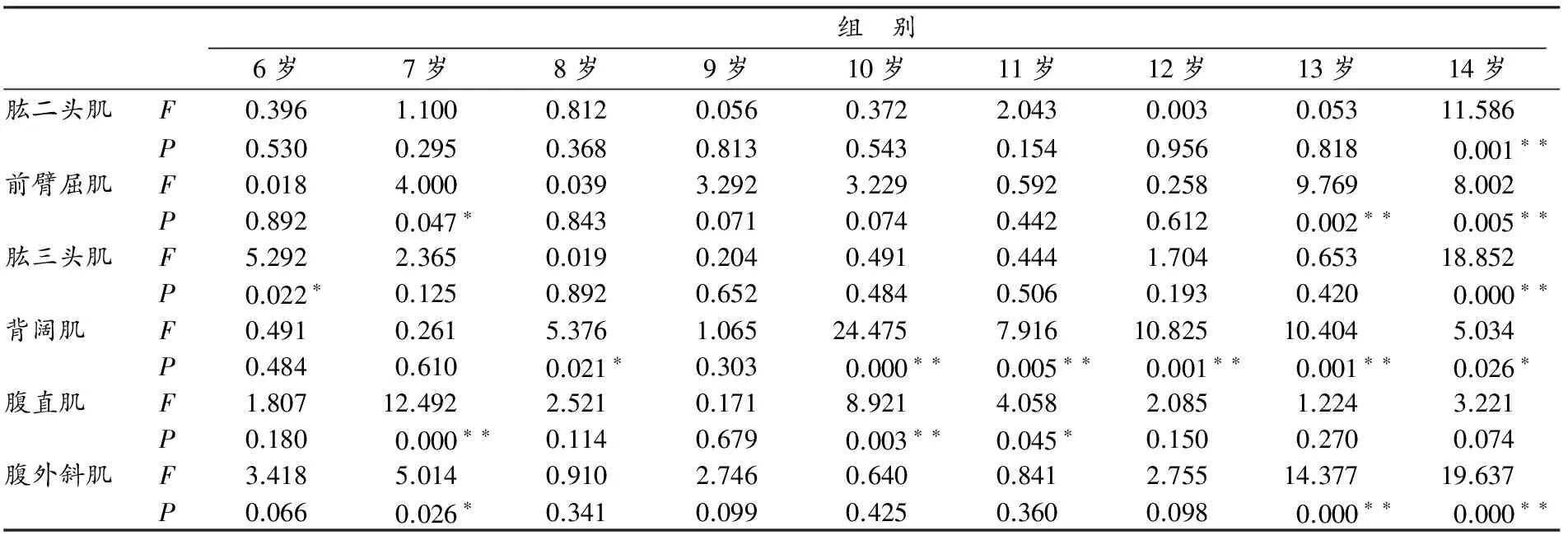

两探测电极中心间距2 cm,置于肌肉突起处并使两者连线与该肌纤维走向平行,参考电极置于距离记录电极中心2.5 cm处,肌电图釆样频率为1 000 Hz,CMRR> 100 DB,总增益为1 000,噪声 2.3.2 检测肌肉 选取全身优势侧[36]三角肌中部、肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌、前臂伸肌、胸大肌中部、背阔肌、腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌(L3-L5)、股直肌、胫骨前肌、股二头外侧及腓肠肌外侧,共计14块肌肉,记录完成修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上及90°俯卧撑的肌肉表面肌电值(aEMG)。 2.3.3 测试过程 测试开始前,实验人员做好测试仪器的安装调试等准备工作,受试者熟悉实验流程,并在进行10 min的准备活动后测量身高、体重。测试人员安放表面肌电电极。6~14岁学生按照修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上顺序进行测试,其中,12~14岁男生按照修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上及90°俯卧撑顺序进行测试。每个测试指标均规定节奏为3 s/个,重复3次,取3次测试数据进行平均,为避免疲劳,相邻测试指标之间休息3 min。力量素质指标测试方法见表1。 表 1 受试者上肢力量素质测试指标及测试方法 2.4 数理统计 2.4.1 数据标准化 在使用表面肌电信号研究神经肌肉功能活动的实践中,由于实验样本的个体差异往往会对实验结果造成较大的影响,进而影响到具体的研究结论。为消除个体间表面肌电特征值的较大差异,在数据分析前通常要对表面肌电特征值测试数据进行标准化处理。 本研究在研究不同力量素质测试指标的相关动作时,以一个动作周期内反映其肌肉运动功能状态的若干肌肉的表面肌电参数值(aEMG)累加后的和为基准,其中,某一肌肉的表面肌电参数值(aEMG)与之比较的比值为标准化数据,即总和标准化[14,28],标准化后的值为肌肉贡献率[40,42,43,50]。 表面肌电信号常用的标准化方法为在肌肉等长收缩条件下将肌电信号表示为肌肉最大等长收缩(MVC)时的肌电信号的百分比。然而,肌电信号极其不稳定,当肌肉肌电幅值超过其80%时便很难确定一个合适的参考点,而且受限于其等长收缩的肌肉工作条件而有争议。所以,将动作周期中所测所有肌肉的肌电值相加,可为某动作条件下所有肌肉的肌电活动提供一个估计值,以此为分母,以其中某块肌肉的肌电值为分子,可计算某块肌肉在此动作周期中的贡献,即肌肉贡献率[35]。肌肉贡献率是一个比率,已有相关研究将表面肌电幅值的比率用于肌肉募集模式的鉴别及比较[46,47]。 由于受试者个体间皮下组织厚度等因素造成的“滤过”作用,使得不同个体相同肌肉的肌电原始值会产生较大差异,通常皮下组织越厚,所记录的肌电活动越低[45]。然而,肌肉贡献率并非肌肉表面肌电的真实数值,而是某块肌肉的肌电值与所测所有肌肉肌电值之和的比值,相同个体在相同身体条件下测得的肌肉表面肌电值的被影响程度,在肌肉贡献率的计算中会被消除[49],进而使肌肉贡献率可以在不同个体间进行比较。因此,肌肉贡献率所用的数据标准化处理一定程度上消除了被试者因皮下脂肪厚度个体间差异造成的肌电幅值干扰。 2.4.2 数据分析 3.1 受试者人体测量学结果 将各性别、年龄组内学生的年龄、身高、体重进行描述性统计(表2),并比较组间差异,发现各人体测量学指标年龄组间差异整体均达到显著性水平。 3.2 不同上肢力量素质指标的肌肉贡献率 3.2.1 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上、90°俯卧撑的肌肉贡献率 6~14岁学生进行修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上时的优势侧三角肌、肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌、前臂伸肌、胸大肌、背阔肌、腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌、股直肌、胫骨前肌、股二头肌及腓肠肌表面肌电(aEMG)贡献率如表3、表4所示。12~14岁男生进行90°俯卧掌时的优势侧各肌肉的表面肌电(aEMG)贡献率见表5。 表 2 各组受试者年龄、身高、体重情况 表 3 6~14岁受试学生修正(屈膝)俯卧撑肌肉表面肌电(aEMG)贡献率 表 4 6~14岁受试学生修正引体向上肌肉表面肌电(aEMG)贡献率 续表 4 表 5 12~14岁受试男生90°俯卧撑肌肉表面肌电(aEMG)贡献率 3.2.2 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上的肌肉贡献率效应 3.2.2.1 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑的肌肉贡献率效应 1.修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率的主体间效应 通过表6对6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑不同肌肉表面肌电(aEMG)贡献率进行关于年龄、性别的双因素方差分析,发现,年龄对肱三头肌、胸大肌、背阔肌、竖脊肌及股直肌的影响差异有非常显著统计学意义。性别对三角肌、肱二头肌、肱三头肌、胸大肌、背阔肌、腹直肌、腹外斜肌、竖脊肌、股直肌、胫骨前肌及腓肠肌的影响差异有非常显著统计学意义,对前臂屈肌的影响差异具有显著统计学意义。年龄与性别的交互作用对前臂屈肌、前臂伸肌、竖脊肌、股直肌及腓肠肌的影响差异具有非常显著统计学意义,对胸大肌的影响差异有显著统计学意义。 表 6 6~14岁受试学生修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率的主体间效应 注:*表示差异具有显著统计学意义,**表示差异具有非常显著统计学意义,下同。 2.修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率交互作用显著肌肉的简单效应 本研究对6~14岁学生完成修正(屈膝)俯卧撑时交互作用显著的肌肉表面肌电(aEMG)贡献率的年龄和性别简单效应进行了分析(表7)。对于男生组,年龄简单效应对竖脊肌、股直肌及腓肠肌3块肌肉的影响差异具有非常显著的统计学意义。对于女生组,年龄简单效应则对前臂屈肌、前臂伸肌、胸大肌及股直肌4块肌肉的影响差异具有非常显著的统计学意义。男、女生共同在股直肌上的影响差异具有非常显著的统计学意义。对年龄简单效应显著的肌肉进行多重比较(表8),发现男生竖脊肌有16个、股直肌14个、腓肠肌19年龄组对的差异达到显著或非常显著统计学意义(共计49对);而女生股直肌有12对、前臂屈肌12对、前臂伸肌10对、胸大肌18对年龄组的差异达到显著或非常显著统计学意义(共计52对)。男、女生共计101对。 表 7 6~14岁受试学生修正(屈膝)俯卧撑交互作用显著肌肉贡献率的年龄简单效应 续表 8 注:本表仅列出差异达到显著统计学意义的年龄组。 通过性别简单效应分析(表9),发现前臂屈肌显著性差异出现在8、13、14岁组;前臂伸肌显著性差异出现在9、14岁组;胸大肌显著性差异出现在6、7、8、9、10、11岁组;竖脊肌显著性差异出现在6、7、8岁组;股直肌显著性差异出现在7、10、12、13岁组;腓肠肌显著性差异出现在7、12、13、14岁组。共计22个年龄组次。 表 9 6~14岁受试学生修正(屈膝)俯卧撑交互作用显著肌肉贡献率的性别简单效应 3.修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率年龄主效应显著肌肉的多重比较 对6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑动作表面肌电(aEMG)贡献率无交互作用肌肉的年龄主效应差异达到显著性统计学意义的肱三头肌、背阔肌进行了事后多重比较。肱三头肌统计学差异显著的年龄组对数为4对,背阔肌为5对,共计9对(表10)。 表 10 6~14岁受试学生修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率年龄主效应的多重比较 注:本表仅列出差异达到显著统计学意义的年龄组。 3.2.2.2 6~14岁学生修正引体向上的肌肉贡献率效应 1.修正引体向上肌肉贡献率的主体间效应 对6~14岁学生完成修正引体向上时不同肌肉贡献率进行关于年龄、性别的双因素方差分析(表11),发现年龄对胸大肌、肱二头肌、腹直肌、腹外斜肌及胫骨前肌的影响差异有非常显著统计学意义,对腓肠肌的影响差异有显著性统计学意义。性别对腹直肌、三角肌、背阔肌、腓肠肌的影响差异具有非常显著统计学意义,对前臂伸肌的影响差异有显著统计学意义。年龄与性别的交互作用对肱二头肌、腹直肌及背阔肌的影响差异有显著统计学意义,对前臂屈肌、腹外斜肌及肱三头肌影响差异有非常显著统计学意义。 表 11 6~14岁受试学生修正引体向上肌肉贡献率的主体间效应 2.修正引体向上肌肉贡献率交互作用显著肌肉的简单效应 对6~14岁学生完成修正引体向上交互作用显著肌肉贡献率的年龄和性别简单效应进行了分析(表12)。对于男生组,年龄简单效应对交互作用显著的肱二头肌、前臂屈肌、腹直肌及腹外斜肌的影响差异具有非常显著统计学意义;对于女生组,年龄简单效应则对肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌、背阔肌及腹外斜肌的影响差异具有显著或非常显著统计学意义。多重比较发现(表13),年龄简单效应相关肌肉差异显著的年龄组为男生肱二头肌11对、前臂屈肌12对、腹直肌15对及腹外斜肌17对(男生合计55对);女生肱二头肌6对、前臂屈肌4对、肱三头肌10对、背阔肌10对、腹直肌5对、腹外斜肌14对(女生合计49对)。男、女生共计104对。 表 12 6~14岁受试学生修正引体向上交互作用显著肌肉贡献率的年龄简单效应 表 13 6~14岁受试学生修正引体向上交互作用显著肌肉年龄简单效应的多重比较 续表 13 通过性别简单效应分析(表14)发现,在交互作用显著的6块肌肉中,显著性差异出现的年龄组为:肱二头肌为14岁组,前臂屈肌为7、13、14岁组,肱三头肌为6、14岁组,背阔肌为8、10、11、12、13、14岁组;腹直肌为7、10、11岁组,腹外斜肌为7、13、14岁组,共计18个年龄组次。 表 14 6~14岁受试学生修正引体向上交互作用显著肌肉贡献率的性别简单效应 3.修正引体向上肌肉贡献率年龄主效应的多重比较 对6~14岁学生修正引体向上动作肌肉贡献率交互作用不显著肌肉的年龄主效应差异达到显著统计学意义的3块肌肉进行了事后多重比较。比较发现(表15),在表面肌电值(aEMG)贡献率年龄主效应差异达到显著统计学意义的3块肌肉中,胸大肌出现8对统计学差异显著的年龄组,胫骨前肌为2对,腓肠肌为2对,共计12对。 表 15 6~14岁受试学生修正引体向上肌肉贡献率年龄主效应的多重比较 注:本表仅列出差异达到显著统计学意义的年龄组。 3.2.3 12~14岁男生90°俯卧撑、修正(屈膝)俯卧撑、修正引体向上的肌肉贡献率效应 1.12~14岁男生90°俯卧撑的肌肉贡献率效应 通过对12~14岁男生90°俯卧撑不同肌肉贡献率进行关于年龄的单因素方差分析(表16),发现年龄对股直肌、腓肠肌的影响差异有非常显著的统计学意义。对以上两肌肉分别通过事后多重比较(表17),发现股直肌在12、13岁差异具有显著统计学意义,腓肠肌在13、14岁差异具有非常显著统计学意义。 2.12~14岁男生修正(屈膝)俯卧撑的肌肉贡献率效应 通过对12~14岁男生修正(屈膝)俯卧撑不同肌肉贡献率进行关于年龄的单因素方差分析(表18),发现肌肉差异均无显著统计学意义。 表 16 12~14岁受试男生90°俯卧撑肌肉贡献率的单因素方差分析 表 17 12~14岁受试男生90°俯卧撑肌肉贡献率年龄效应的多重比较 表 18 12~14岁受试男生修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率的单因素方差分析 3.12~14岁男生修正引体向上的肌肉贡献率效应 通过对12~14岁男生修正引体向上不同肌肉贡献率进行关于年龄的单因素方差分析(表19),发现年龄对竖脊肌影响差异有显著统计学意义,对腹外斜肌影响差异有边缘性显著统计学意义。对以上肌肉通过事后多重比较(表20),发现腹外斜肌12、14岁差异具有显著性统计学意义,竖脊肌12、13岁差异具有显著性统计学意义。 表 19 12~14岁受试男生修正引体向上肌肉贡献率的单因素方差分析 4.1 6~14岁学生上肢力量素质指标肌肉贡献率的效应比较 本研究6~14岁学生上肢力量素质指标为修正(屈膝)俯卧撑和修正引体向上,期望通过二者动作肌肉贡献率的差异对比,区分二者的通用性。 4.1.1 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上肌肉贡献率差异显著肌肉数量的比较 在每个上肢力量素质指标中,由年龄及性别共同引起的统计学差异显著肌肉的数量可能有所不同。双因素分析发现,在所测试的相同14块肌肉中(表6、表11),修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上肌肉贡献率在年龄、性别及两者交互作用上均存在一定的差异具有显著统计学意义的肌肉。修正(屈膝)俯卧撑统计学差异显著的肌肉在三者效应上的数量分别为5、12、6,修正引体向上分别为6、5、6。根据交互作用显著优先考虑的原则[29],排除交互作用与主效应同时显著的重复统计,修正(屈膝)俯卧撑的差异显著肌肉数量分别为2、7、6,修正引体向上分别为3、3、6。 表 20 12~14岁受试男生修正引体向上肌肉贡献率年龄效应的多重比较 从整体来看,修正引体向上在年龄效应上比修正(屈膝)俯卧撑差异肌肉数量多1块,修正(屈膝)俯卧撑在性别效应上比修正引体向上差异肌肉数量多4块,在年龄与性别的交互作用上两者差异肌肉数量一致。所以,从差异显著肌肉出现的频次考虑,修正(屈膝)俯卧撑的年龄效应差异小于修正引体向上,而修正引体向上的性别效应差异小于修正(屈膝)俯卧撑。 从身体局部的上肢及其附属肌肉来看,全身测试的14块肌肉中,参与完成上肢动作的主要肌肉包括上肢肌肉肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌、前臂伸肌,肩部肌肉三角肌,上肢与躯干的连接肌肉胸大肌和背阔肌。其中,肱三头肌、胸大肌、前臂屈肌、三角肌为修正(屈膝)俯卧撑主要发力肌肉[17,22],肱二头肌、胸大肌、背阔肌及三角肌为修正引体向上主要发力肌肉[31]。 经主体间效应分析,修正(屈膝)俯卧撑在年龄主效应差异显著的肌肉有肱三头肌和背阔肌,性别主效应差异显著的肌肉有三角肌、肱三头肌、肱二头肌和背阔肌;交互作用差异显著肌肉为前臂屈肌、前臂伸肌及胸大肌,可见7块上肢及其附属肌肉全部包括在内(表4)。 修正引体向上在年龄主效应差异显著的肌肉有胸大肌,性别主效应差异显著的肌肉有三角肌和前臂伸肌,交互作用差异显著的肌肉为肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌及背阔肌,同样全部包括7块上肢及其附属肌肉(表11)。所以,从身体局部差异显著肌肉的数量上可以看出,修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上的优越性难以区分。此外,从两者贡献率第1位的肌肉来看,肱二头肌(修正引体向上)贡献率差异出现年龄与性别的显著交互作用,说明,年龄与性别的不同水平在两者对肱二头肌贡献率差异的变化上具有相互影响,使得肱二头肌贡献率的差异更加复杂化,需要进行简单效应分析才能明确其差异程度[34]。 所以,由主体间效应所引起的差异显著的全身和局部肌肉数量的多少,尚不能确定修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上的整体差异的大小。 4.1.2 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上肌肉贡献率年龄效应的比较 在每个上肢力量素质指标中,由年龄因素所引起的显著统计学差异最终可通过年龄组的成对数量体现出来。 对交互作用显著的肌肉进行简单效应分析,修正(屈膝)俯卧撑在其差异显著的6块肌肉中,男生有3块肌肉、女生有4块肌肉存在年龄简单效应显著,男、女生同在股直肌出现年龄简单效应显著(表7)。修正引体向上同为6块年龄简单效应显著的肌肉,其中,男生有4块肌肉、女生有6块肌肉存在年龄简单效应显著,男、女生同在肱二头肌、腹外斜肌存在年龄简单效应显著(表13)。 多重比较发现,修正(屈膝)俯卧撑在男生年龄简单效应显著的3块肌肉中出现49对年龄组次的显著差异,女生年龄简单效应显著的4块肌肉出现52对年龄组的显著差异,共计101对年龄组(表8)。而修正引体向上在其年龄简单效应显著的肌肉中,男生的4块肌肉共出现55对年龄组,女生的6块肌肉出现49对年龄组,共计104对年龄组(表13)。两指标在男、女生差异显著的年龄组对上修正引体向上略多,且其肌肉数量相对较多,差异则偏向于男生;修正(屈膝)俯卧撑的差异在男、女性别上相对均衡,肌肉数量相对较少。所以,修正(屈膝)俯卧撑差异情况相对集中且男、女均衡,而修正引体向上则相对分散且男、女不均。 从上肢及其附属肌肉的身体局部来看,修正(屈膝)俯卧撑男生无局部肌肉差异显著,女生则有前臂屈肌12对、前臂伸肌10对、胸大肌有18对年龄组的差异达到显著或非常显著统计学意义(共计40对,表8)。修正引体向上年龄简单效应相关肌肉差异显著的年龄组为男生肱二头肌11对、前臂屈肌12对,女生肱二头肌6对、前臂屈肌4对、肱三头肌10对、背阔肌10对(共计53对,表13)。可见,修正引体向上在年龄简单效应显著肌肉中出现差异显著的年龄对数量明显较多,且男、女生均有分布,修正(屈膝)俯卧撑差异则主要体现在女生中。另外,修正引体向上在贡献率第1的肌肉(肱二头肌)出现年龄简单效应差异,而修正(屈膝)俯卧撑则没有。所以,两指标的年龄简单效应在全身肌肉引起的差异相差不大,而从目标肌肉重点考察的身体局部来看,修正引体向上的差异程度相对大于修正(屈膝)俯卧撑。 对年龄主效应显著的肌肉进行多重比较,修正(屈膝)俯卧撑差异显著的2块肌肉共出现9对差异显著的年龄组(表10),而修正引体向上差异显著的3块肌肉共出现12对差异显著的年龄组(表15),修正引体向上效应显著差异在数量上稍占优势。从上肢及其附属肌肉的身体局部来看,修正(屈膝)俯卧撑差异显著的2块肌肉同为局部肌肉(9对差异),而修正引体向上差异显著肌肉为1块(8对差异),修正引体向上差异略小于修正(屈膝)俯卧撑。 综合年龄简单效应及主效应,就整体而言,修正(屈膝)俯卧撑差异显著的肌肉为肱三头肌、胸大肌、前臂屈肌、背阔肌、前臂伸肌、竖脊肌、股直肌及腓肠肌,男、女共计8块肌肉,110对差异显著的年龄组。修正引体向上差异显著的肌肉为肱二头肌、前臂屈肌、胸大肌、背阔肌、肱三头肌、腹直肌、腹外斜胫骨前及腓肠肌,男、女共计9块肌肉,116对差异显著的年龄组。从身体局部考虑,修正(屈膝)俯卧撑差异显著的肌肉为肱三头肌、胸大肌、前臂屈肌、前臂伸肌、背阔肌5块肌肉,男、女共计49对差异显著的年龄组;修正引体向上差异显著的肌肉为肱二头肌、胸大肌、背阔肌肱三头肌、前臂屈肌5块肌肉,男、女共计61对差异显著的年龄组。所以,修正(屈膝)俯卧撑的年龄效应差异程度小于修正引体向上。 概言之,由年龄所效应所引起的差异中,修正(屈膝)俯卧撑小于修正引体向上,故前者的年龄通用性优于后者。 4.1.3 6~14岁学生修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上肌肉贡献率性别效应的比较 在每个上肢力量素质指标中,由性别因素所引起的显著统计学差异可同时考虑年龄组的数量及肌肉数量。 对交互作用显著的肌肉进行简单效应分析,修正(屈膝)俯卧撑6块肌肉共出现22个差异显著的年龄组次(表9),而修正引体向上6块肌肉同样出现了18个差异显著的年龄组次(表14)。对两指标的性别主效应的差异进行比较,修正(屈膝)俯卧撑在三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌、腹直肌、腹外斜肌及胫骨前肌7块肌肉上存在显著性差异(表6),修正引体向上在三角肌、前臂伸肌及腓肠肌3块肌肉上存在显著差异(表11)。可见,修正(屈膝)俯卧撑主效应差异显著的肌肉数量明显多于修正引体向上。 综合简单效应与主效应差异显著的全身肌肉数量,修正(屈膝)俯卧撑为13块肌肉,修正引体向上为9块肌肉,显然前者差异较大。从上肢及其附属肌肉的身体局部来看,本研究所列的7块肌肉中,修正(屈膝)俯卧撑均达到差异显著,修正引体向上则排除胸大肌1块肌肉。然而,在全身14块肌肉进行的肌肉贡献率排名中,除修正引体向上女生6岁组胸大肌排名在第9名外,其余男、女生所有组别的胸大肌贡献率排名均在10名之外,这说明,胸大肌并非修正引体向上的主要用力肌肉。进而说明,两指标在上肢局部差异显著的肌肉数量上并无较大区别。所以,肌肉数量的差异并未将两指标的差异程度绝对地区分开来。 为了进一步明确性别效应,需进一步从简单效应上进行探讨。在全身两指标性别简单效应差异显著的肌肉数量一致(均为6块)的情况下,修正(屈膝)俯卧撑具有22个差异显著的年龄组次,修正引体向上为18个。这说明,修正(屈膝)俯卧撑性别简单效应引起的差异略多于修正引体向上。而从上肢及其附属肌肉的身体局部来看,修正(屈膝)俯卧撑存在3块肌肉(前臂屈肌、前臂伸肌、胸大肌)11个年龄组次的差异(表9);修正引体向上存在4块肌肉(肱二头肌、前臂屈肌、肱三头肌、背阔肌)12个年龄组次的差异(表14)。同时,修正引体向上肌肉贡献率排名第1的肌肉(肱二头肌)存在显著差异,而对于修正(屈膝)俯卧撑此种情况不存在。可见,由此引起的差异程度,修正引体向上多于修正(屈膝)俯卧撑。 差异显著肌肉数量的多少是整体差异程度的表现,在不区分年龄组的情况下,修正(屈膝)俯卧撑在被试者整体性别主效应上表现出较多的差异,并不代表有较多年龄组具有较大差异。在交互作用中的性别简单效应中,全身性别简单效应差异显著的肌肉数量上,修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上一致,因而,从差异显著的年龄组次上仅可以粗略判定修正(屈膝)俯卧撑差异较大。从上肢及其附属肌肉的身体局部中进行考察时,修正引体向上不但在差异显著的年龄组次数量上占有优势,同时又包括其排名第1的肱二头肌出现于差异显著的肌肉中,使其与修正(屈膝)俯卧撑的比较劣势再次增加。 综合比较之下,由性别效应所引起的肌肉贡献率差异程度,修正引体向大于修正(屈膝)俯卧撑,故修正(屈膝)俯卧撑的性别通用性优于修正引体向上。 4.2 12~14岁男生3种上肢力量素质指标肌肉贡献率年龄效应的比较 12~14岁男生力量素质指标肌肉贡献率效应在90°俯卧撑、修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上间进行比较,所有指标测试全身肌肉相同,局部肌肉界定修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上如前文所述。由于3个力量素质指标均由12~14岁男生完成,其肌肉表面肌电(aEMG)贡献率效应比较仅限于年龄差异。 男生90°俯卧撑肌肉表面肌电贡献率差异显著性肌肉为股直肌与腓肠肌,两者分别出现1对年龄组的显著性差异(表16、表17);修正(屈膝)俯卧撑所有肌肉未见显著性年龄差异(表18);修正引体向上肌肉表面肌电贡献率差异显著性肌肉为腹外斜肌与股二头肌,同样各出现1对年龄组的显著性差异(表19、表20)。 从全身肌肉看,90°俯卧撑与修正引体向上均有2块肌肉、2对年龄组次的显著性差异,其整体年龄效应相当。从上肢及其附属肌肉局部来看,两指标的显著性差异肌肉亦未涉及局部及其主要发力肌肉。所以,其局部肌肉年龄效应差异程度亦相当。修正(屈膝)俯卧撑肌肉贡献率效应在各年龄上较为一致,未出现显著性差异肌肉,表现出肌肉贡献率差异程度最小。三者比较之下,修正(屈膝)俯卧撑在年龄间的肌肉贡献率差异最小。所以,修正(屈膝)俯卧撑在12~14岁男生的年龄通用性相对最高,90°俯卧撑与修正引体向上年龄通用性次之且相当。 6~14岁学生完成修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向上时,由年龄、性别综合效应所引起的全身和上肢局部差异显著肌肉的数量不能确定两者通用性的优劣;由单纯年龄效应所引起的全身或上肢局部肌肉贡献率差异程度,可知修正(屈膝)俯卧撑的年龄通用性大于修正引体向上;由单纯性别效应所引起的全身及上肢局部肌肉贡献率差异程度,可知修正(屈膝)俯卧撑性别通用性大于修正引体向上。故修正(屈膝)俯卧撑年龄、性别通用性大于修正引体向上。 12~14岁男生完成90°俯卧撑、修正(屈膝)俯卧撑与修正引体向时,由年龄效应引起的全身及上肢局部肌肉贡献率差异程度,可知修正(屈膝)俯卧撑通用性最高,90°俯卧撑与修正引体向上通用性相当。 [1]陈亮.两种姿势进行蹲跳和起动的肌电比较研究[D].宁波:宁波大学,2013:27. [2]陈奇.面向对象程序设计高级教程[M].北京:高等教育出版社,2001:53. [3]陈庆果.老年人人体适应能力量表和常模的研制及其在体质研究中的应用[D].北京:北京体育大学,2012:79. [4]谌晓安.湖南省成年人体脂率推测公式的建立与应用[D].上海:上海体育学院,2012:8-63. [5]陈永信,韩瑞芬.医用电子学基础上[M].太原:山西科学教育出版社,1985:154. [6]陈峥嵘.现代骨科学[M].上海:复旦大学出版社,2010:136. [7]范洪彬,孙有平,季浏.体质测试中力量素质评价指标与测试方法的国际比较及启示[J].体育科学,2015,35(1):80-87. [8]高鹏程.羽毛球高吊杀击球技术动作一致性的生物力学分析[J].西安:西安体育学院,2011:3-4. [9]郭茂来,郭曼琳.标志设计艺术赏析[M].北京:人民美术出版社,2000. [10]李卫平,郑念军,贾刚.我国优秀女子400 m跑选手卜范芳模拟跑道与场地跑技术的运动学和肌电特征的比较研究[J].山东体育学院学报,2008,24(7):28-31. [11]李文慧.城市成年人体育锻炼能力评价理论框架的建立及检验[D].北京:北京体育大学,2011:123-124. [12]李学方.服务组织质量管理体系建立实施与改进[M].北京:中国标准出版社,2003:31 [13]罗建新.运动生物力学[M].北京:北京师范大学出版社,2010:252. [14]骆世明,彭少麟.农业生态系统分析[M].广州:广东科技出版社,1996:530-532. [15]马良渝.计算机会计学[M].长沙:湖南科学技术出版社,1996:89. [16]马秀杰,刘昆,周纯.跑的专门性练习与短跑途中跑下肢肌电贡献特征的对比研究[J].成都体育学院学报,2013,39(5):74-78. [17](美)莫纳夏.三维图解肌肉拉伸书[M].北京:东方出版社,2013:89. [18]曲峰.运动员表面肌电信号与分形[M].北京:北京体育大学出版社,2008:15-30. [19]孙丽丽.应用M.A.T垫改良仰卧起坐评价肌耐力方法的可行性研究[D].北京:北京体育大学,2013. [20]孙增圻,袁曾任.控制系统的计算机辅助设计[M].北京:清华大学出版社,1988:9. [21]谭维炽,胡金刚.航天器系统工程[M].北京:中国科学技术出版社,2009. [22]体育院、系教材编审委员会编写组.运动解剖学[M].北京:人民体育出版社,1978:148-152. [23]王利平.管理学原理[M].北京:中国人民大学出版社,2000. [24]王如镇.形意拳劲力发放的定量化研究[D].上海:上海体育学院,2011:3-4. [25]香港兒童健康基金與香港教育署體育組.學校體適能獎勵計劃教師手冊[EB/OL].(2013-04-22).http://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/kla/pe/references-recources/spdas/teacher-handbook/index.html. [26]徐振君.高跟鞋对青年女性下肢肌肉表面肌电特性影响研究[D].天津:天津科技大学,2014:29. [27]于素云.电教教材设计与制作[M].上海:上海科学技术文献出版社,1992:262. [28]张金屯.数量生态学[M].2版.北京:科学出版社,2011:35. [29]张文彤,董伟.SPSS统计分析高级教程[M].北京:高等教育出版社,2004:3-65. [30]张志颖,都蕊主.标志与VI设计[M].北京:化学工业出版社,2010:23. [31]赵德芳,曹兵主.中国轻工院校体育课实践教程[M].北京:中国轻工业出版社,1996:9. [32]中国科学技术协会.公共卫生与预防医学学科发展报告 2007-2008[M].北京:中国科学技术出版社,2008:66. [33]中华人民共和国教育部,国家体育总局,《国家学生体质健康标准解读》编委会.国家学生体质健康标准解读[M].北京:人民教育出版社,2007:86-88. [34]仲晓波.心理学实验的数据分析 基本原理和基本内容[M].杭州:浙江大学出版社,2013:82. [35]BERNASCONI S,TORDI N,PARRATTE B,etal.Surface electromyographyof nine shoulder muscles in two iron cross conditions in gymnastics[J].J Sports Med Phys Fitn,2004,44(3):240-245. [36]CAMPBELL B M,KUTZ M R,MORGAN A L,etal.An evaluation of upper-body muscle activation during coupled and uncoupled instability resistance training[J].J Strength Condi Res,2014,28(7):1833-1838. [37]CATERISANO A,MOSS R F,PELLINGER T K,etal.The effect of back squat depth on the EMG activity of 4 superficial hip and thigh muscles[J].J Strength Condi Res,2002,16(3):428-432. [38]COTTEN D J.An analysis of the NCYFS II Modified Pull-up Test[J].Res Q Exe Sport,1990,61(3):272-274. [39]COOPER INSTITUTE FOR AEROBICS RESEARCH.The Prudential FITNESSGRAM○RTest Administration Manual[M].Dallas,TX:Cooper Institute,1999. [40]DONATH L,KURZ E,ROTH R,etal.Different ankle muscle coordination patterns and co-activation during quiet stance between young adults and seniors do not change after a bout of high intensity training[J].BMC Geriatr,2015,15(1):19-27. [41]ENGELMAN M E,MORROW J R.Reliability and skinfold correlates for traditional and modified pull-ups in children grades 3-5[J].Res Q Exe Sport,1991,62(1):88-91. [42]FIEBERT I M,SPIELHOLZ N,APPLEGATE E B,etal.Comparison of EMG activity of medial and lateral hamstrings during isometric contractions at various cuff weight loads[J].Knee,2001,8(2):145-150. [43]FIEBERT I R,LSPIELHOLZ N,APPLEGATE E B,etal.Integrated EMG study of the medial and lateral heads of the gastrocnemius during isometric plantar flexion with varying cuff weight loads[J].J Back Musculoskelet,1998,11(1):19-26. [44]GUBLER-HANNA C,LASKIN J,MARX B J,etal.Construct validity of myotonometric measurements of muscle compliance as a measure of strength[J].Physiol Meas,2007,28(8):913-924. [45]HEMINGWAY M A,BIEDERMANN H J,INGLIS J.Electromyographic recordings of paraspinal muscles:Variations related to subcutaneous tissue thickness[J].Biofeedback Self-Regulation,1995,20(1):39-49. [46]HUTCHISON D L,ROY R R,HODGSON J A,etal.EMG amplitude relationships between the rat soleus and medial gastrocnemius during various motor tasks[J].Brain Res,1989,502(2):233-244. [47]HUTTON R S,ATWATER S W.Acute and chronic adaptations of muscle proprioceptors in response to increased use[J].Sports Med,1992,14(6):406-421. [48]KOLLATH J A,SAFRIT M J,ZHU W,etal.Measurement errors in modified pull-ups testing[J].Res Q Exe Sport,1991,62(4):432-435. [49]KURZ E,ANDERS C,HERBSLEB M,etal.Ankle muscle activation in people with haemophilia[J].Haemophilia,2012,18(6):948-954. [50]MOOKERJEE S,MCMAHON M J.Electromyographic analysis of muscle activation during sit and reach flexibility tests[J].J Strength Cond Res,2014,28(12):3496-3501. [51]NEGRETE R J,HANNEY W J,KOLBER M J,etal.Can upper extremity functional tests predict the softball throw for distance:A predictive validity investigation[J].Int J Sports Phys Ther,2011,6(2):104-111. [52]PHILLIPS P.Grip strength,mental performance and nutritional status as indicators of mortality risk among female geriatric patients[J].Age Ageing,1986,15(1):53-56. [53]PLOWMAN S A,MEREDITH M D,etal.Fitnessgram/activitygram Reference Guide[M].4th ed.Dallas,TX:The Cooper Institute,2013:3-4,4-1-4-12,8-1-8-11. [54]PATE R R,BURGESS M L,WOODS J A,etal.Validity of field tests of upper body muscular strength[J].Res Q Exe Sport,1993,64(1):17-24. [55]PATE R R,BURGESS M L,WOODS J A,etal.Validity of field tests of upper body muscular strength[J].Res Q Exe Sport,1993,64(64):17-24. [56]RANTANEN T,ERA P,HEIKKINEN E.Physical activity and the changes inmaximal isometric strength in men and women fromthe age of 75 to80 years[J].J Am Geriatr Soc,1997,45(12):1439-1445. [57]ROSS J G,PATE R R.The national children and youth fitness study II:A summary of findings[J].J Phys Edu,Recreation Dance,1987,58(9):51-56. [58]STUMP C S,HENRIKSEN E J,WEI Y,etal.The metabolic syndrome:role of skeletal muscle metabolism[J].Ann Med,2006,38(6):389-402. [59]SPESCATELLO L,ARENA R,RIEBE D,etal.ACSM’ Sguidelines for Exercise Testing and Prescription[M].9th ed.Philadelphia:American College of Sports Medicine,2014:94-104. [60]WOLFE R R.The underappreciated role of muscle in health and disease[J].Am J Clin Nutr,2006,84(3):475-482. Age and Gender Universality Research on Different Upper Limbs Strength Indicators in Physical Fitness Test Based Surface Electromyography Muscular Contribution FAN Hong-bin1,2,3,SUN You-ping1,2,Ji Liu1,2 Objective:Comparison of the universality of different age and gender of modified push-ups,modified pull-ups and 90°push-ups in physical fitness test by surface electromyography muscular contribution.Methods:270 students aged at 6~14 years old attended this study (1 year 1 age level,15 boys and 15 girls in each age level);14 muscles of each student was test by electromyography (aEMG) when they performed the 3 strength indicators and the data was standardized into electromyography contribution; Two-way ANOVA (age×gender s) design was used to deal with modified push-ups and modified pull-ups's data of 6~14 years old students; One-way ANOVA (age) design was used to deal with modified push-ups,modified pull-ups and 90°push-ups's data of 12~14 years old boys; And the difference between the indicators was compared respectively.Results:The amounts of the significant muscle of age,gender and age*gender effect of modified push-ups of 6~14 years old students is 2,7,6 respectively,The pair amounts of the significant age groups of age effect is 110,The amounts of the significant muscle and age groups of gender effect are 13 and 2 respectively; The amounts of the significant muscle of age,gender and age×gender effect of modified pull-ups of 6~14 years old students is 3,3,6 respectively,The pair amounts of the significant age groups of age effect is 116,The amounts of the significant muscle and age groups of gender effect are 9 and 18 respectively; The amounts of the significant muscle and age pair of age effect of modified push-ups,modified pull-ups and 90°push-ups are 0,2,2 and 0,2,2 respectively.Conclusion:Modified push-ups's age and gender universality of 6~14 years old students is better than modified pull-ups';Modified push-ups's age and gender universality of 12~14 years old boys is better than modified pull-ups and 90°push-ups',and the universality of the latter two are the same. surfaceelectromyography;muscularcontribution;physicalfitnesstest;strengthindicators 1002-9826(2016)05-0083-15 10.16470/j.csst.201605012 2015-11-26; 2016-06-25 上海高校创新能力提升计划竞争性引导项目(44891-400);“青少年健康评价与运动干预教育部重点实验室”建设项目(40500-541235-14203/004)。 范洪彬(1976-),男,山东潍坊人,副教授,在读博士研究生,主要研究方向为青少年体质测评,田径教学训练理论与实践,E-mail:zhzhqn@126.com;孙有平(1959-),男,江西丰城人,教授,博士研究生导师,主要研究方向为青少年体质测评,田径运动训练理论与实践、田径课程与教学,E-mail:sunyouping@163.com;季浏(1961-),男,江苏泰兴人,教授,博士研究生导师,主要研究方向为青少年体质健康评价、体育课程与教学、体育心理。 1.青少年健康评价与运动干预教育部重点实验室,上海 200241;2.华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241;3.遵义医学院 体育学院,贵州 遵义 563000 1.Key Laboratory of Adolescent Health Assessment and Exereise Intervention,Ministry of Edueation,Shanghai 200241,China;2.East China Normal University,Shanghai 200241,China;3.Zunyi Medical College,Zunyi 563000,China. G804.2 A

3 结果

4 分析与讨论

5 结论