体育锻炼对中学生心理健康的影响:自我效能感的中介作用

2017-01-04盛建国高守清唐光旭

盛建国,高守清,唐光旭

体育锻炼对中学生心理健康的影响:自我效能感的中介作用

盛建国,高守清,唐光旭

采用SCL-90、GSES和修订的PARS-3量表,对1 084名中学生进行测量,运用AMOS验证体育锻炼影响中学生心理健康的假设模型,以期为探索体育锻炼的心理健康机制提供理论依据。结果表明:1)不同体育锻炼对中学生自我效能感、心理健康的效应不同,持续6个月以上中等量的体育锻炼达到的心理健康效应最为显著;2)体育锻炼、自我效能感对不同学段中学生心理健康具有负向预测作用(r2=0.094,P<0.01);3)中学生体育锻炼影响心理健康结构方程模型检验拟合优度指标良好,体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感影响中学生心理健康的通径系数为-0.141,其中,体育锻炼量没有显著的心理健康效应,而是通过提高自我效能感间接影响心理健康,自我效能感在体育锻炼影响心理健康的过程中起中介作用。研究从多维度揭示中学生体育锻炼、自我效能感与心理健康的内部关联,以期为中学生体育锻炼和指导提供参考方向。

中学生;体育锻炼;自我效能感;心理健康;中介作用

心理健康是现代健康概念的重要内涵,是中学生接受教育及学习科学文化知识的前提,也是学校实施素质教育的有效途径。随着锻炼心理学的发展,运动对改善个体情绪状态、增强认知功能、完善个性特征、消除心理障碍等多方面的效果得到了研究者地证实[25]。现有研究对运动促进心理健康的解释是:运动主要通过提供社会支持、提高锻炼体验以及带来一系列的生理改变,来减轻抑郁焦虑症状,提高生活质量,缓解认知功能衰退[5]。但同时,一些与之相反的研究结果也使这种解释变得模糊而复杂。有研究认为,运动或运动量本身并不一定导致个体心理更为健康,运动量与心理问题的减少有一定关系但并不强烈,运动量与抑郁降低的效应量之间相关不显著[27,28]。这反映出人们对运动的心理效应缺乏清晰认识,对其作用机理不甚明了,这也使得运动干预即便作为心理障碍患者的一种治疗手段,却未得到主流心理健康服务的认可[12]。运动无论作为个体身体活动还是群体集体活动,都包含了运动量、运动强度、运动时间和频率等要素。运动既可以是短期随意参与,也能够长期有规律坚持,如果不加以区分和控制来检验运动的心理效应,其结果必然含糊不清。同样,人的心理健康是一个连续过程和整体状态,不同人群在不同时期、不同文化背景和风俗习惯的影响下,心理健康可能会以不同的方式表现出来[21]。以个体心理某方面的不健康,来衡量和评价人的健康状况,就有失其科学性。正是基于这样的认识,不少研究者引入了一些中介变量来观察运动的心理健康效应和作用机理,具有较好的解释力。

自我效能感是班杜拉(Abert Bandrua)社会认知理论的核心概念[18],指个体对自己在特定情境中是否有能力操作行为的预期,预期是认知与行为的中介,是行为的决定因素,也是认知反应的集中表现。自我效能感将社会学习的环境、行为、个体三者紧密联系在一起,班杜拉认为自我效能感对人类健康的影响,一方面是人们对自己处理应激能力的信念通过影响身心调节系统而影响到其身心健康;另一方面,人们对个人健康习惯和生理老化控制感通过影响其动机和行为进而影响健康[26]。许多研究也证实了这种关联性,如Sirbaskn等[31]对残疾儿童家长所进行的积极适应、悲痛感和父母效能感关系的研究显示,高自我效能感和低心理疾病及应激水平存在相关;陶君[13]在对南京市1 002名高中生进行心理健康测评时,发现自我效能感对SCL-90总均分及其因子有负向预测作用。在体育研究领域,自我效能感被认为能影响人们的体育活动选择,能够中介锻炼收益与锻炼行为变化阶段之间的关系[15]。唐征宇[12]在分析国内、外多项研究结果后指出,成功参与一些有规律的锻炼,能提高个体身体活动能力的有效感,增强积极心境,提高对生活的满意度,身体锻炼与自我效能感之间存在着交互作用。由此不难发现,自我效能感、体育锻炼都与心理健康有着密切关系,是推动自我锻炼坚持性、长久性的核心信念,对认识和解释体育锻炼的心理效应能够发挥重要作用。体育研究的目的是为了提高人的身心健康水平,即进行何种形式的锻炼或怎样进行锻炼,才能积累自我认知经验进而完善自我,起到调节身心健康的作用。这与心理学和行为学研究中以“感知-态度-行为”之间内在特征与社会交换理论进行行为改变的研究[1],有所区别。

通过以上分析,并结合社会认知和行为转变理论的基本原理,本研究提出以下假设:1)体育锻炼能够提高个体自我效能感、改善心理健康状况;2)体育锻炼既对心理健康具有直接效应,也可以通过自我效能感的中介作用间接影响心理健康(图1)。期望以此揭示自我效能感在锻炼影响心理健康的中介效应,为全面了解体育锻炼的心理健康机制提供研究基础,同时也为中学生开展学校体育活动提供理论依据,服务体育与健康教育教学。

图 1 自我效能感在体育锻炼影响心理健康效应的中介作用假设模型图

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

随机抽取甘肃省兰州、天水、庆阳、张掖、酒泉、嘉峪关6地22所中学的在校中学生,发放问卷1 100份,回收有效问卷1 084份,回收率98.5%。其中,被试中学生男生540人,女生544人;高中生556人,初中生528人;城市学生444人,农村学生640人。

1.2 测量工具

1.症状自评量表(SCL-90)。选用德若伽提斯(L.R.Derogatis)编制,王征宇修订的心理卫生调查问卷SCL-90量表,其共有90个项目,包含10个因子,效度系数在0.77~0.90之间,测验适用对象包括初中生至成人[16]。测验是从心理因素的表象到深层、简单行为到生活习惯、人际关系等多种角度,评定一个人是否有某种心理症状及其严重程度,对有心理症状的人有着良好的区分能力。SCL-90的每一个项目均以没有、很轻、中等、偏重、严重5个等级,分别计1~5分。

2.体育锻炼情况测量。包括体育锻炼等级量表(PARS-3)和锻炼坚持性评价。PARS-3由日本学者桥本公雄编制,梁清德等人修订,从体育锻炼的强度、频率及一次锻炼的时间3个方面来考察体育锻炼量,并以此来衡量体育锻炼参与水平[6]。体育锻炼量得分=强度×(时间-1)×频率,每个方面分5个等级,以1~5记分,等级标准为:小锻炼量≤19分,中等锻炼量20~42分,大锻炼量≥43分。锻炼坚持性主要反映中学生有规律的锻炼行为,而PARS-3是以1个月为限,并不能单独反映锻炼坚持性。因此,量表另引用对青少年有规律健身行为的界定[10]来反映锻炼坚持性:锻炼频率每周≥3次,每次锻炼时间≥30 min、中等程度以上运动强度,锻炼持续时间保持6个月以上,以持续月份的长短按1~5计分,得分越高说明锻炼坚持性越好。量表修订后经专家进行内容效度审核,给予可行性评价,采用分半法进行信度检验,Spearman-Brown系数为0.805,一致性较好。

3.自我效能感量表(GSES)。此量表自我效能量表由德国学者Schwarzer编制,王才康等修订,此量表具有题目少,操作简便的特点,可广泛用于大、中学生的心理测评和有关心理学研究[14]。GSES为单维量表,采用Likert的4等级计分法,评价时只统计总量表分,分值高表明自我效能感较高。量表的效度系数在0.60~0.77之间,评定结果具有较高的信度和效度。

1.3 施测与数据处理

由经过培训的课题组成员分头赴各地进行调查,施测前宣读指导语,并解释和说明各量表,问卷填写好后当场收回。数据整理时删除不合格问卷,然后将问卷编号进行数据录入。采用社会统计分析软件包SPSS 17.0和AMOS 17.0检查处理异常数据、缺失数据,进行统计分析。

2 结果

2.1 中学生体育锻炼、自我效能感、心理健康状况的人口统计学差异

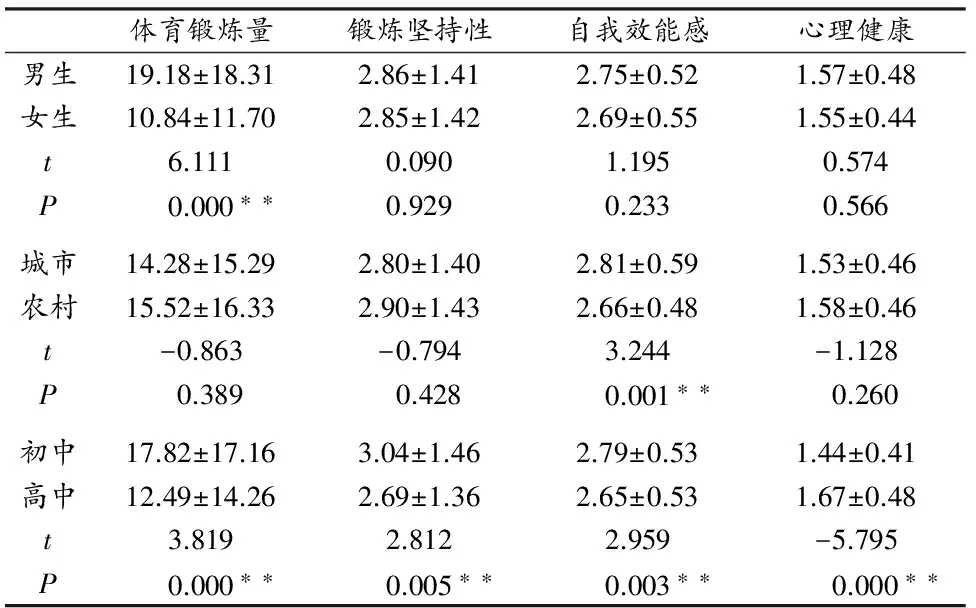

对中学生4个变量的人口统计学检验结果显示(表1),在性别比较中只有体育锻炼量男生大于女生(19.18±18.31,10.84±11.70),在生源比较中只有自我效能感城市学生强于农村学生(2.81±0.59,2.66±0.48),具有显著性差异(P<0.01),其变量的检验结果均没有统计学比较意义。在学段比较中,初中生体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感量表得分均高于高中生,表现出比高中生较轻的心理健康症状,具有显著性差异(P<0.01),这与高中生承受着比初中生更大的学习压力和社会压力有关。4个变量在不同的统计口径中表现出一定的规律性,有助于进一步了解体育锻炼、自我效能感对心理健康的影响程度和相互关系。

表 1 中学生体育锻炼、自我效能感、心理健康状况的人口统计学差异

注:**表示P<0.01,下同。

2.2 不同体育锻炼对中学生自我效能感、心理健康状况的影响

以不同等级体育锻炼量、锻炼坚持性为固定因子,以自我效能感和心理健康为因变量,运用多元方差分析检验自变量对因变量的主效应和交互作用(表2)。结果显示,体育锻炼量对自我效能感具有主效应,对心理健康没有主效应(F(1.1082)=1.165,P=0.259>0.05),锻炼坚持性对自我效能感和心理健康都具有显著的主效应,体育锻炼量与锻炼坚持性在自我效能感和心理健康得分上具有不同水平的交互作用(F自我效能感(1.1082)=1.967,P<0.01;F心理健康(1.1082)=1.538,P<0.05)。

表 2 体育锻炼对自我效能感和心理健康的主效应和交互作用

注:*表示P<0.05,下同。

为能清晰、准确地观察不同体育锻炼对中学生自我效能感、心理健康影响的变化状况,对2个因变量的均值进行检验(表3)。结果发现,随着体育锻炼量的增加,中学生自我效能感得到增强,呈显著性差异(P<0.01),对心理健康的影响呈V型变化,中等量体育锻炼的心理健康症状改变最大,但没有统计学差异(P=0.292>0.05)。而随着有规律锻炼时间的持续,中学生自我效能感随之增强,心理健康症状减轻,其中,持续锻炼超过6个月的中学生心理健康效应最为显著,F检验P<0.01。说明,进行较长时期中等量的体育锻炼,产生的心理健康效应最佳,这与国内、外既有研究结果相符。

表 3 中学生自我效能感、心理健康不同等级体育锻炼的差异比较

2.3 中学生体育锻炼、自我效能感和心理健康的相关与回归分析

为探查中学生体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感、心理健康状况相互间的关系及其密切程度,通过以学段为控制变量进行相关分析(表4)。经检验,中学生体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感之间呈显著正相关;心理健康状况与锻炼坚持性、自我效能感呈显著负相关,相关系数为-0.119和-0.159,与体育锻炼量相关不显著(P>0.05),相关系数0.01。在较为复杂且不易测量的变量间容易产生测量误差,但如果相关系数通过显著性检验,较小的相关系数也应确认变量间的相关关系[23]。体育锻炼与心理健康都是连续的、动态的变化过程,影响其测量效果的因素很多,表4中各变量间的相关系数绝对值普遍较低,这既与较大的样本量有关,也与体育锻炼与心理健康的特性(灰色,较难测量)有关。基于体育锻炼量、自我效能感、心理健康三者之间的显著相关关系,在随后的多元方差分析中,发现体育锻炼量与自我效能感在心理健康得分上存在交互作用(F(1.1082)=1.699,P=0.002<0.01),且差异显著,这与前人的研究结果相符。

表 4 中学生体育锻炼、自我效能感与心理健康的相关分析

注:以学段为控制变量。

以心理健康为因变量,其余变量为自变量,采用逐步回归法(stepwise法)进行多元线性回归分析,以F检验作为筛选变量标准(P<0.05进入回归方程,P>0.1剔除),删除没有构成心理健康显著独立贡献的自变量。表5显示,学段、自我效能感、锻炼坚持性进入回归方程,3个变量对心理健康9.4%的变异做出解释,回归模型通过检验(R2=0.094,F(1.1082)=17.427,P<0.01),标准化回归系数均为负值,表明,对心理健康具有负向预测作用。

表 5 中学生心理健康影响因素的多元回归分析

2.4 自我效能感在中学生体育锻炼影响心理健康的中介作用检验

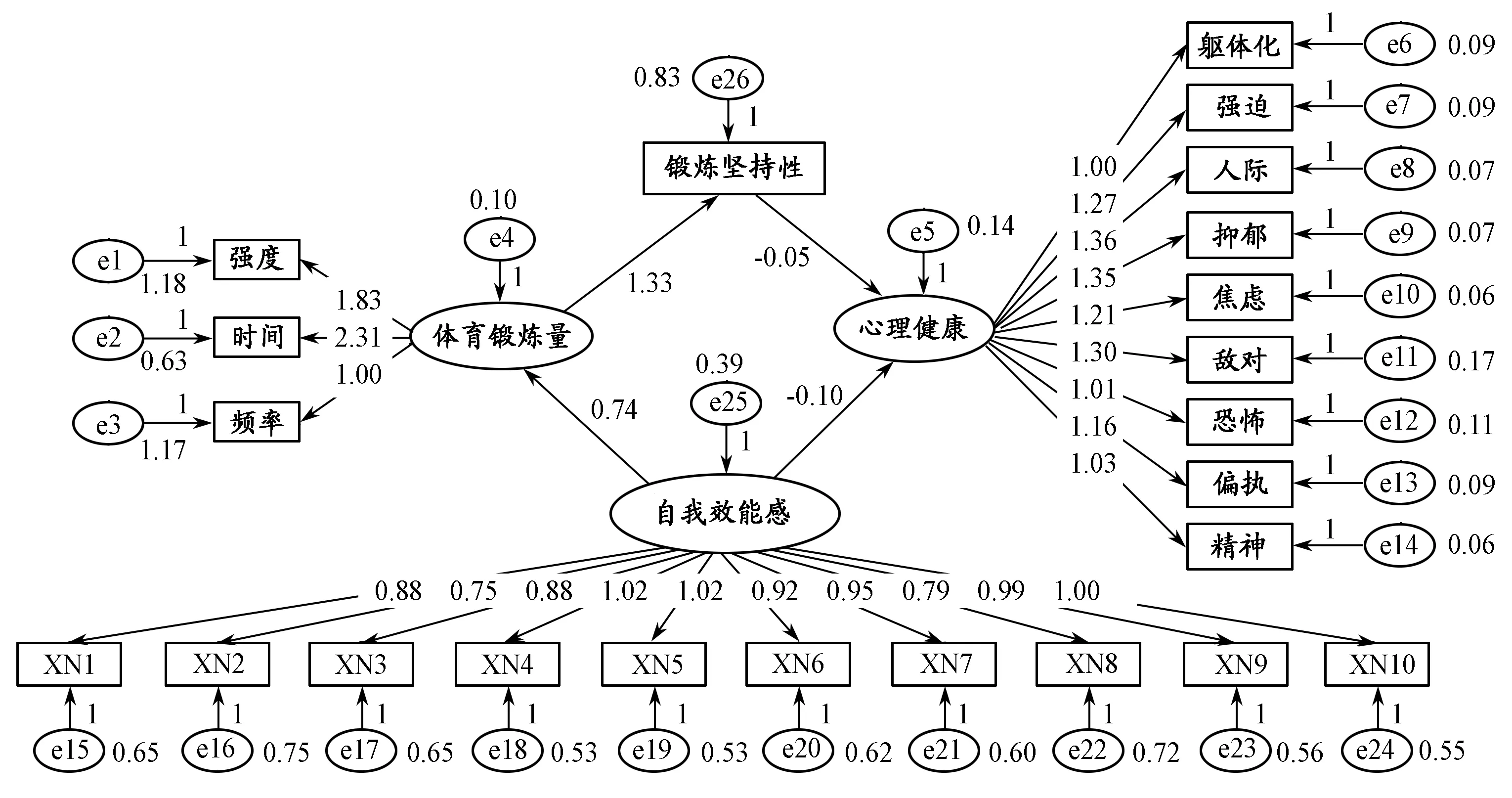

以中学生体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感和心理健康之间的相关关系为基础,采用结构方程模型Amos 17.0,对理论和逻辑分析得出的自我效能感在体育锻炼影响中学生心理健康中介作用的假设模型进行验证。参数估计结果发现,模型各类拟合度指标能够达到可接受水平,但体育锻炼量对心理健康的通径系数不能通过检验,二者临界比C.R.=0.619<1.96(P=0.536),删除这一路径后,模型识别取得参数估计值(图2)。

图 2 体育锻炼、自我效能感影响心理健康效应的路径分析示意图

在模型拟合优度(goodness-of-fit)评估方面,以模型拟合度越高,代表模型可用性越高,参数估计越具有其涵义,常用的拟合优度指数一般以卡方(X2)检验值P>0.05,X2/DF<3,RMR<0.05,RMSEA<0.08,GFI、NFI和CFI值>0.9为参照标准[4]。但卡方统计量(X2)容易受到样本大小的影响,对容量达到几百的大样本,原假设非常容易被拒绝,因此,需要同时参考其他拟合度指标来评价模型[9]。本研究的假设模型卡方检验值P<0.05,就是由于样本量较大,而出现了较大的X2值。除此之外,其他拟合度指标均达到优良(表6):X2/DF=2.734,RMR=0.041,RMSEA=0.069,GFI、NFI和CFI值均>0.9,可以确定结构方程模型合理可靠,结构模型总通径系数为-0.141(-0.05×1.33-0.1×0.74)。图2显示,各变量共有2条因果方向路径导向心理健康:1)体育锻炼对心理健康具有直接效应,体育锻炼量与锻炼坚持性对心理健康的通径系数为-0.067。体育锻炼量、锻炼坚持性对心理健康的影响通过了结构方程模型的内部检验,体育锻炼量和锻炼坚持性可以看作是持续不同时间的体育锻炼行为,对心理健康的影响方向符合理论和实践地期望,但其中只有经过长时间有规律锻炼才能形成良好的心理健康效应。2)自我效能感在体育锻炼量与心理健康间具有中介效应,通径系数为-0.074。结构方程模型内部检验体育锻炼量与自我效能感、自我效能感与心理健康之间的临界比率C.R.分别为3.664和-3.611,绝对值均>2.58,假设路径成立。结合前文2.3体育锻炼量与自我效能感在心理健康得分上具有交互作用,体育锻炼量与自我效能感、自我效能感与心理健康存在显著相关,可以确定体育锻炼量通过自我效能感的中介作用间接地影响心理健康。

表 6 体育锻炼、自我效能感、心理健康结构方程模型的拟合参数

根据荣泰生对多群组分析的解释[9],设定高中、初中2个群组来检验学段对结构方程模型的影响,新构建结构系数模型参数拟合度良好,P=0.761>0.05,两组模型变量间临界比率均<1.96,表明高中、初中两组在结构模型系数上无显著性差异,潜在变量之间的关系稳定,自我效能感在体育锻炼影响心理健康的中介效应没有学段差异。

3 讨论

3.1 中学生体育锻炼、自我效能感影响心理健康的变化特征

本研究发现,不同群体中学生体育锻炼、自我效能感对心理健康的影响存在差异。男生体育锻炼量显著大于女生,城市学生自我效能感好于农村学生,但均没有引起锻炼坚持性和心理健康的显著性变化。高中生体育锻炼量、锻炼坚持性、自我效能感得分均低于初中生,心理健康症状SCL-90得分高于初中生,其差异显著,学习压力和社会压力是高中生最突出的心理问题,这与何健等人[2]的研究结果一致。研究显示,不同体育锻炼量和锻炼坚持性对中学生自我效能感、心理健康的主效应不同,体育锻炼量与自我效能感在影响心理健康时具有交互作用,自我效能感在整个锻炼行为影响心理健康过程中扮演着重要角色。在锻炼心理学领域,自我效能感概念与个体心理健康紧密联系。国外有关行为改变的跨理论模型研究证实,青少年自我效能感随锻炼行为变化阶段的进步依次增强,呈现显著的阶段变化特征[29,30]。这种效应在国内学者的研究中也得到了证实,大学生在锻炼行为的变化阶段,自我效能感呈逐渐增强趋势,自我效能在认知过程、行为过程与变化阶段之间的关系中扮演着部分中介角色[15]。在本研究中,自我效能感随锻炼时间和锻炼等级的递增而逐步增强,但心理健康得分却没有同步降低,呈现的组合特征为:中学生持续6个月以上中等量的体育锻炼达到的心理健康效应最为显著。中等量持续6个月以上的体育锻炼是我国体育人口和美国运动医学会“适当运动”的界定标准[17],Prochaska行为转变理论对个体新行为在“保持阶段”进行“有规律的体育锻炼”也以此为标准[24]。

3.2 体育锻炼、自我效能感和中学生心理健康的关系

行为转变理论认为,处于行为改变的不同阶段,行为变化过程始终伴随心理因素的改变[22]。从初始或短期的体育锻炼到形成长期有规律的锻炼习惯,锻炼行为的改变对心理健康的影响是不同的。

1.坚持有规律锻炼具有显著的心理效应,这已被理论界普遍认可[3,5]。本研究证实,锻炼坚持性对心理健康具有主效应,且二者呈显著相关。

2.体育锻炼量没有显著的心理健康效应,但通过自我效能感可间接影响心理健康。本研究发现,体育锻炼量对心理健康没有主效应,相关不显著,在结构方程模型中对心理健康没有显著独立贡献,因而被证实对心理健康不具有直接效应。但体育锻炼量与自我效能感对心理健康具有交互作用,相关关系达到显著性水平,结构方程模型证实,体育锻炼量通过自我效能感的中介作用影响心理健康。这说明,虽然体育锻炼量对持续、整体性的心理健康状态不足以产生影响效应,但对于暂时的、局部的心理学观察指标有正向影响。Melnman等人也证实,青少年参加愉快、非竞争性或有节奏的体育锻炼会产生显著的短期情绪效应,从而形成良好的情绪状态[19]。何仲恺等[3]人认为,体育态度影响个体主观幸福感及心境状态,但对SCL-90量表得分没有显著主效应。

3.体育锻炼、自我效能感对心理健康的预测。在通过逐步回归形成的回归模型中,锻炼持续性、自我效能感和学段对心理健康响应的方差贡献率为30.7%,都具有显著的独立贡献,3个变量对心理健康具有负向预测作用,这对指导中学生进行有针对性的体育锻炼具有重要的意义。

3.3 自我效能感对体育锻炼影响心理健康的中介效应

体育锻炼、自我效能感影响心理健康的结构模型拟合优度良好,各变量临界比C.R.>1.96,参数估计值有意义,假设模型成立。模型从结构层面揭示了体育锻炼影响心理健康的内部关联:体育锻炼能够有效影响心理健康,自我效能感在体育锻炼的心理健康效应中具有中介作用。从社会学、心理学的角度审视,人们的心理健康状况具有动态性、潜在性、特定性等特征[8],这使得体育锻炼的心理效应难以完整、准确地显现出来,需要采取易于观测的心理学变量来进行表达。同类研究如刘洋等[7]人采用身体自尊来建立职业女性体育锻炼对心理健康的中介模型,颜军等人通过实验研究证实了主观幸福感在身体锻炼对大学生心理健康影响中具有中介效应等[20],均是出于这种考虑。本研究建立的中介模型通径系数较低,自我效能感对体育锻炼影响心理健康的通径系数仅有-0.074,回归方程共变率R2也未达到高水平,这可能与测量选择的一般自我效能量表有关,提示,需要增加新的变量来揭示体育锻炼心理效应的作用机制。自我效能感是人们对特定情景中行为的预期,是对自己完成任务的信心判断,情境、内容不同,结果也不尽相同,因此,一般的自我效能量表不能十分贴切地观察和反映体育锻炼的效能。李昌俊等[5]人认为,在运动促进心理健康的研究中要整合运动体验的概念,运动效能感比一般自我效能感更能反映锻炼与心理健康之间的关联,但遗憾的是目前为止尚没有成熟可靠的测量工具。

自我效能感中介体育锻炼心理健康效应的研究,为揭示体育锻炼心理健康效应的作用机制提供了理论依据,丰富和发展了锻炼是产生良好心理效应主要因素的观点。自我效能感能影响人们的思维模式、情感反应模式和行为选择,自我效能感判断决定着人们将付出多大努力以及在遇到障碍或不愉快经历时,能坚持的时间[11]。个体在进行体育锻炼过程中,不仅会衡量锻炼的效应,也会对自己能否坚持锻炼的信心进行主观评价,而这种效能评价在进行体育锻炼与获得良好心理效应之间起着至关重要的中介作用,这为体育锻炼和指导提供了更明确的方向。提高学生对锻炼行为的认知程度,一直是中、小学体育课程的主要目标之一[15],中学生对体育锻炼行为的选择、评估、坚持,使正向信念不断得到强化,是中学生取得良好健身锻炼效果、促进身心健康发展的重要因素。

4 小结

1.中学生体育锻炼、自我效能感、心理健康的人口统计学检验存在差异,持续不同时间的体育锻炼对中学生自我效能感、心理健康的效应不同。研究证实,持续6个月以上中等量的体育锻炼达到的心理健康效应最为显著。

2.回归分析表明,持续锻炼、自我效能感和学段对中学生心理健康有负向预测作用,体育锻炼量与自我效能感对心理健康具有交互作用,而体育锻炼的心理健康效应有着复杂的作用机制。

3.本研究从结构层面揭示了体育锻炼影响心理健康的内部关联:锻炼能有效影响心理健康,长期有规律的锻炼具有显著心理效应,短期锻炼能够影响个体浅层的、局部的心理健康因素,但不足以改变心理健康状态,自我效能感在体育锻炼的心理健康效应中具有中介作用。

4.自我效能感中介体育锻炼心理健康效应的研究,加深了学校体育、大众健身中对锻炼和指导活动的认识,对中学生形成良好的锻炼习惯、促进身心健康发展具有积极作用。

[1]郭新艳,李宁,郭强.城镇社区居民参与体育健身行为结构模型与应用[J].数学的实践与认识,2010,40(4):1-8.

[2]何健,张丁,孙经,等.河南省中学生心理健康现况分析[J].中国学校卫生,2013,34(3):310-312,316.

[3]何仲恺,钱铭怡,杨寅,等.运动态度和锻炼坚持性对大学生心理健康的影响[J].体育科学,2007,27(6):39-44.

[4]候杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:科学教育出版社,2004:158-164.

[5]李昌俊,贾贺男,左俊楠.锻炼促进心理健康的效果、机制与展望[J].中国体育科技,2015,51(1):132-139.

[6]梁德清.高校学生应激水平及其与体育锻炼的关系[J].中国心理卫生杂志,1994,8(1):5-6.

[7]刘洋,郭玉江.身体自尊在职业女性体育锻炼与心理健康间的中介模型检验[J].首都体育学院学报,2010,22(5):85-88,96.

[8]邱远.大学生体育锻炼与心理健康关系的初步研究[J].北京体育大学学报,2004,27(12):1637-1638,1641.

[9]荣泰生.AMOS与研究方法[M].2版.重庆:重庆大学出版社,2009:128.

[10]盛建国,唐光旭,刘茂昌,等.甘肃省初中阶段青少年自主健身行为分析[J].中国学校卫生,2014,34(11):1708-1710.

[11]司琦.锻炼心理学[M].杭州:浙江大学出版社,2008:31-37.

[12]唐征宇.试论身体锻炼与心理健康之间的关系[J].心理科学,2000,23(3):370-370,369.

[13]陶君.高中生心理健康和自我效能感及其关系[J].中国学校卫生,2013,34(11):1333-1335.

[14]王才康,胡中锋,刘勇.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001,7(1):37-40.

[15]王东升,马勇占.自我效能在体育锻炼行为改变过程中的中介作用分析[J].西安体育学院学报,2014,31(2):242-249.

[16]王征宇.症状自评量表(SCL-90)[J].上海精神医学,1984,2(2):68-70.

[17]沃林斯基.健康社会学[M].孙牧虹,译.北京:社会科学文献出版社,1999:359.

[18]谢庆伟.大学生身体锻炼、身体自尊及其与一般自我效能感的关系[J].广州体育学院学报,2012,32(3):95-99.

[19]许军,陈和年.健康的定量化测量[J].国外医学·社会医学分册,1998,(4):145-148.

[20]颜军,孙雪梅,陈爱国,等.应对方式和主观幸福感的中介效应:身体锻炼对大学女生心理健康影响的实验研究[J].体育与科学,2011,32(5):95-99.

[21]殷恒婵,傅雪林.对体育锻炼心理健康效应研究的分析与展望[J].体育科学,2004,24(6):37-39,44.

[22]尹博.健康行为改变的跨理论模型[J].中国心理卫生杂志,2007,21(3):194-199.

[23]赵书祥.实用体育统计学[M].北京:北京体育大学出版社,2011:186-201.

[24]郑祥荣,青少年锻炼行为分阶段转变的制约因素及干预策略[J].福建师范大学学报(自然科学版),2009,25(6):114-120.

[25]祝蓓里,季浏.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,2004:248-253.

[26]BANDURA A.Self-efficacy:The Exercise of Control[M].New York:Freeman,1997:133-134.

[27]HAMER M,STAMATAKIS E,STEPTOE A.Dose-responsere layionship between physical activity and mental health:The scottish Health Survey[J].Br J Sports Med,2009,43(14):1111-1114

[28]HERRING M P,O'CONNOR P J,DISHMAN R K.The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients A sys-tematic review[J].Arch Int Med,2010,170(4):321-331.

[29]MARCUS B H,SIMKIN L R,ROSSI J S,etal.Longitudina shifts in employee's stage and processes of exercise behavior change[J].Am J Health Promot,1996,10(3):195-200.

[30]NIGG C R,COURNEYA K S.Trans the oretical model:Examining adolescent exercise behavior[J].J Adoles-cent Health,1998,22(3):214-224.

[31]SIRBASKU C,SARAH L.Parents of children diagnosed with pervasive developmental disorders:An examination of family strengths,coping,distress,and efficacy[J].Diss Abstracts Int: B:The Sci Eng,2001,61(9-B):5006.

The Influences of Exercise on The Mental Health of Middle School Students:Intermediary Effect of Self-efficacy

SHENG Jian-guo,GAO Shou-qing,TANG Guang-xu

Using SCL-90,the GSES and the revised PARS-3 scales to measure 1084 middle school students,applied AMOS validation exercise effect hypothesis model of middle school students' mental health,for provide theoretical basis to explore the exercise mechanism of mental health.The results showed that 1) Different exercise on middle school students' self-efficacy and mental health effect is different,six months or more of the same amount of exercise to the mental health effect is the most significant.2) Exercise,self-efficacy to junior and senior high school students' mental health has negative prediction (R2=0.094,P<0.05).3) Middle school students' exercise influencing the structural equation model of mental health test of goodness of fit index is good,the amount of exercise,exercise perseverance and self-efficacy affect middle school students' mental health of the path coefficient is 0.141.Exercise amount has no significant effect of mental health,but indirectly affect mental health by improving the self-efficacy,and there is intermediary effect in physical activity.It reveals that there is the internal relationship in the middle school students exercise,self-efficacy and mental health,and provides a clear direction for physical training and guidance for high school students.

middleschoolstudents;physicalexercise;self-efficacy;mentalhealth;intermediaryeffect

1002-9826(2016)05-0098-06

10.16470/j.csst.201605013

2015-09-28;

2016-05-25

河西学院教学研究资助项目(HY[2014]JXYJ009)。

盛建国(1970-),男,甘肃高台人,副教授,硕士,主要研究方向为学校体育教学与训练,Tel:(0936)8281442,E-mail:shenjg@hxu.edu.cn。

河西学院 体育学院,甘肃 张掖 734000 Hexi University,Zhangye 734000,China.

G804.82

A