运用功能性磁共振研究针刺足三里对脑功能影响的现状分析*

2016-12-16徐金龙杨增荣

黄 梅,赵 荣,王 峰 ,黄 昆,徐金龙,杨增荣,徐 蔚

(1.云南中医学院,云南 昆明 650000;2.昆明医科大学第二附属医院,云南 昆明 650000)

运用功能性磁共振研究针刺足三里对脑功能影响的现状分析*

黄 梅1,赵 荣1,王 峰1,黄 昆1,徐金龙1,杨增荣1,徐 蔚2△

(1.云南中医学院,云南 昆明 650000;2.昆明医科大学第二附属医院,云南 昆明 650000)

通过查阅2005—2014年在中国知网(CNKI)、万方、维普数据库公开发表的应用功能性磁共振成像(fMRI)技术观察针刺足三里穴相应脑功能反应情况的文献资料,探讨针刺足三里脑反应研究现状,为研究脑与针灸临床相关性、脑与穴位相关性、脑与经络相关性等提供思路。研究发现足三里的fMRI研究呈逐年增多趋势,实验设计方案方面取得了一定的进展。刺激足三里对大脑皮层及边缘系统有广泛的激活效应,在验证经穴特异性的同时,一定程度上揭示了穴位-经络-中枢-脏腑的相关性以及脑功能区可能存在复杂网络的协调作用参与针刺效应。

功能性磁共振成像;针刺;足三里;综述

大脑是人体感知各种外界刺激及下达各种命令及信息的交流场所,针刺刺激过程中,脑的中枢整合是必不可少的一个环节。目前对于针刺刺激与脑的相关性研究中,功能性磁共振技术(Functional magnetic resonance imaging,fMRI)因其无辐射、无创、具有时间及空间高分辨率、实时监测追踪脑内信号改变等特点运用广泛[1]。采用fMRI技术几乎涉及了经络系统所有经脉[2],经脉上气血流注聚结的地方——腧穴是研究的关键。足三里穴作为临床常用穴位,目前在运用功能性磁共振研究脑与针灸的临床相关性中最为常用[3]。本研究通过对近10年来针刺足三里穴fMRI的脑功能影响的文献进行整理分析,以期为脑与针灸临床相关性、脑与穴位相关性、脑与经络相关性等研究提供思路。

1 文献检索方法及结果

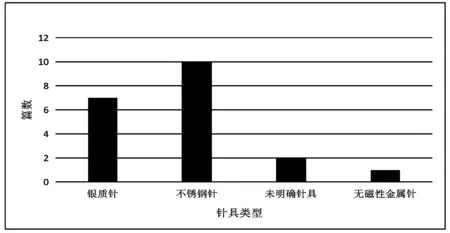

通过检索中国知网、万方、维普数据库近年来公开发表的全文文献,以“功能性磁共振或fMRI”“足三里”为关键词用“AND”连接进行检索,检索后文献经过手工剔除重复报道、内容缺乏真实性及未采用针刺刺激的文章,最后共计得到相关文献26篇。其中,综述5篇,临床及基础研究20篇,动物研究1篇。由于穴位的功能性磁共振研究是在活体上进行,因此,文献中除了1例采用高级非人灵长类动物食蟹猴在麻醉状态下进行针刺左侧足三里 fMRI的研究[4]外,余均在人体上进行,故本研究的文献来源以临床及基础类文章为主[5-24]。对2005年到2014年10年期间发表在中文核心期刊或科技核心期刊的上述标准文献进行统计,见图1。

图1 核心期刊文献统计

从图1可以看出,足三里的功能性磁共振研究呈逐年增多趋势,近5年的研究是之前5年的2.3倍。随着研究的深入及设备的更新,足三里的脑中枢机制以及由此而展开的相关研究将是针刺研究领域的热点。

2 受试对象及样本量

根据文献发表时间得到足三里穴的功能磁共振研究中受试对象来源及文献中的样本含量如封三彩图2。从封三彩图2中可以明显的看出,近10年的足三里功能磁共振研究主要以健康志愿者为研究对象,且采用自身对照研究。早期仅有1篇[9]选择了脑梗死患者,但没有任何对照方式,样本例数为7例,研究结果的可靠性有待质疑。在近5年的研究中[11-24],受试者的选择逐渐偏向于病理状态的患者,样本含量增加。有学者[25]也认为,功能磁共振的研究样本中,超过17例的研究结果较稳定。因此,如何在避免资源浪费的基础上合理选择样本含量更有利于穴位的fMRI研究,仍是今后不容忽视的环节。

3 设备材料

3.1.1 设备 fMRI技术要求获得高分辨率的脑图像,在fMRI成像系统中,1.5T的磁共振设备具有磁场强度高、图像质量清晰、可靠等特点在各大医院普及。而近年来3.0T磁共振设备由于信噪高的优势在体部多期动态扫描以及心血管成像上超越1.5T,并且可以最大程度减少伪影而拥有更好的BOLD成像效果,完成1.5T设备所不能完成的DTI成像,逐渐成为临床及实验研究的新宠。在本次文献的统计中,除5篇综述,余临床文献采用1.5T磁共振设备占61.9%,3.0T磁共振设备占38.1%。但对于如何选择1.5T还是3.0T设备应以临床实际需求为主。1.5T磁共振设备不断改进技术,仍将是医院的主导。

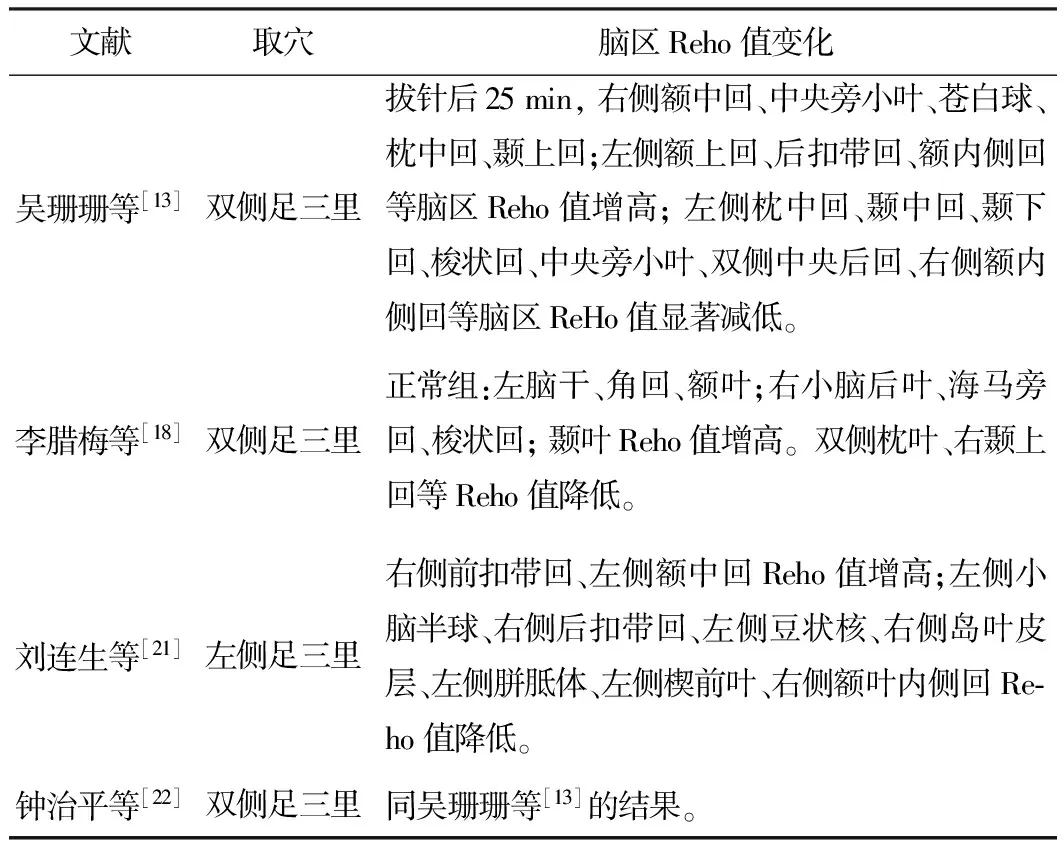

3.1.2 针具 上述文献统计表明,用于实验的针具和临床使用的针具有所差别,采用一次性不锈钢针具占了50%。而足三里的fMRI研究中,除了一次性不锈钢针具外还有35%的研究采用了银质针具。见图3。李贞晶等[26]认为在磁场中操作不能使用不锈钢针,若是在扫描前针刺可以采用不锈钢针,若是要在磁场中操作,还是应该以999纯银针具比较合适。对于肖叶玉等[8]采用的无磁性金属针,并没有注明是何种金属、生产厂商、型号等,不具参考意义。

图3 针具

4 足三里fMRI观察情况

4.1 单纯脑激活区研究

针刺足三里穴最直接的观察是脑区的激活与负激活反应。在现有的文献中,针刺对象为健康志愿者且为右侧足三里穴的有8篇[5-8,12,14,16-17],经手工统计脑激活区见封三彩图4。

封三彩图4中,以针刺健康志愿者右侧足三里的脑区激活(包括了正激活和负激活)为观察指标,共同的激活区域集中在扣带回、中央后回、额中回,其次是中央前回、额上回、额下回、颞中回、岛叶等。其中,具有代表性的是江虹等[12]将具有中医特色的针刺补泻手法应用到足三里的功能磁共振研究,结果表明电针补泻手法在激活的脑区范围上变化不大,并且针刺假穴组只激活中央旁小叶及小脑半球,而经穴组激活了范围更广的辅助运动区、脑皮质区、边缘系统,这与手针补法激活的脑区大部分重叠[8]。这也进一步说明补泻手法对研究方案中即时效应的影响较小,但是否影响长期效应有待研究。方继良等[15]选择了电针左侧足三里,结果发现对丘脑-体感区-岛叶有明显激活效应,对边缘叶-新皮层有显著负激活效应,与具有相似功能的关元穴脑激活区相似。不仅如此,方继良等[15]还采用了脑功能网络连接分析方法,对研究对象静息态、留针、电针以及针刺后效应等脑功能网络变化进行追踪观察,发现留针及电针的脑功能网络存在显著性差,在针刺后效应中,足三里穴较关元穴短程功能连接差异高于长程功能连接,为足三里的穴位特异性和临床取穴提供了一定的脑效应基础。

4.2 观察脑区低频振幅(ALFF)的脑功能研究

表1 脑区ALFF变化统计

采用静息态磁共振成像低频振幅(ALFF)是为了关注在针刺穴位拔针后对脑默认网络活动存在的影响。对于足三里的研究中,表1显示了不同的研究角度。龙玉等[10]从针后时间效应出发,陈鑫等[11]则更关注经穴与非经穴的区别,但研究结果皆证明了脑区ALFF变化集中在颞、顶、枕等大脑皮层、小脑以及边缘系统。这与图4的脑激活区也存在80%以上的重叠,再一次说明了足三里穴有类似的固定的脑功能效应区。另外,在针刺后25 min内出现了两个时间点的脑区ALFF增高,经穴较非经穴脑区ALFF增高明显,这对于解释临床操作中绝大部分患者拔针后仍有针感遗留所发挥的针刺持续性效应、穴位的特异性等有了更有力的脑效应证据。

4.3 基于局部一致性(ReHo)方法的脑功能研究

Reho方法是一种处理静息态功能磁共振数据的分析方法,Reho值升高常提示局部脑区的神经元活动的一致性增强,反之减弱。表2中吴珊珊等[13]与钟治平等[22]观察拔针后第25 min的脑区Reho值变化结果完全相同,且都证明由于颞叶、梭状回、扣带回等边缘系统脑区的Reho值变化,提示了足三里调节胃肠功能中枢神经网络作用机制的存在。李腊梅等[18]研究对不同敏感度体质个体的足三里穴针刺前后脑区Reho值,表2列出了正常组的Reho值变化,而敏感组较正常组、不敏感组Reho值变化脑功能区最多、程度更强,也充分证明了临床上得气感较好的患者疗效也更好。表2的统计中,共同的Reho值变化脑区都涉及到了边缘系统,是否边缘系统在针刺足三里的效应机制响应中发挥了主要的作用,仍需要大样本及病理状态受试者的研究来证明。

4.4 功能性消化不良(FD)患者脑功能成像

2篇文献[20、24]都采用了实验组FD患者、对照组健康志愿者的右侧足三里为研究对象。相对于图4健康志愿者右侧足三里的脑激活区,FD患者特异性的激活了下丘脑。下丘脑是调节内脏活动和内分泌活动的较高级神经中枢所在,与脑垂体激素的分泌和释放密切联系,参与自主神经系统的相关调节。因此,对于下丘脑的相关的症状如肥胖、厌食、睡眠障碍、体温等,足三里在临床上都有较好治疗与调整作用。

表2 脑区Reho值变化统计

表3 病理状态脑功能成像统计

5 讨论

功能性磁共振技术(fMRI)基于血氧水平依赖(BOLD)的核磁共振成像技术,出现于20世纪90年代。由于此技术能特定在大脑活动的皮层区域进行准确、可靠的定位,并实时跟踪信号的改变,对于客观的评价脑反应与穴位的特异性、脑功能与经络功能、中枢网络与针刺效应机制等具有可靠的说服力。有学者检索了“十一五”期间国内学者发表的国内外文献资料,且采用脑功能成像技术为研究手段,在统计分析后发现,经穴优于非穴的治疗效应,不同经穴的治疗效应不同,跟病症相关经穴的针刺效应优于非相关经穴,这在一定程度上证实了经穴效应特异性的存在[27]。其效应机制可能是针刺在穴位作用产生信号输入脑内进行高端信息整合,进而将反馈信息输出外周靶点,通过穴位-经络-中枢-经络-靶器官发挥作用[28]。而在胡伟等[24]的研究中,功能性消化不良患者相对于正常健康者,针刺足三里时BOLD-fMRI观察到下丘脑及海马等区域明显激活,针刺后的血清胃泌素含量受到抑制,从而也推断针刺存在穴位-经络-中枢-脏腑的作用路径。穴位是机体重要的信息“传感器”,既是经络上气血流注的特殊部位,也是内在脏腑病变直接的反应区和治疗区[29],更是fMRI检测的关键刺激点。早期的穴位刺激采用健康志愿者,在对足三里穴的相关脑功能研究后发现,在这些健康受试者的脑激活区中,共同的激活区域超过50%以上有扣带回、中央后回、额中回,中央前回、额上回、额下回、颞中回、岛叶等,如图4。扣带回是边缘系统的重要组成部分,参与了许多复杂的躯体和内脏运动功能和疼痛反应,也被认为与行为、认知、情绪调节密切相关;中央后回是躯体感觉中枢,中央前回是运动中枢;额中回、额上回、额下回则被认为与记忆、语言、智力、人格等有重要的关联;颞中回与情绪和精神活动相关;岛叶则与内脏感觉和运动有关,也被认为是边缘系统的一部分。因此,不难看出,足三里穴的主要功能“肚腹三里留”以及针刺足三里镇痛、治疗运动感觉功能障碍等,与此相对应的脑区也在针刺刺激时产生了广泛的激活效应,这与病理状态的FD患者脑激活区相一致。但这仅仅体现了足三里治疗范围的一方面,拓宽受试者的病种范围,使其更接近临床的研究模式将是今后研究的重要方向。

将fMR技术运用到针刺穴位的研究,关键的步骤是实验任务的设计,比如组块设计(Block Design),经典的组块设计是基于“静息—任务—静息”的固定模式,最早用于视觉和功能皮层的神经生理活动研究[30]。在本研究统计足三里的脑功能研究中,组块设计占到57.14%。另一种实验设计是事件相关设计(Event related Design),常用于复杂的多刺激模式设计,刺激任务的时间和顺序不再固定,可用于提高数据的敏感性,但是数据的可靠性和稳定性则需要重复验证及处理才可能得到经得起实践验证的结果[26],故在fMRI的研究中并不常用,本研究统计足三里的脑功能研究中仅占到了4.76%。另有28.57%采用静息太扫描方法,意在受试者清醒状态下,避免来自于听视觉及其它任务的刺激,实验简单,可操作性强,受试者也比较容易配合,避免了因为任务的执行而导致的误差[31],故在本研究统计的文献中主要用来观察针刺后和持续时间的脑功能反应。因此,对于今后的实验方案中采用何种任务设计,应根据研究目的和预期结果而灵活选择。

总的来说,足三里的fMRI研究已经取得了一定的研究进展,特别是在穴位的特异性及针刺即时效应方面。而针刺的后续效应、持续效应也采用了观察低频振幅(ALFF)或分析局部一致性(Reho)的数据方法。但其研究方案仍然参差不齐,同一穴位的脑反应网络受到诸多因素的干扰,如受试者的体质、情绪、患病状况,操作者的取穴精准度、针刺深度的把握、得气的评定、配穴的选择、实验任务设计方法、设备参数、观察角度等都有可能影响实验结果。世界上没有相同的人体可供实验完全的标准化,也不可能在同一个人体上得出多次重复完全一样的研究结果,如何在尽量避免客观因素影响的同时完善实验方案的设计是今后需要考虑的问题。另外,笔者认为穴位刺激引起大脑皮层区域激活,在实时观察脑激活范围及区域的同时是否能结合其它检测手段,如磁共振弥散张量成像(DTI)等追踪脑白质内神经传导束的走行,动态的观察穴位刺激与中枢神经系统关系将是今后研究的热点领域。

[1] 苏强,张剑宁,李明.功能性磁共振成像应用于穴位脑区功能效应的研究进展[J].中国针灸,2014,34(5):517-518

[2] 易洋,徐放明.穴-脑联系的功能磁共振成像研究进展[J].上海针灸杂志,2010,29(8):486-489

[3] 郭太品,曾芳,梁繁荣.足三里穴fMRI研究概况与分析[J].辽宁中医杂志,2012,39(8):1650-1651

[4] 武鹏飞,孙向东,任庆国,等.食蟹猴左足三里穴针刺fMRI研究[J].泰山医学院学报,2012,33(5):366-370

[5] 方松华,章士正,刘海,等.针刺脑反应的功能性磁共振成像研究-附14名健康人资料观察[J].中国中西医结合杂志,2006,26(11):965-968

[6] 吴志远,缪飞,项琼瑶,等.针刺足三里对磁共振脑功能成像影响的研究[J].中国中医药科技,2007,14(5):305-307

[7] 张嵘,邹燕琴,黄穗乔,等.脑功能磁共振成像在针刺合谷、足三里与内关、三阴交穴位后的影像学特征变化比较[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(22):4271-4272

[8] 肖叶玉,杜丽,洪璧楷,等.手法针灸足三里穴脑内效应磁共振功能成像研究[J].中国中西医结合杂志,2008,28(2):122-125

[9] 刘爱国,吴秀玲,李永秋,等.脑梗死患者针刺足三里穴的脑功能性磁共振成像观察[J].河北中医,2009,31(1):51

[10] 龙玉,刘波,刘岘,等.静息态功能磁共振评价针刺足三里穴后效应[J].中国医学影像技术,2009,25(3):373-375

[11] 陈鑫,陈俊,刘波,等.静息态低频振幅对针刺足三里穴中枢作用机制初探[J].中国中西医结合杂志,2010,30(19):1030-1034

[12] 江虹,王培军,赵小虎.功能磁共振成像观察补法、泻法针刺足三里穴对大脑作用的中枢机制[J].中国医学影像技术,2010,26(4):635-638

[13] 吴珊珊,陈俊,刘波,等.针刺足三里穴后续效应的脑功能成像研究[J].广州中医药大学学报,2011,28(1):29-32

[14] 张蔚.针刺足三里穴得气与非得气的大脑功能成像对比研究[J].中国医疗设备,2011,26(12):38-41

[15] 方继良,王小玲,王寅,等.电针正常人足三里和关元穴中枢效应的fMR 脑功能成像比较[J].针刺研究,2012,37(1):46-52

[16] 何敬振,侯照成,张华,等.针刺脑功能磁共振成像的可重复性研究[J].山东大学学报(医学版),2013,51(7):46-48

[17] 傅海扬,殷长俊,张志强,等.针刺与麦粒灸足三里穴的fMRI成像差异研究[J].江苏中医药,2013,45(1):54-55

[18] 李腊梅,吕发金,郭仲杰,等.针刺对不同敏感度正常人大脑局部一致性影响差异的功能性磁共振研究[J].针刺研究,2013,38(4):306-313

[19] 谭建豪,王燕燕,隆晓菁,等.手针和电针足三里穴持续性效应的功能磁共振成像研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2013,40(7):64-68

[20] 李政杰,曾芳,杨玥,等.功能性消化不良患者针刺治疗后对针刺足三里脑的响应[J].世界华人消化杂志,2013,21(19):1882-1887

[21] 刘连生,曾道辉,孟贞贞,等.针刺足三里的静息态脑功能局部一致性研究[J].生物医学工程与临床,2014,18(2):146-149

[22] 钟治平,刘波,吴珊珊,等.足三里穴中枢神经网络作用机制的静息态脑功能磁共振成像研究[J].新中医,2014,46(4):174-177

[23] 甄俊平,王峻,周冰,等.不同时辰针刺足阳明胃经中枢效应差异脑功能磁共振成像对比研究[J].中国药物与临床,2014,14(9):1198-1202

[24] 胡伟,张蔚,杨健,等.针刺足三里对功能性消化不良患者脑功能成像与胃泌素的影响[J].武汉大学学报(医学版),2014,35(5):740-743

[25] 徐春生,李传富,杨骏,等.样本量大小对针刺脑功能成像激活区定位的影响[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,9(4):289-292

[26] 李贞晶,孙忠人,孙臣义,等.基于 Bold fMRI 对针刺穴位引发脑皮层 ROI 分析的实验设计思路与数据处理探讨[J].针灸临床杂志,2012,28(12):54-57

[27] 李春华,刘玉祁,张鹏,等.“十一五”期间经穴效应特异性研究进展[J].中国针灸,2013,33(6):573-576

[28] 苏世君,赵晓峰,王舒.脑功能成像技术在穴位特异性研究中的应用[J].中国针灸,2010,30(12):997-1001

[29] 徐媛,陈波,赵雪,等.穴位是机体信息的“传感器”[J].中国针灸,2013,33(12):1127-1130

[30] 陈鑫,刘波.针刺与脑功能成像[J].中国中西医结合影像学杂志,2012,10(3):287-288

[31] 刘迈兰,常小荣,袁宜勤.基于静息态功能磁共振技术研究针灸调节病理状态的进展[J].针刺研究,2014,39(5):418-421

Human Brain Response to Acupuncture at Zusanli (ST 36 )Acupoint from fMRI Study

HUANG Mei1,ZHAO Rong1,WANG Feng1,HUANG Kun1,XU Jin-long1,YANG Zeng-rong1,XU Wei2△

(1.YunnanUniversityofTCM,Kunming650000,China;2.TheSecondAffiliatedHospitalofKunmingMedicalUniversity,Kunming650000,China)

This paper reviews the literatures of CNKI,Wanfang Data and VIP Database about acupuncture at Zusanli (ST 36 ) acupoint with fMRI from 2005 to 2014. Analyze the literatures about the human brain response to acupuncture at ST 36 acupoint from fMRI evidence and provide some research ideas about correlation between brain function and clinical acupuncture,acupuncture points and meridians.Research on ST 36 has increased year by year.The study shows the response of human cerebral cortex and limbic system to acupuncture stimulation at ST 36, supporting functional specificity of acupoints in human as evidence by fMRI.The study explains the correlation of acupoint-meridian-centre-Zang fu and the complex network coordination involved in acupuncture efficacy.

fMRI;Acupuncture;Zusanli (ST 36);Summary

云南省中青年学术技术带头人后备人才项目,编号:2012HB034。

黄梅(1988-),女,2014级针灸推拿专业硕士研究生。

△通讯作者:徐蔚(1962-),男,教授,博士研究生导师,研究方向:神经外科学临床及经络基础科学研究。

R245.2

A

1005-0779(2016)11-0094-04

2016-06-15