旋覆消癖汤结合外治法治疗非酒精性脂肪肝30例

2016-12-06罗秀清章浩军范文东曾玉凤

罗秀清,章浩军,范文东,曾玉凤

(龙岩市中医院,福建龙岩364000)

旋覆消癖汤结合外治法治疗非酒精性脂肪肝30例

罗秀清,章浩军,范文东,曾玉凤

(龙岩市中医院,福建龙岩364000)

目的观察旋覆消癖汤结合外治法对非酒精性脂肪肝(NAFLD)患者肝功能、血脂、TNF-α等指标的影响,探讨其作用机制。方法将我院2014年1月—2015年9月门诊及住院收治的60例NAFLD患者按随机数字表分为治疗组和对照组各30例,对照组口服多烯磷脂酰胆碱(易善复)胶囊,456 mg/次,每日3次;治疗组口服旋覆消癖汤联合游走罐、刺络放血、穴位埋线疗法,2组均治疗3个月。治疗前后观察2组肝功能、血脂、TNF-α、肝/脾CT值等指标变化。结果治疗后2组ALT、AST、TG、TC、TNF-α、肝/脾CT值等指标均有明显改善,与治疗前相比有显著性差异(P<0.05);治疗组总有效率86.67%,对照组总有效率73.33%,治疗组优于对照组(P<0.05)。结论旋覆消癖汤联合游走罐、刺络放血、穴位埋线疗法治疗NAFLD有显著疗效,其作用机制可能是通过降低血清TNF-α含量,从而改善肝功能,调节血脂代谢,达到治疗NAFLD的目的。

非酒精性脂肪肝;旋覆消癖汤;游走罐;穴位埋线;TNF-α;肝功能

非酒精性脂肪肝(nonacoholic fatty liver disease,NAFLD)是一种无过量饮酒史但与胰岛素抵抗、遗传环境代谢应激相关性疾病,肝实质细胞脂肪变性和脂质贮积是其病理改变特征[1]。本病属中医“胁痛”“肝癖”“积聚”等范畴,病位主要责之于肝、脾,多因饮食失节、过度肥胖、感受湿热疫毒、情志失调、久病体虚等引起[2]。目前西医对本病的各种治法效果不佳。我课题组成员发挥传统医学的整体调节优势,在流行病学调查和中医辨证论治的基础上,自拟旋覆消癖汤联合游走罐、刺络放血、穴位埋线等外治法治疗本病30例,在改善NAFLD患者肝功能、血脂、TNF-α水平上,疗效甚佳,现报告如下:

1资料和方法

1.1 一般资料收集我院2014年1月—2015年9月本院门诊及住院收治的60例符合入组标准的NAFLD患者,按随机数字表分为治疗组和对照组各30例。治疗组中男18例,女12例;年龄27~65岁,平均(40.8±5.7)岁;病程3.2~6.5 a,平均(5.10±1.0)a。对照组30例,男20例,女10例;年龄28~65岁,平均(41.2±5.4)岁;病程3.4~6.6 a,平均(5.20±0.8)a。2组性别、年龄、病程等经统计学处理,无显著性差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2 西医诊断标准参照2006年中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组制订的《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南》[3]:①无饮酒史或饮酒折合乙醇量:男性<140 g/周,女性<70 g/周;②除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性等导致脂肪肝的特定疾病;③除原发疾病临床表现外,可有乏力、消化不良、肝区隐痛、肝脾肿大等非特异性症状及体征;④存在代谢综合征或不明原因性血清ALT水平升高,持续4周以上;⑤影像学表现符合弥漫性脂肪肝诊断标准。

1.3 中医证候诊断标准参考《中医消化病诊疗指南》[4],中医辨证属痰瘀互结证。主症:①右胁下痞块;②舌淡暗边有瘀斑,苔腻。次症:①右胁肋刺痛;②纳呆厌油;③胸脘痞闷;④面色晦暗;⑤脉弦滑或涩。其具备主症中2项加次症2项者即可诊断。

1.4 纳入标准①符合NAFLD诊断;②中医证型符合痰瘀互结证。③年龄18~65岁;④实验前2周内未接受同类药品治疗;⑤患者知情同意,愿意配合实验进行治疗、观察、随访。

1.5 排除标准①哺乳、妊娠期或正准备妊娠的妇女;②过敏体质及对本研究已知成分或其他药物过敏者;③精神病患者;④目前参加其他临床实验的患者。

1.6 治疗方法治疗期间忌烟酒,清淡饮食,加强运动,治疗前2周2组均停用降脂护肝药物。以下疗法均以3个月为1个疗程,1个疗程后评定疗效。

1.6.1 治疗组采用中药口服联合外治法。口服:旋覆消癖汤加减(中医经典方剂旋覆花汤合五积散加减),组方:旋覆花20 g,茜草10 g,姜半夏10 g,茯苓30 g,橘络6 g,枳壳10 g,桔梗10 g,桂枝10 g,木防己20 g。日1剂,加水煎煮成200 mL,每次100 mL,分早晚温服。临证加减:痰湿重,腹胀者加苍术10 g,厚朴10 g;血瘀明显者加当归10 g,川芎10 g,焦山楂10 g。外治法:①游走罐与刺络放血:局部消毒后,涂以适量的凡士林,用闪火法在膀胱

经上拔罐,并沿着膀胱经第一侧线走罐,至皮肤出现红色瘀血,起罐后擦净凡士林。局部穴位消毒后,用三棱针点刺出血再拔罐。刺络放血,取穴:大椎、期门、肝俞,1周1次,放血后6 h内不碰水。②穴位埋线:患者仰卧位,暴露下肢,常规皮肤消毒,将3号医用羊肠线(上海浦东金环医疗用品有限公司)剪成1 cm等长线段;取羊肠线穿进7号注射针头内,将针尖刺入穴位,直刺约30 mm提插得气后,用针芯抵住羊肠线缓缓退出针管;将羊肠线留在穴位内,敷无菌棉球以胶布固定。取穴:中脘、带脉、足三里、阴陵泉、丰隆、太冲,均行提插捻转泻法。7 d埋线1次,埋线当天不要洗澡。

1.6.2 对照组口服多烯磷酯酰胆碱胶囊[易善复,赛诺菲安万特(北京)制药有限公司,规格:228 mg/粒],2粒/次,每天3次。

1.7 观察指标①血清TNF-α;②ALT、AST;③TG、TC;④肝/脾CT值:0.7<肝/脾CT值≤1则为轻度脂肪肝,0.5<肝/脾CT值≤0.7为中度脂肪肝,肝/脾CT值≤0.5为重度脂肪肝;⑤不良反应。1.8统计学处理采用SPSS17.0软件进行统计分析,计数资料采用χ2检验,计量数据属正态分布以x±s表示,采用t检验。

2结果

2.1 疗效判定标准参照《中医消化病诊疗指南》[4]制定,痊愈:症状体征消失,影像学检查肝脏形态及实质恢复正常,血脂各项指标及血清转氨酶恢复正常。显效:症状消失,体征明显减轻;影像学检查:重度脂肪肝恢复为轻度或中度,轻度脂肪肝恢复为正常;血脂改善达到以下任意一项:TC下降20%,TG下降40%。有效:症状减轻;影像学检查:重度脂肪肝恢复为中度,或中度脂肪肝恢复为轻度;血清转氨酶好转;血脂改善达到以下任意一项:TC下降10%但<20%,TG下降20%但<40%。无效:症状及体征无改善,影像学检查脂肪肝程度及血清转氨酶、血脂无改善。

2.2 2组疗效比较见表1。

表1 2组疗效比较(n,%)

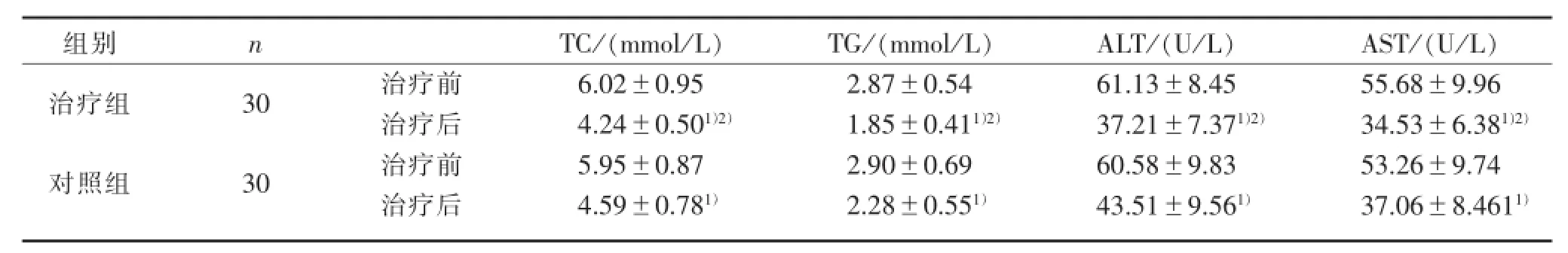

2.3 2组治疗前后肝功能变化比较见表2。

表2 2组治疗前后肝功能变化比较(x±s)

2.4 2组治疗前后肝/脾CT值及TNF-α水平变化比较见表3。

表3 2组治疗前后肝/脾CT值及TNF-α水平变化比较(x±s)

2.5 2组不良反应情况2组均未出现明显不良反应。

3讨论

目前关于NAFLD发病机制尚未完全阐明,多数学者[5]认为NAFLD的发病因素与TNF-α、SREBP-lc基因、胰岛素抵抗关系密切。其中炎症因子TNF-α通过上调SREBP-lc mRNA的表达,使脂质合成增加,肝脏代谢失衡而致脂肪变性[6];且在脂肪肝的形成过程中,TNF-α对肝细胞还具有直接毒性,并可通过激活NF-KB触发其它细胞因子或IL-1、IL-8等粘附分子的分泌,加重炎症和损伤[7]。可见降低TNF-α水平是其治疗关键点之一。治疗上西医主要用药是多烯磷酯酰胆碱[8-9],其可抑制TNF-α等炎性细胞因子产生,发挥保肝作用,但疗效并不十分理想。

临床调查发现:本地区NAFLD患者因南方山区多寒湿,居民又喜食寒凉肥甘之品,致脾阳不足者居多;加之起居无常,情志失调,从而使得脾失健运,痰湿内蕴,肝失疏泄,血行不畅。以脂浊积聚,肝

络不和,痰瘀互结为其主要证型。针对此证型,取《金匮要略》中旋覆花汤以疏肝通络、行气活血、通阳散结,取《太平惠民和剂局方》中五积散以调中顺气、除风冷、化痰饮[10]。两方组成有效方剂“旋覆消癖汤”,方中旋覆花、茜草疏肝理气、化瘀通络,半夏、茯苓健脾化痰消癖,枳壳、桔梗一升一降,调节中焦升降之枢纽,橘络化痰通络,桂枝通利血脉、通阳化气,木防己通利经遂支饮、去痰湿。全方具有疏肝健脾、化痰除湿、行瘀通络之良效。再联合背部膀胱经游走罐、大椎、期门和肝俞穴位放血,丰隆、足三里、阴陵泉、带脉、中脘等穴位埋线等中医外治法,增强了疏通经络、祛除瘀滞、健脾化湿、行气活血、调和阴阳之功效。现代药理研究亦表明:旋覆花提取物的主要有成分有黄酮类、倍半萜内酯类和萜类化合物,具有抗炎、抗肝损伤和细胞毒等作用[11];而橘络中的橙皮苷通过抑制胰脂酶活性,增加三酰甘油从粪便中排出;桔梗皂苷类能抑制脂肪酶活性,抑制脂肪吸收,增加胆固醇排泄,降低肝内胆固醇含量,从而使得血浆TG水平降低[12-13]。龚秀杭[14]观察穴位埋线对NAFLD的治疗作用,发现可明显降低肝组织TG、CHOL含量,改善血清ALT、AST水平,降低血清TNF-α水平,使大鼠肝组织脂肪变性和炎症程度明显减轻。

本研究表明:旋覆消癖汤结合外治法作用机制可能是通过抗炎、调节细胞炎性因子表达、改善胰岛素抵抗等多靶点、多途径来降低血清TNF-α含量,从而改善肝功能、调节血脂代谢,达到治疗NAFLD的目的。

[1]中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)[S].现代医药卫生,2011,27(3):641.

[2]范小芬,邓银泉,吴国琳,等.非酒精性脂肪性肝病中医证型分布及证候特点研究[J].中国中西医结合杂志,2011,31(10):1332-1336.

[3]中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊疗指南[S].中华肝脏病杂志,2006,14(3):161-163.

[4]李乾构,周学文,单兆伟.中医消化病诊疗指南[S].北京:中国中医药出版社,2006:143-148.

[5]张海英,高燕翔,冯晓凡,等.SREBP-lc基因多态性与非酒精性脂肪性肝病的关系研究[J].西南国防医药,2014,24(2):117-120.

[6]刘静,刘志勇,王桂芝,等.血清抵抗素和TNF-α与2型糖尿病合并非酒精性脂肪肝的相关性研究[J].中国医药指南,2013,11(21):540-541.

[7]LEEVY C B,ELBESHBESHY H A.Immunology of alcoholic liver disease[J].Clin Liver Dis,2005,9(1):55-66.

[8]SANYAL A J,CAMPBELL-SARGENT C,MIRSHAHI F,et al. Nonalcoholic steatohepatitis:association of insulin resistance and mitochondrial abnormalities[J].Gastementerology,2001,120(5):1183-1192.

[9]石胜利,聂玉强,李喻元,等.非酒精性脂肪肝与血清脂联素及胰岛素抵抗的关系[J].中华肝脏病杂志,2007,15(1):58-59.

[10]太平惠民和剂局.太平惠民和剂局方[M].北京:人民卫生出版社,1962:29.

[11]吴一兵,张嫡群,王云志,等.欧亚旋覆花化学成分研究进展[J].天然产物研究与开发杂志,2006,18(3):503-507.

[12]李庆耀,梁生林.陈皮的药用研究进展[J].中成药,2008,30(2):246-248.

[13]金在久.桔梗的化学成分及药理和临床研究进展[J].时珍国医国药,2007,18(2):506-509.

[14]龚秀杭,陈芝芸.穴位埋线治疗大鼠非酒精性脂肪肝的实验研究[J].中华中医药学刊,2011,29(3):543-544.

R575.5

B

1000-338X(2016)04-0004-03

2016-05-20

福建中医药大学2013年临床类校管科研课题立项(XB2013080)

罗秀清(1985—),女,硕士研究生,主治医师,主要从事中医内科临床研究。