制度创新与经济增长

——一个理论分析框架及实证检验

2016-12-05何雄浪姜泽林

何雄浪 姜泽林

(西南民族大学,成都 610041)

制度创新与经济增长

——一个理论分析框架及实证检验

何雄浪 姜泽林

(西南民族大学,成都 610041)

任何经济增长过程都是在一定的制度环境中进行的,有必要将制度因素纳入经济增长理论当中。在新古典经济学框架下,本文通过理论模型分析,认为稳态下的经济增长率跟制度创新有着紧密的正向关的关系。在理论分析的基础上,本文基于1978~2012年的省际面板数据,利用半参数估计和线性回归估计方法,实证分析结果表明:国家财政干预的增强、国有经济的强化和垄断作用加强从整体上抑制了我国以及不同地区的经济增长,提高市场开放度和对产权的保护程度则对经济增长产生了积极的正向促进作用,制度差异是引起我国区域经济增长差异的重要因素之一,制度创新仍是当前我国经济增长的关键。

制度创新 经济增长 半参数估计 线性回归估计

引 言

几个世纪以来,经济学家们一直致力于寻找经济增长的源泉,从哈罗德——多马模型到新古典模型,再到罗默和卢卡斯的内生经济增长模型,都对经济增长的机制与源泉进行了探索。但这些理论的研究重点都放在生产要素上,把制度因素排除在外,认为制度是给定的外生变量。实践证明,制度本身是处于不断变化之中的,而任何经济增长过程都是在一定的制度环境中进行的,因此有必要将制度因素纳入经济增长理论当中。新制度学派认为经济增长的根本原因在于制度变迁,一种能够提供适当个人刺激的有效的产权制度是促进一国经济增长的关键。

中国经济的持续高速增长己经引起了国内外学者的广泛关注,人们从不同的角度来解释这个问题。沈坤荣、孙文杰(2003)、郭建平、何建敏(2008)等的研究表明资本积累水平与经济增长之间具有相关关系,蔡窻(2010)、杨琦、李玲玲(2011)等认为劳动投入是中国经济增长的源泉,劳动供给结构的转变必然意味着经济增长方式的转变。赵志耘等(2007)、吕冰洋、于永达(2008)认为技术进步是中国经济增长的重要源泉。当然大部分学者都认同这样一种理念,即中国的经济增长并非一种因素造成的,而是由各种因素交织在一起共同起作用的结果。

新制度学派认为,生产要素积累、技术进步等因素与其说是经济增长的原因,倒不如说是经济增长本身,经济增长的根本原因在于制度创新,一个国家的基础制度、制度结构、制度框架、制度环境和制度走向决定了它的经济绩效。中国自改革开放以来的经济高速增长明显与制度变迁密切相关,要想成功解释中国的经济增长,制度因素显然是一个不能忽略的重要因素。目前,中国经济仍处在转型时期,各种制度还处在不断完善和演变的过程中,改革仍是最大的红利,新常态下中国经济的增长仍依赖于制度创新,怎样通过制度创新促进中国经济的进一步增长是值得研究的。

1 理论模型的建立及分析

1.1 基本理论模型分析

我们假定一个经济系统由工业部门、创新部门两个部门构成。设工业部门的生产函数:

(1)

上式中,下角标t表示时间,yt表示产量,At表示创新的程度(本文特指制度方面的创新),xt表示劳动投入量,α表示弹性系数,0<α<1。由此可见,在这个生产函数里面不存在资本、土地等要素,只有劳动和技术因素影响产量。假设社会劳动力向两个部门流动、分配,即工业部门M与创新部门D,设劳动力的总量为l,流向工业部门的劳动力的数量为x,流向研发部门的劳动力的数量为n。如果n变大,意味着创新部门的投入加大,从而A变大。显然有以下式子:

l=x+n

(2)

我们假设创新事件被一个泊松过程控制着,这个泊松过程具有特定的“抵达率”。假设随机变量T在时间t发生的创新服从指数分布,即有F(t)=1-e-μt,不难得到事件在t和t+1之间发生的概率约为μe-μt,μ为流动概率,即创新事件在单位时间内发生的概率。当劳动者流向创新部门时,创新会以一个泊松抵达率为λ的概率随机出现,这里的λ即为μ。n单位的劳动力流向创新部门,则劳动力在创新部门的集聚会导致创新以一个泊松抵达率为λn的概率随机出现。

假设创新部门进行制度创新的成本可以忽略,设vt为t时期创新所获得的预期贴现回报,wt为t期工业部门的工人工资,wt与创新部门的创新输入关联关系为:

wt=λvt

(3)

由此可见,研发部门所创造的收益以λ这个比率流动到工业部门。t时期工业品会被更新的工业品所代替时的预期资本损失为λntvt,其中λnt表示预期损失的概率,假设新的工业品出现是由制度创新引起的,制度创新所产生的预期收益为rvt,其中r表示制度创新的边际收益,则可以得到下面的式子:

rvt=πt-λntvt

(4)

上式中,πt表示t时期生产工业品所产生的利润,因此,预期制度创新所得的收益即为生产工业品所产生的利润减去预期的资本损失。在工业部门,设产品的出售价格为pt,则产品的销售收入为ptyt,则πt为:

πt=ptyt-wtx

(5)

根据(3)、(4)、(5)式可以整理得到t时期制度创新的边际收益为:

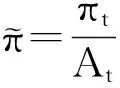

(6)

1.2 稳态时的制度创新规模和增长率的比较静态分析

(7)

(8)

(9)

(10)

将(7)、(10)式代入(5)式,我们有:

(11)

同时根据(3)和(4)式,可以得到稳态利润的另一表达式:

(12)

将(11)、(12)式结合起来,可以得到均衡时工业部门的劳动力投入量:

(13)

则稳态时最优创新规模为:

(14)

根据(14)式,即有:

(15)

设制度创新的增长幅度为g,假设g为一定值,则有:

At+1=(1+g)At

(16)

这在稳态时意味着:

yt+1=(1+g)yt

(17)

取τ与τ+1的单位时间间隔,我们有:

lny(τ+1)=lny(τ)+ε(τ)ln(1+g)

(18)

其中ε(τ)表示是τ与τ+1的单位时间间隔创新的数目,其服从泊松分布。可以推导出:

(19)

从而,稳定状态下的平均增长率为:

(20)

由此可见,稳态下的经济增长率跟制度创新有着紧密的关系,制度创新部门劳动力投入越多,创新概率越大,制度创新的增长幅度越大,则经济增长率越高。

1.3 计量方程的设立

根据经济增长与制度创新的正相关关系,我们将计量方程设计如下:

lnyi,t=c+a1lnki,t+a2lnli,t+a3lnfsi,t+a4lnfii,t+a5lnnsi,t+a6lnpai,t+εi,t

(21)

为了考虑解释变量与被解释变量增长率的变动关系,因此,我们对解释变量与被解释变量取自然对数进入计量方程中。在该计量方程中,各符号的含义如下:下标i表示地区,t表示年份,y表示产出,制度变量用4个变量来衡量,即fs、fi、ns与pa4个变量,其中fs表示市场分配资源度,fi表示市场开放度,ns表示产权多元化程度,pa表示产权保护度。k与l分别表示资本与劳动,是控制变量,即在资本与劳动一定的情况下,制度变量对人均GDP的影响效果。a1~a6表示解释变量对应的系数,c是常数,ε表示随机误差项。

2 实证分析

2.1 数据的来源

本文选取我国大陆31个省、市、自治区样本作为研究对象(为了统计的方便,本文将重庆、四川合并为一个地区进行研究),以1978~2012年为样本区间,文章中的各种数据来源于《中国统计年鉴》、《新中国60统计资料汇编》、《中国科技统计年鉴》、中国及地方政府统计局网站。

2.2 变量说明

2.2.1 产出y,劳动l,资本存量k的选取

产出y用各地区GDP来表示(单位为亿元),以1978年的价格作为基期价格。劳动l用历年年末就业人数来衡量(单位为万人),资本存量k用永续存盘法计算(单位为亿元),2010~2012用指数平滑法补齐。

2.2.2 市场分配资源度(fs)

财政支出很大程度上体现的是国家对整个经济社会的关注度和扶持力度,同时也表现了市场资源分配程度,这一指标的选取并无太大争议,很多学者(樊纲,2001;康继军,2006;等)将其作为制度变迁的代理变量,本文以各地区财政支出占GDP的比重来衡量财政制度对本地经济发展的影响,该指标值越高,市场分配资源的程度就越低。

2.2.3 市场开放度(fi)

一个地区外商投资水平的高低在一定程度上反应了该市场的开放度,反应了其市场环境的优劣和成熟程度,本文以外商投资占GDP的比重来衡量市场开放度。

2.2.4 产权多元化程度(ns)

通常,产权多样化程度最好的指标是国有经济或者非国有经济的变化程度,非国有经济的产值水平整体上呈现东部高于西部的态势,肯定非国有经济并不是意味着否认国有经济的主导地位,非国有制经济的比率并不是越高越好,而是要放在一定的时间和区域整体考虑。现有的许多研究大都采用国有经济占工业总产值的比重作为衡量产权多元化的代理指标,但是这方面的数据存在统计口径不一致的情况,本文由此选取城镇国有单位职工数与城镇就业人数的比值作为产权多元化程度的衡量指标,该指标值越高则产权多元化程度低,反之亦然。

2.2.5 产权保护度(pa)

产权保护涉及到知识产权、土地产权,专利和著作权等方面,由于相关数据不易获得,本文以专利权作为产权的代表,以3种专利的授权量(单位为个)作为产权保护度的代理变量。

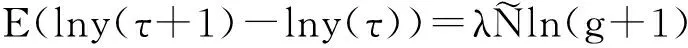

2.3 变量的描述性统计分析

各个变量在取自然对数之后的描述性统计如表1所示。

表1 相关变量取对数的描述性统计

2.4 制度因素与经济增长的非参数相关性分析

假设制度I对产出的影响用G(It)函数来表示,则产出函数的对数形式可写为:

lnyt=lnA+αlnkt+βlnlt+lnG(It)+ε

(22)

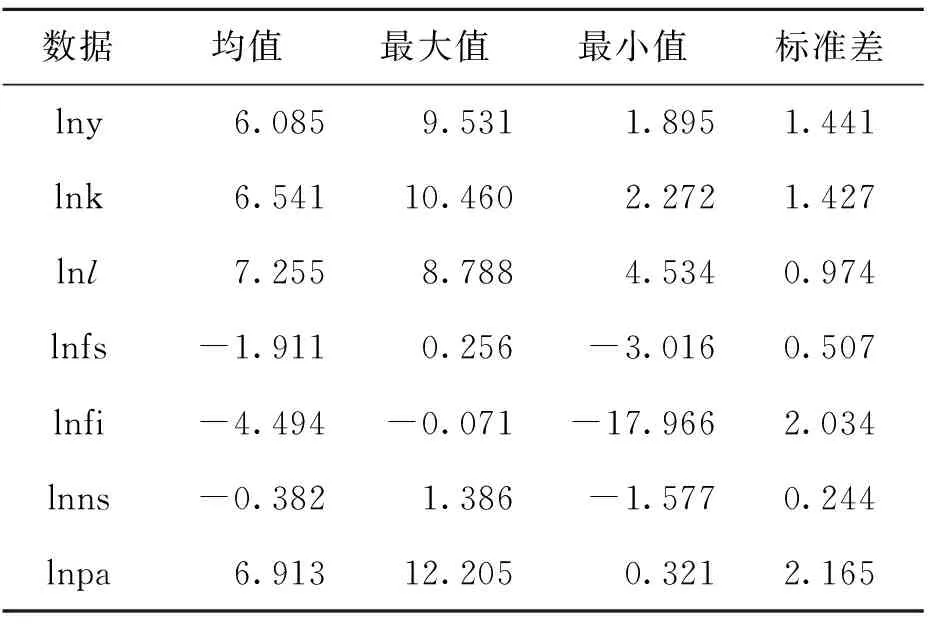

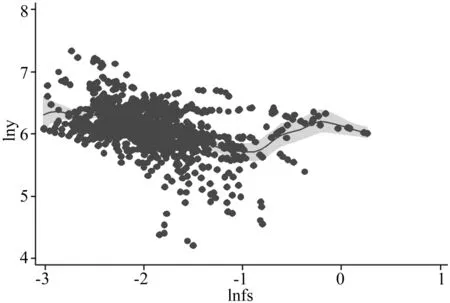

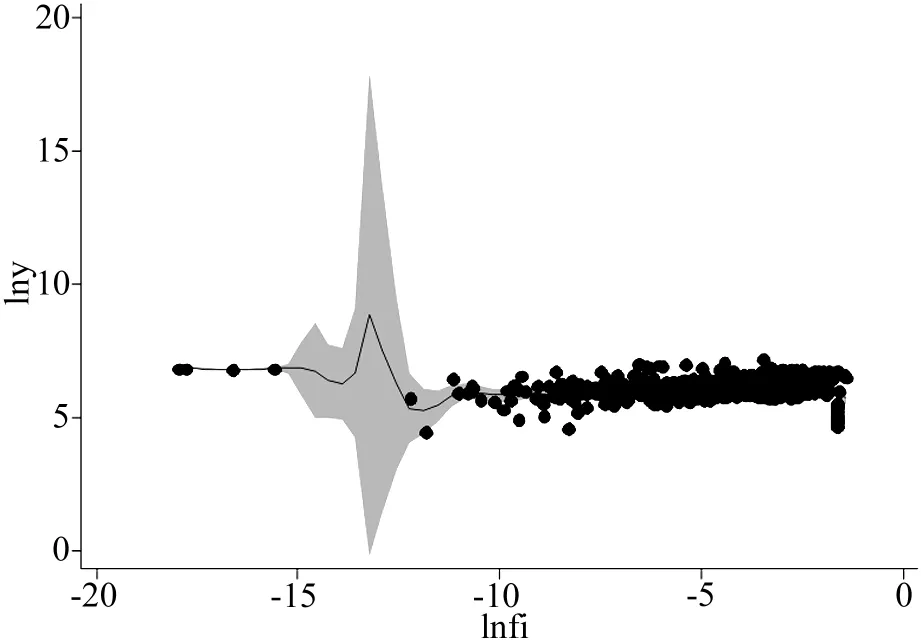

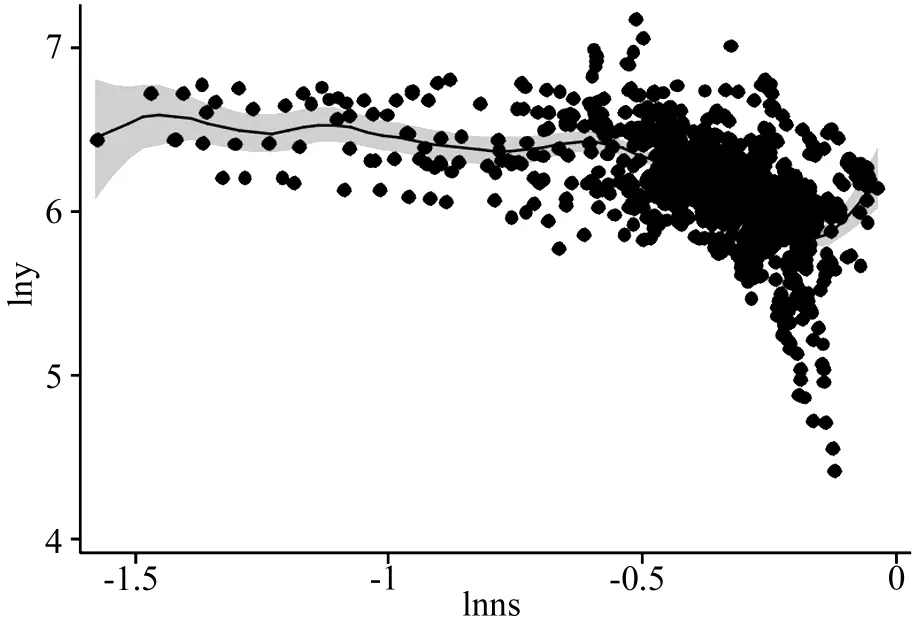

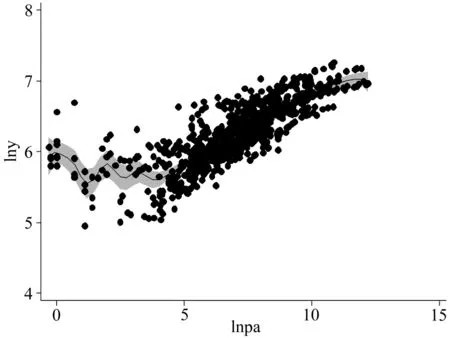

由于lnG(It)为产出函数中非参数部分,我们用罗宾逊差分估计量进行半参数估计,分析制度变量和产出的相关关系,四次半参数回归估计的结果如图1~图4所示:

图1 lny对lnfs的核回归图示

图2 lny对lnfi的核回归图示

图3 lny对lnns的核回归图示

图4 lny对lnpa的核回归图示

图1~图4分别展现了市场资源分配度、开放度、产权多元化程度、产权保护程度与产出之间的关系,观察该4图可知大多数点都分布在曲线上或者紧靠曲线,这表明估计的效果良好。由图1与图3可以得出lnfs和lny、lnns与lny总体上之间的负相关关系,由图2与图4可得lnfi、lnpa与lny总体上之间的正相关关系。由此可以判断,国家财政干预的增强、国有经济的强化和垄断作用加强从整体上抑制了我国的经济增长,提高市场开放度和对产权的保护程度则整体上促进了我国经济的持续增长。

2.5 制度因素与经济增长的线性相关性分析

在初步判断各个制度变量与GDP之间关系的基础上,为了进一步说明问题,本文将1978~2012年划分成2个区间(即1978~1992年和1993~2012年2个时间段)以分析不同阶段制度变量与经济增长的关系,并且将全国划分为沿海和内陆两个地区进行实证检验,比较不同区域的制度供给与经济增长的关系。为了得到制度变量和产出之间的确定的数量关系,在此弃用半参数估计换用常规的线性方法予以估计。

2.5.1 1978~1992年和1993~2012年两阶段的实证分析

中国自1978年改革开放以来,我国的经济、政治、文化、科技等领域发生了深刻的变化,计划经济体制逐渐转变为市场经济体制,但是直到1992年党的十四大会议的召开,我国才明确建立社会主义市场经济体制的改革目标。因此,1992年后我国改革开放站在了新的起点上再度出发,我国的体制制度进一步发生了深刻的变化。1978~1992年期间和1992年后的时期体现了中国社会变革的两种特色,基于此本文将1978~2012年划分为两个期间进行比较研究,以期进一步阐述制度的创新性供给对于中国经济增长的影响。

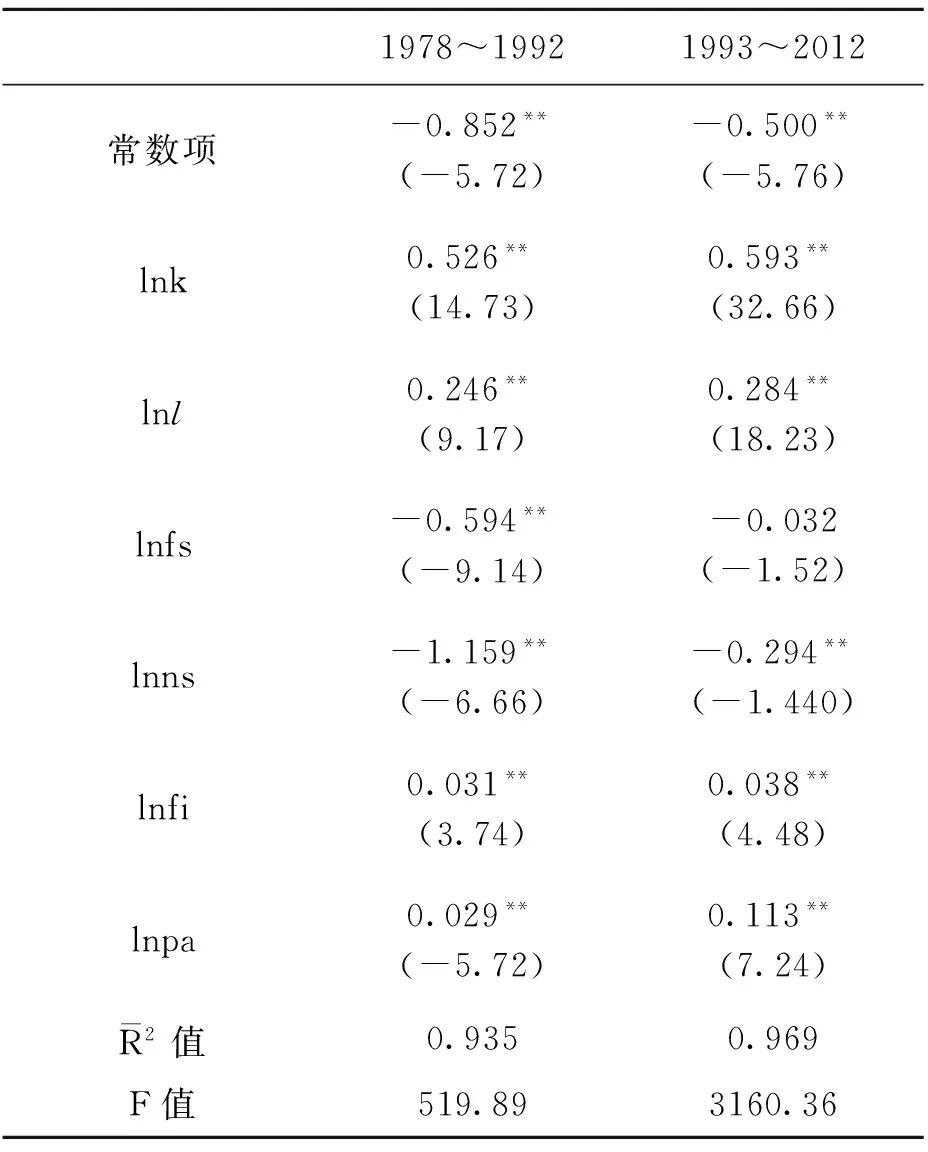

单位根检验lny、lnk与lnl都是同阶单整,制度变量lnfs、lnfi、lnns与lnpa均平稳,经过协整分析知lny与lnk、lnk与lnl之间存在长期的均衡关系,格兰杰因果检验显示制度变量和被解释变量之间虽然是单向的因果关系,但是被解释变量与各经济变量之间均存在稳健的相关关系,因此可以进行回归。我们通过对面板数据的不同模型即混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型3种模型估计结果的优良性进行比较,我们采用混合回归模型进行回归,估计结果如表2所示。

表2 两时期的混合回归结果

注:解释变量括号外数字表示系数,括号内数字表示t检验统计量,**表示通过5%的显著性检验。

由此可见,模型的估计效果很好,总体上显著性检验水平很高,系数符号均符合理论预期。1978~1992年和1993~2012年期间资本和劳动力的增加均有效促进了经济增长。两段时期制度变迁对经济增长影响的比较分析结果如下:

(1)1978~1992年lnfs的系数为-0.594,1993~2012年lnfs的系数为-0.0316,1992年之后的lnfs系数的绝对值降低,说明1992年后市场配置资源的能力得到进一步加强,市场的活力得到了深层次的激发,有力地促进了我国经济的增长。

(2)1978~1992年lnns的系数为-1.159,1993~2012年lnns的系数为-0.294,后者的绝对值低于前者,这表明产权多元化的发展,非国有经济成分的增加对国民经济产生了显著影响。两段时期lnns的系数都是负值,这表明产权问题在一定程度上制约了我国经济可持续发展。

(3)两个阶段lnfi的系数均为正,1978~1992年时间段内lnfi的系数为0.031,1993~2012年时间段内为0.038,二者相差不大,这与我国一直执行改革开放的基本国策有关,这种政策具有持续性,使中国市场一直以来成为国际外商投资的集结地和沃土。

(4)1978~1992年时间段内lnpa的系数为0.028,1993~2012年时间段内为0.113,系数均为正值,可见提高产权保护质量对于经济增长具有正向推动作用,并且1993~2012年时间段内lnpa的系数高于1978~1992年时间段内lnpa的系数,从中可推断1992年后我国相关部门企业甚至个体的产权意识增强和国家对产权保护力度的加强,对经济增长产生了正能量。

2.5.2 沿海地区和内陆地区的实证分析

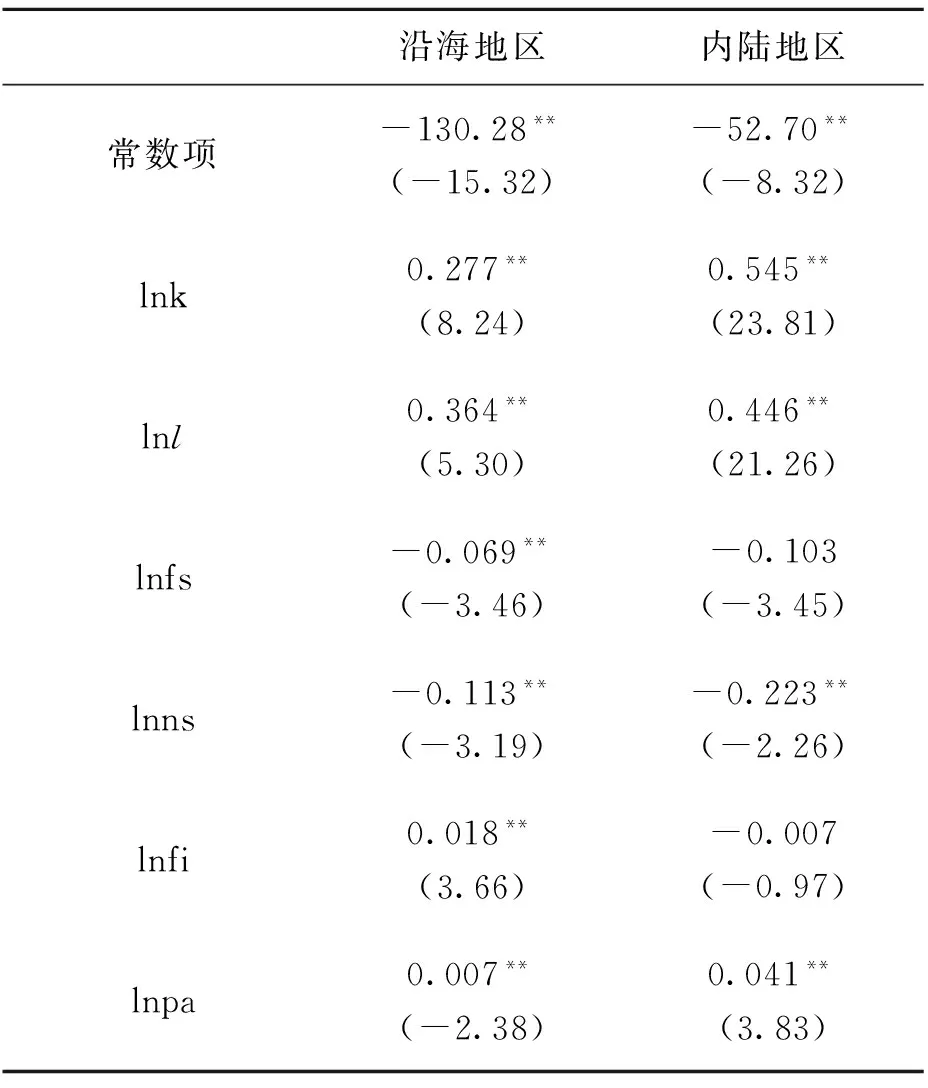

改革开放的两个大局包括兼顾沿海和内陆的协调发展,有必要探讨制度差异对区域发展的影响问题。本文根据习惯的划分方法,将北京、天津、河北、辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等12个省、市、自治区归入沿海地区,将余下的青海、西藏、甘肃、宁夏、新疆、陕西、河南、湖北、山西、河北、内蒙、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、四川、重庆、云南等19个省、市、自治区归入内陆地区,由此将整体样本划分为两个部分进行实证分析。样本数据为长面板数据,检验其组内或者组间的相关性和异方差,F检验和半参数检验的P值为0,表明存在组内和组间异方差,此时使用最小可行广义最小二乘法进行估计。估计的结果如表3所示:

表3 两地区的回归结果

注:解释变量括号外数字表示系数,括号内数字表示z检验统计量,**表示通过5%的显著性检验。

从表3可以直观地看到两个不同的区域的回归结果,可以得出各个变量的系数,以及系数的z值和显著性等,并且可以得到如下一些较重要的结论。

(1)1978~2012年期间沿海地区lnfs的系数为-0.069,内陆地区的lnfs的系数为-0.103,均为负值表明财政干预并没有有效促进两个区域的经济的增长,财政干预造成了市场分配资源的能力降低。沿海地区的市场分配度对数的系数的绝对值小于内陆地区的市场分配度对数的系数,这充分说明我国的财政政策尚需调整,因为这些年财政支出(尤其是内陆地区),降低了市场配置资源的能力,没有达到促进内陆地区经济增长的目的,反而在一定程度上抑制了区域经济增长。

(2)1978~2012年期间沿海地区lnns的系数为-0.113,内陆地区lnns的系数为-0.223,二者均为负值,这表明国有经济成分的增长、国有化程度的提高降低了产权多样化程度,从而对沿海和内地的经济增长产生了抑制作用,内陆地区系数的绝对值大于沿海地区,这表明内陆地区产权多元化的发育程度较低,影响了经济效率。

(3)1978~2012年期间沿海地区lnfi系数为0.018,表明1978年以来沿海地区利用外商投资直接投资、提高开放度有效地促进了沿海地区的经济增长,而模型对1978~2012年内陆地区数据分析时显示的是lnfi的系数为负值,但是显著性不高,其原因可能是部分内陆地区的外商投资的环境不够优越、制度体系不够健全,削弱了内陆地区的改革红利。

(4)1978~2012年期间沿海地区的lnpa系数为0.007,内陆地区为0.041,二者系数都为正且均通过了显著性检验,这表明无论是沿海地区还是内陆地区进行产权保护均有利于本地区经济的持续增长。

3 简要结论与政策建议

为什么资本主义和现代科学起源于西欧而不是中国或李约瑟其他文明?这就是著名的“李约瑟之谜”。“李约瑟之谜”实际上就是“中国近代经济落后之谜”,同样在中国的土地上,还有另外一个“谜”,那就是“中国当代经济增长之谜”,即从1949年新中国成立以来,尤其从1978年实行改革开放政策以来,中国经济何以出现持续罕见的高速增长,目前,中国已步入中等收入国家的行列,中国在本世纪中叶成为中等发达国家,经济总量居世界各国之首已不再是梦想。如果说历史的尘埃阻止了我们破解“中国近代经济落后之谜”,而对“中国当代经济增长之谜”的破解,我们正处在最好的时机,这不仅具有深远的现实意义,而且也具有重要的理论意义。制度变迁不仅改变了我国的资源配置方式,提高了资源配置效率,也相应的改变了我国的经济增长方式,理解中国经济的持续快速增长必然离不开背后深层次的制度因素。当前,随着我国经济发展步入新常态,我国长期区域发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾必须得到解决,本文从基于制度创新的角度提出以下一些解决措施和思路:(1)政府在对落后地区进行财政支持时应该综合其他条件和因素予以考虑,不能单一性地增加对该区域的财政供给,避免造成过多的市场干预,在可承受范围内要让其放开手脚,使资源在市场当中得到优化配置。政府在财政扶持的时候要注意对财政结构进行优化,要在适度范围内提高市场分配资源的能力;(2)政府应出台更多优惠的政策,留住外商企业,优化投资环境,改善欠发达地区无力投资和无效投资问题,在落后地区实施引进外资和金融扶持的区域优惠政策;(3)积极发展混合所有制经济,进一步促进公有制经济发展。发展混合所有制经济有利于国有企业转换经营机制,改变国有企业僵化的体制和机制,促进国有企业效率的提高,同时,混合所有制经济不仅要求投资主体多元化,而且也要求投资主体的所有制属性也是多元化的,因此,混合所有制经济的发展必然也能促进非公有制经济的健康发展。当前,我们应积极培育多元化产权,使各类产权主体发挥自身优势和潜能,触类旁通,使各类经济成分在混合所有制经济的发展中抓住机遇,实现共同发展;(4)建立产权保护制度体系是我国鏖战世界各大经济体的必然之举。中国的产权保护体系建立的时间晚且不完善,建立和完善产权保护体系能有效激励企业提高绩效和生产效率。对内陆地区进行而言,产权保护对区域经济增长所产生的影响很大,甚至高于沿海地区,但是内陆地区的产权保护意识较为淡薄,故必须大力普及产权保护知识,激发产权主体的生产和创造的积极性。

[1]沈坤荣,孙文杰.投资效率、资本形成与宏观经济波动[J].中国社会科学,2004,(6):52~63,205

[2]郭建平,何建敏.我国经济增长与资本形成关系的实证研究[J].管理工程学报,2008,(4):134~136

[4]杨琦、李玲玲.新生代农民工的劳动供给与经济增长方式的转变[J].中国人口科学,2011,(1):45~53,111

[5]赵志耘,吕冰洋,郭庆旺,等.本积累与技术进步的动态融合:中国经济增长的一个典型事实[J].经济研究,2007,(11):18~31

[6]吕冰洋,于永达.要素积累、效率提高还是技术进步?[J].经济科学,2008,(1):16~27

(责任编辑:史 琳)

Institutional Innovation and Economic Growth ——A Theoretical Analysis Framework and Empirical Test

He Xionglang Jiang Zelin

(Southwestern University for Nationalities,Chengdu 610041,China)

All the economic growth process is carried out in a certain institutional environment,so it is necessary to bring the institutional factor into the analysis of economic growth theory.So the paper attempts to model the institutional factor in the framework of neoclassical economics and holds the view that the steady economic growth rate has a close positive relationship with the institution innovation.Besides,on the basis of theoretical analysis,this paper employs the provincial panel data from 1978 to 2012 to establish the semi-parameter estimation and the linear regression estimation and the empirical analysis shows that the strengthening of the national fiscal intervention and the enforcements of the monopoly of state-owned economy have suppressed the economic growth of China and internal different regions,on the other hand,the enhancement of market openness and the protection degree of property rights plays positive role in the economic growth and so institutional difference is one of the most important reasons that lead to the disparity of regional economic growth in China and institutional innovation is still the key to Chinese current economic growth.

institutional innovation;economic growth;semi-parametric regression;linear regression

2016—01—03

教育部人文社会科学研究一般项目(项目编号:14YJA850001)。

何雄浪,西南民族大学经济学院教授,经济学博士。研究方向:区域经济。姜泽林,西南民族大学经济学院硕士研究生。研究方向:区域经济。

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.05.017

F061.5

A