长三角制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系分析

——兼论产业的“低端锁定”与人才的“学历泡沫”现象

2016-12-05王志华王建华贝绍轶

王志华 王建华 贝绍轶

(江苏理工学院,常州 213001)

长三角制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系分析

——兼论产业的“低端锁定”与人才的“学历泡沫”现象

王志华 王建华 贝绍轶

(江苏理工学院,常州 213001)

本文用高技术产业产值占制造业产值比重及其变化表征制造业结构升级水平,用专科及以上学历从业人员数占全部从业人员数比重及其变化表征人才素质结构升级水平。在基于长三角数据对两项指标进行测度的基础上,利用时间序列计量经济分析中的单位根检验、协整检验和因果检验方法,对二者之间的引领关系进行了分析。结果表明,制造业的结构升级与人才素质的结构升级之间并不存在明显的引领关系。基于产业“低端锁定”和人才“学历泡沫”视角对其中的原因予以了解释,并提出了制造业与高等教育转型发展的相关建议。

制造业 人才 结构升级 引领

引 言

改革开放、浦东开发以及加入WTO以来,由上海、江苏和浙江组成的长三角地区在经济与社会发展方面取得了巨大成就,目前已经成为我国最具综合实力的区域之一。然而,在区域经济迅速增长的过程中,作为主要驱动力的制造业也累积了一系列迫切需要解决的矛盾和问题。集中表现在:结构升级相对缓慢、发展方式比较粗放、国际分工地位较低、产品的附加值不高、多数产业缺乏核心竞争力等方面。尽管造成制造业这一现状的原因很多,但人才作为主要的投入要素必然对其有着重要影响。基于此,本文以长三角这一特定区域为研究对象,分析制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系,为正确认识产业结构与人才结构的互动关系及存在的问题提供依据。

1 产业结构与人才结构关系研究的简单回顾

1.1 理论研究概况

赵光辉通过较为深入的研究,提出了产业结构与人才结构调整互动的一般规律,即“拉力——推力”规律。该规律可以一般地表述为:产业结构的调整可以拉动人才结构的调整,同时人才结构的调整可以推动产业结构的调整[1]。罗文标等认为,产业结构的优化升级是以人才结构的优化升级为基础的,要做好产业结构的调整,就必须把调整优化人才结构放在首要位置加以考虑,并要作为一项长期的战略任务加以执行[2]。郭有慧也持有类似观点,认为发展新兴产业特别是高技术产业,实现产业结构的调整,就必须按照产业结构的现实需求,培养和引进相应的人才,在调整产业结构的同时,必须先调整产业所需的人才结构[3]。由这些文献可以看出,几乎所有的学者均认为,产业结构与人才结构之间存在相互制约、相互促进的关系。

1.2 实证分析概况

张延平等以全国各省区市为对象,评价了人才结构与产业结构之间的协调适配度。结果表明,中西部地区基本处于弱度失调状态[4]。张胜冰等对中部地区人才结构与产业结构的矛盾问题进行了分析。结果表明,中部地区产业结构的调整步伐要快于人才结构的调整步伐,人才结构已经制约了产业结构的升级[5]。霍影等对东北地区人才结构与产业结构的协调性进行了评价研究。结果表明,协同适配度自南向北呈依次降低的发展变化态势[6]。高子平对上海市三次产业及信息产业结构与人才结构的协调性评价表明,人才结构与产业结构并不协调[7]。张洪潮等的研究结果表明,虽然人才的投入对产业结构的改善起到了重要的支撑作用,但从人才产业配置、学历层次结构两方面来看,其并没有显著改善产业结构[8]。由这些文献可以看出,不论在全国层面,还是在区域或地区层面,产业结构与人才结构的协调性并不高。

1.3 对现有研究的简单评述

由以上简单的文献梳理发现,目前学者们对产业结构与人才结构协调性的研究成果已经比较丰富,既有从理论角度进行的探讨,也有从实证方面进行的分析。但仔细分析这些研究尤其是实证方面的研究便可发现,有不少学者在分析产业结构与人才结构关系的过程中,是用人才在不同产业间的配置比例来表征人才结构的,若仅以这种数量结构或就业结构为基础分析其与产业结构的协调性,研究结论的指导意义就会受到影响。毕竟,人才结构有多种维度,如数量结构、素质结构、专业结构、职能结构等等。只有深入分析清楚具体的人才结构尤其是人才素质结构与产业结构的相互关系,才能为正确认识二者的协调性提供依据。基于此,本文将以长三角这一制造业发展的典型区域为研究对象,在合理测度区域内各省市制造业结构升级水平和人才素质结构升级水平的基础上,利用时间序列计量经济分析中的因果检验方法,分析二者的引领与支撑关系,并就该区域制造业结构中存在的“低端锁定”现象和人才素质结构中存在的“学历泡沫”现象进行分析。

2 长三角制造业结构升级状况的测度与分析

2.1 长三角制造业结构升级测度指标选择

测度制造业的结构升级首先需要解决的问题就是对制造业结构的划分。在不同的产业分类条件下,可以将制造业分为不同的结构类型。根据新型工业化即科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的内在要求,本文在借鉴上述结构划分方法优点的基础上,采用高技术产业产值占制造业产值的比重及其动态变化过程即高技术化程度来表征制造业结构及其升级水平。需要说明的是,本文所指的高技术产业就是国家统计局所规定的统计范围。

2.2 长三角制造业结构升级水平测度

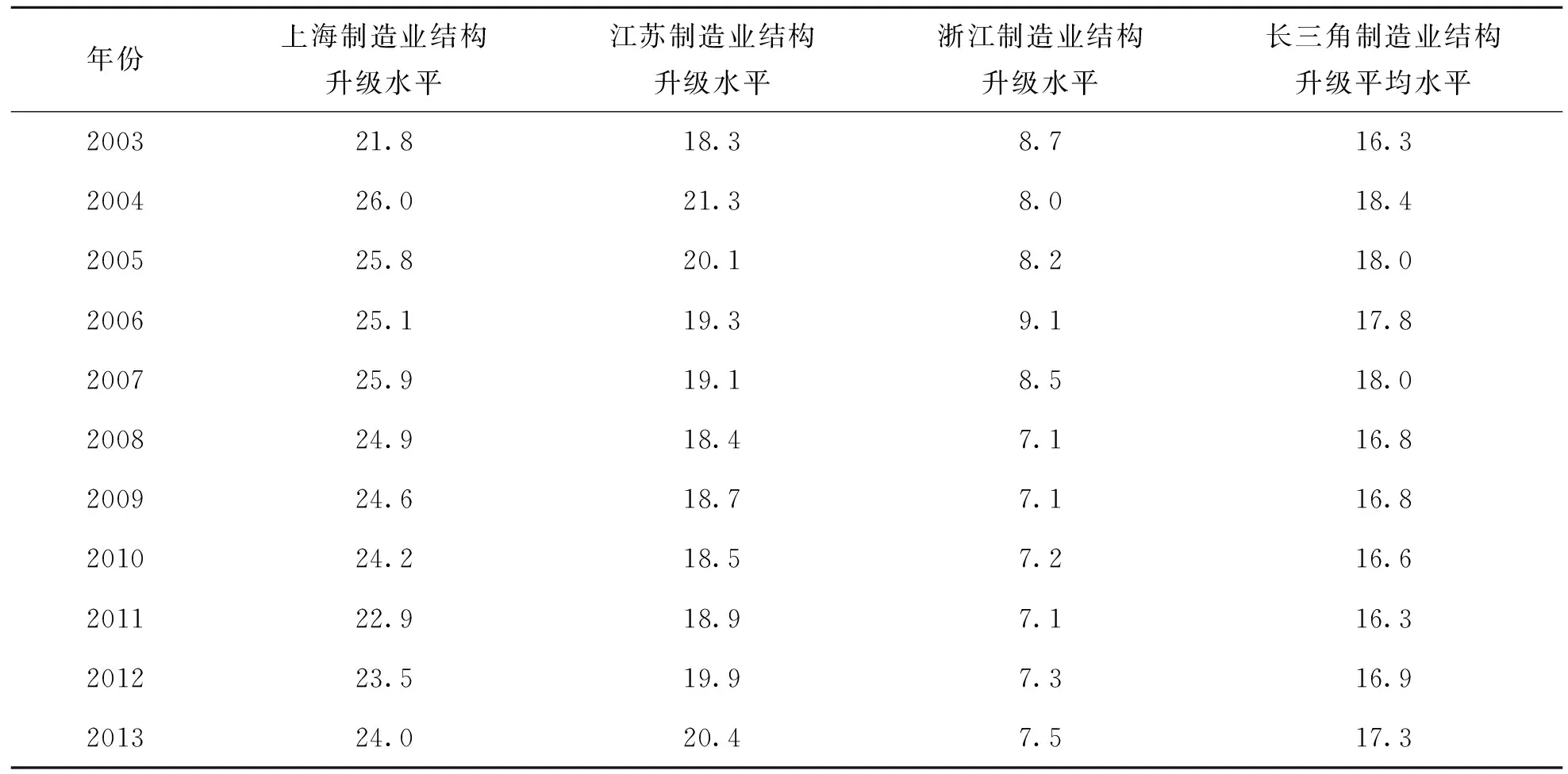

为了从更长时期内考察制造业的结构升级状况,我们选定的研究时段为1995~2013年,数据主要来源于历年《上海统计年鉴》、《江苏统计年鉴》、《浙江统计年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》。经计算,得到长三角各省市制造业结构高级化水平,如表1所示。

续 表

从横向看,不论哪个年份,上海制造业的结构水平即高技术化水平最高,江苏次之,浙江最低,而且浙江制造业的高技术化水平与上海、江苏制造业的高技术化水平存在着明显差距。从纵向看,上海制造业结构的高技术化水平从1995年的7.4%增加到了2013年的24.0%,增长了3倍多。江苏制造业结构的高技术化水平从1995年的7.3%增加到了2013年的20.4%,增长近3倍。浙江制造业结构的高技术化水平从1995年的6.8%增加到了2013年的7.5%,提高的幅度竟然没有超过1个百分点。从3个地区各自的变化情况看,制造业结构的高级化水平均呈先增高后波动下降的发展态势。

3 长三角人才素质结构升级状况的测度与分析

3.1 长三角人才素质结构升级测度指标选择

本文遵循人才素质提升的逻辑顺序及其与教育结构层次的对应原则,将受教育程度为高中水平或相当于高中水平的就业人员称为初级人才,受教育程度为大学专科水平或相当于大学专科水平的就业人员称为中级人才,而把受教育程度为大学本科及以上水平的就业人员称为高级人才。基于这样的层次划分,就可以用受教育程度为大学专科及以上的就业人员数量即中高级人才数量占全部就业人员数量的比重及其变动,来表征人才素质结构及其升级水平。当然,这样的划分存在一定的缺陷,即仅考虑了从业者受教育水平,并没有其它影响因素。

3.2 长三角人才素质结构升级水平测度

依据上述指标,在获得相关统计数据的基础上,就可以计算得到长三角两省一市人才素质结构的具体状况,结果如表2所示。需要说明的是,计算所需数据来源于历年《中国劳动统计年鉴》中“分地区全国就业人员受教育程度构成”这一栏目,对于部分数据缺失的年份,依据平均增长率进行了插值估算。

表2 1995~2013年长三角人才素质结构升级水平测度结果 %

续 表

从横向看,不论哪个年份,上海人才素质结构水平要明显高于江苏和浙江,体现出了上海在人才集聚方面的优势。江苏和浙江人才素质结构的差异水平并不大。从纵向看,上海人才素质结构从1995年的9.1%提升到了2013年的35.1%,提高了3.9倍。江苏人才素质结构从1995年的2.6%提升到了2013年的17.1%,提高了6.6倍。浙江人才素质结构从1995年的1.5%提升到了2013年的19.2%,提高了15.4倍。由此可以看出,从人才素质结构改善的速度来比较,浙江最快,江苏次之,而上海居第三位。同时观察发现,3个地区人才素质结构提升均呈现出的是在波动中上升的发展趋势。

4 长三角制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系分析

4.1 引领关系分析的方法选择

所谓引领,其含义是指一方带动另一方或几方向某一方向运动、发展的过程。那么,从计量经济学角度又该如何去考查这一关系呢?目前从实证角度考查引领关系,运用最多的就是格兰杰因果检验方法。本文也使用该方法对制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系进行分析。从统计意义上讲,考查两个时间变量Xt、Yt间是否存在引领关系,实际上就是要判定它们之间是否存在“领先——滞后”关系。而对这种关系的考查,可以用向量自回归分布滞后模型来实现。格兰杰因果检验实际上用的就是这种原理。其基本思想是:当时间变量Yt依据自身的滞后值进行自回归时,若将Xt的滞后值纳入后能显著地改进回归的预测能力,则称Xt是Yt的格兰杰原因,否则,称Xt是Yt的非格兰杰原因[9]。反之亦然。当然,在进行格兰杰因果检验时,要求两个时间变量要么是平稳的,要么虽然不平稳但必须具有协整关系,否则检验的结果是不可靠的。对于大多数时间序列而言,它们一般是不平稳的,所以在进行格兰杰因果检验前就需要进行单位根检验与协整检验。

4.2 长三角制造业结构升级与人才素质结构升级的引领关系分析

若用CYSJt代表某一地区制造业结构升级的时间序列、RCSJt代表该地区人才素质结构升级的时间序列,基于表1和表2中的数据,就可以利用相关软件,实现对两个序列的单位根检验、协整检验和因果检验。

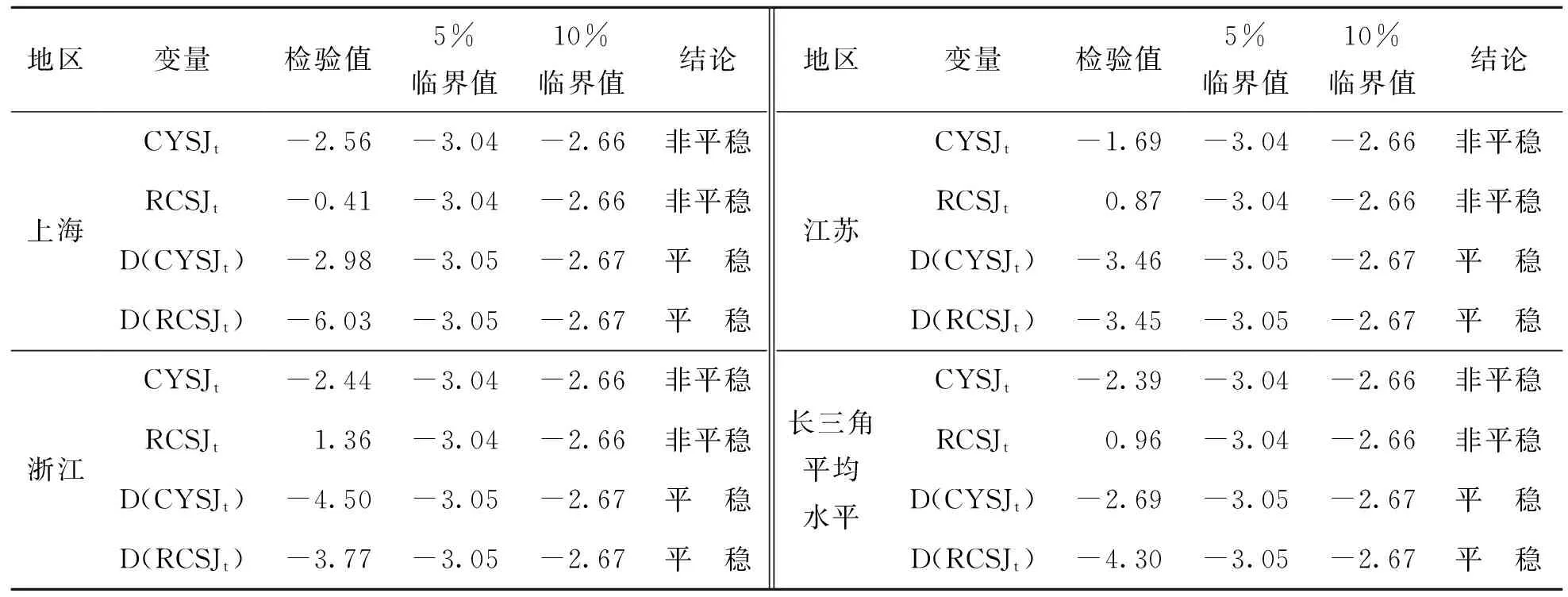

在进行单位根检验时,本文用的是增广迪基(Dickeyr)-富勒(Fulle)检验法[10],因为该方法在时间序列平稳性检验中使用较为广泛。结果如表3所示。

表3 单位根检验结果

由表3的检验结果可以看出,不论是上海、江苏、浙江,还是长三角的平均水平,代表制造业结构升级和人才素质结构升级的原始时间序列均存在单位根,是不平稳的。但经过对它们的一阶差分却都变得平稳了。也就是说这些序列虽然不平稳,但都是一阶单整的。基于此,就需要检验它们之间是否存在协整关系。本文利用乔安森(Johansen)和朱斯利叶斯(Juselius)提出的极大似然法进行协整检验[11],结果如表4所示。

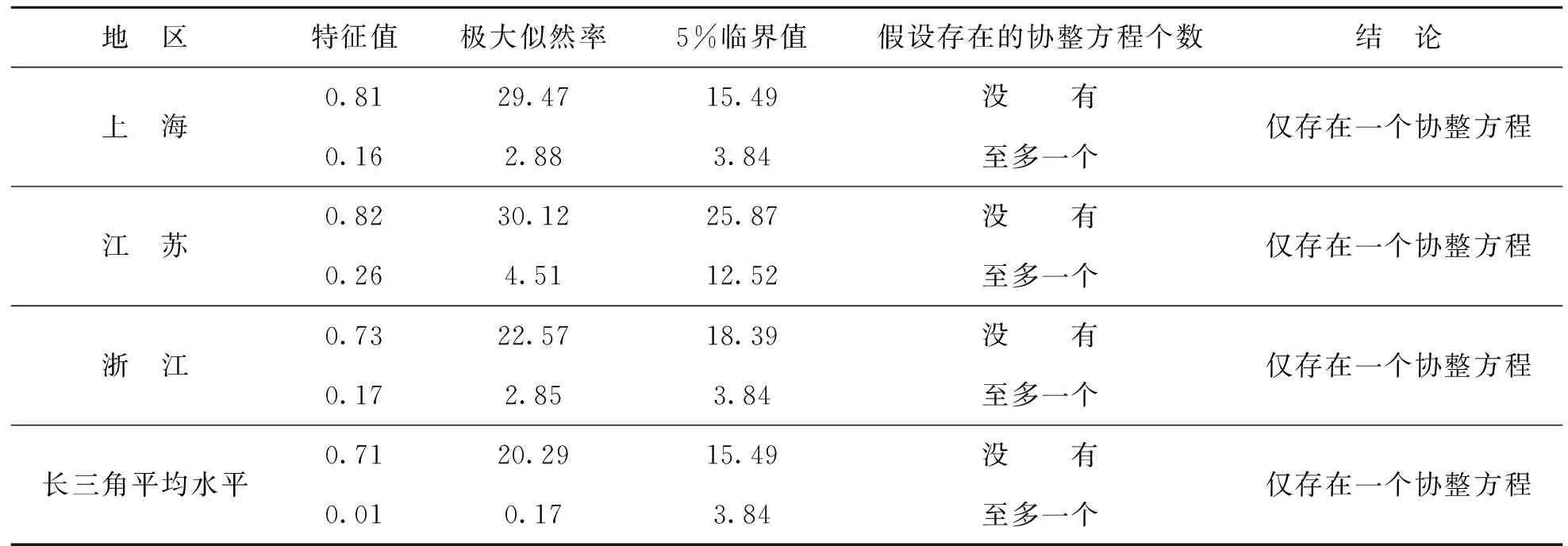

表4 协整检验结果

以上海为例,由表4的检验结果看出,第一个极大似然率为29.47,大于5%水平的临界值15.49,那么就可以拒绝原来“没有协整方程”的假设,认为上海制造业结构升级与人才素质结构升级两个序列之间存在协整关系。同时,第二个极大似然率是2.88,小于5%水平的临界值3.84,那么就接受原来“至多一个协整方程”的假设。综合上述两个方面得到的结论是,代表上海制造业结构升级与人才素质结构升级的两个序列之间仅存在一个协整关系。依此,从表中的数据可以判断江苏、浙江和就长三角平均水平而言,代表制造业结构升级与人才素质结构升级的序列之间也存在一个协整关系。依据时间序列计量经济学原理可知,既然变量间存在协整关系,就可以进行格兰杰因果检验,结果如表5所示。

由表5可以看出,P值小于0.1(即10%显著性水平)的情形只有两个。一个是0.05,其是在滞后三期条件下上海人才素质结构升级是否为制造业结构升级格兰杰因的检验结果。另一个是0.07,其是在滞后三期条件下,就长三角平均水平而言人才素质结构升级是否为制造业结构升级格兰杰因的检验结果。也就是说,只有在这两种情形下,检验结果是显著的,我们可以拒绝原假设,并认为人才素质结构升级是制造业结构升级的原因。

显然,上述两种情形是很不稳健的,因为与之形成鲜明对比的是,表中其余数字均明显大于0.1。也就是说,除上述两种情形外,剩余的所有检验结果即使在10%的显著性水平上也均是不显著的,因此就不能否定原假设或只能接受原假设,那么在这些情形下,制造业的结构升级与人才素质的结构升级之间不存在互为因果的关系。由此我们得到的结论是,即使经检验发现在个别情形下人才素质结构升级是制造业结构升级的原因,但多数情况下的检验结果表明二者之间不存在明显的互为因果的关系,即制造业的结构升级与人才素质的结构升级之间不存在明显的引领关系。

5 分析与讨论

为什么在长三角这样一个经济发展水平较高的地区,制造业结构升级与人才素质结构升级之间无明显引领关系存在呢?作者认为这主要是由于产业的发展与人才的供给发生了错位或不协调造成的,主要表现在以下两个方面。

5.1 长三角制造业出现了明显的“低端锁定”现象,与人才素质结构升级形成了反差

长三角制造业的“低端锁定”主要表现在两个方面:(1)整个制造业的结构升级缓慢。制造业的高技术化水平经过近20年的发展,在上海仅达到了24%,江苏也才刚刚超过20%,而浙江制造业高技术化程度几乎没有明显改善,仅为7.5%。就平均水平而言,该区域制造业中高技术产业的比重也不过17%左右。而且不论是上海、江苏还是浙江,高技术化水平呈现的是先升高而后下降的波动发展趋势,这也许更值得深思。浦东开发开放以来,特别是中国加入WTO后,上海与江苏凭借土地、劳动力等要素的国际比较优势大量引进外资,以加工出口贸易为主要特征的低端制造业迅速扩大,挤占了高技术产业的发展空间。在2005年前后,上海加工出口贸易占出口贸易的比重曾一度接近50%,而江苏更甚,该指标曾一度接近70%。与此同时,虽然浙江涌现出了大量自主型的民营产业集群,加工出口贸易所占比重并不高,但以传统中低端制成品为主要内容的一般出口贸易占出口贸易的比重曾一度超过80%,在国际贸易分工中仅处于价值链的低端,使高技术产业的发展受到了影响。(2)长三角高技术产业存在“虚高”现象。长三角高技术产业的不少行业在相当程度上存在着低技术含量、低附加值、无自主知识产权、对外依赖度高的加工组装生产环节。由此形成的是名为高技术产业,实为低技术产业的尴尬。比如,不论是在医疗仪器设备及器械制造业和电子及通信设备制造业中,还是在电子计算机及办公设备制造业和仪器仪表制造业等行业中,被称为工业大脑的芯片即大规模集成电路,仍然高度依赖发达国家,国内实际上进行的是中低端的组装制造。有关数据显示,我国2012年进口集成电路的支出为1920亿美元,超过了当年全国进口石油1200亿美元的费用。中国制造的手机占全球产量的77%,但拥有自主知识产权的手机芯所占比例不到3%[12]。2013年,江苏进口集成电路花费约41.6亿美元,浙江这一数字也达到了17.2亿美元。正是长三角制造业这种“低端锁定”,导致其无法成为引领人才素质结构升级的驱动力。

5.2 长三角的人才出现了“学历泡沫”现象,与产业发展的实际需求产生了脱节

所谓泡沫,从经济学的角度看,是指由投机行为引起的资产价格脱离市场基本供求关系的持续增长的特定现象。以此类推,本文认为,所谓的“学历泡沫”就是指受教育者在片面或有偏的人才需求和评价体系引导下出现的过度追求学历层次的提高而忽视基础与专业知识、基本与专业素质和实践与创新能力的提升,导致与社会经济发展实际需求相脱节的现象。其实,在当今的中国社会,仍然存在着人才选拔评价唯学历、唯职称、唯资历、唯身份的“四唯”现象[14],在此牵引下人才培养领域出现了片面追求高学历的状况,自然首当其冲产生了“学历泡沫”。“学历泡沫”主要表现在两个方面:(1)高等教育中出现了“学历泡沫”。“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是,没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是冒不出杰出人才,这是很大的问题。”这既是我们熟知的著名的钱学森之问,也是高等教育“学历泡沫”的真实写照。尤其1999年高校扩招以来,“学历泡沫”的表现更甚,既有盲目扩张导致的人文社科类专业学生就业困难的现象[15],又有屡见不鲜的有业不就的就业难现象,更有许多岗位上的学历倒挂现象。甚至有学者认为,中国正在追赶美国式的“学历泡沫”。大规模的扩招形成了人才的泡沫化供给,与产业的实际需求产生了错位,形成了供求的结构性矛盾。(2)在人才的继续教育领域也存在着“学历泡沫”。在人才考核评价“四唯”观念的作用下,制造业各行业中有相当一部分从业人员会通过继续教育进一步提升自身的学历,然而该领域不仅存在教育质量低下、过程管理松散、培养效果不良的问题,而且还存在在比较严重的滥发文凭的现象[16],由此进一步加剧了人才的泡沫化程度。由表1和表2中的数据计算发现,就平均水平而言长三角人才素质结构升级的速度为9.8%,远远高于同时期制造业高技术化水平4.9%的升级速度。正是由于人才素质结构在升级过程中出现了“学历泡沫”,使其难以成为引领产业结构升级的正真力量。

6 结论与建议

本文经过分析表明,在长三角这样一个经济发展水平较高的特定区域,制造业的结构升级与人才素质的结构升级之间竟然不存在明显的引领关系,看起来这是一种有悖常理的现象,而仔细分析发现,其实这背后是有深刻原因的。一方面,该区域制造业的结构常年徘徊在低端,形成了锁定效应,从而导致升级缓慢;另一方面,人才素质结构虽然升级明显,但其中存在的“学历泡沫”使其实际作用大打折扣。可以说,制造业结构升级与人才素质结构升级无法相互形成支撑与引领,是人才供给系统与产业发展系统产生错位而导致的必然结果。要改变这一现状,就必须不断在改革与创新中加快制造业和高等教育的转型发展。

6.1 长三角制造业转型升级的对策建议

就长三角制造业而言,必须认识到在当前国内外现有环境条件下,传统发展模式的不可持续性。随着土地、劳动力成本的提升,制造业的传统优势正在减弱。一方面,随着美国再工业化战略的实施和德国工业4.0战略的推进,制造业出现了向发达国家的回流。另一方面,也出现了制造业流向生产成本更低的如越南、印尼、印度等东南亚国家的趋势。长三角制造业正面临着“三明治陷阱”的威胁。为此,在新常态下,必须以提升产业核心竞争力为目标,加大研发投入力度、加快自动化进程、加强发展模式创新,努力实现向高端化升级。

6.1.1 加大研发投入

尽管进入新世纪以来长三角制造业企业的研发投入额度一直在不断增加,但投入水平还仍然处于较低的状态,尤其与发达国家的大型制造商相比还存在很大的差距,这也是长三角制造业国际竞争力偏弱的重要原因。当前,长三角制造业正面临着严峻的发展环境,但越是在发展环境比较严峻的条件下,企业越要想方设法增加研发投入,应当在努力削减不合理成本的基础上,通过企业间、校企间以及校所间的合作,找准技术研发领域,持续推进技术创新,努力实现技术突破。

6.1.2 加快自动化进程

近年来,长三角制造业越来越受困于人工成本的过快上涨和用工难的问题,尤其劳动密集型产业和资本密集产业、技术密集型产业的劳动密集型环节更是如此。面对这种严重局面,长三角制造业必须进一步推进生产的自动化进程,科学合理规划设计“机器换人”计划并有序推进。这样不仅有利于进一步提高企业自身的生产运作效率、降低生产成本、提高产品质量,而且从长远角度来看,还可以促进相关产业,如机器人等产业的发展。

6.1.3 加强发展模式创新

随着国际竞争的日趋激烈和生产分工的日益深化,制造业领域的发展模式创新风起云涌。美国的苹果公司从一家单纯制造电脑的企业,成功转型升级为一家全球知名的高端电子消费品制造商和服务提供商,关键依靠的就是发展模式上的创新。改革开放以来尤其浦东开发开放以来,长三角制造业在广泛的国际合作中积累起了丰富的生产经验,凭借这些经验可以尝试寻找新的发展模式,比如基于产业集群的模块化生产创新模式、基于网络服务化的制造模式创新等等。

6.2 长三角高等教育转型升级的对策建议

就长三角高等教育而言,必须认识到自身与当前经济社会发展需求的不适应性和转型发展的紧迫性。一方面,高等教育的人才培养质量还不能很好地满足社会经济发展的需要,还有很大的提升空间。另一方面,人才培养的专业结构与地区产业结构的契合度还不高,尚有很大的改善余地。因此,高等教育要基于产业发展的实际需求,特别是地方产业发展的特殊需求,科学制定培养目标与规格,合理设定课程体系,通过深度的校企合作,努力提升教育质量,培养出符合经济社会发展的高素质人才,形成对产业发展的有力支撑。

6.2.1 紧密结合经济社会发展需求确定人才培养目标与规格

在长三角的高等教育中,大多数高等院校是服务于地方经济建设和社会发展的应用型大学,那么在人才培养过程中其培养目标和规格的设定就必须紧密结合经济社会发展的实际需求,否则培养出来的学生很难获得用人单位的满意。尤其在培养规格的设定中,要将学生毕业时应具备的素质和应当掌握的知识和能力尽量明确和细化,并与相关培养环节相对应,做到说得清、可检测,易操作。唯有如此,才能将培养规格真正落实到培养过程中。

6.2.2 紧密结合经济社会发展需求设置课程体系与课程内容

除了人才培养目标和规格要紧密结合经济社会发展实际需求设定外,更重要的是要紧密结合经济社会发展实际需求设置课程体系。不论是应用型本科高校还是高等职业院校,均应当按照现代职业教育发展理念要求,基于对行业、企业人才需求的深入了解,设定满足需求、特色鲜明、动态调整的课程体系与课程内容。这种课程体系强调与工作岗位要求的对接,强调课程内容与职业标准的对接,强调毕业证书与职业资格证书的对接。

6.2.3 基于深度校企合作开展人才培养工作

在合理确定人才培养目标与规格、科学设置课程体系与内容的基础上,课程的实施即人才培养的过程要不折不扣地开展,扎扎实实地推进。尤其要建立健全校企深度合作的机制,实现教学过程与生产过程的对接。只有基于深度的校企合作,教师才能更多地了解和熟悉企业,其才能在教学过程中将业界最新的知识和技术传授给学生,同时也只有基于深度的校企合作,学生才能更多地了解和熟悉企业,其才能在实践中逐步提升技能、技术与工程能力。

[1]赵光辉.人才结构与产业结构互动的一般规律研究[J].商业研究,2008,(2):35~39

[2]罗文标,黄照升,王斌伟.产业结构调整过程中人才结构的构建[J].科技进步与对策,2003,(11):117~119

[3]郭有慧,调整产业结构必须同步调整人才结构[J].中国煤炭,2001,(10):24~25

[4]张延平,李明生.我国区域人才结构优化与产业结构升级的协调适配度评价研究[J].中国软科学,2011,(3):177~192

[5]张胜冰,吉宇.中部现有人才结构与产业结构调整的矛盾及策略分析[J].经济问题探索,2008,(4):28~30

[6]霍影,姜颖,籍丹宁,等.人才结构调整与产业结构升级协同适配评价方法研究——高等教育智力支撑视角下以东北三省为例[J].科技管理研究,2014,(9):59~63

[7]高子平.人才结构与产业结构协调性研究:以上海市信息产业为例[J].中国行政管理,2010,(7):84~87

[8]张洪潮,宗香涛.转型背景下人才结构对产业结构的支撑力研究——基于山西省的实证分析[J].科技进步与对策,2013,(24):70~73

[9]Granger C W J.Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods[J].Econometrica,1969,37:424~438

[10]Dickey D,Fuller W.Likelihood Ratio Statistics for Autoregresssive Time Series with a Unit Root[J].Econometrica,1981,49:1057~1072

[11]Johansen S,Juselius K.Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,1990,52:169~210

[12]高连奎.精密制造是中国制造业的最后一块短板[EB/OL].http:∥finance.sina.com.cn/zl/china/201503-22/111021777432.shtml,2015-03-22

[13]王昌林.离岸服务外包人才需求与产业发展的耦合机制研究[J].工业技术经济,2014,(5):31~39

[14]肖江淑.走出人才培养“四唯”误区[N].光明日报,2010-09-10,(11)

[15]熊丙奇.“史上最难就业年”与学历泡沫[N].北京青年报,2013-05-02,(2)

[16]王磊.中国人才研究会副会长:中国面临“人才泡沫化”[N].中国青年报,2006-09-14,(06)

(责任编辑:王 平)

Analysis on the Lead-lag Relationship of Structural Upgrading between Manufacturing and Talent Quality in Delta Area of Yangtze ——And the Discussion of the Industry“Low-end Locked”and Talent“Degree Bubble”

Wang Zhihua Wang Jianhua Bei Shaoyi

(Jiangsu University of Technology,Changzhou 213001,China)

High tech industry output value accounted for the proportion of manufacturing output value and its change indicated the manufacturing industry structure upgrading level.The number of employees above college degree accounted for the proportion of all employees and their changes to characterize the structure of the quality of talents.The level of structural upgrading of manufacturing and talent quality in Delta Area of Yangtze were measured.The lead-lag relationship between them was analyzed based on the time series econometrics analysis methods.The results showed that,there was not lead-lag relationship of structural upgrading between manufacturing and talent quality.The reasons were explained from the perspective of industry“low-end locked”and talent“degree bubble”.The related suggestions of transformation about manufacturing and the higher education were put forward.

manufacturing;talent;structure upgrading;lead

2016—01—14

国家社会科学基金项目“长三角制造业从低端同构到协同集聚有序升级的路径研究”(项目编号:14BGL216);教育部人文社会科学研究规划基金项目“高等教育转型背景下高职高专与应用型本科课程衔接的研究——以江苏省为例”(项目编号:15YJA880065);教育部人文社会科学研究专项任务项目(工程科技人才培养研究)“硕士专业学位研究生企业实践模式与改革创新研究”(项目编号:14JDGC004)。

王志华,江苏理工学院商学院副教授,管理学博士。研究方向:经济与产业管理。王建华,江苏理工学院教授,工学博士。研究方向:智能控制、高校管理。贝绍轶,江苏理工学院汽车与交通工程学院教授。研究方向:职业教育、教学管理。

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.05.012

F424.0

A