构建产业新体系:基础、问题、趋势、特征及路径

2016-12-05朱鹏华

朱鹏华

(中共中央党校,北京 100091)

构建产业新体系:基础、问题、趋势、特征及路径

朱鹏华

(中共中央党校,北京 100091)

全球产业技术和分工格局正在发生着根本性变革,我国的经济发展正处于提质增效升级的历史性关键期。成功度过这一时期,需要产业结构优化升级、构建产业新体系。当前我国产业在劳动力、技术、资本和制度环境4个方面已经为构建产业新体系创造了良好的条件,但也面临着产能过剩、核心竞争力不强、产业附加值不高等问题。在经济全球化和全球信息化的大背景下,全球产业体系发展呈现出新态势。产业新体系是一个连接现实和未来的动态发展的开放系统,具有创新化、高技术化、市场化、服务化、融合化和国际化的特征。经济新常态下,我国构建产业新体系要走市场和政府协同式路径。

产业新体系 构建 基础 特征 协同式路径

一国的经济之基在产业,产业发展的背后是整个产业体系的支撑。在经济全球化和全球信息化的大背景下,产业体系更新速率加快是世界产业的共同发展趋势。新时期,面对世界金融危机的影响和国内资源环境的约束,积极转变经济发展方式,推动产业改造升级,构建产业新体系成为必然的选择。党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,对构建产业新体系做出了全面部署,不仅指出了发展方向,还明确了主要任务和关键举措[1,2]。但是,构建产业新体系的现实基础怎么样?面临的主要问题有哪些?全球产业发展的新趋势是什么?产业新体系的内涵和特征是什么?构建产业新体系的路径应如何选择?这些问题学术界都需要进行系统的研究,形成科学、统一的认识,才能更好的指导发展实践。本文将围绕我国构建产业新体系的基础、问题、趋势、内涵和特征、路径5个方面进行探索性研究。

1 构建产业新体系的基础

1.1 产业动力结构发生改变,服务业成为支撑经济增长的最强动力

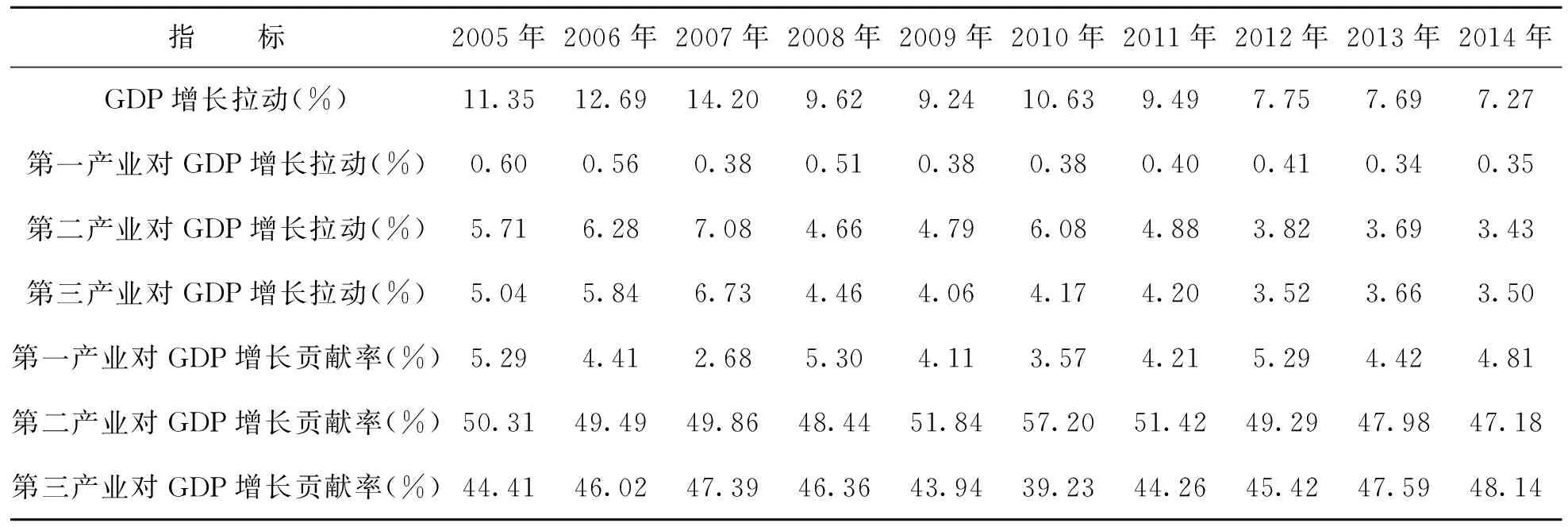

改革开放以来,我国经济保持了平均9.7%的高速增长,从产业角度来看,主要是工业提供了增长动力。“十二五”以来,我国经济进入新常态,推动经济高速增长的产业动力由第二产业(工业)向第三产业(服务业)带动转变,并且这种趋势将会进一步加快。从表1、表2中可以看出,近10年来,我国第二产业增速高(2014年增加值是2005年的3.1倍)、占比大(2005~2014年平均占GDP比重为45.7%),但对GDP增长拉动和贡献率已呈下降趋势。第三产业增速最快,2014年增加值是2005年的4.0倍,2012年已超过第二产业0.5个百分点,特别是“十二五”以来对GDP的增长拉动和贡献率快速增加,2014年两项指标分别超过了第二产业0.07%和0.96%。根据产业发展规律,第三产业比重和对GDP的贡献率超过第二产业不是短期现象,而是经济发展到新阶段后的一种常态。但是,要清醒的认识到,目前我国尚未完成工业化。因此,在“十三五”乃至未来中长期,工业主导经济增长的特点仍会比较明显,工业仍是经济增长的主要动力,需要继续增强工业的根基。同时,服务业将会获得更快发展,并成为支撑经济增长的最强动力。

表1 国民生产总值和三次产业比重

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

表2 三次产业对GDP增长拉动和贡献率

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/ks.htm?cn=C01,经本文整理。

1.2 支撑产业发展的要素实力明显增强

随着我国经济社会的发展、城镇化的推进和教育水平的提高,资本、土地、劳动力等生产要素的质量得到了明显提升。

1.2.1 劳动力素质明显提高

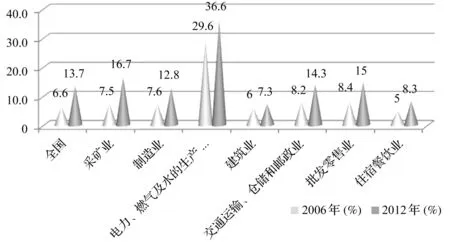

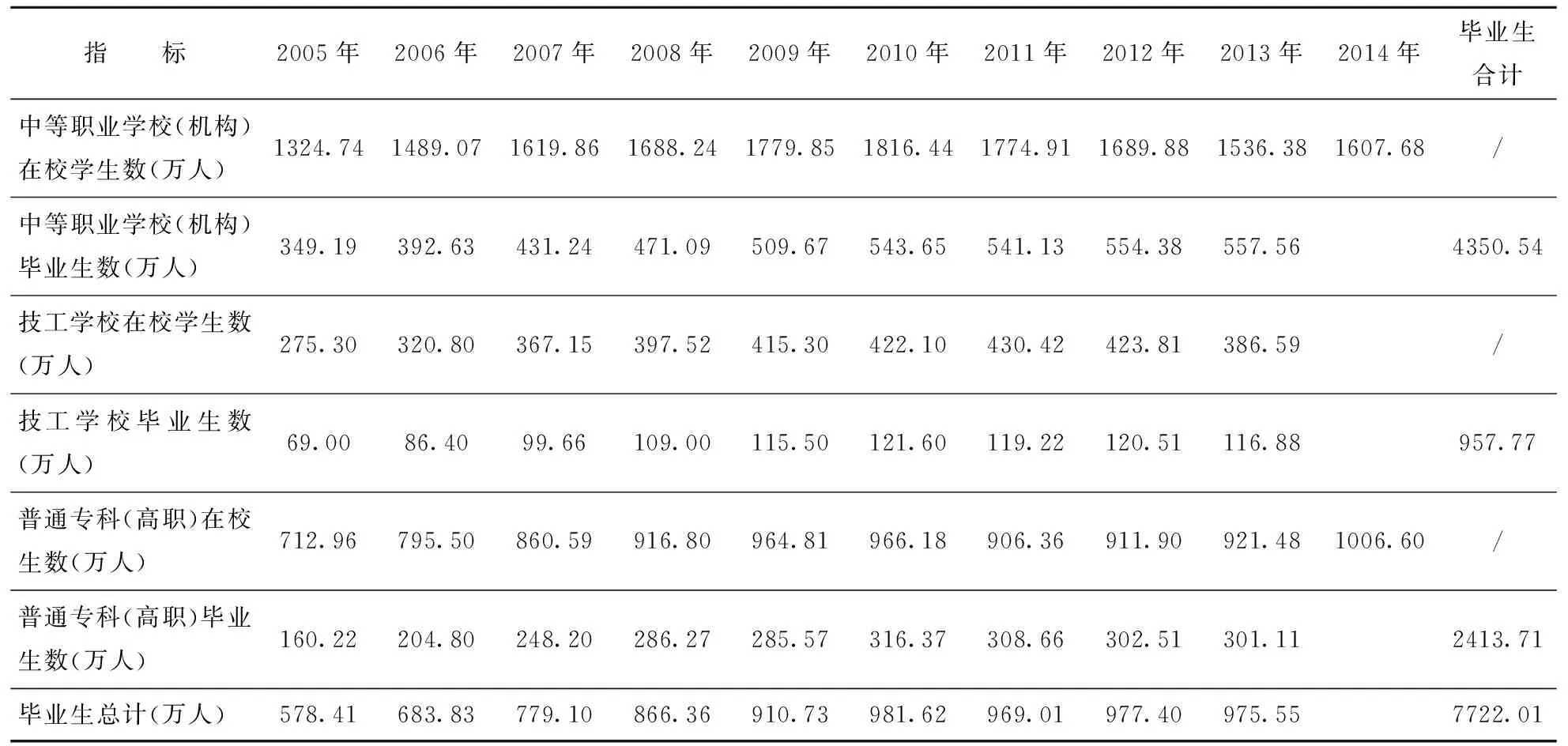

近年来,随着我国教育水平的提升,二、三产业的劳动力素质显著提高,这将成为推动产业结构优化升级的主要动力之一。从图1中可以看出,二、三产业大专及以上教育程度就业人员比重2012年比2006年均有明显提高,其中采矿业、制造业、交通运输仓储和邮政业、批发零售业分别提高9.2%、5.2%、6.1%、6.6%[3]。从表3中可以看出,近10年来,我国职业教育发展迅速,2005~2013年全国职业学校共毕业7722.01万人,2014年中等职业学校和高等职业学校在校生人数分别达到1607.68万人和1006.60万人。据2015年9月15日教育部公布的《全国职业教育工作专项督导报告》显示,我国高等职业教育已占整个高等教育规模的40%,中等职业教育招生数占高中阶段招生数的44.12%,与普通高中招生规模基本持平。目前,我国已建成世界上规模最大的职业教育体系,形成了基本完善的职业教育法律制度体系,职业教育的人才培养水平正在稳步提升。我国职业教育培养出数以亿计的技术技能型人才,将成为建设制造强国、发展战略新兴产业和现代服务业的主力军。“十三五”期间,我国劳动力素质的提升,将逐渐提升“人口红利”的层次,为构建产业新体系提供坚实的人才保障。

图1 主要行业大专及以上教育程度就业人员比重

数据来源:国家统计局综合司课题组.我国经济增长动力及其转换[J].世界调研,2014,(12):6

表3 职业教育在校生和毕业生人数统计

数据来源:2015年9月15日教育部公布的《全国职业教育工作专项督导报告》和国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,经本文整理。其中2005~2010年普通专科在校生人数和毕业生数包括师范普通专科毕业生。

1.2.2 科技研发能力持续增强

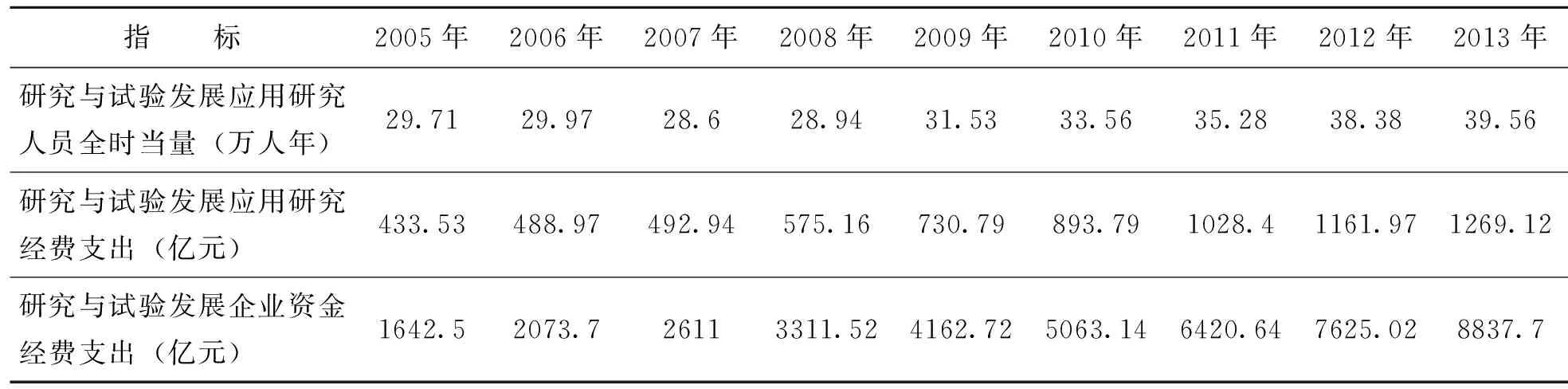

在科技研发投入方面,从表4中可以看出,近年来我国在应用领域的研究人员在持续增加,到2013年已达到39.56万人,比2005年增加了33.2%。2008~2013年期间研发人员折合全时当量年均递增19.7%,比2004~2008年期间增速高出2.7个百分点[4]。同时,表4中还显示应用研究经费支出也在不断增加,2014年为1269.12亿元,是2005年的2.9倍。特别是企业投入研发的资金大幅增加,从2005年的1642.5亿元,到2013年的8837.7亿元,增加了4.4倍。

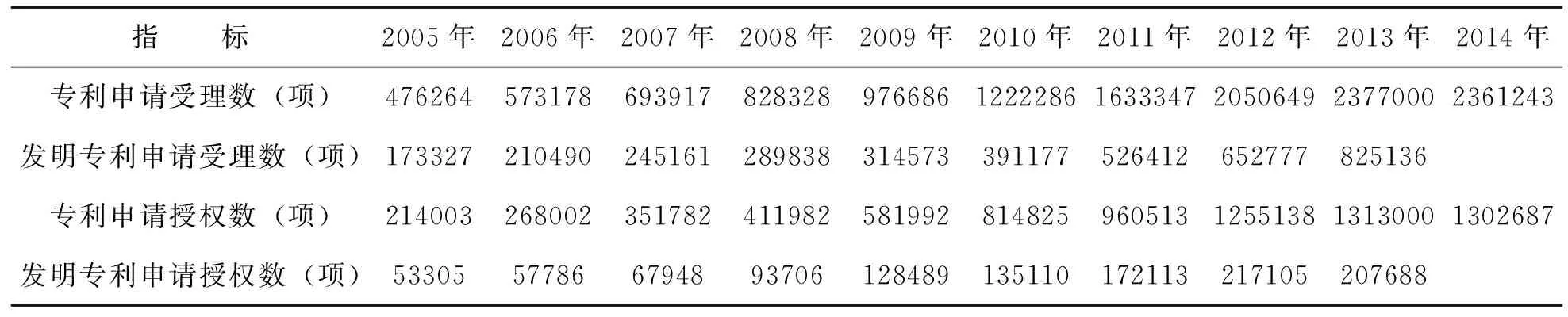

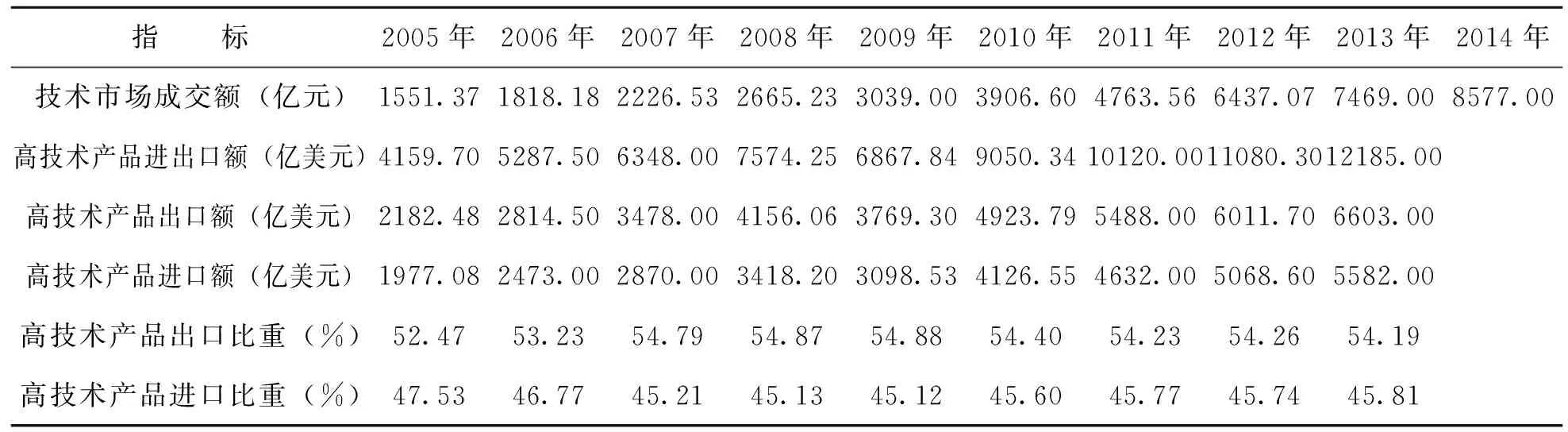

在技术产出方面,从表5中可以看出,2014年专利申请受理和授权数是2361243项和1302687项,分别是2005年的5.0倍和6.1倍。2013年发明专利申请受理和授权数是825136项和207688项,分别是2005年的4.8倍和3.9倍。从表6中可以看出,我国技术市场活跃,2014年交易额是2005年的5.5倍。2013年高技术产品出口额和进口额分别是2005年的3.02倍和2.82倍,出口额比进口额增幅高20%左右。这充分说明,随着科技研发人力和财力投入的持续增加,我国产业科技研发能力在持续增强。技术产出的增加和技术市场的繁荣发展,使得我国产业技术基础在大幅提升,这为构建产业新体系提供了坚实的技术支撑。

表4 应用研究人员和经费支出

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

表5 专利申请受理、授权数

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

表6 技术市场交易、高技术产品进出口额和比重

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,经本文整理。

1.2.3 资本积累快速增长,工业基础设施大幅改善

“十二五”期间,我国工业和服务业领域积累了大量资本。2014年,全国固定资产投资(不含农户)502005亿元,其中工业领域投资204515亿元(制造业投资166918亿元,占工业领域投资的81.6%),同比增长12.9%;第三产业中,基础设施投资(不含电力)86669亿元,同比增长21.5%①。这为构建产业新体系提供了充足的资本支持。

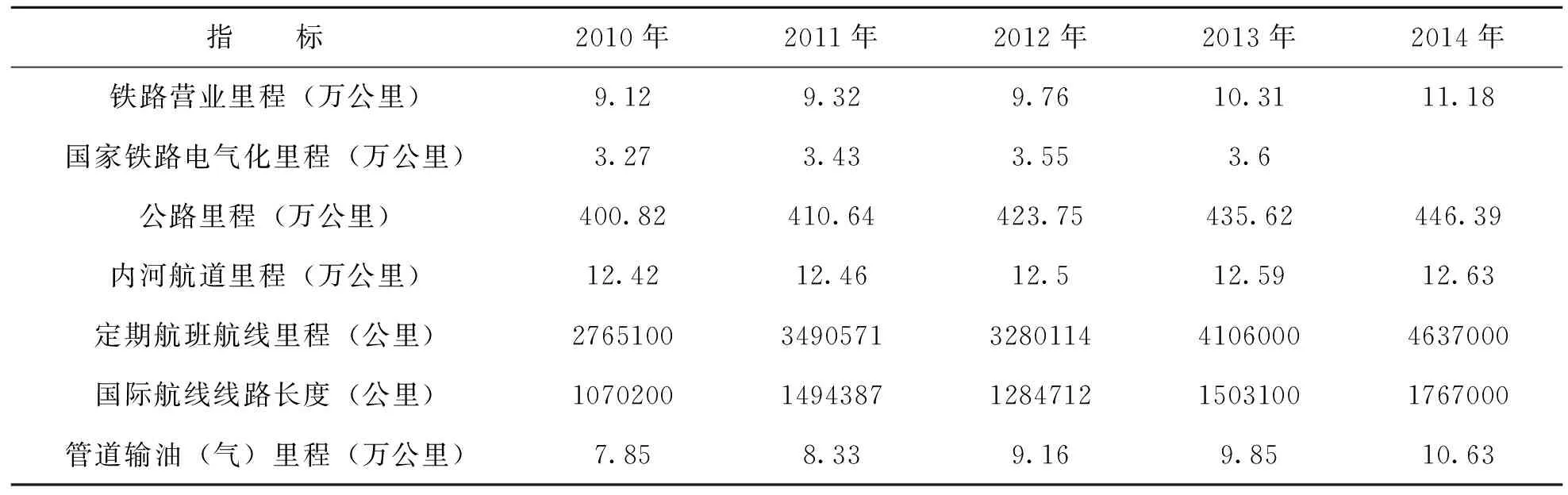

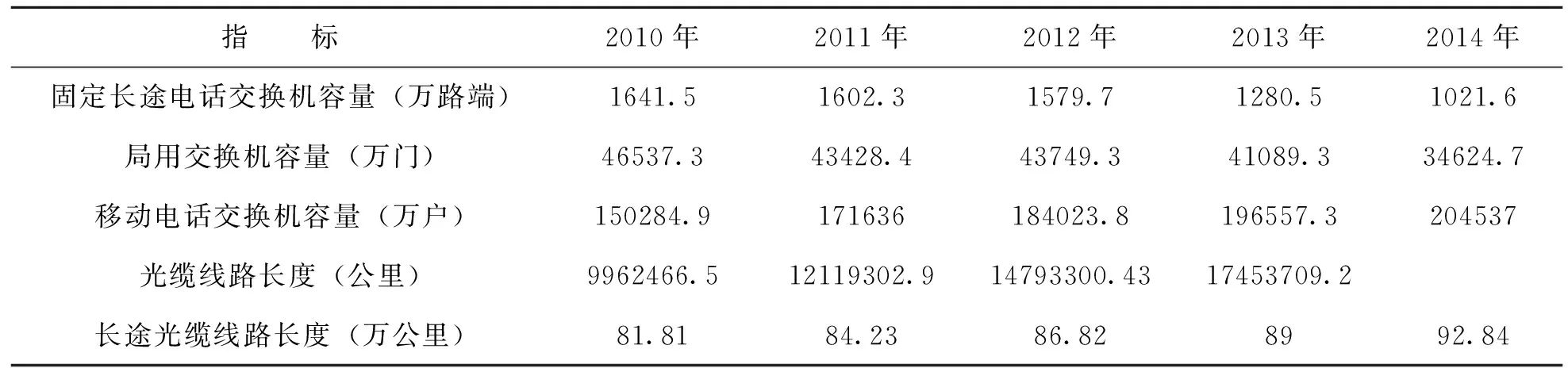

从表7中可以看出,2014年铁路营业里程为11.18万公里,比2010年增加了22.6%;公路里程为446.39公里,增加了11.7%;定期航班线路里程和国际航线线路长度分别增加了67.7%和65.1%;管道输油(气)里程增加了35.4%。从表8中可以看出,固定长途电话交换机容量和局用交换机容量迅速减少,这与信息技术的发展和更新相吻合;2014年移动电话交换机容量和长途光缆线路长度比2010年分别增加了36.1%和13.5%;2013年光缆线路长度为17453709.2公里,比2010年增加了75.2%。2013年规模以上工业发电设备容量达到118999.4万千瓦,比2010年增长2.7倍;电力燃气水的生产供应业新增固定资产12601.21亿元,增长49.4%[5]。这些都说明,我国工业基础设施在大幅改善,特别是信息化设施水平明显提升,这为“十三五”期间构建产业新体系提供了坚实的物质基础。

表7 交通运输线路长度

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0G02&sj=2014。

表8 电信主要通信能力

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0G02&sj=2014。

1.3 产业发展模式正在迈入新阶段

“十二五”时期,我国经济已经进入工业化中后期,随着改革开放的深入推进,工业和服务业的产业发展模式正在迈入新阶段。

1.3.1 工业发展向中高端迈进,装备制造业、高技术产业和消费品产业对工业增长的拉动作用增强

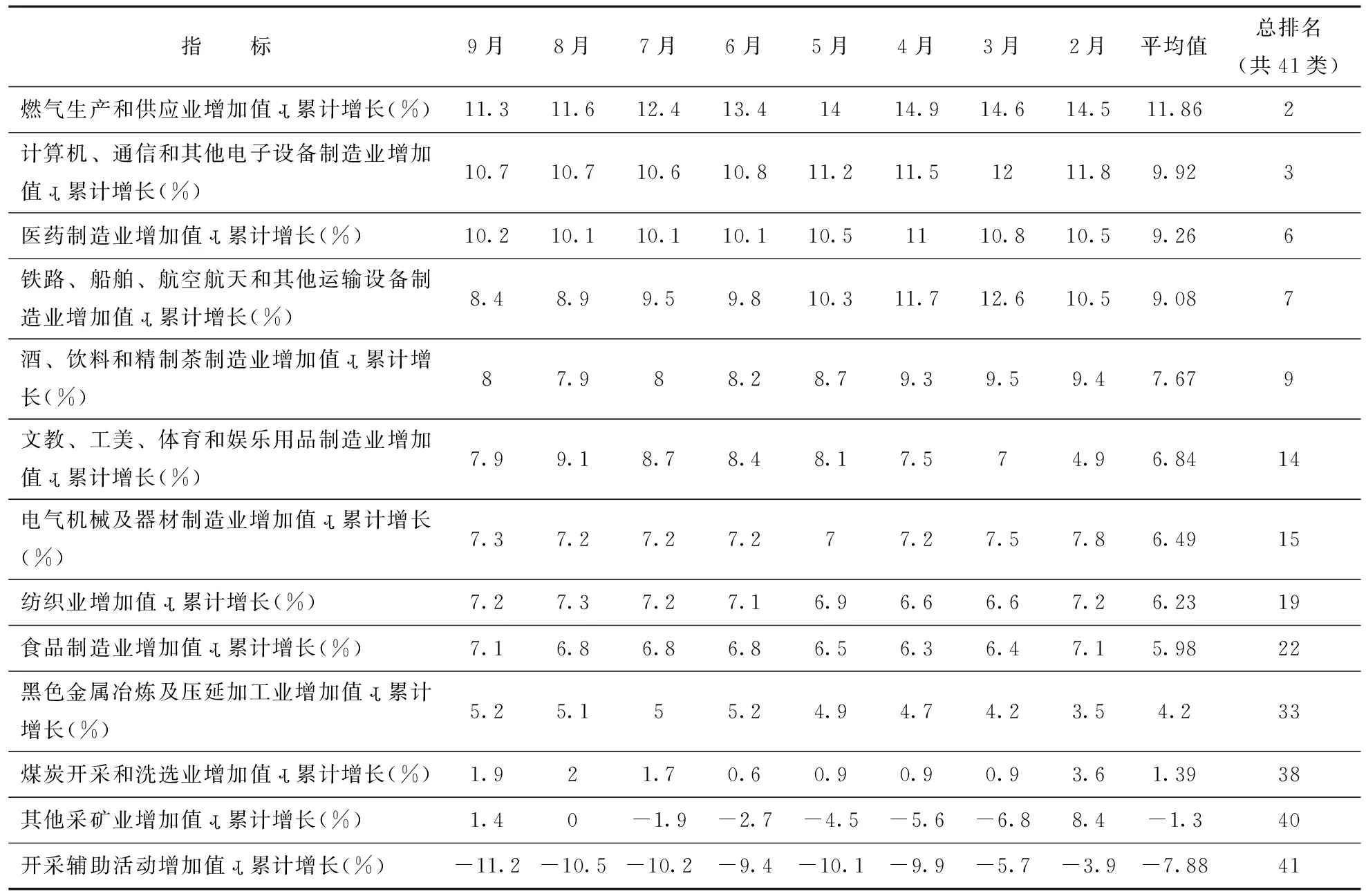

2011~2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别增长13.2%和11.7%,比规模以上工业增加值高2.7%和1.2%;2014年,装备制造业和高技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重分别达到30.4%和10.6%(按现价计算),比2010年提高0.8%和1.7%②。同时,装备制造业劳动生产率显著提高,2008~2013年均递增22.9%,远高于规模以上工业同期劳动生产率7%的递增速度[4]。2015年前三季度,制造业增加值增长7%;高技术制造业增加值增长10.4%,比整体工业增速高4.2%,对工业增长贡献率提高到18.7%,同比提高4.2%③。从表9中可以看出,装备制造业、高技术产业和消费品产业对工业增长的拉动作用增强,投资带动的高耗能行业和采矿业的比重下降,甚至出现负增长,这反映出我国产业正在朝着有利于结构优化的方向发展。按照产业发展的一般规律,“十三五”期间,随着工业整体水平的不断提高,高端制造产品、高技术产品、服务产品对工业增长的拉动作用将会继续增强。

表9 2015年前三季度工业分大类行业增加值累计增长率

数据来源:国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01,经本文整理。按照国家统计制度,自2013年起,1~2月份工业数据一起调查,一起发布。工业共分41大类,按累计增长率排名,本文仅选取其中13类。

1.3.2 创业创新环境不断改善,“大众创业,万众创新”的态势逐渐形成

政府简政放权和商事制度改革,使创业创新环境不断改善,企业的市场主体地位更加明确,也为构建产业新体系提供了良好制度环境。2014年,国务院已取消和下放的行政审批事项多达246项,取消评比达标表彰和职业资格许可认定项目分别为29项、149项。2015年10月,国家发展改革委员会新修订了《中央定价目录》,定价的种类和项目均有大幅度减少,由原来的13种减少为7种(类),由原来的100项左右减少到20项。同时,国务院清理规范了89项国务院部门行政审批中介服务事项,并取消62项中央指定地方实施的行政审批事项。“三证合一、一照一码”商事制度自2015年10月1日起,在全国全面实施。2015年前三季度,全国新登记市场主体1065.5万户,注册资本(金)20.7万亿元,比上年同期分别增长15.8%和40.9%。其中,新登记企业315.9万户,平均每天1.16万户,同比增长16.3%④。科技创新与现代商业模式的结合不断催生新兴产业,如第三方支付,互联网金融、智慧医疗等等。“大众创业、万众创新”态势已经形成,并逐渐成为我国经济进入新常态的重要引擎,“十三五”时期将为构建产业新体系打下良好的微观基础。

1.3.3 信息、互联网相关产业发展迅猛

2013年,共有35.4万家规模以上工业企业使用互联网开展活动,占规模以上工业企业总数的98.4%。其中,利用互联网提供客户服务、招聘员工、进行员工培训分别占35.7%、33.7%、18.6%[5]。市场各方的需求促进了信息、互联网相关产业的迅猛发展。2014年,全国电子商务交易额为16.39万亿元,同比增长59.4%;快递业务量达到140亿件,连续4年保持了超过50%的增长速度⑤。2015年前三季度,信息传输、软件和信息技术服务业新登记17.1万户,增长65.3%⑥。在全球信息化的时代,互联网和大数据在不断推动产业的转型升级,新产业、新技术、新业态、新模式、新产品正在加速成长。比如,“互联网+”作为一种新兴产业模式,利用信息通信技术,把互联网和传统产业的各行各业融合起来,从而带动着传统产业更新换代。“十三五”期间,信息产业与传统产业将会加速融合,信息、互联网相关产业发展将会更加迅猛。

1.3.4 对外贸易结构不断优化,“走出去”成果初现

“十二五”时期,我国对外贸易稳定增长。2014年,我国货物进出口总额(26.4万亿元)比2010年增长31%,年均增长7%。其中,初级产品出口占总出口的比重2014年(4.8%)比2010年(5.2%)下降了0.4个百分点;相反,工业制成品出口比重2014年(95.2%)比2010年(94.8%)上升了0.4个百分点。2014年,服务进出口总额(6043亿美元)比2010年增长了66.7%,年均增长13.6%⑦。服务贸易结构正在逐渐优化,其中计算机、保险、金融等高附加值的服务贸易出口增长势头强劲。“走出去”成果初现,如,2014年,非金融类对外直接投资(1072亿美元)比2010年增长了78.1%,年均增长15.5%。2015年上半年,非金融类对外直接投资同比增长29.2%。2014年,对外承包工程业务完成营业额(1424亿美元)比2010年增长54.5%,年均增长11.5%⑧。以上的数据说明,在经济全球化的大背景下,我国对外开放的深度和广度得到进一步拓展,统筹国内国际两个市场和两种资源的能力不断加强,这将为构建产业新体系打下良好的基础。

2 构建产业新体系面临的主要问题

据WTO发布的贸易统计,2014年我国商品进出口总额达4兆3030亿美元,排名世界第一。我国已成为名副其实的“世界工厂”,但是当前我国产业仍存在着竞争优势层次较低,产能过剩严重,创新能力薄弱,核心技术缺乏、产业附加值不高等问题,我国只是一个制造业大国而还不算是制造业强国。

2.1 竞争优势层次较低,产品结构不合理,部分行业产能过剩严重

改革开放以来,我国作为后发展国家,产业结构大多处于劳动密集型产业领域和资本、技术密集型产业领域中的劳动密集型环节(加工组装环节),我国制造总体上仍处于相对低端的层次。在高端制造业与高科技领域,我国的竞争优势不明显,与发达国家差距仍然较大,航空航天技术、材料技术、电子技术、计算机集成制造技术等的竞争力指数均非常低[6]。在技术、生产和营销价值链的三大环节中,其增值能力分别呈现出由高到低的V形状(微笑曲线),也就是两端利润高、中间利润低。目前我国制造业的产品结构处于全球价值链的中间(低端),参与国际分工主要集中在科技含量和产业附加值都比较低的加工环节,而技术环节和营销环节控制在跨国公司手里[7]。按照微笑曲线理论,我国制造业必须向价值链的两端过度,要么抓住产品研发(始端),要么抓住营销市场(终端)。

“十二五”期间,钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统的产业利用率仅在70%~75%之间,产能过剩尤为突出。同时,光伏、风电设备等新兴的产业也出现了产能过剩,其中光伏的产能利用率不足60%,风机的产能利用率不足70%[5]。此外,汽车、房地产等行业结构性产能过剩已经开始显现。调整产品结构,加强供给侧改革和管理力度,化解产能过剩,将是“十三五”期间的一个重大课题。

2.2 创新能力普遍不足,核心技术相对缺乏

目前,我国在41个工业大类行业中,大部分行业研发经费投入强度在1%以下,只有8个行业研发经费投入强度高于1%[5]。长时间以来,我国制造业结构升级主要依靠外资引进,同时带来先进技术和设备,而且多以生产线和最终生产设备为主。自主创新能力不足导致制造业的劳动生产率和产品附加值普遍偏低,比如一部售价数百美元的苹果手机,我国加工企业仅能赚到几美元。虽然我国已取代美国成为全球最大的制造业国家,但美国的生产率几乎是我国的3倍。据世界银行数据,2013年我国制造业增加值占比达到20.8%,排名世界第一。然而,制造业增加值率仅为21.5%,与工业发达国家35%的平均值差距显著。虽然我国制造业规模已经达到世界第一,但产品结构仍处于国际产业链的低端,大而不强的特征也反映了我国制造业企业长期存在的高端产品研发能力不强与核心技术缺乏的现实。

2.3 服务业附加值不高,生产性服务业发展层次较低

当前,以现代服务业为代表的第三产业快速发展,已经成为我国产业结构转型升级的主要力量。但是,我国服务业整体附加值率偏低,并且增加值率的行业差异较大,体制、机制保护而产生的扭曲现象依然显著。在服务行业结构中以交通运输、批发零售等传统服务业为主,发展层次仍处于较低的水平。例如,2014年批发零售业增加值和交通运输、仓储和邮政业增加值分别占GDP增加值的9.8%和4.5%⑨,明显高于其他现代服务。我国金融、信息和科技服务等知识密集型、技术密集型的现代高端服务业发展速度虽有所提高,但与发达国家的差距非常显著。与一、二产业优化升级密切相关的生产性服务业规模还小、技术创新能力低,总体上经营模式落后、劳动生产率和附加值均不高。

3 全球产业体系的发展新趋势

当前,经济全球化不断走向深入,科技发展日新月异,国际竞争日趋激烈,全球产业体系的发展呈现出新的态势。

3.1 科学技术进步、国际分工深化主导着全球范围新一轮产业结构的调整

新一轮高科技的发展,特别是以信息技术为引领的高新技术的产业化,直接推动了全球产业结构的升级。18世纪以来,科技革命特别是技术革命始终是产业革命的先导。当前,高新技术的发展,将使一批新兴产业得到快速发展,并成为全球产业结构升级的主导方向,如信息科技、生命科技和纳米科技等。同时,高新技术对传统产业的改造也在不断深化,提高了制造业的科技含量,促使传统制造业升级成为智能制造,如3D打印技术、物联网技术、智能机器人技术等。

随着经济全球化趋势的加强,国际分工也将随之深化。一国内部的产业分工日益国际化的趋势更加明显,新一轮全球化产业分工重组速度开始加快。由于发达国家控制了大部分科技资源,从而导致产业结构调整呈现失衡态势,特别是发达国家与发展中国家间的不平衡将日趋明显。全球范围新一轮产业结构的调整显示了科学技术、国际分工的主导力量,科技的进步和国际分工的深化加快了产业结构调整,促使产业结构向更高层次迈进,也给发展中国家带来了新的更大的挑战和机遇。

3.2 三次产业结构调整速度加快,第三产业比重持续增加

从经济发展规律来看,产业在经济结构中的比重决定了经济体的发展程度。全球产业结构的特征为第一、二产业比重持续下降,同时第三产业的比重强势上升,三大产业结构调整速度加快。目前,一些发达国家第三产业占比高达70%~80%,但这并不是最终的极限。发展中国家的第三产业比重正加速快速上升,比如我国2014年第三产业增加值是2005年的4.0倍,2012年已超过第二产业0.5个百分点。随着生产力的发展,物质生产日益丰富,人类对非物质生产的需求日益增加,致使第三产业的比重持续增加。而且,这种趋势将在未来中长期内进一步强化,这也是人们消费水平由低层次转向高层次的必然结果。一国的经济发展水平从以工业的发展水平来衡量转变为以服务业的发达程度来衡量,标志着产业结构达到了一个较高的层次。“十三五”期间,世界经济由工业主导型向服务业主导型的转变会更加明显,现代服务业将会成为未来世界经济增长的新潜力和新空间。

3.3 新经济的发展,致使产业结构软化趋势加快

在以美国为代表的西方发达国家的带动下,当今世界已经进入新经济时代。这是建立在信息技术革命和制度创新基础上的新经济现象,以经济加速从传统的工业经济向知识经济转变为标志。学界普遍认为,新经济是以信息科学、网络技术为基础,以创新为核心,由新科技创新所驱动、可持续发展的经济形态。新经济致使全球产业结构呈现软化的趋势,主要表现在两个方面:(1)在产业结构的升级过程中,以通信、金融、信息服务等行业为主的软产业的比重不断上升,特别是生产性服务业的强势崛起,“经济服务化”趋势日渐显著;(2)随着技术集约化和高加工度化的发展,在整个产业链条中,对创新、信息、科技、人才、文化、生态和制度等软要素的依赖程度不断加深。

3.4 信息技术的发展,产业融合与分离将会更加频繁

当今,随着信息处理的共享化和大数据化、信息服务的智能化和个性化的发展,经济对新一代信息技术的依赖持续增强。一方面信息技术向传统产业的全面融入,从价值传递环节向价值创造环节渗透,使原来专业分工明确的产业因信息技术的融合而组成新的产业。另一方面,新一代信息技术的发展促进了社会分工的精细化,使得生产中的许多服务环节从物质生产流程中分离出来,形成新的行业,致使生产结构产生了重大变革。生产性服务业改变了传统产业的生产流程、管理方式和劳资关系等,并导致全产业链的重构。“十三五”时期,随着新一代信息技术的兴起,这些产业融合与分离的现象将会更加频繁。

3.5 国际市场竞争中的标准战略日趋明显

当今新经济时代,发达国家的竞争策略,已经从技术战略转向标准战略,从技术主导转向知识产权主导。发达国家及其跨国公司通过技术专利化、专利标准化、标准国际化的策略,全面推行国际标准组织的规则、国家标准战略和企业标准战略。发达国家通过制定有利于自己的标准体系,控制了几乎所有高科技产业,以维护有利于自己的国际经济秩序。国际市场竞争中的标准战略的兴起,将会对全球产业布局和发展产生深远影响,特别是发展中国家将会面临更严峻的挑战。

4 产业新体系的内涵和特征

4.1 产业新体系的内涵

科学的界定产业新体系的内涵,既要结合全球产业体系发展的新趋势,又要结合国情,即当前我国的产业发展基础和面临的主要问题。从产业发展的时间序列中看,产业体系的发展演进是产业分工的不断深化,产业要素、产业结构和产业功能不断优化的动态过程[8]。从产业发展的范围看,产业发展的实质是产业体系的整体运作,包括产业结构、组织、业态的整合与集成[9]。产业新体系并非是脱离原有产业形态的全新产业体系,而是在原有产业的基础上融入了以新一代信息技术为代表的高科技等相关内容,使产业体系在结构、组织和业态三个方面具有了新的表现形式和运转模式。

产业新体系可以描述为:农业基础地位不断得到巩固,农业现代化水平快速提升;工业基础能力、装备制造实力持续增强,以信息化为引领的新型制造体系逐步形成;战略新兴产业的逐渐壮大,对经济支撑和引领作用不断增强;传统优势产业的技术改造明显提升,实力和竞争力显著增强;现代服务业快速健康发展,服务业的产业主体地位继续提高;三次产业比例合理、综合优势显著,产业核心竞争力和推动经济发展方式转变的能力不断增强的产业体系。

总之,产业新体系是一个动态发展的开放系统,是在高新技术的引领下,由现代农业、先进制造业、现代服务业相互融合、协调发展的产业有机体整体,是新常态下支撑我国经济快速健康发展的产业载体。

4.2 产业新体系的特征

4.2.1 创新化

创新是产业发展的主引擎,是产业新体系的动力特征。创新是一个开放的系统,它不仅与现实的产业体系相关,还受到相关的支持系统发展情况的制约。产业创新系统中科技创新最为重要,科技创新通过推动传统产业的改造、新兴产业的崛起和落后产业的淘汰等,实现产业结构优化升级,推动产业旧体系向产业新体系的演化。自第一次产业革命以来,新产业的不断出现无一不是科技创新的结果,继而引起产业体系的重大变革[10]。因此,产业新体系作为经济发展趋势的产物,与传统产业体系最根本的区别不在于行业和产品本身,而在于创新能力。

4.2.2 高技术化

产业新体系的本质是建立在高新技术基础之上的产业体系,主要表现在充分利用高新技术改造旧产业,发展新产业。产业新体系的高技术化,一方面是指用高科技特别是现代信息技术武装传统产业的过程;另一方面是指大力发展战略性新兴产业的过程。科技进步带动了传统产业的劳动工具和劳动手段的不断创新,极大地提高了劳动生产率,从而推动着传统产业向高新技术产业转化,使整个产业体系日益呈现高技术化。比如,“中国制造2025”等规划的重点是传统产业特别是制造业的高技术化[11]。新一代信息通信技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、生物医药及高性能医疗器械等战略性新兴产业代表着技术突破和市场需求的重点发展方向,它们的持续发展将使产业体系高技术化的特征更加显著。

4.2.3 市场化

产业新体系要让市场机制在产业发展和结构调整中起决定性作用,同时更好地发挥政府的作用。从根本上看,市场需求是产业体系更新发展的源动力,市场需求变化决定了产业结构转型升级的方式和方向。构建产业新体系关键是处理好市场与政府的关系,以企业的生产经营活动为主体,充分发挥市场的主导作用,政府重点做好体制机制改革、完善产业政策和创造良好环境。新产业的兴起、传统产业的改造升级、过剩产能的化解以及落后产能的淘汰都要以运用市场机制为主,特别是要让各类市场主体都能自由的选择进入或退出某一产业。

4.2.4 融合化

以新一代信息技术为代表的高新技术快速向传统产业融入,使传统产业的边界日趋模糊,融合已经成为产业结构变化的潮流和趋势。产业融合将会催生诸多新兴产业群,它们是产业新体系的主要组织和业态,并使得产业结构升级到一个更新的层次。事实证明,现代农业、先进制造业、现代服务业等产业间的相互融合,使各产业发展成为一个有机的整体。在未来,产业融合将成为推动产业新体系不断发展的一种主要形式。

4.2.5 服务化

产业体系服务化主要指现代服务业在产业结构中的比重不断增大,并逐渐代替工业成为主导产业。服务业的繁荣发展是产业新体系的重要标志,一方面表现为生产性服务业的强势崛起,不断向专业化和价值链高端延伸。另一方面表现为传统的服务产业的扩大和发展,不断向精细和高品质转变。

4.2.6 国际化

产业新体系的国际化是当今时代赋予的一个显著特征。一方面,在经济全球化的时代,各开放国家的产业发展已经突破国家疆界限制,通过产业构成各要素在世界范围内流动,在全球产业结构调整中实现本国产业体系的发展。另一方面,随着以信息技术产业为代表的高技术产业的兴起,提升了产业的国际关联度,出现了大批全球性产业,致使产业结构变动日趋国际化。产业发展和产业结构调整绝对不能仅仅局限在国内,放眼全球,充分利用国际市场和国外资源是产业新体系的必然要求。

5 构建产业新体系的基本路径

构建产业新体系是我国经济进入新常态的客观要求。改变对以往经济发展路径的依赖,实现产业结构优化升级和经济发展动力转换,需要在准确把握产业新体系内涵和特征的前提下,立足现实基础,抓住重点领域、核心问题,充分发挥市场和政府的协同作用,增强企业自主创新的活力。

5.1 市场内生式路径

产业新体系的形成主要是市场自我演进的结果,并在企业创新竞争行为的作用下不断发展和完善。市场内生式路径是以市场为纽带,通过创新竞争驱动,促使产业体系向高技术化、融合化、服务化和国际化方向发展。产业旧体系满足了需求数量增长和市场持续扩张,其结果是逐渐积累需求层次提升的因素,进而削弱企业数量生存方式的市场基础,不断促使企业步入创新竞争轨道,重新形成分工格局[12,13]。现实中,不是所有的企业都能够实现价值链升级所需要的技术跳跃,构建产业新体系必须形成“雁阵”格局,必须由市场竞争机制来发挥“筛选”作用,优胜劣汰,在公平的市场竞争中产生“头雁”[14]。构建产业新体系的源动力来自市场内部,是市场自然发展的过程。市场内生式路径,要求建立统一开放、竞争有序的市场体系,政府的存在主要是为了拟补市场的不足,而不是产业体系构建的直接参与者。产业的发展最终要依赖于创新,产业结构的优化升级关键是靠竞争,因此,以创新竞争驱动为主要特点的市场内生式路径是构建产业新体系的核心路径。

5.2 政府外生式路径

产业新体系的形成要靠政府的甄别和因势利导[15],并在政府的直接参与下不断发展和完善。企业创新的动力来自于创新预期净收益,风险来自于创新项目的转化和成本。如果创新项目转化率低、成本高,企业的创新行为就会严重不足,产业发展和产业体系的更新将会停滞。此时,政府面向所有的企业运用公共手段,可以起到稳定创新项目转化率,分担创新成本的作用。在硬件方面,政府可以建立各种公共性创新基础设施;在软件方面,政府可以建立鼓励创业创新的公共政策和制度体系。政府作为启动和保护企业创新行为的主体,对产业发展和产业结构的调整起到了主导作用,这是一条构建产业新体系的外生式路径。当然,政府的行为并不是产业体系本身,产业新体系必须以企业普遍的创新行为为基础。因此,外生式路径,本质上要求政府要充分发挥因势利导的作用,深化体制改革、完善政策支持、创造良好环境,并确保企业的主体作用和市场机制的灵活、高效。

5.3 市场和政府协同式路径

综合市场内生式和政府外生式路径,即是协同式路径。协同式路径并非内生式和外生式的简单相加,而是两者有机协调的动态路径。在中国特色社会主义市场经济的环境中,构建产业新体系必须走市场和政府协同式路径,但不同的时期、不同的产业以及不同的地区内生和外生的力度应该有所不同。

5.3.1 升级改造传统产业、化解产能过剩应更侧重政府外生式路径

产业新体系萌生于产业旧体系,大量的传统产业要通过技术改造升级转移到产业新体系中,同时还有部分落后产能需要淘汰。市场内生式路径通过竞争,会激励企业技术改造行为,挤压落后产业的市场生存空间,直至其完全退出。但是,当前资源环境等市场的外部性问题突出,在升级改造传统产业、化解产能过剩方面,政府外生式路径应该发挥更加主要的作用。政府通过制定科学合理的产业政策,建立健全优胜劣汰市场化退出机制,切实保障企业依法实现关闭或破产,加快处置低效无效资产,淘汰落后产能。同时,政府还要培训引导转业工人再就业,确保社会和谐稳定。

5.3.2 建设制造强国、构建新型制造体系应更侧重市场内生式路径

制造业是产业新体系的支柱和基础,实施“中国制造2025”,必须强化工业基础能力,加快推动制造业向智能化、绿色化、服务化和品牌化方向发展。不论是加强工业“四基”能力;实施智能制造工程,推动生产方式向柔性、智能、精细方向转变;构建绿色制造体系,全面推行清洁生产,发展循环经济,提高资源利用效率;引导制造企业延伸服务链条、增加服务环节,推动制造业由生产型向生产服务型转变;还是开展质量品牌行动,提升企业品牌价值和中国制造整体形象[11]。都需要更多的依靠市场内生式路径,强化企业作为创新主体的地位,政府外生式路径仅仅是补充的角色。

5.3.3 发展战略性新兴产业应更侧重政府的外生式路径

培育发展战略性新兴产业,是构建产业新体系的重点,也是塑造产业竞争新优势的必然选择。在全球化的开放环境下,作为发展中国家,要想发展战略新兴产业赶超发达国家,必须侧重运用政府外生式路径。政府要通过制定相关产业政策、建立产业投资引导基金等手段,大力支持战略性新兴产业的发展。充分发挥产业政策导向和促进竞争的功能,通过联合企业加大自主研发(R&D)力度,培育一批战略性产业,提升战略性新兴产业对产业升级的支撑引领作用。特别注意的是,政府外生式路径,必须把保证未来市场机制正常运行作为一项基本原则,即政府的各项政策必须是基于市场的。

5.3.4 发展现代服务业应更侧重市场内生式路径

服务业是产业新体系的主体,服务业的繁荣发展也是经济社会现代化重要特征。不论是生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,还是生活性服务业向精细和高品质转变,主要应侧重于市场内生式路径。通过放宽市场准入,扩大开放领域,鼓励社会资本、国际资本依法依规以多种形式投资服务业,鼓励新兴业态发展,进一步活跃服务业微观市场,增强市场竞争力。同时,政府要依法监管,确保市场公平竞争。

产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。“十三五”时期,中国产业迫切需要通过构建产业新体系塑造竞争新优势,更深更广地融入全球产业价值链体系、提升在全球产业价值链中的地位和国际竞争力。构建产业新体系,就是要下决心减少对传统发展路径的依赖,依靠创新提高经济发展质量和持续发展能力,基本形成以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的新型产业体系。

注释:

①数据来源:国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201501/t20150120671066.html

②数据来源,国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201510/t201510131255154.html

③数据来源,国家工商总局网站:http:∥www.saic.gov.cn/ywdt/xwfb/201510/t20151015162822.html

④数据来源,国家工商总局网站:http:∥www.saic.gov.cn/ywdt/xwfb/201510/t20151015162822.html

⑤数据来源,国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201510/t201510131255154.html

⑥数据来源,国家工商总局网站:http:∥www.saic.gov.cn/ywdt/xwfb/201510/t20151015162822.html

⑦数据来源,国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201510/t201510131255154.html

⑧数据来源,国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201510/t201510131255154.html

⑨数据来源,国家统计局网站:http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201509/t201509071240657.html

[1]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[R].2015,11

[2]国家统计局综合司课题组.我国经济增长动力及其转换[J].世界调研,2014,(12):1~7

[3]马凯.构建产业新体系(学习贯彻党的十八届五中全会精神)[N].人民日报,2015-11-10,(06)

[4]张继良,赵崇生.我国工业转型升级、绩效、问题与对策[J].调研世界,2015,(12):3~7

[5]张卫华,江源,原磊,等.中国工业经济增长动力机制转变及转型升级研究[J].调研世界,2015,(6):3~10

[6]杨子帆.中国制造业发展面临的主要问题及对策[J].现代经济信息,2011,(4):207

[7]王家庭,王璇.中国制造业发展的现实反思及其国际竞争力研究[J],经济问题探索,2011,(7):1~8

[8]刘钊.现代产业体系的内涵与特征[J].山东社会科学,2011,(5):160~162

[9]王国平.产业体系运行的新态势与发展新空间[J].学术月刊,2011,(9):74~81

[10]张明哲.现代产业体系的特征与发展趋势研究[J].当代经济管理,2010,32(1):42~46

[11]国务院.中国制造2025[R].2015,5

[12]张耀辉.传统产业体系蜕变与现代产业体系形成机制[J].产经评论,2010,(1):12~20

[13]刘淑茹,徐丽丽.中美两国产业结构发展状况比较分析[J].工业技术经济,2014,(10):41~48

[14]刘明宇,芮明杰.全球化背景下中国现代产业体系的构建模式研究[J].中国工业经济,2009,(5):57~66

[15]林毅夫.新结构经济学——反思经济发展与政策的理论框架[M].北京:北京大学出版社,2014:53,127

(责任编辑:史 琳)

To Build the New System of Industry:Basis,Problems and Trends,Features and Ways

Zhu Penghua

(Party School of Central Committee of C.P.C,Beijing 100091,China)

Worldwide industrial technology and the division of labor pattern are undergoing fundamental change,and China’s economic development is in a mass synergy efficiency upgrading the historic stage.Successfully through this period,it is necessary to upgrade industrial structure and build the new system of industry.Nowadays,China’s industry in labor,technology,capital and institutional environment four aspects have created good conditions for building the new system of industry.But China also face with many problems,such as excess capacity,core competitiveness is not strong,and the industrial added value is not high,etc.In the context of economic globalizationand global informationization,the development of global industry system presents new situation.The new system of industry is a open system of dynamic development which connects reality and the future,with innovation,high technology,market-oriented,service,integration and internationalization.Under the“new normal”for China’s economy,to build the new system of industry should choose a coordinated path of market and government.

the new system of industry;to build;basis;features;coordinated path

2015—12—28

国家社会科学基金青年项目“人口发展与加快经济发展方式转变研究”(批准号:12CJY002)。

朱鹏华,中央党校马克思主义理论骨干人才培养计划博士研究生,讲师。研究方向:马克思主义政治经济学、宏观经济分析。

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.05.004

F062.9

A