土地、技术与劳动力

——抗战时期川东地区农业生产

2016-12-03陈鹏飞

□陈鹏飞

土地、技术与劳动力

——抗战时期川东地区农业生产

□陈鹏飞

抗战时期川东地区是一个生态环境、经济结构比较特殊的地区,因其处山区导致其耕地数量有限且细碎化程度严重。另一方面,工具的落后、牲畜的不足、化肥的缺乏和水利设施的荒废严重限制了该地区的农业产量。抗战时期国民政府“征壮丁”补充兵源导致的劳动力短缺以及农民文化知识水平的低下则更进一步制约了川东地区的农业生产,导致了农民农业剩余严重不足,也成为其生活贫困的重要内部原因。

抗战时期;川东地区农业生产;生产要素;内部原因

本文选择抗战时期的川东地区作为研究对象,主要从两个方面考虑,一是过往的农村研究往往集中于华北及长三角等地区,对西部地区包括四川省的农村关注较少,在四川农村的研究中往往将重点放在成都平原或者四川全省整体的研究当中①,而抗战时期距离陪都重庆最近的川东地区农村乏人问津,因此具有巨大的学术研究空间。二是川东地区位于长江上游,其地理环境及生产方式都有其特殊性。抗战时期的川东地区地处山区人多地少,田场面积普遍偏小且细碎化程度严重,当地农家在生产工具落后、劳动力匮乏的情况下精耕细作,勉强维持家庭生活。三是抗战时期是中国近代史上一个特殊的时间段,这一时期粮食价格的飞涨,征壮丁导致的劳动力短缺等都在很大程度上改变了川东农村农业生产的面貌。美国经济学家舒尔茨认为农业生产要素的概念所包括的内容除了土地、劳动和资本,还包括了技术状况,或者说是生产技术②。因此,本文以抗战时期的川东地区为个案,将充分利用1937年到1945年期间个人、团体及学校等对于川东地区农村的考察资料,从土地、技术与劳动力三个生产要素方面详细解读川东地区的农业生产状况,探寻阻碍其农业生产发展的内部原因。

一、土地分配

土地面积是农业生产的重要基础。在一定的科学技术条件下,单位土地面积上的产出也是固定的。如果土地数量不足,其它农业生产要素的投入量即使再多,也不可能由此扩大生产规模,因此,土地是川东地区农业生产的重要内部因素。

(一)农场大小及田地分配

抗战时期的川东地区③位于当时四川盆地的东部,其中大部分如今已经划归重庆直辖市,在四川省农业分区中大部分属于桐油水稻区④,部分属于水稻杂粮区和甜薯稻棉区,其农田主要有田和土之分⑤,面积依生产量而定。⑥因此,要了解抗战时期川东地区农业生产状况,首先需要了解当地的土地分配情形。

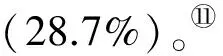

表1 1938年川东地区18县人均耕地面积比较(单位:市亩)

资料来源:叶懋:《川东农业调查》,《建设通讯》1939年第8卷第11期,第30页。

(二)土地细碎化

土地,是农业生产的重要基础,无论是土地的数量还是质量都会影响农业的产量,川东地区看似地广人稀,但是因为山地较多,实际可耕地十分有限,加上山坡多旱地,田地规模小且较分散,因而严重限制了农民收益。

二、农业技术

(一)作业农具与牲畜

牲畜也是川东地区农民的重要生产工具,关于牲畜数量,在1938年的调查中,川东地区各县平均每个田场只有0.48头水牛,0.36头猪,也就是说平均两个田场才有一头牛,三个田场才有一头猪,可见当时川东农家牲畜的缺乏情形,牲畜的缺乏也就意味着农场的生产效率将大受影响,因为牲畜是当时农场重要的辅助劳动力,也是当时农家肥料的主要来源,因此部分农民只能采用租赁方式来辅助劳动,以1941年的璧山为例,租水牛有两种计价方式:

1.按天数:价格和雇一个成年劳力相当,当时是一天3元钱,包一日三喂,食料有稻草、菜豆、高粱等。

2.按田地大小:每石地租价5元。举例来说,有10石地的农户往往先付给牛主人25元,剩下的一半收了稻子一块还清。租来的牛总共可被役使四次。

(二)肥料施用

在胡邦宪调查的江津21农家中,人畜粪不足,须购买补充的,共有7家,施用菜枯者的18家,施用石灰的8家,施用桐枯的10家,施用青草的有14家,施用草木灰于水田的有8家,在旱田施用草木灰的有11家。当时的农家肥料几乎都是农家因地制宜,就地取材,且数量也严重不足。其中牲畜在当时不仅是重要的辅助劳力也为农家提供肥料,农场牲畜的缺乏也加剧了肥料的缺乏。

(三)水利设施

(四)种植技术

三、劳动力供应

(一)劳动力数量

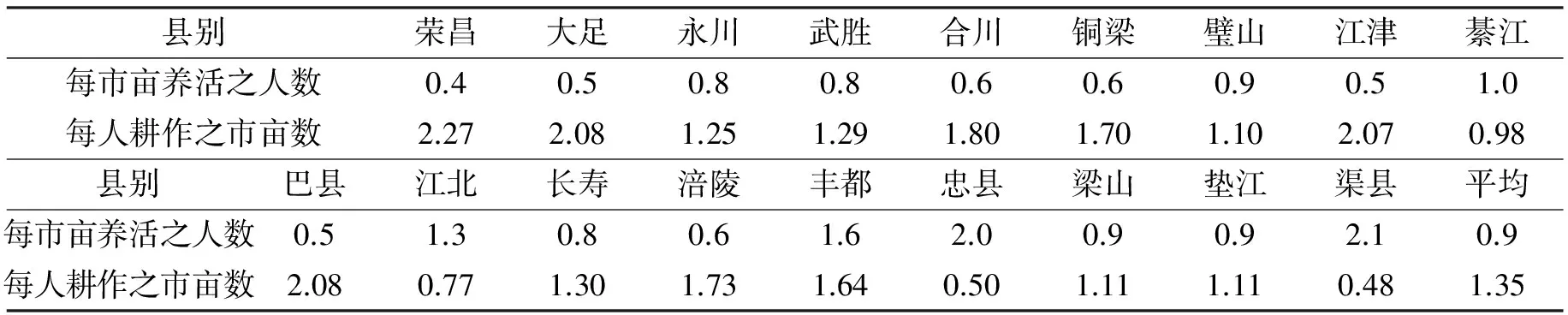

抗战时期川东农村雇佣农工工资情况,以江津县为例,江津由于抗战时期大量壮丁被送上前线等原因,劳工外流颇为显著,能只依赖本身劳力就能完成全部工作的尚属少数。

由表2可知,抗战爆发以后雇工价格暴涨,成年男性劳力的价格增长尤为明显,很大程度上加大了农民的生产负担。川东地区主要是以雇佣帮工为主,川东地区人多地少的现状、抗战爆发以后劳动力的短缺以及劳工工资的日益高涨都使得其难以发展类似于华北的经营式农业,小规模的家庭生产居统治地位。

表2 1939、1940、1941年江津农工工资比较

注:(1)1930及1940年系根据四川省农业改进所调查结果所得,1941年系由胡邦宪调查所得。(2)1939年工资率与1937和1938年无大差异。 (3)长短工伙食旱烟草帽均由雇主供给。

资料来源:胡邦宪:《江津县之农村经济》,《中农月刊》,1942年第3卷第10期,第78页。

(二)劳动力质量

农业是一项劳动密集型产业,因此劳动力数量和质量对于农业生产具有重要意义,而农业生产本身因为带有极强的季节性,因此往往会在农忙的时候出现季节性劳动短缺,由于抗战时期川东地区的青壮年大批被国民政府征兵投入战场,更加重了这种短缺。根据前文所述,川东农民只能勉强拥有最基本的传统农具,肥料和牲畜都无力购买,更难以承担日益高涨的雇工费用,以致缩小其生产规模。另一方面,农民的高文盲率使得其对于新技术和新品种的理解和接受变得异常困难,也是上文中所提及的农业改良效果不显著的一个重要原因。

四、结语

土地、技术与劳动力,是农业生产的三大要素,而抗战时期川东地区的农业生产在三个方面都受到了极大限制。在川东地区山川众多、人多地少的情况下,土地数量难以满足大规模生产的需要。在生产技术方面,川东地区面临着生产工具落后、牲畜短缺、肥料不足及水利设施不济等困境,虽然抗战时期粮价飞涨提高了农民生产积极性,国民政府也进行了农业改良活动,但杯水车薪,广大农业生产者根本没有足够的收入去改进早已落后的生产工具,无力购买足够的肥料以及牲畜,因此川东地区整体的农业技术水平并没有改变,农民为了维持生活精耕细作,勉强维持。随着越来越多的川东壮丁编入军队投入作战,当地的劳动力短缺情况日益严重,直接导致了雇工价格的普遍上涨,农业生产成本进一步提高,与此同时川东农民整体低下的受教育水平也限制了其农业生产的进一步改良与提高。以上结论表明,川东地区农业生产因为土地、技术、劳动力等因素的限制处于非常薄弱的状态,这才是导致其农民生活长期处于贫困状态的主要内部原因。

注 释:

①如四川大学李德英教授《国家法令与民间习惯-民国时期成都平原租佃制度新探》(中国社会科学出版社2006年),彭通湖《四川近代经济史》(西南财经大学出版社,2000年),侯德础《试论抗战时期四川农业的艰难发展》(《四川师范大学学报》1987年第6期)周天豹等《抗日战争时期西南经济发展概述》(西南师范大学出版社1998年)。

②〔美〕西奥多·W·舒尔茨.《改造传统农业》,北京:商务印书馆, 2006年,第38页。

③川东地区共辖有巫山、巫溪、奉节、云阳、开县、万县、开江、梁山、忠县、丰都、石柱、北碚、武隆黔江、秀山、酉阳、彭水、涪陵、南川、邻水、江北、巴县、綦江、江津、璧山、合川、武胜、岳池、广安、筠连等37县,大体上在如今重庆直辖市及四川省广安市、达州市、巴中市。

④当时的四川省农业分区根据其主要作物及生产条件分为水稻区、甜薯稻棉区、桐油水稻区、玉蜀黍区、水稻杂粮区等农业生产区。

⑤当时川东农家水田为田,旱地为土。

⑥当时川东农家可以生产一石谷的田,叫做一石田,可以生产一斗谷的田,叫做一斗田,但由于其调查资料多系外省外地人员所作,还是以亩为计量单位,所以以下所有土地面积单位均为亩。

⑦依山脚或两山之间为田,三五相连,或贯串平坦的,被称为冲田。

⑧依平阳大坝为田的,被称为坝田。

⑨依山麓或山顶为田,如梯状者,被称为梯田。

⑩胡邦宪:《江津县之农村经济》,《中农月刊》,1942年第3卷第10期,第76页。

[1] [美]费正清,费维恺.剑桥中华民国史[M].中国社会科学出版社,1993.

[2] [美]卜凯.中国农家经济[M].商务印书馆,1936.

[3] [美]黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].中华书局,1992.

[4] [美]马若孟.中国农民经济:河北和山东的农民发展,1890-1949[M].江苏人民出版社,1999.

[5] 李德英.民国时期成都平原租佃制度新探[M].中国社会科学出版社,2006.

[6] 郭汉鸣,孟光宇.四川租佃问题[M].商务印书馆,1944.

[7] 吕平登.四川农村经济[M].商务印书馆,1936.

[8] 张肖梅.四川经济参考资料.中国国民经济研究所,1939.

[9] 中国农民银行、四川省农业经济调查委员会.四川省农业金融,1941.

[10] 中国农民银行、四川省农业经济调查委员会.四川农场经营,1941.

[11] 中国农民银行、四川省农业经济调查委员会.四川省租佃制度,1941.

[12] [美]易劳逸.毁灭的种子——战争与革命中的国民党中国(1937-1949).江苏人民出版社,1993.

[13] [日]笹川裕史,奥村哲.抗战时期中国的后方社会战时总动员与农村.北京:社会科学文献出版社.2013.

[14] 萧铮.民国二十年代中国大陆土地问题资料.台湾:成文出版社;美国:(美国)中文资料中心,1977.

[15] [加]伊莎白,俞锡玑.兴隆场抗战时期四川农民生活调查 1940-1942.中华书局,2013.

[16] 中国农民银行,四川省农业经济调查委员会.万县农村经济调查初步报告[J].中农月刊,1941,(8).

[17] 叶懋,左用中.三十三年度四川之农业[J].四川经济季刊,1945,(2).

[18] 童润之.璧山附郭四乡区农村社会经济状况调查[J].四川经济季刊,1945,(1).

[19] 胡邦宪.江津县之农村经济.中农月刊[J].,1942,(10).

[20] 钟崇敏.合川县之农村经济[J].中农月刊,1941,(2).

[21] 叶懋.川东农业调查[J]建设周讯,1939(11).

[22] 叶懋.川东农业调查(续一)[J] .建设周讯,1939,(13).

[23] 叶懋.川东农业调查(续二)[J] .建设周讯,1939,(15-16).

[24] 四川省农业改进所.二十九年农工工资调查[J].四川省农情报告,1940,(11).

[25] 贾健.四川巴县兴隆乡农场大小与农家生活程度调查[J].四川经济季刊,1945,(3).

[26] 陈鸿佑.下川东的农业地理[J]四川经济季刊,1945,(4).

[27] 陈正谟.阻碍粮食生产的川省租佃制度[J]粮政季刊,1945,(2-3).

2016-01-04

西南大学历史文化学院民族学院,四川 重庆,400715

陈鹏飞(1991- ),男,江苏常州市人,西南大学历史文化学院硕士研究生,研究方向:社会经济史。

K265

A

1008-8091(2016)03-0017-07