中国家庭消费与生育选择的关系研究

2016-12-02薛继亮

[摘要]家庭消费会直接影响生育选择,从消费角度探索提高生育水平的路径具有一定的现实意义。本文借鉴Cass-Koopmans模型,构建家庭消费与生育选择的关系模型,利用中国1978—2014年数据进行模型估计和验证,结果发现:在消费和资本差异较大的情况下,消费水平的提高会带来生育率提高,而人均资本水平的提高则会带来生育率下降;生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系均呈现倒U型曲线,消费水平的拐点数值比人均资本更大,意味着生育补贴和生育保险等社会保障可以抑制消费水平拐点的发生,在一定程度上会提高当前生育率。调整生育意愿,提高生育率,可以通过有计划分步地改革生育保险制度、健全和统一养老社会保险制度和保障妇女劳动参与等措施来实现。

[关键词]家庭消费;生育选择;生育率;Cass-Koopmans模型

中图分类号:F126 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2016)05-0052-06

一、问题的提出

鼓励人口生育有利于扩大消费,但是消费结构和消费水平是如何影响人口生育的?经济变量与生育率和死亡率之间存在重要的相关性,意味着人口自然增长率是经济增长的内生因素。无论收入还是消费,都将对经济增长产生影响。但是,跨代间消费水平的增长依赖于子女抚养成本的变化,这会对人口生育动机和生育率带来直接的影响。从这个角度来讲,家庭消费将直接影响生育选择。

从收入与生育的关系来看,陈卫利用2005年全国1%人口抽样调查数据,采用多元线性回归方法分析收入水平和收入分配对生育率的影响,结果显示:收入分配越平等,一般生育率越低,两者存在显著负相关关系。潘丹和宁满秀利用2006年中国健康与营养调查(CHNS)数据,通过负二项回归方法实证研究收入水平和收入结构的变化对生育意愿的作用,结果显示:当加入收入结构变量后,家庭持久总收入对妇女愿意生育数量的负向影响显著降低,而收入结构则会更加显著地影响生育意愿。胡静利用同样数据研究发现,对于是否生育孩子的决策,生理因素的影响占据主导地位;对于生育多少个孩子的决策,社会经济因素占据主导地位,尤其是女性在家庭中的相对地位无论城乡均产生显著影响。而女性收入对生育意愿并没有产生显著影响。薛继亮和张建武利用人均GDP和总和生育率的时间序列数据,实证研究总和生育率与收入水平的关系,结果显示:总和生育率与收入水平之间存在显著的长期稳定的线性关系;并且无论是在短期还是长期,二者都存在一个同期效应,相互作用。周靖祥以已经生育一胎的育龄妇女为研究对象,依据典型调查获取的微观数据搜寻生育意愿的决定变量,结果显示:按照不同类型进行分组测算的还想再生育一胎的妇女比率都在30%左右,妇女出生年变量能够反映出生育意愿的跨期差异,受教育水平等变量对生育意愿的影响极为显著。当控制城乡差异(户口类型变量)、民族虚拟变量和第一胎出生婴儿性别时,结果仍然稳健。用妇女工资水平作为劳动参与的代理变量,当我们控制了年龄、城乡户口差异等变量后。发现育龄妇女教育回报率稳定在8.0%—9.2%之间。随着农村居民家庭收入的增加,消费模式必然发生变化。现代消费模式更加注重生活质量,进而影响农村居民生育行为的转变。

针对家庭消费影响生育的现实,蔡东汉利用一个具有内生生育率的经济增长模型得出家庭人均资本和人均消费决定家庭人口的生育率。在人均消费不变的情况下,人均资本上升会导致生育率下降;在人均资本不变的情况下,人均消费上升则会导致生育率上升。田银华和龙朝阳在一个内生经济增长的OLG模型框架下考察公共养老金税率变动对生育选择等的长期影响。杨轶华和顾洪梅的研究发现,社会保障税率并不能影响生育率,生育率受到老年一代和年轻一代消费效用偏好的影响。王永华和彭伟斌在一个两期代际交叠模型中将生育率内生化,使得家庭通过养育孩子的成本和赡养强度的约束最优化问题来确定养育孩子的最优数量,结果显示:存在赡养的经济中,生育率会上升,而过高的赡养强度会导致生育率下降;家庭养老会造成资本积累的挤出效应,使得人均有效产出和消费都下降,导致生育率上升。

基于总产出、消费水平、储蓄水平及储蓄率的综合考量,在短期内放开生育政策前景可能并不优于维持生育政策不变的情况;但从长期看,放开生育政策远好于维持生育政策不变。因此,在人口与经济增长的关系中,收入与生育率的相关研究比消费与生育率的研究更为深入。但是,家庭消费更加直接影响生育选择,无论在生育的投资品模型还是在需求品模型中,消费都是模型中的核心变量。在当前中国生育意愿和生育率较低的情况下,从消费角度探索提高生育水平的路径,综合考虑把孩子看做是能够带来家庭幸福的消费品或“耐用消费品”还是作为补充养老保障的投资品情况,具有一定的理论价值。

二、理论模型

根据蔡东汉的推理:在指定的生产方式下,家庭人均资本和人均消费决定出生率,并且唯一决定。在这个推理下,可以通过调整人均资本和人均消费的分配来实现人口出生率的增减,进而实现对人口增长的约束。在人均消费不变的情况下,人均资本上升会导致生育率下降;在人均资本不变的情况下,人均消费上升则会导致生育率上升。这为当前中国调整生育率带来了理论依据。为了验证家庭生育的Cass-koopmans模型,本文对生育率与其他消费、收入和资本数据进行估计.期望得到家庭消费与生育选择之间的规律。

三、样本说明与数据来源

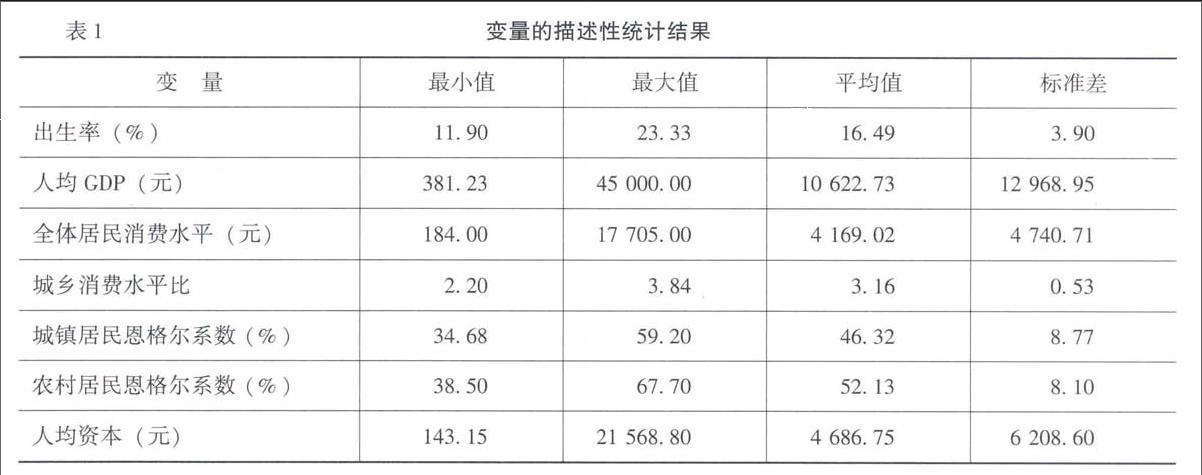

本文样本数据来源于历年《中国统计年鉴》。时间跨度为1978—2014年,涉及出生率、人均GDP、全体居民消费水平、城乡消费水平比、城镇居民恩格尔系数、农村居民恩格尔系数和人均资本等7个变量。具体变量的描述性统计结果如表l所示。1978—2014年,中国出生率下降了1倍多。与此同时,人均GDP和人均资本却增加了100多倍,而居民消费水平也增加了近100倍。城乡消费水平比则呈现扩大再缩小的变化趋势。城镇居民恩格尔系数一直低于农村居民恩格尔系数,但是二者均呈现不断下降的趋势。

四、模型估计与解释

1.生育率选择与消费及相关因素的估计

传统的经济计量方法不能解决采用变量的水平值进行经济现象均衡关系研究可能产生的谬误问题,为了保证变量长期信息不被丢失,协整检验作为一种处理平稳值的方法可以验证水平数据的长期均衡关系,同时格兰杰因果检验则可以验证变量间的因果关系,前提是变量具有平稳特征。因此,本文在建模前采用Dickey—Fuller的ADF检验法和Johansen协整检验法验证变量间的平稳性和均衡关系。结果表明变量的一阶差分是平稳的,并且变量间存在长期的协整关系。

在此基础上,本文对生育率与其他消费、收入和资本数据进行估计,得到模型1至模型4(如表2所示)。其中,模型2是对模型1的修正,满足模型的拟合优度检验;模型3是消费不变、资本增加的情景,即资本替代消费的过程;模型4是消费增加、资本不变的情景,即消费替代资本的过程。模型3和模型4的拟合优度比较高,且满足显著性检验。

中国1978—2014年数据表明,人均GDP的提高会带来生育率下降,而居民消费水平的提高却能够显著带来生育率上升;城镇居民恩格尔系数和农村居民恩格尔系数对生育率的影响截然不同,前者的提高显著带来生育率上升,而后者的提高则抑制生育率上升;人均资本的提高显著提高生育率,如模型2所示。在消费不变、资本增加的情景下,模型3的估计结果表明人均GDP的提高会带来生育率下降,而居民消费水平的提高却能够显著带来生育率上升;城镇居民恩格尔系数和农村居民恩格尔系数对生育率的影响截然不同,前者的提高显著带来生育率上升,而后者的提高则抑制生育率上升:人均资本的提高显著降低生育率。在消费增加、资本不变的情景下,模型4的估计结果表明人均GDP的提高会带来生育率下降,而居民消费水平的提高却能够显著带来生育率上升;城镇居民恩格尔系数和农村居民恩格尔系数对生育率的影响截然不同,前者的提高显著带来生育率上升,而后者的提高则显著带来生育率下降;人均资本的提高显著提高生育率。

比较模型3和模型4,在消费和资本差异较大的情况下,居民消费率的提高会带来生育率上升,而人均资本水平的提高则会带来生育率下降。这就验证了在保持人均消费不变的情形下,增加投资可以降低生育率;在人均资本不变的情况下,消费水平的提高则会导致生育率上升。为了进一步对此进行验证,本文将对生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系进行更为深入的研究,包括从线性到非线性的转变。

2.生育率与人均资本及消费水平的关系

本文对生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系进行估计,得到模型5至模型8(如表3所示)。模型5至模型8对收入项系数进行的联合检验表明:大部分p值均小于1%。这就直接验证了收入水平是生育率的重要决定因素。就人均资本和消费水平对生育率的影响而言,模型6和模8明显好于模型5和模型7;模型6和模型8各统计量的估计值都满足统计学检验,本文在解释生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系时选择模型6和模型8。

估计结果表明,1978年以来,中国生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系均呈现倒U型曲线。即生育率随着人均资本和消费水平的提高均呈现先上升再下降的过程。唯一的区别是倒U型曲线的拐点差异很大,其中消费水平的拐点数值更大,发生更晚。这实际上也间接验证家庭消费比家庭资本对生育率的影响更大。这说明了中国生育率处于一个较快的转型期,这个时期的生育率变动与家庭消费关系紧密。由于中国生育率持续下降,可以预测中国已经进入生育率与消费水平倒U型曲线的右侧部分,即因为生育和抚养小孩的消费支出会进一步增加。这实际上为中国进入新一轮的生育消费周期奠定了理论基础。

生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系估计结果表明,消费水平的拐点数值比人均资本更大,这实际上为中国生育补贴和生育保险政策的调整带来了契机,因为会通过直接影响家庭实际消费支出影响生育率。生育补贴和生育保险等社会保障放松了低收入家庭的预算约束,对生育产生替代作用和收入效应,进而可以提高最优生育率。社会保障体系建设的持续推进将为放松人口政策提供空间,实现从强制少生到自愿适度生育的转变。

生育补贴和生育保险等社会保障可以抑制消费水平拐点的发生,在一定程度上会提高当前生育率。但是中国目前存在职工生育保险参保率低、生育保障制度公平性不足以及生育保险制度运行效率不高等问题,不能形成更加公平、更为有效的生育保障机制,这是导致当前生育意愿较低的重要原因之一。此外,考虑到社会保障不健全,家庭养老在家庭消费支出也会对生育意愿产生冲击,这就需要全面深入发展农村新型养老保险,尽快实现社会养老保险的城乡一体化,扩大社会养老的覆盖水平,降低家庭养老和养儿防老思想的影响力。

五、结论与建议

本文借鉴Cass-Koopmans模型,构建家庭消费与生育选择的关系模型,利用中国1978—2014年数据进行模型估计和验证,结果发现:在消费和资本差异较大的情况下,消费水平的提高会带来生育率上升,而人均资本水平的提高则会带来生育率下降;生育率与人均资本、生育率与消费水平的关系均呈现倒U型曲线,消费水平的拐点数值比人均资本更大,意味着生育补贴和生育保险等社会保障可以抑制消费水平拐点的发生,在一定程度上会提高当前生育率。这就为从家庭消费出发,改变当前生育意愿较低的现状提供了理论依据。据此,调整生育意愿、提高生育率需要做到以下三方面:

第一,有计划分步地改革生育保险制度。可以考虑将现行生育保险制度中的生育医疗保险部分划人职工基本医疗保险制度,同时提高城乡居民生育医疗保障待遇;在生育保险和基本医疗保险合并的情况下,确保城乡居民生育医疗保障待遇不降低。此外,还要把生育津贴制度扩展到城乡居民。尽快形成全社会统一的、城乡一体化的生育津贴制度。

第二,健全和统一社会养老保险制度。养老保险和生育保险具有一定的替代作用和补充作用。这就需要合理确定社会养老保险费率,尽可能地节约和不浪费公共财政;为了提高社会养老保险的保障水平,形成统一的城乡居民基本养老保险制度特别关键;提高城乡居民养老保障水平。对促进人口由数量向质量的转变具有重要作用。

第三,保障妇女劳动参与。只有不降低产后妇女的劳动参与,才可以在收入方面直接影响家庭消费和生育率。破解妇女在生育与劳动参与的两难,提高妇女工资水平,并延长生育假期是一个很好的办法。通过配套的劳动力市场政策,延长生育假期和实行更灵活的就业时间,提高妇女劳动参与率和工资水平,可以提高生育率;如果短期内不能大幅提高妇女工资水平,可以缩短妇女日常工作时间或者日常工作时间弹性化。

(责任编辑:韩淑丽)