论中国高校博物馆学学科发展的四重困境

2016-11-29刘迪

刘 迪

论中国高校博物馆学学科发展的四重困境

刘 迪①

中国高校博物馆学学科30余年来取得长足发展的同时,也遭遇诸多困境,主要体现在四个方面:专业隶属关系尴尬、学术环境不佳、师资力量薄弱、招生困难,而且四重困境相互交织,其影响波及学科本身、专业人才培养和博物馆机构实践等方面。由此,本文提出高校博物馆学突破困境的发展对策:加强基础研究,提升学科研究整体水平;放眼世界,学习国际先进经验;变革教育观念,培育高水平博物馆学人才队伍;养成独立意识,实现多学科合作;合纵连横,建设学科发展环境;争取话语权,在社会领域发声等。

博物馆学;高校;学科发展;困境;发展对策

博物馆学教育是博物馆机构发展过程中内在需求的产物,也是机构逐步专业化的必然结果。博物馆学教育最早以专业培训的形态产生于博物馆内部,而后随着高等教育服务于社会理念的推进,进入高校成为正规教育体系的组成部分。1966年英国莱斯特大学博物馆学专业成立,此后美国、法国、德国等国也相继将其纳入高等教育之中[1]。中国现行高校博物馆学教育的源头当追溯至1979年11月南开大学博物馆学专业设立。目前,全国已有六十余所高校开办相关专业,培养本科、研究生等不同层次专业人才。

高校博物馆学教育对博物馆事业发展具有双重意义:其一,培育博物馆专业人才,从人的因素入手改变博物馆面貌;其二,开展博物馆学研究,从理论层面为博物馆发展清理阻碍,指明路径。然而,支撑中国高校博物馆学教育的博物馆学学科却一直未能摆脱弱势、边缘与尴尬的境遇,发展之路困境重重。

一、 中国高校博物馆学学科发展的四重困境

(一) 专业隶属关系尴尬,学科定位根基褊狭

在高校,专业隶属关系在相当程度上制约着相关学科的境遇与发展方向。高校博物馆学学科便深受专业隶属不当之害。

早在1987年黄春雨先生已著文《博物馆学专业隶属历史系之弊端》,指出其弊有四:第一,隶属历史系所生之片面性易使博物馆学专业教育顾此失彼;第二,培养与研究目的差异使设置于历史系的博物馆学专业处于游离之境地;第三,博物馆学作为历史学多余子系统,其地位及学科本身的差异导致管理上出现矛盾;第四,由前三种弊端交织导致博物馆学专业教研人员专业思想不稳定,影响其积极性和创造性的发挥[2]。

时间虽已过去近30年,博物馆学专业现今已普遍更名为文物与博物馆学,从历史学的二级学科变为考古学的二级学科,但多数高校仍将其设置于历史学院之下。而新的变化似乎又进一步加剧了其边缘化的境地。

变化之一,文物研究与博物馆学捆绑的专业模式从名称上得以固化。1979年博物馆学最早出现在中国高校专业体系中便是与文物研究相伴的。这是南开大学首创的一种专业模式,而后其他高校基本也因循此种模式,以至僵化定型,其标志为2011年国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录》中以“文物与博物馆学(代码:0651)”取代原来的“博物馆学”。博物馆学研究对象为整个博物馆机构,涉及其历史、类型、要素、功能、藏品管理、与社会的互动发展等诸多方面,其中既有倾向于哲学化的思考,又涉及倾向于实践性的技术;而文物研究在博物馆学体系中仅关涉博物馆藏品部分,且非博物馆全部藏品类型,可将其视为博物馆学支撑学科中的一种。博物馆学本可与多种支撑学科联合,从藏品类型看,涉及美术学、古生物、地质学等专业,而文物与博物馆学这一专业名称的出现不仅扼杀了博物馆学专业原本多元化发展的可能,而且与国际上将教育列为博物馆首要功能的发展方向背道而驰。同时,此专业模式也局限了未来博物馆从业者的视野及对不同类型博物馆的适应性。

变化之二,博物馆学变为考古学的二级学科。历史学上升为学科门类后,考古学随之升格为一级学科,而原与考古学平行的博物馆学则被与文化遗产进行整合,以“文化遗产与博物馆”之名作为考古学的二级学科之一,与各断代考古、科技考古、专门考古并列。这种变化实际上降低了博物馆学的学科地位,甚至有使其丧失学科独立存在的潜在危险。由于研究对象、方法等方面的巨大差异,作为“异质物”的博物馆学被混入考古学的后果是从上一级学科中无法获得营养与支持,要么是被考古学工具化,要么则失去发声的机会被彻底压制。这种学科隶属关系的错位,使各类博物馆对“博物馆”作为一类机构的认同进一步丧失,自然科学类博物馆、艺术类博物馆被排斥在高校博物馆教育之外。

(二) 学术环境不佳,学科发展严重受限

教学与科研是高校两项基本职能,两者相辅相成。而博物馆学学科的科研环境却不尽如人意,影响学科发展,制约教学深入程度。博物馆学学术环境不佳主要体现在两个方面:

第一,博物馆学科研课题立项难。科研课题是推动相关学科研究、促进教学的有力保障,而博物馆学课题在各级各类基金项目中立项异常艰难。此种情形由来已久,以至2009年全国“两会”中有委员提出《关于明确博物馆学的学科归属和在〈国家社会科学基金项目〉中列入博物馆学研究课题的提案》,指出博物馆学虽然与图书馆学、档案学等一起归属于图书馆、情报与文献学门类,但在历年公布的国家社科基金项目申请指南中,均遗漏博物馆学项目,如《2009年度国家社会科学基金项目课题指南》中,在“图书馆、情报与文献学”门类下共列有71个课题,这些课题均为图书馆学、档案学、情报学等方面的项目,没有一个是属于博物馆学学科领域的[3]。此提案虽发出呼声,但局势并未因此扭转,直至2015年,博物馆学仍旧失缺于国家社科基金项目课题指南。在其他级别类别基金中博物馆学境况相似,以2015年度教育部人文社会科学研究规划基金、青年基金、自筹经费项目评审结果为例,博物馆学所归属的图书馆、情报与文献学门类共立52项,而博物馆学仅获1项。

第二,博物馆学研究成果发表难。博物馆学研究成果通常以论文、专著、研究报告等形式呈现,其中又以论文为最主要形式,而论文的发表载体主要为学术期刊。虽然2014年成立的中国博物馆协会出版专业委员会有近50家文博期刊和出版社,而中国纯粹的博物馆学期刊却仅有《中国博物馆》与《博物馆研究》两家,其他均为以文物、考古、文化遗产等为主体的所谓“文博类”期刊,间或发表少量博物馆学文章,甚至完全不涉及此领域。同时,文博类期刊中博物馆馆刊所占比重最高,且多数为以书代刊形式,出版周期较长,通常为年刊或半年刊。此外,博物馆学缺少核心期刊,《中国博物馆》并非核心期刊,而《博物馆研究》甚至不是正式期刊,可以发表博物馆学论文的文博类核心期刊只有《东南文化》、《中原文物》和《北方文物》三家,其中《东南文化》有“博物馆新论”固定栏目,而其他两家近年博物馆学论文发表量则渐趋萎缩。在缺少核心期刊的同时,文博类期刊中存在一定数量的非正式内部刊物。而文博类期刊以外的其他综合性或专业期刊,由于无相关栏目或专业不符,投稿也是困难重重。博物馆学学术刊物少,并且还不被承认,例如浙江大学等就不认可《中国博物馆》杂志上发表的论文[4];《博物馆研究》由于仍属内刊也不被江西师范大学等高校认可。

项目申请与论文发表方面的困境严重影响了博物馆学教师的职称晋升,这在一定程度上损伤其专业教学与科研的积极性。

(三) 师资力量薄弱,学科建设人才储备不足

推动高校学科建设的根本力量是专业教师,而中国高校博物馆学学科的师资则甚为薄弱,这也成为制约学科发展的一个根本原因。

上世纪80和90年代高校博物馆学专业教师队伍来源有四,一是从其他学科转过来的中、壮年教师,有的彻底转向,有的在两个领域均有建树。二是从博物馆调入有实践经验、又长于理论研究的中、青年人员,这些人熟悉博物馆业务,结合实际进行教学是其特点。三是从外校引入,这部分教师原多为美术专业,到博物馆学专业承担陈列设计课程教研工作。四是本专业自己培养的优秀毕业生[5]。而进入21世纪,全国各地几十所高校相继设立文物与博物馆学(或博物馆学)专业,专业师资每况愈下。与上个世纪不同,高校招聘专业教师要求更加严苛,主要表现在学历门槛提高,博士学位成为必备条件,而国内每年培养出的博物馆学博士并不能满足各高校之需;从博物馆中引入人才也变得更加困难。2000年后成立的博物馆学专业,博物馆学教师多为由其他学科背景转换专业而来或兼任。

不但专业教师学术背景与博物馆学专业不符,其数量也严重偏少,在文物与博物馆学专业教师中所占比例偏低。据统计,全国真正从事博物馆学教学和科研的高校教师也只有10多人[6]。多数高校仅1名教师教授博物馆学方面的全部课程,包括博物馆学概论、博物馆经营管理、博物馆藏品管理、博物馆陈列设计等。复旦大学文物与博物馆学系作为目前博物馆学方面师资力量最强的高校之一,博物馆学方向教师共计4人,而此系下设的其他三个专业方向:文化遗产方向教师9人,考古学方向5人,文物保护方向5人[7]。与其他方向相比,博物馆学方向教师人数最少。

(四) 招生困难,文博行业从业率不乐观

学生是高校办学重要因素之一,他们被作为具体学科人才进行专业化培养,是相关行业潜在的从业者,也是相关学科潜在的研究者。其数量与质量都深刻地影响着学科的发展。

现今考生对高校专业的选择更加偏向现实与功利,通常以薪酬水平作为取舍依据,由此形成“热门专业”与“冷门专业”。而博物馆学属于后者,面临招生困难、流失率高等问题。

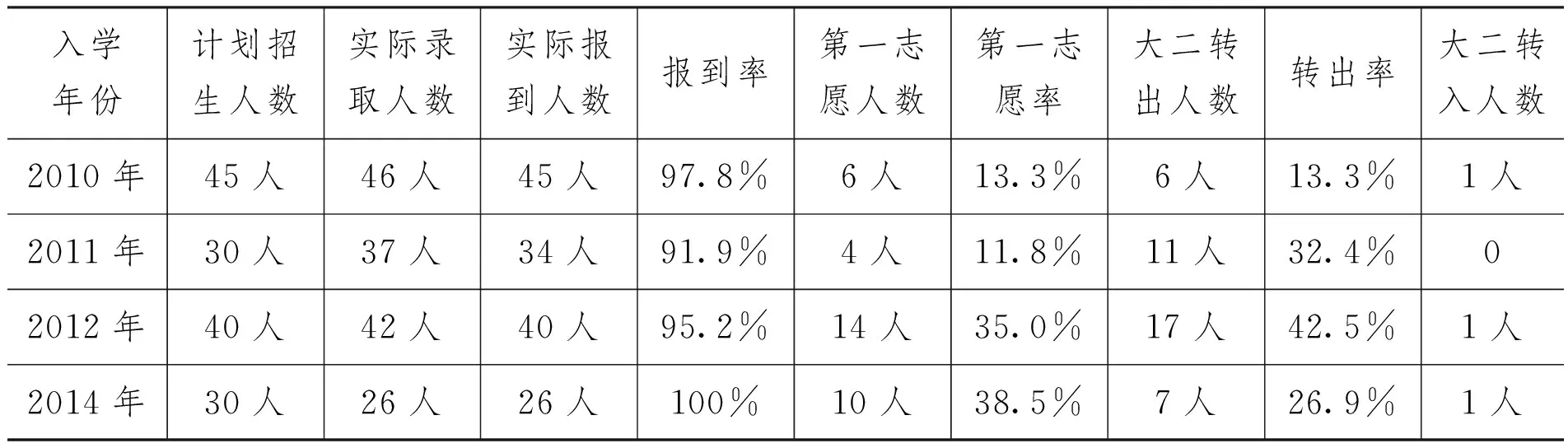

表1 某高校博物馆学专业本科招生及转出情况统计表

注:2013年该校博物馆学专业未招生。

笔者对某高校博物馆学专业2010年至2014年本科招生情况进行统计(见表1),从数据中表明专业招生困境可见一斑:

第一,招生人数少。与其所属同一学院的其他专业相比,计划招生人数明显偏少,为热门专业招生人数的三分之一到二分之一。

第二,报到率不佳。被录取而未报到的情况原因较为复杂,而对博物馆学专业不认同或为原因之一,由此造成一部分生源流失。

第三,第一志愿率低。第一志愿报考博物馆学专业的考生人数与实际报到人数之比,四年中最高未超过40%,而最低一年仅为11.8%,其余生源均为专业调剂,在学习中专业认同度低,或会带有抵触情绪。

第四,大二转出率高——由于该校本科生在大一升入大二时有一次调换专业的机会,一部分学生借此机会从博物馆学专业转出,造成最大规模的生源流失,2012级转出率最高,超过40%;与此相对,转入学生则数量甚少,2011级未有学生转入,其他三个年级则各转入1人。

经过四年本科专业培养,具备初步职业素养的博物馆学专业毕业生进入文博行业的比例并不乐观。这种现象从上世纪90年代延续至今。据了解,某高校博物馆学专业1995级、1996级、1997级共计45名毕业生中,真正进博物馆工作的仅有3人,其中竟有两届30名毕业生无一人愿意从事博物馆工作[8]。10余年后,这一情况并未得以根本改观。复旦大学文物与博物馆学系 2009 级本科毕业生共26人,20个女生,6个男生,最后选择就业的仅有13人。而另外13人,则“大多数因为就业困难”,选择了在本校读研或出国深造。然而,选择就业的13人,毕业前夕无一人即将从事的职业与本专业有关[9]。博物馆学专业本科生从业率低成为普遍现象。

二、 高校博物馆学学科发展困境形成原因分析

(一) 高校博物馆学学科发展困境之影响

高校博物馆学学科发展四重困境相互交织,其影响与危害已非仅局限于学科本身,而波及专业人才培养和博物馆机构实践等方面。

1. 对高校博物馆学学科存续的影响

其影响分为两个层面:

其一,学科的存在。物馆学作为知识体系独立于考古学之外的学科,在30余年专业办学实践中却被与之捆绑,各高校博物馆学学科发展普遍受限,博物馆学学科自觉意识从教师到学生均呈下降趋势。在2000年后创办的部分名义上的文物与博物馆学专业也因专业教学科研人员匮乏,专业中的博物馆学学科建设根本无从谈起,而被考古学、文物学所彻底架空,博物馆学学科在专业中名存实亡。

其二,专业的存在。从学科发展所依托的实体“专业”来看,由于近年高校招生、就业受市场经济影响日益严重,博物馆学专业变得更为冷门,受来自热门专业的冲击,所获学院、学校及社会层面的关注与投入均十分有限。而在日益看重各项评估指标的高校管理体制下,博物馆学专业的低第一志愿率、低就业率、高流失率,已威胁到专业的生存与学科的建设。

2. 对人才培养的影响

学科的划分所因循的是知识体系自身的逻辑,而专业则是按照社会对不同领域各岗位专门人才需求来设置的[10]。现有文物与博物馆学专业模式仅培养社会历史类博物馆人才,而对其他类型博物馆人才培养不能兼顾,由此造成社会历史类博物馆人才过剩与其他类型博物馆人才紧缺的不平衡状态和高等教育资源的不合理分配。同时,由于博物馆学专业教师少、课程比重低、考古学教师兼任博物馆学课程现象普遍,导致博物馆学课程难以较为全面而深入地展开,整体教学质量堪忧,高质量博物馆人才培养困难。

3. 对博物馆事业发展的影响

博物馆实践领域长期缺乏理论指导,一定程度上限制了中国博物馆事业的健康发展。人才的缺乏和博物馆学科发展的困境导致我国博物馆工作观念及意识滞后,在国际上早已完成的由“以物为中心”到“以人为中心”的办馆理念转变、由“收藏、研究、展陈”向“教育、研究、收藏”的博物馆功能转变、由“器物观赏型展览”向“信息理解型展览”和“主题展开型展览”的转变、教育方式的特色化与多样化等,在我国博物馆机构中远未完成,这致使我国博物馆与世界先进水平仍有较大差距,博物馆社会功能远未充分发挥。

(二) 高校博物馆学学科发展困境形成原因分析

1. 内在原因

从学科发展角度看,博物馆学最早依附于博物学,其出现源自博物馆工作专业化需求,在长期博物馆实践经验积累上逐步形成专业自觉,可以说博物馆研究滞后于博物馆实践及博物馆藏品研究。博物馆学在诞生时便已被博物馆中原本具有专业主导性的支持学科所压制。在博物馆研究与收藏职能占据主导时,博物馆学并未获得应有地位,而随着博物馆的外向化发展,即将“为社会和社会发展服务”作为使命时,博物馆学方才获得更大发展空间。但它仍不成熟,具有新兴性,其学科体系和话语系统均尚未最终形成。学科本身发展的阶段性局限在一定程度上造成了受强势学科挤压、学术环境不佳、社会认同度不高等现象。

2. 外部原因

高校博物馆学学科发展依赖各种层次的外部环境,包括学校环境、学术环境、博物馆环境和社会环境。高校在多学科建设中,其投入必然存在不平衡性,通常呈现优势学科愈强,弱势学科愈弱的倾向。而博物馆学由于师资、招生等方面的劣势,在高校中被愈加边缘化,较难获得学校层面的有力扶持。在学术环境建设上,30余年来博物馆学获得长足发展,但与老牌学科和新兴优势学科相比,表现出明显的滞后,体现为囿于自身的小圈子,很难在更广泛的学科交叉领域中发声。作为博物馆学发展依托的博物馆机构,在其实践中也更多地关注藏品体系的对应学科,而对多数情况下隐性发挥作用的博物馆学认同程度并不高。此外,在社会领域中,博物馆学过于小众,对一般公众而言完全陌生;又由于博物馆机构清贫的刻板印象,造成推动学科发展的人才欠缺。

3. 历史原因

博物馆是一个持续发展的机构,其生命力在不断发展中体现,在博物馆“三大功能”已由传统的“收藏、研究、展陈/教育”转变为“教育、研究、收藏”的今天,博物馆学仍旧隶属于历史学或考古学的专业体制,必然造成教育/展陈教学的边缘化。这一点从当前大多数文博专业的师资构成、课程建设、教学重点、研究重点、成果评价体系都可看出:师资缺乏博物馆展陈/教育开发的实践经验,课程内容和教学、研究重点偏向文史,博物馆教育/展陈论文无核心期刊可供发表。这逼迫师生们去研究文史、发表文史类论文,从而使博物馆教育/展陈更加薄弱,导致师生更加缺乏博物馆教育/展陈的理论与实践经验。这与当代博物馆的发展与社会需求都格格不入。

三、 对当前高校博物馆学学科发展对策的思考

(一) 加强基础研究,提升学科研究整体水平

博物馆学发展的滞后与学科基础薄弱有直接关系,只有加强博物馆理论建设才会提升学科研究水平和学科地位。应探索博物馆学学科定位,在此基础上建立严谨的学术规范与科学的理论体系;应在创新意识下强化基础理论研究,为学科的长远发展奠定坚实基础;应将博物馆学研究引向细化,借鉴相关学科研究成果与方法,推动博物馆学分枝学科如博物馆管理学、博物馆教育学的发展建设;应注重与博物馆实践的紧密联系,关注博物馆实践中出现的新情况与新问题。

(二) 放眼世界,学习国际先进经验

近年来西方博物馆学研究异常活跃,专业文献数量激增,相关研究成果形式多样,专业性刊物纷纷问世,各种形式的会议频繁举行,一系列重要课题相继提出,学科建设提上议事日程,整体研究水平日渐提升,博物馆学健康发展。中国博物馆学学科的发展应立足国情,同时也需要借鉴国际博物馆学研究和学科建设的先进成果与经验,涉及西方博物馆学的理论与方法、学科在学术领域迅速崛起的路径、博物馆学教育与人才培养模式、有影响力的博物馆学期刊及出版物的运作、博物馆行业协会对学科发展的引导等诸多方面,将国际经验运用于中国博物馆学发展的具体问题之中,寻找突破,从而推进我国博物馆学学科进步。

(三) 变革教育观念,培育高水平博物馆学人才队伍

博物馆学人才是学科脱困的关键因素,而当前高校博物馆学教育并不能在数量和质量上培养出满足需求的人才,博物馆学教育变革是必须的。应取消博物馆学与考古学合办的专业模式,尝试与更多学科的联系与联合;本科课程设置应努力适应当前博物馆工作实践需要,着重培养“职能型”人才以适应博物馆具体工作岗位要求;研究生教育应增强理论深度,汲取国外博物馆学先进成果,并从其他学科中获得方法与视野,培养博物馆学高水平研究型人才。

(四) 养成独立意识,实现多学科合作

拥有独立意识,是一个学科健康发展的基础,不为他者附庸,才能实现与其他学科的平等交流与合作。独立并不意味着排斥,而是为自身获得更大包容性,更有效地吸收各方营养。博物馆机构种类及职能的多样化决定了高校博物馆学人才培养模式的复合性,而这种复合应是不同学科在以博物馆人才需求为基础上的教学功能的交叉,而非学科在自身发展意义上的交叉。因而,博物馆学应从现有不当的学科隶属关系中脱离出来,才能名正言顺地与考古、历史以外其他学科合作培养不同博物馆类型所需人才;同时,这也有利于形成当前专业模式下博物馆学与考古、文物等学科的平等关系。

(五) 合纵连横,建设学科发展环境

一个学科的建设不仅需要必备的科学基础,更离不开促使其生长发育的“社会土壤”,因而高校博物馆学发展不能仅将视野局限在高校范围之内,而应具有外向化眼光。必须将博物馆学学科与博物馆机构实践相对接,学科建设应努力适应当前博物馆实践需要,从而建立起比过往更密切的联系,实现高校办学价值。同时,还应获得各级博物馆行政主管部门和博物馆协会的广泛支持,为其提供咨询,并在业务技术和教育培训方面取得合作,在国内博物馆学界建立起广泛的专业网络。这一网络不仅帮助博物馆学专业及时获取学科建设必需的反馈信息,同时为博物馆学专业发展提供庞大的建设资源。此外,还应加强国内各家高校博物馆学专业之间的交流,形成合力,共同为创造更好的学术环境而努力。

(六) 争取话语权,在社会领域发声

话语意味着一个社会团体依据某些成规将其意义传播于社会之中,以此确立其社会地位,并为其他团体所认识的过程[11]。具体学科其实面临着和“社会团体”相似的境遇。博物馆学在社会生活中的隐没,某种程度上缘于话语权的缺失。其实,高校博物馆学发展可以利用博物馆这个“公共论坛”作为发声平台,有意识地宣传、传播博物馆学,使其逐渐由一个陌生学科逐渐走进公众视野,而社会的声音又将影响政府层面的关注,以及对此学科在资金、资源、政策等方面的投入。同时,也只有通过较为充分的宣传,才会使公众逐渐理解与认同这个学科,破解招生困难、师资紧缺等和“人”相关的难题。

高校博物馆学学科发展,道阻且长。

[1]梁吉生. 21世纪:博物馆学和博物馆学教育的沉思[J]. 中国博物馆,2001(3):37.

(注:原文中“1926年莱斯特大学成立博物馆学专业”有误,其成立时间应为1966年)

[2]黄春雨. 博物馆学专业隶属历史系之弊端[J]. 中国博物馆,1987(4).

[3]关于明确博物馆学的学科归属和在《国家社会科学基金项目》中列入博物馆学研究课题的提案 [EB/OL]. http:// www.sach.gov.cn/sach_tabid_801/tabid/803/lnfolD/16832/Default.html.

[4]陆建松. 论新时期博物馆专业人才培养及其学科建设[J]. 东南文化,2013(5):106.

[5]史吉祥. 高等学校博物馆学教育改革的思考[J]. 中国博物馆,1995(3):66.

[6]陆建松. 博物馆专业人才培养和学科发展[J]. 中国博物馆,2014(2):53.

[7]复旦大学文物与博物馆学系师资队伍[EB/OL]. http://www.chm.fudan.edu.cn/shiziduiwu/jiaoshiduiwu.

[8]梁吉生. 21世纪:博物馆学和博物馆学教育的沉思[J]. 中国博物馆,2001(3):41.

[9]林梢青. 为就业,复旦文博系毕业生半数放弃本专业[N]. 中国文化报,2013-7-18(8).

[10]冯向东. 学科、专业建设与人才培养[J]. 高等教育研究,2002(3):69.

[11]庄琴芳. 福柯后现代话语观与中国话语建构[J]. 外语学刊,2007(5):94.

Quadruple Difficulties in the Development of Museology Discipline in Chinese Universities

Liu Di

The discipline of museology in Chinese universities made significant progress in the past 30 years, but it also encountered many difficulties, mainly in four areas: embarrassed discipline affiliation, poor academic environment, shortage of teachers, difficulties of student enrollment. Based on the theoretical analysis of difficulties of museology in Chinese universities, it is found that the quadruple difficulties have been intertwined with the influence of discipline, talent training, and institutional practice of museums. The countermeasures for development of museology include: strengthening basic research, enhancing level of discipline research, learning the international advanced experience in the worldwide, changing education concept to cultivate high level talent team of museology, cultivating the spirit of independence, multi-disciplinary cooperation, and communication, building environment for discipline development, and fighting for the right to speak in the society.

museology, universities, development of discipline, difficulties, countermeasure

①刘 迪:江西师范大学博物馆学系讲师,博士;研究方向:博物馆学;通讯地址:江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学历史文化与旅游学院;邮编:330022;Email:liudi1021@163.com。