国际视野下的左江花山岩画比较研究

2016-11-19王毅吴婷

王毅 吴婷

摘要:根据国际古迹遗址理事会编制的《岩石艺术:申报前指南》,左江花山岩画与现有岩画世界遗产及国内外其他重要岩画遗产对比研究表明,左江花山岩画具有独特和显著的自身品质,值得被列入《世界遗产名录》。从岩画自身品质的原创性、典范性与稀缺性及数量维度看,花山岩画以其“蹲式人形”为基础符号的独特图像表达系统,统一而艰险的作画位置,以及大规模的画面和岩画数量,在世界岩画遗产中占有突出地位。从岩画所处的环境来看,花山岩画的作画点是先民精心选择的结果,与江水、群山及台地构成了一个独特的祭祀场,在世界范围内也十分罕见。关于岩画的文化内涵,花山岩画的作画人群单一,形式统一,在700多年这个相对较短的历史时期内,集中记录了当地骆越人的祭祀场景,是对这一人群信仰体系和社会生活的独特见证,也是青铜时代晚期至铁器时代早期岩画的杰出代表。

关键词:左江花山岩画;国际岩画;品质对比;环境对比;文化内涵;比较研究

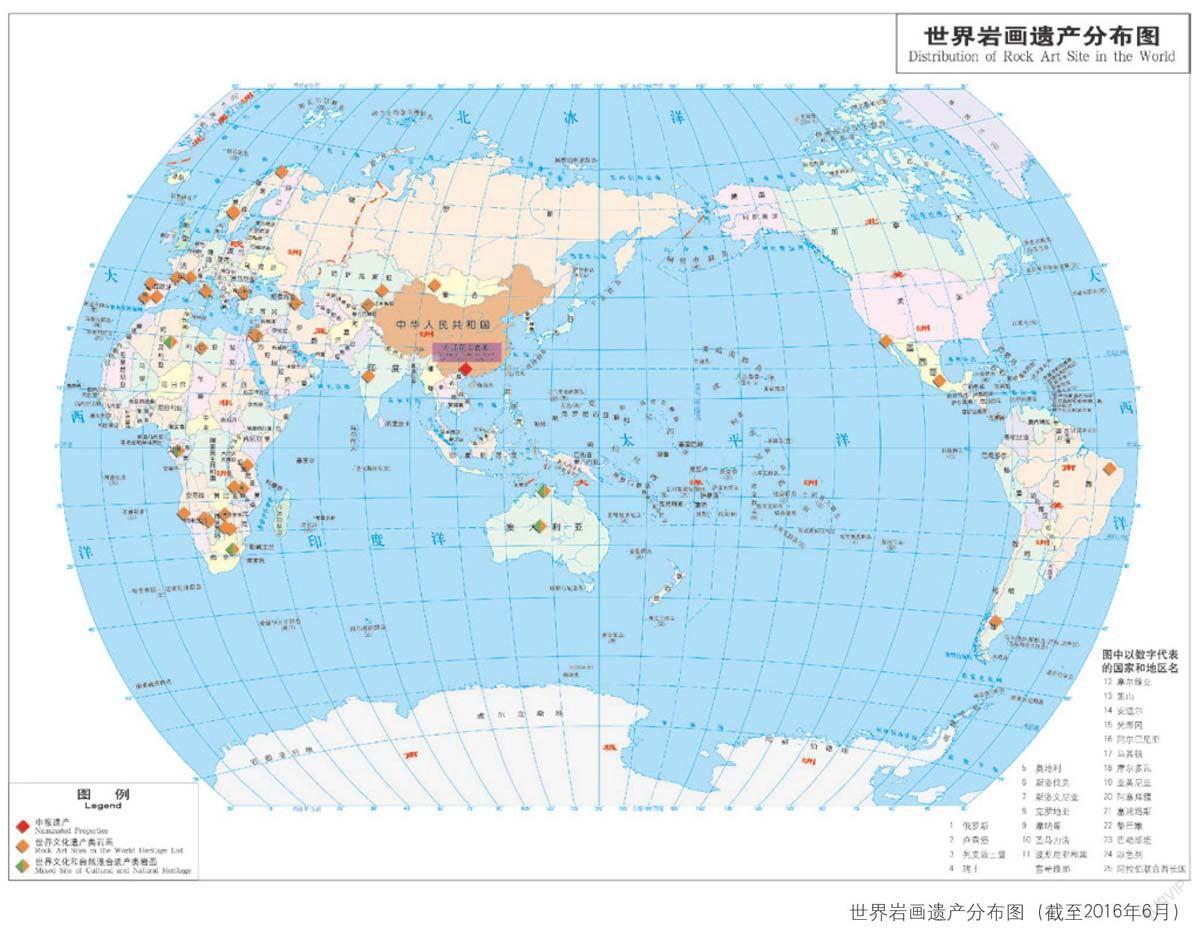

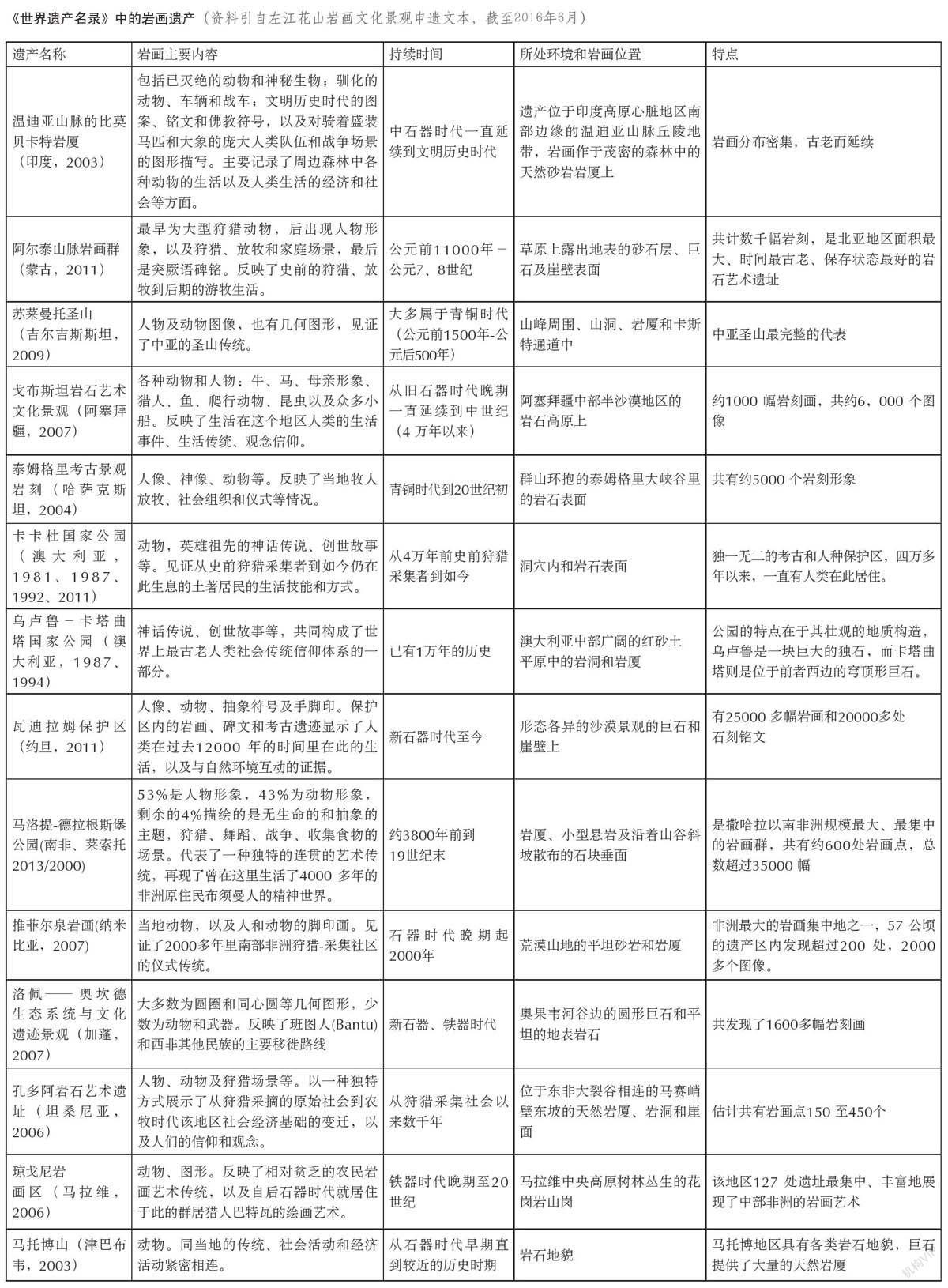

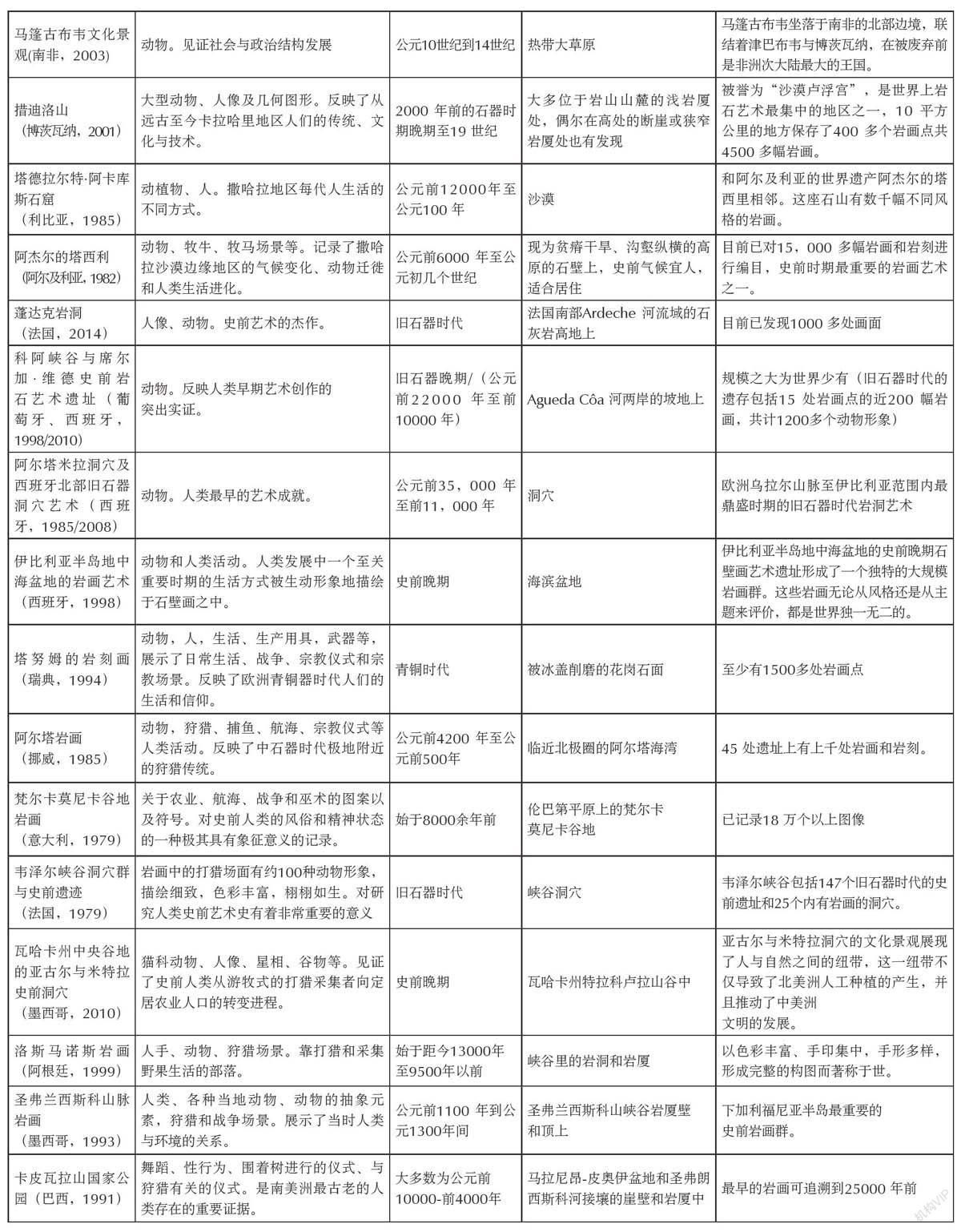

分布于世界各地的岩画遗产是不同时空人群生产、生活、思想与意识等的生动表达,岩画遗产也由于其突出的艺术和历史价值在《世界遗产名录》中占有一席之地。截至2016年6月,《世界遗产名录》中共有约30处的岩画世界遗产。这些岩画世界遗产主要分属于七大地理文化单元:欧亚草原、太平洋地区、北部非洲、南部非洲、西南欧、北欧及美洲,此外南亚和西亚各有一处。它们虽然基本覆盖了世界的主要区域,但依然有一些区域的岩画遗产在《世界遗产名录》中没有其代表,如左江花山岩画所在的亚洲东南部。2016年7月,在第40届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,左江花山岩画文化景观成功列入《世界遗产名录》。本文系统梳理了《世界遗产名录》中的岩画遗产,以及国内外其他重要岩画遗产的相关情况,并与花山岩画展开对比研究,说明左江花山岩画列入《世界遗产名录》的合理性。

一、对比维度

为了推动和协助各国申报岩画遗产,从而弥补岩画遗产在《世界遗产名录》上代表性相对不足的问题,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)于2010年编制了《岩石艺术:申报前指南》(以下简称《申报前指南》),系统阐述了岩画遗产在申报世界遗产过程中所需满足的各方面条件。该文件指出,“世界遗产委员会很难相信相关岩石艺术具有突出普遍价值……除非能够通过内涵与相关性(meaning andrelevance)、品质(exceptional qualities)或所处环境(host environment)的特征等方面的比较证明,为什么所申报的岩石艺术有别于同一地理文化区域内,或世界其他地区的岩石艺术”。基于此,从岩画的品质、所处环境和文化内涵三方面对左江花山岩画与其他岩画遗产展开对比研究。

二、岩画品质的对比

《申报前指南》中将岩画自身的品质分为五个方面:美学价值、数量维度、典范性或稀有性(绘制技术、岩画主题、位置等方面)、内在的原创性和对当地漫长艺术传统或特殊实践的见证。

由于世界各地的岩画遗产具有不同特色的美学价值,也见证了不同地理文化区域内的艺术传统和实践,较难就岩画品质的这两个方面展开客观科学的对比。因此,本部分从岩画品质的另三个方面,即原创性、典范性与稀缺性及数量维度人手,对花山岩画与相关岩画遗产展开对比分析。

(一)原创性

花山岩画以“蹲式人形”为主题,“蹲式人形”的制作和风格呈现出高度的模式化特征,与其他不同的图案组合在一起,形成众多独立单元的画幅。这些画面采用赭红色矿物质颜料被分期多次绘制在左江岸边的石灰岩崖壁上,形成色彩醒目、组合繁复、场面宏大的岩画景观。“蹲式人形”在画面中的绝对主导地位和以这一统一符号为基础建构表达系统的方式,在世界范围内属于独创。

1.花山岩画中出现“蹲式人形”的比例在世界已知岩画遗产中是最高的

最早的蹲式人形岩画图像出现在距今2万年前,并在某些地区一直持续到今天,其分布也非常广泛,遍布世界各大洲。由于时空分布和制作者文化背景的不同,世界各地的蹲式人形图像在制作方法、造型风格以及文化内涵上也表现出巨大的差异性。虽然蹲式人形图像普遍见诸世界各地的岩画,但仅仅作为伴生图案,从未居于主要图案和主题的位置,而花山岩画则以蹲式人形图像为主要图案,其比例高达82%,并且其数量之多,画幅之巨,分布之密集,在世界岩画中均首屈一指。

意大利的梵尔卡莫尼卡岩画也是蹲式人形图像的另一个宝库,不仅数量庞大,而且变体丰富。但总体来说,蹲式人形图像的排列较为零散,场面构成较为简单,且该遗产的画面还有很多关于农业、航海以及战争的场景,蹲式人形图像在岩画内容中不占主导。

澳大利亚卡卡杜国家公园中以“X”射线风格加以绘制的蹲式人形图像也非常引人注目,但蹲式造型在卡卡杜国家公园岩画中也出现较少,并非主要人物形象。

蹲式人物形象在世界其他岩画遗产中也有广泛分布。如澳大利亚新南威尔士州西部和南部、夏威夷群岛和美洲大陆上均发现了形态和内涵各异的蹲式人形岩画图像。其中,在南美洲的岩画中出现的蹲式人形图像与花山岩画十分相像。但总体来说,蹲式人形图像在世界各地岩画中的分布较为零散,绝非像在花山岩画中那样占据绝大多数。

蹲式人形岩画图像在中国境内也广泛分布。如阴山和贺兰山的一些非主要岩画点的山岩上,曾发现数个典型的蹲式人形岩画图像,但发现这类图案的地点,附近并没有其他岩画,它们通常是孤零地存在。福建省漳州市华安仙字潭岩画点蹲式人形图像较为集中。此处的所有岩画图像均为凿刻,大多数图像只有“蹲踞”而双臂并不上举,抑或是一只手臂上举,而另一只不举,呈现出非典型的蹲式形象,且遗产规模整体较小,石刻共有6处,自东往西长30多米。最大的长0.74米、宽0.35米,最小的长0.1 3米、宽0.1米。

此外云南地区也有不少蹲式人形岩画图像,主要分布在红水河流域的文山与元江它克岩画中,这些岩画的表现内容也与花山岩画非常接近,似乎是一群人正在跳着集体舞蹈,进行着某种祭祀活动。但画面图像类型更为丰富,蹲式形象在其中不占主要地位。

2.花山岩画独创了以单一岩画符号为基础的图像表达系统

花山岩画的蹲式人形图像,并非只是简单的重复和堆积,而是通过密集而错落有致的蹲式人物的排列,配以大量的伴生符号,形成了宏大的场面建构。这种主题高度一致,不断重复又不雷同的岩画场景建构方式,在世界其他岩画是难以见到的。

如瑞典的塔努姆岩刻画是以杰出的艺术性和多样生动的场景构图列入《世界遗产名录》的,通过丰富多样的主题和对动物、人类、船只、武器,以及青铜器时代人类标记图形的灵巧细致刻画展示了独特的艺术成就。岩刻通常表现活泼的场景和复杂的构图,展示了日常生活、战争和宗教场景。一些岩刻画面很明显事先经过精心的构划。很多岩刻的主题、工艺和构图都是欧洲青铜器时代文化的杰出代表。这种主题众多的构图方式与花山岩画的画面表达方式构成鲜明对比。

而相比于花山岩画统一的场景内涵,西南其他各地点的岩画场景也主题多样,具有明显的叙事风格。如云南沧源崖画的场景虽也多以人物为主,但表现的场景包括以建筑为中心的村落图、以动物为中心的不同方式的狩猎图、不同性质的人群集会场景(战争、舞蹈、祭祀等);元江它克岩画的场景也与花山岩画部分场景类似,以正身人像组合为主体,但是缺乏花山岩画中主次分明的布局以及一致的人物形态。

(二)典范性、稀有性

花山岩画绘制在沿江具有相当高度的垂直石灰岩崖壁上,祭祀主题、于千仞崖壁之上的画面选址,以及攀援到空中的作画方式,体现出高度的一致性。38个岩画点中,约86%的图像分布在距离江水面15-100米之间,距离江水面100米以上的有9%,距离江面最高的达130米。岩画所处位置之高,岩画绘制难度之大,世所罕见。

1.花山岩画作画位置的统一性

世界各地岩画遗产的作画位置主要包括以下四类:岩洞、岩厦、地表大石及崖壁。《世界遗产名录》上的现有岩画遗产的作画位置大多体现出了因地制宜的特点。如欧洲南部旧石器时代晚期岩画大抵绘制于洞穴中;欧亚草原上的吉尔吉斯斯坦苏莱曼托圣山上的岩画作于山峰周围、山洞、岩厦和喀斯特通道中;澳大利亚的卡卡杜国家公园和乌卢鲁卡塔曲塔国家公园中的岩画作于岩洞和岩厦中;非洲坦桑尼亚孔多阿岩石艺术遗址的岩画作在天然岩厦、岩洞和崖面上。

现有岩画世界遗产中显现出作画人群对岩画位置进行有意识选择倾向较明显的例子,是南非与莱索托的马洛提一德拉根斯堡公园和津巴布韦的马托博山等。在南非的德拉根斯堡公园里,岩画不仅出现在突出的岩石表面上,还出现在相对隐蔽的坠落和破碎的岩石岩面上。后者有很多是在岩石坠落之后制成,是作画者有意选择的结果。而在津巴布韦的马托博山,先民习惯于把岩画描绘在悬崖凸出部位或有石器时代沉积物的洞窟内。在纳米比亚的推菲尔泉岩画,其岩画图像的一个显著特点是,它们的位置明显根据地势选定。在难以企及的石面上或靠近锋利断面的地方都雕刻有人类脚印和动物足迹。泉水附近也发现了更多雕刻和岩画,数量随着离泉水的距离越远而逐渐变少。

以上例证,反映了在世界各地不同环境中岩画作画人群对岩画位置的有意选择。与之相比,花山岩画高度统一的作画位置具有更为显著的稀有性和典范性。

2.花山岩画作画位置的奇险在世界岩画中十分罕见

花山岩画的作画位置之高,使得作画者必须借助某些登高工具,或是利用攀登、吊悬的方式才可能达到作画的位置。世界遗产岩画中也有一些作于崖壁之上,但总体上岩画的分布绝无花山岩画之奇险。

如葡萄牙与西班牙的科阿峡谷与席尔加·维德史前岩石艺术遗址与花山岩画相似,二者都是沿着自然河流分布,具有较大的规模。不过科阿河谷的岩画虽然也沿河两岸呈流域性大范围分布,岩画所在的岩体是河滩上散布的岩石,作画难度远小于花山岩画。

而中亚、南美及非洲的岩画遗产虽然也有在崖壁上作画的现象,但总的来说较为零散,高度没有花山岩画那么高,而且崖壁也是位于陆地环境中,不像花山岩画那样直面江水。如利比亚的塔德拉尔特·阿卡库斯石窟位于沙漠之中,部分岩画像被雕刻于竖直的崖壁表面,但整体高度都不高。

中国贺兰山的山势险峻雄伟,岩画一般分布在山口(沟)旁的石崖或山丘上,但高度通常是人们能够接触到的范围。阴山岩画中被称作“圣像壁”的那面峭壁,最高处的人面岩画大约距离地面近30米,但这种高度是阴山岩画中的孤例。中国云南沧源岩画也绘于石灰岩层面或节理面形成的垂直崖壁上,但崖画距地面的相对高度低者1-2米,高者不过6-7米。此外,虽然岩画点附近分布有众多河流,所有的岩画点都没有紧临河水,其中离河流最近的第七地点的岩画离江也有一两公里。

在众多岩画中作画位置与花山岩画较为相近的是中国四川珙县岩画。该处岩画分布在南广河支流螃蟹溪两岸的山崖峭壁上,多数绘于悬棺周围崖壁或岩洞内。但岩画整体规模较小,在5000米长的东西山岩上共分布有12处岩画,其作画年代也要大大晚于花山岩画。

(三)数量维度

1.花山岩画拥有“世界匕最大的岩石艺术画板”。

花山岩画中规模最大的宁明花山岩画第一处画幅宽约221米,高约40米,面积8000多平方米,共有各种图像多达1951个,是世界上已知除秘鲁卡纳斯地画(占地约500平方公里)之外最大的单幅岩画。除宁明花山岩画点之外,高山岩画和棉江花山岩画的画幅规模也较大,单幅画幅面积分别约257平方米和221平方米,画面中分别有图像404个和292个。

位于意大利北部的梵尔卡莫尼卡岩画,总体数量极为庞大,且有相当部分刻制在地表的巨大岩石上面,但岩画的刻制往往是一组一组的,组与组之间留有不小的空白区域,在很大的岩面上,可能只有一两个图像或一两组图像,真正刻得相对较满的画面只有两三处。作为梵尔卡莫尼卡岩画中绘制个体图像最为密集、画幅尺寸也最大的纳奎尼岩画,其画面尺寸也没有超过30平方米,上面的各种图像数量总和没有超过300个。

中国阴山岩画分布非常广泛,但其画幅规模比起花山岩画也要小得多。岩画面积最大的是乌拉特后旗大坝沟口西畔石头上的正方形岩画,面积约400平方米。新疆呼图壁岩画表现的是一个群体性的祭祀舞蹈场面,有正中的大人物与周围的小人物,画面很大,人物数十人,在北方岩画中已经算是很大而且具有震撼效果的画面了。

中国境内崖壁岩画中比较大的几幅,都集中在南方地区,一处是贵州省贞丰大红岩岩画点,另一处是湖北省巴东县天子崖岩画点。两处岩画都是近年来新发现,其题材也都是手印岩画,巴东天子崖岩画点的手印有397个,为阳纹手印;贵州贞丰岩画点除了大量手印岩画外,还有动物与人物图案,手印分阳纹与阴纹两种,但不少手印已变得漫漶不清。

连云港将军崖岩画分布在南北长22.1米、东西宽15米的一块混合花岗岩构成的覆钵状山坡上,三组画面最大的一组长8米,宽6米。位于浙江省仙居县的古越族岩画群总面积为1422.65平方米,岩画上刻凿有蛇形、鸟形、鸟头鱼身形、马形、太阳形、人像形、柴刀形、锄耙形、棋盘形等各类图纹220多个,画面规模均远小于花山岩画。

2.花山岩画个体图像之大在世界岩画遗产中十分突出

花山岩画所绘人像身高在0.2-3.58米之间,最高达3.58米,其中正身人像有约一半(约500多个)的高度在1-1.8米。现有岩画世界遗产中虽然也有部分画像体型巨大,如在阿塞拜疆戈布斯坦岩石艺术文化景观中,渔夫的图像差不多为43米高,还有几头斗牛的图像高达2米多。而在云南的金沙江岩画中,作为图腾崇拜物的野牛被画在中心位置,最大的分别有38米和23米。但这样的巨型图像只是当地岩画中的个别现象,岩画画面个体形象整体较小。如南非与莱索托的马洛提一德拉根斯堡公园作为非洲规模最大、分布最为密集的岩画遗址,虽然单幅岩画的数量超过35000幅,但绝大部分岩画个体图像的规格在10厘米到25厘米之间,最小仅有1.3厘米。而意大利梵尔卡莫尼卡岩画个体图像多数也比较小。

中国北方草原岩画的个体图像长度一般不超过30厘米,高不超过20厘米,连云港岩画中最大的人面高90厘米,宽110厘米。云南沧源岩画中的图像个体也不大,以人为例,一般高度在5-20厘米之间。最高大者不过40-50厘米。

由此可见,花山岩画个体图像之大,在世界岩画遗产中十分突出。

3.花山岩画是亚洲东南部规模最大、图像数量最多、分布最密集的岩画遗产

现有岩画世界遗产和本地区的同类岩画遗产相比,都具有规模较大、图像数量多、分布密集等特点。如博茨瓦纳的措迪洛山在10平方公里的遗产区内分布有400多个岩画点,共计4500多幅岩画;津巴布韦马托博山的2000平方公里的遗产区内共有岩画点约3000个,总计岩画30000多幅;澳大利亚的卡卡杜国家公园里共有15000多个岩画遗址点;印度的比莫贝辛特也是已知最密集的岩画群之一,1892公顷的遗产区内有400多处带有壁画的岩厦;而蒙古阿尔泰山脉岩画群的三处申报遗址中,有两处都有5000多处岩画点。

在花山岩画遗产N105公里长的江水两岸共分布有38个岩画点,包括岩画109处,共计4050个图像。而根据现有资料,中国以外东南亚其他地区的岩画点分布均较为零散,如规模较大的越南沙坝岩画,到目前为止也仅发现200多块刻有不同图像的岩石,遗产总面积约8平方公里;像泰国、马来西亚和印尼都只有在个别洞窟里发现有岩画。此外在中国西南地区规模较大的云南沧源岩画,10多平方公里范围内有10个地点分布岩画,其中第一地点的规模最大,有画崖面全长约30米,规模也远小于花山岩画。因此花山岩画是亚洲东南部已知规模最大、图像数量最多、分布最密集的岩画遗产。

三、岩画所处环境的对比

由于岩画蕴含了先民与神灵进行交流的精神诉求,世界上许多地方的岩画环境都体现了当时人们的精心选择。世界上重要的岩画遗产,除了岩洞岩画外,其所在位置往往是一些开阔的山前地带或宽敞的草滩上出现突兀的巨大岩石堆的地方,还有的在巨大的岩石缓坡上,对面或四周有山。这样的地貌通常都很开阔,适合大规模的人群活动。但这样的地方往往完全没有遮蔽处,并不适合人们居住。如哈萨克斯坦泰姆格里考古景观岩刻所在的峡谷中部没有民居,只是遍布着密集的岩刻以及岩画附近被确认为祭坛的遗迹。云南沧源岩画有画的崖壁之前也多有宽窄不一的平地,可供作画者立足或举行小型的宗教仪式。阴山岩画中被称作“圣像壁”的那面峭壁前是一个宽阔的山前地带,可以容纳相当多的人观看岩画。

而花山岩画的环境在世界范围都具有突出的特殊性:其岩画所在的崖壁前是滔滔不绝的江水,却没有人们的集体活动所需的开阔场域。为此,左江沿岸的骆越人智慧地利用了当地山川的地貌特征,将岩画与山水巧妙结合。花山岩画绝大多数位于大江转弯处,面对江水来向的直立崖壁的高处,且其对面往往有一块面积稍大的平坦台地,并由此确立在江上和对岸观看岩画的特定视角。

花山岩画的主人有意选择在艰难的崖壁上持续作画,创造出一系列由岩画、山崖、江水、台地共同构成的文化景观单元,这种岩画环境,以及对环境的认识和利用方式,在世界岩画中是十分独特的现象。

四、岩画的文化内涵

多数岩画世界遗产的作画年代跨度极大,如印度的比莫贝卡特岩厦,从中石器时代一直延续到文明时期,阿塞拜疆的戈布斯坦岩石艺术文化景观从旧石器时代早期一直延续到中世纪,时间长达4万年,澳大利亚的卡卡杜国家公园的作画年代也从2万年前延续至今。

如此漫长的作画年代,使得各岩画遗产往往非单一文化族群的作品。如蒙古的阿尔泰山脉岩画群的作画者从最初的史前狩猎者到后来的放牧者,再到最后的突厥人,坦桑尼亚的孔多阿岩石艺术遗址则反映了数千年中从狩猎采集的原始社会到农牧时代的社会变迁。

与之相比,目前人们普遍认同的花山岩画的作画年代(公元前5世纪至公元2世纪),其绝对年代在世界岩画遗产中较晚,持续时间也较短,且只在中国西南广西左江沿岸密集分布,出自具有统一文化属性的作画人群,呈现出高度统一的主题和表达系统,是世界岩画遗产中极为稀少的现象。

在目前的《世界遗产名录》中,与花山岩画这一特点相近的是位于南非和莱索托的马洛提一德拉根斯堡公园和纳米比亚的推菲尔泉岩画。

马洛提一德拉根斯堡公园的作画年代虽然从3800年前一直持续到19世纪末,但这些岩画大都是布须曼人单一民族传统与信仰的产物,在风格上呈现出很大的统一性。

推菲尔泉有着南部非洲最大的岩画群,该遗址有2000处石刻,且保存完好,表现主题繁多。ICOMOS认为,该遗产代表了环境压力和游牧民族快速扩张共同影响下宗教艺术最后的辉煌,及作画人群在该地貌条件下的精心选址,是“一个相对封闭区域内密集的高质量岩画的突出代表”。

与之相比,花山岩画不论是从岩画数量和质量,以及统一的文化内涵和封闭式的密集分布来衡量,也足以得到同样的评价。国际岩画委员会主席阿纳蒂曾评价“广西的花山崖壁画,数百米长的画幅,说明几千年前他们已经有了自己的‘圣殿”。

根据研究,花山岩画是当地骆越人对其祭祀场景的记录,体现了一种独特的社会生活和精神信仰。在如此艰险的位置,在横跨700多年的时间里,连续创作如此巨大画幅的岩画,不仅需要极其高超的技术水平、艺术构思与想象力,还需要整个作画族群在财力、物力、人力与精力方面的极大投入。这样一种岩画文化,在世界范围内也都是极其罕见的。

纵观世界其他地方的岩画,主要承载了作画者在宗教信仰、萨满巫术、教育、标识等方面的功能。如非洲岩画中众多的动物形象,很多都承载了精神含义。比如大羚羊在布须曼人的思想中地位十分重要,他们认为大羚羊能够使巫师进入与神灵沟通的世界,因此几乎每一处人类聚集点都至少有一幅大羚羊题材的岩画。而在纳米比亚的推菲尔泉,学者们认为岩画中的动物图像并不代表其野外的实体,而是代表了人在宗教仪式上向动物的转变,是当地狩猎采集信仰体系的体现。而欧亚草原,包括中国北部的岩刻画,在宗教意味之外,还被认为具有狩猎技能教育传承及领地标识等方面的功能。

与之相比,花山岩画在一个历史阶段内集中而密集地使用岩画这种媒介来记录与表现本民族重大宗教或历史事件,从而为我们留下极为罕见的岩画遗址群,它的存在不仅是对世界岩画宝库的丰富,而且以它强大而充满热情的创造力、独特个性的彰显,成为世界岩画领域中一道靓丽的风景。

五、结论

以上根据《申报前指南》指出的各个方面,对花山岩画与其他岩画世界遗产及国内外重要岩画遗产进行了对比。从岩画自身品质的原创性、典范性与稀缺性及数量维度看,花山岩画以其“蹲式人形”为基础符号的独特图像表达系统,统一而艰险的作画位置,以及大规模的画面和岩画数量,在世界岩画遗产中占有突出地位。从岩画所处的环境来看,花山岩画的作画点是先民精心选择的结果,与江水、群山及台地构成了一个独特的祭祀场,在世界范围内也十分罕见。关于岩画的文化内涵,花山岩画的作画人群单一,形式统一,在700多年这个相对较短的历史时期内,集中记录了当地骆越人的祭祀场景,是对这一人群信仰体系和社会生活的独特见证,也是青铜时代晚期至铁器时代早期岩画的杰出代表。通过以上对比可见,花山岩画具有独特和显著的自身品质,值得被列入《世界遗产名录》。