金融化的价值分配效应与引致贫困

2016-11-19舒凯彤韩雨霏

舒凯彤,韩雨霏

(1.吉林大学经济学院,长春130021;2.中国人民银行通化市中心支行,吉林通化134000)

金融化的价值分配效应与引致贫困

舒凯彤1,韩雨霏2

(1.吉林大学经济学院,长春130021;2.中国人民银行通化市中心支行,吉林通化134000)

适度的金融化因其有利于资本形成而具有引致增长的效应。过度金融化,不仅会改变职能资本在剩余价值分割中的地位,使产业资本、商业资本等将其利润的更大比例让渡给金融资本,还会导致产业资本、商业资本等职能资本因利润率不断趋于下降而将资本转向金融领域而加剧金融化。产业资本、商业资本等因利润率不断趋于下降会不断压低劳动者工资而减少劳动者的收入,从而加剧资本和劳动之间的对立,加剧剩余剩余价值实现的困难。金融化通过消费信贷等将劳动者收入纳入金融体系,直接剥夺了劳动者的收入,加剧了收入差距。全球金融化体系加剧了发达国家对落后国家的掠夺,形成了系统的引致贫困效应。

金融化;价值分配;引致贫困;实体经济;虚拟经济

一、问题的提出

由2007年美国“次贷危机”引发的全球性金融危机爆发以来,世界经济正面临一个全球需求萎缩、复苏乏力的局面。由全球性金融危机引发的经济衰退,使人们不得不重新审视经济金融化与实体经济发展之间的内在关联及其在总量经济中的比例结构。为应对危机,欧美等发达国家和经济体都实施了矫正过度金融化带来的系列问题:美国实施了所谓的“再工业化”,并制定了一系列的吸引制造业向美国本土回流的产业政策;欧盟地区,则制定并实施了所谓的“智能专业化”,以解决过度金融化带来的产业空心化、积累体制的缺陷以及收入差距过大导致的有效需求不足问题。由此,金融化再一次进入学者的视域,成为学界研究的热点。

然而,尽管金融化已经成为马克思主义学者特别是西方马克思主义学者分析当代资本主义积累体制和经济运行特征的核心范畴,但在何谓金融化问题上,学界并未取得一致的认知。如果不考虑马克思主义经典作家以及以希法亭为代表的早期金融资本理论研究者的著述,最早对金融化问题予以研究的是斯威齐,其主要关注于实体经济与金融化之间的关系和彼此的传导机制,斯威齐(Paul Marlor Sweezy)更是将金融化界定为金融资本的扩张。[1]克里普纳(Krippner Greta)将金融化定义为“利润攫取主要通过金融渠道而非贸易和商品生产的积累模式”。[2]福斯特(John Bellamy Foster)以列举的方式对金融化进行了界定,给出了金融化的五种表现:金融利润在总利润中所占比重越来越大;相比于GDP,债务日益增加;泛金融部门(金融、保险和房地产)在国民收入所占比重上升;出现了各种奇怪的金融工具;金融泡沫扩大。[3]爱泼斯坦(G.A.Epstein)则认为,“金融化是指在国内和国际经济运行中越来越重要的金融动机、金融市场、金融参与者和金融机构等”,[4]这是目前学术界较为接受的定义。

显然,何谓金融化还未取得一致的认知。不过有一点是可以肯定的,那就是金融化是一个与货币化、货币资本化和资本虚拟化发展相联系的经济现象。[5]正是由于研究的目的和出发点不同,学者们对金融化的界定也就不同。从已有的研究来看,学者们更多的是关注金融化与实体经济发展的关系、金融资本积累体制和金融化的表现,但对金融化所引致的价值分配效应和由此导致的劳动者的引致贫困效应却较少关注。基于此,本文运用马克思经济学的相关理论,考察金融化的动因及由此引发的价值分配效应。

二、经济金融化的理论与现实逻辑

马克思指出,在资本逻辑下,“自由竞争使资本主义生产的内在规律作为外在的强制规律对每个资本家起作用”,[6]312而“竞争斗争是通过使商品便宜来进行的。在其他条件不变时,商品的便宜取决于劳动生产率,而劳动生产率又取决于生产规模。”[7]722马克思的这段话表明,一方面,对剩余价值特别是超额剩余价值追求的内在冲动是资本的本性,就单个资本的循环来说,就表现为资本作为价值的自我增殖运动。单个资本的这种自我扩张的增殖运动,又是在众多的资本竞争中实现的;另一方面,就一个产业或部门的个别资本来说,竞争的关键在于个别资本的劳动生产率与部门平均劳动生产率的偏离方向和程度,即个别劳动生产率高于部门或产业平均的劳动生产率,其可获得超额剩余价值;如果相反,企业将亏损甚至倒闭。由于劳动生产率很大程度上取决于企业的规模的大小,因此,企业总是存在一个不断扩大规模以提高劳动生产率的冲动。企业规模的扩大,一方面借助于企业自身的资本积累,一方面通过资本之间的兼并来实现。无论是资本积累,还是资本之间的兼并或合并,最终都会导致资本有机构成的提高。不同部门之间资本有机构成的差别,使不同部门之间产生极不相同的利润率。然而,资本作为一种社会权利,又必然要求等量资本获取等量的利润,要求按照其在社会总资本中占有的份额而分享这种权利,这就引起资本在不同部门之间的竞争,诱发资本跨部门流动。这种资本的流动,既包括新增资本的跨部门投资,也包括资本之间实施跨部门的纵向或横向一体化,甚至出现混合一体化,使资本不断地由利润率低的部门流向利润率高的部门,进而引起企业规模边界发生变动。这样,通过资本在不同部门之间的流入和流出或者说通过企业跨产业的边界扩张,即“通过资本在不同部门之间根据利润率的升降进行的分配”,“供求之间就会形成这样一种比例,使不同的生产部门都有相同的平均利润,因而价值也就转化为生产价格,[7]218利润也就转化为平均利润,资本跨部门的流动会暂时平息。然而,无止境地追求利润是资本的本性,因此总会有一些资本率先革新生产的技术形式和组织形式,引发新一轮的为获取超额剩余价值或超额利润的资本之间的竞争,从而进一步引发企业规模的扩张。伴随企业规模的扩张,资本有机构成进一步提高,使等量资本所推动的活劳动占比进一步下降,最终导致平均利润率趋于下降规律的作用进一步发挥。对此,马克思说,“这是资本主义生产的规律,它是由生产方法本身的不断革命,由不断和这种革命联系在一起的现有资本的贬值,由普遍的竞争斗争以及仅仅为了保存自身和避免灭亡而改进生产和扩大生产规模的必要性决定的”。[7]272“因此,随着资本主义生产方式的发展,利润率会下降,而利润量会随着所使用的资本量的增加而增加”。[7]276这样,资本积累就导致了双重作用:一方面伴随资本积累利润率会下降;另一方面由于利润率的下降,为实现利润量增的加,就必须使资本增加的速度快于利润率下降的速度。如此,就形成了所谓的“积累悖论”。积累悖论的存在,从本质上来说,都是生产力发展的表现。[7]269由此,就导致了如下的结果:一方面,资本规模扩大的要求使产业资本家不得不求助于信用工具以获取货币资本,以满足因利润率下降而不断增加的投资所必需的最低资本限额;另一方面,由于利润率的下降,使资本尤其是中小资本脱离生产领域而从事各种金融投机活动。与此同时,伴随资本规模扩张而出现的资本有机构成的提高使同量资本所推动的劳动力相对减少,有时甚至绝对减少,劳动力之间的竞争使劳动收入在总收入中的占比不断下降,劳动者为维持生活不得不借助信用而举债。于是,金融化应运而生。其虽然不能挽救整个体系,但能使个别资本家获得比生产性投资更高的利润率。在现实的经济运行系统中,金融化表现为金融资本不仅贷款给产业资本以参与剩余价值的分配,而且逐渐从一个适应产业资本积累的辅助系统,演变成使所有其他经济活动从属于自身的独立系统。产业资本为了获得积累所需的货币资本而负债,同时又将负债用于运作各种金融资产及其衍生品以获得更多虚拟的利润,从而试图摆脱利润率下降的桎梏;商业资本作为独立化的产业资本,执行商品资本的职能,与产业资本的金融化路径是一致的,既要向金融资本举债,又将负债运作于各种金融资产;金融资本还鼓励工人和中产阶级负债消费,在一定时期内创造了短期的消费需求增长,实际上也是为了减少存货供应,缓和过剩经济程度,同时消费者通过负债和买卖金融产品使个人的未来收入资本化。总之,伴随利润率下降和积累的加速,社会生产过程不断地表现为资本和劳动的双重过剩和投机。“因此,一切资本主义生产方式的国家都周期地患一种狂想病,企图不用生产过程作媒介而赚到钱”,[8]过度金融化也就周期性地展现在世人面前。

三、经济金融化与积累模式的演化

随着资本主义积累矛盾的深化和与之相伴而生的金融化,使传统的福特制生产方式已经无法满足资本主义世界对利润的追求和对危机进行空间修复的需要。于是,与金融化在深度和广度上拓展相对应的资本主义积累模式也发生了相应的变化。

19世纪末期以电的发明和应用为标志的第二次产业革命的兴起,使大工业的帷幕在更广阔的地域和领域展开,资本主义生产方式也随之不断发展和成熟,使资本主义生产和竞争愈加以追求规模经济为途径而不断得以广化和深化,形成了福特制的积累模式。在福特制生产方式或资本积累模式下,对价值增殖的追求和为应对日益激烈的竞争,使企业的生产规模不断扩大,预付资本中的不变资本比例不断提高,等量资本获得的利润率不断下降。在利润率下降规律的作用下,为了保证利润量不变或增加,必须使投资增加的比例大于利润率下降的比例。但是不断增加的投资,达到一定程度时,又引起利润率的进一步下降。积累越多就越难积累,从而形成上述的积累悖论。与此同时,利润率下降规律导致“单个资本家为了生产地使用劳动所必需的资本最低限额,随着利润率的下降而增加”。[9]追加资本的需要迫使资本家不得不更加依赖于生息资本。同时,达不到预付资本最低限额的大量分散的中小资本,由于利润预期的降低不得不进行各种金融投机。这样,福特制积累模式就不断地展现出金融化特征。金融化积累模式使资本具有了更大灵活性,可以更容易地借助全球金融系统辗转腾挪,在世界各个国家和领域掌控生产和非生产领域,推动了全球的资本流动,并使生产过程呈现出碎片化特点。运用金融化所形成的全球财务系统,发达国家的资本将研发和服务等高附加值的环节留在母国,而将生产部分转移到后发国家,从而在全球范围内利用资本权利获取高额利润。

随着资本全球化流动规模的不断扩大和程度的不断加深,使以“福特制”为典型特征的资本主义生产方式的内部分工所产生的劳动生产率的提升,因资本循环链条的过度延展而导致的效率损失所抵消。然而,在资本逐利本性的驱使下,特别是信息技术和运输技术的进步,跨国企业开始由注重企业内部分工的效率提升转为开始注重企业间的社会分工所带来的效率的提升。分工模式的演化,使“福特制”的资本积累模式转化为弹性积累模式——全球生产链或服务链的盛行,形成了全球化的分工网络和生产体系。在这一体系下,资本跨国流动的方式也由传统的垂直分工或水平分工模式转向以“生产或工序的片段化”为特征的产品内分工模式,形成了范围广大的代工和分包网络。这种生产过程的全球化,不仅瓦解了原先民族国家的积累循环,而且使之整合到新的全球积累循环中来。[10]14在这一循环中,不仅包括跨国公司活动的扩张,同时也包括生产过程的重构、碎片化以及世界范围的分散化。[10]19

然而,这种分工模式或资本流动方式并没有削弱跨国资本的掌控能力,相反跨国企业在分工网络中的权利和掌控与过去相比更为集中了。这样,全球生产网络和生产链条中的大生产商或大购买商,就凭借其垄断力而获得高额利润。因此,新的资本流动模式不但没有使产业承接国改变原有的“中心——外围”结构,而是在这种分工下进一步依附于发达资本主义国家。尤其是在所谓的“比较优势”原则下,发展中国家在参与全球分工或全球生产过程中,由于专注于生产初级产品或劳动密集型产品,所以尽管出口数量剧增,但从贸易中获得的实际利益非常少。一些国家由于过于强调资源、劳动力等初级要素的比较优势的发挥,造成国内产业结构无法实现升级,并固化了原有的产业分工,从而深陷“比较优势陷阱”而难以自拔,甚至造成了拉美国家在相当长的时间内出现增长停滞。在参与全球价值链分工体系的过程中,发展中国家的企业也大多被限定在价值链的最低端,从事“微笑曲线”中价值增值最少的加工制造环节,形成“俘获型”的产业链,绝大部分利益被发达国家的跨国公司获得,甚至使发展中国家出现“贫困化”的增长。随着产业资本盈利能力的弱化,发展中国家的产业资本,也不断流向金融等领域,使投机盛行。甚至,后发国家在参与全球生产和金融系统过程中,要不断遭受所谓的“强势”货币的资本收割。

四、金融利润的来源与本质

较早运用马克思主义经济学分析金融利润来源与实质的是罗伯特·波林。[11]波林在批判阿瑞吉的“M-M”循环基础上,[12]给出了金融利润的三个来源:一是来自于资本家阶级内部的再分配,从而一方的收益意味着另一方的损失,金融利润仅仅存在于得到收益的一方,对于整体经济而言,并不存在源自纯粹金融交易的利润的扩张;二是作为纯粹金融交易过程的产物,资本家能够采取有利于其财富和收入的再分配方式,他们通过金融市场诡计从工人和社会中挤压出一个不断增大的利润份额;三是如果金融交易能够使得资本家将其资金从盈利性低的领域转移到物质生产和交易更为有利,可图的领域,金融利润将会产生。从波林的界定来看,虽然其初步回答了金融利润的来源,但其后两种界定并未真正清楚地指明这两种金融利润的实质。事实上,要真正理解金融利润的来源与实质,必须回到马克思的资本循环框架。

按照马克思的观点,产业资本的三种职能形式具有时间上的继起性和空间上的并存性,资本循环过程是生产过程和流通过程的统一,每一种形式的职能资本都具有各自独立的、片面的循环形式。其中,货币资本循环是产业资本循环最典型、最片面、最一般的形式,因为这一循环最能体现资本价值增殖的目的。在资本循环过程中,三种职能形式的资本,只有在各自的购买、生产、销售阶段顺利实现各自职能时,资本循环才能顺利地进行下去。在生产阶段,剩余价值被创造出来,在销售阶段,剩余价值得到实现。我们知道,产业资本家和商业资本家的资本投入包括两部分,一部分是产业资本家的自有资本,一部分是借入资本。因此,生产过程创造的剩余价值会在不同职能资本家之间进行分配:利润归产业资本家和商业资本家所有,由于货币资本家向产业资本家和商业资本家提供贷款,因此利润还需要进一步分割为利息和企业利润,其中利息归货币资本家,这是金融利润最主要的来源——由雇佣工人创造的被资本家阶级无偿占有的价值。这在资本循环中,就表现为货币资本资本最一般的循环。在这一循环过程中,金融资本参与了社会生产,这是有力于社会生产力发展的。这一循环表现为如下形式。

这里,G表示货币;W表示资本家购入的商品,包括生产资料和劳动力;P表示生产,虚线表示流通的中断;△G表示增大了的货币。按照马克思的资本循环框架,资本唯有在其各个阶段不受干扰地跨入下一个阶段时,才能正常描述其循环回路。在资本循环中,有三种情况会导致积累受阻,第一种情况出现在货币资本的循环中,货币资本在执行一般购买手段和一般支付手段对劳动力和生产资料进行质与量的分割中,由于货币供给不足以及劳动力和生产资料的质与量的结构性偏差而出现的积累受阻。第二种情况存在于生产资本的循环中,当资本有机构成不断提高,而且比剩余价值率的提高更快,利润率会下降。当利润率下降到一定程度的时候,资本所有者就宁愿把钱放到银行里也不愿投人生产,这样就会导致生产的进一步萎缩。第三种情况则是商品资本的循环中,剩余价值出现实现问题,生产严重过剩,这会导致资本所有者向下调整产量。价值实现问题所引发的利润率的下降,总是伴随着由于存货过多、生产过剩而导致的生产意愿的减少。尽管作为流通过程的货币资本的循环和商品资本的循环,都不创造剩余价值,只有生产资本的循环才创造剩余价值,但是流通中的资本一样对资本积累有重要影响。事实上,随着资本积累的金融化,资本循环过程中的三种不同形式的职能资本,在对劳动者创造的剩余价值分割的地位上,会由于现实生产的供求结构错位而发生变化。特别是,随着资本对价值增殖的无限求索,资本家财富积累不断膨胀的同时,劳动者的贫困也日益加剧,劳动的生产力日益成为资本的生产力。资本家对价值增殖的追求,使之为追求规模经济效益而导致的资本主义企业的规模也日益庞大,不断提高的生产力生产出日益庞大的产品。与此同时,劳动者的贫困也日益加剧。这样,日益增长的生产率与劳动者的日益贫困而导致的购买力的不断下降,使资本主义企业的剩余价值实现变得日益困难,资本积累能力也日益削弱。为维持资本循环不被中断,产业资本家就需要不断地从货币资本家那里获取贷款,从而对货币资本的依赖性越来越重。剩余价值实现的困境和对资本循环、周转加速的需求,又使产业资本对各种形式的商业资本依赖性增强。两者叠加的结果,使金融资本、商业资本在剩余价值分割过程中的地位不断增强。因此,金融化的一个直接后果是产业资本家让渡给其他职能资本家的剩余价值的比例不断上升。由于产业资本盈利能力的下降,导致产业资本也日益将资本转向金融领域,金融化进一步加深,产业空心化日益加剧。

随着金融化过程的逐步深入,金融资本越来越具有独立化趋势,形成自我的拜物教形式的循环,并将以工资收入为主的家庭收入纳入到这个循环当中,即:

按照拉帕维萨斯的观点,在(2)的货币资本循环中,金融资本并不参与产业资本循环,而是独立的货币循环。[13]在这一循环过程中,货币所有者将闲置的货币投入金融业、保险业和房地产业等虚拟经济领域,具有较强的投机性。特别是在产业领域利润率越低时,这一倾向也就越大。拉帕维萨斯将这一循环过程产生的金融利润划分为两种形式:让渡利润和剥夺性利润。从让渡利润来看,金融利润的主要形式表现为利息,股息以及资本利得这类归借贷货币资本或者闲置货币的所有人的部分,以及金融机构作为中介所获得的佣金以及手续费。实际上,这一部分的金融利润,既可能是雇佣工人新创造的剩余价值的分割,也可能是对前一个资本循环过程的剩余价值分割后的各个货币所有者存量货币的再配置,因此其与直接对剩余价值的分割并不相同。就剥夺性利润来看,“金融剥夺”建立在金融交易的基础上,反映了直接盗用属于他人的货币收入、借贷资本或者纯货币的一种剥夺性关系,它不同于生产过程中的剥削关系,并且有可能成为盗用剩余价值的中间步骤。工人和家庭部门参与金融交易的主要目的在于获取使用价值,而金融机构和资本家的目的在于赚取利润,由于工人以及家庭部门同金融机构相比在信息,组织以及社会权力上的系统性差别,金融机构能够剥夺工人和家庭的货币收入。因此,无论是举债消费,还是参与金融过程,劳动者总是受到剥夺。

总之,从金融利润的本质来看,其不仅是对生产过程中雇佣劳动所创造的剩余价值的再分配,更为甚者,是对劳动者可变资本的剥夺。

五、经济金融化的引致贫困效应

依据前文对金融化的界定,资本主义经济的金融化改变了传统的资本积累体制。在自由竞争和早期的垄断资本主义阶段,产业资本使货币资本和商业资本从属于自己。但随着金融化的加深,由产业资本主导的积累体制逐渐让位于金融资本,整个资本主义经济已经成为金融资本主导型积累模式。金融资本主导下的资本主义积累过程,积累的重心不是传统的生产制造业部门,而是转向金融业部门。在发达资本主义经济活动中,与金融业相关的业务、资产等占据着越来越重要的地位,在剩余价值的分配中也日益占据主导地位。银行和非银行金融机构从产业资本那里分割来的剩余价值比例不断提高,相对于产业资本,商业资本所获取的剩余价值比例也在下降。这样,一方面分割给金融资本的剩余价值比例提高,另一方面又要维持自身的盈利能力,就使产业资本不断地采取各种方式和渠道压低劳动者的工资,加剧了劳动者的贫困。而且,一旦生产的劳动力成本和其他商务成本上升,超过产业资本家的成本预期,产业资本就会不断地引入新的技术和设备,这在现实表现为不断提高生产的自动化水平和比重,导致机器排挤工人的现象加剧,失业增加,产业后备军的数量不断扩大,进而加剧了劳动者之间的竞争。为维持生存,劳动者不得不接受更低的工资和更恶劣的工作环境,这就进一步加剧了劳动者的贫困。与此同时,金融资本家阶级为获取更多的利润,常常利用消费信贷等手段使得劳动者的收入也日益金融化。消费信贷的产生,虽然表面上缓解了剩余价值实现的困难,但这种利用金融掠夺的方式将劳动者的收入不断转向金融资本家的做法,进一步加剧了劳动者的贫困,使资本和劳动之间的矛盾进一步激化。资本主义的基本矛盾即生产的社会性与生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾不仅没有缓和,反而进一步加深。

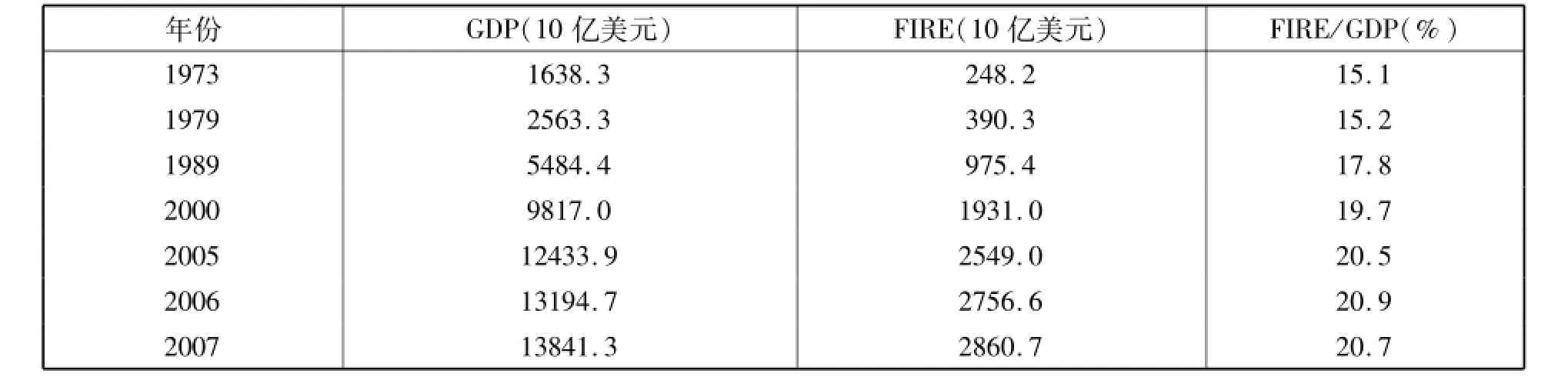

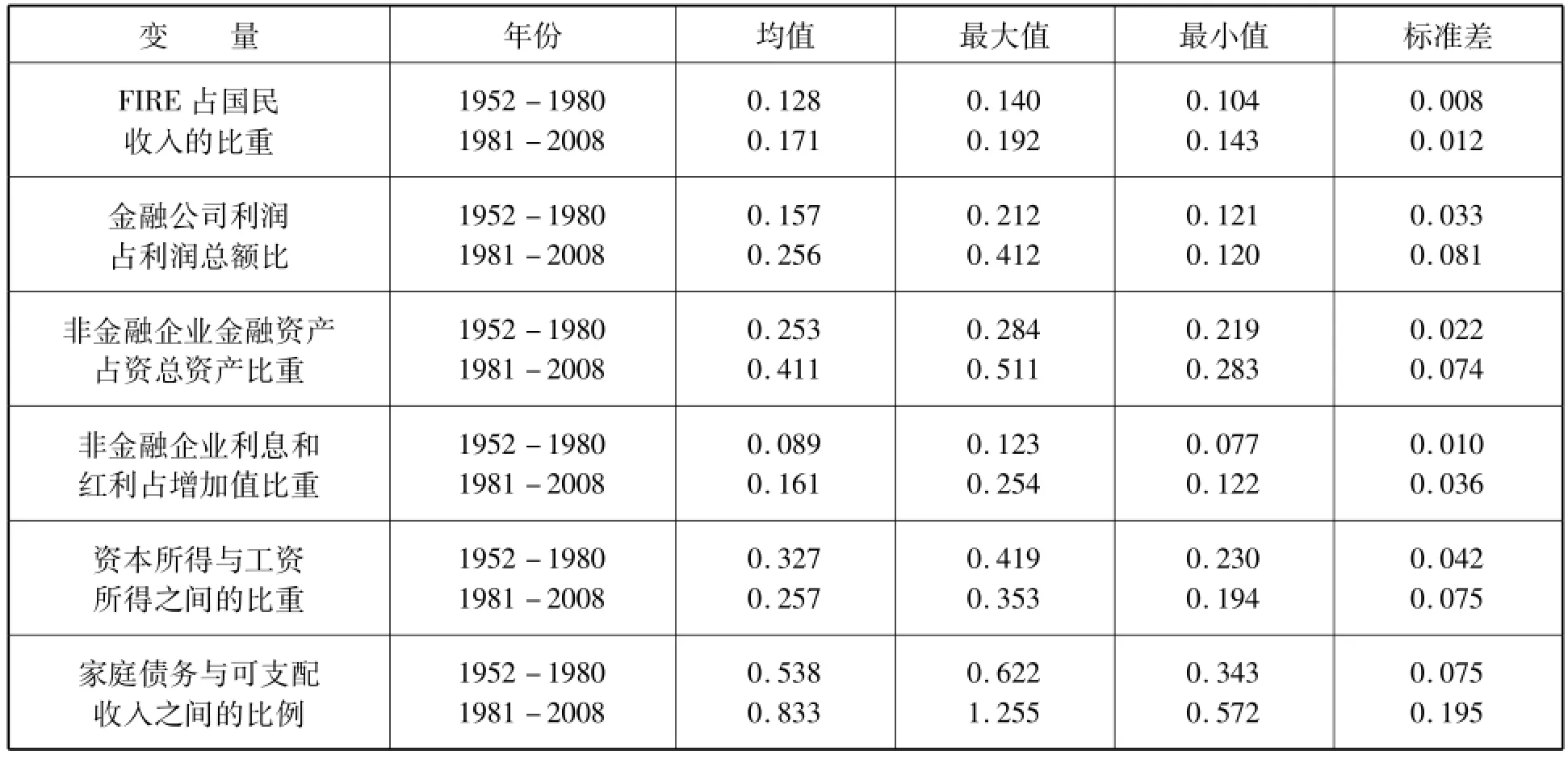

经济金融化不仅加剧了资本和劳动之间的矛盾,使劳动者的贫困日益加剧,更使不同职能形式的资本之间的价值分配产生结构行变化,实体经济的产业资本日益萎缩,这在2007年“次贷”危机发源地的美国表现得最为明显。这里,我们借用我国学者赵峰的分析来佐证这一点。在《当代资本主义经济是否发生了金融化转型》一文中,赵峰选取了FIRE(金融、保险和房地产)部门占GDP之比、金融部门利润占总利润的比例、用增加值与税前利润和税后利润比较的金融部门占全部公司营业部门的份额三个指标考察了美国金融化进程中职能资本之间的剩余价值分割。具体如表1、表2所示。

表1 FIRE(金融、保险和房地产)部门占GDP的比例

表2 美国经济结构的各个变量

数据来源:2009年美国《总统经济报告》,表B—12、表B—13

从表1和表2可以看出,在整个美国的国民经济中,金融业及其相关部门在整个资本循环过程中的地位不断上升,其收入的平均占比上升了34%。与此同时,信贷消费等使居民家庭债务不断上升,贫困化不断加剧。

事实上,正如我们在第三部分所阐述的,这种金融化的价值分配和引致贫困效应不仅发生在资本和劳动之间、金融领域与非金融领域之间,而且还发生在发达国家和发展中国家之间。由于经济全球化将世界各国都纳入到了资本主义世界体系当中,形成了全球资本主义生产网络。这种全球生产网络不仅使落后国家陷于产品低端和产业低端的双重陷阱当中,而且使之在全球价值分配中处于被剥削的地位。与此同时,布雷顿森林体系的瓦解,使脱离金本位的美元、欧元等强势货币取得了支配性的世界货币的地位,使得美国等发达经济体经济成为货币资本的持有者和最终消费者。这样,强势货币就利用全球财务系统,不断在世界各地辗转腾挪,对后发国家进行所谓的“资本收割”,从而实现对全球生产和金融系统的掌控。

六、结论与启示

传统的金融发展理论强调,金融发展与金融自由化,是一个社会经济发展的重要因素,适度的金融化由于能够真实地反映利率和汇率的水平,从而能够促进资本形成,引导资本进入生产率高的行业和领域,提升资本的使用效率。然而,现实世界的金融化,特别是金融资本向其他领域的大规模渗透,并主导整体经济之后,金融化不但削弱了经济发展,甚至由于其内在的增殖本性,已越来越成为经济良性发展的阻碍。金融资本越来越独立化的趋势、自我的拜物教形式的循环以及不断将以工资收入为主的家庭纳入到这个循环当中,使金融的经济发展功能越来越异化。经济的金融化,不但加剧了社会的系统性风险,而且其所导致的财富在不同资本家之间的再分配不但使发达国家和发展中国家、资本和劳动之间的矛盾日益加剧,也使一国内部的产业发展平衡被不断地打破,经济失衡和经济危机的风险也日益加剧。

当前,我国经济发展进入了新常态,整个国民经济由高速增长转向了中低速,产业资本的比例失衡和全球需求的萎缩,使我国经济的金融化趋势也在增强。因此,对经济发展已经进入新常态的中国来说,既要适度发展金融资本,以促进实体经济的发展,又要防止出现过度金融化的倾向。也就是,要努力使金融资本与产业资本的发展相契合,要防止脱离现实资本积累的金融资本积累,防止脱离实体经济发展的过度金融化和经济的虚拟化。要抑制借贷资本的高利贷化和金融领域资本的过度投机,逐步打通金融与实际产业部门之间的连接通道,使两个领域的资本能够通过不同形式相互融合,不断强化产业发展的金融与资本支持,促进产业升级和适应性调整能力的提高,以便形成有竞争力的产业结构。在发展消费金融过程中,要将提升居民收入水平与消费信贷结合起来,使之处在合理区间,以防出现金融资本对劳动者收入侵蚀的现象。与此同时,要引导资本流向,防止产业资本在产业利润率趋于下降时过度流入投机领域,如金融和房地产领域,加剧经济虚拟化和泡沫化。[15]

随着国际资本积累体制的金融化趋势,全球的经济结构、权力基础也日益金融化,其核心特征是构筑了一个全球性的“美元体系”,并将世界各国纳入到该体系当中。在“美元霸权”体系下,金融资本对产业资本创造的剩余价值的掠占性日益增强,从而导致发达国家产业资本在全球产业分工体系中更加注重技术的垄断性,防止技术外溢,以维持其对剩余价值或利润的占有。对中国来说,那种希望通过招商引资来承接国际产业转移,通过以市场换技术的方式提高自身的资本有机构成,从而提高国内产业、企业的劳动生产率而增强自身的竞争力的想法,即使抛却发达资本主义国家对我国的封锁,也是难以实现的。因此,要摆脱这种不利的局面,必须坚持独立自主自力更生为主,争取外援为辅的产业布局和产业发展战略,充分依靠国家的力量,特别是以国家的力量保护和支持本国的企业或产业,构建国内完备的、先进的产业体系,尤其是培育和建立具有独立知识产权的战略性企业和产业,形成自己的竞争优势。另一方面,在融入全球金融系统过程中,还要防止发达国家资本利用其强势货币的优势,对我国进行资本收割。

[1]保罗·巴兰,保罗·斯威齐.垄断资本——论美国的经济和社会秩序[M].北京:商务印书馆,1977:135.

[2]Krippner,Greta.The Financilization of the American Economy[J].Socio-Economic Review,2005,(3),174-175.

[3]John Bellamy Foster and Robert W.McChesney:The Endless Crisis:How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China[C],New York:Monthly Review Press,2012.50.

[4]Gerald A.Epstein.Introduction:Financialization and theWorld Economy[M].Edward Elgar,2005:3.

[5]陈享光.金融化与现代金融资本的积累[J].长春:当代经济研究,2016(1):5-15.

[6]马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[7]马克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009.

[8]马克思恩格斯文集:第6卷[M].北京:人民出版社,2009:68.

[9]马克思恩格斯全集:第46卷[M].北京:人民出版社,2003:279.

[10]威廉·罗宾逊.全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级和国家[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[11]Pollin,Robert.Contemporary Economic Stagnation in World Historical Perspective[J].New Left Review,1996,(219),115-116.

[12]Arrighi,Giovanni.The Long Twentieth Century[M].London:Verso,1994:221-229.

[13]Lapavitsas,Costas,Profiting Without Producing:How Finance Exploits Us All[M].London:Verso,2013:145.

[14]赵峰.当代资本主义经济是否发生了金融化转型[J].成都:经济学家,2010(06):15-23.

[15]陈享光.跨越中等收入陷阱的积累模式探讨[J].北京:教学与研究,2015(02):44-49.

责任编辑:魏旭

F832.1

A

1005-2674(2016)09-022-08

2016-04-16

舒凯彤(1988-),男,吉林长春人,吉林大学经济学院博士研究生,主要从事金融理论研究;韩雨霏(1988-),女,吉林通化人,中国人民银行通化市支行助理经济师,主要从事金融理论研究。