农村经济、社会福利与区域非均衡性研究*

2016-11-10丁忠民玉国华

丁忠民,玉国华

(西南大学经济管理学院,重庆400715)

农村经济、社会福利与区域非均衡性研究*

丁忠民,玉国华

(西南大学经济管理学院,重庆400715)

我国农村经济增长与社会福利存在明显的区域非均衡性,二者均呈现出自东部向西部递减的规律;大部分省、市经济增长和社会福利的耦合度经历了从勉强协调向基本协调过渡的发展过程,二者的协调程度还有进一步提升的空间;经济增长指数与耦合度表现出了一致的波动性,经济子系统对整个系统具有牵引作用。当前,加快发展农村经济,扩大对农村地区的必要性供给,推进农村地区的城镇化进程是实现我国农村地区经济增长与社会福利协同发展的有效途径。

经济增长;社会福利;耦合分析;非均衡性

引言

随着经济的发展,人们发现过度追求国民经济和社会财富的高增长,并不能够完全反映出社会福利水平的真实情况,相反,在增长代替发展的错误逻辑下,各级政府无不关注影响经济的直接要素而忽略了社会发展中的深层次问题,伴随而来的可能是外部环境日趋紧张和恶化,最终对社会福利产生负面效应。所以,阿玛蒂亚·森(1973、1985)提出了创造人们福利的并不是财富本身,而是由财富所带来的机会和活动的能力理论思想。[1]这种以“能力”中心观取代幸福效用观的贡献在于使人们由原来对物质的关注转向对个人能力作用发挥的关注。Sen的能力方法理论为人类发展工作提供了宝贵的参考价值(Gasper,2002),[2]该理论将福利概念划分为多个可测量的维度,从而能够更直观地揭示福利的特征(Lelli,2002)[3]。Robeyns(2003)将Sen的能力方法运用于研究西方社会中由于性别不平等所导致的福利损失,认为女性要比男性处于相对劣势的地位。[4]Martinetti(2006)构造了多维度的福利评价体系,运用模糊集原理对意大利居民的社会福利水平进行了分析,认为物质资源和非物质资源②对居民来说同等重要。[5]Ruta et al.(2007)基于Sen对生活质量的看法,通过与国际主流观点对比,认为生活质量往往处于自身期望水平和实际能力之间。[6]方福前和吕文慧(2009)认为福利水平与住房、休闲、人际关系、健康和工作满意度存在着显著的相关性。[7]余谦和高萍(2011)构建了以收入分配与公平、医疗保障、教育文化、农业生产为主的中国农村社会福利指数,测算了中国1994—2008年农村地区整体的社会福利状况,认为教育文化和医疗保障对中国农村社会福利水平影响最大,福利与经济之间具有同步性。[8]逯进等(2012)根据广义的福利概念构造了以物质财富、社会保障、生活环境为主的指标体系,运用耦合分析法揭示了我国省域经济增长与社会福利水平的主要特征。[9]杨爱婷和宋德勇(2012)运用集对分析法揭示了改革开放以来我国福利增长与经济增长之间的脱钩关系,认为社会福利和经济增长在长时间内基本上都是脱钩的,我国福利还处于低增长状态。[10]高进云等(2007)在Sen的可行能力框架下讨论了农地城市流转过程中农民的福利变化,认为农地城市流转导致农户总体福利水平略有下降。[11]叶静怡和王琼(2014)基于Sen的可行能力理论及北京市调查数据,对进城务工人员福利水平进行了评价,认为进城务工人员处于福利评价的低水平阶段,除经济资源和健康状况方面的福利状况达到较高水平阶段外,其他功能性活动均处于中、低水平阶段。[12]武剑和林金忠(2015)根据Sen的福利理念和Daly的经济增长绩效思路,对中国及世界55个国家社会福利水平进行了量化分析,认为2012年中国的福利转化已经接近于最优水平,相对于其他国家更容易实现社会经济的和谐发展。[13]

在已有文献中,余谦和高萍(2011)从宏观层面分析了中国农村整体的福利水平,逯进等(2012)分析了中国省域社会福利和经济增长的变迁特征,但是对于中国省域农村福利水平的研究还有待补充。改革开放以来,随着我国经济的高速增长,农村居民的福利水平有了显著的提高。但是,在城乡“二元经济”结构的制约下,我国农村地区的经济增长状况与福利水平较城市相比出现了一定的偏差。例如,由于农村地区资金短缺所造成的基础设施建设落后和农民文化水平较低而只能从事比较低级的体力劳动,这些问题在经济快速发展的同时应得到重视。“十三五”规划纲要明确提出了实施脱贫攻坚工程、坚持共享发展和着力增进人民福祉的总任务,而农村贫困人口脱贫是全面建成小康社会最艰巨的任务,必须充分发挥政治优势和制度优势。鉴于此,本文试图回答以下三个问题:第一,我国农村经济增长与福利水平之间的耦合互动关系是如何体现的?第二,长期以来,我国农村经济增长与社会福利呈现出了怎样的时间变化趋势和时空变迁特点,是否同城市经济与福利一样存在着差异?第三,我国农村经济增长和社会福利之间的协调关系如何,是否存在着协同发展关系?对这些问题的回答,有助于认清我国农村地区经济增长与福利现状,对于提升国家综合经济实力和促进农村经济成果与社会福利的联动增长具有积极意义。

一、农村经济增长与社会福利的耦合关系原理

(一)经济增长与社会福利的交互耦合关系分析

根据Sen的“可行能力方法”,该核心思想认为“福利”即个人能够实现自身预期效用水平的功能和能力,个人的功能越多、能力越强,则实现自身预期的效用水平越“自由”。①在Sen的“可行能力方法”理论中,“功能”指的是一个人所处的状态和能够做的事情;“能力”指的是实现功能所具备的条件和机会。首先,一个地区的经济发展水平为个人能力的发挥创造了基本条件。一个地区经济的发展可以完善当地基础设施建设,同时,吸引外商投资和引进先进生产技术,进而提高地区生产力水平。随着经济发展逐步建立起来的配套设施,可以大大改善居民在消费水平、医疗卫生、基础教育、住房水平等方面的福利状况:(1)通过提高居民的消费能力,满足其基本生活需求,进而改善整体福利水平;(2)医疗卫生条件的改善和社会保障制度的建立可以增加居民的安全感;(3)人们通过接受良好的教育而积累人力资本,提高自身的知识技能和文化素质,以便在未来能够获得较高的工资收入,而收入的一部分将转化为消费,地区经济发展水平能够为个人消费提供多样化的消费选择,从而更好地满足自身效用需求;(4)房屋作为居民最重要的资产之一,是提高居民福利的出发点和落脚点,也为生产的持续性和稳定性提供了必要的保障。经济增长所带来的就是实现个人福利所需要的“功能”,农村地区的经济增长主要表现为一个地区农业经济的发展和农业资本的形成,具体可以概括为三个方面:经济总产量、经济增长速度与固定资产投资。其次,个人福利水平的提高有利于地区经济增长的实现。基础设施建设的完善能够改善居民的生活环境和生活方式,在满足基本物质生活需求之后,人们为了获得更高层次的消费需求必须转变生产方式并提高劳动生产力,生产效率的提升直接促进了经济效率的提升,为个人积累更多的“功能”条件。衡量我国农村地区的福利水平比较复杂,由于我国农村经济建设起步较晚,目前还存在着经济基础薄弱、基础设施建设落后以及贫困人口相对较多等突出问题,这些问题是制约农村居民福利水平提高的主要因素。在农村地区,特别是在一些自然灾害多发的农村地区,由于农民自身农业技术条件有限,无法及时有效地预防和避免自然灾害,农作物产量无法达到预期会对农村居民的福利产生负面影响,而政府救济和补助可以暂时改善农村部分居民的生活境况。因此,在福利指标的选择过程中必须充分考虑到农村地区发展的特殊性,通过构建多维综合性指标处理和解决问题。最后,经济增长和社会福利之间的转换存在着先后发展的顺序过程。一方面,经济增长与社会福利之间并不能够实现快速地相互转化,根据Sen的功能理论思想,福利水平的提高取决于个人能力是否能够自由地发挥,虽然经济增长增强了社会公共服务的供给能力,但是这种社会公共服务的供给并非建立在均等化的基础之上或者说是存在极大差异的。当居民福利水平普遍提高时,由于存在地区资源禀赋的差异,出于对自身发展的需要,个人更偏向于到经济发达地区寻找发展机会。在短时间内,这种福利水平的提高对原地区的经济增长起不到促进作用,从长期来看,还会造成发达地区经济越来越发达,落后地区经济越来越落后的恶性循环。另一方面,经济增长与社会福利之间的转化存在着非对称关系。这种非对称关系体现为在不同时期,经济增长与社会福利之间的转化并不是相等的,即二者分别给对方带来的正面效应存在着非对称关系。

综上所述,农村经济增长与社会福利之间存在着双向互动关系:农村经济增长为社会福利水平的提高提供了物质保障和个人作用发挥的平台,而农村社会福利水平的提高有助于经济快速增长的实现。为了使数据指标具有可操作性和科学性,本文结合农村生产、生活特点构建了衡量我国农村地区经济增长和社会福利水平的综合评价指标体系,具体如表1所示。

表1 农村社会福利水平及经济增长综合评价指标体系

①城乡收入分配公平度=(农村居民人均纯收入/城镇居民人均可支配收入)×100

(二)农村经济增长与社会福利水平指数的测度方法

在社会经济活动中,对经济行为和活动进行综合性评价显得越来越重要,利用熵值赋权法可以客观地计算出各指标的权重(郭显光,1998),[14]从而为我国农村地区经济增长和社会福利的多指标综合评价创造可能。此外,采用熵值赋权法能够解决层次分析法(AHP)和模糊综合评价法需要指标研究者根据指标重要程度而进行主观赋予权重所带有的主观性。该方法的计算步骤为:

第一,采用极差法对原始数据进行标准化处理,正、负向指标处理公式分别为:

Xip=(Zip-minZip)/(maxZip-minZip),Xip=(maxZip-Zip)/(maxZip-minZip)。通过处理的指标值为0~1,由于熵值赋权法需要采取对数运算,所以对标准化处理的每一个数据都加上数值“1”来表示。

第二,计算第m个观测样本第i期第p项指标比重(p=1,2,3,…,n):

第三,计算第m个观测样本第i期第p项指标信息熵:

信息熵越大,表明该指标评价值的差异性越小,则该指标在综合评价中所起的作用就越小,由此原理定义第p项指标的权重:

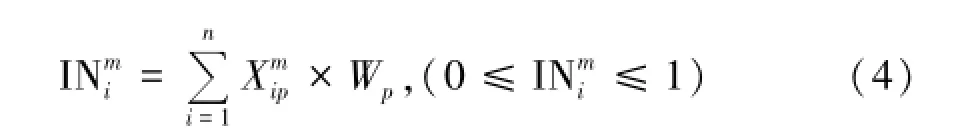

第四,根据权重Wp计算第m个观测样本第i期的指数值:

(三)耦合模型概述

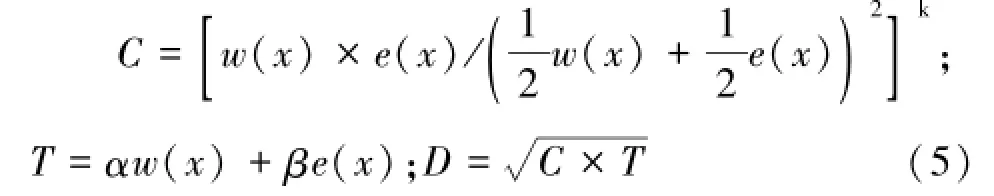

“耦合度”是物理学上的概念,是指两个系统之间通过自身或外界的相互作用形成的彼此响应和影响,根据前文的论述,可以认为在“经济增长—福利水平”系统中,二者存在着相互渗透、相互影响的交互耦合关系,而运用非参数检验的耦合分析方法能够直观地揭示二者的协调发展程度和耦合发展趋势。关于计算耦合度的模型较多,经适用程度对比,本文选用了以下模型(廖重斌,1999)[15]:

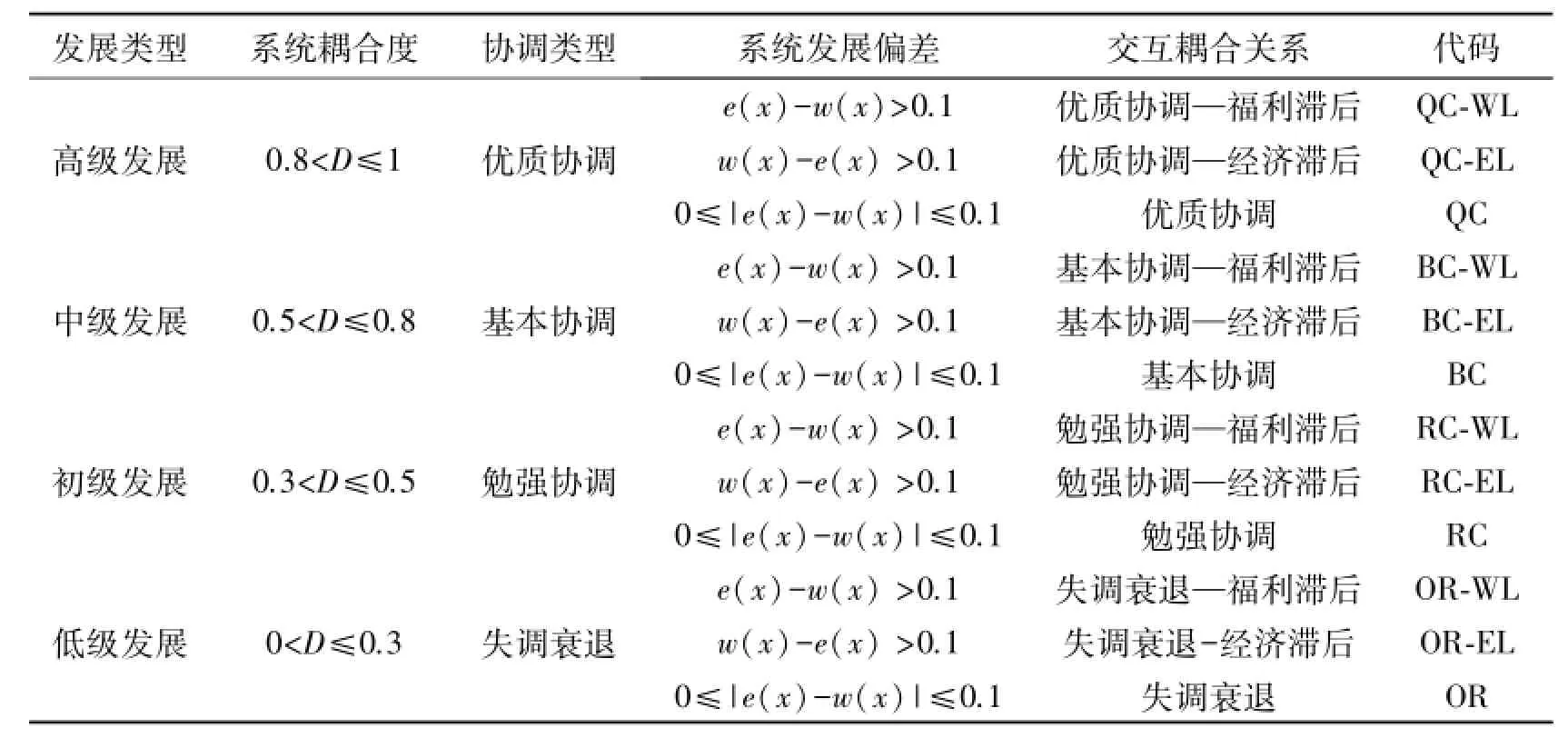

假设存在两个相互协调的子系统,各自发展水平由指标综合得分w(x)和e(x)识别,式(5)中,C为协调度,k为调节系数,k≥2;T为两个评价系统的综合评价指标,体现了经济增长和社会福利的发展关系,α、β表示发展系数,本文认为经济发展与社会福利同等重要,取α=β=0.50;D为子系统之间的耦合度,耦合度的大小标志着子系统之间相互协调程度的强弱,具体判断标准如表2所示:

表2 耦合度的判别标准及耦合类型

二、数据来源说明与实证结果分析

(一)数据来源与说明

本文根据表1的指标体系搜集了我国1993— 2012年30个省、市、区农村地区的面板数据,数据主要来源于《中国农村统计年鉴》(1993—2013)、《西藏统计年鉴》(1993—2013)、国家统计局网站,并将重庆市纳入四川省计算。在数据处理方面,由于西藏自治区部分年份的农户固定资产投资数据缺失,缺失年份指标根据前后年份均值近似计算得出,各指标的描述性统计见表1,其中,原始数据指标7 992个,辅助指标42 660个。

(二)测算结果分析

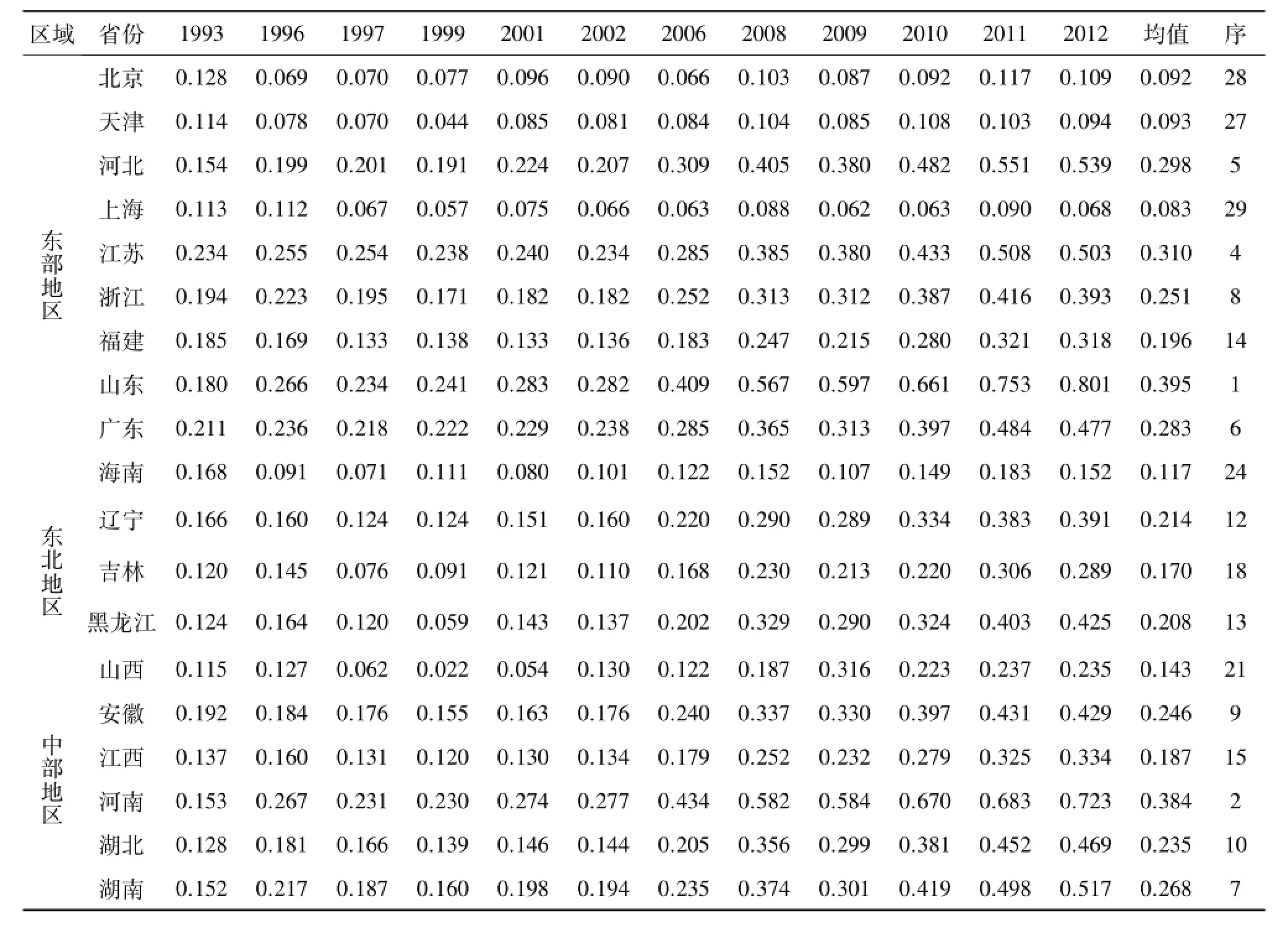

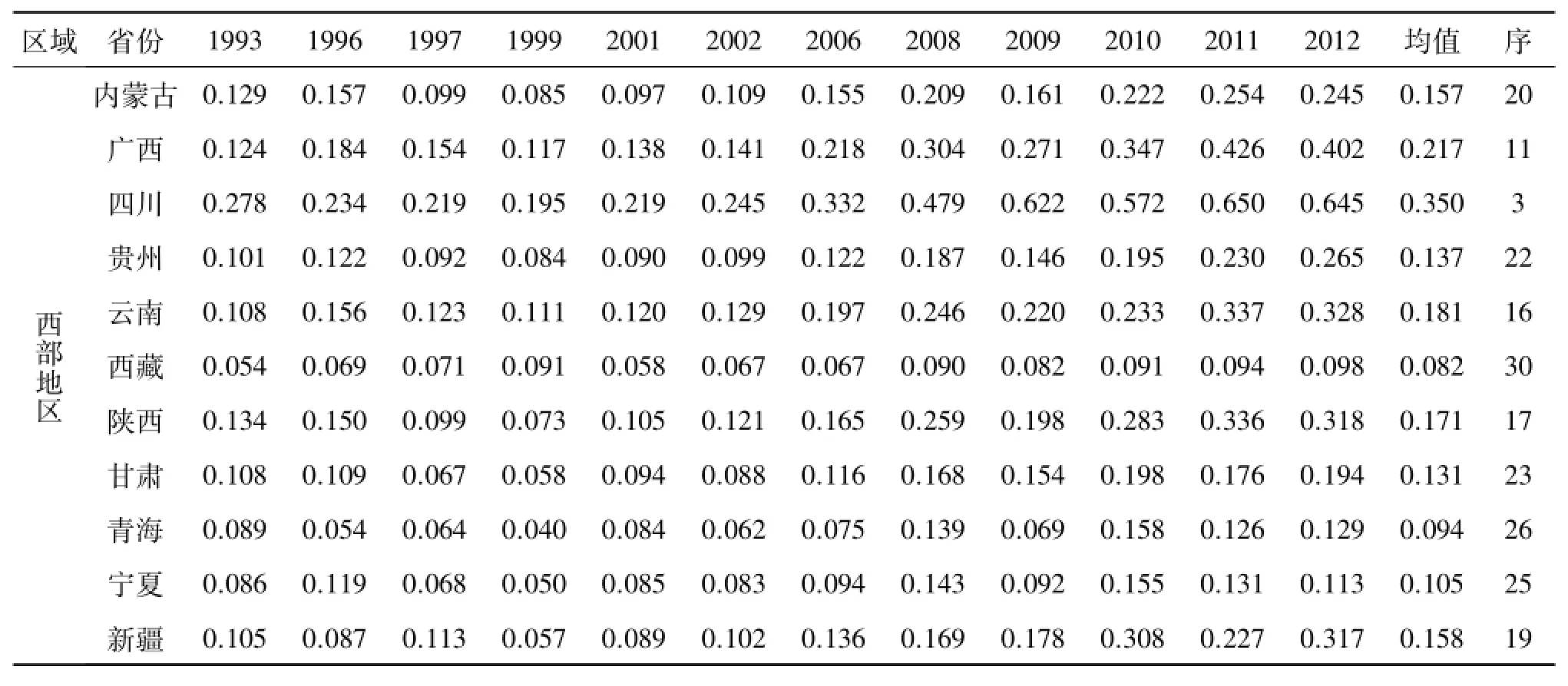

根据(1)—(4)式的计算结果如表3、表4所示。通过表3可以得知:第一,各省、市农村经济发展存在着明显的区域性特征,中部、东北地区农村经济发展迅速,西部地区农村经济发展水平比较落后。首先,从经济指数均值排名前十的省、市来看,东部地区有山东、江苏、河北、广东、浙江;中部地区有河南、湖南、安徽、湖北;西部地区仅有四川。其次,从区域的经济指数均值来看,1993年我国东部、东北部、中部和西部地区经济指数均值分别为0.168、0.137、0.146和0.119;2012年该指标分别为0.345、0.368、0.451和0.278,增长幅度分别为105.36%、152.05%、208.90%和133.61%,1993年年初期,东部、东北部地区经济发展水平最具优势,后期中部、东北部地区的变化幅度较大,表现出了较强的经济增长趋势,而西部地区的经济水平仍比较落后。第二,城市化水平较高的直辖市的农村经济增长水平较慢。北京、天津、上海的农村经济指数排名较为靠后,甚至落后于大多数西部欠发达省区,主要原因在于这些地区的城市化水平较高,经济发展以第二、三产业为主,农村的人口相对较少且从事农业生产的意愿较低。此外,地域空间狭小也是制约着农业规模化经营的重要因素。

表3 我国各地区(省、市、区)农村经济增长指数①

续表

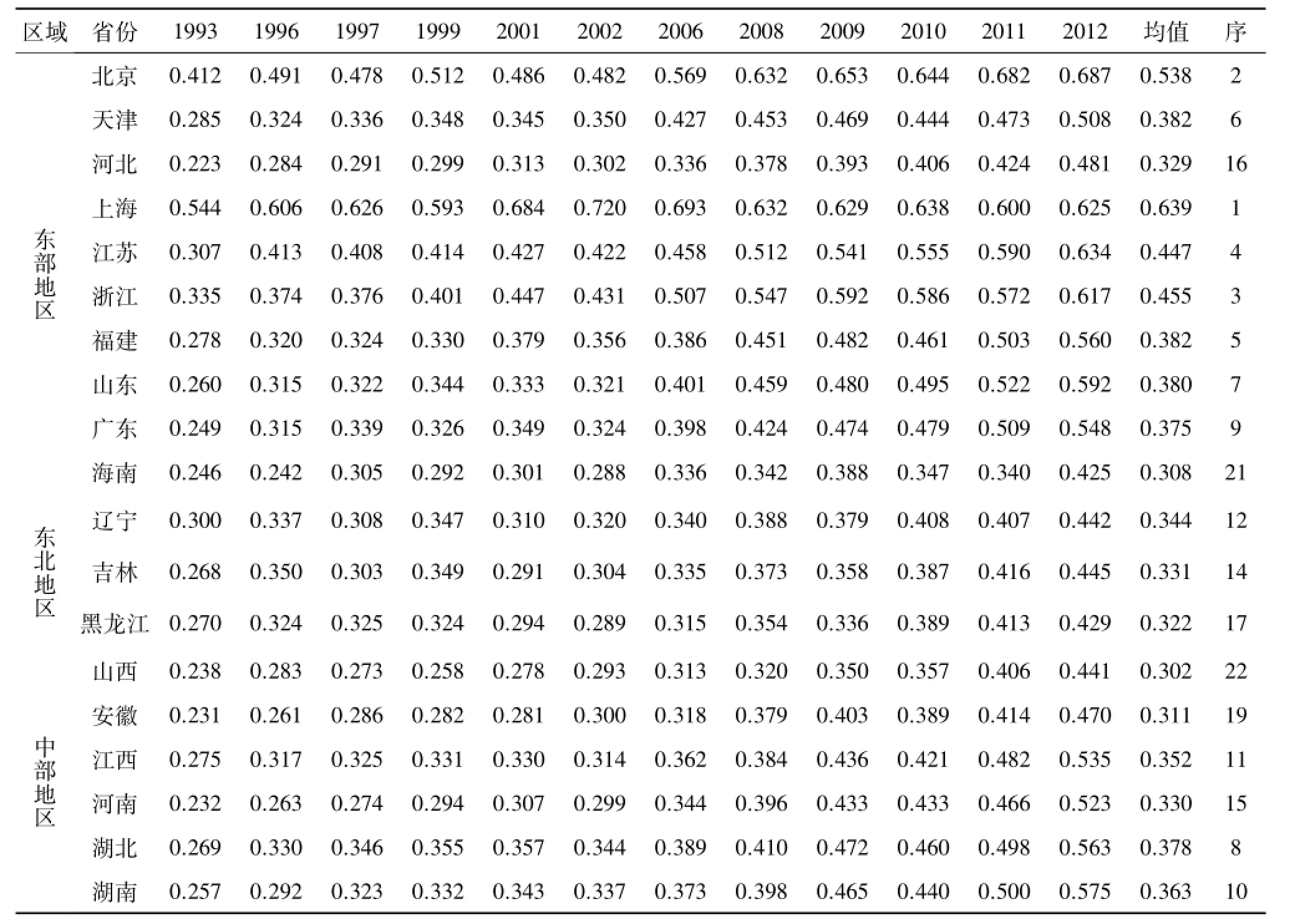

通过表4可以得知:东部沿海的省、市,上海、北京、浙江、江苏、福建、天津、山东、广东的社会福利水平相对较高,当地农村居民所享受的各类公共基础设施及社会保障较完善;东北地区的福利水平落差相对较小,辽宁、吉林、黑龙江的社会福利水平差别不大;中部地区湖南、湖北的社会福利水平较高;西部地区整体的社会福利水平比较靠后,除四川外,其余省、市的福利水平都比较低。

表4 我国各地区(省、市、区)农村社会福利指数

续表

改革开放以来,东部沿海地区的经济进入了快速发展阶段,优势资源逐渐向东部转移,致使西部地区的经济长时间陷入低迷状态,农村居民可享受的公共服务质量下降,导致西部地区农村基础设施、医疗条件、文化教育等较为落后的局面,这在一定程度上阻碍了农村居民福利水平的提高。通过横向对比可知,我国农村地区福利水平存在明显的区域性差异。1993年我国东部、东北部、中部和西部地区福利指数均值分别为0.314、0.279、0.251和0.190;2012年该指标分别为0.568、0.439、0.518和0.428,增长幅度分别为80.89%、57.35%、106.37%和125.26%,从整体上看,中部、西部地区的福利水平有了明显的提高,西部地区的福利水平增长幅度最高。近年来,我国实施的“西部大开发”战略在一定程度上缩小了西部地区同其他地区之间在基础设施建设和社会公共服务方面的差距,改善了当地居民的生活条件和落后的生产方式,福利水平得到了显著的提升。此外,福利水平较高的地区其农村经济发展程度不一定是最高的,而一些农村经济指数较低的省、市福利水平不一定是最差的,即农村福利水平与经济增长二者之间的区域特征较为复杂:例如,福建的农村经济增长指数不高,但是其福利水平居于前列;相反,一些农村经济较发展较好的省份,福利水平却相对较低,如河南、河北,出现了农村经济增长与福利水平不同步的现象。为了进一步揭示我国农村地区经济增长和福利之间的差异及特征,下文将采用耦合模型进一步分析二者之间的协调关系。

三、农村经济增长与社会福利耦合关系解析

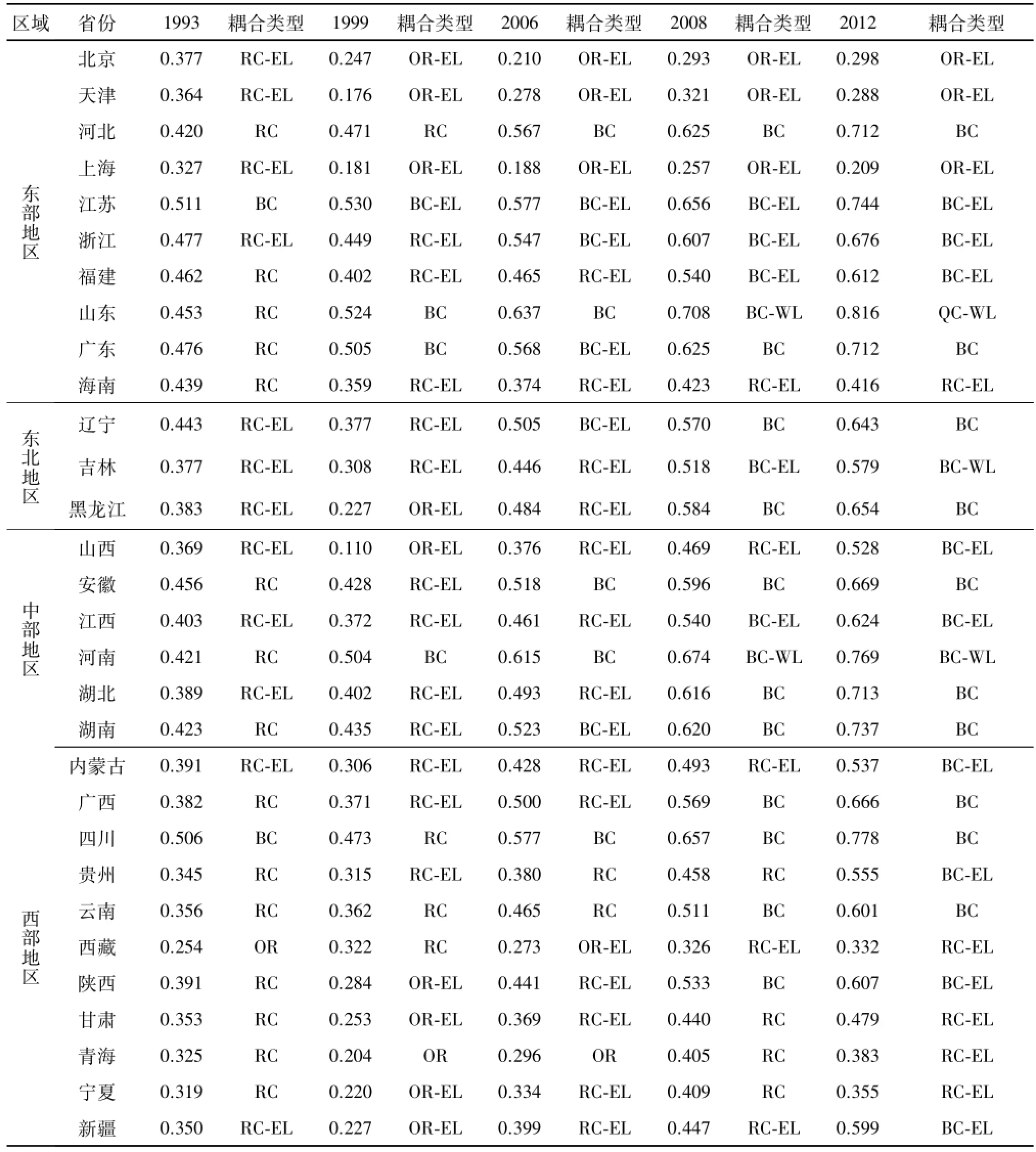

基于耦合的概念原理并根据(5)式(k=2)计算出了我国农村经济增长与社会福利水平之间的耦合度,结合表2对交互耦合关系进行说明,限于篇幅,本文仅列出了部分时间节点的计算结果(见表5),从总体上看,我国大部分省、市经济增长和社会福利的耦合度经历了从勉强协调向基本协调过渡的发展过程,在两个子系统相互促进、彼此影响下,系统已由无序向有序转变。具体来看,1993年,我国省域耦合值跨度在0.3~0.6,勉强协调和基本协调占据耦合类型的大多数,两种协调类型的占比分别为90%、6.67%,说明我国经济增长和社会福利之间的耦合协调程度还处于较低水平;2012年,耦合类型增加到了四种,即失调衰退、勉强协调、基本协调、优质协调,且基本协调占到了70%的比例,其中,山东、四川、河南、江苏、湖南、湖北、广东、河北的耦合度达到了0.70以上,显示出了两系统之间互动性较强,发展协调状况较好的耦合关系。但是一些西部省区,如甘肃、青海、宁夏、西藏还处于勉强协调阶段,当地的经济增长和社会福利并没有实现相互促进、相互发展的共同趋势,主要原因是农村经济发展水平较低、经济较福利发展相对滞后所导致的,表明上述省份下一步应该更加注重农村经济增长和城镇化水平的提高。

表5 我国各地区(省、市、区)农村经济增长与社会福利耦合度和类型

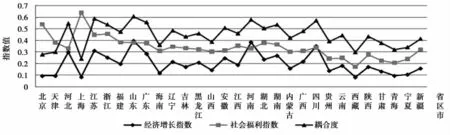

根据图1可以看出我国农村经济增长与社会福利的发展存在明显的差异。从省域视角来看,除了河北、山东、河南、四川的经济增长和福利表现出了较强的一致性之外,其余省份的经济增长指数均低于社会福利指数,而且福利指数的波动比经济增长指数的波动更具稳定性;结合我国1993—2012年各省、市农村经济增长、福利和耦合度三者的均值来看,经济增长指数与耦合度的波动表现出了较强的一致性,说明耦合度的波动主要来源于经济子系统的不稳定性,所以,经济子系统在“经济增长—福利水平”系统中占据着主导地位,对整个系统产生了牵引作用。从区域视角来看,东部、中部地区的耦合度都比较高,这两个地区在推进社会福利建设方面付出了很大的努力,使得福利子系统在发展过程中普遍优于经济子系统;东北、西部地区的耦合度体现了较为平稳的趋势,且经济子系统和福利子系统之间的差距比较小,二者体现出了较强的协同发展关系。

图1 我国农村经济增长、社会福利指数与耦合度均值

四、结论与政策建议

本文通过Sen的“可行能力方法”理论构建了衡量农村福利水平的指标体系,基于我国1993—2012年农村省际面板数据分析了我国农村经济增长与社会福利水平的变动特征和协调发展状况,结果表明:

第一,从经济增长与社会福利指数来看,二者存在明显的区域性差异且呈现出自东向西递减的规律,这与逯进等(2012)的研究结论基本一致,经济增长与社会福利之间体现出了较强的互动关系。东部、中部地区的农村经济发展和福利水平普遍较高,东北地区次之,西部较为落后。近年来,中部、西部地区的经济体现出了强劲的增长势头,其福利水平也有了明显的提高且西部地区的福利水平增长幅度最为明显。此外,城市经济与农村福利水平之间出现了一定的互动关系,城市化水平较高的地区对农村福利水平带动作用十分明显。所以,政府部门应当追求经济质量的高增长,切实建立以人为本的社会福利发展方式,不断缩小城乡资源供给的差距,注重地区之间的协同发展和提升地区城市化水平。第二,从经济增长和福利水平的耦合关系来看,东、中部地区经济增长与福利的协调发展程度位于全国前列,大部分省、市经济增长和福利的耦合度经历了从勉强协调向基本协调过渡的发展过程。第三,经济增长指数与耦合度具有一致的波动性,经济子系统在“经济增长—福利水平”系统中占据着主导地位,对整个系统具有牵引作用。当前,加快发展农村经济并提高农村地区的城市化水平是促进我国农村地区经济增长与福利协同发展的有效途径。

针对研究结论,本文提出如下建议:第一,充分发挥经济增长和福利水平之间的双向促进机制,扩大福利在能力和功能空间上的持续供给。随着我国人口红利和制度红利的优势逐步减弱,有效劳动力供给不足会阻碍我国经济增长,在农民工市民化进程中,如果能够提供其良好的教育培训机会、公平的薪资待遇和完善的社会保障等基本福利需求,就能够充分挖掘其劳动潜能并为经济增长积累人力资本,实现经济增长成果向社会福利的有效转化。第二,统筹区域之间、区域内部共同发展,在东部、中部地区的带动下,实现与东北、西部地区经济和福利成果的共享。要解决区域之间福利水平的差异问题,必须缩小区域之间的经济发展差距,而缩小经济发展差距的着力点在于增加欠发达农村地区资源总量的供给以及改变农村落后的生产经营模式。一是确立供给优先的发展方式,扩大对农村落后地区的必要性供给,防止落后现象“代际”传递;二是培育农村新型农业经营主体和职业农民,加快农地流转并实现规模化、产业化经营,促进农民收入持续增长和稳定就业。第三,建立社会福利公平配置和社会资源相互协调的公平关系,实现我国农村居民在“功能”条件上的“自由”。长期以来,我国农村与城市之间在基础教育、医疗、养老等社会保障制度方面存在着相当大的差距,社会保障制度供给是各个福利保障提供者开发和利用资源去满足福利对象的过程(张军,2015)[16]。因此,必须着眼于建立并完善我国社会保障制度体系,以公平的分配方式优化城乡福利制度,最终实现地区与城乡之间的和谐发展。

[1]阿玛蒂亚·森.以自由看待发展[M].任颐,于真,译,北京:中国人民大学出版社,2002.

[2]Des Gasper.Is Sen's Capability Approach an Adequate Basis for Considering Human Development?[J].Review of Political Economy,2002,14(4):435-461.

[3]Lelli S.Factor Analysis Vs.Fuzzy Sets Theory:Assessing the Influence of Different Techniques on Sen's Functioning Approach[J].General Information,2002.

[4]Ingrid Robeyns.Sen's capability approach and gender inequality:selecting relevant capabilities[J].Feminist Economics,2003,9(9):61-92.

[5]Martinetti E C.A Multidimensional Assessment of Well-Being Based on Sen's Functioning Approach[J].Rivista Internazionale Di Scienze Sociali,2006,108(2):207-239.

[6]Ruta D,Camfield L,Donaldson C.Sen and the Art of Quality of Life Maintenance:Towards a General Theory of Quality of Life and Its Causation[J].Journal of Socio-Economics,2007,36(3):397-423.

[7]方福前,吕文慧.中国城镇居民福利水平影响因素分析——基于阿马蒂亚·森的能力方法和结构方程模型[J].管理世界,2009(4):17-26.

[8]余谦,高萍.中国农村社会福利指数的构造及实测分析[J].中国农村经济,2011(7):63-71,84.

[9]逯进,陈阳,郭志仪.社会福利、经济增长与区域发展差异——基于中国省域数据的耦合实证分析[J].中国人口科学,2012,03:31-43+111.1994(6):56-60.

[10]杨爱婷,宋德勇.中国社会福利水平的测度及对低福利增长的分析——基于功能与能力的视角[J].数量经济技术经济研究,2012(11):3-17,148.

[11]高进云,乔荣锋,张安录.农地城市流转前后农户福利变化的模糊评价——基于森的可行能力理论[J].管理世界,2007(6):45-55.

[12]叶静怡,王琼.进城务工人员福利水平的一个评价——基于Sen的可行能力理论[J].经济学(季刊),2014(4):1323-1344.

[13]武剑,林金忠.经济增长的福利转化效应:中国与世界比较[J].数量经济技术经济研究,2015(8):3-24.

[14]郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998(12):99-103.

[15]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(2):76-82.

[16]张军.福利文化与制度供给:比较社会保障制度模式研究的新范式[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2015(3):63-71.

(责任编校:朱德东)

Research on Rural Economy,Social Welfare and Regional Non-Equilibrium

DING Zhong-min,YU Guo-hua

(School of Economics and Management,Southwest University,Chongqing 400715,China)

The result shows that China's rural economic growth and welfare level have obvious regional differences,both of them are presented the law of diminishing from east to west;that,in most of the provinces and the municipalities,the coupling of economic growth and welfare has experienced from barely coordinated transition to the basic coordination,but there is a further room for the two to be improved,that the economic growth index and the coupling degree show a consistent volatility,and that the economic subsystem has a traction effect on the whole system.Currently,accelerating the development of the rural economy,extending essential supplies and speeding up the process of urbanization in rural areas are the effective ways to realize the coordinated development of economic growth and welfare in the rural areas of China.

economic growth;social welfare;coupling analysis;non-equilibrium

F323.89

A

1672-0598(2016)05-0020-10

10.3969/j.issn.1672-0598.2016.05.004

2016-04-18

重庆市研究生科研创新项目(CYS16052)

丁忠民(1960—),男,江苏人;西南大学经济管理学院教授,硕士生导师,主要从事农民经济学研究。玉国华(1992—),男,广西人;西南大学经济管理学院硕士研究生,主要从事农村经济学研究。②非物质资源主要指教育程度、知识水平、身体健康和社会关系。