不同类型运动干预对大学生认知能力影响的ERP研究

2016-11-09赵敬国孙倩云何继霞李焕玲韩珊珊郭芳花小艳梁清

赵敬国,孙倩云,何继霞,李焕玲,韩珊珊,郭芳,花小艳,梁清

(山东师范大学体育学院运动人体科学实验室,济南250014)

1 引 言

在运动与认知的研究领域中,研究的焦点已集中在运动与认知关系的特定方面,无论在急性运动还是在慢性运动的研究中,均表现出了向特定性发展的趋势。研究中不仅关注了运动对认知表现的选择性作用,同时也关注了运动任务本身对认知功能的影响。先前的研究中主要关注了运动任务本身的定量特征,如运动的强度、持续时间、运动频率、运动干预的长度等,且试图探讨运动与认知表现之间的剂量关系。现今的研究已逐渐开始由只关注运动任务本身的定量特征,开始转向既关注运动的定量特征,同时又关注其定性特征对认知功能的影响作用[1-2]。运动的定性特征就是指运动的类型,也就是运动认知任务的复杂性和运动动作协调复杂性的不同。运动类型可根据不同的标准分为不同的类型,如不同项群等。美国运动医学学会将健身运动锻炼的方式分为了有氧运动、抗阻练习、柔韧性练习和神经运动练习四类。新近的研究中强调指出,需要进一步探索运动对认知的作用是否会因运动任务的协调性和认知任务的复杂性不同而不同[2]?认知功能是脑的重要功能之一,主要是指脑对信息的加工功能。事件相关电位(ERP)是对刺激发生反应时脑电生理活动的变化,因其具有高的时间分别率以及无创、可重复且测试成本低廉的特点,近年来广泛应用于运动神经科学领域尤其是运动与脑认知功能的研究中。P300是事件相关电位中研究最为广泛的成分之一,它是指出现在刺激后300~800 ms的一个正向波。研究表明P300是与注意、辨认、决策以及记忆等认知功能有关的事件相关电位的内源性成分,被认为是“窥视”心理活动的“窗口”之一,P300波幅反映了注意资源分配的数量,P300潜伏期反映了脑对刺激的检测、模式识别、评估和记忆等认知过程的时间变量[3-5]。以往的研究认为,慢性运动对认知功能的影响机制可能是通过心血管适能、大脑结构和血液循环、神经营养刺激、神经网络中较高级的功能性连接与前额皮质中较大的灰质量等中介来改变大脑的“硬件”部分予以介导。近来也认为,与运动相关的认知益处也可能是由于运动动作任务在协调性和认知任务的复杂性引起的神经刺激带来的,这种复杂性可能影响了大脑“软件”的运行效率[6]。不同的运动类型由于运动动作的协调性要求以及运动认知任务的复杂性不同,长期运动干预后,在对认知功能带来共性的作用以外,可能还表现出一定的运动影响的特殊性或对认知功能影响的选择性。基于这一假设,本研究对实验室多年来采用随机对照纵向跟踪的方法考察的运动干预对大学生事件相关电位P300成分的影响规律进行了进一步的分析研究,以探讨不同类型运动干预对大学生认知能力的影响规律。

2 对象与方法

2.1 实验对象

采用随机招募的方法,通过PARQ&you问卷和健康筛查,选取山东师范大学在校健康大学生共146人为受试对象。女生91人,平均身高为162.79±2.20 cm,平均体重为56.55±3.45 Kg,平均年龄为20.10±0.40岁;男生55人,平均身高为179±1.64 cm,平均体重为71.29±3.48 Kg,平均年龄为20.32±1.21岁。其中对照组女生12人、太极拳组女生11人、北欧健步走组女生12人、核心稳定性训练组女生12人、传统稳定性训练组女生11人、跑步组男生12人、绕障碍组男生9人、带球绕障碍组男生10人、花毽组女生12人、第二套中学生广播体操组女生10人、第八套广播体操组女生11人、核心力量训练组男生13人、传统力量训练组男生11人。实验方案得到伦理委员会许可,所有受试者均书面知情同意。

2.2 实验方法

2.2.1 运动干预方案 对照组学生遵循正常的学习生活规律。太极拳组学生从事为期7周的二十四式太极拳锻炼,每周三次,每次40 min,运动时尽量降低重心且保持水平运动;北欧健步走组学生持手杖从事为期7周的北欧健步走锻炼,每周三次,每次40 min,运动时平均心率为(133.75±7.72次/分)。核心稳定性训练组学生从事为期7周的瑞士球上高跪姿抬臂训练,每周三次,每次30 min;传统稳定性训练组学生从事地面上的单脚平衡站立训练,每周三次,每次30 min,为期7周。跑步组学生进行跑步运动、绕障碍组学生进行绕障碍运动、带球绕障碍组学生进行带球绕障碍运动,每周三次,每次30 min,为期6周。花毽组学生进行为期6周的踢花毽运动,每周三次,每次30 min。第二套中学生广播体操组学生进行为期6周的中学生广播体操(青春的活力)锻炼,每周三次,每次40 min。第八套广播体操组学生从事为期8周的第八套广播体操锻炼,每周5次,每次两遍(运动约8 min)。核心力量训练组学生进行为期7周的瑞士球上的俯卧撑和仰卧起坐锻炼,每周3次,每次30 min;每个动作做三组,每组动作持续60 s,共六组,组间间隔5 min。传统力量训练组学生进行为期7周的地面上的俯卧撑和仰卧起坐锻炼,每周3次,每次30 min;每个动作做三组,每组动作持续60 s,共六组,组间间隔5 min。

干预保真:为保证运动干预的准确实施,每次运动均有相应的教练进行指导督促完成,每次课点名,做训练记录,缺勤者补练。每次课前后均进行相应的准备活动和整理活动。

2.2.2 事件相关电位的记录与分析 分别于运动干预前后安静状态下记录分析受试者的事件相关电位,事件相关电位记录采用上海海神医疗电子仪器厂生产的NDI-092/NDI-200型诱发电位仪,记录电极和接地电极均采用Ag/AgC1电极,参考电极采用一次性心电电极。电极安放参照国际脑电学会10/20系统,记录电极置于Cz点,参考电极位于右侧耳垂,接地电极位于前额Fpz点,电极电阻均小于5 KΩ。事件相关电位 P300测试采用听觉/视觉oddball刺激模式,靶刺激出现频率占30%,非靶刺激出现频率占70%。在正式测试之前让受试者进行一次练习,使其能够准确地分辨出靶刺激与非靶刺激,当靶刺激出现时,要求受试者用其优势手尽可能快地按下按键开关;而当出现非靶刺激时,则不需要做任何反应。

P300波形识别及指标测量:根据潜伏期范围及波形对P300进行识别和指标测量,潜伏期测量是指从刺激开始到P300波峰最高点之间的时间(ms),波幅测量是由基线到波峰点的垂直幅度(μV)。反应时测量是指从刺激开始到按键反应完成的总时间(ms)。

整个测试过程均在山东师范大学体育学院运动人体科学实验室完成,测试者均经过培训。

2.2.3 统计学处理 将所得数据核实无误后,建立相应的SPSS数据库,采用SPSS 15.0 for windows统计软件对数据进行相应的统计学处理,分别进行了描述性统计和推断性统计。组内锻炼干预前后的差异显著性检验采用配对t检验。差异显著性标准选用P<0.05,极显著性差异标准采用P<0.01。所有结果均用平均数±标准差(mean±SD)表示。

3 结果

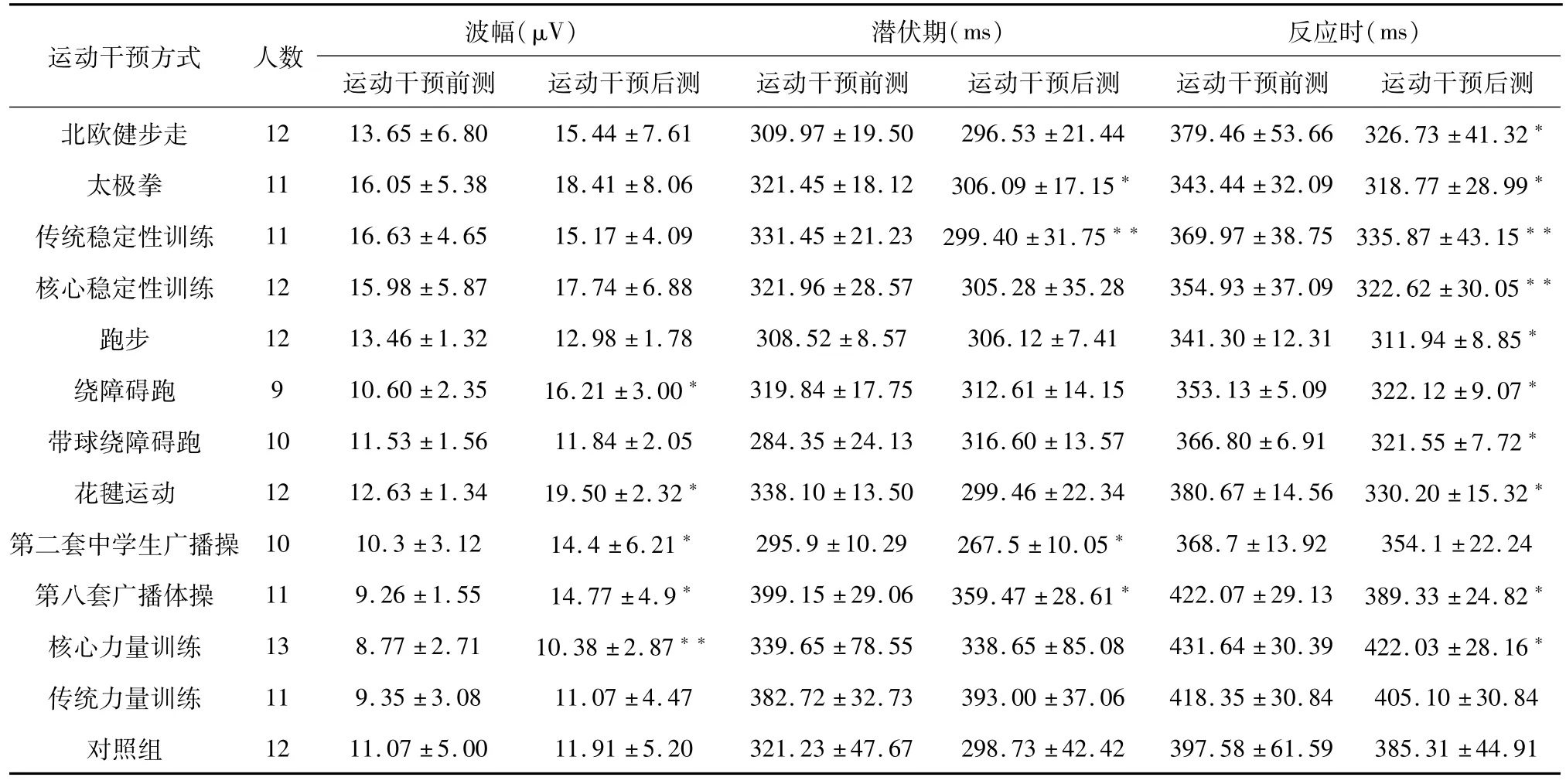

不同类型运动干预前后大学生事件相关电位P300指标的比较,见表1。

表1中可见,只有6周的绕障碍跑、花毽运动、第二套中学生广播体操;七周的核心力量训练以及8周的第八套广播体操锻炼干预后Cz点P300波幅较干预前有显著性增加(P<0.05)。Cz点P300潜伏期只在7周的太极拳运动、传统稳定性训练;6周的第二套中学生广播体操以及8周的第八套广播体操锻炼干预后较干预前显著性缩短(P<0.05)。而Cz点P300反应时,则除6周第二套中学生广播体操以及7周传统力量训练组外,其余各运动干预组均表现为干预后反应时显著性缩短(P<0.05)。对照组前后测量各指标均无显著性改变(P>0.05)。

表1 不同类型运动干预前后大学生事件相关电位Cz点P300指标的比较(mean±SD)Table 1 Comparison of event-related potential P300 indexes at Cz site after and before different types of exercise intervention in college students(mean±SD)

4 讨论

在运动与认知功能领域的研究中,影响运动与认知关系的因素主要包括运动任务本身、受试者的特征、认知能力的类型及评价指标。受试者的特征主要是指受试者的年龄、性别、体适能水平(尤其是有氧适能水平)、运动认知专门知识水平和运动协调技能的个体差异。认知能力的类型及评价指标主要是指认知任务中含有的执行功能(自我调节、自我抑制)成分和非执行功能成分;评价的指标分为行为学指标、电生理学指标以及神经影像学指标。如选择性注意通常被认为是脑的高级执行功能,其注意控制是脑的前额叶皮层介导的,中等强度的有氧运动可增进前额叶区域的功能,进而增进了需要选择性注意的认知表现[7]。研究显示运动对注意功能的影响并非影响注意的全部(广度、稳定性、分配、转移),而仅选择性地影响了其中的某个方面[7]。评价认知功能的指标众多,事件相关电位作为反应脑内信息加工的电生理学指标,因其具有高的时间分别率以及无创、可重复且测试成本低廉等特点,近年来在运动与脑认知功能的研究中得以广泛应用。在“oddball”模型刺激下产生的内源性成分P300,成为事件相关电位中最为经典且研究最为广泛的成分之一,其波幅反映了注意资源分配的数量,而其潜伏期则反映了脑对刺激信息进行检测、模式识别、评估和记忆等认知过程的时间变量。反应时则反映了对信息进行检测、模式识别、评估、决策形成以及动作完成的整个时间,反应时常作为认知功能评价的行为学指标[8],三个指标分别反映了认知过程中脑对信息加工的不同侧面。

运动任务本身的定量和定性特征,尤其是定性特征对认知功能的影响如何,已成为近年来运动与认知研究领域的焦点之一。早期的研究主要关注了运动任务的定量特征,如运动的强度、持续时间、运动频率、运动干预的长度等。现今的研究则呼吁需要进一步探索运动对认知功能的影响作用是否会因运动任务的定性特征的不同而不同[9]。运动任务的定性特征就是指运动的类型,也就是指运动任务的协调性、运动认知任务的复杂性以及运动技能的新颖性。不同的运动类型由于运动动作的协调性要求以及运动认知任务的复杂性不同,长期运动干预后,在对认知功能带来共性的作用以外,可能还表现出一定的运动影响的特殊性或对认知功能影响的选择性。为了探讨不同类型运动干预对认知功能选择性影响的差异,本研究总结了实验室多年来多届研究生采用随机对照纵向跟踪的方法观察的运动干预对大学生事件相关电位P300成分的影响规律。受试者均为我校在校大学生,认知能力评价采用在“oddball”模型刺激下产生的事件相关电位的P300成分,评价指标为Cz点P300的波幅、潜伏期和反应时。运动干预的运动类型包括有氧运动(跑步、绕障碍跑、带球绕障碍跑、北欧健步走)、抗阻练习(传统力量训练、核心力量训练)、神经运动练习(太极拳、第二套中学生广播操、第八套广播操、踢花毽、传统稳定训练和核心稳定性训练),干预时间分别为6~8周。

比较结果显示,除第二套中学生广播体操(青春的活力)和传统力量训练组外,其余各组均表现为干预后Cz点P300反应时呈现显著性缩短(P<0.05)。说明不同形式的运动干预对人体认知功能的行为学指标的影响较为普遍和广泛,提示行为学指标体现了运动对认知功能影响的共性特点,究其原因,可能是运动干预通过提高心血管适能、提高神经营养刺激、改善脑循环、改进脑结构、提高神经网络中的功能性连接水平,增进神经肌肉功能,进而促进了行为能力的提高。

核心力量训练、绕障碍跑、花毽运动、第二套中学生广播体操和第八套广播体操锻炼干预后Cz点P300波幅较干预前有了显著性增加(P<0.05)。P300波幅反映了受试者对认知任务所分配的注意资源的数量。广播操、花毽运动以及核心力量训练的运动动作的协调性要求较高,绕障碍运动过程中既需要运动同时又需要注意障碍物,运动认知任务相对复杂,同时需要一定的身体灵活性和协调性要求,通过上述运动的干预后,除了运动对认知功能影响的共性作用之外,还表现出了对认知资源分配能力的特殊的选择性影响。

P300潜伏期反映了脑对刺激的检测、模式识别、评估和记忆等认知过程的时间变量。本文结果显示Cz点P300潜伏期只在太极拳运动、传统的稳定性训练、第二套中学生广播体操、第八套广播体操锻炼干预后较干预前显著性缩短(P<0.05)。以上四种运动的共同特点是运动时要求注意力集中,完成动作连贯性强,长时间的运动锻炼后可显著提升脑对信息的认知加工处理速度。

就现有的运动类型和评价指标而言,广播操锻炼干预带来的电生理学指标(P300波幅和潜伏期)改变最为全面;尤其是第八套广播体操,既能改善行为学指标(反应时),同时又能改善电生理学指标。广播操的这些认知益处可能是该类型运动中既包含了身体活动要求,如运动时注意力集中,完成动作连贯性强,动作转换迅速,动作遵循节拍,动作的认知任务相对复杂,动作的协调性要求较高等;同时又包含了生活技能(自我技能和人际技能)要求,如运动时的整齐划一,运动时群体间的协调与配合等。

总之,本文结果显示,不同类型的运动干预对认知表现的行为学指标(反应时)表现出较为普遍的提升,而对P300的波幅和潜伏期则表现出了不同的选择性影响,说明不同类型的运动干预对认知功能的影响会因运动任务的定性特征的不同而不同,既表现出影响效果的普遍性,又表现出影响效果的选择性和特殊性。由于本研究中不同类型运动干预的时间长度不同,不同类型运动干预间的定量成分难以均等,因此造成这些差异的原因和机制还有待今后进一步的深入研究探讨。

5 结论

不同类型的运动干预,因其运动任务的定性特征不同,对认知功能的影响作用既表现出行为指标的普遍性或共性又表现出电生理学指标的特殊性或选择性。