“贷款修路,收费还贷”政策思考

2016-11-09徐海成贾锐宁

徐海成,贾锐宁

(长安大学经济与管理学院,陕西西安 710064)

“贷款修路,收费还贷”政策思考

徐海成,贾锐宁

(长安大学经济与管理学院,陕西西安710064)

通过对中西部地区与东部地区收费公路盈亏情况进行对比,从“贷款修路,收费还贷”政策调整角度寻求提高收费公路行业整体经济绩效的途径。分析认为,“贷款修路,收费还贷”政策虽然在一定时期内对行业发展提供了助力,但是也造成了部分地区公路项目过度超前规划、统贷统还政策适得其反、行业债务风险较大3个方面的问题;中西部地区应在公益性项目与市场化项目细分的基础上改进统贷统还政策,提高公益性公路项目;东部地区应完善政府与社会资本合作体系,用交叉补助形式缓减中西部地区公路建设资金压力。

收费公路;经济绩效;“贷款修路,收费还贷”;统货统还

改革开放初期,作为经济社会发展的先行官,中国收费公路建设规模远不能适应国民经济的发展需求,迫于财政资金的压力,国务院在1984年制定了“贷款修路,收费还贷”政策。30年来,在该政策的支持下,中国公路基础设施建设快速发展,为促进经济社会持续健康发展、满足人民群众多样化出行需求做出了巨大贡献。与此同时,2014年度全国收费公路收支平衡结果为负1 571.1亿元,即整体亏损1 571.1亿元,其中政府还贷公路亏损1 293.7亿元,这说明“贷款修路,收费还贷”政策制定时蕴含的以收费公路里程建设为先的思想已经不适应现今收费公路的发展,在当下改革的十字路口上,有必要对“贷款修路,收费还贷”政策进行重新思考,尝试通过政策调整,达到提高行业经济绩效、实现行业可持续发展的目的。

一、“贷款修路,收费还贷”适应性分析

在对“贷款修路,收费还贷”政策提出调整方案之前,有必要先对现阶段该政策的适应性进行分析。提出该政策的初衷是为了协调财政资金不足与公路建设需求之间的矛盾,它的适应性建立在两点前提之上:财政资金相对短缺;拟建收费公路效益良好,具有还本付息能力(这里的还本付息能力有两层含义,一是收费公路本身经济效益良好;二是中央财政资本金投入比例得当,使收费公路盈余对偿还债务性资金投入存在可能)。

以上两个条件在政策提出伊始显然成立。首先,当时中国正处于改革开放之初,财政资金难以弥补经济社会发展的巨大资金需求缺口,致使公路建设资金的筹措只能另寻他路;其次,改革开放初期修建的收费公路多在交通需求旺盛的区域,收费公路建成收费后,基本可以偿还贷款本息。但是,随着中国经济社会的发展,在30年后的今天,这两个条件是否依旧成立,就需要重新进行考量。

经过30年的高速发展,中国已经超越日本成为世界第二大经济体,我们不能再将财政资金短缺作为贷款修路的借口;由于人们的经济理性,在行业融资渠道单一的情况下,最先获得银行贷款的收费公路必然是经济效益较好的“优质”公路,随着时间的推移,最终剩下的待建收费公路多是周边经济发展落后、车流量较少的“劣质”公路,这些“劣质”公路的建设、运营成本往往又很高。因此,在不考虑收费公路建设、养护、路政等一系列与收费行为无关的固定成本的情况下,运营期总通行费收入甚至都无法弥补运营期对收费公路进行收费所产生的总成本,说明对建成公路进行收费是一种不经济的行为。同时,统贷统还与“收支两条线”政策都是在“贷款修路,收费还贷”的背景下为了平衡“优质”公路与“劣质”公路的经济性而提出的,这在一定时期虽然发挥了积极的作用,但是可以预见到,这些临时性的政策在不久的将来会很难继续平衡这一矛盾。

可见,“贷款修路,收费还贷”政策提出时的客观条件现在并不完全具备,因此有必要对该政策的效果重新思考。

二、“贷款修路,收费还贷”政策产生的问题

(一)政策逐利性导致收费公路过度超前规划

交通基础设施建设必须适度超前已是共识,因为公路基础设施产业具有先导性,是国民经济发展的基础,地方政府需要对本地区收费公路进行适度超前规划。但是,地方政府对收费公路的建设热情远远超过了适度的程度,因为在政绩考核“唯GDP论”的情况下,公路基础设施的修建能直接推动经济发展,导致公路尤其是高速公路过度修建(封闭的高速公路不但方便收费,也能避免其他等级公路在未来规划中改建为高速公路时遇到的资金和审批问题)。

地方政府愿意修路,但负责投资的省交通投资集团却囊中羞涩,在这种情况下,“贷款修路,收费还贷”政策就为地方政府提供了政策融资手段,地方政府更多从政绩出发过度超前规划,盲目上马收费公路项目,造成不少收费公路车流量很小,项目远无法按期还本付息,导致大量亏损。西部地区这种情况尤为严重,2010年的数据显示,东、中、西部人口数量与经济状况(GDP)依次递减(分别为41∶32∶27和57∶24∶19),而收费公路规模则为U型(32∶19∶49),除了西部地区二级收费公路较多这一直接原因以外,过度依赖基础设施投资拉动经济增长与政策逐利性才是导致西部收费公路过度超前发展的更深层次的原因[1]。

(二)统贷统还适得其反

如前文所述,“贷款修路,收费还贷”政策导致了许多不具有还本付息能力的收费公路建设运营,这些项目往往不能按期还本付息。为了平衡收费公路项目之间的经济性,统贷统还政策应运而生。统贷统还就是按照政、事分开的原则,组建不以盈利为目的、国有性质的政府还贷型收费公路发展集团公司,由该公司负责对本省或市行政范围内的政府还贷型收费公路实行统一规划建设、统一筹集资金、统一运营管理、统一维修养护和统一偿还债务。公司设立全省或市行政区范围内的收费公路“发展基金”,将收费收入、转让经营权收入与发行债券所得收入等纳入其中,统一管理。

统贷统还政策在平衡地区内收费公路经济效益的同时也产生了许多问题。第一,东部地区与中部效益较好的省份可以依靠盈利的项目为经济效益较差的项目缓解还贷压力,但是中、西部地区的收费公路车流量较小,能产生盈利的项目偏少,加之资金投入比例限制,短期内通过统借统还实现这些地区收费公路的盈亏平衡不太现实。第二,该政策的运行实际是隐藏了低效率问题,使收费公路经济绩效偏低的问题弱化,我们要认清这一政策只是一定时期的权宜之计,而不是解决问题的长久之策。第三,个别地区把统贷统还作为政策挡箭牌,认为行政区域内仍有无法还本付息的收费公路,需要效益良好的收费公路项目继续运营以平衡盈亏,以此为借口使部分收费公路延期收费,为行业带来极大的社会舆论压力。

(三)债务风险较大

“贷款修路,收费还贷”政策引起中国收费公路发展过度超前规划,对交通主管部门乃至银行带来一定债务风险。交通运输部发布的《2014年全国收费公路统计公报》显示,截至2014年底,全国收费公路建设累计债务性资金投入为42 652.0亿元,占收费公路累计建设投资总额的69.4%。其中,银行贷款40 080.6亿元,其它债务2 571.4亿元,分别占累计债务性资金投入的94.0%和6.0%。全国收费公路债务余额为38 451.4亿元,占累计建设投资总额的62.6%。可以看出,中国收费公路建设资金有近70%为债务性资金,这其中又有逾90%为银行贷款,体现出中国收费公路投融资渠道的单一性,这种以银行贷款为主的资金结构放大了公路的债务风险[2]。

同时,中国收费公路承担的社会交通量占比在不断上升,随着收费公路交通量的稳步上升,未来通行费收入的增加可以对偿还债务起到一定的支撑作用[3],基于这个原因,交通运输部公路局发布的《2014年全国收费公路统计公报》解读认为:“从长远看,待大规模建设高峰过去,建设规模会降下来,路网处于稳定完善,每年增加的债务也会随之降低,通行费收入会随着交通量的增长而增加,收费公路的偿债能力将不断增强,届时债务规模会逐步下降,收支趋于平衡,直至偿还全部债务。”本文认为这种把债务风险的缓解寄托在未来收费公路车流量的增长,显然不是明智的选择。因为在未来一定时期内,收费公路的建设主要集中在西部交通量偏小的地区,这些收费公路项目往往呈现“越收费,越亏损”的状态,如果“贷款修路,收费还贷”政策不作调整,通行费收入很难对偿还债务起到作用。

三、政策调整的对策及建议

收费公路的经济绩效更多是取决于收费公路在路网中的作用,而收费公路所在地区的经济发展状况与收费公路本身的经济绩效并没有绝对的关系。但是,区域经济的发展状况往往决定着运营成本与车流量的多寡,这些都影响着收费公路的经济绩效;而且中国收费公路属于属地管理模式,政策的调整往往随行政区域的不同而不同。因此,这里以地理区域为着眼点对“贷款修路,收费还贷”政策的调整进行分析。

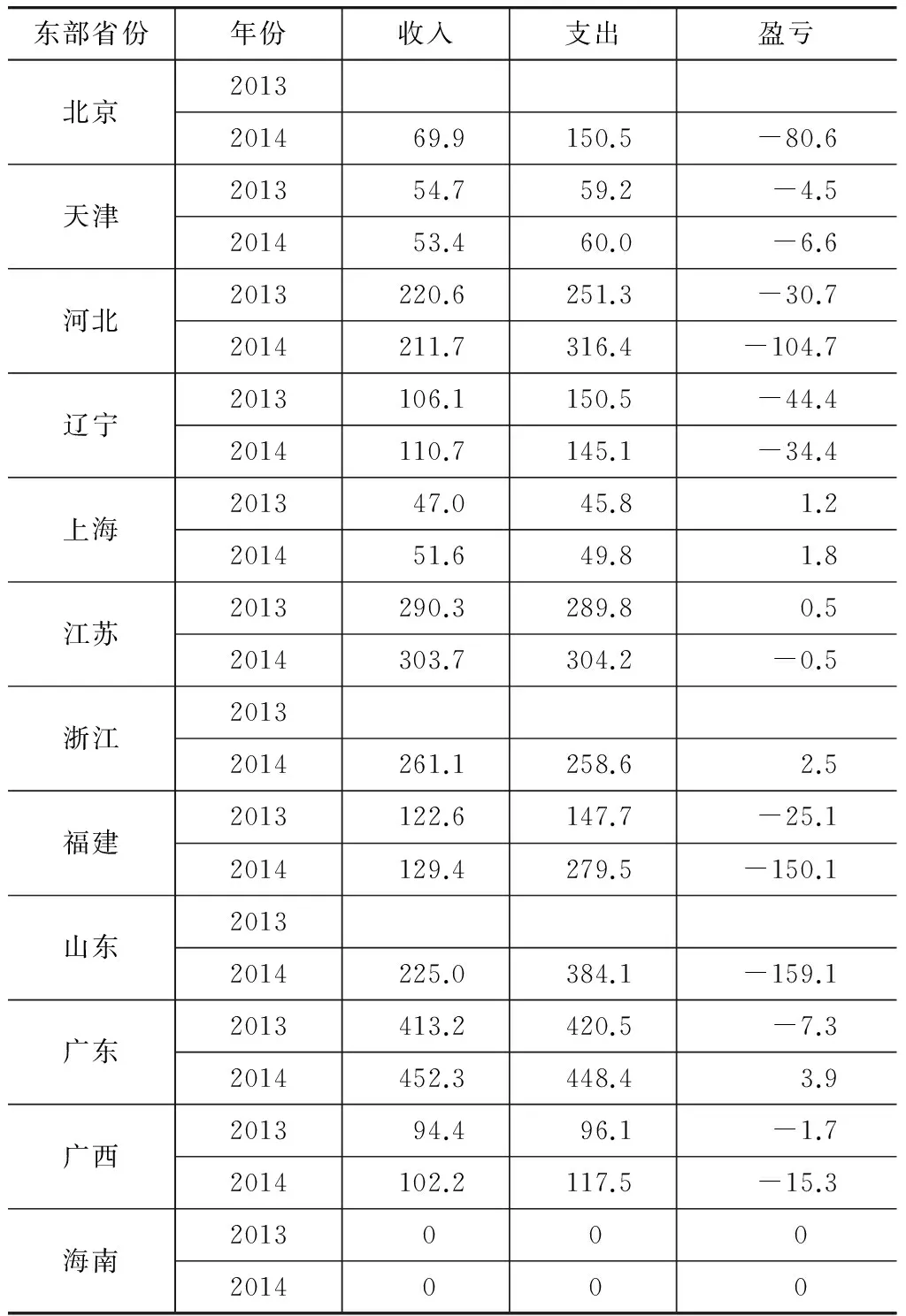

中国东部、中部、西部的收费公路发展状况有很大差别,其中东部整体绩效较好,而中、西部地区因为交通量较小、运营管理体制落后导致经济绩效较差。当然,并非东部所有地区的经济绩效都比中西部地区好,东部也存在如山东省这样年亏损159.1亿元的省份。所以,这里仅仅是针对不同地区较共性的问题来对“贷款修路,收费还贷”政策作出分地区的调整建议。

(一)中、西部地区

中西部地区收费公路经济绩效差,有些省份地区甚至出现“越收费,越亏损”的极端现象。表1、表2是2013年与2014年中部和西部地区收费公路盈亏情况。从表1与表2可以看出*表1、表2、表3数据由《2013年全国收费公路统计公报》与《2014年全国收费公路统计公报》整理而来。,中、西部地区除了西藏没有收费公路外,只有安徽两年均未出现亏损,其余各省(直辖市,自治区)均出现不同程度的亏损。其中中部地区2014年整体亏损369.1亿元,平均每省亏损46.1亿元,西部地区2014年(不包含西藏)整体亏损674.4亿元,平均每省(直辖市,自治区)亏损67.4亿元。

同时,在有数据支撑的省份(湖南、内蒙古、贵州、新疆没有2013年相应数据,西藏没有收费公路),中、西部地区只有安徽与四川2013年至2014年收费公路亏损在减少(或盈余在增加),其余各省(直辖市,自治区)2013年至2014年亏损均呈递增趋势。可以预见,随着中国收费公路建设逐步向西部地区、山区延伸,如果仍延续以往“贷款修路,收费还贷”的传统政策,不进行一定的政策调整,这一亏损额度尤其是西部地区的亏损额还要不断上涨。

1.公益性项目与市场化项目细分

收费公路项目分为公益性项目与市场化项目[4],具体可以根据收费公路建设、养护、路政费用等与收费行为无关的固定成本(A)、运营期总通行费收入(B)与运营期收费总成本(C)的关系分为3类,其中A指贷款本息以及收费公路不进行收费也要产生的费用(如养护费用与路政管理费用),B指运营期通行费收入,C指运营期与收费行为相关的运营成本。第一类,B>A+C,说明运营期通行费收入不仅足够支付运营期各项与收费行为相关的运营成本,还可以支付贷款本息以及那些与收费行为无关的费用,这类收费公路项目运营期满可以产生盈余。第二类,B>C、B 表12013与2014年中部地区收费公路盈亏情况 亿元 表22013与2014年西部地区收费公路盈亏情况 亿元 第一类项目属于“优质”项目,可以进行市场化运营,第二类项目将A+C-B部分通过财政补贴(要合理确定财政性资金投入比例,使市场资金投入量不偏离其合理回报范围),也能达到市场化运营的临界条件,而第三类项目则不具备市场化运营的可能。从2014年中西部各省(直辖市、自治区)盈亏情况来看,中西部地区除了安徽省以外,整体情况均是B 然而在现行政策下,无论何种项目,都统一采用“贷款修路,收费还贷”政策,形成大面积亏损。因此,如果将不同项目的公路进行细分,区别对待,可以有效提高经济绩效。其中,第一、二类项目符合市场化条件或者经过政府补贴可以达到市场化条件,仍可采用原先“贷款修路,收费还贷”的政策模式,这两类项目统称为市场化项目;西部地区车流量偏少,但是许多收费公路出于社会价值、军事价值、政策价值考虑仍需建设,若是对其收费,会出现第三类情况,造成经济损失。应该将此类项目定义为公益性项目,以便和经济效益较好的市场化项目进行区分,使不适合市场化的项目退出市场,减少亏损从而提高绩效。而政策资金向公益性项目倾斜,使有限的财政资金发挥最大的效用。 2.重塑“两个公路体系” 在对市场化项目与公益性项目进行细分的基础上,公益性项目无论采用何种运营模式都会形成收支缺口,根本原因在于公益性收费公路所在区域的车流量偏小。采取政府还贷的运营模式,势必会出现“越运营,越亏损”的局面。而采用经营性公路的模式更是不切实际,因为作为理性经济人,没有人会接手一份必然亏损的项目。因此,中西部地区的公益性项目应由政府财政兜底建设资金,并免收通行费,使公路回归公益性本质。当然,在这一过程中仍需依托市场,由政府间接提供的方式建设收费公路(如BT模式),来规避政府直接提供所导致的政府寻租等问题,在建设环节提高经济绩效。同时应该注意到,财政资金相对短缺时,如果免收通行费,在没有“收费还贷”的情况下,如何有效利用社会资本成为一个新的问题。本文认为可以采取影子收费的模式(属于PPP模式的一种,下文将介绍),一方面使公路回归公益性本质,另一方面可以吸引社会资本投入公路基础设施的建设中。 现有“两个公路体系”中,非收费的普通公路体系提供基本公共服务,主要由国省干线和农村公路组成,具有覆盖范围广、服务均等化等特点,以政府公共财政投入为主。收费公路体系提供效率服务,主要由高速公路为主体组成,是中国公路网的主骨架。然而,普通公路与高速公路的区别只是技术等级不同,与是否适合“收费还贷”政策没有直接关系,因此现有的“两个公路体系”会导致经济效益较差的公益性高速公路项目盲目采用“收费还贷”政策,形成效率损失。当财政资金相对充裕时,使公益性高速公路项目完全回归其公益属性是对“两个公路体系”的一个冲击。 从长远看,“贷款修路,收费还贷”的公路投融资模式应成为政府公共财政投资公路建设重要和有益的补充,而不应成为主导[5]。因此,在财政资金允许时,应将公益性公路项目纳入非收费公路体系,按照普通公路管理,重塑“两个公路体系”,不仅能使这些社会效益高于经济效益的项目回归公益性本质,而且能够有效提高收费公路行业的整体绩效。 3.逐步减少政府还贷性收费公路 理论和实践都证明了政府还贷性收费公路的运营效益总体要比经营性收费公路差,中西部地区尤其是西部地区却多以政府还贷性收费公路为主。截至2014年底,西部的陕西省政府“收费还贷”公路4 625.78 km,经营性收费公路590.12 km,分别占收费公路里程的88.69%和11.31%。中部的山西省政府“收费还贷”公路4 645.0 km,经营性收费公路1 405.9 km,分别占收费公路里程的76.8%和23.2%。这与东部浙江省政府还贷收费公路483.8 km,经营性收费公路4 934.9 km,分别占收费收费公路里程的8.9%和91.1%的比例相差甚远,而浙江省政府还贷收费公路在2014年盈余2.5亿元,是少数几个盈利的省份之一。 在原有公路项目没有明确分类时,由于社会资本的逐利性,经济效益低下的公益性项目往往无法市场化运营,只能采取政府还贷的运营模式,因此西部地区因为公益性项目较多的缘由导致政府还贷公路比例较高,在现有行政垄断体制下,这进一步降低了中西部地区收费公路行业的经济绩效。一旦对公路项目进行细分,将公益性项目回归其公益性本质,市场化项目的运营模式完全可以以经营性为主,继而逐渐减少中西部地区政府还贷性收费公路的比例,从而提高运营效率,这种通过提高运营效率来节省资金的方式可以看作是一种隐性的筹资行为。 4.统贷统还政策需随之调整 在“贷款修路,收费还贷”政策做出调整之前,中西部地区能产生盈余的收费公路项目少之又少。以西部地区的陕西为例,2014年总计亏损372.8亿元,面对如此大的整体亏损,无论陕西省政府如何统一协调,都很难通过统贷统还政策平衡省内项目盈亏。简而言之,能够产生盈余的项目对于整个地区为数众多的亏损项目而言实在是杯水车薪,统贷统还政策无法发挥其应有作用,该政策在中西部地区的实施往往弊大于利。 如果“贷款修路,收费还贷”政策能做出调整,在统贷统还政策中也应将市场化项目与公益性项目分类对待。其中市场化项目仍延续之前的统贷统还政策。而公益性项目则不进行收费,由财政资金建设、管理及养护,不再参与统贷统还。这样可以使经济效益较好的市场化项目互相平衡盈亏,不会因为公益性项目的亏损而导致统贷统还政策失灵,最大限度地发挥政策的作用。同时,还必须随之进行“收费站点撤并”与“收费标准调整”等配套举措,降低道路使用者负担,兼顾各方利益,减少社会矛盾,保障政策顺利调整[6]。 值得一提的是,2015年7月21日交通运输部发布了《收费公路管理条例》修订稿,将统贷统还政策调整为统借统还:政府收费公路中的高速公路实行统借统还,以该路网实际偿债期为准确定收费期限。高速公路以外的政府收费公路,维持现行规定。所谓统借统还,即在一省范围内实行“统一举债、统一收费、统一还款”。交通运输部法制司副司长魏东表示,以省为单位对高速公路实行统收统支、统一管理,可降低政府收费公路的融资和运营成本,提高管理效率,增强政府偿债能力,降低政府性债务风险。此外,若仍以路段为单位核算收费标准和期限,会影响路网的整体性和通行服务效率[7]。这一调整并不能解决上文提到的统贷统还造成的3个问题,因此,本文认为统贷统还政策的调整仍需以公益性项目与市场化项目划分为前提。 (二)东部地区 东部地区收费公路整体效益较中西部为好。表3是2013年与2014年东部地区收费公路盈亏情况。由表3可知, 2013年上海盈余1.2亿元、江苏盈余0.5亿元;2014年上海盈余1.8亿元、浙江盈余2.5亿元、广东盈余3.9亿元。在2013年全国整体亏损661亿元与2014年全国整体亏损1 571.1亿元的情况下,这样的经济效益实属不易。 1.坚持统贷统还,实现地区间转移支付 东部地区许多省份虽然存在少数经济效益较差的公路项目,但是仍然可以通过在各地区实行统贷统还政策来实现整个地区的盈亏平衡。当然,对项目的细分可以最大限度地解决统贷统还政策带来的问题。但是,任何政策的调整都有成本,对项目的细分以及后续政策调整也需要付出一定的成本。因此,如果统贷统还政策在东部地区的实施仍然利大于弊,那么不做出调整将是更加经济的做法。归根结底,东部地区部分项目经济效益偏低而导致整个地区收费公路行业经济效益偏低的问题并不十分明显,在一定时期内无需对政策进行明显调整,只要沿袭原有统贷统还政策即可基本平衡地区内的盈亏,如江苏省虽然在2014年亏损0.5亿元,但是在2013年却盈余0.5亿元,一定时期内可以做到盈亏平衡。 东部发达地区在确保自身盈亏平衡的基础上,应探索地区间的转移支付制度,努力促进全国范围内收费公路行业的盈亏平衡。尤其是将东部地区的盈余转移支付至中西部落后地区的公路建设中,缓解中西部地区公路建设融资压力。这一制度可以看作是统贷统还政策向全国范围的一种延伸。世界银行 2007 年发布的《中国高速公路:连接公众与市场,实现公平发展》报告就曾经指出:“为满足中西部交通量不足地区公路的需求,中国政府可以考虑采用全国统一路费征收政策。这一政策目标是将成熟高速公路上的收入转移到欠发达省份低容量和非盈利公路的建设上。这一方法旨在弥补部分省份的收入不足,直至所有公路债务完全偿清为止。许多国家,尤其是欧洲国家的收费公路发展运用的都是这种方法。以日本和法国为例,这类交叉补助被认为是支持高速公路网发展的关键手段。”[8] 表32013与2014年东部地区收费公路盈亏情况 亿元 2.采用PPP模式,完善投融资体制 改革开放以来,东部地区尤其是东部沿海地区的经济发展一直走在全国前列,从未来的发展趋势来看,这一地区将在全国经济发展中承担双重任务:一是担负起先进技术研发,促进国家产业结构升级,提升国家经济竞争力,维持全国经济持续增长的作用;二是为西部大开发和全国区域经济的协调发展提供有力的支持。因此,在收费公路行业内,东部地区也应起到这种引领作用,积极完善“贷款修路,收费还贷”政策,通过政策的完善提高经济绩效,同时为西部落后地区积累经验。 东部地区未来仍有收费公路建设需求,《广东省2013年至2017年高速公路建设计划》显示广东省2015年后仍有4 730公里的高速公路建设规划,同时,广东省收费公路运营效率也存在进一步提升的空间。这就需要解决“怎样贷款”与“怎样收费”的问题,在今后的实践中探索并完善投融资体制,建立中央、地方和私人企业共同参与,政府和市场边界合理划分的规范有序公路建设投资格局。 PPP模式是一种政府与社会资本合作的模式,也是公共基础设施的一种项目融资模式。该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。依据被特许者报酬来源不同,可以将PPP模式分为两种基本特许模式:收费特许与“按绩效支付”特许(影子收费)[9]。收费特许模式已经被中国收费公路行业所熟识,BOT模式就是典型的收费特许模式。而“按绩效支付”特许在中国收费公路行业则较新颖。该模式可以缓解政府债务问题,产生的债务由私营企业承担,政府在特许期限内只需逐期支付一定数额资金,这与一次性支付公路建设资金相比减少许多压力[10]。同时这种模式还能解决“公路不收费”与“吸引社会资本”的矛盾,是下一步中国收费公路行业需要积极探索和尝试的公路融资模式。东部地区站在经济发展的前沿领域,应该率先完成PPP模式在收费公路行业的应用,丰富“贷款修路,收费还贷”政策内涵,以供中西部地区学习借鉴。 收费公路的经济绩效与其所在地区并没有绝对的关系,以地区分类来对“贷款修路,收费还贷”政策进行调整主要是考虑到中国公路的属地管理模式。因此,按地区分类调整只是一个宏观的着眼点,而按收费公路项目的经济性与公益性分类调整才是核心。 中西部地区以公益性项目与市场化项目的细分为前提,对两类项目的建设、养护与管理实行不同的体系。市场化项目基本沿袭之前的“贷款修路,收费还贷”政策,而公益性项目由财政资金提供,尽力回归其公益性本质,不再进行收费,打破凡是高速公路就收费的政策惯性。在此基础上,与减少政府还贷性收费公路比例、调整“统贷统还”政策等配套措施结合,重塑中西部地区收费公路体系,提高行业经济绩效。而东部地区仍需作为行业发展的前沿试点,不断完善投融资体制与PPP模式在行业的应用,丰富“贷款修路,收费还贷”的政策内涵,在稳定与提高本地区行业内经济绩效的基础上对中西部落后地区提供资金与经验上的双重支持。 [1]王姣娥,莫辉辉,焦敬娟.中国收费公路基础设施与财务状况的空间格局[J].地理研究,2013,32(11):2079-2091. [2]卢小萍,周国光.“两个路网”建设资金筹集问题及对策研究[J].交通财会,2014(9):11-18. [3]李琼.收费公路债务压力分析与解决对策[J].交通财会,2012(11):10-16. [4]国家发改委宏观经济研究院课题组.高等级公路收费与融资问题研究[J].经济研究参考,2004(5):22-32. [5]向朝晖.对我国“贷款修路,收费还贷”公路投融资模式的探讨[J].经济师,2009(3):52-53. [6]沈群,黄晓明.“统贷统还”模式对收费公路融资的作用研究[J].建筑经济,2008(7):62-66. [7]刘志强.高速公路将长期“用路者付费”[N].人民日报,2015-07-22(2). [8]王燕弓.构建中国特色“公路两个体系”发展战略[J].新视野,2014(4):50-54. [9]虞青松.以PPP模式引导中国收费公路建设模式转化[N].东方早报,2015-02-17(B05). [10]樊建强,徐海成.不完全信息条件下收费公路利益相关者博弈均衡及对策[J].长安大学学报:社会科学版,2014,16(3):31-37. Reflection on the “loaning for building roads and tolling for repay” policy XU Hai-cheng, JIA Rui-ning (School of Economics and Management, Chang’an University, Xi’an 710064,Shaanxi, China) By the comparison the profit and loss of toll road between the mid-west regions and the eastern regions, this paper rethinks the policy of loaning for building roads and repaying with collecting toll fees, seeking methods to improve the economic performance of the industry from the angle of policy adjustment. It is pointed that this policy have caused three problems in some regions, including the over-advanced planning of the highway project, the opposite effect of the “loaning and refunding in union” policy and the high debt risk, though it boosts the development of the industry in a certain period of time;Besides, this policy should be adjusted on the basis of the subdivision of the welfare project and marketing project ,and the public welfare highway project should be also improved in the mid-west regions. The co-operation system between government and social capital in the eastern regions should be improved and cross subsidy form can be used to reduce the capital pressure of highway construction in the mid-west regions. toll road; economic performance; “loaning for building road and tolling for repay”; loaning and refunding in union 2016-04-12 国家社会科学基金项目(13BJY123);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(0009-2014G6235034,310823151008) 徐海成(1960-),男,陕西泾阳人,教授,博士研究生导师。 F542 A 1671-6248(2016)03-0097-07

四、结语