清代常演昆曲折子戏剧目特征探析

——以康乾时期苏州地区为例

2016-11-05裴雪莱

裴雪莱

(浙江传媒学院 戏剧影视研究院,浙江 杭州 310018)

清代常演昆曲折子戏剧目特征探析

——以康乾时期苏州地区为例

裴雪莱

(浙江传媒学院戏剧影视研究院,浙江杭州 310018)

清代康乾时期,戏剧舞台演常见的昆曲折子戏走向完善定型,逐渐成为昆剧演出的主要形式,并积累了大量优秀剧目。以苏州地区常演剧目为例,其命名方式,带有某种惯例色彩,能够体现地域文化内涵和时代特色,体现昆剧艺术的传承性和创新性。

苏州剧坛;折子戏剧目;时代特色;地域文化

发端于元末、成长于明嘉靖、繁盛于明末清初的昆曲,到了康乾盛世时期终于迎来表演体系、演出剧目、脚色行当等诸多因素趋于完善定型的全新阶段,观众观剧心理也逐渐以折子戏为常态。于是,折子戏逐渐成为康乾时期昆曲演出主要形式。这在江南地区最早出现戏馆的苏州地区尤为明显。陆萼庭《昆剧演出史稿》、李慧《折子戏研究》和王宁《昆剧折子戏研究》等论著对折子戏均有独到研究,但是并未对折子戏的命名方式等方面展开论述。因此,清代折子戏的剧目特征尤其值得关注和探讨。

一、康乾时期苏州地区常演昆剧折子戏剧目

清代康熙年间苏州剧坛出现“郡城之优部以千记”[1]的全盛局面,常演剧目自然浩繁。乾隆三十八年(1773)至乾隆三十九年(1774),苏州宝仁堂书坊主人钱德苍辑《缀白裘》十二编,收集当时苏州剧坛常演常见剧目。胡适认为此书“是苏州人编纂的,苏州是昆曲的中心,所以这里面的戏文是当时苏州戏班里通行的修改本”[2]。《缀白裘》所收剧目共494出,其中昆剧剧目达到426出,多为苏州地区所演,成为康乾时期苏州剧坛常演剧目的重要存录。另,苏州吴县清唱家叶堂成书于乾隆五十七年(1792)的《纳书楹曲谱》收集当时苏州剧坛常见昆剧以及部分地方折子戏剧目300余出。一般认为无名氏成书于道光十四年(1834)前的《审音鉴古录》,经胡亚娟推断,“《审音鉴古录》的成书年代大约应当在1751年至1795年之间,属于乾隆时期的剧学著作,而非道光年间的作品”[3]。可以认为它是康乾时期苏州剧坛部分常演昆剧剧目的真实记录。附录于《昆剧演出史稿》的《清末上海昆剧演出剧目志》,陆萼庭先生认为“把它看做‘清末苏州四大昆班演出剧目志’也没有什么不恰当”[4],故亦作重要参照。此外,《遏云阁曲谱》《集成曲谱》《粟庐曲谱》《振飞曲谱》《曲苑缀英》等晚清民国时期苏州曲家整理曲谱的剧目也作为重要参照。

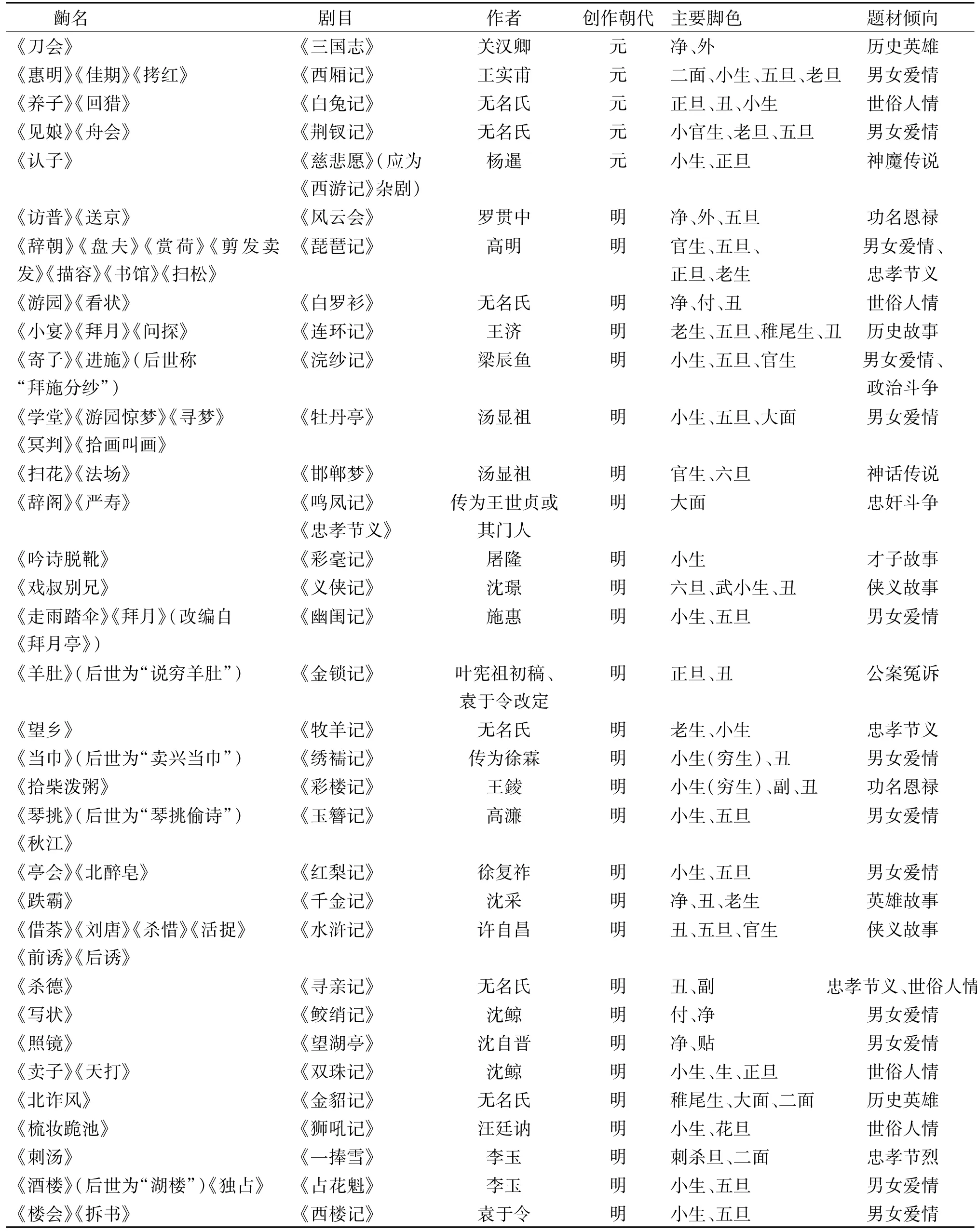

关于清代南北戏曲演员及剧目方面,扬州地区有《扬州画舫录》、北京地区有《清代燕都梨园史料》,相比之下,或许由于苏伶、苏班大量外出,苏州地区剧目、演员等集中记录的笔记反而较少。现根据剧本创作朝代、脚色行当、题材倾向等因素,以苏州等地演出频率较高的剧本中选取100出较有代表性的折子戏剧目作为案例,见表1。

表1 清代苏州地区演出频率较高的100出昆曲折子戏剧目

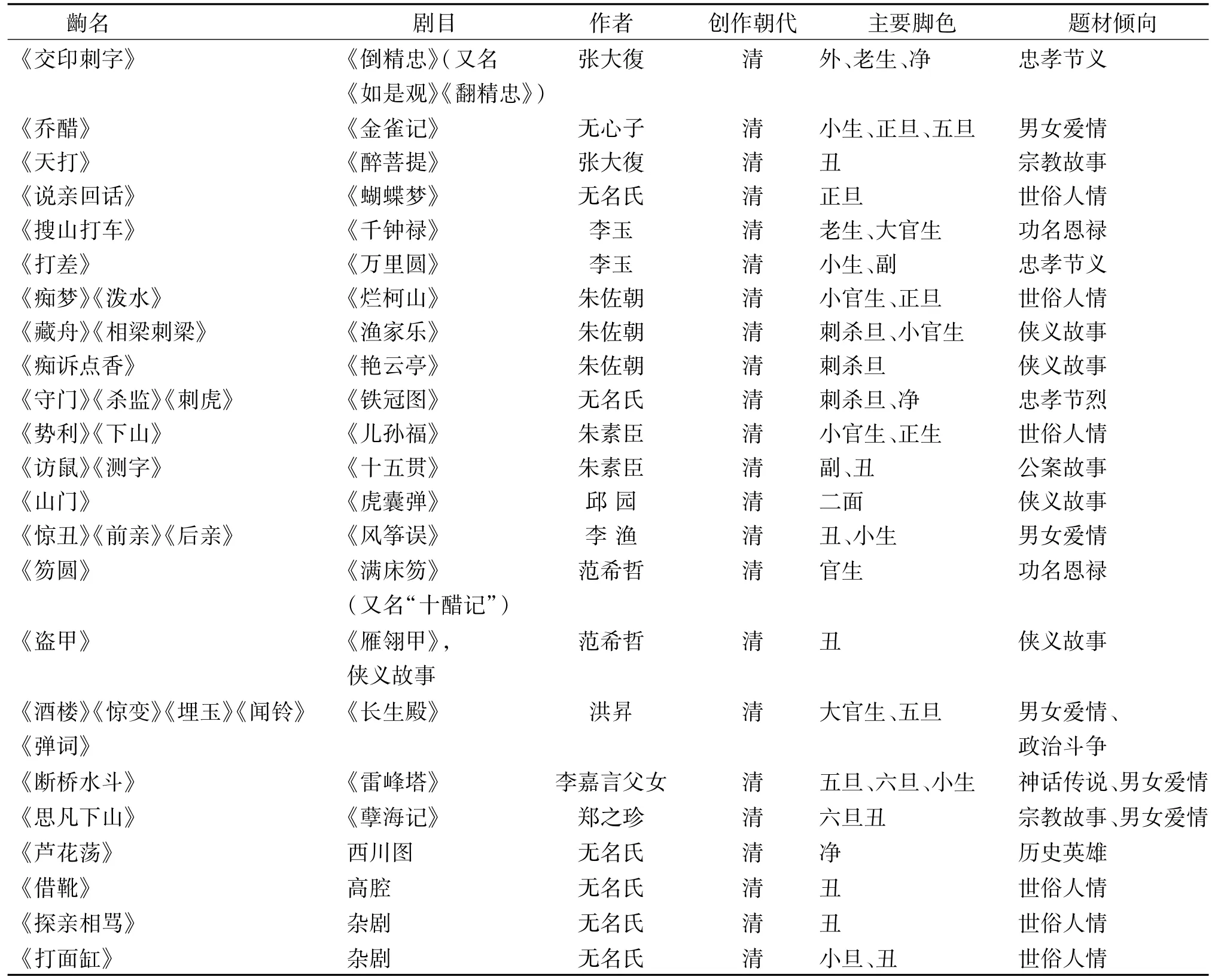

续表1 清代苏州地区演出频率较高的100出昆曲折子戏剧目

由表1可知,折子剧目来源的时间方面,明代剧目所占比列最高,达到54%,包括晚明万历、天启、崇祯三朝传奇创作高峰期;宋元时期占9%;清代占37%。剧作家身份方面,康乾时期苏州剧坛常演100种折子戏剧目来自苏州籍剧作家创作占据较大比例。就清代来说,苏州派剧目即达51%,成为对清代传世剧目贡献最大的力量。这不仅因为清初苏州派创作实力和阵容强大,还与剧作家、演员和观众同在吴中地区以及清代康乾时期苏州剧坛足够活跃有关。但是,同为苏州籍剧作家,诗文大家吴伟业、尤侗等文人剧虽然有较高知名度,却没有一折剧目进入选集,更不论那些水准不及吴、尤诸人的文人之剧了。这与戏班更看重舞台演出效果和市场接受情况有关。搬演脚色方面,生行和旦行最多,集中出现在明末清初的传奇创作,小生和五旦同折出现的爱情戏剧目即占24%。这与昆剧本身行当侧重表演风格和审美趣味有关,自然与京剧倚重净、丑形成差别。康乾时期,观众基于明代以来熟悉认可的剧目,自然会对不同剧种之间进行比较和筛选。总之,清代康乾时期苏州剧坛常演剧目仍以昆腔传奇为霸主,同时兼容元杂剧、南戏、时剧和地方小戏等剧目为特征。

二、折子戏剧目命名与题材的关系

经过元、明至清康乾时期,戏剧舞台积累了大量优秀剧目。无论戏班排戏码、演员学戏、搬演还是观众看戏、点戏等活动,都要求折子戏剧目特色鲜明、便于记忆的特征,这已经形成折子戏命名的惯例。惯例不仅与剧目字数有关,还与剧目内容有关。当然内容不同、剧目相同的情况也时有出现。著名题材会有较多折子戏剧目,也就是说剧本题材的流传程度和剧目的多寡、是否细腻完善成正比,部分题材拥有常演折子戏剧目甚至可达十来种。以苏州地区为例,常演折子戏剧目的题材大致有五种。

(一)历史英雄

“帝王将相”类,如《跌霸》《访普》等;“吴越故事”类,如《寄子》《进施》等;“三国故事”类,如《刀会》《掷戟》等;“忠奸斗争”类,如《辞阁》《严寿》《交印刺字》等;还有一类女性英雄剧目较为突出,如《刺虎》《杀舟》等。此类剧目命名体现出严肃主旨,务求庄重沉稳。

(二)民间传说

民间传说产生的时间、地点均不相同。或是“夫妇离聚”主题,如《见娘》《剪发卖发》等;或是“神话主题”主题,如白蛇故事中的《断桥水斗》;或是“侠义主题”,如水浒故事中的《戏叔别兄》《山门》。此类剧目命名开门见山,简洁明快,通俗动人。

(三)才子佳人

具体可分为“西厢故事”类,如《佳期》《拷红》;“郎才女貌”类,如《游园惊梦》《寻梦》;“仕妓之恋”类,如《楼会》《拆书》等;“才子事迹”类,如《吟诗脱靴》等。①《红楼梦》题材方面,小说问世时间和改编时间、扮演时间以及最终接受时间需要一段过程。此类剧目命名讲究蕴藉,务求雅致。

(四)世俗人情

世俗人情可以表现“家庭生活”主题,如《梳妆跪池》《说亲回话》《探亲相骂》等;也可以是“公案诉讼”主题:如《羊肚》等。此类剧目命名,传达世俗生活的酸甜苦辣,人生百态。此类剧目命名具有浓郁生活气息,务求生动活泼。

(五)宗教神魔

康乾时候,苏州地区逐步恢复到明末生产力水平,商品经济进一步发展的同时,宗教文化也在此兴盛。郡城内外,寺庙道观星罗棋布。较有代表性的观前街玄妙观、景德路城隍庙和虎丘山云岩寺千人石等宗教场所定期昆剧演出。因此。宗教题材剧目与苏州地区观众日常生活并不陌生,反而喜闻乐道,如《认子》《扫花》《法场》和《思凡下山》等,一直盛演到清晚期的苏州剧坛。此类剧目命名能够联系宗教场所或者意象,神奇高华、不落俗套。

不过,剧目命名特征与题材内容之间并非简单对应关系。因为很多剧目的题材来源具有交叉性。这里分为两种情况。第一,某种剧目命名方式可以统摄两种以上题材类型。如《浣纱记》《长生殿》《思凡下山》和《断桥水斗》等产生较为深远的时代性影响的剧作,均非单一主题,多用男女爱情贯穿政治斗争或者宗教、神话传说等,取得较大成功。相比之下,《桃花扇》亦并非单一主题,但是舞台传唱较少,绝非律词不佳,恐怕与康乾时期文网密布,政治文化领域受到控制有关。事实上,昆剧题材中男女爱情类确实比例偏高,后期新兴剧种则突破这种惯例,侧重世俗人情和历史英雄题材。第二,来源于不同题材的剧目命名具有相似性。大量折子戏剧目会出现重名情况,尤其两个字概述剧情容易产生同名剧目现象。如《儿孙福》和《孽海记》都有《下山》;《牡丹亭》和《白罗衫》都有《游园》;《连环计》和《长生殿》都有《小宴》;《长生殿》和《翠屏山》都有《酒楼》;《醉菩提》《风筝误》和《奈何天》都有《惊丑》;《金锁记》和《双珠记》都有《天打》(未列入表中的后世花部剧目《清风亭》也有此出)。除了同名,还有类似同名情况。这又分为同一剧本之间折子戏剧目类似,如《水浒记》中的《前诱》《后诱》;《风筝误》中的《前亲》《后亲》,以及不同选本之间相同折子戏类似剧目,如《缀白裘》所收《雷峰塔》中的《水漫》《义侠记》中的《做衣》,《上海昆剧演出剧目志》所列相对应的折子戏剧目则为《水斗》《裁衣》。前者类似是剧作家有意进行情节对比和区别,第二种类似则是因为不同时期不同演出者对剧本题材的差异强调。比如,《水漫》命名偏于沉静内敛,而后来出现的《水斗》命名方式则突出场面热闹、打斗激烈,更加吸引观众。这些说明,题材如何适应观众和市场具有一定灵活性而非一成不变,这种现象导致同一剧目题材的不断丰富发展,甚至最终需要更改剧目的命名方式。

清康、乾时期苏州剧坛常演剧目的命名涉及以上六大题材,它们之间会有交叉和多主题现象,如宗教故事和爱情故事可以结合的剧目《思凡》、神话传说与爱情故事可以结合剧目《断桥水斗》等等。但这些剧目不仅是剧作家创作改编的兴趣所在,也是戏班搬演、观众点戏的热点所在。这几乎成为创作和观演中的另一种惯例,也可以说是定向思维。这种惯例体现民俗文化的传统,也是古人思维方式和关注焦点所在。康乾时期苏州剧坛常演剧目是由剧作家、一般观众和统治阶级共同作用下的结果,占据前三位的剧目来源分别是历史英雄、才子佳人和民间传说等。剧目命名方式反映封建核心文化看重的教化和娱乐两大功能,同时体现封建正统思想下的人文精神。

总之,剧目体现的题材显示昆剧创作和搬演的总体倾向,即封建正统思想下人文精神,或者描述功名恩禄事迹,或者抒发才子佳人旖旎情思,或者惩恶扬善本能愿望。很多剧目能够传达具有激励观众的最终情感指向,以及负载善恶分明的价值判断,这些需要我们继承吸收传统文化的精华部分。

此外,无论剧作家剧本创作,还是戏班戏码张贴,都需要具有文字形式的剧目命名,其大致功能都需要具有情节提示性作用。一般情况下,梨园会遵循剧作家的命名方式,但个别情况为了更加生动,则会改动。以表1为例。

1.动词+名词

如《拷红》《见娘》《访普》《送京》《养子》《认子》《辞朝》《盘夫》《赏荷》《剪发卖发》《描容》《扫松》《游园》《看状》《拜月》(《连环记》)《问探》《寄子》《进施》《游园惊梦》《寻梦》《拾画叫画》《扫花》《辞阁》《吟诗脱靴》《戏叔别叔》《走雨踏伞》《拜月》(《幽闺记》)《望乡》《拾柴泼粥》《当巾》《琴挑》《跌霸》《借茶》《杀惜》《杀德》《照镜》《写状》《卖子》《拆书》《交印刺字》《卖子》《天打》(《双珠记》)《说亲回话》《天打》(《醉菩提》)《搜山打车》《打差》《泼水》《藏舟》《相梁刺梁》《痴诉点香》《守门》《杀监》《刺虎》《惊变》《埋玉》《闻铃》《下山》《梳妆跪池》《盗甲》《访鼠》《测字》《惊丑》《思凡下山》《刺汤》《借靴》《探亲相骂》《打面缸》等,所占比例为67%。

2.名词

《惠明》《书馆》《学堂》《法场》《羊肚》《刘唐》《弹词》《酒楼》(《长生殿》)《酒楼》(《占花魁》)《湖楼》《断桥》《芦花荡》,所占比例为12%。

3.名词+动词

如《刀会》《舟会》《琴挑》《楼会》《水斗》《笏圆》《亭会》《天打》,所占比例为8%。

4.副词+动词

《前诱》《后诱》;《前亲》《后亲》《独占》《活捉》,所占比例为6%。

5.形容词+名词

《佳期》《小宴》《秋江》《痴梦》《乔醋》,所占比例为5%。

6.名词+名词

《严寿》《男监》《女监》《山门》,所占比例为4%。

7.其他形式

副词+形容词+名词:《北醉皂》《北诈风》《势利》等,所占比例为3%,比较少见。

8.数量词+动词

《三错》《三挡》,所占比例为2%,较为少见。

9.动词+动词

《回猎》,所占比例为仅为1%。

以“动词+名词”二字剧目占据绝大多数,简洁实用,情节突出,便于记忆。修饰性的剧目命名方式华而不实,难以有效传达更多信息。三字剧目或是以某种道具命名,或是以某个重要地名命名,往往名词与名词组合。如《北醉皂》《北诈风》《芦花荡》《打面缸》。此类剧目命名方式于地方小戏尤为常见。昆剧折子戏四字剧目名多为宫廷连台大戏,此时苏州剧坛少见。剧目两字概述不仅能够提示剧情,体现出剧本内容的高度概括和审美旨趣、而且简单而易于记诵,激发观众的兴趣。《山门》是两个名词组合之后形成新的名词。《楼会拆书》虽然后世演出常连在一起,但是前者名词加动词,后者动词加名词;《拾画叫画》则命名方式统一,均为动词加名词。动词加名词所占比例最高。这样其实是陈述句的省略形式,也是剧情概述式命名。如《拾画》便可关联何人何时何地何事,几大要素由此串联。而名词加名词,就把注意力放在了重要的道具、场景等方面,如《山门》《芦花荡》便强调剧情的发生地。

另一方面,剧目的命名具有记忆归纳作用。例如,刺杀旦“三刺三杀”、昆丑“五毒戏”、净角“七黑八红”等都是后世总性记忆,成为观众了解归纳剧目的一种惯例。“三刺三杀”指的是《刺梁》《刺汤》《刺虎》,以及《杀嫂》(又称《杀惜》)《杀舟》《杀监》。从剧目结构来看,带“杀”“刺”的还有《杀庙》《杀尤》《杀珍》《杀德》《刺字》《刺绣》,但类似的剧目命名并未归入。因此,命名惯例不是定律,具有相对性。新兴时剧命名比较灵活自由,经常突破两字惯例,如《打面缸》等,再次体现出惯例的相对性。

三、折子戏命名的戏曲观念及时代特色

康乾时期,苏州剧坛暨“苏州派”为代表传奇创作高峰之后迎来“姑苏老四大名班”为代表的演出高峰。此时昆剧折子戏处于舞台技艺、表演手段和演出剧目都不断成熟完善的历史阶段。概括来说,通过常演昆剧折子戏剧目可以窥探当时剧坛戏曲观念,反映剧坛风尚。主要包括四个方面。

(一)歌颂英雄和认识历史

如康熙年间,吴中甪直名净陈明智“遂为寒香班净,复冠其部中,声称士大夫间”凭借的正是“演《起霸》”的出色表现。[5]但《缀白裘》所载剧目命名则为《跌霸》。这两种命名方式孰先孰后?《起霸》之名来自王载扬《书陈优事》,时间上最为接近,而且亲自获闻,故当为先。二种剧目命名的信息中都直接出现项羽“西楚霸王”的绰号,都采用“动词+名词”形式,只是“起霸”重心在烘托项羽气势之盛,“跌霸”落脚点则在英雄末路之悲。此外,表现关羽忠诚勇武的《刀会》,剧目命名中首先出现的信息就是他过五关斩六将的兵器“青龙偃月刀”。主题鲜明而且具有情节提示作用。此类剧目命名方式并非特例,不再一一列举。

(二)注重情感寄托,追求幸福生活

这种戏曲观念大受市民百姓的喜爱。比如顺利进入昆剧大本营苏州舞台的地方小戏,虽然存在昆化的过程,但不可排除昆班迎合观众喜闻乐见的接受心理。如《思凡》,本事《孽海记》中一折,原意劝善戒淫,经过梨园艺人的精心打造之后,细腻优美地表现小尼姑色空的幽怨情思和最终叛逆行为。该剧目命名,采用“动词+名词”形式,简洁明快,活泼大方,最终成为乾嘉折子戏的优秀遗产。同样的情况存在于《断桥水斗》等折剧目。相传此折为苏州名丑陈嘉言及其女儿所增,剧目命名灵活大方,直入主题。本为两折,因常常连演,故而作为一折剧目处理。“断桥”以名词形式剧目出现,串联了许仙、白娘子相识相爱到产生误会并且重归于好的全过程。剧目不仅是地名,更是剧情关键所在;《水斗》采用“名词+动词”形式,《缀白裘》为“水漫”,不及此处更加鲜明突出白娘子的斗争精神。此类命名尚有多处。

(三)重视德化与教化

如昆曲舞台上众所周知的刺杀旦的看家剧目“三刺三杀”,《刺梁》《刺汤》《刺虎》和《杀舟》《杀惜》《杀监》等。这几出剧目均采用“动词+名词”形式命名,简洁果断,痛快淋漓,传达出主人公忠贞刚烈、嫉恶如仇的崇高情怀。如《刺汤》出自李玉《一捧雪》,此折剧目重点表现雪艳代主复仇,刺杀汤勤这个卑鄙小人的情节;《刺虎》出自《虎口余生》,表现崇祯宫女费贞娥刺杀农民起义军头领刘一虎的悲壮事迹。同样是忠贞,只不过一个为国,一个为家。这种舍身取义的刚烈女子形象,古典戏剧舞台尤为难得可贵。

(四)娱人大于娱神

如《寻梦》中花神的浪漫优美是为杜丽娘、柳梦梅二人的梦中结合服务;《认子》剧目命名采取“动词+名词”形式,主题鲜明,情节紧凑。虽然出自神魔剧《西游记》,但该折剧目完全表现母慈子孝主题,殷氏的慈爱,陈玄奘的仁孝,充满世俗生活气息而毫不以为怪;《活捉》剧目出自《水浒记》,虽有阎婆惜的鬼魂出现,但最终是表现善恶有报的道理。该剧目采取“副词+动词”形式,有效传达出观众所期待中“捉住张三郎”动作的实施与完成。虽然表现阎婆惜的鬼魂上门讨债,但是并非以恐怖惊悚面目出现,而是曲折有致,观众看到善恶有报的结尾时反而会心一笑。

苏州地区常演剧目四种命名方式所体现出的戏曲观念,既有同时期南北剧坛的共性,又有地域时代特性,两者共同影响到包括剧目命名方式在内的苏州剧坛剧目的最终形态。通过对特定时期的剧目梳理和比较,能够较好认识康乾时期苏州剧坛演出特征和戏剧风气,了解艺术表现和市场需求之间的互动关系,意义自然非凡。

除了昆曲自身发展规律、观众的接受心理和市场要求以外,整个康乾时期文化环境和经济状况也深刻影响到昆曲剧目的发展演变,并且透露当时剧坛的戏曲观念。折子戏剧目命名方面,字数上多半二字形式,务求简洁凝练,便于记忆;与此同时,表演艺术日趋完美,很多名伶或者传自名师,或者得益家学,与乾嘉传统法度森严、博采众长、注重师承家学,以及精益求精的态度与吴地学派的“专”如出一辙①此时苏州剧坛昆剧创作和演出等方面同样受到康乾时期的主流思想冲击。李晓认为昆曲表演艺术的“乾嘉传统”具有四个重要特征,即“对折子戏的加工提炼,适宜于表演;职业戏班空前活跃,使昆剧深入民间;唱念做表演上的重视规范,表演体制趋于稳定;同时也重视艺术的传承与延续”。乾嘉学派是乾隆、嘉庆时期思想学术领域逐渐发展成熟以考据为主要治学方式的学术流派。发端于顾炎武,代表人物有苏州惠栋之吴派和徽州戴震之皖派。正如张舜徽所言:“余尝考论清代学术,以吴学最专,徽学最精,扬州之学最通”。。舞台表演方面,一是从演员组成来说,苏州剧坛师徒、家族传承现象大量涌现。如《扬州画舫录》所载苏州顾阿夷组建女子昆班“教师之子许顺龙,亦间在班内作正旦”等仅为一例。[1]153扬州剧坛昆剧的繁盛关键在于扬州盐商征选苏州名伶。因为他们带来的剧目和表演已经成为“姑苏风范”的典型代表。此外,联系张次溪所辑《清代燕京梨园史料汇编》可知,北京剧坛昆剧演员大多数来自于苏州地区吴县、长洲和元和三县,剧目也多是这些小有名气昆伶长期舞台实践和打磨之后的代表性剧目;二是从技艺来说,如《剧说·卷六》引侯方域《马伶传》云,名伶马锦为更好地塑造奸相严嵩角色竟“走京师,求为其门卒,三年日侍相国于朝房,察其举止,聆其语言,久乃得之”。[1]152后者虽为清代南京剧坛事情,但苏州剧坛昆伶同样如此。正因如此,康乾苏州剧坛常演剧目直到清末一直成为折子戏的精品剧目而保留下来,像《掷戟》《盗甲》等乾隆时期经典折子戏剧目,出现在《缀白裘》所选《连环计》诸折剧目,而《清末上海昆剧演出剧目志》(陆先生又称“清末苏州四大昆班演出剧目志”)中也有记录。当然,康乾时期盛演剧目流传到后世稍有调整,但也因此奠定后世剧坛剧目基本面貌。如改编自《拜月亭》的《幽闺记》还有《拜月》一折、《当巾》后世称《卖兴当巾》、《进施》后世为《拜施分纱》、《羊肚》后世为《说穷羊肚》。这种精打细磨、不断推进的生长规律有利昆剧的健康发展。

演出剧目的确立是戏曲与观众和市场建立联系的第一步,也是能否被观众接受的第一步。由于苏州作为昆剧大本营和人才输出基地,康乾苏州剧坛折子戏剧目体现昆剧谨守传统经典剧目,并具备吸收其他声腔剧目的能力,展示自我完善的能力和愿望。比如《思凡》《芦林》等本为地方小戏,被吸收为昆曲剧目以后,命名方式保持原貌,但唱腔、曲词和身段等方面明显昆化。正如王宁教授所言,“昆剧从其他剧种汲取养分,一个重要的表征显现为剧目移植”。[6]当然,对比此时花雅二部剧目命名可知,新兴花部对剧坛传霸主昆曲剧目的吸收更加积极主动。本人拙文《清中叶扬州地区所演花部剧目辨析及分类》谈及“花部剧目命名改变、仿写甚至直接移植传奇剧目屡见不鲜,如《芦花记》《三英记》和《白蛇传》等”[7]可为一例,这是艺术规律使然。对比康乾时期北京和扬州剧坛,均非如苏州对昆剧传统的始终坚守。扬州剧目来源广泛,乾隆后期即有各地地方戏也就是称为乱弹的剧目流入,但这种现象却受到苏州昆曲市场的集体抵制,最终未能留在城中演出。北京剧坛虽然依赖政令支持昆腔,但昆曲剧目所占演出市场比例最终下降。难怪淮安曲家汪胜“至吴门必观剧三数日”,自然十分肯定苏州昆剧演出的传统品质。

总而言之,清代康乾时期,以苏州常演为代表的昆曲折子戏剧目丰富多样,其命名方式及惯例都具有典型性和地域性,并体现时代特色的戏曲观念,反映民族文化的继承和创新。

[1] 焦循.焦循论曲三种[M].威名铧,点校.扬州:广陵书局,2008.

[2] 钱德苍.缀白裘[M].汪协如,点校.北京:中华书局,2005:6.

[3] 胡亚娟.《审音鉴古录》版本及年代作者考[J].艺术百家,2007(3):48.

[4] 陆萼庭.昆剧演出史稿[M].上海:上海教育版社,2006:344.

[5] 李斗.扬州画舫录[M].陈文和,点校.扬州:广陵书社,2010:107.

[6] 王宁.昆剧折子戏研究[M].合肥:黄山书社,2013:161.

[7] 裴雪莱.清代花部时间界定及命名研究[J].广州大学学报,2013(11):81-86.

[责任编辑 尹朝晖]

Probe into the Characteristics of the Kun Opera ZheZiXi Plays Often Shown in the Qing Dynasty——with Suzhou area in the Kangxi Period as an Example

PEI Xuelai

(Academy of Drama and Film and Television,Zhejiang University of Media and Communications,Hangzhou,Zhejiang 310018,China)

In the Kangxi and Qianlong Periods of the Qing Dynasty,show of Kun Opera ZheZiXi on the drama stage was a perfect stereotype of artistic performance,and the play of ZheZiXi gradually became a popular Kunqu Opera form.A large number of outstanding plays had been accumulated.For example,in Suzhou area,the rhetorical definition and conventional contents not only reflect the regional cultural connotation and characteristics of the times,but also embody the inheritance and the innovation of the art of Kunqu Opera.

Suzhou theatrical circles;ZheZiXi Plays;age characteristics;regional culture

I207.309

A

1671-394X(2016)07-0088-07

2015-11-25

浙江省非物质文化遗产研究基地立项项目(ZJ15FY008)

裴雪莱,浙江传媒学院助理研究员,从事明清戏曲研究。