民国时期乡村职业教育的推广——以浙江省立湘湖乡村师范学校为例

2016-11-05刘利利李占萍

□刘利利 李占萍

民国时期乡村职业教育的推广——以浙江省立湘湖乡村师范学校为例

□刘利利李占萍

民国时期的乡村职业教育发展于特定的历史时期,文章以浙江省立湘湖乡村师范学校为个案,展现其独特的的教学方式和教学理念、社会影响及作用,为当今职教改革提供借鉴。

民国;乡村职业教育;乡村工作;影响;作用

民国时期的乡村职业教育发展迅速,具有一定的历史背景和社会条件。文章以浙江省立湘湖乡村师范学校为个案,意在抛砖引玉,展现其乡村工作场景,介绍其职业教育推广的模式和经验,丰富职业教育史研究,并为当今职业教育改革提供一定借鉴。

一、民国乡村师范学校的办学背景

第一次世界大战后,帝国主义对华的侵略日益疯狂,封建势力对农民的剥削也日益严重。当地官兵土匪对农民的不断欺诈使广大农民的生活变得日益窘迫,农村变得越来越贫困。当时受到西方先进思想影响的知识分子充分意识到中国最贫困的地方是广大乡村,要想实现国家的救亡图存与富强就必须先改造贫困的乡村生活,要改造乡村生活就需要进行乡村建设,而乡村建设应以乡村教育为始端,通过乡村教育减少农村的文盲率,提高农民的文化水平,进而改变其传统腐朽的思想观念。很多知识分子为了乡村事业的发展进行了很多试验,如:萧山东乡教育会从贫困子女的教育入手,后扩展到周边各个学校,徐公桥农村改进实验区的试办,中华职业教育社农村服务部的实验区;后如河北定县的平民教育促进会首先从该地的平民教育入学,后涉及到农村的其他事业,山东乡村建设研究院的设立[1]等,虽然各个团体组织建设时间与出发点不同,但其目的都是为了乡村的建设和发展。

浙江省的萧山湘湖历史悠久、人文荟萃,是华夏文明的发源地,保存着许多历史遗址。湘湖与西湖被人称之为是“姊妹湖”,该地风景不亚于西湖,物产丰富却要超过西湖,并且这一带草木繁盛,靠山傍湖,离农村比较近,人口稠密,有利于学校的开办和教育的开展,而紧邻的钱塘江水给该地带来了泥沙,形成大片肥沃的土地,有利于农业的生产。

浙江省立湘湖乡村师范学校不仅肩负着培养乡村教师的历史使命,同时也以开办乡村职业教育、培养农业生产人才为己任。该学校的创办得益于我国伟大的人民教育家陶行知先生。1926年,陶行知深刻感受到乡村教育的落后对整个社会发展的制约,并认为乡村师范学校应该为乡村小学培养教师,同时也肩负着对乡村生活进行改造的使命,而让乡村师范学生对乡村改造负责,就应该让其在学校学会怎样运用知识来进行乡村改造。在这一思想的指导下,1927年3月陶行知在南京创办了晓庄乡村师范学校,该校以改造乡村社会为宗旨。当时浙江省的教育厅长蒋梦麟非常重视乡村教育的发展,邀请陶行知在浙江也创办一所乡村职业教育学校,因此陶行知带晓庄师范的学生去杭州筹办办学事项,并与著名建筑师朱葆初先生一起确定了学校的校址——萧山湘湖。

湘湖师范学校的创立得到了社会名流沈定一的支持,并建议把校址选在湘湖的锭山。沈定一是横跨江浙两界的显赫人物,1921年他从广州回到家乡并在当地积极开展农民运动,成立了农民协会与当地的地主和富农进行斗争,积极进行乡村改造,开办面向农民子弟的农村小学。虽然在1922年被反动政府的大批武装军警镇压,但却给沉睡的农村带来了光明,该地的农民协会成为全国农民运动史上的最先发轫者[2]。由于萧山湘湖地区最早开始了农民运动对乡村进行改造,那么进行乡村职业教育改造也相对容易。

二、办学过程

1928年10月1日,在陶行知先生的亲自指导和参与创办下,浙江省立乡村师范学校即湘湖师范学校正式成立,该校是第一所以省款开办的乡村职业教育师范学校,1933年8月改名为“浙江省立湘湖乡村师范学校”。该校创建之始就贯彻陶行知的生活教育理念,学校的校歌和晓庄师范的校歌一样,是陶行知作词的《锄头舞歌》,在教育实践中践行“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”的理念。湘湖师范是陶行知在晓庄学校后又一个实践其生活教育的园地,因此往往被人称为“浙江的晓庄”,而湘湖师范的历任校长大多是晓庄师范优秀的毕业生。直到1934年,浙江省共有省立乡村职业教育师范学校2所,一所是1928年创办的湘湖乡村师范学校,另一所是1931年创办的慈峪锦堂乡村师范学校。湘湖乡村师范学校起初招收初中毕业生,学制为三年,相当于高中师范班,属于中等乡村师范学校;后添加招收高小毕业生,属于四年制的简易乡村师范班;其后又招收初中毕业生,并对其进行一年的师资训练,被称为“特科”。湘湖师范的行政组织名称与其他学校的名称有所差异,第一任校长操震球把学校的行政组织分为四部分,分别为:行政、生活、事务和社会改造,社会改造部下设民众教育科。后金海观校长对学校的行政组织进行了改善,分为生活指导部、研究实验部、推广部和总务部,其中生活指导部相当于其他学校的训导处,研究实验部负责湘湖师范创办的小学和周边小学的日常教学工作管理,后将研究实验部改为小学教育部,推广部改为推广教育部,专门负责农村的社会教育和民众学校的管理。抗战后期,又将推广教育部改为民众教育馆,后又成立社会教育推行委员会,负责指导办理民校。

湘湖乡村师范学校刚建校时每届只能招到几十个学生,条件十分艰苦,但其师生齐心协力办学形成了很多独具特色的创举。在教学上贯彻陶行知的生活教育理论,但湘湖乡村师范是由政府官办的学校,所以受国民政府教育政策的制约,只能与实践相结合灵活地践行生活教育理念。湘湖乡村师范学校改革传统的教学模式,贯彻“教学做合一”的原则,教师在做中教,学生在做中学,因此做成了教的中心也是学的中心,这也成为湘湖师范教学的主要特点之一。湘湖师范的目标是给农村小学培养师资,其学生毕业后要留在农村,故其课程设置不仅有关于文化科学知识的内容,还有关于农业生产劳动方面的知识。例如:在前两年,所有的课程以农事和工艺活动为中心,上午分班进行文化理论课的学习,下午分组参加社会劳动,如:科技活动、农业劳动等。最后一年的课程以儿童教育为中心,主要是教师带领学生到农村办小学。该校全部学生都有自己的农田,他们需要参与种田并进行科学种田。学生在学习农业知识时,也要学习关于农业生产的全过程,比如:下田播种、施肥、浇地和收割等[3]。最后学生还必须在地里接受关于这些知识的考试,这也是该校别具一格的创举。

教学方式采用“弹性制”,即学生可以根据自己的学习需求自学修完学校要求的课程,经过学校的考试后介绍其到农村小学任教,在实习岗位上经过一学期或一学年的锻炼,然后自选命题写一篇论文,经学校审查合格才能颁发毕业证书,学生才能正式毕业。这种“弹性后制”要求学生必须在附属小学进行实习,其好处是提高其教学水平为以后的工作打下基础。湘湖乡村师范为了扫除农村的文盲现象,在教学方式上采取了独特的“小先生”制,即附属小学选出学习成绩优良的儿童向他们不识字的家长(如父母、爷爷奶奶)和邻居进行识字教育,进而逐步减少农村文盲的人数,这种儿童被称为“小先生”。后又为了偏远山区能够享受教育采用了“教育担”的教学方式,即湘湖师生用肩膀挑着上课教具和学习书本上山下乡给偏远山区送去教育,这种方式后被送往远东教育区进行展出。这两种教学方式在乡村推广教育中也发挥了特别大的作用。

三、乡村职业教育的推广

乡村职业教育推广运动的目的是为了让更多的农村人接受职业教育,当时全国所有的乡村师范学校都比较重视乡村职业教育推广活动即民众教育的开展。湘湖乡村师范学校在乡村改造的过程中做了很多尝试,例如开办湘东乡生活改进实验区、农村合作社、民众茶园、乡村医院等,但是随着时间的证明,除了医疗、医院对农民生活有所改善外,其他试验并没有产生好的效果,甚至有的是浪费时间和金钱。该校从以往的失败经验和其他乡村改造中汲取教训,在1934年开始了新的尝试,探索新的方式来推广乡村职业教育。根据该校在1935年第三次乡村工作讨论会上的工作报告,以其来介绍湘湖乡村师范学校的乡村职业教育推广。其主要设施如下陈述:

(一)开办乡村青年服务团

湘湖乡村青年服务团是一个乡村青年训练机关,该团在1934年9月开始筹办,其创办动机有以下三个方面。

1.就地培养人才。当时在乡村工作的知识分子,流动性大通常在工作几年之后就会离开,这往往造成“人离政息”的局面,为了保证乡村建设工作的连续性,就需要就地培养人才。让当地的青壮年加入青年团并对他们进行综合性训练,使他们学到本领,帮助乡村进行建设进而得到发展。

2.培养具有新思想的农夫。乡村工作的职员大多是拿薪水办事,他们在当地主持工作是为了获得一定的酬劳,农民不看好他们,认为他们工作的目的不是纯粹为了乡村改造,他们之间存在很大鸿沟。为了改变这种局面,就要培养既会种地又会主持乡村工作的人才,这样才能更好地和农民进行沟通,进而更好地开展工作。

3.为了救济乡村的失业失学青年。湘湖当时的小学有10所,但满足不了当地所有儿童的入学需求,而那些即便入学的也很少能读完小学。为了防止这些辍学学生成为小游民,也为了当地的治安着想,所以需要对他们加以训练使其成为日后的有用之才[4]。这是其三个动机,而青年服务团的课程内容却符合当今职业教育的学习内容。例如:让他们学习农事、工艺和劳作方面的内容;还有集团训练类如火警演习、巡防演习等,更符合特定职业的训练,与职业教育的联系更为密切;也有关于医疗、体育、音乐、美术等方面的学习。该青年团的训练期为两年,但至1935年第三次工作会议时已经开办一年,其效果很不错,学生不仅学到了许多科学文化知识,其生产实践能力也得到很大提升。该团学生毕业以后在当地乡村工作,肯定会为乡村建设贡献出自己的力量。

(二)实施全村教育

湘湖的全村教育以全村的民众为教育对象,并以全村参与来推动乡村教育的发展。实施全村教育以锭山为例,锭山的全村教育在1935年开始实施,全村六十多位乡农乡妇一起开会决定关于全村教育的事项。其中制定了锭山村民公约,包括养成良好的生活风俗习惯、禁止赌博和酗酒、全村接受教育等,这些公约对全村的男女老少通用,都需要遵守,选举了七个家长为学董会,并要按时开会讨论教育的相关事项和交流农业生产经验[5]。通过一段时间的开办确实收到了很好的效果,半年中他们开过粮食销售合作社、修过路、进行过人口调查等,每项活动都使农村面貌得到了不同程度的改善,乡村得到了发展,使全村的男女老少获得了更多受教育的机会,乡村充满浓厚的教育气息,熏陶着村里的每一个人。

(三)公民训练班

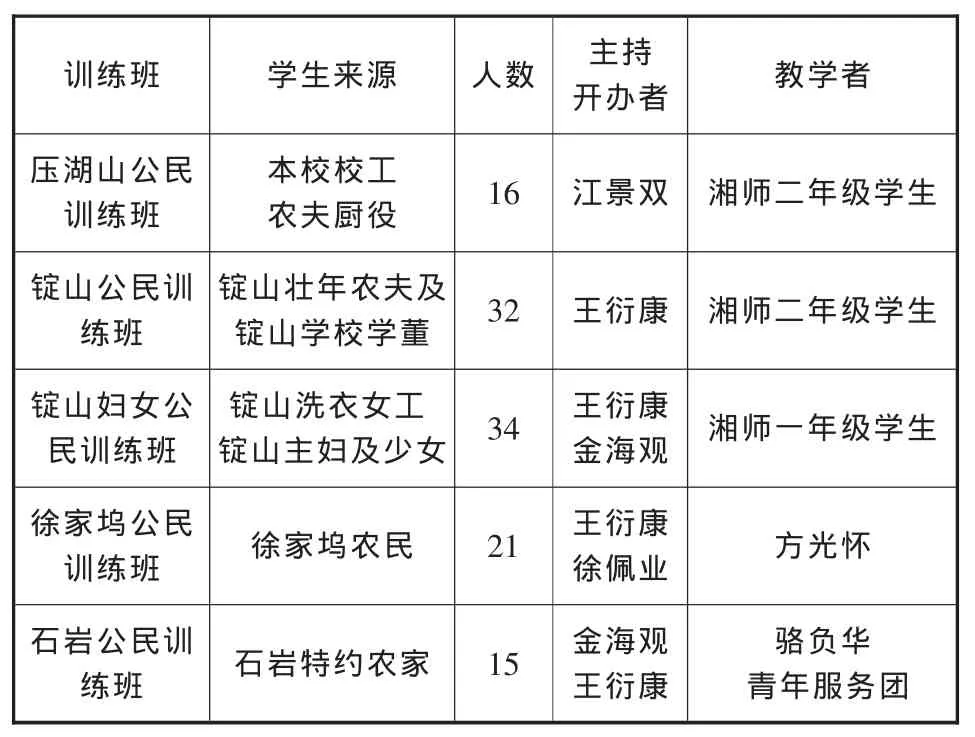

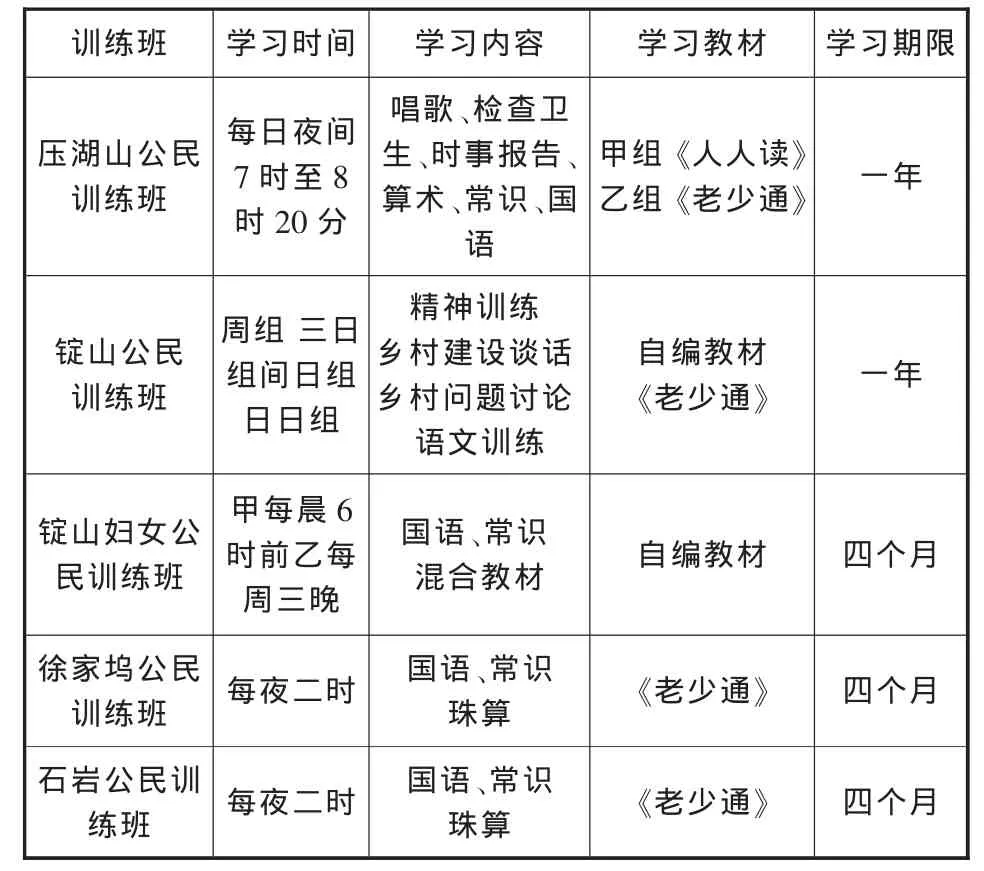

湘湖公民训练班是针对民众学校偏重知识传授而开办的注重公民训练的组织。起初,该班每周进行两次教学,但由于教与学双方学习兴趣的不断提高后,改为每天晚上上课。学习内容分为三大类:习惯、技能和常识,这三类课程中都贯穿着军事训练的内容,让学员了解时事并练习拳术,这也符合公民训练班的开设目的,增强村民的军事素质来保卫自身、保卫村庄,防止土匪,防范盗贼[6]。湘湖所办的几所公民训练班如下表1所示,但各个训练班的时间、课程、教材和结业期各不相同,具体情况如下表2所示。

表1 湘湖乡村师范学校开办的公民训练班[7]

表2 湘湖乡村师范学校各训练班的具体情况

(四)乡村少年团

举办乡村少年团的村庄以石岩为例。石岩乡村少年团是由湘湖乡村学校的三名学生组织,该团成员大多都是少女,授课教师是湘湖乡村师范学校的学生,教学组织形式采取小组教学和“小先生”制,其教学内容包括国语、算术等基础知识,也让学生学习音乐、工艺等方面的知识,学习内容从易到难不断深化[9]。特别是其“小先生”制起到了很好的效果,学生的学习积极性高,很乐意把自己所学到的东西教给其他人。而“小先生”制的另一优点是小先生都争先恐后的把自己的亲戚拉到他们的教育圈,扩大受教育的群体,从而就有利于全村教育的发展。

四、社会影响及作用

湘湖乡村师范学校创办于一定的历史时期,为农村培养了很多职业人才,为农村建设做出了突出贡献,产生了很大的影响。1933年创办了民国乡村工作讨论会,分别于1933年在山东邹平、1934年在河北定县、1935年在江苏无锡召开会议。由于一些特殊原因前两次讨论会湘湖乡村师范学校并没有参加,只参加了1935年的江苏无锡会议,并在会上提交了《浙江省立湘湖乡村师范的乡村推广教育》。该份工作报告介绍了几年来湘湖乡村师范学校为乡村建设所做的努力,主要从湘湖乡村青年服务团、湘湖全村教育的实施、湘湖公民训练班和湘湖乡村少年团等几个方面介绍其成功经验。该份报告没有罗列缺乏依据的统计数字来夸耀于大众,也没有将各项教育设施分门别类的详细罗列,而是将各地的成败经验尽量发表出来,以便其他学校参考研究,文字朴实,语言简洁,毫无夸耀之风。

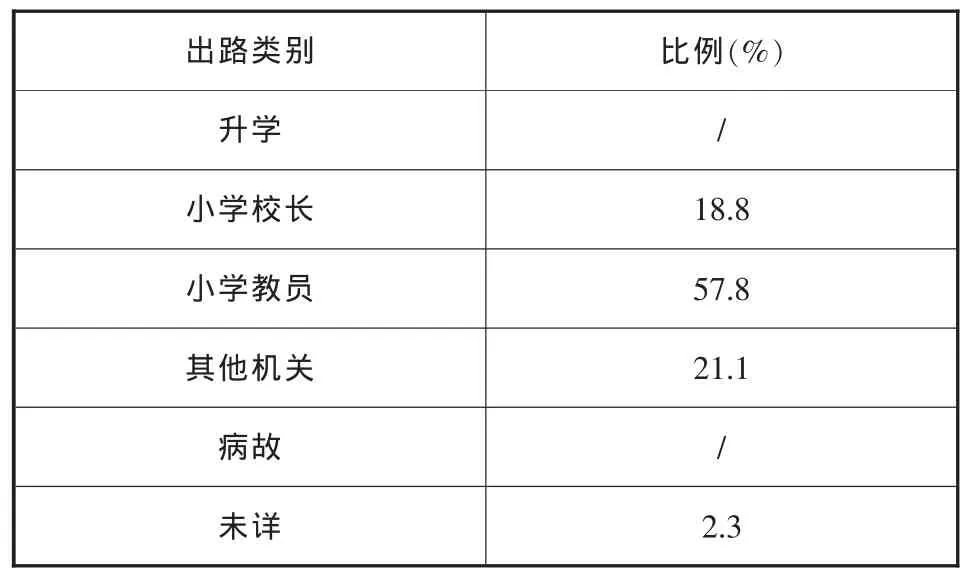

湘湖乡村师范学校立足于农村教师奇缺的实际情况,培养了一大批乡村教育发展所需要的教师,促进了乡村职业教育事业和其他各项事业的发展,同时又间接培养了农村建设所需要的人才,这些人才为乡村建设做出了突出贡献。其所创办的民众学校不仅教会了农民识字,也使他们的文化素质和生活质量得到了提高,使他们有能力为乡村建设贡献自己的力量。而作为一个教育结构,学校也充分履行了自身的教育责任,其所培养出来的师资在教育行政和教学方法方面所表现出来的独特才能,得到社会各界的好评,很多学校都需提前预约湘湖师范的毕业生[10]。经研究发现其毕业生的出路主要是小学校长和教员,详情如表3所示:

表3 湘湖乡村师范毕业生出路百分比[11]

在抗日战争时期,由于日军的不断袭扰,其第六任校长金海观带领师生流亡办学,辗转于浙南山区和浙闽边界一带,八年时间内七易校址,但其办学从未间断,在一个地方安定下来就开始上课,并在该地开展乡村职业教育推广活动。此时学校的主要教育内容也调整为战时教育,开办战时民校,深入民众中进行抗日救国的宣传,编印小报,实时传播抗战消息,并成立剧团和歌咏团,学唱很多抗日歌曲来教育自己的同时也教育更多的人,使更多山区的人民了解战况并积极参加到后援中,其中的《在太行山上》、《黄河大合唱》等歌曲至今仍耳熟能详[12]。曾经与世隔绝的山村白岩,就不知道当时是抗战时期,通过学校的演出唤醒了他们的民族意识。在此期间学校颠沛流离,条件差,学生的衣食都成为了问题,校长金海观便把家里的粮食拿出来让学生们吃,还把自己的衣服给学生穿。而湘湖在长期的艰苦办学中形成的“苦硬、实干、研究、进取、注重情谊”的“湘师”精神,被上海当时的《译报》以《战时浙江文化界》为题报道说:“最埋头苦干,而最有成绩的要算浙江的晓庄——湘湖师范”。[13]这充分体现了对湘湖师范学校办学成绩的肯定,也是对校长金海观的赞扬。在解放战争时期,金海观校长积极支持中共地下组织领导的学生爱国民主运动,大约有三分之一的学生投身加入到中国共产党领导的人民解放战争。[14]金海观校长的一个儿子当时也加入到解放区参加革命,并及时对被国民党特务抓走的学生展开营救。1947年,其学校总结的《本校实施基本教育工作报告》和其独特的曾经为偏远山区的人们送教上门使用的“教育担”被送到远东区基本教育研究会展出。[15]湘湖乡村学校在中国的近现代史上,往往被称为是萧山最知名的教育机构,甚至是浙江乃至全国闻名的新式学校。[16]

当代“三农”问题一直是我国的一个基本问题。坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化建设,必须培养文化素质高、掌握现代农业技术的农民,而要培养这些农民就必须通过乡村职业教育。目前我们大力倡导“送教下乡”,使更多的农村人受到教育,但教育要真正为农村服务、为农民服务,就必须研究出真正适合农村教育的模式,才能为农村建设服务,20世纪三十年代的乡村职业教育推广模式及经验是我们今天深化教育改革取之不尽的宝贵财富。

[1]李占萍.河南遂平嵖岈山县立职业学校的乡村工作述评[J].职教论坛,2014(22):93.

[2]叶炳南.新型农民运动的“最先发轫者”[J].党史研究,1984(1):143.

[3]浙江省湘湖师范.金海观教育文选[M].杭州:浙江教育出版社,1990:3,4.

[4][5][6][9]乡村工作讨论会.乡村建设实验[Z].北京:中华书局,1935:492,493,498,500,508,511.

[7][8]牟秀娟.南京国民政府乡村师范教育运动述论(1927年-1937年)[D].山东师范大学硕士学位论文,2008:80.

[10]浙江省政协文史资料委员会.杭州近代著名学校和教育家[Z].杭州:浙江人民出版社,1991:135.

[11]古楳.乡村师范概要[M].上海:商务印书馆,1936:168.

[12][13][16]蔡堂根.湘湖史话[Z].杭州:杭州出版社,2013:171,172,163.

[14][15]蔡荣华.桃李满天下,垂范在人间——怀念杰出的乡村师范教育家金海观同志[J].民主,2009(6):38,39.

责任编辑宋庆梅

刘利利(1989-),女,河北邯郸人,河北师范大学河北省职业技术教育研究所2014级硕士研究生,研究方向为职业教育管理;李占萍(1970-),女,河北康保人,河北师范大学河北省职业技术教育研究所副教授,教育学博士,历史学博士后,研究方向为教育学原理、职业教育史。

G710

A

1001-7518(2016)19-0092-05