吉林省社会科学院藏《五音通韵》考论

2016-10-28秦曰龙

秦 曰 龙

(山东大学 文学与新闻传播学院,山东 济南 250014;吉林大学 文学院中国文化研究所,吉林 长春 130012)

吉林省社会科学院藏《五音通韵》考论

秦 曰 龙

(山东大学 文学与新闻传播学院,山东 济南 250014;吉林大学 文学院中国文化研究所,吉林 长春 130012)

吉林省社会科学院图书馆收藏一部《五音通韵》,为抄本,是日本国藏韵图韵书配合本、台湾省藏韵图抄本之外《五音通韵》等韵图的第三种存世文本。惜乎其收藏者信息及传抄时间不能确定。以新见吉藏本为工作底本,主要校勘以日藏本、参之以台藏本,从凡例内容、韵图格式、韵图列字等方面比较三种韵图之异同,可以探测三者之间的传播、流布关系。

《五音通韵》等韵图;抄本;传抄时间;韵图列字;吉林省社会科学院

笔者自2005年由《五音通韵》开始研究汉语音韵学,共研读过两种版本。其一是藏于日本国东京市庆应义塾大学永岛荣一郎文库的韵图韵书配合本,可称为全本,本文称为日藏本;第二种是赵荫棠氏藏书之一,今存台湾省台北市台湾师范大学图书馆特藏室,是单纯韵图的抄本,本文称为台藏本。2014年12月5日参加吉林省第十届社会科学成果奖颁奖大会之际,笔者拜访吉林省社会科学院图书馆古籍部,得见《五音通韵》的第三种文本,是韵图抄本,本文称为吉藏本。当时《社会科学战线》杂志社的焦宝博士陪同访问,初丽副馆长热情接待,笔者得以拜读此书,进行了初步研究。小文拟以该新见吉藏本为研究对象,从自然面貌、凡例内容、韵图格式、韵图列字等方面展开论述,比较其间之异同,蠡测该版本与其他两种存世文本的源流关系。

一、吉林省社会科学院藏《五音通韵》的自然面貌

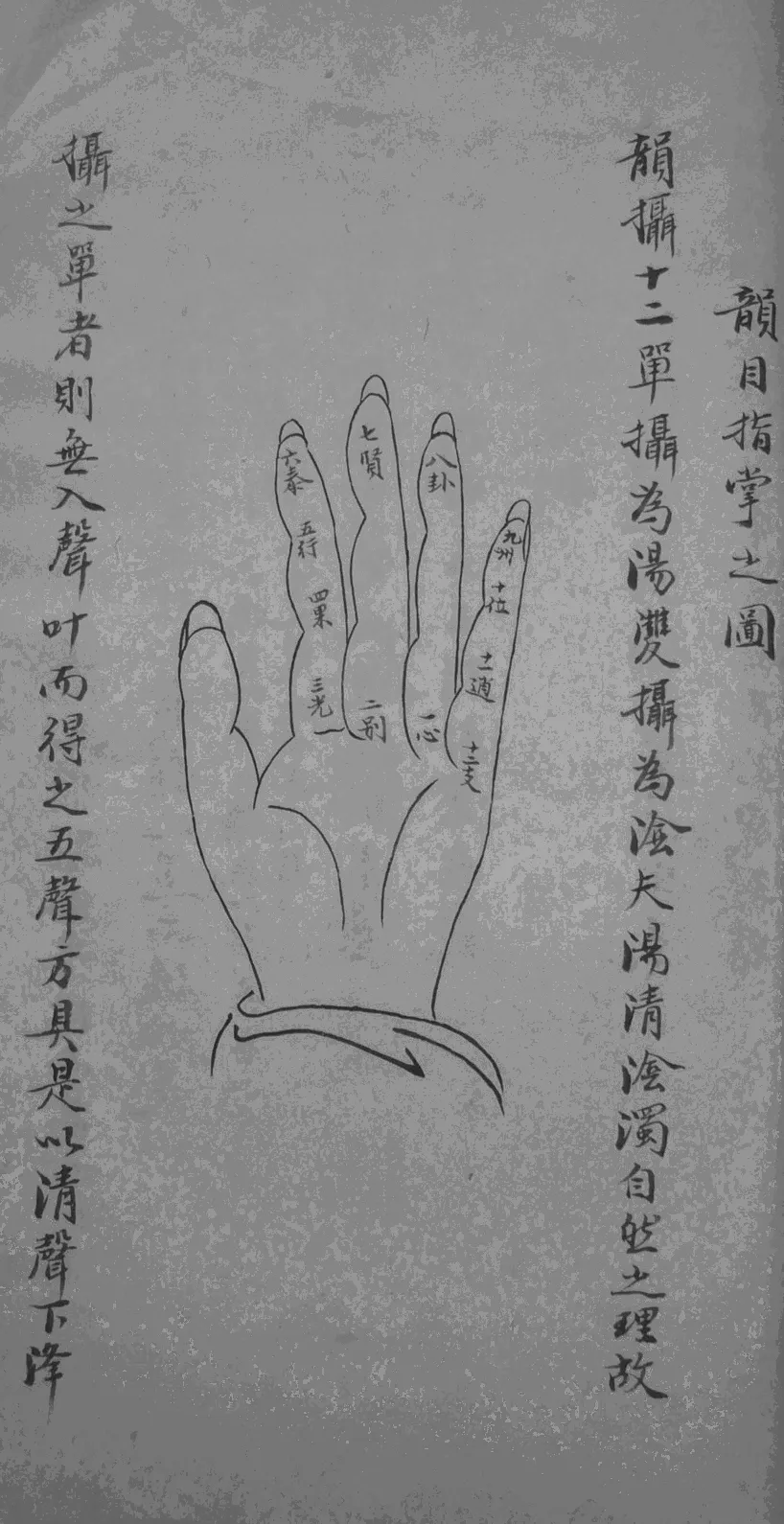

(一)吉藏本版式体例

该书规格:长24.2厘米、宽14.4厘米、高约4厘米,右侧白丝双线骑马装订。封面、封底无题字,书首衬白页两叶四面之后,全书内容依次是“五音通韵序”二叶三面*两叶本为四面,第四面为白,只录有内容者。下文同此。、“凡例八则”计二叶四面、“十二摄”与“十九字母名”半叶一面、“五音配合所属总诀”(附西江月词一首)半叶一面、“指掌定位之图”半叶一面、“字母五音所属”半叶一面、“韵目指掌之图”与“寄入声例”“校唇音例”一叶两面、“五音通韵等韵图”题签半叶一面、等韵图十二张每摄一图各占两面共十二叶二十四面,最后半叶一面为“指掌传音取字法”。封底之前留有衬白页一叶两面。其整体内容与台藏本韵图、日藏全本韵图部分基本一致。台藏本书名《五音通韵》依惯例题签于封面左上角,日藏本首页左上角题签为“五音通韵卷一心摄 目录”。

(二)吉藏本索书号等其他信息

吉藏本《〈五音通韵〉序》首页天头处有数字两组:007250和004313,后者被横线划掉。翻检全书在书尾内封图书信息卡袋里发现了二者的具体所指,007250是吉林省哲学社会科学研究所图书馆的索书号,毛笔著录信息为:“《五音通韵》,无名氏手抄本,函一册,索书号007250。”而被该页划掉的004313则是东北文史研究所图书馆的索书号,钢笔著录信息为“书名《五音通韵》,(原)书号183.116”,归放在“经·小学·音韵”中。封底前衬白页第二面左下角还有一签章填写信息一并录下“册数1、定价40”,上有7个红色印刷体字“中国书店□□□”,后三字着色太浅,难以辨识。

(三)吉藏本抄写或收藏时间析测

该抄本不著抄手姓名、亦没有跋记之类的说明文字,抄写时间不能确定,抄自何本亦无交代。李零先生曾经说过:“墓葬年代只能确定简书的时代下限而无法坐实成书年代和抄写年代。”*转引自余瑾《上博藏简(一)讨论会综述》,简帛研究(http://www.bamboosilk.org/index.asp),2002年1月1日。就古籍抄写而言更是如此。佚名古籍的成书年代难以考订,其佚名抄本年代的推知更是难上加难,即使是晚近时代抄本年代的推断也相当不易。如果某部书籍的成书年代可以大致确定,只能告诉我们抄写该书的时代上限,而不能准确推知后世所见佚名抄本的抄写年代。在考察日藏全本《五音通韵》的成书年代时,我也只是根据内证外因做出了“成书不会早于雍正二年(1724年)”的大致推断[1]。吉藏本《五音通韵》等韵图钤有印章6枚,能够透漏出某些信息,依序析测如下。

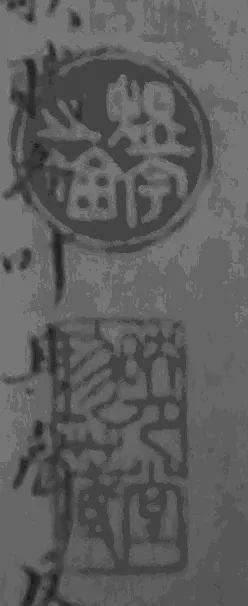

(1)《〈五音通韵〉序》首页右下依次盖有印章四枚:“东北文史研究所藏书”“煜宇之鑈”“映月堂珍藏”“吉林省哲学社会科学研究所藏书之印”。详见图1-1。

吉林省社会科学院组建于1978年10月,前身是中共吉林省委创建于1958年的中国科学院吉林省分院哲学社会科学学组(设哲学、历史、语言文学、经济、教育、法学六个研究所,1961年调整为吉林省哲学社会科学研究所)和中共中央东北局创建于1961年的东北文史研究所。

1959年冬,周恩来总理视察东北时在哈尔滨干部大会上提到,由于历史的原因导致“东北文化落后,文风不盛,人才甚少”,还说“行有余力,则以学文”,可能的话要补上这个缺陷[2]。1961年初,中共中央东北局委托吉林大学副校长佟冬先生筹建东北文史研究所,成为“独立于国家高等教育与科研院所系统之外,集讲授经典与学术研究于一身”的“国学书院式学府”[3]。为了教学需要,东北文史研究所图书馆馆长张复先生在1962年至1965年三年间奔波于长春和上海、杭州等地,访购图书20多万册,其中线装古籍占多数。东北文史研究所1961、1962、1965年三个暑期分三批从北京大学、中国人民大学、吉林大学、南京大学、复旦大学、北京师范大学、四川大学、辽宁大学等著名学府招收应届毕业生,自1962年7月至1966年5月书院式管理,五年里,培养了95名人文社会科学领域里的青年才俊。

1966年,两个研究所的发展遭到“文化大革命”的冲击,于1969年2月同时解散。1972年,中共吉林省委以原吉林省哲学社会科学研究所和东北文史研究所部分人员为基础,合并恢复了吉林省哲学社会科学研究所[4]。当然,直到粉碎“四人帮”后,研究工作才得以真正开展。

“东北文史研究所藏书”章和“吉林省哲学社会科学研究所藏书之印”,说明该韵图抄本至迟在1962-1965年间便入藏东北文史研究所,收录吉林省社科院的时间为1978年。

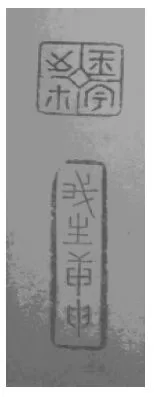

(2)凡例首页右下角一枚“玉宇之尔(璽)”。详见图1-2。

(3)十二幅等韵图起首之前页版心居中竖写“五音通韵等韵图”七字,右下方自上而下盖有印章两枚:“玉宇长寿大利”“映月堂珍藏”。详见图1-3。

图1-1 印章一

图1-2 印章二

图1-3 印章三

(4)末页左下角两枚印章是“玉宇之尔(璽)”“我生庚申”。详见图1-2。

一般而言,考察藏书印章,可以大体推断古籍刊刻、抄写、入藏的时代,可以获悉该书经过何人或机构收藏过[5],进而按图索骥地探查各家有无著录。综合来看,吉藏本所钤印章透露出了这样的信息:第一,该书原为私家藏书,收藏者名或字号或堂/斋号当为煜宇或玉宇或映月堂,最有可能为前者,后来归吉林省哲学社会科学研究所收藏;第二,原藏书者收藏该书时年纪已大;第三,该收藏者似为“庚申年”出生,如果是近人,可能是生于1920或1860两个年份,而1860年的可能性更大。循着这些线索,笔者曾查阅陈德芸《古今人物别名索引》、陈乃乾《室名索引》《别号索引》、毛春翔《室名索引拾补》、王鸿宾等《东北人物大辞典》(第1-2卷)等工具书,可惜一无所获。

二、吉林省社会科学院藏《五音通韵》考订

本文以吉林省社会科学院藏抄本等韵图为工作底本,与日藏全本、台湾藏抄本比对校勘,综合三种版本,凡是合于新见吉藏本者存之,其不合于吉藏本者或差错处不径自改正,而是以底本文字为正,把问题详尽列出,所谓“备异同”,再详为辨正,尽可能在校对异同的基础上考订出是非曲直。台藏本韵图来自日藏本韵图部分,故本文在考校时主要依据日藏本,个别地方参考以台藏本。诸多差异之处分门别类列举如下:

(一)吉藏本版式方面存有差异

就版式来看,台藏本严格誊录日藏本,每页行数、每行字数,乃至于小字号双行排列注释文字、行外添补字完全一致,但是吉藏本不同,变动很大,抄写悉以行文为主,不依原来版式。

1.行文款式的调整,主要包括:(1)每页行数不固定;(2)每行字数不固定;(3)原来注释双行小字号为正文字号,并以竖写的“()”标示。

台藏本版式与日藏本基本一致,即使是改字之抄写悉如旧[6]。如吉藏本《序》中所有门法标注全部由日台藏本的双行小字改为大字号行文,如正音凭切门、精照互用门、是广门等。这种版式方面的调整不容小视,或许是吉藏本误抄原本的一种例证。从古籍整理角度来说,将注释小字改抄为通行大字是一种错误,因为失去了所自版本的真实面目。

2.“指掌定位之图”与“韵目指掌之图”页的版式。

吉藏本“左右手掌图”放置于版心中间,图之两侧串写相关说明文字。日藏本与台藏本同,两手掌定位之图缩放,置于上半页,与说明性文字居下排列。

图3-1 吉藏本韵目指掌定位图

3.有否象鼻、鱼尾。

日藏本偶见象鼻、鱼尾,如日藏本“校唇音例”和“心摄韵图前半叶”版心版口处上象鼻为花口,有“五音通韵”四字,单黑鱼尾下标明“韵目”字样,韵书正文卷一、卷二、卷三首叶都曾见,而吉藏本和台藏本象鼻、鱼尾两者皆无。

4.韵图版式调整。

吉藏本每摄一图,拆为对折页,每右半叶列九字母自阿至土母,较日藏本多一列,即日藏本将“土”母诸呼韵图列字左移入左半页;吉藏本与台藏本右半叶左侧分增四呼名称,较日藏本而言,左右两页版面更加对称。

(二)吉藏本抄写错讹之处颇多

1.吉藏本夺字

(1)夺单字,列举数例如下:

《序》页3右一行第20字处夺“字”,应为“详里切,如洗字”,即“洗”字下日台藏本有“字”字。

《韵目指掌之图》右1行第6字、第10字后都夺一“者”字,应为“韵摄十二,单摄者为阳,双摄者为阴”。 日台藏本均不夺字。

《指掌传音取字法》题名与台藏本同,比日藏本少一“诀”字:“指掌传音取字法诀。”

(2)吉藏本夺数字

《凡例》3页右2行下数第2字“乎”字前“骄”字后,夺“跷喉之牙音、居区喉之唇音,此谓以巽为雷、以震属火可”22字,日台藏本均有此22字。少此数十字,文意难通,说明抄手不懂音韵学或者抄后没有精心校对,粗枝大叶,不容原谅。

《凡例》3页右3行下数第7字“骄”前“开”后夺“口呼”二字,日台藏本均不夺,似为书手大意。

泰摄韵图左半叶左侧第二、三大框缺“开口呼”“合口呼”字样,应补齐。逍摄韵图右半叶第二大框右侧“十一逍摄”下夺小字号“入声寄果摄”数字,应据日台藏本补齐。心摄韵图左半叶撮口呼处“撮”字反切注释夺,日藏本为“子怯切”。

(3)吉藏本夺符号

2.吉藏本别字

《凡例》1页右2行上数第8字“僞”,据日台藏本应为“譌”。《御定音韵阐微》*李光地编纂、王兰生校看:《御定音韵阐微》,摛藻堂藏钦定四库全书荟要本,吉林出版集团有限责任公司影印,2005年。下文简称《音韵阐微》。卷四下平声疑母一等为“讹”小韵:“《正韵》:谬也,舛也,化也,动也。《说文》作‘’,亦作‘偽’”。“譌”,《广韵》:“五禾切,平戈,疑母”,是“讹”之繁体字“訛”的异体。“僞”,《集韵》:“吾禾切,平戈,疑母”,在“改变、变化意义”上通“譌”,为异体关系。

《凡例》1页右2行下数第8字“吉”,据日台藏本应为“舌”;1页右4行下数第6字“士”,据日台藏本应为“土”,形近而讹,抄写错误。该种现象颇多,为书手书写习惯笔形笔势不同所致。

《凡例》3页左2行下数第7字“行”,不通,应据日台藏本改为“引”。《音韵阐微》卷八上平声齐齿呼十一轸韵喻母四等为“引”小韵:“矣忍切。○《说文》:开引也。《集韵》:导也”。

《五音配合所属总诀》右3行上数第2字“高”应为“商”,“‘商’,徵音之所生也”,为“宫商角徵羽”五音之一,日台藏本无误。

果摄韵图卢母齐齿呼入声处 “咯”,日台藏本为“略”。《音韵阐微》卷十七入声齐齿呼十药韵来母三等为“略”小韵:“《广韵》:离灼切。《集韵》:力灼切。合声力药切。○《说文》:经略土地也。《集韵》:智也,行也,要也,取也。亦姓”。吉藏本非,日台藏本是。

果摄韵图模母合口呼上声处“麽”,与台藏本一致,而日藏本为“麼”;模母合口呼去声处“麽”,日台藏本为“磨”。《音韵阐微》卷九上声合口呼二十哿韵明母一等为“麼”小韵:“《广韵》:七果切。《集韵》:母果切。今用姥夥切。○《说文》:细也。《集韵》或作‘□’”。《音韵阐微》卷十三去声合口呼二十箇韵明母一等为“磨”小韵:“《广韵》:摸卧切。《集韵》:莫卧切。今用暮卧切。○《广韵》:磑也。《说文》作‘’”。两种字形均为“么”的繁体字形,互为异体。日藏本韵书卷四模母合口呼上平声小韵首字为“摩”下收“磨”“麼”“麽”三字,且注明“麽”为“麼”之俗体。

行摄韵图卢母合口呼上声列字为“栊”,日台藏本为“拢”。日藏本韵书该处代表字为“拢”:“力董切。手揽也。持也。包也。束也。掠也。又拢略。亦作”,“栊”收在上平声“笼(卢红切)”小韵中,义为“木栊。又槛也,养兽所。又牢也”。但在明清传世文献中“栊”不乏“梳拢”义的用法,如明代汤显祖《紫箫记·审音》“展纤蛾怯的轻寒,躭着春衫,略栊云鬟”。模母齐齿呼上声处“血”, 日台藏本为“皿”。日藏本韵书代表字为“皿”:“迷影切。器皿。又食器,盘盂之属”。显然,吉藏本为手写之误,日台藏本“皿”当为正。

泰摄韵图孤母合口呼上声处“拐”,日台藏本为“枴”,后者为“柺”之手写异体,前者为正体。日藏本韵书小韵首字为“枴”,下收“拐”字,“拐”是“柺”的俗体字,《龙龛手鉴·手部》:“‘拐’,俗,正作‘柺’,老人杖也”。可见,文字在使用过程中,虽说简化笔画的力量强大,但是笔画的多少并不一定与字形的正俗、繁简成正比。

泰摄韵图枯母齐齿呼上平声处“谐”,日台藏本为“揩”。日藏本韵书小韵首字为“揩”:“口皆切。摩也。拭也。擦也”。“谐”,《广韵》:户皆切。平声皆韵,匣母。声母不同,吉藏本抄写错误。

泰摄韵图奴母开口呼入声处“捌”,日台藏本为“搦”,但是日藏本韵书该处不收字。《音韵阐微》卷十五入声三觉韵孃母二等为“搦”小韵:“《广韵》:女角切。《集韵》:昵角切。今用尼岳切。○《广韵》:持也。”而“捌”《广韵》为“博拔”“百鎋”两入声音切,《集韵》为“必结”“笔别”两入声切。贤摄韵图左半页顶第十一母“奴”误抄为“如”。贤摄韵图诸母齐齿呼去声处“古”,日台藏本为“占”。州摄韵图书母齐齿呼去声处“”,日台藏本为“狩”。日藏本韵书收“狩”小韵:“舒救切。……古与守通”。逍摄韵图土母开口呼上平声处“叻”,日台藏本为“叨”。日藏本韵书收“叨”小韵:“土刀切。贪也,忝也。叨滥也”。上述几例,皆为吉藏本抄写之误。

贤摄韵图初母齐齿呼上声处“謟”,日台藏本为“諂”,两者为异体关系,前者为“谄”之繁体字“諂”的异体字,在《第一批异体字整理表》中被淘汰。

卦摄韵图阿母合口呼下平声处“姪”,日藏本韵图及韵书代表字、台藏本为“娃”:“五骅切。婴儿曰娃子”。吉藏本误。

州摄韵图都母开口呼去声处“門”,日藏本韵图及韵书代表字、台藏本为“鬥”。《音韵阐微》卷十四去声开口呼二十六宥韵端母一等“鬭”小韵下收:“《广韵》:都豆切。《集韵》:丁切。今用德切。两士相对,兵杖在后,象之形。”吉藏本抄写笔误,应改之。

州摄诸母齐齿呼去声“咒”字,日台藏本均作“呪”,《音韵阐微》卷十四去声齐齿呼二十六宥韵照母三等下:“《广韵》《集韵》:职救切,今用至宥切。○《广韵》:咒,诅。《集韵》:本作祝或作詋、詶。”日藏本韵书小韵代表字为“呪詋”异体并列:“职救切”。三种字形为异体关系,吉藏本是。

逍摄韵图阿母开口呼上平声处“熫”,日台藏本为“爊”。日藏本韵书小韵首字是 “爊”;“乌刀切。煮也。温也。煨也”。《汉语大字典》不收“熫”字。

逍摄韵图阿母开口呼下平声处“教”,日台藏本为“敖”。日藏本韵书小韵首字为“敖”:“五劳切。游也,从出放,会意。”《音韵阐微》卷四下平声开口呼三肴韵见母二等“交”小韵收“教”字:“《广韵》:古肴切。《集韵》:居肴切。今用皆敲切。○《广韵》:效也。《集韵》:令也”。《音韵阐微》卷四下平声开口呼四豪韵疑母一等为“敖”小韵:“《广韵》:五劳切。《集韵》:牛刀切。今用莪劳切。” 粗母开口呼下平声处“贾”,日台藏本为“曹”。日藏本韵书代表字“曹”:“才劳切。狱之两曹,断狱事者也。又局也,辈也,众也,群也。同事曰曹。又姓。”《音韵阐微》卷七上声合口呼七虞韵见母一等“古”小韵下收“贾”:“《广韵》:公户切。《集韵》:果五切。今用姑五切。○《说文》:贾市也。《韵会》:行卖曰商,坐贩曰贾”。《音韵阐微》卷四下平声开口呼四豪韵从母一等为“曹”小韵:“《广韵》:昨劳切。《集韵》:财劳切。今用慈敖切。”声韵皆不同,吉藏本不该抄错。

支摄韵图枯母齐齿呼去声处“器”,日台藏本为“噐”,异体关系,前正后俗。日藏本韵书代表字为“器”,下收“噐”字。

支摄韵图模母合口呼上平声处○,据日藏本韵书应替换为“摸(莫乌切。以手摸也)”字,台藏本、日藏本韵图亦应补出。

支摄韵图诸母撮口呼上声处“王”,日台藏本为“主”,日藏本韵书代表字为“煮(章暑切)”,下收中古来源不同的“主(之乳切)”“炷”“”三字。吉藏本抄写笔误。

3.吉藏本抄串行

《凡例》4页右4行尾“金在心摄”四字在右5行第6字“字”后,文意方通。日台藏本无此讹。

4.吉藏本涂改之处

《序》1页左2行上10字“韵”字、3页左2行上5字的“辨”字,为径直涂改;《凡例》3页右2行上9字“属”字起笔第3画、4页左1行下3字“余”起笔之“丿”皆涂改而为。

(三)吉藏本行文风格的特点

考察古书的年代问题,书籍本身的形制行款、所用书写文字及语言都是推论判断的证据,只是书籍刊刻以来尤其是明清以来古书本身形制特征并没有出现实质性变化,而囿于等韵图的特殊性质,抄手也很难加入代表自身时代的特殊性的语言,致使凭借语言来断代的手段难以发挥作用,故而只剩下了文字形体这一要素可以利用。因此,笔者主要关注文字书写及字体特征的差异问题,来谨慎排查于中隐藏的某些信息。该抄本韵图以楷书行文,字迹清秀、隽永、连笔多多,书写行文流畅,草书飞舞之处甚为常见,多用俗体字、简体字。

(1)繁简或正俗字体之别,如門/门,部首为“門”的全部用改为简体字形“门”,如“聞/闻”;所有的“屬”全写作简体字“属”;所有的含有“侯”部件的字如“喉”全写作“”,“矦”“侯”异体关系,前俗后正。上述字形之别,可类推。其他如:

《凡例》1页右2行上第3字“点”,日台藏本为“點”;3页右1行下数第9字“攷”,日台藏本为“考”,二者异体关系,前俗后正;3页左第2行下二三字“详谓”, 日台藏本为“詳謂”;4页右3行下数第12字“”,日台藏本为“讀”;《五音配合所属总诀》右1行“绳”,日台藏本为“繩”,全为繁简字体关系。

光摄韵图孤母合口呼上声处“广”,日台藏本为“廣”。然而现今通行规范简体字“广”与繁体字“廣”并非一一对应关系,不能简单地画等号。《音韵阐微》卷九上声合口呼二十二养韵见母一等为“廣”小韵:“《广韵》《集韵》:古晃切。今用古慌切。○《说文》:殿之大屋。《集韵》:阔也”。《音韵阐微》卷十上声齐齿呼二十八琰韵疑母三等为“儼”小韵下收“广”字:“《广韵》因巖为屋。”“《广韵》:鱼掩切。《集韵》:鱼检切。今用拟险切,借用拟俭切”。此类现象较为普遍,后来者不能忽视。

光摄都母开口呼上声处“党”,日台藏本为“黨”;光摄韵图土母开口呼上声处“傥”,日台藏本为“儻”。《音韵阐微》卷九上声齐齿呼二十二养韵端母一等为“黨”小韵:“《广韵》:多郎切。《集韵》:低郎切。今用朵榜切。○《说文》:不鲜也。《广韵》:辈也,美也,累也。”下收“党”字:“《韵会》:党项虏名。又姓”;“儻”字:“《集韵》:助也。一曰倜儻,桌异貌”。同页透母一等为“矘”小韵收“儻”字:“《韵会》:倜儻,卓异貌。又异也。或然之辞也。或作‘黨’”。两种字形为异体关系,具有不同的义项与通行范围,“党”本为俗体,汉字简化后将“黨”简化为“党”,成为通行规范字形。

位摄韵图呼母合口呼下平声处“囬”,日台藏本“回”,前为俗体后为正,其分野最早见于唐代颜元孙的《干禄字书》:“囬、回,上俗,下正”,正体“回”,成为今天的通行规范字。

(2)吉藏本异体字

心摄韵图如母齐齿呼去声处“刄”,日台藏本为“刃”。《新旧字形对照表》中旧字形“刄”:三画,第三笔为捺,与部件“刀”相交,对应的新字形“刃”,三画,第三笔为点,与“刀”部件分离,所属字形可类推。

别摄韵图奴母齐齿呼入声处“湼”字,日台藏本为“涅”。《音韵阐微》卷十六入声屑韵撮口呼泥母四等为“涅”小韵:“《广韵》:奴洁切。《集韵》:乃洁切。今用溺齧切。屑韵”。两者为异体关系,前为俗体后为正体。贤摄韵图奴母齐齿呼入声处“湼”,日台藏本为“涅”,二形异体关系,前俗后正。日藏本韵书卷二别摄奴母齐齿呼入声收“涅”小韵:“奴洁切。水中黑土也。又水名。《水经注》:涅水出涅阳县。俗作湼”。

果摄韵图逋母齐齿呼入声处“剝”,日台藏本为“剥”。

不过,利用文字因素研究古书文本抄写年代,都只能得到“相对而非绝对”的结论,故而无论证据有多少、多强,我们所能做的只是“尽最大可能逼近真实”,而且“正俗”“繁简”都是历史的概念,不同的时代、时期“俗正”各异、“繁简”不同,需要动态科学地认识“正体”与“俗体”、“繁体”与“简体”等等文字字体、特征之间的关系,不能绝对化。

(四)吉藏本“指掌传音取字法”下注释“羡余”问题

吉藏本“指掌传音取字法”下多出注释“原为歌诀后改为法”数字。查看日藏全本,称之为“指掌传音取字法诀”,而台藏本则漏掉了“诀”字。吉藏本像是抄自台藏本,而这句注释,不像是书手的评论,似乎应该找到“取字法诀”之本源,校核之。

三、三种《五音通韵》等韵图之关系

研究古籍版本时,不仅仅要考察某种文献在各个时代的刻本、抄本、批校本情况,还要将诸多版本收集起来,仔细校勘,探究哪种版本优良乃至为善本,哪种是劣本、恶本[8],这些版本之间到底有什么样的源流关系,将文献置于其版本源流脉络中历时考察,才能得出更为合理、完善的结论来。

就笔者所见《五音通韵》等韵图三种版本而言,日本庆应义塾大学藏韵图韵书配合全本当为祖本,而台湾师范大学藏韵图本应该是抄自日藏本,而且是保留较多原本真实面貌的严谨抄本。作为等韵化韵书纲领的韵图,具有便捷实用性,台藏本在20世纪40年代被魏建功等先生带往台北,成为台湾光复后制定国音标准、推行国语的重要参考文献[6]。而新见吉林省社会科学院藏韵图本似乎也是抄自日藏本,这从《指掌传音取字法》下的小字号注释文字的“相似”特性就可以看得出来。它与台藏本的关系似乎也较为紧密,但应该晚于台藏本。吉藏本和台藏本对日藏本的韵图做了不小的调整,版式内容显得更为对称。尽管信息缺失,该新见本的抄写时间、收藏者名姓都不能明确,但是抄写时间的下限肯定不会晚于20世纪40年代,具体而言,应该不会晚于1941年。吉藏本入藏吉林省社会科学院的前身东北文史研究所的时间,应该是在1962年至1965年的某一天。至于日藏本和吉藏本之间有否直接抄写或承传关系,就目前掌握信息来看,还不能做出准确、肯定的判断。

四、余 论

第一,吉藏本作为第二种韵图形式的抄本存在,至少说明《五音通韵》并非海内孤本,乏人问津,而是具有一定的社会应用价值的,在传播学意义上具有一定的历史、共时影响力。吉藏本能够补充既往研究的文献依据,需要继续寻找是否还有其他版本或流传样式存世。

第二,传抄刻印古书,有时要对文字形体与书写风格做出某些些调整,以适应当时的习惯,所以书籍的传抄刻印过程也是文字不断“当代化”[7]79的过程,真实反映出了文字发展演变的历史,给后来者留下了探究其本来面目的蛛丝马迹。当然,从书法风格与行文格式、纸张材料等角度确定版本的著作年代还只能得出相对而非绝对的结论,只能是尽可能地接近真实。

第三,象鼻、鱼尾是否就是确定古籍版本刊刻与否或者说抄本、稿本与刻本间区分的一个必备条件?非也,因为抄本也是可以在刻版或画好行款格式的稿纸上抄写的。

还需要说明的是,学界对明清传世文献尤其是文学曲艺作品以及字书韵书等工具书中异俗体字关注得并不够,因为古文字研究界的注意力主要放在《说文》以前的出土文献上,而俗字的研究着力于唐末宋元敦煌文献及其他等通俗作品,音韵学界则侧重相关文献语音史价值的考求。20世纪以来的汉语规范化运动尤其是新中国成立后“文字改革委员会/国家语委”开展的语言文字规范化、标准化工作更是取得了巨大的成绩,如推广汉语普通话,颁布《国家通用语言文字法》,制订并完善了《通用规范汉字表》等。可以说,在汉语汉字形体演变史、字体规范研究史上,一头一尾做的工作很多,而在对大众语文学习、汉语普通话形成和传播过程中发挥了无与伦比的重大作用的明清时期文献尤其是通俗文学曲艺、韵书字书工具书文献中用力太浅。这么有价值的一座富矿遭到学界忽视,很是可惜。

附记:本文在写作过程中得蒙宁继福先生、李无未先生,蒋玉斌博士、汪银峰博士审读并提出修订意见,谨致谢忱!

[1]秦曰龙.日藏《五音通韵》的版本与著作年代问题[J].辞书研究,2009(6):132-138.

[2]关山复.序[M]//佟冬.中国东北史[M].长春:吉林文史出版社,1998:序1.

[3]黄中业,孙玉良.共和国教育史上的国学书院式学府——东北文史研究所述要[J].社会科学战线,2015(1):70-83.

[4]石静山.吉林省社会科学院简史(一九五八~一九八八)——为纪念建院三十周年而作[Z].长春:吉林省社会科学院,1988.

[5]李致忠.古书版本鉴定[M].修订本.北京:国家图书馆出版社,2010.

[6]秦曰龙.台湾师范大学藏抄本《五音通韵》校考[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2015(6):142-150.

[7]李荣.文字问题[M].修订本.北京:商务印书馆,2012:81.

[8]黄永年.古籍整理概论[M].上海:上海书店出版社,2001.

责任编辑韩云波

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

10.13718/j.cnki.xdsk.2016.05.018

2016-03-25

秦曰龙,文学博士,山东大学文学与新闻传播学院中国语言文学博士后科研流动站研究人员;吉林大学文学院中国文化研究所,副教授;吉林大学社会科学学报编辑部,副编审。

国家社会科学基金项目“新发掘韵书五种与清代北京官话语音史研究”(16BYY118),项目负责人:秦曰龙;中国博士后科学基金项目“新发掘清代北京官话韵书音系研究”(2014M561900),项目负责人:秦曰龙;国家社会科学基金重大项目“东亚珍藏明清汉语文献发掘与研究”(12&ZD178),项目负责人:李无未。

H114

A

1673-9841(2016)05-0139-09