英语专业低年级汉英翻译教学策略探析──基于有声思维实验

2016-10-12董秀静

董秀静

(太原工业学院 外语系,太原 030008)

英语专业低年级汉英翻译教学策略探析

──基于有声思维实验

董秀静

(太原工业学院 外语系,太原 030008)

运用有声思维实验,对山西某大学英语专业30名大一学生的汉英翻译过程进行分析,研究发现,英语专业低年级学生在汉英翻译过程中,存在一些突出的共性问题:学生使用的翻译单位较小;学生的母语思维负迁移较为严重;学生的宏观分析能力较弱;非思维问题。结合学生的实际问题,有针对性地提出教师在课堂教学中应注意运用一些策略:首先,有声思维实验本身就是一项较为有效的翻译教学策略;其次,教师应向学生系统地讲授通过翻译实践增强翻译时的宏观意识、英汉思维和语言的差异、通过阅读来增加语感和积累、正视自己的非思维问题等,从而切实培养和提高低年级学生的汉英翻译能力。

有声思维;翻译过程;问题;教学策略

翻译是语言学习的最高境界,也是一项极复杂的活动,而 “汉译英”属于“逆译”(由母语译成外语),相对于“顺译”(由外语译成母语)则又困难一些[1]。目前,关于学生汉英翻译中存在问题及教学策略的研究不在少数,但是传统的研究大部分是针对已学过相关的翻译理论的高年级学生,而且大多是从翻译的结果──译作来分析学生汉译英中存在的问题,不够直接透彻。由于低年级基础阶段未打好足够的基础,未养成良好的翻译习惯,高年级学生的翻译水平难以改善。这就说明,英语专业学生翻译水平的提高应从低年级阶段抓起。而且,结果源于过程,翻译思维是翻译能力的核心,因此,有必要研究低年级学生实际的汉英翻译过程。研究翻译过程最适宜采用有声思维方法(think-aloud protocols,简称 TAP)。TAP指研究者要求受试者在完成翻译任务的同时,尽可能地说出大脑中即时的思维意识活动。研究者做好受试者口述报告的录音或录像记录,然后把记录转写为书面文本进行分析[2]。采用这种研究方法可以追本溯源,反映译者大脑的思维过程对翻译的影响,可以从不同翻译单位上、原语同译语之间的相互影响、译者本身的特点与问题等多个层面对翻译过程进行分析[3],可以有效地定位学生在翻译过程中的哪个阶段如何产生了问题,从而找出影响翻译的因素,然后对症下药[4],更有效更精确地制定恰当的教学策略,提高教学质量,改善学生的翻译水平。有声思维实验是翻译过程研究的新方法,是翻译教学的重要指导力量,目前受到了越来越多的关注。通过对山西某大学30名英语专业大一学生汉英翻译过程的实验记录和结果分析,探究学生翻译过程中的思维问题,便于制定恰当的教学策略,对提高学生的翻译水平具有重要意义。

一、实验过程

实验过程主要分为前期准备和正式实验两个大的阶段。

1.实验前的准备工作包括以下三个方面:

第一,选取受试者。通过自愿报名的方式,确定山西某大学30名英语专业一年级本科生参加实验,他们来自一个自然班。测试者向受试者说明实验的目的,同时告知学生该实验与他们的平时成绩和期末成绩无关,以减少他们的紧张感。

第二,选择实验文本。在选择实验文本时主要考虑到了以下几点:实验材料中要包含一定的问题让受试者报告;难度适中以保护受试者的自信;实验材料不宜过长以保持受试者的注意力。根据这几点要求,最后选取了学生综合英语阅读(精读)课使用的教材──北外英语学院资深教授杨立民主编的《现代大学英语》课后练习中的 “汉译英”部分,采用了24个有代表性的句子,每次4—5句,分5次进行。

第三,确定实验方法。TAP 实验在学校的语言实验室进行,实验运用无干预的有声思维方法收集语料,让受试者边译边大声说出自己的思维,同时进行录音。受试者可以使用词典等工具。语料分析主要采用标注和统计的方法。如,翻译单位采用词、词组、小句、句子4个基本单位进行标注。

2.正式的实验过程包括以下5个阶段:

第一,培训阶段。在这一阶段,测试者选用不用于真正的实验的材料向受试者举例示范有声思维的操作过程,然后让受试者进行热身训练。稍后由受试者举例,测试者进行点评,指出不足之处,然后全体受试者进行试录。同样,测试者及时反馈点评,如此循环,直到受试者熟悉了有声思维的过程和整个实验步骤。

第二,录音阶段。在语言实验室,30位受试者在对句子进行翻译的同时,自始至终报告头脑中全部的思维活动,口述的过程中,不允许有较长的停顿和沉默,这一过程被录音。然后,将全部的录音进行收集保存。

第三,转写阶段。经检测,30位受试者5次共150份录音中的停顿总长度均小于每次翻译总时长的10%,录音全部合格。之后,把收集到的150份录音忠实地转写成书面形式,不作任何修改,停顿、沉默、语气词甚至口误、错误的单词等都被转写成相应的书面形式。

第四,标注统计阶段。撰写完成后,测试者对150份语料共720个句子的口头报告转写成的文本进行标注、分类和统计分析。

第五,访谈阶段。对30名受试者逐一进行访谈。访谈内容主要包括有声思维报告是否真实反映思维过程,有声思维翻译过程中遇到过什么问题,有声思维实验是否能促进学生翻译能力的提高等,并要求每位学生就进行有声思维实验写出书面的心得体会。经过对学生的回顾性访谈和对书面报告的初步分析,确认全部数据都是真实可靠的。

二、结果分析

通过对转写文本标注的数据统计和分析,得到了学生在做翻译过程中思维的不同方面,发现了许多从翻译结果来看研究不出来的影响翻译的因素,主要可以分为翻译单位的大小、母语思维的影响、整体策略和其他非思维因素等四个突出方面,以下是具体的分析结果:

(一)翻译单位的使用情况和分析

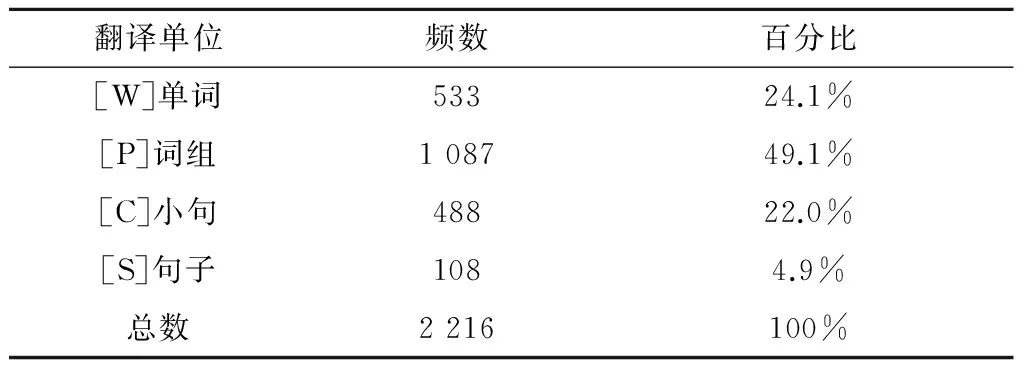

通过对30名学生的720句翻译文本翻译单位的标注和统计发现,学生在翻译过程中使用最多的是词组,词和小句次之,句子最少 (如表1)。根据国外的研究成果,在翻译单位的使用上,译者语言水平越高,翻译经验越丰富,就越倾向使用较大的翻译单位[5]。结合本次实验数据,不难发现,大一学生的翻译单位以词组和单词为主(约为73.2%),极少数以句子(4.9%)为翻译单位。这些用句子为翻译单位的包含两种可能:一是翻译水平较好的同学,一气呵成,自动生成了翻译的文本;另一种则是翻译水平较差的同学,基本写不出翻译的过程,因此参照教材或是网络上的翻译而直接写出了文本。学生翻译单位的使用情况说明学生在翻译中基本上是简单的字词对译,并无宏观意识。

表1 翻译单位使用情况

(二)母语思维负迁移情况分析

在中国学生学习英语的时候,虽然汉语中的有些学习方法,如句子成分的区分可以运用到英语学习中,起到辅助作用。但是,在很多时候不考虑英汉差异,将母语思维直接迁移到英语当中,就会引起许多错误(见表2)。

表2 翻译文本中各类错误分布情况

从表2可以清晰地看出,第1—8种错误(约占73.1%)均与母语思维的负迁移有关联,如,汉语重意合,句子多为连动句,每句中含有多个动词,并无太多连词,无时态变化,也没有人称、性、数、格的变化等,因此,学生在翻译过程中,如果没有英汉差异的意识,没有英语语法不同于汉语语法的概念,必然会将汉语思维直接迁移到英语中,造成很多翻译错误。选词不恰当的例子如下:有10%的学生将“他气得脸色发青”当中的“青”译为“green”,有30%的学生将 “把文件看完”译为“see”, “see…over”, “look”, “look at”, “look…over”, “see…finish”等,有10%的学生将“引起许多严重的问题”当中的“问题”译为“question”, 还有20%的学生将“这不只是一个钱的问题”当中的“问题”译为“question”等。

(三)宏观分析能力薄弱

在720个句子中,学生可以针对全句进行较全面成功的综合分析(包括时态、语态、连词、从句等“自上而下”)的仅有165句,约占22.9%,一名同学某句的分析如下:“他的话听起来很有说服力,但好听的理由并不等于好的理由,两者之间存在很大的区别。这句话的时态应该用一般过去时。因为有好几个逗号,所以先分开写。第一句的主语是‘他的话’,也就是 ‘his words’,谓语是‘听起来’,可以用 ‘sounds’, 表语 “有说服力”,可用adj. ‘convincing’ ,而‘很有’是修饰语,用 ‘very’。所以这一句是 ‘His words sounded very convincing’。第二句有转折 ‘but’作连接词。主语是‘好听的理由’,因为宾语是‘好的理由’。如果按照adj.+ n的顺序来写,显得混乱,所以主语可用一个定语从句,即 ‘The reason that sounded good’。而谓语‘不等于’是一个短语,即 ‘is not equal to’,宾语为 ‘the good reason’,所以第二句是 ‘But the reason that sounded good is not equal to the good reason’。最后一句中‘存在’也就是‘有’,可用 ‘there be…’句型,主语是 ‘big differences’,‘两者之间’为状语, ‘between the two’。所以这一句的总翻译是: ‘His words sounded very convincing, but the reason that sounded good was not equal to the good reason and there are big differences between the two’”。这样的分析比较全面准确,能把握全局,因此译文也是正确的。能对句子的主语、谓语等成分做简单分析的有238句,约占33.1%;能简要分析句子的时态、语态、语气等方面的句子有287个,约占39.9%,当然,以上提到的对句子成分和时态语态等进行分析的句子当中有重合的,也就是有些句子既有句子成分又有时态语态的分析,所以做了两次统计。而剩下的其他句子则无任何简要分析,这说明学生拿到一个中文句子进行翻译时,并无全局意识,基本上就是从左译到右,“只见树木,不见森林”,“自下而上”,也客观上造成了译出的句子不符合英语重“形合”如“一棵参天大树,一串葡萄”的结构特点。

(四)其他非思维因素

从表2中,还可以看出,除了以上提到的思维方面产生的错误,还有约26.8%的错误,包括缺少成分、虚拟语气用错(在23处错误中,有5处为判断虚拟语气正确但是译错,并非未判断出虚拟语气)、介词用错(如, “在这个场合”译为“in this occasion”)、搭配不当(“花钱做某事”译为“spend money to do sth.”)等,这些错误与思维方式并无关联,说明学生的语言基本功比较薄弱,对一些单词用法、固定搭配、虚拟语气等需要记忆的知识掌握不牢固。也有部分原因可能是态度不认真,或者是出现了口误。

三、以实验为基础制定的教学策略

通过以上的实验、数据分析和原因推断,可以得出一些翻译教学上的启示,据此,制定相应的教学策略。

1.有声思维实验方法本身就是一个新的教学尝试。当然不能排除,由于学生操作不到位或者学生之间的个体差异,有声思维方式并不一定适合所有的学生,如,有2个基础较弱的学生认为这实在太难了,说不出怎么译,约占6.7%;而有3个基础较好的学生则可能是因为翻译水平较高实现了翻译过程的自动化,因此,只知其然不知其所以然,也体现不出翻译的过程,约占10%。对这两类学生来说,有声思维方式对他们的作用不大。但是,每次挑选4—5句让学生在语音室参与录音,势必提高了学生的重视态度,减少了马虎怠慢。少而精的练习和新式学习方法,提高了学生的学习兴趣,变被动为主动,是对“以学生为中心”的教学指导思想的践行,让学生有新鲜的体验。其次,从学生的访谈记录可以看出,只有13.3%的学生认为作用不大;6.7%的学生认为很难,几乎没有作用;80%的学生认为有声思维对他们翻译水平有很大帮助,以下是几位同学的评价:“录音可以让老师了解我们的知识点的漏洞,帮助我们进步”;“我的感悟是:①翻译的时候要注意时态和语态;②要学会灵活运用各种从句;③要注意断句,不要一味根据汉语句子的断句来译英文;④要注意英文中的用语习惯与中文的不同;⑤语法很重要”;“通过一段时间的录音练习,其实是有一定的收获的。最起码拿到一个句子不会像之前那样无厘头地乱写一通,而是学会找句子的主干,学会了分析句子的成分,虽然有时候还差些,但最起码有了一个大方向了。还有感触最深的就是逗号、句号问题,之前从来不会注意这些,只是一味地‘一逗到底’,现在会比较刻意地注意这些细节和问题,或者加个连词,突然意识到这个问题的重要性。还有,就是虽然有些词用上去不算错,但会考虑一下是否能形象地表达出这个意思,会在比较中选出那个相对好的词”等等,这些评论都反映了学生真实地体验到了收获。除此之外,通过有声思维过程,教师增进了对学生的了解,可以从不同的层面去了解学生的学习态度、思维方式、语言能力、分析能力等,便于因材施教。当然,有声思维毕竟费时费力,因此,建议可以部分或全部布置成课下作业进行,以免浪费了宝贵的课堂时间。

2.有声思维过程中暴露出来的学生翻译过程中存在的问题,则能帮助教师及时定位问题,适时调整教学策略。第一,针对学生翻译单位较小、翻译时缺乏宏观意识的现状,促使教师多布置翻译的练习,多进行批改和学生的互评,将共性问题多进行指导,帮助学生逐步树立在翻译前进行综合分析的能力,“袖手于前,成书于后”,先思考,再动笔。第二,在课堂上引入“正迁移”、“负迁移”的概念,向学生系统讲述英汉语言、思维、语法、句法、文化的差异,让学生潜移默化,逐渐养成时刻关注英汉语言及文化差异的好习惯,势必可以提高他们翻译的质量。第三,学生要增加阅读积累,语言的学习需要一个环境。当现实环境不具备时,可以用书本当中提供的语境,因此,大量进行输入阅读,见识各种各样的语言现象,当然会让学生复习和熟练已有的知识,拓宽视野,增进对语言的其他用法的了解,培养一定的语感,这样就不会总是产生理解上的偏差。教师在教学中常常发现学生的理解方式和翻译方式是自己根本意想不到的,这充分说明了学生思维的局限性。也说明了,积累达到一定的量时,大脑自动会过滤掉那些错误的翻译,自然而然地闪现正确的版本,如果学生可以达到这样的境界,自然在汉译英时会少一些愁闷和错误,多一份自然和精确。第四,如果是非思维方面的问题,则教师应引导学生去正视自身语言学习的状态,虽然翻译能力弱,但却不是翻译的思维问题,而是自身整体的语言学习情况不容乐观,语言记忆的基本功没有到位,应首先在基础知识上多下功夫,有所改善后再来进行翻译提高。

当然,这次实验只是以山西某大学英语专业一个自然班的30名学生为研究对象,样本数量较小,实验条件有限,也有分析数据时的主观限制,所揭示的问题具有一定的局限性。但是可以管中窥豹,为翻译教学提供一些启示。有声思维借鉴了认知心理学的研究方法,是研究操作过程的新尝试,目前已广泛应用于英语听、读、写、译的研究。有声思维实验方法虽然繁琐,但是因其追本溯源的重要作用,必将成为未来翻译教学的必不可少的辅助工具,需要对其进行推广。希望以后有更多此方面的实证研究,以期从低年级开始,逐步提高英语专业学生的汉英翻译能力,培养合格的翻译人才。

[1]Baker, Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies[M]. London and New York:Routledge,1998.

[2]李德超.TAPs翻译研究的前景与局限[J].外语教学与研究,2004(5):385-391.

[3]苗菊.有声思维──翻译内在过程探索[J].外语与外语教学,2005(6):43-46.

[4]杨立学,姜茜.以学生为中心的翻译教学改革——有声思维翻译过程研究[J].天津工程师范学院学报,2009(12):56-60.

[5]刘立香.翻译过程的有声思维实验研究[J].福建省外国语文学会2006年年会暨学术研讨会论文集(上),2006.

A study of C-E translation teaching strategies of lower-grade English majors——based on think aloud protocols experiment

DONG Xiu-jing

(EnglishDepartment,TaiyuanInstituteofTechnology,Taiyuan030008,China)

Some common prominent problems are discovered in the C-E translation process of lower-grade English majors based on an analysis of think aloud protocols (TAP) experiment carried out among 30 freshmen of English Department in one of the colleges in Shanxi.They are as follows:The translation units they use are smaller;Negative transfer of their mother-tongue thinking is relatively serious;Their macro analysis ability is relatively weak;Problems not related to thinking.According to their practical problems,some teaching strategies are put forward:firstly,TAP experiment itself is a very effective teaching strategy;besides,teachers should give students lectures systematically on how to improve their macroscopic awareness based on translation practice,the differences between Chinese and English thinking and languages,accumulation of knowledge through reading and a correct self-judgment of their own problems not related to thinking,so as to cultivate and improve C-E translation ability of lower-grade English Majors practically.

think aloud protocols;translation process;problems;teaching strategies

10.3969/j.issn.1009-8976.2016.01.041

2015-12-25

太原工业学院院级教育教学质量水平提升工程教学项目(项目编号:2014YJ 34)

董秀静(1986—),女(汉),河北衡水,讲师,硕士

主要研究翻译理论与实践。

H319

A

1009-8976(2016)01-0145-04