中国国家博物馆典藏战国至唐墨迹综述

2016-09-21晁岱双

文/晁岱双

中国国家博物馆典藏战国至唐墨迹综述

文/晁岱双

汉字在漫长的演变发展的历史长河中,一方面起着思想交流、文化继承等重要的社会作用,另一方面它本身又形成了一种独特的造型艺术。汉字形体,最初为生活中使用的符号,人们在使用过程中,一方面把它逐渐美化,同时为了使用的方便,又不断加以简化。中国书法发展到汉代,篆、隶、楷、行、草五种书体已基本完备,汉代以后,并没有新的书体出现,而只有不同风格和流派的变化。

综观中国书法的发展、演变、流布以及存世状况,我们知道,中国书法得以传世不外乎铸造、刊刻和书写几种方式。其中用毛笔书写是我们认为传统意义上最直接、最为普遍的书法模式。我们把那些书写在竹、木、砖、石、陶、瓷、布、帛、绢及纸等不同质地上的文字,统称之为墨迹。我们当前所见到的早期墨迹,应推战国、秦汉时期的简牍、帛书,在造纸术发明以后,卷轴墨迹不断出土,法书墨迹大量得以重现。

中国国家博物馆所藏历代墨迹,除在各类器物上所保存下来的书法文字以外,主要是简牍、帛书以及卷轴墨迹。其中晋唐文书、晋唐写经、宋元墨迹、明清墨迹分别单独列出。而馆藏战国至唐代部分的法书墨迹,大致涵盖篆、隶、楷、行、草诸体,从中大致可以看出中国汉字书法的发展演化情况、艺术特点和书写工具、材料之变化。

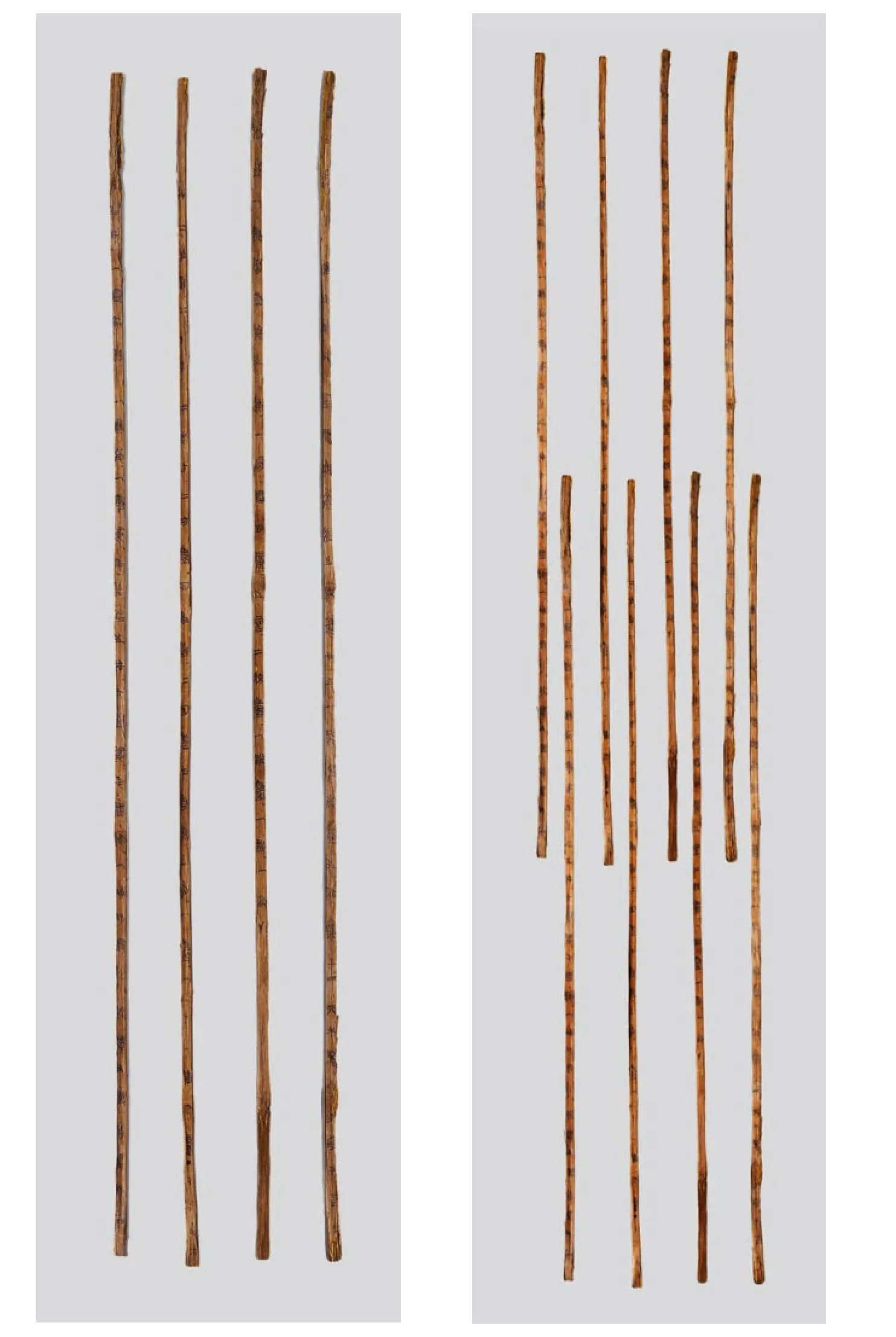

□ 图1 战 国 信阳楚简 68.6cm×1.2cm 中国国家博物馆藏

一

简牍是一种主要以竹木为材料记录文字的工具,它是在一定的历史阶段中国文字的主要书写形式。我国最早的书籍就是简策和版牍。简策是用细竹、木条编连而成,一根竹、木条叫作“简”,简上一般只写一行字,一部书要用很多的简编连成策(册)。由于材料的不同,有用木条制成,也有用竹片制成的,通称为竹木简。简牍上面的文字一般用毛笔书写,战国至汉末,简策是书籍的主要形式。近几年来,各地不断地出土了战国、秦汉时期的简牍,如云梦秦简、西汉云梦竹简等,特别是西北汉简,出土数量庞大,形体完整,字迹清晰,简文内容丰富,涉及面广,而且是研究书法艺术的活资料。

□ 图2 西 汉 庚戌简 23.9cm×0.9cm中国国家博物馆藏

□ 图3 东 汉 姑臧西乡阉道里壸子梁铭旌 211.3cm×45.1cm中国国家博物馆藏

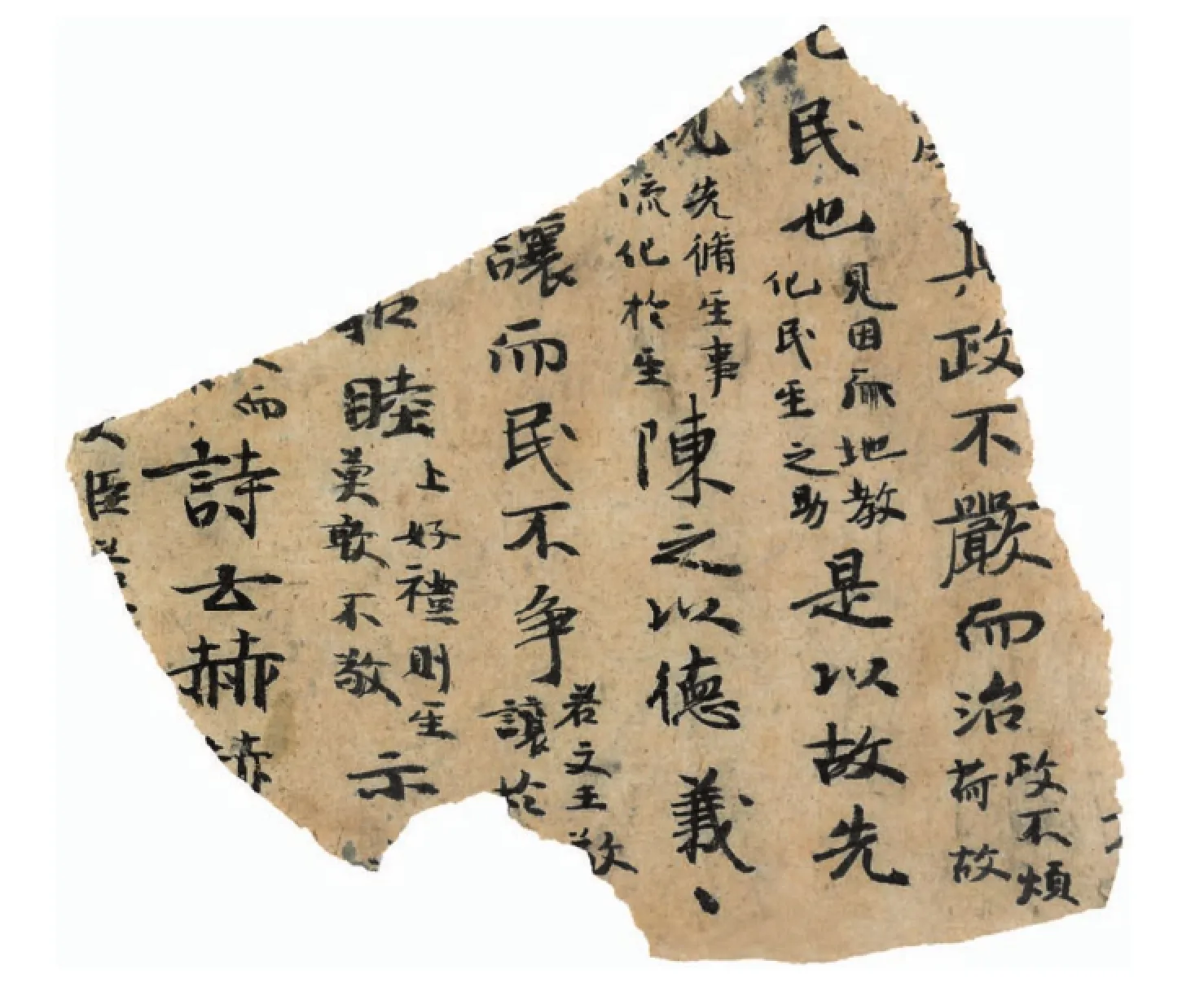

春秋、战国时期,尽管政治动荡,战争频繁,人们的思想却也最为开放、自由,中国古代文化在这一时期飞速发展,文学、艺术和哲学思想的发展尤其显著,在“百家争鸣”的推动之下,儒、墨、道、法、阴阳、纵横等家轮番崛起,互相辩驳,实现了中国历史上空前活跃的思想大解放。一大批文化经典创作或结集于此时。春秋、战国也是中国艺术大发展的时期,从遗留至今的书法实物来看也大大多于周代,形式也更加多样,除了青铜器铭文,还有刻石、帛书和竹简、玺印等。其分布范围很大,几乎遍及中国大部分地区。春秋晚期和战国早期,书法的装饰美化趋势日渐盛行,鸟、凤、龙、虫书等新书体作品日渐增多,并由南方蔓延到北方。中国书法经甲骨文、金文,至春秋战国时期,由于诸侯割据,因此殷商以来的文字,在诸侯各国走上了不同的发展道路,这一时期,书法的形态和技巧亦呈现了百家争鸣的局面。如北方的晋国的“蝌蚪文”,吴、越、楚、蔡等国的“鸟书”,笔画多加曲折和拖长尾。到战国中晚期,书写流便的“草篆”普遍流行,并为新书体的出现奠定了基础。其中如信阳长台关、长沙仰大湖、荆门包山战国墓出土的楚简,虽然多是“遣册”之类,但在古文字研究方面意义十分重大,在书法发展史上亦占有重要的地位。春秋战国时期的金文已不似西周金文那种浓厚的形态,替之以修长的体态,显示出一种圆润秀美之风貌。从现存这一时期的书法实物来看,以齐国、楚国、秦国的金文富有特色。从国博馆藏的信阳楚简(图1)可窥一斑。

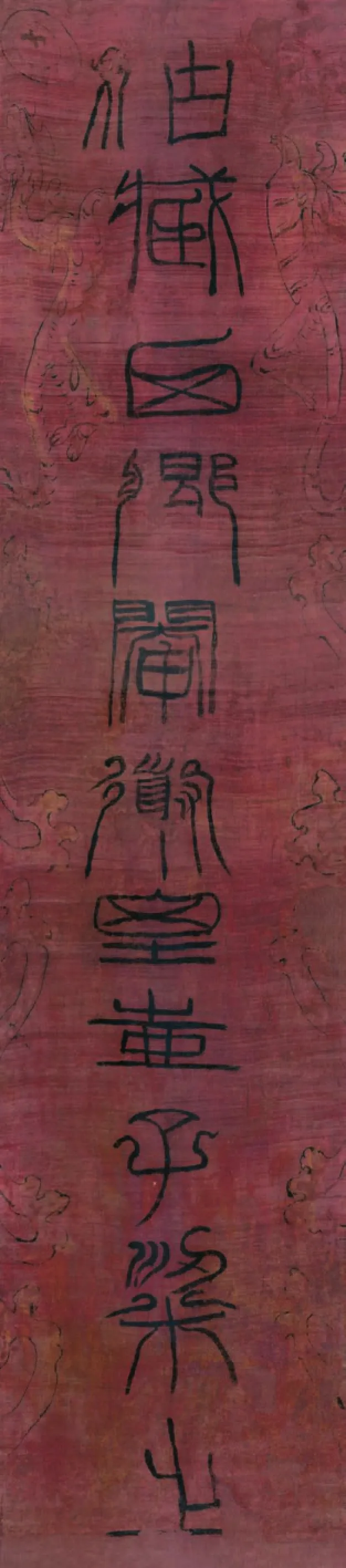

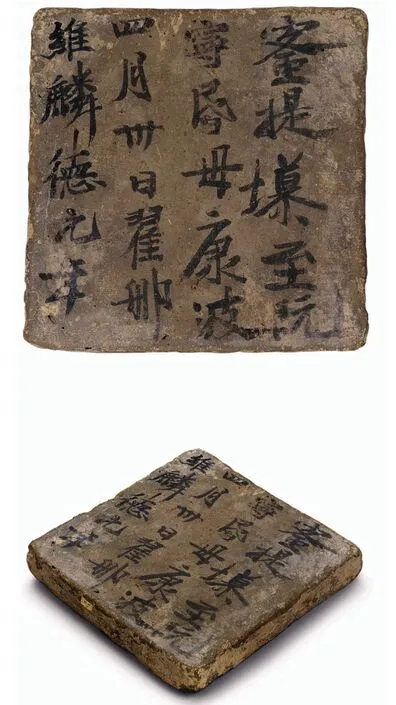

□ 图4 高昌延和十一年 朱书任谦墓表 36.2cm×36cm 中国国家博物馆藏

信阳楚简系战国早期的简牍之一。1957年初出土于河南信阳市长台关西北小刘庄战国楚墓,内容为古书与遣策。从残存编带看,竹简上、下分别用黑色丝带编连。从出土情况看,部分竹简编连是每四根为一束,先编连,后书写。两两相对,字面朝里。每简均为单行墨书,顶格不留空白。文字排列匀称、疏朗。简文断句,多在句末画一横线,亦有遗漏者。各简文字数量不等,多者48字,少者16字。部分简上有刀削痕,或削去三四字,或削去下半简。简文是记载随葬品的名称和数量的清单,并且对于衣物往往有所描述,即《仪礼·既夕礼》所谓的“遣册”。信阳竹简书迹是战国时期的大篆书,结构紧密,方形、长形兼有,笔迹徐缓圆润,平入平出,行笔少有粗细轻重变化,波磔不明显,是研究战国文字和书写形式的重要资料。

□ 图5 唐 代 麟德元年 康波密提墓志 32.7cm×33.8cm 中国国家博物馆藏

秦汉时期是中国书法继承与创新的变革时期。许慎《说文解字·叙》称:“秦书有八体,一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书”,基本概括了此时字体的面貌。秦始皇统一国家后,丞相李斯主持统一全国文字,这在中国文化史上是一伟大功绩。秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和其他诸国文字的基础上删繁就简而来,规范统一,这是中国书法史上最初的规范化书体。从云梦睡虎地秦墓出土的简牍墨迹和其他历史遗物及秦代之后书法发展的轨迹看,秦代书法出现了篆书与隶书并存的现象。许慎《说文解字·叙》称:“秦烧火经书,涤除旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易。”睡虎地秦简文字,与许慎所说完全符合。结合战国秦兵器铭文,证明隶书在秦始皇以前已有萌芽。云梦简的出土,可以确知在相当早的时候隶书就已经通行了。郭沫若也曾用“秦始皇改革文字的更大功绩,是在采用了隶书”来评价其重要性。秦代书法除了刻石、简牍以外,尚有诏版、权量、瓦当、货币等文字,风格各异。秦代书法,在中国书法史上留下了辉煌灿烂的一页,历代都有极高的评价。

汉承秦制,小篆是重要的应用文字之一,东汉以后才逐渐被隶书取代,但在许多特殊的重要场合仍然被使用着,因而两汉对小篆书来说也是一个值得重视的时期。其书迹遗存主要有碑刻、碑额、铜器铭文、砖文和瓦当、墨迹等。本书所收甘肃武威出土的东汉壶子梁铭旌,铭文书迹为墨书篆法。细笔瘦硬,间架宽博,圆转处流畅,方折处劲健,颇具金石韵味。

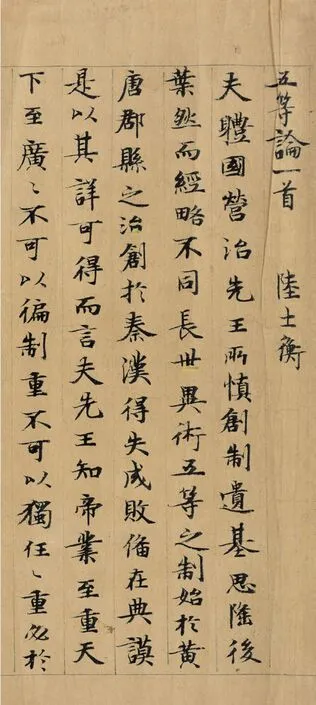

□图6 唐 代 写本陆机五等论卷(局部 ) 28.5cm×179.8cm 中国国家博物馆藏

卫恒《四体书势》云:“隶书,篆之捷也。”隶书是在篆书的基础上产生的,是继小篆之后出现的又一代表性书体。随着时间推移,由于小篆,篆法严谨,书写不便,隶书的出现,其主要目的就是为了书写方便。删繁就简,字形变圆为方,笔画改曲为直,改“连笔”为“断笔”,更便于书写,结体由纵势变成横势,线条波磔更加明显。隶书的出现是汉字书写的一大进步,是书法史上的一次革命,其意义不仅在于汉字从此走向了符号化,更重要的是它改变了汉字的书写方式和审美趋向,从而为楷书书法艺术的产生奠定了基础,并进而为中国书法艺术的发展和繁荣开辟广阔的天地。

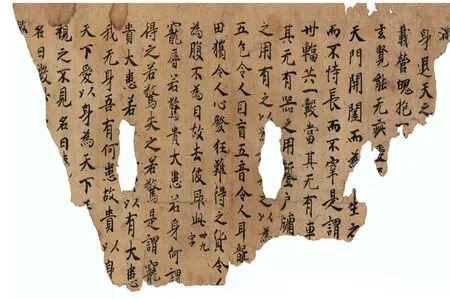

从中国国家博物馆馆藏汉代竹木简书实物,可以大致看到汉代隶书从草创到成熟的大致面目。1930年出土于甘肃额济纳旗居延遗址的地节四年简、马臧□尊简,为西汉时期的木简,其书迹为墨书,隶法明显,且有行书意味,字体较小,但行气疏朗,是西汉简牍书法中较为成熟者。1929年出土于新疆罗布淖尔的西汉时期的木简《庚戌简》(图2),书迹为隶书,一行十八字,隶法中有行草意味,变化较为丰富,秀美精丽,实为难得之佳作。这批简大部分产生于西汉时期,年代早,数量多,内容丰富而极为珍贵。居延汉简中,字体篆、隶、真、草皆备,且风格多样,各具其美,为研究西汉书法提供的资料也最为丰富。简书的字形代表了西汉向东汉过渡的隶书,为东汉隶书的成熟奠定了基础。在用笔上的方笔折锋,运笔使转变化明显。字形已趋于扁势,篆意已基本脱尽,部分墨迹章草韵味浓厚、同时为研究当时政治、史实、章程、经济、文化、民俗以及古文字等方面提供了宝贵资料。

□ 图7 唐 代 写本文选序残纸 28.2cm×29.5cm 中国国家博物馆藏

从书写材料的角度分析,简牍书法使用的大多是竹、木材料,书写者多是当时参与书写活动的普通人。这是文字在实际应用活动中,与社会生活联系最为紧密频繁,最为普遍广泛的书写形式。“工欲善其事,必先利其器”,书写的材料、工具对书法艺术效果的产生关系很大。简牍书体的形式,是与它的书写工具密切相关的。用具有弹性的毛笔写在质地坚硬、形状狭长的竹木条上,这是汉简书法的基本形制和特征。与官方铭刻书法形式相比,简牍书法在日常应用中更为活跃有生气,自由流动,呈现出多种多样的书迹风貌。由于材料的限制,简牍的书写者别具匠心,使字迹尽量横向发展,左掠右波,极力行舒展之意,使结构紧而不密,疏而不松,率意外露,以拙生巧,呈现出严谨、整齐,又极富装饰意味的自然美。这也是一定历史阶段由各种因素互相影响所产生作用的结果。

□ 图8 唐 代 写本尚书·大禹谟残纸 12.5cm×8.2cm 中国国家博物馆藏

图9 唐 代 写本孝经·三才章残纸 13.4cm×14cm 中国国家博物馆藏

二

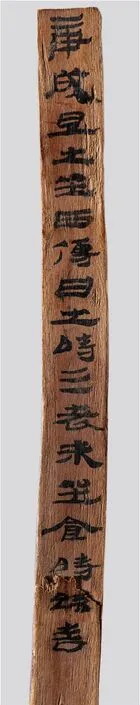

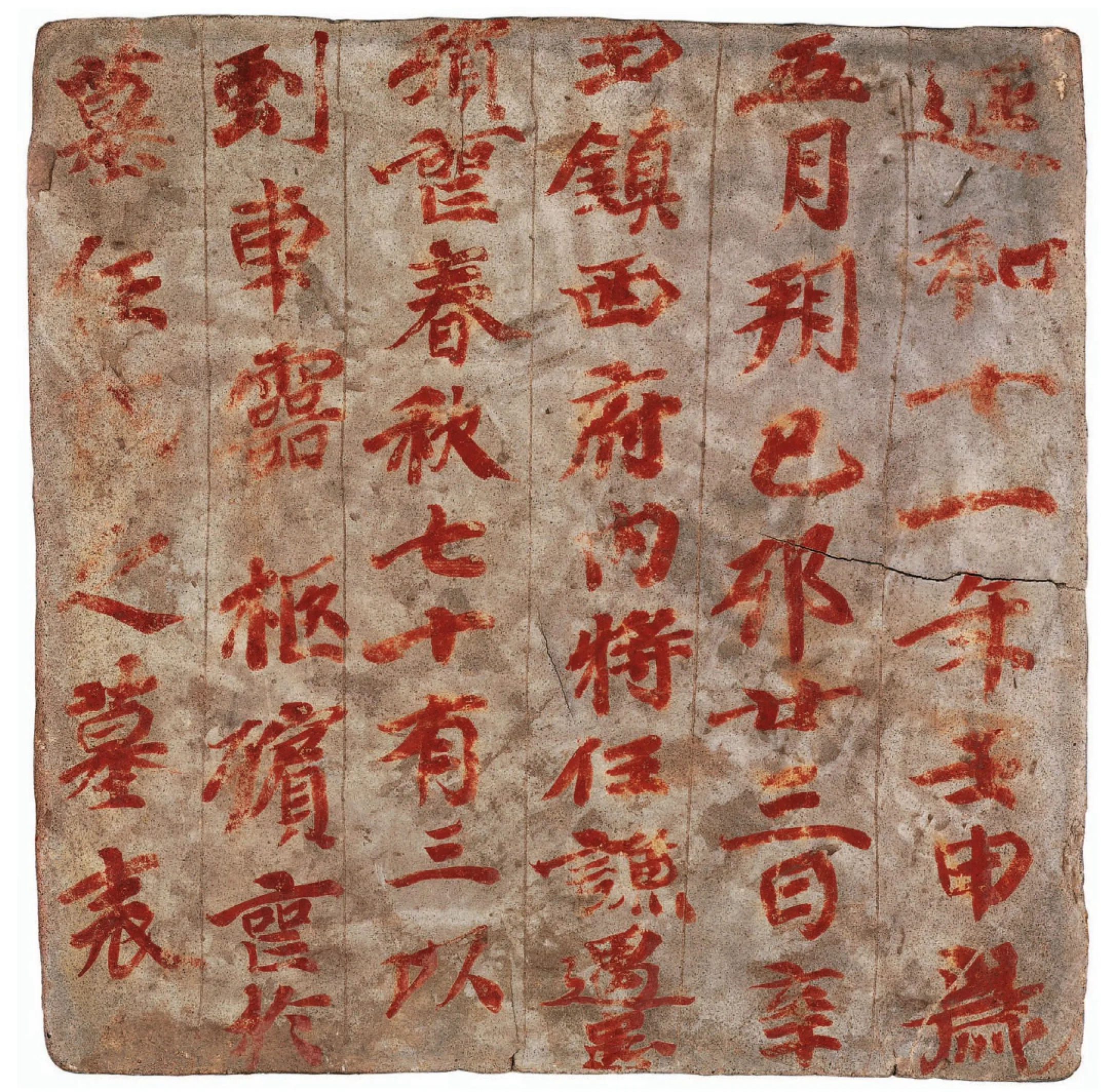

帛书是中国书法赖以保存、流传的又一种形式。帛书指书写在帛上的文字。帛书又名缯书,是以白色丝帛为书写材料,其起源可以追溯到春秋时期。当时,帛已经泛指所有的丝织物,用途也相当广泛,其中作为书写文字的材料,常常“竹帛”并举,并且帛是其中贵重的一种。在汉代古籍上已有“帛书”一词,如《汉书·苏武传》载:“言天子射上林中,得雁,足有系帛书。”而帛书的实际存在应当更早,可追溯至春秋时期,如《国语·越语》曰:“越王以册书帛。”不过,由于帛的价格远比竹简昂贵,它的使用当限于达官贵人。现存最早的,春秋战国时代唯一的完整帛书于1942年9月发现于湖南省长沙子弹库楚墓。无论是写在竹木简还是丝织品上的文字,都是当时的手迹。就帛书的书法艺术而言,其排行大体整齐,间距基本相同,在力求规范整齐之中又现自然恣放之态。其字体扁平而稳定,均衡而对称,端正而严肃,介于篆、隶之间;其笔法圆润流畅,直有波折,曲有挑势,于粗细变化之中显其秀美,在点画顿挫中展其清韵,充分展示作者将文字艺术化的刻意追求。这些帛书墨迹,不仅是珍贵的文物,尤其对于书法研究有着重要的史料价值。从中国国家博物馆馆藏帛书来看,较为典型的是姑臧西乡阉道里壸子梁铭旌(图3)。此件“铭旌”1957年出土于甘肃武威磨嘴子。“铭旌”,即“明旌”,是竖在柩前以表示死者姓名的旗幡。此明旌左上端绘一圆圈,内绘金乌,寓意为载金乌的太阳;左上端已残,当绘载玉兔的月亮。两侧分别绘饰龙及虎纹形像,笔意简洁明快,飞腾向上。全幅周边饰有云纹。凡此画意即是导引灵魂升天,祝愿冥福。铭文为竖向一行,现存11字,下端残缺一字或两字。每字径约18厘米,铭文书迹为墨书篆法。细笔瘦硬,间架宽博,圆转处流畅,方折处劲健,颇具金石韵味。个别字篆法中略显隶意,变化较为丰富。文字写在绢帛上,历时久远而墨色如新。

□ 图10 唐 代 写本老子残纸 13.9cm×32cm 中国国家博物馆藏

从历代书迹遗存状况来看,直接书写在石头、砖瓦、陶器、瓷器等材料上面的墨迹也不在少数,我们可以从中窥探出古人在用笔、用墨、书写材料等方面的相关信息。1953年河南洛阳金谷园村西汉墓出土的朱书陶仓为随葬冥器。该陶仓口唇扁圆,形似筒,口有圆盖,腹上径大于腹下径,平底,熊形三足。其身有四组弦纹,最上层一道弦纹之下,竖向朱书文字一行,标明该器内所装之物名称与数量。其文隶书,笔致沉着,气象俊妙,神韵娴雅。书写在陶砖上的墨迹有中国国家博物馆馆藏朱书任谦墓表(图4),该墓表为高昌延和十一年(612)之物,1930年出土于新疆吐鲁番雅尔湖沟西。此墓表材质为泥质陶砖,表面平光,浅刻线分六行,其上朱书,每行字数不等,多者十字,少者六字,计49字。书体为行楷书,笔致方折劲健,多有细笔,雄浑俏丽,“秋”“春”等字有隶书意味。中国国家博物馆馆藏砖石墨迹另有康波密提墓志(图5),该墓志为唐麟德元年(664)之物,1930年出土于新疆吐鲁番阿斯塔纳。此墓志材质为泥质陶砖,表面平光,墨书四行,每行字数不等。行书,墨饱笔重,扎实严整,间架宽博,体现了当时的民间书风。

□ 图12 北 朝 增一阿含经·高幢品卷(局部) 24.2cm×1065cm 中国国家博物馆藏

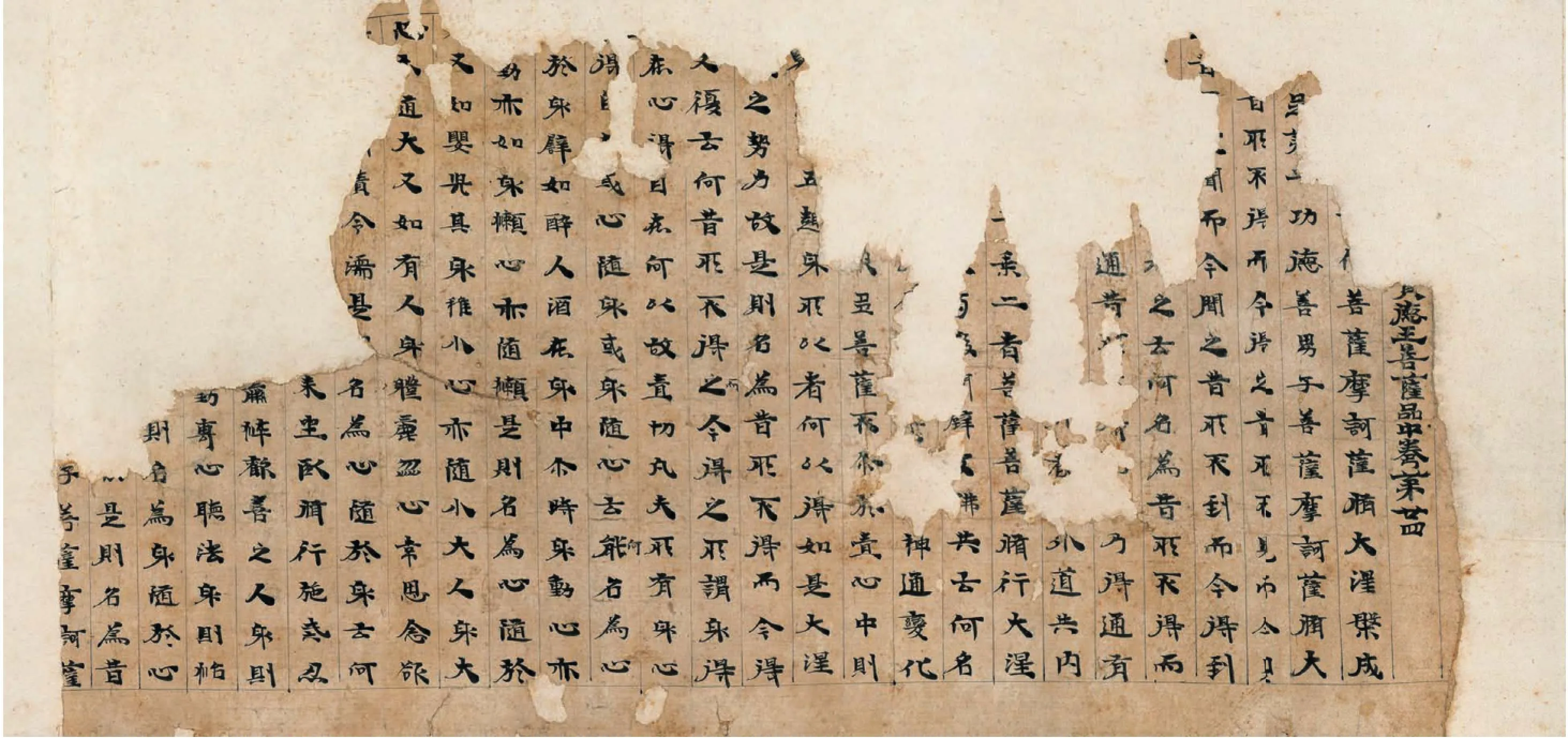

□ 图13 唐 代 大乘入楞伽经·罗婆那王劝请品卷(局部) 27.8cm×861cm 中国国家博物馆藏

三

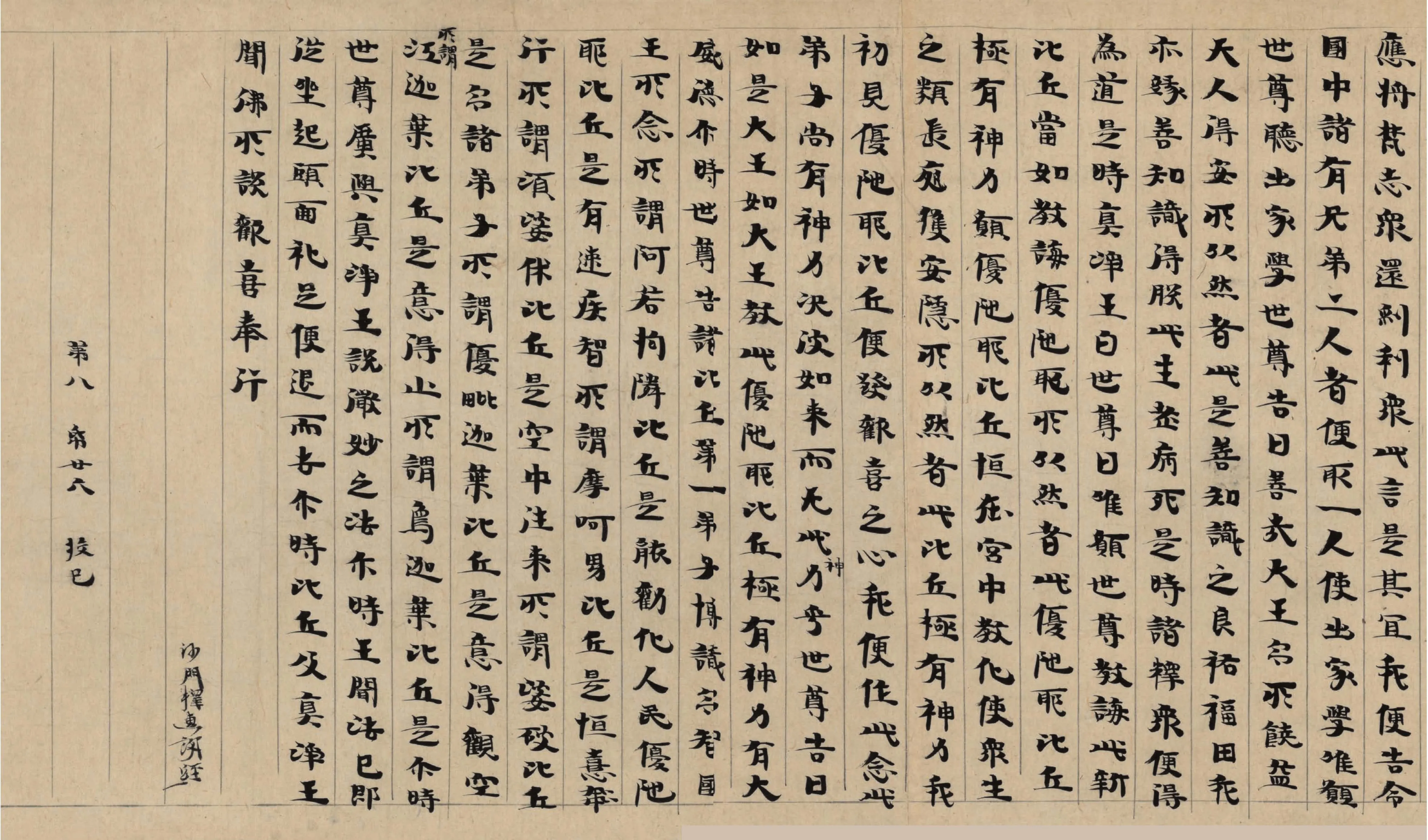

纸本墨迹是中国国家博物馆馆藏法书墨迹中最为丰富的一类。顾名思义,这些墨迹是用毛笔直接在纸张上书写的。从馆藏情况来看,此类墨迹甚为丰富。中国国家博物馆馆藏纸本墨迹以唐代为最多,从书体来看,大多为楷书,或行楷书,少量为行书。唐代书法由于唐太宗李世民的提倡,成为中国书法的一个鼎盛时期,呈现出宏大、宽博的气象。唐代书家之盛,不减于晋。唐太宗最爱王羲之书,国学置书学博士,当时遴选人才之法有四,即“身、言、书、判”。其中之“书”,意指“楷法遒美者”。由于唐代书家辈出,颜、欧、褚,柳,各擅其长,故后世学书,多以晋唐并论。由于晋唐名家墨迹流传甚少,学书者除了临习名碑拓本外,古人用笔之法从文书、写经中求之。

中国国家博物馆馆藏新疆吐鲁番出土晋唐人文书残纸和写经,除黄文弼于1929年所得的一部分见于其《吐鲁番考古记》《高昌砖集》外,尚有罗惇爰、唐兰旧藏,清光绪(1875—1908)间新疆财政监理官梁玉书的旧藏。梁氏所藏多经王树题跋,有的见于王氏《新疆考古录》。梁氏殁后,一部分售与吴保伟和中村不折,中村所藏今归日本东京书道博物馆,吴氏所藏今归中国国家博物馆。唐兰、梁玉书旧藏多未见于著录,且附有诸家考证文字,弥足珍贵。中国国家博物馆馆藏敦煌文书和写经,以唐代写本为多,晋唐名家墨迹传世者绝少,馆藏文书和写经,虽非名家所书,但从了解古人用笔用墨之法的角度讲,胜于碑刻拓本。有些墨迹文采与书法俱佳,不仅可做研究的对象,而且是研习书法的绝好范本。且个别文书、写经,署有年款及有关人名,为确定原件具体年代提供了可靠的依据。

中国国家博物馆馆藏写本陆机《五等论》卷(图6)是唐代纸本墨迹中楷书的代表作之一。此卷乌丝栏,首行为书题及作者。正文计93行。文字内容见于《晋书·陆机》传及《文选》李善注。互校文字略有不同,大多字异义同。陆机(261—303),西晋文学家。字士衡。吴郡华亭(今上海市松江)人。太康(280—289)末,同弟云至洛阳,文才倾动一时,誉称“二陆”。曾官平原内史,世称陆本原。诗重藻绘排偶,多拟古之作,善骈文。原集已佚,后人辑有《陆士衡集》。“五等”即五等爵。《礼记·王制》云:“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等。”李善注云:“言古者圣王立五等以治天下,至汉封树不以古制,乃作此论。”此卷小楷书,形象娟秀,笔致流丽;字体虽小却笔法精研,在唐初写本古籍中实不多见。本书所收楷书墨迹,另有写本《文选序》残纸(图7),字虽小,但笔法精到。凡末笔竖笔者,行笔如弓形,捺笔波折徐缓,气势颇大;从整体看横竖成行,字字严谨,笔笔精美,娟秀中藏大气。另有写本《尚书·大禹谟》(图8)残纸仅存三行,楷书,端庄精丽;写本《毛诗·简兮》残纸毛诗字大,笺注双行字小,均为小楷,字体端正,笔法精到,娟秀俊爽,以上这些墨迹均为是初唐时期的无名书家的典范之作。

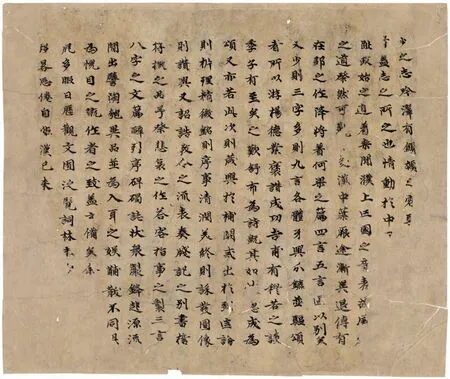

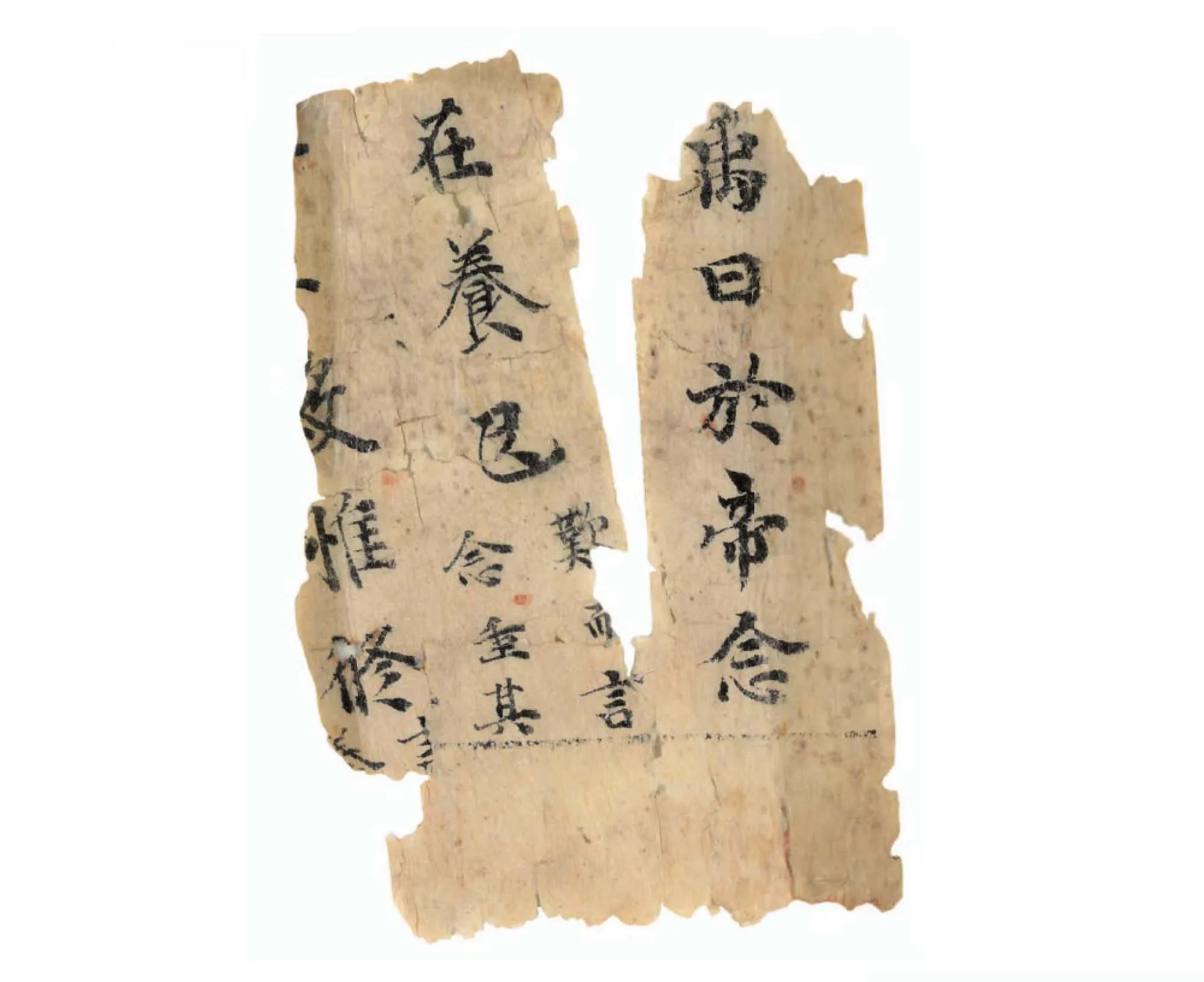

本部分所收行书墨迹有写本《孝经·三才章》残纸(图9),今存残文七行,行楷书,结体偏平,笔道瘦硬,别具一格;写本《老子》(图10)残纸存20行,为《老子》九至十四章残字,与今本《老子》相校,文字略有出入,其中两处破损。行楷书,字迹娟秀,此本原为罗振玉所藏,并装为一册,18开,册后有近人赵钫短跋两则,甚为珍贵。另有写本《开蒙要训》残片六纸写本《太公家教》、写本《书议》残纸、写本《尺牍》残纸、写本《鱼歌子》词残纸(图11,见封底),等等。墨迹多为行楷书或行书,字间行距疏密得当,墨色浓淡兼宜,用笔精到,隽秀中富动感,结字行笔足见书写者的书法功底。

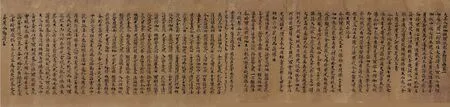

中国国家博物馆馆藏晋唐写经,大都是长卷形式,用纸或绢从右至左抄写,然后粘接成长卷,最长的达十几米,其中《增一阿含经·高幢品卷》(图12)为北朝写经,细麻纸本。《增一阿含经》为佛教基础经典,东晋僧伽提婆译,共51卷(一作50卷),因经文按法数顺序相次编纂,故名。此经卷清末发现于甘肃敦煌莫高窟经洞,为馆藏晋唐写经中较为完整的写本经卷之一。卷长近11米,约由25张纸粘连而成。全卷有乌丝栏,经文内容起于“闻如是”,止于卷末“欢喜奉行”。全文计637行,行18字到20字不等。卷尾有行书署款“沙门释惠訒经”,可知“惠訒”应为写此卷的僧侣名字。末行有“第八,纸二十六,校已”字样。此经卷书法为楷书,却有浓厚的章草意味。字体结构整饬,用笔使转灵活,横笔入锋多尖细,收笔多厚重,古朴淳厚之中刚柔并济,堪为北朝写经中浑厚稚拙、朴茂奇古书风之代表。

另一件较为完整的是《大乘入楞伽经·罗婆那王劝请品卷》(图13),硬黄纸本,全卷约由16张长度约50厘米的纸粘连而成。有乌丝栏,楷书写成。全卷计471行,行17字。经文前有标题“摩诃般若波罗密经四摄品第七十七,卅五”,内容开始于“如是我闻”,结束于“应善修学”。卷尾隔一行写有“大乘入楞伽经卷第一”。此经卷字体为楷书,而多行书用笔。章法茂密、端正严整,笔画舒展且粗细变化较大,撇画多细笔,捺画多一波三折,收放自如。横画多破锋直入,类同尖刀,收笔时稍事停顿,即作回锋,给人以迅疾、畅快之感。为唐代写经之佳作。中国国家博物馆馆藏《大智度论释含受品卷》,长八米有余,约由16张50厘米长的纸粘连而成。有乌丝栏,楷书写成。全卷计424行,行17字。经文前有标题“大智论释第廿二品”,内容起于“佛告须菩提”,止于卷末“如是如是”。行文中有红色句号标示,卷尾另行写有“大智论卷第五十一”。其后有“大业三年三月十五日,佛弟子苏七宝,为亡父母敬写大智度论经一部……”等墨迹五行,计87字之后记。此卷的字体为楷书。章法整饬、缜密,结构工整,端庄秀劲,笔画舒展,撇、捺笔画多延长而出锋,横画收笔多隶书波磔,点画之间穿插紧密、收放自如。通篇书写富有节奏感和独特的审美情趣,为北朝写经中工整流利书风之代表,足见书写者之功力。中国国家博物馆馆藏《大般若波萝蜜多经·教诫教授品卷》卷长近九米,约由17张近50厘米长的纸粘连而成,有乌丝栏。卷首与卷尾隔行均题有“大般若波罗蜜多经卷第二十八”字样,且钤有“报恩寺藏经印”朱色方印。卷前第二行题有“初分教诫教授品第七之十八,三藏法师玄奘奉召译”。卷首隔水处有周肇祥丁丑年(1937)题识一则,介绍本经是敦煌的出土文物,以及对报恩寺和三界寺的详细考证。款下有“无畏”小印。卷尾钤有楷书“三界寺藏经”长方墨印和“周肇祥曾护持”朱色方印各一。此卷楷书写成,又多行书用笔。全卷章法茂密整饬,结构工整,端庄隽秀,笔画舒展,穿插灵活、笔锋显露,收放自如。通篇沉着痛快,富有节奏感,足见书写者之功力,体现了唐代写经的较高水平。

□ 图14 北 凉 大般涅槃经·光明遍照高贵德王菩萨品残卷 26cm×50cm 中国国家博物馆藏

□ 图15 北 朝 大般涅槃经·迦叶菩萨品残卷 26.7cm×32.3cm 中国国家博物馆藏

值得一提的是中国国家博物馆馆藏《太玄真一本际经卷》,全卷由道教的两种写经合而为一。卷首有罗振玉的题签“唐太玄真一本际经二及第五残卷,有后题”。卷前有标题“太玄真一本际经付嘱品卷第二”,卷尾题有“太玄真一本际经卷第五”。后有小字两行题记“冲虚观主宋妙仙,入京写一切经,未还身故,今为写此经”。观其书风,此卷两段经文确为同一人所写。字体均为楷书,且多行书笔意。字迹工整,结体端庄宽博,秀劲遒美,章法整齐严谨,用笔精到,变化中刚柔并济,虽为唐人写经,但仍可窥北朝写经书风之韵致。加之道教写经遗留甚少,早期道教写经尤为珍贵,具有很高的艺术价值和史料文献价值。罗振玉《贞松堂西陲秘籍丛残》有所著录。

清末,时任新疆财政监理官的梁玉书将得到的写经残卷十四段装裱成卷,签题“六朝写经残卷”。卷首有宣统二年(1910)王树枏题记,宣统三年(1911)潘震题诗、民国十七年(1928)吴宝炜(宜常)题记,卷中有三处是吴宝炜、王树楠、宋濂题记各一则。论及经卷出土、收藏,写经书迹风貌等。卷首吴氏题记中云“梁素文自新疆归燕,所有名迹全市于奸商白某,贩售东瀛,予与白某奋斗,得购留三卷”。记述了此卷来由。1964年,此卷通过吴宝炜后人归于中国历史博物馆(现中国国家博物馆)。其中第一段是北凉时期的《大般涅经·光明遍照高贵德王菩萨品残卷》(图14),现存部分计28行,每行四字至17字不等,绘有乌丝栏。经文内容起于标题“德王菩萨品中卷第廿四”止于“菩萨摩诃萨”,中间有不少残缺处。此卷为楷书,隶意浓厚,尤富章草意味,且结构严整,笔势疏朗秀劲,风格淳朴飘逸。吴宜常认为“各有妙法,其劣处亦非今人所能及”。

第三段《十诵律明杂法残卷》,细麻纸本,此段残卷两端相对完整,中间有几处破损,经文内容从“杂诵第四”到“披罗门不”。计29行,每行21至26字不定,有乌丝栏。此卷墨迹笔法兼有篆隶和章草,但气脉相连、使草如真。且用圆锋,绝少偏侧之笔。吴宜常跋语中谓此卷“势方力劲”,由此“可窥见中郎右军规矩”。是晋人写经的佳作,具有很高的史料文献价值、学术价值和艺术价值。第八段为晋《妙法莲华经信解品残卷》,此残卷现存部分计23行,各行16字到18字不等。后段有欠缺。此卷书法是楷书结体,隶书笔意浓厚,结构密实,体态丰腴,笔法灵活,利落庄重,尤其捺笔,画头起笔较细,终端彭粗,腹部圆鼓,状如蝌蚪,别具韵味。王树在此段后题跋云:“右一纸当在六朝之初,纯摩科斗笔法。以后仿效此体,点画渐轻,犹有余意。”吐鲁番出土的写经残卷中,有不少与此字体风格相近。另一段为晋《摩诃般若波罗蜜经·佛母品残卷》字体为楷书,但多隶书用笔,波磔明显,捺划力重,果断质朴,通篇庄重肃穆、井然有序。郭鹏跋语中谓其“坚光凝重,精湛之采溢于毫楮间,非隋唐人所能到”,具有很高的史料价值、学术价值和艺术价值,体现了晋唐写经书法的较高水平。第11段《大般涅经·迦叶菩萨品藏卷》(图15)经文现存18行,每行17字,有乌丝栏,部分缺失。经文左侧有宋濂题记,文曰:“西域为佛教盛行之地,其注重释典也,固宜,然僻在偏隅,几与中原文献相隔绝,而写经如此之多且美,亦可觇当时风尚矣。”对此甚为推重。此段书迹结体修长,运笔圆熟,沉着严谨,笔画端正秀美,且有疏朗之趣,堪为六朝写经书风之代表。

这些古代文书和写经绝大部分是用毛笔书写的墨迹,像这样时代久远、数量巨大、风格多样的写本,可以说是中国书法史上尤为珍贵的资料,不仅可以大大拓宽我们认识中国古代书法的视野,而且对于今天书法艺术的继承和创新,也具有重要的史料价值和艺术价值。

作者系中国国家博物馆藏品一部研究馆员本文图片选自安徽美术出版社2014年出版的《中国国家博物馆馆藏中国古代书法》一书约稿、责编:秦金根