论盛唐前后的书画理论与宋代文人画论的关系

2016-09-21文/邵军

文/邵 军

论盛唐前后的书画理论与宋代文人画论的关系

文/邵 军

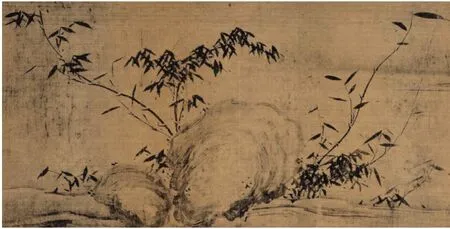

□ 苏 轼 潇湘竹石图 绢本水墨 28cm×105.6cm 中国美术馆藏

宋代书画理论的突出成就之一,是在文人画思潮和文人画理论方面取得了全面发展和成就。宋代文人画理论不但在宋代书画理论中首屈一指,在整个中国书画理论史上,也可谓百代标程,其影响和重要性自然不言而喻。唐宋之间在书画理论上的发展和承续关系,是讨论中国画论史时不能回避的问题。那么,在文人画理论形成的过程之中,唐代书画理论,尤其盛唐前后的理论究竟发挥了怎样的作用?有何意义?也是我们应深入加以探讨的问题。

滕固先生就中国文人画派的形成,曾这样说道:“盛唐以来,士大夫作者无不挣扎奋斗,以求脱离宗教与帝王的桎梏而自由自在地发展。”又说:“最明显地表示胜利状态的,要算宋代中期的那个短时期里,墨戏画兴旺之际。”可以看出,文人画的发轫,实是一个漫长的过程,盛唐就是值得重视的时代,而文人画浪潮的成形,应该就是在北宋中期。“士大夫”画家的作品最初的名称应该是苏轼《跋汉杰画山》中说的“观士人画如阅天下马,取其意气所到”的“士人画”。后来韩拙也说过:“今有名卿士大夫,皆从格法,圣朝以来,李成、郭熙、公穆、宋复古、李伯时、王晋卿亦然,信能悉之于此乎?”由此可见,苏轼等人对于当时绘画的论述,已经是真正意义上的关于“士人画”的理论了。

检视宋人的文人画理论,其与唐代尤其盛唐前后书画理论之关系,主要表现在以下方面:一是关于画家身份的问题。如郭若虚的说法:“窃观自古奇迹,多是轩冕才贤、岩穴上士”,就是明显继承了张彦远《历代名画记》“自古善画者,莫匪衣冠贵胄、逸士高人,振妙一时,传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能为也”的说法,重视的是其家世出身、社会身份以及个人品性。苏轼在《欧阳少师令赋所蓄石屏》中说:“古来画师非俗士,摹写物象略与诗人同”,又有“观士人画,如阅天下马”等说法,把好的绘画与“士人”“非俗士”等身份联系起来,可以看到宋代文人画家们的理论,是非常重视画家身份与人格品性的。至于《宣和画谱》中强调“搢绅士大夫”“词人墨卿”以及“人品甚高”,则不知凡几。《历代名画记》中的这种士人绘画观与盛唐前后的张怀瓘等人的理论基本一致,张怀瓘对书画家身份、学识、道德修养等的论述,如“艺成而下,德成而上”“有若贤才君子立行五言,言则可知,行不可见,自非冥心玄照,闭目深视,则识不尽矣”;窦臮的“书资士以为用,士假书而有始”等说法都可以看到盛唐前后的理论家们已经对此一问题加以了注意,有了一定的论说。应该说,这种将艺术创作与书画家身份联系起来的目的,是要尽量将书法、或者绘画与“文”的传统联系在一起,从而给书法与绘画以更崇高的地位,而重视书画家身份、修养以及书画家自我之存在,也正是盛唐人书画著述中比较常见的做法。

二是关于形、神理论的论述。宋人的形神论,学术界已有相当多的论说,这里不拟展开。总的来看,宋代文人画论中论及形、形似、神、神似的命题相当丰富,主要涉及欧阳修、苏轼、沈括、黄庭坚、陈师道等人。其中,苏轼的关于形、神的理论认识较为复杂,有多个层次的不同论说,有些还是一些兴到之语,比如那段著名的“论画以形似,见与儿童邻”的理论,不少学者都认为是苏轼“褒王抑吴”的铁证,也是证明苏轼重神轻形的铁证。但我的老师阮璞先生在《苏轼的文人画观论辨》一文中,已经指出:“对苏轼论文、论诗、论书、论画的许多一时兴到语,我们都不应该抱有这种胶柱鼓瑟的看法”,“其论画不当止于形似,而不是说其所论之画不当有其形似”等,对苏轼关于形神理论的复杂性作出了较清楚的说明。不过,无论苏轼的关于形神的理论如何复杂,比如他的形可以有多重意义上的形,神可以有多个层次上的神,但总体而言,他追求的还是神和神似。释德洪《天厨禁脔》载苏轼论诗说:“善画者画意不画形,善诗者道意不道名”,应该说是比较准确地说明了苏轼对于绘画中形神问题的总的思想。不管是多么准确的形,其根本目的,还是达意,还是传神。因此,不管是以形似求神似,还是离形得似,或是形神兼备,或是象外有神,神、意总归是最终目的。

如果说苏轼的文人画理论在推重神似等方面有其复杂性和具体情况的话,他的老师欧阳修关于传神的理论就比较明确了。如欧阳修《盘车图》:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画”,应该说,这个“画意不画形”的思想也对苏轼“善画者画意不画形”的理论起到过重要影响。欧阳修也说:“飞走迟速,意近之物易见,而闲和严静,趣远之心难形。若乃高下向背,远近重复,此画工之艺耳,非精鉴之事也。”也可以看出,欧阳修是认为形似比较容易,但并不是绘画的目标,而“难画之意”,也就是形似以外的那些意境比较难于表现,这显然也是一种追求得意忘形的论调。

应该说,苏轼的形神思想以及欧阳修等人的论说,是在唐代李嗣真“动笔形似,画外有情”的基础上,又结合了张怀“深识书者,惟观神采,不见字形”(苏轼的“论画以形似,见与儿童邻”与其立意基本相同)等理论而形成的。盛唐时人在书画形神问题上,已经开始全面使用神的概念,认识到对于书画而言,神采先于形似,同时在书画创作理论中,推重以神带形的理念。与宋代文人画理论两相比照来看,正是盛唐前后之人开启了宋代文人画理论中最重要的论述,这不能不说,是唐代在书画理论上的巨大贡献。

欧、苏之外,沈括《梦溪笔谈》也说:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。世之观画者,多能指摘其间形象位置,彩色瑕疵而已;至于奥理冥造者,罕见其人。”晁补之也说:“画写物外形,要物形不改;诗传画外意,贵有画中态。”从某种程度上代表了徽宗皇帝赵佶绘画思想的《宣和画谱》中也说:“以淡墨挥洒,整整斜斜,不专以形似,而独得于象外。”这些论说或者推先神后形,或者提倡象外之神,与苏轼等人思想相近。唐代裴孝源《贞观公私画史》说的“汲汲于形似”而“未得于风神”、窦蒙《画拾遗录》说的“迹简而粗”却“物情皆备”,张怀评顾恺之时说的“其神气飘然在烟霄之上,不可以图画间求”等等,都可以看到唐代在此一问题上早已存在的各种论述。

陈师道还在此基础上,谈到了形似、传神与韵的问题,他说:“《欧阳公像》,公家与苏眉山(洵)皆有之,而各自是也。盖苏本韵胜而失形,家本形似而失韵。夫形而不韵,乃所画影尔,非传神也。”陈师道的这个说法,明确地说明了韵和神的对应关系,画有形似之外的韵才能称之为传神,对于那些虽然形似很好,但失韵的绘画,因为不能做到传神,所以肯定是所不当取的,至于“韵胜而失形”者,虽然陈氏这里没说,但他认为其胜于“形而不韵”应是没有问题的。我们看到,陈氏这里将形似与韵对举论说,明确了韵主要是指作品的传神方面,明显是来自于《历代名画记》中形似—气韵之说。当然,这里的韵胜之说,也与黄庭坚的关于韵的理论有关。

三是有关寄托和性情之理论。宋代文人画理论中,除了关于形似与神似的理论之外,有关寄托和性情的理论,也很能体现文人画理论之特色。郭若虚在他的《图画见闻志》中就这样说过:“依仁游艺,探赜钩深,高雅之情,一寄于画。人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至,所谓神之又神,而能精焉。”这段话强调人品与气韵之关系,但他讲到画家“依仁游艺”,将“高雅之情”,“一寄于画”,显然是将绘画看成了轩冕才贤、岩穴上士们精神的寄托对象,是他们性情之所系。苏轼在他的文人画理论中也不遗余力地提倡绘画对画家主体精神方面的表现,较为全面地强调了绘画的寄托和表情达性方面的作用。他在《戒坛院与可墨竹赞》中说:“风梢雨箨,上傲冰雹。霜根雪节,下贯金石。谁为此君?与可性文,惟其有之,是以好之”,把文同之画墨竹与文同之情性联系起来。又在那篇专为文同而写的《墨君堂记》中说:“与可独能得君之深,而知君之所以贤,雍容谈笑,挥洒奋迅,而尽君之德……与可之于君,可以得其情而尽其性矣。”这段话直接将文同画墨竹与文同的贤、德以及情性联系起来,可以见出苏轼在此一问题上的认识。他也直接说到了文人画家们以画寄托的情形:“意有所不适而无所遣之,故一发于墨竹,是病也。”他在《净因院画记》中还说:“千遍万化,未始相袭,而各当其处,合于天造,餍于人意,盖达士之所寓乎。”这里他强调了“寓”的重要性,强调了绘画要寄寓作者主观精神的情和意。苏轼之外,米芾也论到此一问题:“子瞻作枯木枝干,虬屈无端;石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也”,将画作看成是胸中盘郁的表现,是对自身情感的宣泄。又说“画之为说,亦心画也”,也是将画视为画家之心声。黄庭坚还在《题徐巨鱼》中用到了“率意”一语:“此超凡入圣法也。每率意为之,当冠四海而名后世。”此“率意”实际也是对画家性情之表达方式的描写,即从本心出发,将胸中所蓄倾注于绘画之中。这正如苏轼所说的“能文而不求举,善画而不求售,文以达吾心,画以适吾意而已”。

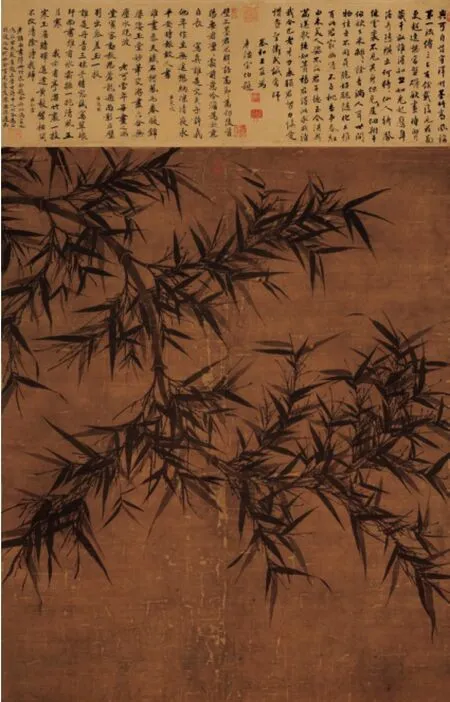

□文 同 墨竹图 轴 绢 本 131.6cm×105cm

四是关于象、意象的理论。“意象”是唐代书画理论中出现的一个重要概念,有关象与意象的理论也在宋代的文人画理论中出现。宋代大画家宋迪曾经这样说他绘画意象的形成:“观之既久,隔素见拜墙之上,高平曲折,皆成山水之象,心存目想,高者为山,下者为水,顷者为谷,缺者为近,晦者为远,神领意造,恍然见其有人禽草木飞动往来之象,了然在目,则随意命笔,默以神会。”这段话清楚地说出了宋迪山水画意象的创立过程,他在墙上看到的形象只是有山水的一些表象,经历了画家的“神领意造”之后形成的才是“默以神会”的意象。这说明宋人在理论上对于意象的产生已经有比较深入的认识了。沈括《梦溪笔谈》还强调了景物必须要得天意,必须要能意到才能创造出感人的形象,他说:“如彦远评画,言王维画物,多不问四时。如画花往往以桃杏芙蓉莲花,同画一景。予家所藏摩诘画《袁安卧雪图》,有雪中芭蕉。此乃得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”这种对超出景物的事理而出于画家的意,将景物和天意混成的作品,正是得意象之作,也就是所谓“意到便成”了。苏轼《凤翔八观·王维吴道子画》还说:“吴生虽绝妙,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢樊笼。吾观二子皆神骏,又于维也裣衽无间言。”这里使用了“象外”一语,应是指“形象之外”,也就是不仅仅是客观的物象,还有物象之外的意思融入其中,此形象之外,也就是融入了画家主体之意的形象。通过这些我们不难看出,唐人在书画尤其书法创作中强调的意象,在宋代文人画理论中,已经是比较自觉的理论认识了。张怀瓘等人的“裁成一相”“探彼意象”“无物之象”等关于意象的理论认识,已经在意象论方面很好的论到现实物象和意象之关系以及意象之形成,这对宋人在绘画方面认识意象问题有很大的启发。苏轼在论到书法时不是也说过“与可之所见,岂真蛇耶?抑草书之精耶”这样的话吗?可见从书法的创作中所悟得的关于意象的认识,对绘画确实发挥了一定作用。虽然绘画本身有具体形象,绘画总有“无以见其形,故有画”的功能,但是随着绘画日益倾向于表情达性和怡悦性情的作用,那种更多主体之意参与到形象的创立之中,有关意象的理论也就日益在画论中受到重视。

五是有关用笔的理论。文人画理论极富特色的地方,还表现在用笔理论中的力倡“笔简”的理论。盛唐前后有关用笔和笔法的理论,主要是关于书法的。张彦远《历代名画记》中,特别是在《论顾陆张吴用笔》中,已经从比较书法和绘画用笔的方面谈到了绘画的用笔,其中最重要的莫过于强调“笔不周而意周”了。这种强调绘画用笔的“离披点画”“时见缺落”的“笔不周而意周”的用笔理论,也在宋代文人画理论中时复一遭,有所论说。早在黄休复《益州名画录》中就提倡一种“笔简形具”的用笔,入宋后,欧阳修、苏轼等人也谈到在用笔上的标准和要求。如欧阳修就说:“然至其阴威惨淡,变化超腾,而穷奇极乖,使人见辄惊绝,及徐而定视,则千状万态,笔简而意足,是不亦为难哉。”也是强调绘画上要做到笔简而意足,这与《历代名画记》和《益州名画录》中的思想是一脉相承的。在谈到绘画的用笔方面,苏轼等人则是完全继承了唐人以及五代人的“笔简”理论。他在《跋赵云子画》中就说:“赵云子画笔略到而意已具”,在《凤翔八观·王维吴道子画》诗评吴道子绘画的用笔是“道子实雄放,浩如海波翻,当其下手风雨快,笔所未到气已吞”,实际是赞赏了吴道子那种脱略形似,放笔直写、笔不周而意周的用笔风格。对苏轼论画思想颇多采纳的《宣和画谱》,在评说画家时也多次赞扬了这种“笔简”的风格特点,如评关仝:“其脱略毫楮,笔愈简而气愈壮,景愈少而气愈长也”,在脱略毫楮的基础上又强调了笔简气壮。在论到赵令庇时,《宣和画谱》还就用笔的简和繁进行了比较:“竹之佳思,笔简而意已足矣。俗画务为奇巧而意终不到,愈精愈繁;奇画者务为疏放而意尝有余,愈略愈精,此正相背驰耳”,可见其对那种用笔疏放简略而意思丰足的用笔十分推崇。“笔简”理论虽然没有直接出现在盛唐前后的书论中,同时代相关的画论文字较少,没有明显论述,在深受盛唐前后人著述影响的《唐朝名画录》以及《历代名画记》中都有不少提倡绘画“笔简”的文字,如《历代名画记》中“迹简意淡而雅正”,《唐朝名画录》中说的吴道子画“施笔绝踪皆磊落逸势”等等,都是宋人这一理论在唐代的源流。

宋代文人画理论还有许多其他方面,但总的来看,以上诸端较为重要。在这些理论之中,画家身份、修养的理论与文人画理论的传神论、意象(象外)论、性情论以及用笔(笔简)论等理论都是一脉相承、适相吻合的,它们是一个有机的整体。这些文人画理论的各个方面,都是从不同的方面强调了文人画的各种特点。从上文的清理中不难看出这些理论与唐代尤其盛唐前后书画理论的各种各样的联系,从中不但能看到盛唐前后三家在书画理论方面给予文人画理论的深重影响,某种程度上,我们也看到了文人画理论形成和发展的某种内在的理路。

注释:

[1]滕固.唐宋绘画史[M]//诸家中国美术史著选汇.陈辅国.长春:吉林美术出版社,1992:1027.

[2]韩拙.山水纯全集[M]//美术丛书.黄宾虹,邓实.杭州:浙江古籍出版社,1986:1138.

[3]郭若虚.图画见闻志[M]//丛书集成初编.上海:商务印书馆,1936:29.

[4]苏轼.欧阳少师令赋所蓄石屏[M]//苏轼诗集(卷6)北京:中华书局1982年版,第277.

[5]主要论述参见:郭因.中国古典绘画美学中的形神论[M].合肥:安徽人民出版社,1982.阮璞.中国画史论辨·苏轼的文人画观论辨[M].西安:陕西人民美术出版社,1993.葛路.中国画论史[M].北京:北京大学出版社,2009.

[6]欧阳修.盘车图[J]//欧阳修诗文集校笺.洪本健.上海:上海古籍出版社,2009[M].170~171.

[7]欧阳修.杂著述·试笔·鉴画[J]//欧阳文忠公文集(卷130)[M]//四部精要(第19册).上海:上海古籍出版社,1993:448.

[8]沈括.梦溪笔谈(卷17书画).南京:凤凰出版社,2009:151.

[9]晁补之.和苏翰林题李甲画雁二首[J]//历代题画诗(卷95).陈邦彦.北京:北京古籍出版社,1996:434.

[10]北宋官修.宣和画谱[M]//丛书集成初编.上海:商务印书馆,1936:561.

[11]陈师道.欧阳公像[M]//后山谈丛(卷1).北京:中华书局,1985:8.

[12] 郭若虚.图画见闻志[M]//丛书集成初编.上海:商务印书馆,1936:29.

[13]苏轼.戒坛院与可墨竹赞[M]//苏轼文集.孔凡礼.北京:中华书局,1986:614.

[14]苏轼.墨君堂记[J]//苏轼文集.孔凡礼.北京:中华书局,1986: 355.

[15]苏轼.东坡题跋·跋文与可墨竹[J]//苏轼文集.孔凡礼.北京:中华书局,1986: 2209.

[16]苏轼.净因院画记[J]//苏轼文集.孔凡礼.北京:中华书局,1986:367.

[17]米芾.画史[J]//中国书画全书(第2册) .上海:上海书画出版社,2009:262.

[18]黄庭坚.山谷题跋·题徐巨鱼[J]//中国书画全书(第1册) .上海:上海书画出版社,2009: 680.

[19]苏轼.东坡题跋·书朱象先画后[J]//中国书画全书(第1册) .上海:上海书画出版社,2009:637.

[20]沈括.梦溪笔谈(卷17书画)[M].南京:凤凰出版社,2009:158.

[21]苏轼.凤翔八观·王维吴道子画[J]//苏轼诗集.北京:中华书局,1982.

[22]欧阳修.题薛公期画[J]//欧阳修诗文集校笺.洪本健.上海:上海古籍出版社,2009:1930.

[23]阮璞.中国画史论辨·苏轼的文人画观论辨[M].西安:陕西人民美术出版社1993年7月版,第138.

约稿、责编:秦金根