2015年华语电影海外传播考察

2016-09-20马明凯

□马明凯

2015年华语电影海外传播考察

□马明凯

2002年院线制改革以来,中国电影产生了根本性变化,产业格局实现全面突破。不仅在票房、观众、银幕等硬性指标上实现了跨越式发展,同时生产主体的确立、产业流程的完善及市场导向下的艺术探索都进行得有声有色。国内市场阶段性充盈后,国际市场自然成为新命题。2015年华语电影的海外传播出现诸多新动向,具体而言,可从三方面进行考察:电影出口的商业分析;国际电影节评奖、海外中国电影节展举办等文化交流状况;中国电影企业“走出去”的全新实践。

华语电影;海外传播;政策助力;电影企业

最近十年,中国电影发展踏上了快车道,年增长率都在30%以上,最高年份甚至达到了63%(2010年),远高于国家GDP增速。特别是2010年后,互联网和金融力量开始介入,并在全产业链上重塑了中国电影面貌。如果数字说明的可能仍是粗放型扩张,那么生产机制的完善和艺术形态的丰富则暗示了产业的未来潜力。特别在全球化力量不断深入的当下,中国电影对外面临不断开放的压力,对内还需继续探索新的产业增长点。此种背景下,考察电影的海外传播具有重要意义。

一、海外市场持续增长,类型需求出现更新

2015年全球电影票房总额约380亿美元,其中北美地区凭110亿美元位居第一,占比总数的29%,中国凭440.69亿元(67.8亿美元)占比18%,进一步巩固了世界第二大电影市场的位置。国内市场已然巩固,“走出去”继而成为下一步的发展目标。

1.2015年海外电影传播数据解读

电影产业化改革以来,中国电影国内成绩有目共睹,但海外传播却时常出现波动。好在从政府到企业都秉持一种积极开拓的心态,种种努力下,2015年电影海外传播的大部分指标达到近五年来的最好水平,年度海外票房总额达27.7亿元人民币,同比增长48.13%,共有170部影片出口到北美、东南亚、欧洲等数十个国家和地区,出口影片数较之2014年的69部增加101部,增幅146%。其中虽然有电影频道34部电视电影,但去除后,仍旧是2014年两倍。影片出口数的猛增,首先得益于国内686部的影片基础。其次也说明中国电影海外传播力度的加大和传播渠道的拓展。最后也昭示了国内制片方寻求海外市场的热情,很多影片的出口虽然都带有尝试性质,单片票房并不如往年,但开拓精神弥足珍贵。整体而言,2015年仍旧是电影走出去的发展年,遗憾仍存,前进未止。

2.以北美为例分析华语电影海外传播新动态

具体分析以北美地区为例。华语电影在北美的发行商主要有两家公司,其中成立于2010年的华狮影业一直专注于华语电影发行,而本土发行商Well Go USA虽兼顾英语片、韩语片等片种,但近年来以华语片为主。此外狮门影业、索尼影业、索尼经典等发行商也发行了少量华语影片。以上五家公司基本涵盖了2015年度北美地区发行的华语电影。

依托Box Office Mojo的票房统计,以五家公司为分析对象,2015年共有31部影片在北美上映,累计票房9200万美元,整体呈增长趋势,比如华狮影业2015年发行21部,为创办以来最多的年份,比2014年增加10部,借助华语电影的优质表现,公司票房增长55.4%,而Well Go USA凭借7部华语影片的成绩也拉升业绩猛增272.3%。

排名 片名 票房(美元) 发行方 影院数 上映日期2015年北美五公司华语电影票房TOP10 1 港囧 1302281 WGUSA 34 09-25 2 夏洛特烦恼 1293626 CL 40 09-10 3 寻龙诀 996405 WGUSA 27 12-18 4 老炮儿 779347 CL 30 12-24 5 刺客聂隐娘 632542 WGUSA 53 10-16 6 有一个地方只有我们知道 482341 CL 46 02-13 7 咱们结婚吧 462918 CL 39 04-03 8 我是证人 418063 CL 40 10-30 9 奔跑吧,兄弟 310978 CL 21 01-30 10 滚蛋吧,肿瘤君 286639 CL 18 08-14说明:据boxofficeMojo数据整理,五公司为华狮、Well Go USA、狮门、索尼、索尼经典。

单片方面,《港囧》以130万美元成绩位列第一。发行规模方面,《归来》依托索尼经典的本土发行能力和张艺谋的北美知名度,凭55家影院数问鼎,华语电影在北美渠道仍旧狭窄。从类型分析,出现了一些新现象,那便是功夫动作片的式微,以及喜剧剧情片的增长。票房冠亚军分别被《港囧》和《夏洛特烦恼》夺得,这是之前从未出现过的现象,因为喜剧通常是“文化折扣”最严重的类型,这两部影片之所以成功,同剧作完整性和制作的精良度密切相关,这也启发了电影海外传播的根本动力仍旧是“内容至上”。如果将视野扩大到前五名,同样说明这一道理,其他三部影片如《寻龙诀》、《老炮儿》、《刺客聂隐娘》无一不是华语电影的年度佳片。特别是《寻龙诀》和《老炮儿》虽然上映分别只有12天和6天,但都闯入了票房榜前列。

另一方面,动作片遭遇寒冬,其中表现最好的《一个人的武林》仅仅取得不到13万美元的票房,在国内取得7.4亿元的《天将雄狮》仅收获了7.4万美元。这说明了“一招鲜”不可能永远奏效,华语电影“走出去”的步伐若想持续,需要从质量和类型开发同时入手。此外,《有一个地方只有我们知道》、《咱们结婚吧》、《奔跑吧!兄弟》等也表现优异,这说明明星策略在国际传播时仍旧有效,而电影“走出去”,不仅是影片内容和渠道拓展,明星培育也应是题中之义。整体分析,2015年华语电影海外票房虽然呈现增长态势,但与国内相比,其规模仍旧落差巨大,华语电影“走出去”仍旧有待探索。

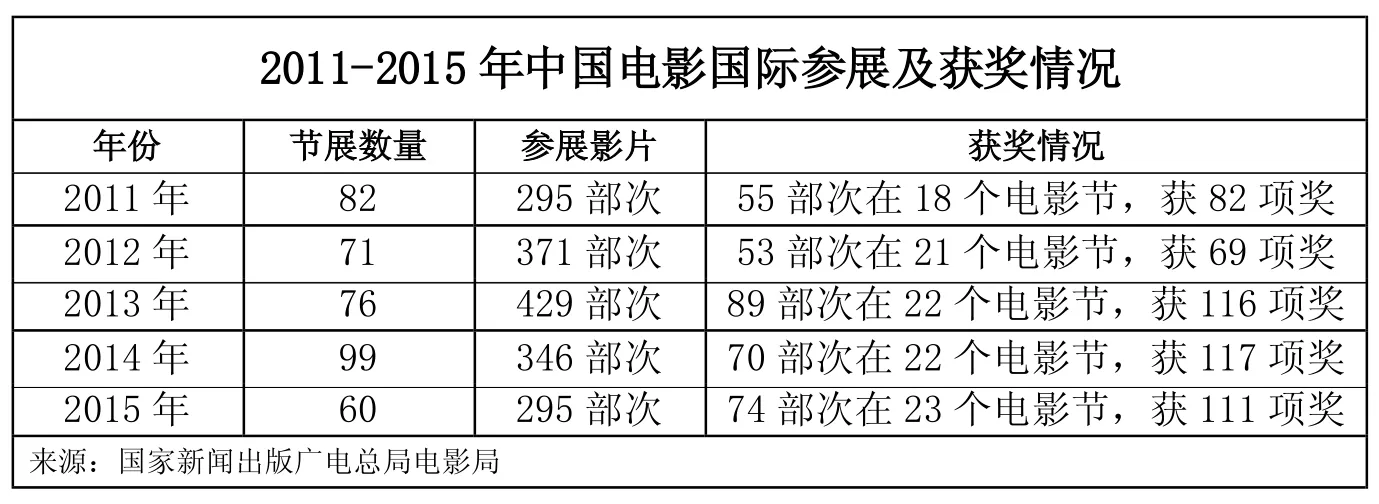

2011-2015年中国电影国际参展及获奖情况年份 节展数量 参展影片 获奖情况2011年 82 295部次 55部次在18个电影节,获82项奖2012年 71 371部次 53部次在21个电影节,获69项奖2013年 76 429部次 89部次在22个电影节,获116项奖2014年 99 346部次 70部次在22个电影节,获117项奖2015年 60 295部次 74部次在23个电影节,获111项奖来源:国家新闻出版广电总局电影局

二、华语电影节持续开展,文化交流欣欣向荣

中国电影的海外推广目前集中在商业和文化两个方面,如果说商业成效尚不明显,那么文化交流则进行得风生水起。2015年中国电影的文化拓展主要体现在以下三方面。

1.持续发力国际影坛,树立艺术积极形象

2015年华语电影力量持续亮相国际影坛。以侯孝贤、贾樟柯、姜文、蔡明亮、张作骥、毕赣为代表的,各年龄层次的导演再次入围各类顶级电影节,为华语电影争夺荣誉。其中最著名的如侯孝贤凭借《刺客聂隐娘》获得第68届戛纳电影节最佳导演奖,《烈日灼心》获得第18届上海电影节最佳导演奖,而青年导演毕赣凭借《路边野餐》也获得了众多知名国际奖项,如第37届法国南特三大洲电影节“金热气球大奖”,第68届瑞士洛迦诺国际电影节最佳新导演奖等。其他一些影人的作品即使并未获奖,也成功赢得国际关注,比如贾樟柯获得戛纳电影节“导演双周”单元终生成就奖“金马车”奖,成为获得此奖的首位华人,姜文《一步之遥》成功入围柏林电影节主竞赛单元,而蔡明亮则凭借《那日下午》入围威尼斯电影节的非竞赛展映单元。

根据新闻出版广电总局电影局的初步统计,2015年华语电影共有74部次参加了世界23个电影节,并且累计获得111个奖项。这一成绩与2014年的117个基本持平,这说明近年来华语电影人保持了参与国际交流的热情,这对华语电影国际形象的提升具有积极意义。评奖并非唯一诉求,以2015年戛纳电影节为例,非参赛影片《寻龙诀》、《摇滚藏獒》等也积极亮相,以寻求国际市场销售与合作渠道。此外,电影节组委会还特别为中国破例,首次在影展期间创作中国峰会,而电影频道主办的“中国之夜”已经连续举办7年。这都说明,走出去不仅是中国电影的诉求,也是世界其他国家的共同期待。

2011-2015年中国电影出口及国际展览情况年份 出口影片(部) 海外票房(亿元)国家地区数 影展数 参展影片(部次)2011年 52 20.24 47 75 485 2012年 59 9.52 43 118 614 2013年 42 14.14 54 113 951 2014年 69 18.7 47 63 431 2015年 170 27.7 39 54 418说明:国家地区数中均含港澳台。数据来源:国家新闻出版广电总局电影局

2.政府扶持下对外交流机制化

除了国际电影节性质的评奖活动,中国电影还主动与世界各国合作举办中国电影节。根据电影局初步统计,2015年在全世界39个国家和地区(包括港澳台)举办了54次电影展,并成功输出418部次的影片,相较往年这一指标呈现下降趋势,为五年来的最低数值。以输出影片为例,2013年曾经达到过951部次。这种下降有政府宏观把控的考量,数量减少并不代表交流变弱,而是因为前期互动已取得阶段性成果,2015年更注重交流质量和实际成果,同时不乏将交流主体进一步向企业为代表的民间力量转移的意图。

整体分析,中国电影海外展出主要分为三种,首先:最常见的便是由国家电影主管部门主办,同各地使领馆、各国电影政府或行业组织合作的中国电影节,其规格较高,流程清晰,持续时间长,放映影片多,部分在多个城市进行,甚至可以有奖项评选。2015年较为著名的比如:第十一届中美国际电影节,第五届法国中国电影节,第六届韩国中国电影节等。这些电影节多数已经举办多年,构成了中国电影国际交流的基础。第二类电影展映形式是指各类国际电影节上开辟的中国专场,如第28届东京国际电影节上的“中国电影周”。这类活动相对较少,而且并非每年都有,需要电影节组委会的具体安排。最后便是配合国家领导人出访等政治活动,在当地举办的电影展映,比如2015年9月习近平总书记访美时,“2015中国电影周”便在华盛顿举行,由此彰显了两国在文化交流方面的努力。这种展映仍旧是非常态的,但其规格通常较高,华盛顿电影展开幕式上就有包括国家新闻出版广电总局局长蔡赴朝和美国电影协会主席在内的300多人出席。其意义更多在于后续交流。

3.合拍协议持续签订,显示自信开放姿态

2015年政府继续扩大同其他国家签订合拍协议范围,从政策层面为华语电影走出去提供便利。2015年新增两例,即7 月27日和10月26日同马耳他和荷兰签订的政府级别合拍协议。由此,与中国签订合拍协议的国家数量增加到13个。这类文件核心意义在于,在满足一定资金、人员或故事前提下互相认定为本国影片。当然政策签订只是国家为电影“走出去”进行顶层设计的发端,后续还会在投资、税收、具体合作形式等方面进行深化。比如10月21日,与英国在合拍协议基础上又签订了《关于电影合作的谅解备忘录》,对合拍片的领导主体、资金补助,甚至电影工作室使用都进行了细化。11月19日与韩国签署《中国电影常设上映影院建立项目谅解备忘录》,以此约定中国影片在韩国的文化推介事宜。正是在这种既宏观又具体的政策支持下,2015年中外合拍片成为新的市场热点,并且在中国电影海外传播中担任愈加重要的角色。

三、电影企业加速国际合作,机遇和挑战并存

除了优秀导演和国家层面的电影交流,近年来电影企业逐渐成为海外拓展的新主体。这一现象的出现首先得益于国内电影产业的持续发展,由此为企业走出去提供资金和信心基础。其次电影企业走出去也出于自身发展需要,特别是在进口片压力渐增背景下,参与国际合作,提高制作质量,拓宽海外市场是参与未来竞争的必要举措。最后,中国电影企业走出去与国家的政策鼓励密切相关,除了合拍政策外,在国产影片出口、国内市场培育等方面国家也提供了持续支持。

1.海外合作程度尚浅,合作模式待优化

不同企业根据自身需求,在走出去时采取的路径不同,比如华谊、博纳等传统公司通过合拍侧重提高制作和发行能力,阿里、乐视等带互联网背景的电影公司在合拍之外,还看重电影对用户粘性的提升和互联网经济模式的完善。而万达因为从影院起家,在进行国际拓展时,仍旧坚持从产业链下游开始。此外,中影等国企特别注重民族文化坚守及文化交流传播。整体而言,2015年中国电影企业“走出去”渐成气候,出现了诸多热点,几乎所有大型公司都做出布局。具体分析,这些企业进行海外合作主要有以下几种方式。

首先,通过签订协议、设立电影基金、入股或自建等方式与国外影视公司达成合作。其中代表性案例如:华谊兄弟与美国STX Entertainment、韩国Show Box的战略合作。华人文化基金同华纳兄弟在香港成立合资公司“旗舰影业”,同巨幕技术公司IMAX及IMAX中国共同设立3亿元“中国电影投资基金”。电广传媒同狮门影业14部影片的合作协议。光线传媒入股龙视传媒等。

其次,除制作方面外,也着意向发行放映环节拓展。典型代表便是在2015年11月万达院线22.46亿元收购澳大利亚第二大影院运营商Hoyots集团100%股权,这也是万达继收购AMC后在国际影院方面的又一举措。

最后,还出现了个案性质的投资与合作实践,比如阿里影业对《碟中谍5》和韩国影片《REAL》的投资,中影集团对《像素大战》的参与等。而2015年12月20日由中汇影视和星光源主导的影片《马歇尔》也已在美国开机,影片讲述了黑人大法官的故事,投资却由中方完全负责,这无疑是中国电影国际化的又一尝试。

以上三类基本涵盖了中国电影企业国际合作的主要路径。深入分析不难发现,这些交流之所以能够达成,很大程度上依赖两种因素:资金和国内市场。这也是目前外国电影企业最看重的部分,希望通过与中方合作,解决投资困难,同时扫除进入中国的障碍。针对于此,中方也应思考合作对自身发展的益处,唯有如此才能争取主动,避免成为外片入华的单纯跳板。

2.实力决定话语权,国际合作面临挑战

在电影的国际合作中,中国企业最希望得到的是软实力,比如学习国外先进制片经验,如何进行风险把控,开拓海外制、发渠道,探索跨国合作模式等。而拥有这些能力的往往都是国际顶尖公司,所以在进行具体合作时,中方往往面临诸多问题。同时,经验的学习难以一蹴而就,借鉴时也应考虑国情差异,这些都暗示了中国电影企业的国际化将是一个漫长过程。而目前存在的问题主要体现在以下方面:

首先,中国电影企业进行国际谈判时仍处于弱势地位,合作项目多数未参与到制作层面。比如阿里影业、电影频道和派拉蒙联合出品的《碟中谍5》,制作完全由美方负责,虽然两公司凭借投资份额参与全球分账,但主要工作仍是为影片争取合拍片身份及在中国市场的营销推广。

其次,合作落实不佳,中国电影公司的国际化布局从2012年左右便已经小有规模地开展起来,协议签订时动辄数亿美金,合作计划体量也都在十几部,但其中多数并未实现,“雷声大、雨点小”是不可回避的现实。这说明了中外电影的合作尚未成熟,流程与渠道尚未打通,现实交流仍旧存在诸多艰难。

最后,中国电影公司在寻求国际合作方时也存在切实困难,特别是面对美国制片公司时,许多中国公司都想赢得机会,这很容易使中方处于谈判的被动位置。以华谊兄弟为例,早在2011年就计划同传奇影业合资成立“传奇东方”公司,最终因为需要资金过高中止。2014年初,又有消息称华谊将向Studio8投资1.2亿至1.5亿美元,但数月后仍未落实。而同年10月,Studio8转而与复兴集团合作,接受了2亿美元注资金额,这远高于华谊开出的条件。中国电影企业国际合作的困境由此可见。现状的改变仍需从提高自身实力出发,由此中国公司才不至于沦为外国公司入华的跳板,才能切实提高自身的谈判能力,实现真正双赢。

综上分析,2015年是华语电影“走出去”的拓展年,海外票房大幅攀升,电影节为主的文化交流持续开展,同时电影民企为代表的全新力量,更在产业模式层面积极探索。凡此种种都是利好信号,但也应看到,海外票房绝对体量仍旧偏小,只占国内票房的6%;文化交流更多依托政策补助,自发性较弱;而电影民企开展国际合作时,由于缺乏历史和产业积累,合作议价仍旧处于乙方地位。这又是华语电影海外传播的真实困境。其实同制造业、重工业、石化等经济门类相比,电影只是低收入行业,即便如此,为何包括政府、媒体和社会舆论各方仍将电影发展放在重要位置?原因就在与电影传播背后的文化价值。所以这也给华语电影“走出去”提出了更高要求。如果说本土市场繁荣显示中国已是电影大国,那么只有真正走向世界,我们才能证明自己是电影和文化强国。

(作者系中国艺术研究院电影学博士生)