长骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现

2016-09-19杨勇政黄文亮张振勇丁琦峰

杨勇政,周 山,黄文亮,张振勇,丁琦峰

(漯河医学高等专科学校第二附属医院影像科,河南 漯河 462300)

长骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现

杨勇政,周山,黄文亮,张振勇,丁琦峰

(漯河医学高等专科学校第二附属医院影像科,河南 漯河 462300)

目的:分析长骨嗜酸性肉芽肿的影像特点。方法:回顾分析经手术或穿刺病理证实的23例长骨嗜酸性肉芽肿的临床资料,以及X线、CT、MRI表现。结果:23例中,20例单发,3例多发。其中胫骨11例,股骨5例,肱骨4例,腓骨、桡骨、尺骨各1例。影像学特点为髓腔内密度或信号异常改变、起源于骨皮质内缘的骨质破坏及骨髓水肿、线状或层状骨膜反应、软组织肿胀和肿块。结论:长骨嗜酸性肉芽肿影像表现具有一定的特征性,结合患者的临床表现、实验室检查及病理能提高对该病的认识。

长骨;嗜酸细胞肉芽肿;诊断显像

骨嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma of bone,EGB)是一种良性骨肿瘤样病变,又称局限性朗格汉斯组织细胞增生症,指局限于骨组织细胞的增多症[1],发生于长骨的相对少见,病变多累及干骺端和骨干骨髓腔,以膨胀性或钻孔样骨质破坏、大量组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润为特点。好发于儿童和青少年,男性略多于女性[2],影像学表现复杂多样,变化较大,易与其他疾病相混淆,发生于长骨时易误诊为尤文肉瘤、骨髓炎、骨结核,骨囊肿、非骨化性纤维瘤等。笔者回顾性分析23例长骨EGB的临床和影像学资料,旨在提高对该病的诊断和鉴别诊断。

1 资料与方法

1.1一般资料本组23例中,男14例,女9例;年龄2~12岁,平均6.2岁。所有患者均有疼痛不适症状,其中3例夜间疼痛较重,其他均以患部肿胀、活动受限、低热、食欲不振为主。穿刺或手术病理证实21例,随访观察证实2例。

1.2仪器与方法23例中行X线检查20例;16例行CT平扫,5例加行增强扫描;18例行MRI,7例同时行增强扫描。采用Philips双板DR数字摄影机常规拍摄患骨正侧位。CT使用GE 128层螺旋CT机,扫描参数:层厚0.5 mm,重组层厚及层距3.0、1.5 mm,行MPR;增强扫描均采用优维显(300 mgI/mL),注射剂量1.0~1.5 mL/kg体质量,流率3 mL/s。MRI检查使用GE Signa excite1.5 T超导型MRI扫描仪,采用快速自旋回波(TSE)、T1WI、PDWI和STIR序列。经肘静脉注射Gd-DTPA行T1WI增强检查,剂量为0.1 mmol/kg体质量。

1.3图像分析所有图像均由2位主任医师、1位副主任医师及2名高年资主治医师共同读片讨论,主要从病变部位、大小,密度或信号、病变周围软组织改变情况,以及增强病灶强化特点进行分析。

2 结果

23例中,病变部位在胫骨11例,股骨5例,肱骨4例,腓骨、桡骨、尺骨各1例。发生于长骨骨干11例,长骨干骺端12例。其中22例发生于骨髓腔或骨松质,仅1例发生于骨皮质。其中3例为多发病变,合并颈椎、胸椎各1例,合并颅骨1例。误诊7例,分别为:尤文肉瘤2例,急性骨髓炎2例,骨结核、非骨化性纤维瘤、其他各1例。

2.1X线、CT表现19例与发病骨干的长轴一致(图1~3),4例呈斑片状囊性局限性病灶。18例不同程度膨胀性破坏,14例呈溶骨性破坏。12例为骨皮质内缘的扇贝样压迹或小钻孔样骨质破坏(图3),2例骨皮质不规则破坏中断,13例破坏边缘骨质硬化或为骨嵴,2例囊腔内结节状死骨或钙化。1例合并病理性骨折。18例存在不同程度骨膜反应,其中14例为均匀致密线状骨膜反应(图1),4例骨膜反应破坏、中断。13例见软组织肿胀或肿块(图3)。CT增强扫描示病灶和软组织肿块呈轻中度强化。

2.2MRI表现18例行MRI检查,病灶均位于髓腔内,6例病灶呈钻孔样穿破骨皮质,在T1WI上病灶呈斑片状等或稍低信号,周围软组织肿胀或肿块呈稍低信号,PDWI呈高信号,STIR像上呈明显高信号,其中12例病灶呈均匀高信号,6例呈高低混杂信号(图4,5),死骨或骨质硬化呈点状或条片状低信号。增强扫描肿块实质部分呈轻中度均匀强化5例,2例病灶或囊腔无强化或不明显强化。MRI检查18例均有髓内和灶周骨质水肿,呈斑片状长T1、T2信号,18例均有软组织水肿,15例水肿范围大于病变区,呈稍长T1、长T2均匀信号,12例软组织层次清楚,1例不清楚。

3 讨论

3.1临床与病理EGB病因不明,多数学者认为其发病与免疫功能紊乱、感染导致朗格罕细胞异常克隆增生有关,属组织细胞增殖症的一种类型[3]。1953 年Lichtenstein提出组织细胞增多症X的概念,1987年国际组织细胞学会推荐更名为郎格罕组织细胞增生症,包括韩薛柯综合征、EGB和勒雪病,认为这三者是同一疾病的不同类型[4]。基本病理改变是以组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润所形成的肉芽肿,自骨髓腔开始侵犯骨皮质。本病可分为3个阶段:朗格汉斯细胞聚集和增生期、肉芽肿期、退缩期。病变初期主要为朗格汉斯细胞在骨髓腔内聚集,病灶呈膨胀性破坏骨质,其内混有数量不等的嗜酸细胞、淋巴细胞、浆细胞和嗜中性白细胞。嗜酸细胞可多可少,多时呈片状存在;随病变迁延,逐渐形成肉芽肿;退缩期纤维组织增生代替肉芽肿,并见骨修复增生。好发于儿童和青少年,70%发病于20岁以下,5~10岁为高峰,男女比约2.5∶1,单发或多发,病程缓慢以年计[5]。好发于颅骨、长骨干和干骺端、扁骨、椎骨等,极少累及骨骺。临床多以疼痛、病理性骨折就诊或偶然发现。可有局部疼痛、肿胀或局部肿块,血沉快、嗜酸性粒细胞和白细胞增高,偶有发热。全身症状轻,骨破坏严重,随年龄增长逐渐向骨干移行,可具有自限自愈特性。病理表现为朗格汉斯组织细胞增生和嗜酸粒细胞浸润,骨髓腔局限肉芽肿形成,并可侵蚀骨皮质,病变膨胀也可突破骨皮质累及软组织。部分EGB周围伴软组织肿块,其形成主要是由于病变周围反应性水肿或黏液性变所致[6-7]。

3.2影像表现

3.2.1骨髓水肿和骨质破坏几乎所有患者均出现不同程度的灶周或骨髓水肿,病变早期范围较广,可累及全骨干,MRI对病变显示最清晰,呈均匀的长T1、T2信号,脂肪抑制序列STIR明显高信号。水肿范围随病程逐渐减轻或局限于病灶周围,病灶稳定、愈合后可减轻或消退。

骨质破坏来源于骨髓腔,破坏区由髓腔向外侵蚀发展,多数呈不同程度的溶骨性膨胀性骨质破坏,多与骨长轴一致,少数不规则形或虫蚀状破坏。骨皮质内缘可见扇贝样压迹,病灶内可见不规则骨嵴,可有密度均匀的钙化或小死骨。长管状骨破坏区可呈囊性。病变早中期以溶骨性破坏为主,边缘模糊,密度淡薄,随病情迁延,病灶边缘逐渐清晰锐利,密度不均匀增高,表现为骨质增生硬化形成硬化边。其破坏骨、残留骨密度一般不减低,CT示沙砾状或线条状高密度,是该病的特征性表现。发生病理性骨折时骨质密度可不均匀、边缘模糊。临床具有骨破坏明显而症状较轻的特点。MRI检查病灶显示更清晰,其信号具有相对特征性,T1WI一般为低信号,少数为等信号,PDWI多呈高信号,脂肪抑制序列STIR亦呈高信号,信号多较均匀,少数呈混杂信号。增强扫描病灶一般呈轻至中度均匀强化,囊变区不强化。骨皮质破坏可中断或缺失,有时可见钻孔样骨质破坏和扇贝样压迹的特征性变现。

3.2.2线状及层状骨膜反应性水肿或硬化当髓腔内肉芽肿病变突破骨皮质时,可出现骨膜反应,但反应增生的骨膜较成熟,大多呈连续完整的单层或多层(葱皮样)表现,其范围常超过病灶上下径,且致密均匀、边缘光滑清晰、自然延续,多层之间或与骨间有均匀透亮线。与恶性肿瘤所形成的Codman三角不同,但少数骨膜反应可被限制而形成假的Codman三角,需鉴别,临床观察肉芽肿所出现的骨膜反应多可融合修复,骨膜反应多与相邻骨皮质融合,或多层间逐渐融合修复。

3.2.3病灶周围软组织肿胀或肿块MRI在显示软组织肿块方面优势较大,早期软组织肿胀范围大于病灶,呈沿长骨长轴边缘的线状或条状长T1、T2信号影,脂肪抑制序列STIR呈高信号,增强扫描多呈轻中度均匀强化。部分可延伸至邻近关节周围软组织,且合并关节腔积液。中晚期软组织肿胀范围逐渐缩小。软组织肿块多为病变周围反应性水肿或黏液性变所致,也可为病变膨胀突破骨皮质累及软组织形成,肿块形态小、局限不超过病变缘,也有肿块范围较大和包绕患骨时呈一定特征性的“套袖征”。肿块及软组织肿胀的形态可辨,层次清楚,密度或信号一般均匀,周围组织受推压移位而界限清楚,脂肪间隙透亮无混杂征。

3.3鉴别诊断由于长骨好发多种骨骼疾病,而骨嗜酸性肉芽肿影像和临床表现复杂多变,尤其是急性期,可出现良恶性共存的影像表现,需结合高发年龄、易发部位、实验室检查、临床和影像学表现给予鉴别。

3.3.1尤文肉瘤好发年龄5~15岁,临床症状类似骨感染,且疼痛持续时间长、逐渐加重,局部软组织肿胀或肿块。骨质破坏与嗜酸性肉芽肿同等量的情况下,症状持续时间4~6个月,后者仅1~2周,对放疗较为敏感[8]。病变区呈广泛性骨质疏松,骨质破坏呈浸润性,早期即可突破骨皮质而形成软组织肿块,破坏形态多呈花边样、筛孔状状溶骨性不规则破坏,极少出现骨质硬化。肿瘤骨内无明确骨小梁结构,髓内水肿范围较弥漫,骨皮质破坏变薄。骨膜反应多为葱皮样,不完整,密度不均匀,无融合或增厚,有时可见放射状或形成Codman三角[9]。

3.3.2急性骨髓炎急性发病,感染症状较重,出现较早,发病前伴高热寒战等全身中毒症状,病变局部红、肿、热、痛表现明显;X线或CT可见骨质破坏明显,破坏区呈虫蚀状或筛孔状,边缘模糊;髓腔内可见死骨或棺柩征象。骨膜反应出现较晚,多在发病后3周左右出现,且多清晰完整、均匀、自然连续,白细胞计数增高。本组误诊为急性骨髓炎2例,主要考虑到临床表现及发病年龄,忽视了其影像特点,以致误诊。

3.3.3骨髓瘤骨髓瘤是起源于骨髓网织细胞的恶性肿瘤。分单发、多发和髓外3型。好发于扁骨,发于长骨时以股骨和肱骨近端较多见,约一半可合并病理骨折。X线和CT表现为广泛性骨质疏松、穿凿样或蛋壳状溶骨性骨质破坏,并形成软组织肿块,破坏区边缘清楚、锐利,无硬化边,无骨膜反应。骨髓瘤好发于40岁以上男性,实验室检查尿中本周蛋白阳性。

3.3.4骨纤维结构不良发病年龄高峰较EGB年龄稍大,病程缓慢以年或数年计算。临床症状轻或无症状,部分局部疼痛或肿胀,多数以病理骨折就诊。以偏心性骨皮质多见;骨干外形扭曲,骨质破坏呈磨玻璃样、丝瓜瓤样改变;病灶边缘可见硬化带,边界清晰,病灶内可见斑点状或索条状钙化;一般无骨膜反应和软组织肿块。病变在T1WI、T2WI均为低信号,增强扫描无强化。

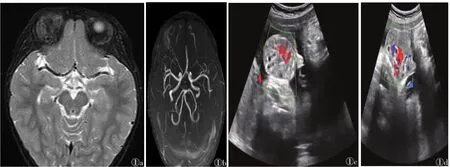

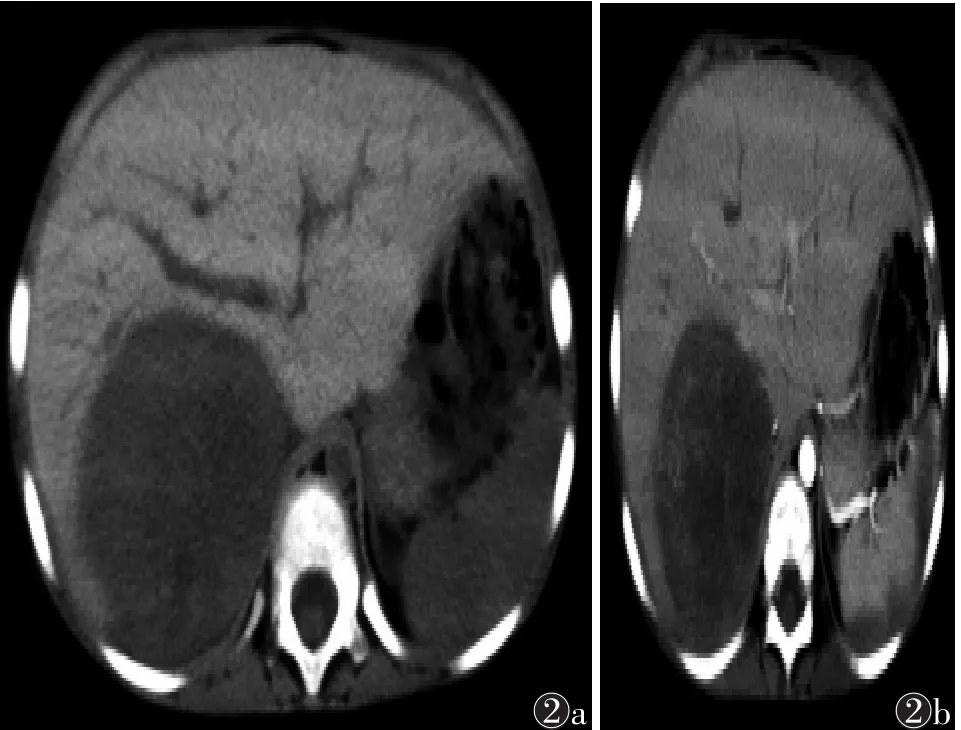

图1 女,11岁,右小腿中段胀痛2个月 图1a,1b CT MPR冠状位、矢状位及轴位图像,胫骨中段骨皮质增厚,内缘骨质破坏,呈扇贝样,邻近软组织轻度肿胀 图1c,1d MRI矢状位T1WI、冠状位PDWI及轴位PDWI像,显示病变位于胫骨中段,髓腔内T1WI呈低信号,PDWI呈高信号,局部骨皮质破坏呈钻孔样改变,其显示病变范围以及周围软组织肿胀范围较X线CT范围大 图2 男,2岁,轻度跛行2周 图2a,2b MRI矢状位TIWI、冠状位及轴位PDWI图像,胫骨中上段髓腔内T1WI呈低信号,PDWI呈高信号,骨皮质钻孔样破坏,线状骨膜反应,邻近软组织肿胀

[1]赵向乾,刘艳,任宁娟,等.长骨嗜酸性肉芽肿的影像学及免疫组化结果分析[J].实用放射学杂志,2015,31(4):680-682.

[2]肖永新.MRI诊断骨嗜酸性肉芽肿的价值[J].放射学实践,2014,29(1):88-91.

[3]郑红伟,祁佩红,薛鹏,等.骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现[J].放射学实践,2013,28(4):443-447.

[4]黄兆文,陈久尊,张小红,等.小儿四肢长骨嗜酸性肉芽肿的影像学诊断[J].医学影像学杂志,2014,24(4):588-591.

[5]李鹤,宋继安,薛鹏,等.骨嗜酸性肉芽肿的MRI、X线表现及病理分析[J].中国CT和MRI杂志,2015,13(2):77-80.

[6]许壮勇,黄宝泉,杜光舟.长骨嗜酸性肉芽肿的影像诊断[J].国际医药卫生导报,2014,20(2):234-236.

[7]王龙胜,郑穗生,江安红,等.骨嗜酸性肉芽肿的影像诊断[J].中国介入影像与治疗学,2012,9(4):270-273.

[8]赵振江,孙英彩.尤文氏肉瘤的影像学诊断[J].实用放射学杂志,2013,29(3):323-326.

[9]贾进正,张克宁,宗绪章.髂骨尤文肉瘤和原始神经外胚叶瘤的影像表现[J].中国中西医结合影像学杂志,2014,12(5):550-551.

10.3969/j.issn.1672-0512.2016.05.036

杨勇政,E-mail:yyzh7467@sina.com。

2016-01-22)