决策者到底如何归因?——一项基于美国外交档案的研究*

2016-09-14唐世平

张 旻 唐世平

决策者到底如何归因?——一项基于美国外交档案的研究*

张 旻 唐世平

【内容提要】面对充满不确定性的世界,个体通常通过一种被称为归因的心理机制从不完全的信息中解释他人做出某种行为的原因。类似但更为特殊的心理机制也会发生在当一个国家的决策者需要理解另一个国家的行为以采取某种应对之策的时候。当外交决策者们在试图解释他国的行为时,他们会将哪些变量纳入他们的考虑范畴?他们对他国行为进行归因的方式是否会因情境的不同而有所变化?如果确实有所变化,那么他们在归因时将会存在哪些倾向和偏见?外交决策者通常从能力、决心、利益、意图和该国所处的战略环境五个维度来认知另一个国家行为的原因。而恐惧和族群中心主义均会作用于这五个维度,并且在不同的情境下,两者在各维度的作用方式有所差异。为了验证唐世平提出的行为归因理论,作者采用了一种特殊的内容分析技术——逐字解释文本分析——对1945-1947年间的美国外交档案进行了分析和编码,试图利用二战结束至冷战开始这段时间内美国的主要决策者对苏联行为所进行的数以百计的归因,并对上述归因理论进行经验上的探索。验证结果表明,描述性的证据分析部分支持了这一新的归因理论,但也挑战了这一理论中关于能力、决心和环境维度的部分推断。

归因;外交决策;政治心理学;冷战;档案内容分析

【DOI】10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2016.01.005

一 引言

事件或行为的原因是人们判断如何针对这些事件或行为做出反馈所需要依据的最重要的事实之一。面对充满不确定性的世界,个体通常通过一种被称为归因(attribution)的心理机制从不完全的信息中解释某一事件或他人做出某种行为的原因。类似但更为特殊的心理机制同样会发生在集体层面,比如当一个国家的决策者需要理解另一个国家的行为以采取某种应对之策的时候。那么,当这些决策者们在试图解释他国的行为时会将哪些因素纳入他们的考虑范畴?国家决策者们对他国行为进行归因的方式是否会因情境的不同(或者说双方关系的不同)而有所变化?如果确实有变化,他们在归因时又将会存在哪些倾向和偏见?

唐世平在《一个新的国际关系归因理论——不确定性的维度及其认知挑战》一文中提出了一个新的国际关系归因理论。①唐世平:《一个新的国际关系归因理论——不确定性的维度及其认知挑战》,载 《国际安全研究》,2014年第2期,第3-41页。该理论认为,作为一种特殊的行为体,一个国家的决策者通常从五个信息维度来认知另一个国家行为的原因,包括国家能力(Capabilities)、决心 (Resolve)、利益(Interest)、意图(Intention)和该国所处的战略环境(Environment)。而人类在长期进化过程中所形成的两种心理机制——恐惧和族群中心主义,会在很大程度上影响每一维度上决策者对对手行为的原因判断。此外,在不同的情境下(冲突、合作或两者之间),两者在各维度的作用方式存在差异,最终导致了在不同情境、不同维度上不同归因偏误的产生。本研究采用了一种特殊的内容分析技术——逐字解释文本分析(Content Analysis of Verbatim Explanations)——对1945-1947年间的美国外交档案进行了分析和编码,试图利用二战结束至冷战开始这个时期内美国主要决策者对苏联行为进行的数以百计的归因,对上述归因理论进行经验上的初步验证。我们的证据分析部分支持了这一新的归因理论,但也挑战了这一理论的许多推断。

二 理论出发点和研究假设

唐世平在社会心理学对行为归因的最新研究基础上发展出了一个新的行为归因理论,本文则是对这一个新理论的初步验证。因此,本文的文献综述、概念定义、相关假设均参照该文内容并予以简化,下文中不再特别注出。①唐世平:《一个新的国际关系归因理论——不确定性的维度及其认知挑战》,载 《国际安全研究》,2014年第2期,第3-41页。在这里,我们首先给出需要被测量的变量的定义,然后提出假设。

(一)定义

能力:国家在一场总体冲突中的总体战争能力,或在地区性冲突中的有限战争能力,或者在合作中所能提供的援助规模。

决心:国家实现一项承诺的意志强弱。

意图:国家达到目标的战略偏好,通常被划分为善意和恶意两类。恶意是指偏好故意使用损害他者利益的方式来实现自己的目标,无此偏好则为善意。②Tang Shiping,A Theory of Security Strategy for Our Time:Defensive Realism,New York: Palgrave-Macmillan,2010,Chap.1.

利益:国家的目标,不论是短期目标还是长期目标,既包括有形目标(如领土、经济利益、表决权),也包括无形目标(如荣誉、尊严、名誉、可信度等)。

外部环境:国家领土边界外的影响因素的总体,包括地缘环境、在地区或国际体系中的相对位置、是否存在盟友和敌人(以及盟友和敌人的强弱)等等。此外,国际体系的一般特征(即无政府状态)和国际政治发展的一般趋势(如全球化)也是包括在外部环境中的重要考虑因素。

(二)假设

在提出假设之前,首先需要为本研究再引入一个背景性的控制变量,即认知过程发生时认知国和被认知国之间的总体关系状态,本研究将其称为情境(Situation)。情境可以划分为冲突、合作和模糊(即冲突与合作之间)三种状态。之所以引入这一变量,是因为在不同的情境下,人们的归因偏好是有所区别的。在冲突的情境下,恐惧和族群中心两种机制均会得到加强。恐惧使人具有更强的规避风险的倾向,从而强化“危险/敌意归因偏误”(sinister/hostile attribution bias)。③参见Kenneth A.Dodge and Daniel R.Somberg,“Hostile Attributional Biases among Aggressive Boys Are Exacerbated under Conditions of Threats to the Self,”Child Development,Vol.58,No.1 (February 1987),pp.213-224。族群中心主义则在特定条件下(如认知国实力远远高于被认知国、已经取得重大胜利、决策者个人野心过强等)降低风险规避偏好,也会在特定条件下扩大这一偏好(如认知国实力远远低于被认知国等)。在合作情境下,恐惧和族群中心机制会减弱,人的风险规避倾向也会减弱。这些由情境因素导致的心理机制的强弱变化,将会直接或间接地影响国家对他国能力、决心、意图、利益和环境等方面的归因倾向。因此,本研究区分三种情境分别提出不同的假设:①对于这些假设的具体演绎过程,参见唐世平:《一个新的国际关系归因理论——不确定性的维度及其认知挑战》,载《国际安全研究》,2014年第2期,第3-41页,本文不再赘述。

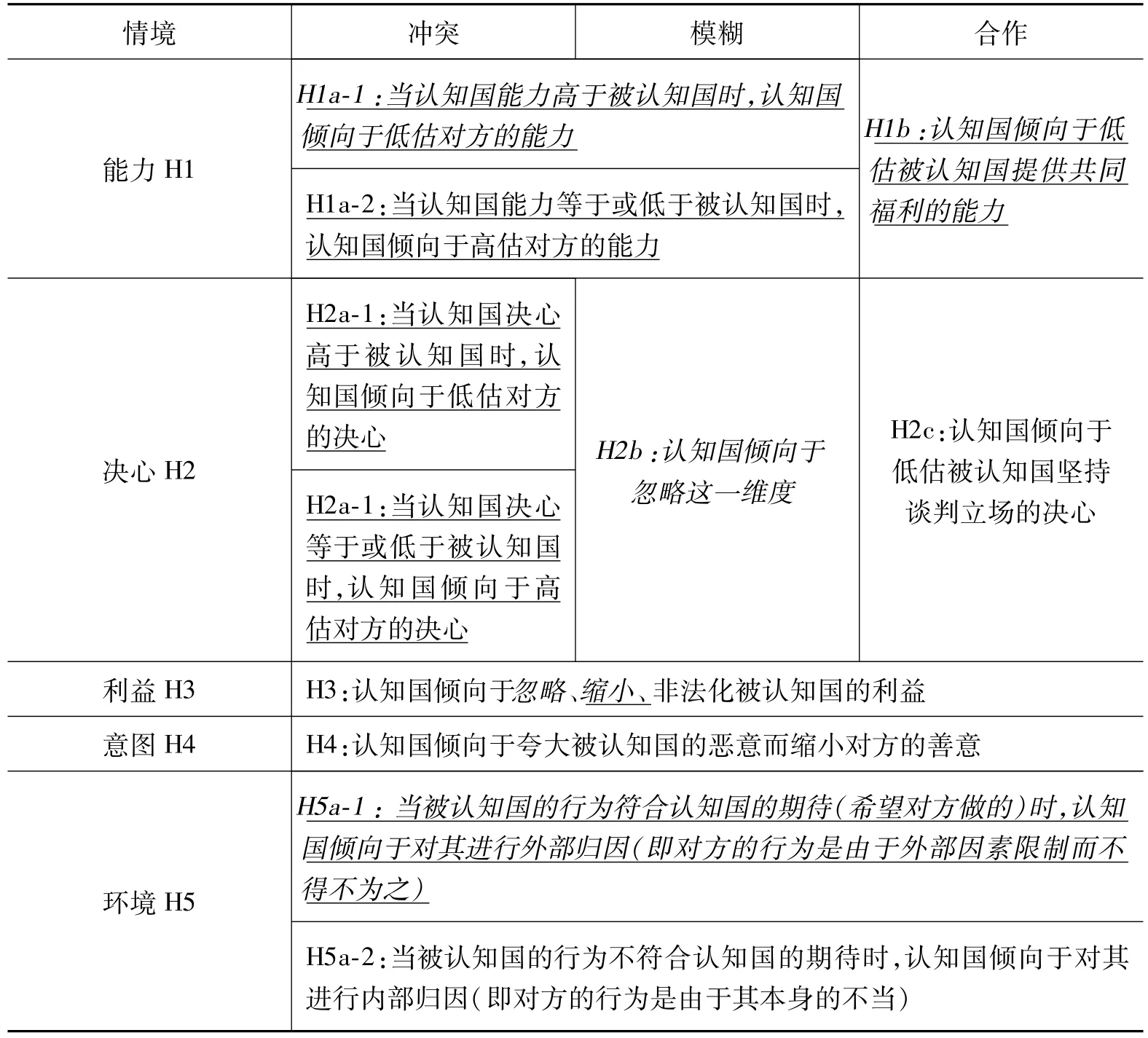

表1 基础假设

三 研究设计

(一)案例研究

相较于心理学的归因研究,国际关系领域的归因研究有其特殊性:

第一,我们几乎不可能通过实验来验证我们的理论。外交决策既不可能产生于受到严格控制的实验室中,也不可能存在另一组完全相同的事件为我们提供对照实验的素材。尽管我们可以在实验室中设计一个模拟场景,并且安排一些志愿者在场景中像领导人那样进行决策,但是,显然这些场景与真实的事件(尤其是国际关系学者们热衷的充满火与血的军事冲突)之间存在相当大的距离。而那些随机抽选的、面对着电脑屏幕的志愿者们与被精挑细选的、国家系统层层包围的领导人也存在天壤之别。即便在实验中获得的正面结果,也很难想象真实世界中行为者即是如此归因的。

第二,对于归因理论涉及的一些隐性变量(比如决心与意图)的测量是相对困难的。以对“决心”的测量为例。美国学者乔舒亚·科特泽尔(Joshua Kertzer)认为,目前大部分对决心间接测量都属于以结果来测量决心,并且批评这些测量存在三个问题。①这些问题包括:首先,这些所谓的决心的结果其实不过是“决心”的同义反复,或者将需要经验验证的因果关系视作不证自明的公理。其次,国家真实的决心与表现出来的行为并不一定一致。这些经验研究往往并不做区分。再次,单一的变量通常不足以将决心描述出来。关于这些问题的讨论,参见Joshua David Kertzer,Resolve in International Politics,Ph.D degree Dissertation,Ohio State University,2013,Chapter 5,pp.116-121。然而,即便采取了以原因来测量的方式,对于决心这类隐性变量的测量仍然至少存在如何用间接的方式测量属性(Dispositional)因素、如何描述及控制变量及机制间的复杂互动、如何打通个体层次与集体层次三大障碍。②这三大障碍均在乔舒亚·科特泽尔的研究中有所体现。首先,在测量影响决心的属性因素(如时间偏好、风险偏好等)时,科特泽尔仍不可避免地使用了间接测量的方式,如以一国的领导人任期及领导人预期生存比率来估测时间偏好,以领导人的军事经历来估测风险偏好等。其次,科特泽尔假定存在 “任期→时间偏好(short time horizon)→决心”的逻辑,但是如果从更长的因果链来考虑,任期与预期生存率还能够以另一种机制来直接影响决心。短任期和低生存率显然会增加领导人让步的成本,因为让步可以被视为一种失败,从而威胁到决策者的生存。同样的,有限的时间也会增加领导人的冒险行为,甚至迫使他们去孤注一掷,因为决策者们急需一场胜利来证明他们自己。在这两种情况下,决心都将被增强,这与“任期短→投资期限短→低决心”的假定是相反的。再次,科特泽尔的测量对象仍然只有影响个体决心的个体因素。和其他隐性变量一样,决心是一种心理状态,只能够在单一个体中形成。然而在国际关系中,我们关注的是“国家的决心”。尽管一个国家的决心通常体现为特定个体在决策过程的最后一步所做出的“最终决定”,但做出这个决定的原因却远非是“个人的”。从这个意义上说,尽管政体并不适合用来测量领导人个体的某项属性因素,其却是不可忽略的影响决心的因素之一。参见Joshua David Kertzer,Resolve in International Politics,Ph.D degree Dissertation,Ohio State University,2013,Chapter 5,pp.129-133。以客观的指标对这些描述频繁变化且极易受其他因素影响的人们主观心理状态的变量进行间接测量,在效度上始终存在一定距离。即便如科特泽尔那般精细设计的研究,也无法避免这个问题。

因此,我们没有使用间接测量的方式,而是通过案例研究与内容分析法的结合,来避免这些难以解决的问题。首先,我们提取对决策者口头或书面记录中的归因表述,针对具体的文本内容进行分析,直接评估其中内含的归因特征。这一测量方式直接避免了间接测量(无论是原因测量还是结果测量)时测量变量与被测量变量之间的因果关系对测量效度的影响。其次,我们将对归因特征的测量局限在单个案例,即一段有始有终的历史片段之内。在案例所截取的时间段内,我们在不同时间截面上持续地追踪测量对象的归因行为。对同一测量对象而言,他们的属性特征相对稳定,而他们的部分情境特征,如所处的制度、文化等,也未发生变化。在控制了相同的外部因素下,不同的测量对象不同的属性特征能够检验个人的属性特征是否会对他们归因的维度及倾向产生影响。再次,在不存在敌对方与中立方的非公开交流中,决策者针对敌对方进行的归因行为并无太多掩盖其真实意图的必要。外在表达与内在意图之间的落差对测量效度的影响相对较小。最后,时间的演进以及案例中决策者所处的现实环境,也提供了与实验截然不同的真实压力与集体情境,从而降低了测量环境与现实环境之间的差别对测量效度的影响。因此,相较于间接测量而言,我们通过外交档案材料分析出来的归因特征,与他们在现实环境中的真实归因倾向更为接近。

(二)案例选择

我们采用了“冷战的开端”(1945-1947年)这一案例,通过分析1945-1947年间美国主要领导人根据苏联表现所进行的所有归因行为,以验证我们所提出的适用于国际关系领域的特殊归因理论。选择该案例是由于以下原因:

第一,在这个时间段内,包含美苏之间极度频繁的互动。这些互动既包括冲突,也包含合作。站在美方的视角,美国的“观众”根据现实或推测的苏联的行为做出反应,这期间进行了大量的归因行为。这些归因行为均能够作为观察的对象,对理论的适用性进行验证。由于两国间议题众多,对这些归因行为的研究跨越了特定利益与背景的价值,使理论具备一定的可推广性。

第二,该案例具备了一般归因研究不具备的特征。首先,这些归因都属于外交决策的一部分。它们显然处于集体环境下,或者更精确地说,在国家政治体系之中,受到集体动态、制度规范、双层博弈、族群中心主义等一系列内部因素的制约。其次,美苏对抗(或潜在的对立)所带来的紧张氛围、风险和外交决策的时限为这些归因行为提供了真实的心理压力。这些现实因素不仅使得经验验证更贴近国际关系领域中的真实境况,而且恐惧与族群中心主义这两种机制均通过这些现实因素较为强烈地作用于归因主体本身。因此,从案例选取的时间段内所获得的数据资料非常适合用来验证本文的理论。

第三,在该时间段内,美国与苏联的关系(或者说情境)发生了巨大变化。至少在1945年8月二战结束之前,美国与苏联仍然处在相对合作的情境中。到了1946年3月丘吉尔发表铁幕演说之时,美苏之间已经步入了冲突的深渊。在各案例中,我们能够充分观察到情境对人们归因偏好的影响。

第四,研究该案例所需使用的美国的外交文献材料已经公开,并能够比较容易地获取这些材料。而我们之所以没有同时分析苏联领导人对美国行为的归因,原因也在于相对而言苏联的资料难以获得,并且由于语言因素也难以解读。

(三)案例分析

1.内容分析法

归因行为通常能够通过语言被表达出来。行为者往往试图通过解释对象行为的原因来引出观点、论证观点或者仅仅是表达态度。本文不采用案例研究中常用的过程追踪与比较,而是采取内容分析法,或者更精确地说是逐字解释的内容分析(CAVE)技术,①CAVE是一种进行逐字解释的内容分析(Content Analysis of Verbatim Explanations)技术,专门用于对一些文字样本(书面或口头)进行编码。这一方法曾被运用于评估个体是否进行因果归因,并区分其所寻求的因果解释属于内部因素还是外部因素,稳定因素还是不稳定因素,普遍因素还是特定因素。参见Kimberly A.Neuendorf,The Content Analysis Guidebook,California: SAGE Publications Inc,2002,p.193;Christopher Peterson,et al.,“Attributions and Depressive Mood Shifts:A Case Study Using the Symptom-Context Method,”Journal of Abnormal Psychology,Vol.92,No.1(February 1983),pp.96-103;Christopher Peterson,Martin Seligman and George Vaillant,“Pessimistic Explanatory Style is a Risk Factor for Physical Illness:A Thirty-Five-Year Longitudinal Study,”Journal of Personality and Social Psychology,Vol.55,No.1(July 1988),pp.23-27;Harold M.Zullow,“Pessimistic Rumination in Popular Songs and Newsmagazines Predict Economic Recession via Decreased Consumer Optimism and Spending,”Journal of Economic Psychology,Vol.12,No.3 (September 1991),pp.501-526。对美国的决策者为实现各种目的而对苏联行为归因的语言进行统计分析。我们选取了在1945-1947年之间接触苏联最多且最能影响美国对苏决策的美国七位领导人(见表2)。我们关注这些领导人的语言和文字记录中明示或暗示苏联行为原因的字、词和解释,并且着重关注这些字、词和解释中是否含有对苏联及自身(为证明我们的假设,本文也探讨了美国对自身行为的归因)的能力、利益(或者动机)、意图(或者对方行为的性质)、决心和外部环境的明示或暗示以及相关表述中用隐含的态度(如正面、中立、负面等)。

2.数据与抽样

内容分析的材料(也就是行为者对苏联行为的判断)均来自1945-1947年间美国外交文件中七位行为者亲自撰写的电报、备忘录以及客观会议记录中行为者的发言。这些一手资料使我们避免了使用二手资料所带来的许多问题。②事实上,即便是使用回忆录等材料,行为者在事后所撰写的回忆与即时发生的事实仍然会有所不同。例如埃夫里尔·哈里曼 (Averell Harriman)在敦巴顿橡树园会议时就开始怀疑苏联的善意,但事实上从外交档案来看,直到苏联没有履行《雅尔塔协定》的承诺,其才开始认真考虑苏联的意图问题。直到1945年1月,他仍然认为尽管会维持一定的军事建设,但斯大林与其同僚最大的迫切需求是让苏联人民过上更好的生活,并且美国应该尽一切的努力通过信贷来支持苏联的经济建设。显然,在事后材料中,行为者们更希望证明自己的“先见之明”。参见Averell Harriman and Elie Abel,Special Envoy to Churchill and Stalin,1941-1946,New York:Random House,1975,p.345;Foreign Relations of Unites States,Conferences at Malta and Yalta,1945,p. 314,http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?id=FRUS.FRUS1945。我们也排除了美国对外关系文件(FRUS)中那些由别人转述的观点和表述,从而避免了间接引用带来的歧义和偏差。此外,我们仅分析美方内部及其美与盟友之间的文件和会议记录,因为在发送至“非友好”国家的电报中以及在与这些国家代表的会谈中,美方领导者的言论也难以代表他们的真实想法。对于抽样,我们采取了全样本的方式,即阅读及分析美国对外关系文件中在1945-1947年间符合以上条件的所有文件。

表2 案例:“冷战的开端”

3.识别“归因”

国际关系领域归因行为是一种相对复杂、抽象、无意识的行为。不同于那些诸如评估公众对某个领导人或党派的态度的简单测量,我们对领导人归因行为的测量面临着几个难以克服的障碍。首先,我们很难用一个或几个特定的词汇去衡量领导人是否进行了归因。在研究过程中,我们发现领导人的大部分归因语言或文字既不具有“因为”(because)、“由于”(since)、“作为……的结果”(as a result of)、“导致”(lead to)等直接表示原因的提示词,也不具备 “要”(want)、“觉得”(feel)、“喜欢”(like)、“想”(think)等精神状态标记。毕竟,“精神状态标记 (Mental State Markers)仅仅是一种语言工具,而并非是原因的必要特征,因为人们并不必要靠他们来正确地将一种解释视作原因”。①Bertram F Malle,How the Mind Explains Behavior Folk Explanations,Meaning,and Social Interaction,Cambridge:The MIT Press,2004,p.97.提示词与精神标记都是能够被省略的。归因行为几乎能够被包含在任何的语言表述中,并能够被明确地表达出来,也可能只是某个领导人无意识地随口提及。因此,如若仅仅使用几个词语来自动定位归因行为,我们将遗漏大量的研究对象。

其次,我们同样很难用一个或几个特定的词汇去衡量这些领导人说或写的内容是否与苏联的能力、利益、意图、决心和外部环境有关。描述能力的词汇并不只有“强”(strong)或“弱”(weak),描述利益的词汇也远远超过“收益”(benefit)与“成本”(cost)。一组数字,一次对苏联内部政治的强调,都可能意味着行为者已经进行了能力或者利益的归因。同样的,描述意图的可能只是一种对苏联天性的判断,而对决心描述可能仅仅是对苏联将会让步的预测。显然,仅仅在代码内编入几个口号式的词语,并且计算返回文章的数量,①拉德哈·延加 (Radha Iyengar)和乔纳森·蒙特 (Jonathan Monten)所做的伊拉克人对美国对伊政策的弱决心的感知和叛乱袭击关系的研究中,他们使用这一方法找出主要的美国新闻媒体报道中潜在的可能表现出低决心的文字,并计算出提及的次数和密度,从而测量伊拉克所接收到的美国政策的决心。显然,文本中提及的低决心次数越多,美国采取的政策中表达的决心越弱。但是由于这种自动分析必然会遗漏许多设计者没有考虑到的显性“口号”以及无法用“口号”去定位的隐性内容,因而这一自动化的文本分析方式会低估低决心文字出现的次数,从而低估伊拉克人对美国弱决心的感知。不过仅仅就这项研究而言,这种低估由于两个原因并不影响其对两个变量间关系的估计。首先,其测量的是伊拉克人对美国弱决心的感知,而非对美国的决心。也就是说,他们的逻辑是首先假定了美国决心之弱,随后便可通过伊拉克人接触到这些弱决心的表述(如战争的批评等)的次数来衡量这种弱决心传达了多少给伊拉克人。其次,在这种情况下如还能证明这两者间具有因果关系,那么这两者间的关系必然比研究所估计出的更强。不过在本项研究中,这两点均不成立。我们需要找出的是,归因行为是否提及了决心维度以及测量他们所判断的对方和自身决心的大小。此外,这种方法所造成的观察对象的遗漏程度也将远远超过他们的研究(事实上那些领导人的内部讨论中几乎从来不用“口号”),我们的样本量也不足以弥补这些遗漏所造成的效度问题。是无法很好地捕捉行为者对决心的归因的。

再次,我们所找到的研究资源②我们下载的FRUS文件来自美国威斯康辛大学图书馆,http://digicoll.library.wisc.edu/ cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=browse&scope=FRUS.FRUS1。中,所提供的可供于搜索的文本有较多的错误和缺漏,也没有对每一份文件进行很好的编目,因而我们不但难以通过自动化分析对五个维度进行细致的编码,甚至都无法依靠电子搜索及索引的方式找出这些领导人所撰写的文件及参与的会议记录。

基于上述理由,为了尽可能提高效度,我们没有直接针对显性内容(manifest content)进行编码,而是主要采用针对隐性内容(latent content)编码的方式,③显性内容是指传播媒介中所包含的可见的、表面的、有形词语,而隐性内容则是指传播媒介中所隐含的含义。显性内容能够在传播媒介中被直接定位和测量计算,因而具有较高的可靠性,然而却存在效度问题。通常我们所考察的对象要比可被观测词语的数量有更丰富和深层的含义。隐性内容的编码则有助于开发传播媒介的深层含义,但却以牺牲可靠性和具体性为代价,尤其是不同的编码者对于不同内容的评价可能具有不同的标准。参见[美]艾尔·巴比:《社会研究方法》(第十一版),邱泽奇译,北京:华夏出版社2009年版,第323-324页。即由编码者在阅读相关的表述后,根据一定的标准对这些表述进行评估。然而,需要指出的是,由于每一次的归因行为都是行为者结合众多层次的因素而做出的主观判断,这些归因远较社会心理学中的归因更为复杂。此外,行为者在现实中使用的语言也并无限制,在很多时候他们的归因只是一种估计和揣测,甚至有时候仅仅是在语感上有所强调,并且常常隐藏在大量的非归因的内容中。这些因素将会干扰编码者对相关表述文字判断的准确性,从而影响内容分析的效度。在后续的研究中,由多名不了解研究内容的编码者进行重复编码的形式来提高效度,通过编码者间信度 (inter-coder reliability)①编码者间信度是指不同的编码者必须在对大部分编码类别的编码上保持一致。通常而言,对隐性内容的编码者间信度的要求要低于显性内容。参见Roger D.Wimmer and Joseph R. Dominick,Mass Media Research-An Introduction(9th edn),Boston:Cengage Learning,Inc,2010,pp. 170-175;Kimberly A.Neuendorf,The Content Analysis Guidebook,Thousand Oaks:Sage Publications Inc,2002,pp.146-147。来检验研究的可靠性(参见表3)。

表3 文件与行动者

我们首先浏览了1945-1947年期间所有美国对外关系文件(FRUS),找出符合要求的电报和会议记录,并且筛选出其中提及苏联①我们筛选文件的标准是“提及苏联”,而非“议题与苏联相关”。显然,前者的范围要大于后者,许多时候美方的领导者对苏联行为的归因并非发生在讨论苏联相关的议题时。的那些文件。我们随后在这些文件中找出含有对苏联行为的因果判断的文件。②在我们完成的工作中,共阅读七位领导人撰写或记录其发言的文件4 328件,发现提及苏联的文件1 809件,含有对苏联行为的因果判断141次。这些因果判断必须涉及一次特定的事件,或者涉及发生在特定事件之前的一段经历,或者涉及苏联的内部特征,例如能力、利益或目标(政权、经济、宣传)、意图(天性)、决心以及相关外部因素(如威胁、联盟、时空、其他事件和国家等等)。这些因果判断可能包含线索性提示词,也可能没有。之后,我们将最后剩余的每一份文件中对同一议题的因果判断视作一个分析单位,③这即是说,同一份文件中可能有超过一个分析单位。并根据一定的标准,对一个分析单位内的文字进行编码。

4.操作化与编码

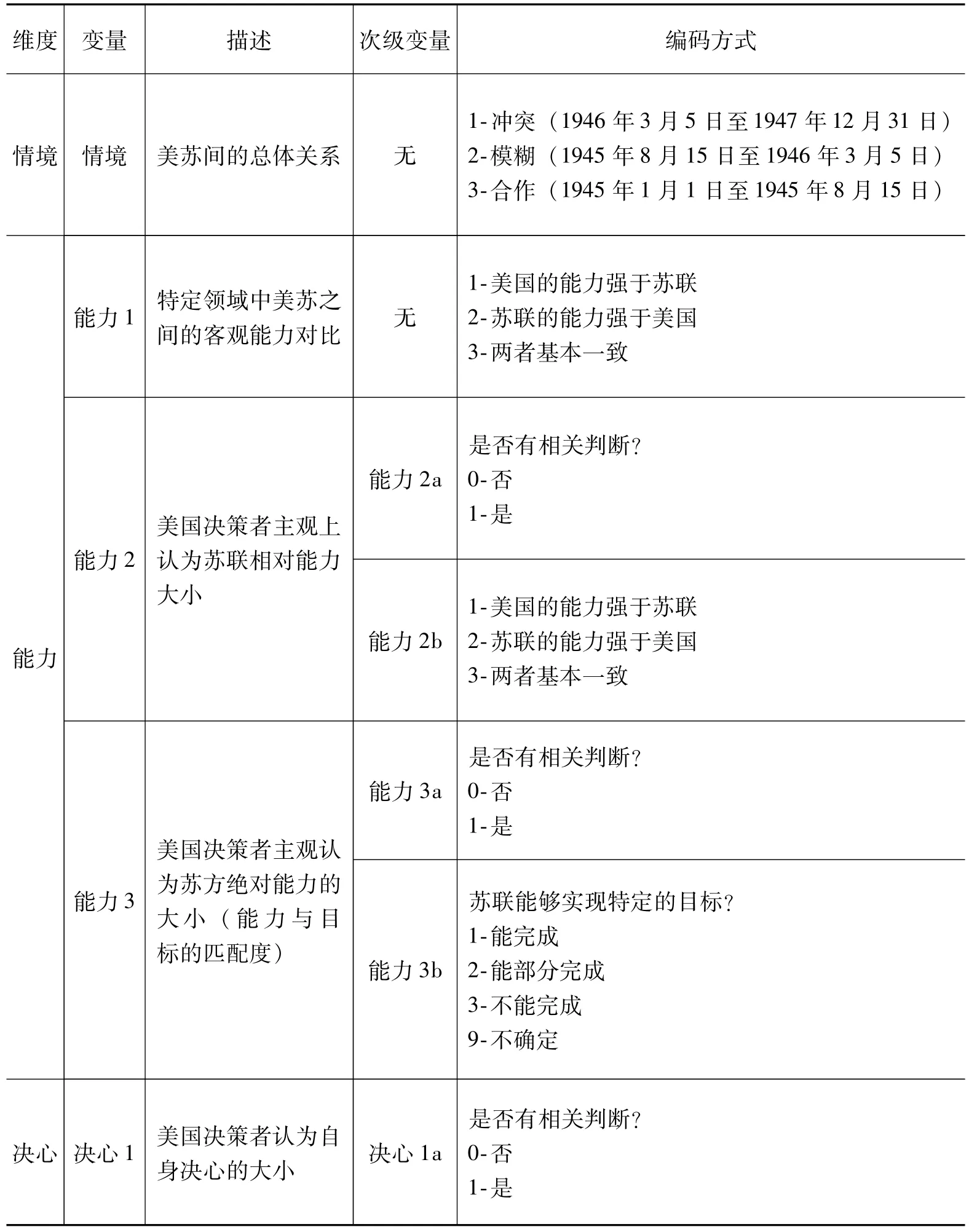

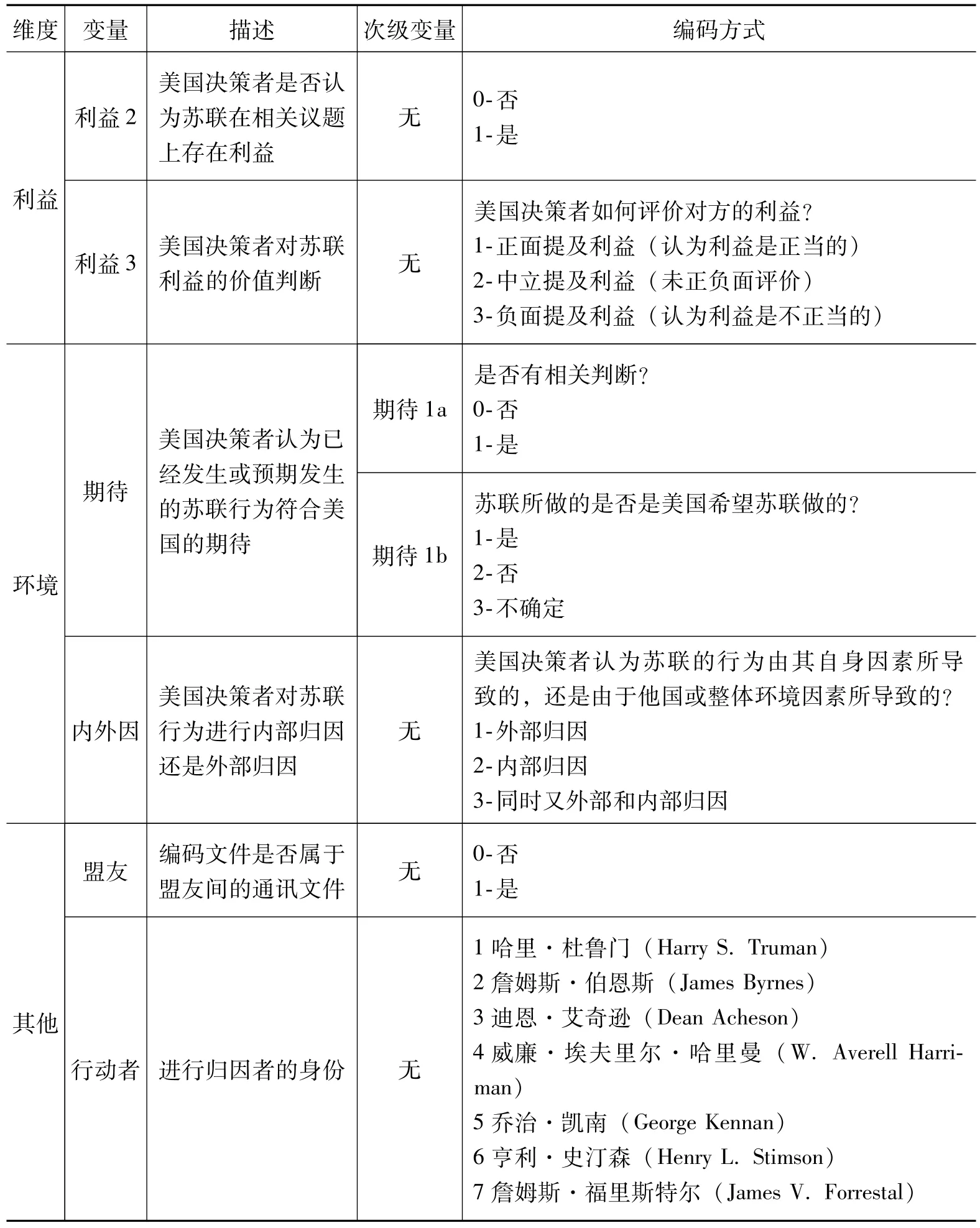

我们编码的方式如下:④参见表4。

(1)情境(Situation)

我们主要是按照时间来划分美苏间的总体情境。对于第一个案例,我们认为在1945年8月15日日本投降之前,美苏之间处于合作状态。共同的敌人以及战争中合作的经历使得美苏两国对于对方的意图持相对正面的态度。而在1946年3月5日丘吉尔发表铁幕演说后,美苏之间已处于明确的冲突状态。我们认为在1946年初美国的主要决策者就已经对斯大林领导下的苏联意图有了一个比较肯定的结论。这个结论最先由凯南的“长电报”所传递,并最终为丘吉尔的铁幕演说所表达。杜鲁门出席并认可的铁幕演说是一次美国决策者们对苏联的意图评价的半公开宣言。

(2)能力(H1)

为了证明假设能力,我们定义了三组变量。第一组变量 “能力1”(Capability1)用以衡量特定领域中美苏两国之间的客观能力对比。我们默认美国的总体能力高于苏联的实力,⑤苏联1945-1947年的平均年国内生产总值(GDP)是345 428.67百万美元,同一时期美国的平均GDP是1 411 928.33百万美元[都以1990国际元(international Geary-Khamis dollars)计算]。1945年苏联的人口约为173 900 000人,美国人口约为140 474 000人 (年中人口)。两国人口接近,而美国的GDP是苏联的三倍,因而我们有理由相信在1945-1947年间美国的总体实力高于苏联。数据来自Angus Maddison,The World Economy HISTORICAL STATISTICS,Paris: OECD Publications Service,2003。但在特定问题领域内两者的能力会产生变化。每个议题所涉及的领域不同,而相对于在短时期内恒定的总体能力,美苏在特定领域中表现出来的能力更能决定双方在对应议题上的心理状态。因此,我们根据每一议题所涉领域来为这一变量赋值,主要考虑的因素包括议题所涉及的能力类型(经济、军事、文化)、议题关键目标的地理位置、目标国与两国的关系、目标区域的实力分布等等。对于部分综合性的议题,我们也会使用总体能力对比,如旧金山会议中美苏关于建立联合国的博弈等。我们将美国的能力强于苏联的情况编码为1,后者强于前者的情况编码为2,两者基本一致的情况比为3。第二组变量“能力2”(Capability2)用以衡量美国对双方能力对比的主观评价,通过采用“能力1”(Capability1)与“能力2”(Capability2)对比的方式来判断美国领导人对苏联能力的估计是否准确。二分变量Capability2a描述美方的归因行为是否提到了苏联的能力,定序变量“能力2b”(Capability2b)则是在提及的情况下,描述美国对双方能力对比的判断。编码的方式与“能力1”相同。

由于我们衡量变量的刻度较大,因而当“能力1”与“能力2b”出现同样的编码(即均为一方的能力大于另一方)时就难以估计美方对苏联能力的判断是准确还是有偏差,并且并非在每一次归因中行为者都会对双方的能力进行比较。因此,我们另外采用变量Capability3用以衡量美国对苏联一方绝对能力的主观评价,再通过一般趋势的分析来判断美国对苏联能力的低估或高估。由于行为者鲜少有对苏联能力的直接评价(比如认为苏联很强或者很弱),因此我们采用美方行为者对苏联是否能实现目标的判断(即苏方能力与目标的匹配程度)。与上一组变量类似,二分变量“能力3a”(Capability3a)描述美方的归因行为是否提及了苏联的能力与目标的匹配程度,定序变量“能力3b”(Capability3b)则用以衡量美国对苏联能力是否足以完成目标的判断。如果美国认为苏联能够完成目标,则赋值为1,能够部分完成,则赋值为2,不能完成则赋值为3,不能确定则赋值为9(将在统计时予以排除)。

(3)决心(H2)与意图(H4)

“决心”(Resolve)变量和“意图”(Intention)变量用于探索美方行为者对评估苏联决心和意图的评估。如上文所述,作为隐性变量,决心与意图难以被精确地测量。我们对于意图与决心的测量是相对概略的。因此,我们仅仅通过对两者一般趋势的评估,衡量情境对于行为者在这两个维度上的归因的影响。对于决心,由于美国领导人们几乎从不直接对双方的决心进行比较,因而我们定义了两组变量,分别对描述美国对自身决心的评价以及美国对苏联决心的评价。“决心1”(Resolve1)用以衡量美国自身的决心。二分变量 “决心1a”(Resolve1a)描述美国是否明示或暗示了自己的决心。定序变量“决心1b”(Resolve1b)描述美国认为自己的决心有多强。我们定义了三种强度的决心。“强”表示完全不可让步,必须到达目标,编码为1;“一般”表示尽量争取但可以让步,编码为2;“弱”表示行为本身就用作试探或让步,编码为3。Resolve2用以衡量美国对苏联决心的看法。Resolve2a描述美国是否明示或暗示了苏联的决心,Resolve2b描述美国认为苏联的决心有多强,编码方式与Resolve1b相同。

对于意图,我们的编码相对简单。我们定义二分变量“意图1a”(intention1a),用以描述美国领导人是否明示或暗示了苏联的意图,二分变量“意图1b”(intention1b)则用于描述美国对苏联意图的评价。我们将善意(即苏联不会故意采用牺牲美国利益的战略以实现自己的目标)编码为1;将恶意(即苏联故意采取牺牲美国利益以使自我利益最大化的战略)编码为2。

(4)利益(H3)

我们定义三组变量来描述美国行为者在利益维度的归因行为。二分变量“利益1”(Interest1)描述美方是否提及了苏联的利益,二分变量“利益2”(Interest2)描述美方是否认为苏联在相关议题上存在利益,而定序变量“利益3”(interest3)则在美方认为苏联有利益的基础上,对苏联的利益进行价值判断。当美国正面提及苏联利益(即认为利益是正当的),我们为其赋值为1;中立提及苏联利益(即未作正面或负面评价),赋值为2;负面提及苏联利益(即认为利益是不正当的),赋值为3。我们将通过对“利益3”的统计分析,来判断美国领导人是否在对苏联利益的价值判断上有倾向性。

(5)环境(H5)

为了验证假设5,我们定义了两组变量。“期待”(Expectation)变量描述行为者是否认为苏联的行为符合美国的期待(即苏联的行为是美国所希望苏联做的)。二分变量“期待1a”(Expectation1a)描述美方领导人是否有苏联行为符合美国期待的判断,而定类变量“期待1b”(Expectation1b)在用以描述美国是否认为苏联的行为(已经发生的或者预测发生的)符合其期待。如果苏联的行为是美国所希望的,我们为其赋值为1,不是则赋值为2。如果美国无法确定,则赋值为3。第二组变量“内外因”(Attribution)则用于描述美国行为者们是进行内部归因,还是进行外部归因。我们将外部归因编码为1,内部归因编码为2,既进行外部归因又进行内部归因编码为3。

(6)其他

除了以上变量外,我们还定义了数个控制变量。考虑到与盟友间的交往文件中的归因行为可能与内部交往文件中的归因为不同,我们定义了“盟友”(Ally)变量,以描述所编码的文件是否属于盟友间的交流。此外,由于不同美国领导人的个人特质可能会影响他们的归因行为,我们定义了“行动者”(Actor)变量,根据归因者的不同为这一变量都赋予了不同的值。

表4 编码表

维度变量描述次级变量编码方式决心1美国决策者认为自身决心的大小决心1b决心决心2a行为者认为美国自身决心有多强?1-强(不可让步必须到达目标)极端表述:美国将会不计任何代价实现其目标,任何的妥协都是不可能的2-一般(尽量争取但可以让步)3-弱(行为本身就用作试探或让步)极端表述:一旦面临任何现实或预期的成本,美是否有相关判断?0-否1-决心2b国就会放弃其目标美国决策者认为苏联的决心有多强?1-强(不可让步必须到达目标)。极端表述:苏联将会不计任何代价实现其目标,任何的妥协都是不可能的)2-一般(尽量争取但可以让步)3-弱(行为本身就用作试探或让步)。极端表述:一旦面临任何现实或预期的成本,苏联就会是决心2美国决策者认为苏联决心的大小放弃其目标意图1a是意图1b是否有相关判断?0-否1-意图意图1美国决策者对苏联决心的判断美国决策者认为苏联的行为是善意还是恶意的?1-善意。极端表述:苏联是绝对善意的——它从未采取故意以牺牲利益为代价来实现其目标的战略,无论目标是否至关重要,被牺牲的美国利益是否合法2-恶意。极端表述:苏联是最恶意的——它一直倾向于采用牺牲美国利益以最大化自身利益的战略,无论什么利益,利益重要与否、合法与否利益利益1美国决策者是否将苏联的行为归因于其利益无0-否1-是

维度变量描述次级变量编码方式利益2无美国决策者是否认为苏联在相关议题上存在利益0-否1-是利益利益3美国决策者对苏联利益的价值判断无美国决策者如何评价对方的利益?1-正面提及利益(认为利益是正当的)2-中立提及利益(未正负面评价)3-负面提及利益(认为利益是不正当的)期待1a是否有相关判断?0-否1-美国决策者认为已经发生或预期发生的苏联行为符合美国的期待是期待1b期待环境苏联所做的是否是美国希望苏联做的?1-是2-否3-不确定内外因无美国决策者对苏联行为进行内部归因还是外部归因同时又外部和内部归因美国决策者认为苏联的行为由其自身因素所导致的,还是由于他国或整体环境因素所导致的?1-外部归因2-内部归因3-盟友编码文件是否属于盟友间的通讯文件无0-否1-是其他行动者进行归因者的身份无1哈里·杜鲁门(Harry S.Truman)2詹姆斯·伯恩斯 (James Byrnes)3迪恩·艾奇逊(Dean Acheson)4威廉·埃夫里尔·哈里曼(W.Averell Harriman)5乔治·凯南(George Kennan)6亨利·史汀森(Henry L.Stimson)7詹姆斯·福里斯特尔(James V.Forrestal)

四 数据分析

(一)总体数据描述

在我们完成的工作中,共阅读美国七位领导人撰写或记录其发言的文件4 328件,发现提及苏联的文件1 809件,含有对苏联行为的因果判断141次。提及苏联的文件数量与因果判断数量之间存在较大距离,原因有三种:第一,在外交档案中大部分的文件只包含事务性内容,在本项研究中没有太高的研究价值。第二,研究中我们排除了大量记录苏方与美方人员在各种场合直接互动的文件,如旧金山会议、伦敦会议、莫斯科会议等重要战后会议的会议记录,而这些文件在FRUS中所占的比例很大。第三,我们发现在大部分的表述中,决策者在简单地概括了苏联做了什么后(或者再加上一些对美国利益的表述)便直接判断美国应该如何回应,两者之间并没有关于苏联为何这么做的推断。显然,导致这一现象的原因有三种:第一,归因可能并非是战略决策的必经步骤,并且至少在二战结束后的初期,美国的决策者们通常并不将这一步骤纳入到他们的决策流程之中。第二,归因可能是一种必经的、但却时常未能被行为者所意识到的思维过程。行为者们在决定针对对手行为的回应时,已经自然而然地将对手行为的原因纳入到考虑因素之中,而不论本人是否意识到这一点。第三,文件记录可能存在人为的改动,或是故意隐瞒决策者的归因过程,这种情况存在的可能性更加体现本文研究的重要性,即发掘历史中的真实归因过程。由于上述原因的存在,美国的决策者尽管实际上考虑到了苏联行为的原因,却没有将其在语言与文字中表述出来。

在141次对苏联行为的因果判断中,属于与盟友间交流的文件仅有4件,因而盟友变量在整体上不对考察变量产生影响。从行为者来看,这141次判断并非平均分布,而是集中来源于哈里曼与凯南两人。前者是当时的美国驻苏联大使,后者是美国驻苏联大使馆政治领事,两人均担任与苏联直接相关的外交职务,并且通常充任将莫斯科的信息传递给华盛顿的桥梁,相较于其他行为者而言,他们拥有更多与苏联接触及互动的机会。对苏联行为的归因多发生在他们将莫斯科的信息报告给美国政府并对其进行解释和判断的过程中。因而,尽管涉及两人的外交文件在总文件中的比例远低于伯恩斯和艾奇逊,①参见表3。但他们的归因却占了对苏联归因的大部分。另外,由于职务关系,杜鲁门、史汀森和福里斯特尔的相关文件在美国对外关系文件中数量较少,对于苏联行为原因的判断也更为少见。

从时间分布上看,141次归因中的大部分集中在1945-1946年,1947年的观察对象相对较少。这主要是由于哈里曼和凯南在苏联的任职分别在1946年1月和1946年4月结束所致。之后,凯南奉令调回华盛顿任国防大学副校长,并于1947年5月任新组建的政策设计室主任,①周桂银:《乔治·凯南的外交思想》,载《美国研究》,1993年第2期,第112-113页。而哈里曼则被任命为美国驻英国大使。两人都暂时远离美国的对苏决策圈,导致可供观察的样本大幅减少。此外,由于我们根据时间来划分不同情境,1946年4月后的样本较少导致了冲突情境的观察样本数量不足,使我们对冲突情境下归因部分假设的验证受到了一定影响(参见表5)。这一部分数据缺陷将在今后的研究中用另一个案例“‘和平共存’的命运”②在这个案例中,我们观察1953-1957年期间的美国对外关系文件(FRUS)中,另七名美国主要外交决策者针对苏联行为的归因行为。中的数据来补足。

表5 变量的描述统计(盟友、行动者、情境)

(二)假设一(能力归因偏好)的验证

情境冲突模糊合作能力H1因变量:能力2b,能力3b自变量:能力1 H1a-1:当认知国能力高于被认知国时,认知国倾向于低估对方的能力H1a-2:当认知国能力等于或低于被认知国时,H1b:认知国倾向于低估被认知国提供共同福利的能力认知国倾向于高估对方的能力

表6 变量的描述统计(能力)

从客观上的美苏实力来看,在各项归因所涉议题的领域内,美国干涉议题的能力强于苏联的情况有105次,苏联强于美国的有31次,①苏联具有较强干涉能力议题主要涉及东欧中亚地区等苏联传统势力范围(如波兰、南斯拉夫、匈牙利等国家),以与苏联直接相关的双边条约 (如《苏土友好条约》、《中苏友好条约》、《苏匈经济合作协定》等)以及苏联的国内事务及外交政策(如美苏在苏联境内的广播、外国飞行器过境苏联领土、苏联国内的政治及宗教选举等等)。两者基本一致的情况有5次(参见表6)。②美苏能力相近的情境主要涉及伊朗问题、中国解放战争及土耳其海峡。从提及能力维度的归因数量来看,行为者5次将苏联的行为归因于美苏间的相对能力(能力2a),15次将苏联的行为归因于苏联的绝对能力(能力3a)。两者占总归因次数的比例均极低(3.55%和10.64%)。这也就是说,美国的领导人在归因时极少提及能力,或者说极少将苏联做某件事的原因归咎于它自身有足够的能力克服美国及其他客观阻碍来达成它的目标。事实上,即使是在提及能力维度的15次归因③有四次归因行为者同时考虑的苏联的相对能力和绝对能力。中,除了史汀森作为陆军部长在日本军事占领问题上对于两国能力对比有过明确清晰的表述之外,④参见FRUS,1945VII,740.0011P.W./5-21451945,pp.876-877。其余美国决策者提及苏联能力的语言表达都是十分模糊且间接的。这一情况与理论的预期不符,并且也对假设一的验证产生了一定影响。由于提及美苏相对能力的样本太少,本文暂不对变量能力2b做讨论(见表7)。而对于能力3,我们也仅通过现有数据对于假设一做探索性的分析,而非严格的证明(参见表8、表9、表10)。①在所有情境及分别情境下,自变量“能力1”与因变量“能力3b”的相关分析(Fisher精确检验)及控制“行动者”和“盟友”变量的偏相关分析的结果均不显著。在现有数据的情况下,无法确定这些结果是由于变量本身的不相关,还是由于样本量过少所导致的。

表7 情境与是否提及能力维度

表8 所有情境下客观能力对比(能力1)与美方行为者对苏联的绝对能力归因(能力3b)的关系

表9 冲突、模糊情境下的客观能力对比与美方行为者对苏联的绝对能力归因的关系

表10 合作情境下的客观能力对比与美方行为者对苏联的绝对能力归因的关系

从“能力3b”的数值分布情况来看,美国的行为者在15次归因中从未有一次认为苏联的能力不足完成它的目标,认为苏联能够完成目标的次数(12次)也远高于认为苏联仅能够部分完成目标的次数(2次)。因而可以推测,在总体上美方的行为者可能倾向于高估苏联的能力。此外,在总体情境下,美苏之间的客观能力对比并未明显影响到美国对苏联能力的认知,即使当美国的能力强于苏联,美方领导人仍然通常认为苏联有足够的能力实现目标。

然而,即便如此,两次认为苏联仅能部分完成目标以及一次不确定苏联能力的情况均发生在美国能力强于苏联的情况下,这可能是由于苏联能力大于美国的样本较少,也可能与假设一有关,虽然这样的案例数量较少,但是仍然微弱支持了H1a-1假设,即在美国干涉事项的能力高于苏联的情况下,美方领导人更倾向于认为苏联无法完成目标。在苏联客观能力强于美国的情况下(4次),美国都认为苏联能够完成目标,不存在低估苏联能力的案例,这同样微弱支持了本文的H1a-2假设,即当认知国能力等于或低于被认知国时,认知国倾向于高估对方的能力。

从情境与能力维度的关系来看,在模糊情境下美国领导人考虑苏联能力的比例最高。这可能是由于在模糊情境下判断苏联行为的原因更困难,从而需要在更多的方面加以考量。在非合作(冲突与模糊)情境中,美国强于苏联情况下的归因与美国弱于苏联情况下的归因的差别要大于合作情境。在非合作情境中,美方领导人认为苏联能够完成目标的比例与非合作情境相近。这与假设H1b有一定程度的违背,即无论是在合作情境还是非合作情境中,认知国通常倾向高估对象的能力,而甚少有低估的情况。

(三)假设二(决心归因偏好)的验证

情境冲突模糊合作决心H2因变量:决心1a,决心2a,决心2b,RD自变量:情境H2a-1:当认知国决心高于被认知国时,认知国倾向于低估对方的决心H2a-2:当认知国决心等于或低于被认知国时,认知国倾向H2b:认知国倾向于忽略这一维度H2c:认知国倾向于低估被认知国坚持谈判立场的决心于高估对方的决心

1.数据描述及假设2a

样本中,美国领导人26次提及自身实现目标的决心,27次提及苏联实现目标的决心,共计有38次归因提及了决心维度。①共有15次归因同时提及美苏双方的决心。考虑决心的归因比例高于考虑能力的归因,这表明相对于能力,美国决策者更习惯于将苏联行为的原因归结于它达成目标的意志,而非它是否有能力实现目标。这在一定意义上从侧面印证了齐夫·毛兹(Zeev Maoz)在1983年提出“决心的平衡”(Balance of Resolve)能比“能力的平衡”(Balance of Capability)更好地解释国家冲突这一观点。②参见 Zeev Maoz,“Resolve,Capabilities,and the Outcomes of Interstate Disputes,1816-1976,”Journal of Conflict Resolution,Vol.27,No.2(June 1983),pp.195-229。不过,从相对量来看,决策者提及决心的次数仅占总归因次数的26.95%(38/141),高于能力 (11.34%,即16/141),但远低于利益 (98.58%)和意图 (34.75%)。这说明,领导人在判断苏联行为的原因时仍然较少考虑到决心这一维度。

从决心的强弱来看,美国决策者很少认为自己的决心弱,即很少仅仅将自身的某项行动视为试探,或者可以将某项利益视为能够用来交换。但凡提及决心,美国决策者们几乎每一次都认为自己的利益是不可妥协的,认为美国应当尽一切代价来实现目标。不过需要指出的是,这些行为者在所写电报或会议发言中提及美国的决心可能有“表决心”的意味,即仅在需要特别强调决心的情况下,才需要在言辞中通过词句将自身的意志表现出来。而在决心相对一般,且能够进行利益交换、让步,或者行动仅仅用作试探时,并不需要将这些表现出来,而是待苏联做出反应之后在考虑下一步决策时直接调整目标和策略。这可能是导致美国自身决心在样本表现过高的原因。对于苏联的决心,在27次涉及的归因中,美国决策者有14次认为苏联的决心强,11次认为一旦美国有所动作,苏联能够做出一定让步,仅有2次认为苏联的实现目标或承诺的意志薄弱,苏联行为可有可无,或者行为本身即是对美国的一种试探,亦或是对美国态度的误解。①这两次对苏联弱决心的判断分别发生在1945年4月旧金山会议时美方在对苏政策的内部讨论中;1945年11月,美方针对苏联国内对一名土耳其编辑发动的舆论战以及莫洛托夫对割让土耳其领土和基地的粗暴提议而做出的评价中。可见在总体上,美国决策者们更倾向于将苏联的决心定位在较高的程度(参见表11)。

此外,由于冲突情境中可观察的决心维度的归因太少。在美国人同时提及了自己和苏联决心的15个案例中,只有1次发生在冲突情境中,因而假设2a无法进行验证(参见表12)。

表11 变量的描述统计(决心)

表12 情境与是否提及决心维度

2.假设2b及2c

将情境与决心关联后,我们发现在冲突情境下,决策者们仅在一次归因中提及苏联的决心,这个比例远远低于模糊和合作情境。尽管可能受到冲突情境数据不足的影响,但两者的巨大差异依然能够在一定程度上说明情境对于行为者在决心维度的归因有所影响。冲突情境下行为者较少考虑决心维度,这一结论除了与假设二的预期不符外,似乎有违学界对决心在冲突(尤其是危机博弈)中的作用的认知。①参见Robert Powell,“Crisis Bargaining,Escalation,and MAD,”The American Political Science Review,Vol.81,No.3(September 1987),pp.717-736;Zeev Maoz,“Resolve,Capabilities,and the Outcomes of Interstate Disputes,1816-1976,”Journal of Conflict Resolution,Vol.27,No.2 (June 1983),pp.195-229;[美]托马斯·谢林:《冲突的战略》,赵华等译,郑志刚、王勇审校,北京:华夏出版社2011年版;[美]托马斯·谢林:《军备及其影响》,毛瑞鹏译,上海:上海人民出版社2011年版。这可能是由于冲突情境与两国直接进行军事或非军事对峙的情境并不完全重合所致。仅仅作为一种背景因素的“冲突”,或者更通俗地说是“紧张关系”,距实际上发生直接冲突的“危机”状态仍然有一定距离。只有在“紧张关系”中某些作为导火索的事件被触发,才能够使冲突情境升级为“危机”,从而进入到双方以自身及对方的决心为重要考虑因素的“决心的平衡”的博弈状态。而在我们的样本中,冲突情境下的14次归因中,只有在1946年3月苏联拒绝撤离伊朗时美国所做的归因是处于危机状态下。而正好是在这唯一的一次中,冲突情境下的美国在对苏联行为的原因的判断中提及了苏联的决心。②参见FRUS,1946VII,861.24591/3-1746(T),p.363。因此,我们可以做出这样的推测,在非危机的冲突情境中,或者说在危机的酝酿阶段,决策者并不倾向于在判断对手行为的原因时考虑对方实现目标或履行承诺的决心。这其中的原因,有待于进一步的研究。

在模糊情境中,美国领导人提及自身与苏联决心的次数分别为11次与15次,在合作情境中分别为15次与11次。两者的次数与其占情境中归因次数的比例都接近。而变量Situation与Resolve2a(是否提及苏联决心)的相关分析不显著。因此,假设H2b(即决策者在模糊情境下倾向于忽略决心维度)基本不成立。在非冲突的两种情境下,决策者认为对手的行动是由决心所致的可能性是接近一致的。对于在决心维度的归因倾向性(Resolve2b),我们对变量Situation与Resolve2b的相关分析,两者的相关系数为0.380(p值为0.043),呈现微弱的相关关系。因此,情境因素能够对决策者在决心维度的归因倾向产生一定影响,但是影响较弱(参见表13、表14)。

具体来看,在模糊情境下,美国的决策者们更倾向于认为苏联的决心较强,即苏联的行为将不会因美国的反应而停止或做出一定让步。在合作情境下,美国认为苏联人的决心“一般”或“弱”的情况占到了72% (8/11);而在模糊情境和冲突情境下,这一数据分别为33.3% (5/15)或0(0/1),这证明了假设H2c,即在合作情境下,认知国倾向于低估被认知国坚持谈判立场的决心。此外,无论是何种情境,美方行为者都极少认为苏联的决心很弱。决策者通常将对手的决心定位在较高的程度(参见表15)。

表13 不同情境下美国提及自身决心的情况

表14 不同情境下美国提及苏联决心的情况

表15 不同情境下美国对苏联决心的判断

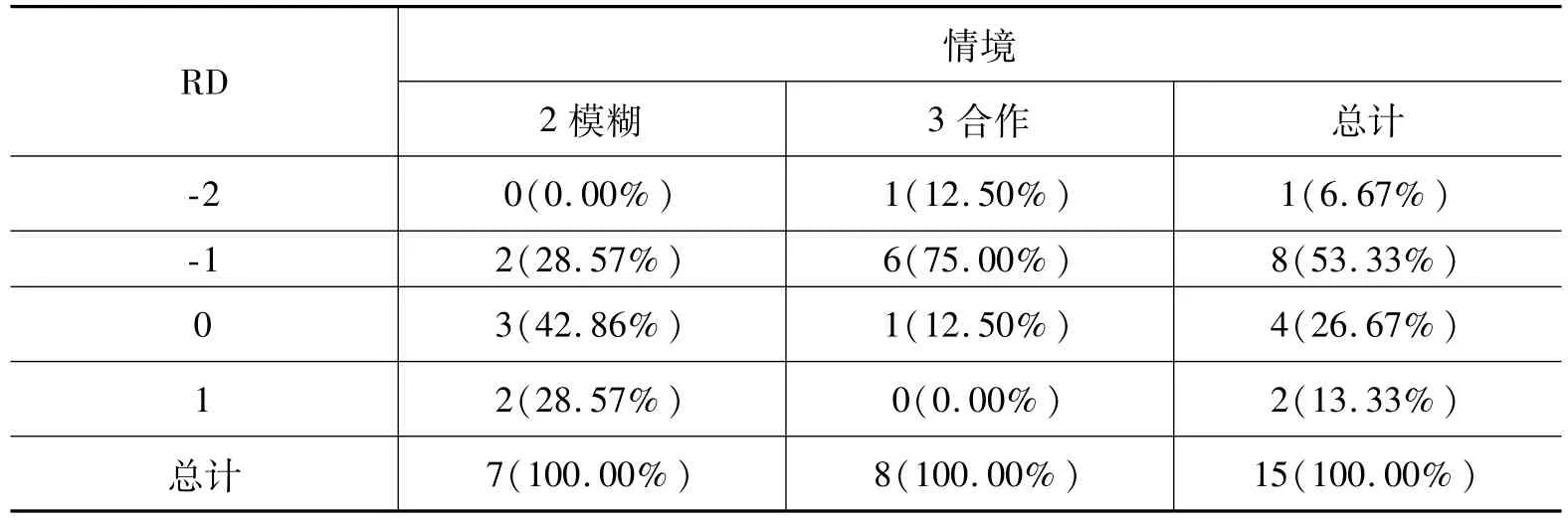

3.进一步的探索

尽管冲突情境下决心维度的观察样本不足使得假设2a的验证无法进行,但我们仍然可以使用假设2a的自变量,即美方决心强弱与其认为苏联决心强弱的差值对理论进一步探索。这一差值用变量RD表示,其值为“决心1b”与“决心2b”之差。RD的有效样本为15个,即同时考虑美国自身决心与苏联决心的归因发生了15次,其中RD>=0(即美国认为自己的决心小于或等于苏联的决心)6次,RD<0(即美国认为自己的决心大于苏联的决心)9次。①由于“决心2b”及“决心1b”的值都以1为强决心,3为弱决心,因此差越小说明双方的决心相差越大。美国更多地认为自己的决心强于苏联。

尽管数量较少,但在“情境”与RD之间仍然呈现中等的负相关关系。因此可以判断,两国间关系越是走向冲突,决策者就越是倾向于认为对手的决心高于自身的决心。RD与“情境”的相关系数远高于“决心2b”与“情境”的相关性,因而可以认为以决心之差代替对苏联决心的判断实际上能够增加情境与决心的相关性。换句话说,比起单独影响对苏联决心的判断,情境更可能通过同时影响美国对自身决心的认知与对苏联决心的认知来影响到最后的决策。这就从侧面证明了假设2a的部分机理,即行为者所认为的自身与对手的决心的差距,本身会通过心理机制反过来作用于他对于双方决心的衡量(决心影响决心)。以恐惧这一心理机制来讲,在己方较弱的情况下,扩大的决心差距会使行为者感到害怕,使他们自身实现目标或承诺的意志愈发下降,并认为对方的意志坚不可摧,从而进一步放大双方决心的差距。而族群中心主义则会在己方较强的情况下,使扩大的决心差距成为他们自身决心的强化剂,让行为者主观上更觉得只要自己坚持,最后让步的一定是对方,进而同样放大双方的决心差距。因此,对决心的判断都具有很强的主观性。当一国认为自己的决心高于或低于他国时,往往就已经预估了他国的决心,并且决策者对自我决心的认知亦受到了对他国决心判断的影响,反之亦然。在这种自我认知及他者认知交替相互影响的过程中,恐惧与族群中心主义各自带来的放大效应会更为明显。而来自RD与Resolve2b的证据显示,情境对于决心判断的影响,可能更多地来自于对这种放大效应的影响。

表16 不同情境下,美方决心与其认为苏联决心的差值(RD)

(四)假设三(利益归因偏好)的验证

情境冲突模糊合作利益H3H3:认知国倾向于忽略、缩小、非法化被认知国的利益

表17 变量描述统计(利益)

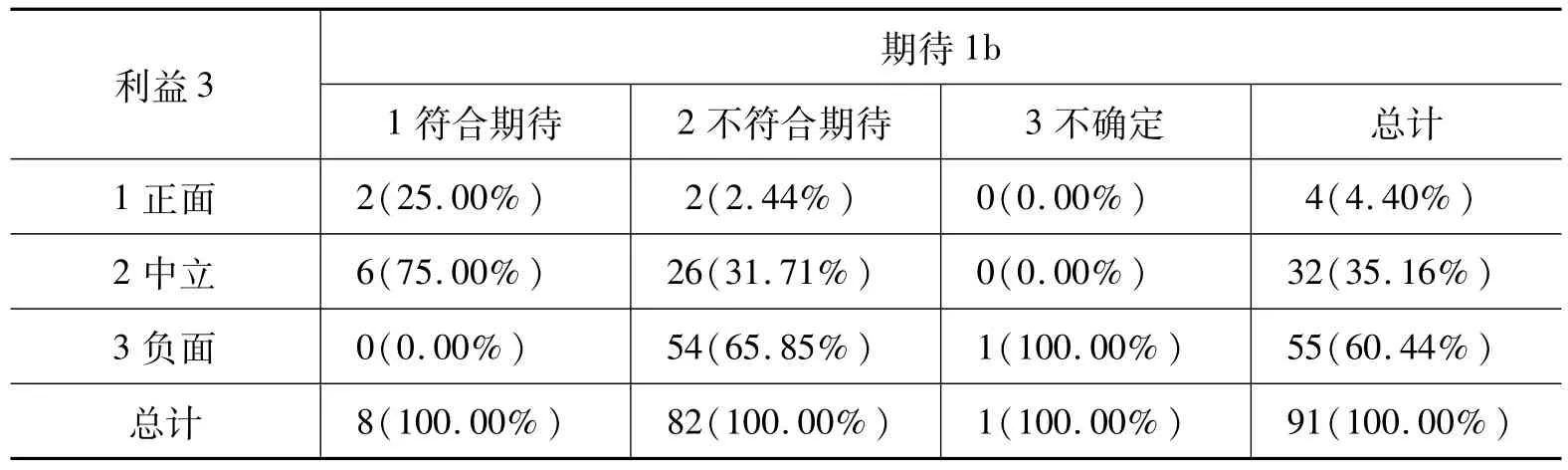

在141次归因中,美国领导人提及苏联利益的次数高达139次,是所有维度中比例最高的。几乎在每一次对苏联行为原因的判断中,这些决策者首先想到的就是苏联的利益(参见表17)。①没有提及利益维度的两次归因均发生在旧金山会议期间,并均为哈里曼对苏联外交表现的一些细节做出了一定评价,一则是评价苏联对旧金山会议的邀请函表述的意见,另一则是评价维辛斯基对英国驻苏联大使克拉克·克尔(Archibald Clark Kerr)提出的苏联代表人员建议的反馈。此外,两次归因均发生在合作情境下。参见 FRUS,1945I,500.CC/3-245,p.103;1945I,500.CC/3-2945,p.165。因此,假设三中的“认知国倾向于忽略被认知国的利益”这一点并不成立。在139次提及苏联利益的归因中,美国决策者有138次认为苏联在该问题上存在利益。②唯一一次认为苏联具有利益的归因发生在第三次莫斯科外长会议上,伯恩斯 (Byrnes)反驳英国外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)将苏联对伊朗态度的最本质原因归咎于是要获取石油的观点,认为苏联有足够的石油。参见FRUS,1945II,740.00119Council/12-1745,p. 630。因而假设三中对于认知国倾向于缩小被认知国利益的判断可能存在一些问题。不过,由于我们仅对是否存在利益进行区分,没有对美国认为这些利益对苏联的重要程度进行更为细化的划分,因此并不能够完全证伪假设中的这一命题。对于美国评价苏联利益的价值倾向性,在139次认为苏联存在利益的归因中,美方领导者们仅做出了四次正面评价,①这四次正面评价包括:(1)1945年9月对于控制原子能的讨论中,史汀森认为,苏联开发核武器行为是由美国近乎炫耀地单边拥有核武器所带来的怀疑和不信任所激发的,因而美国需要主动邀请苏联进行核能源的合作建立相互的信任。(2)同样在相同时期对于原子能的讨论中,艾奇逊认为,美苏两国的基本利益并不冲突。如果英美两国将苏联排除在原子能发展进程之外,那么两国建立在相互坦白、肯定对方基本利益之基础上的相互理解不可能产生,而军备竞赛也将取代有序的和平。(3)在1945年8月关于建立联合国善后救济总署(United Nations Relief and Rehabilitation Administration,UNRRA)的讨论中,伯恩斯认同苏联认为自身应当因其在战争中所受灾难和对胜利的贡献而受到补偿的立场,尽管他认为美国没有能力借由UNRRA来支付这笔巨大的补偿。(4)在1945年1月对苏联贷款的讨论中,尽管哈里曼认为苏联可能将获得大笔贷款视作与美国发展友好关系的先决条件,但他同时认为这是因深受战争所苦的苏联人对用这笔贷款来进行战后重建的迫切需求所致。参见FRUS,1945II,S/AE Files,p.43;1945II,S/AE Files,p.49;1945II,p.840.50UNRRA/8-645(T),p.101;1945V,861.24/1-645(T),p. 946。而负面评价则高达75次。因此,美国决策者在评价苏联的利益时确实有一定的负面倾向,假设三的第三部分能够被验证。不过,行为者中立评价苏联利益(即仅仅是客观描述,而非对其进行带有价值倾向的评价)的次数也有60次之多,这在一定程度上中和了这种负面倾向的程度。所以我们可以得出结论,决策者在一定程度上倾向于非法化对手的利益。

尽管假设三并未纳入情境因素,我们仍然对情境对利益维度的归因影响进行了一定的探索(参见表18)。变量“情境”与 “利益3”的相关系数为0.188,相关关系较为微弱。这也就是说,情境几乎不能对决策者如何评价他们对手的利益或目标产生影响,在所有的情境下,决策者采用相近的利益归因模式。这与我们的假设相一致。不过需要指出的是,所有的四次对苏联利益的正面评价均发生于合作情境及合作情境刚结束进入模糊情境的背景下。因而有可能正面的评价只会发生在合作情境以及合作情境与模糊情境的过渡阶段。

此外,我们还对苏联行为是否符合美国的期待与美国决策者对苏联利益评价的关联进行了探索(参见表19),因为决策者对苏联利益的负面评价,很可能是苏联的所作所为不符合美国利益所导致的。“期待1b”(苏联行为是否符合美国期待)与“利益3”的相关分析表明,两者间具有中等的相关关系,也即是当苏联的行为越不为美国所期待,决策者越倾向于认为苏联的相关利益是不正当的。这两者可能互为因果,即正因为美国认为苏联的利益是不正当的,所以才不希望苏联如此作为,而又因为苏联行为不符合为美国所期待,所以美国才认为其利益是不正当的。

表18 不同情境下美国对苏联利益的价值判断

表19 苏联行为是否符合期待与美国对苏联利益的评价

(五)假设四(意图归因偏好)的验证

情境冲突模糊合作意图H4H4:认知国倾向于夸大被认知国的恶意而缩小对方的善意

表20 变量描述统计(意图)

在141次归因中,美方决策者共有49次认为苏联的行为由其意图所致,占总归因次数的34.75% (参见表20、表21)。这一比例低于考虑利益的比例,但显著高于考虑能力和决心的比例。这也即是说,相比于能力和决心,决策者评估对手行动原因更多地考虑到的是对手的意图。我们推测,这可能是相比能力而言,作为隐性变量的意图可能更依赖于个人的主观的判断。而相对于决心,更为稳定的意图更容易得出结论,并且在更多情况下需要被考虑。毕竟,通常仅仅在高频率的互动中(如危机和谈判),才需要及时地根据对手的动态决心进行判断,而对手任何具有某些特征的行动(无论这些行动是故意还是非故意的,是否与涉及本国自身的利益)都可能引发决策者对于对手意图的重新评估。从“意图1b”的频率来看,美国决策者仅有4次认为苏联的意图是善意的,①这四次归因中的三次与正面评价苏联利益的归因发生于同一个分析单位中,即(1)史汀森1945年9月关于控制原子能的讨论;(2)相同时期艾奇逊对控制原子能的讨论;(3)1945 年8月伯恩斯关于建立联合国善后救济总署的讨论。另一次将苏联归因为善意的情况发生在1945年11月,哈里曼在对苏联中东及近东的评价中,认为尽管土耳其是苏联向地中海扩张的必经之路,苏联在土耳其的计划更多地是出于对安全的追求而非扩张,因而其需要急迫地在土耳其的领土上采取行动。参见:FRUS,1945II,S/AE Files,p.43;1945II,S/AE Files,p.49;1945II,840.50UNRRA/8-645(T),p.101;1945V,761.00/10-2345,p.901。而认为苏联行为是出于恶意的次数高达45次。因此,假设四可以得到支持,即认知国的决策者更倾向于认为对手是恶意的(参见表22)。

表21 情境与是否提及意图维度

表22 情境与对意图的判断

同样,进一步考虑情境对意图维度归因的影响。“情境”与“意图1a”“意图1b”的相关分析均排除了情境与意图归因之间的相关性,①测试方法同“利益3”与“情境”的分析方法相同,结果均不显著且相关数值远远小于0.3。因而情境并不能对决策者如何评价他们对手的意图产生影响,决策者在不同情境下对意图的判断方式都是相近的。不过从“情境”与“意图1a”的联列表来看,两者关系仍然存在一定规律。在冲突情境下,决策者提及意图的比例要远低于模糊与合作情境,而提及意图最多的是模糊情境。这可能是由于在冲突情境中,决策者一般已经形成了对对手意图的较为稳定的印象(通常是恶意的),并且这种负面印象要比合作情境中形成的对手善意的印象更难以被改变,因而无需多考虑意图问题。相对的,在模糊情境中,决策者可能更需要经常重新评估对手的意图。而这一点也印证了我们在实验设计中对于情境的划分依据。

(六)假设五(环境归因偏好)的验证

情境冲突模糊合作环境H5自变量:期待1b因变量:内外因H5a-1:当被认知国的行为符合认知国的期待(希望对方做的)时,认知国倾向于对其进行外部归因(即对方的行为是由于外部因素限制而不得不为之)H5a-2:当被认知国的行为不符合认知国的期待时,认知国倾向于对其进行内部归因(即对方的行为是由于其本身的不当)

表23 变量描述统计(环境)

在141次归因中,行为者进行外部归因的仅有2次,①这两次分别是:(1)1945年1月旧金山会议前史汀森在估计苏联针对建立敦巴顿会议所倡议的组织的态度时,认为苏联对波兰、保加利亚、罗马尼亚等缓冲国的需求与其与德国之间的糟糕的历史有关。(2)1945年9月,史汀森在关于控制原子能的讨论中认为,苏联对美国的不信任和其对开发核武器的狂热,是由美国对其的不信任及美英联盟将其排斥在原子能发展及利用进程之外所致。参见 FRUS,1945I,500.CC/1-2345,p.25;1945II,S/AE Files,p.43。同时考虑到苏联行为的内因与外因的20次,而仅认为苏联行为是由其内部原因所导致的高达119次,占总归因次数的84%(参见表23)。从数量上看,内部归因的次数远大于外部归因,可以认为美国的决策者更倾向于对苏联行为进行内部归因,即将苏联的行为归咎于其自身的因素,而非因为外部环境而不得不为之。

从表24可以看出,符合美国期待的案例非常少(8个),因此难以验证H5a-1假设。不过,在8个案例中,内部归因的比例占到了75%(6个)。因而在苏联行为符合美国期待的情况下,美国的决策者仍然可能更倾向于进行内部归因。不符合美国期待的案例占据绝大多数,其中美国将其进行内部归因的案例占到了该类案例的82.1%(69个),支持假设H5a-2,即当苏联行为不符合美国的期待时,美国总是倾向于进行内部归因。结合上述两点来看,我们可以做出一定的推测,即苏联行为是否符合美国的期待可能并不能影响美国对苏联行为的归因偏好。无论期待与否,行为者总是倾向于进行内部归因。变量“期待1b”与“内外因”的相关检验也证明这两个变量间不存在或仅存在微弱的相关性。②调整“内外因”变量编码方式使其转换为定序变量后(即1-外部归因,2-既有内部归因又有外部归因,3-内部归因),斯皮尔曼相关系数并无变化。这一证据对这一推测提供了一定支持。

表24 行为期待性与环境归因偏好

对于情境对环境归因偏好的影响,变量“情境”与“内外因”的相关分析表明两者间不存在相关性。而控制“情境”及其他控制变量后,“期待1b”与“内外因”之间仍无相关关系。因此,可以认为情境并不对环境归因偏好产生影响,无论在冲突还是合作中,行为者都更多地认为对手的行为是由其本身所导致的(参见表25)。

表25 情境与环境归因偏好

五 结论

通过对“冷战的开端”这一案例中的141次归因过程的研究,我们分别对归因的能力、决心、利益、意图和环境五个维度进行了探索,得出以下结论:

第一,总体而言,尽管在常识上,能力对两国博弈的结果起到了至关重要的作用,但决策者极少将能力视为对手行动的原因。相比能力而言,决策者要更常考虑决心对他国行为的作用,然而,决心仍然并非决策者判断他国行为之缘由的常用指标。相对的,利益与意图则是决策者归因时的更常用的考虑对象。而在不同的情境下,决策者归因的维度也有所不同。对于意图,决策者在冲突情境下考虑意图的倾向要远低于模糊与合作情境,而模糊情境是决策者最多判断对手意图的情境。对于决心,我们推测在非危机的冲突情境(即在危机的酝酿阶段)中,决策者并不倾向于在判断对手行为的原因时考虑对方实现目标或履行承诺的决心。

第二,对于每个维度内的归因偏好,在总体上决策者可能均倾向于高估对手的能力,而并未受到双方能力对比的影响。然而,在其自身能力高于对手的情况下,决策者高估对手能力的程度可能有所减弱。无论是在合作情境还是非合作情境中,认知国都倾向高估对象的能力,而甚少有低估的情况。

对于决心,决策者很少认为自己的决心弱,并在总体上更倾向于将对手的决心定位在较高的程度。情境因素能够对决策者在决心维度上的归因倾向产生一定的影响。在模糊情境中,认知国并不倾向于忽略决心维度。在合作情境下,认知国倾向于低估被认知国坚持谈判立场的决心。此外,相比单独影响决策者对于对手决心的判断,情境更可能是通过同时影响决策者自身决心的认知与对手决心的认知来影响最后的决策。而两国间关系越是走向冲突,决策者就越是倾向于认为对手的决心高于自身的决心。对于利益,决策者在一定程度上倾向于非法化对手的利益。而情境并不能对决策者如何评价他们对手的利益或目标产生影响。在所有的情境下,决策者采用相近的利益归因模式。此外,决策者对他国利益的评价与决策者对他国对应行为的态度有关。当对手的行为越不为己方所期待,决策者越倾向于认为导致对手行为的相关利益是不正当的。对于意图,决策者更倾向于认为对手是恶意的,并且这种倾向并不受情境的影响。

对于归因的环境偏好,决策者更倾向于进行内部归因,即将对手的行为归咎于其自身的因素,而非因为外部环境不得不为之。当对手行为不符合自己的期待时,决策者总是倾向于进行内部归因。而情境对环境归因偏好影响不大,无论在冲突还是合作中,行为者均倾向于认为对手的行为是由其本身所导致的。

本研究对国际政治中的归因行为提供了些许启示,但仍存在四点不足。

第一,在理论上,我们着重考虑的是单维度内的归因偏好,而仅对跨维度的变量互动进行了一定探索。然而鉴于不同维度之间的相互影响,①能力的变化会导致利益的变化,能力的增强会使利益(目标)扩张,反之亦然。同时,利益(目标)的变化会导致国家选择战略的偏好发生变化,即改变国家的意图,而意图的变化也会使国家能力性质发生变化。一般而言,扩张性的目标会导致国家行为的恶意上升,而恶意会促使国家能力(尤其是军事能力)向进攻性转变。此外,决心与意图能够相互作用。国家对战略选择的偏好往往取决于其实现某种目标的决心,而国家战略偏好的转变也能反过来影响其实现某种目标的意愿。决心也同时与能力、利益(目标)和外部环境有关,并且它们之间并非是简单的线性关系。比如一国能力的上升可能会强化其实现目标的决心,从而更难被威慑,但同时也可能因其利益增加而增大冲突损失,从而降低其决心。再者,全部四个内部维度都能够和外部维度进行单独地或组合互动。例如,当一国得到盟友的支持时,其利益可能膨胀;而当战略机遇出现时,一个善意的国家也可能转变成恶意国家,诸如此类。关于这些方面的讨论,参见唐世平:《一个新的国际关系归因理论——不确定性的维度及其认知挑战》,载《国际安全研究》,2014年第2期,第14-16页。我们需要进一步对跨维度的归因偏好进行系统性的探索,以厘清这些不同维度相互间的作用。

表26 对假设的验证

第二,在研究设计上,由研究者对隐性内容进行主观评价的方式可能会影响研究的效度和信度。由于我们设计的变量均为定类及定序变量,并且变量值的刻度较大,因而对于理论的验证仍然是相对粗糙的。针对这一点,我们下一步研究将采用由多名未知研究目的编码者对已从文件中提取出归因文字进行编码的方式来保证研究的信度,并随机打乱不同分析单元的顺序,从而进一步降低主观性的干扰。此外,我们将采用心理学常用的七分量表的方式来提高测量层次,并对编码者评判的类别和标准进行更为精细的划分和定义,从而提升研究的效度。

第三,在数据上,由于观察样本的数量仍然偏少,并且在冲突情境中的样本(即1946年4月之后样本)不足,我们对于假设的验证仍然是不充分的。在后续的研究中,我们将加入另一个案例“‘和平共存’的命运”,以相同的方式考察在1953-1958年这段时间七位美国的主要决策者在FRUS文件中对苏联做出的所有归因行为。同“冷战的开端”类似,美国与苏联的关系(或者说情境)在这一期间发生了巨大变化。在1953年3月斯大林逝世时,美苏仍处于冷战的第一次高潮。而在1955年7月的日内瓦会议召开之时,美国与苏联确实已经处于合作的状态。到了1958年11月第二次柏林危机爆发的时候,美苏间这次短暂的缓和也走向了终点。这一案例将为我们提供更多观察不同情境对决策者归因偏好的影响的机会。

除了补充数据的不足外,这两个案例也能够进行一定的比较研究。从相似点来说,两个案例的主角相同,并且时间间隔相对较短。作为观众的美国在国家体制、领导人的决策模式,领导人决策的观众特质等影响个体行为的结构因素上都没有发生太大的变化。此外,对于美国来说,无论是战后的苏联,还是斯大林逝世后的苏联,都是一个相对陌生的对象。尽管之前与苏联接触的经验仍然在美国的判断过程中起到一定作用,但美国必须通过新的现实来重新衡量这个“新”苏联的决心、意图、利益,甚至能力与外部环境。因而在两个案例中,声誉的影响都相对较小。从相异点来说,在第一个案例中,美苏关系从二战结束时的合作状态走向冷战的冲突状态,而在第二个案例中,美苏在赫鲁晓夫上台初期正处于高烈度的冲突状态,赫鲁晓夫试图降低冲突,似乎取得了一些成果,但最终依然迎来了证明其努力完全失败的冷战第二次高潮。从这些异同点来看,尽管通过这两个案例的比较研究无法用来证明我们已经提出的假设,但却可以进一步探索国家间关系易于从合作走向冲突的原因,即为什么国家之间从合作(模糊)状态转向冲突状态是很容易的(冷战的爆发),而要降低冲突使其回复到合作状态则非常困难(缓和的终结)。

第四,数据来源的单向性亦会造成一定的偏差。美国决策者对苏联的判断,本身可能具备他国决策者并不具备的特征,从而影响到理论的普遍适用性。如果能够有足够的材料,苏联决策者对美国的归因以及其他国家决策者的归因都能够以相同的方式纳入考察的范围,从而使理论的稳健性和可推广性得到进一步强化。

【责任编辑:谢 磊】

张旻,复旦大学国际关系与公共事务学院硕士研究生;唐世平,复旦大学特聘教授、陈树渠讲席教授(上海 邮编:200433)。

D815.5

A

2095-574X(2016) 01-0080-37

* 作者感谢《国际安全研究》匿名审稿专家的审稿意见,文责自负。

2015-04-10】

2015-07-15】