后循环脑梗死的危险因素及影响预后的相关因素分析

2016-09-08朱琳王真罗中明舒丹张颖秦鸣

朱琳 王真 罗中明 舒丹 张颖 秦鸣

·调查研究·

后循环脑梗死的危险因素及影响预后的相关因素分析

朱琳王真罗中明舒丹张颖秦鸣

目的探讨后循环脑梗死的危险因素及影响预后的相关因素。方法采用回顾性分析,将379例脑梗死患者按梗死部位不同,分为后循环梗死组(n=172)和前循环梗死组(n=207);按入院时Barthel指数,172例后循环梗死患者为可能预后良好组(n=56)和可能预后不良组(n=116)。收集各组患者的临床资料,并采用Logistic回归分析,对相关资料进行分析。结果多因素Logistic回归分析,其中HBA1C≥8.5%是后循环脑梗死的独立危险因素(OR>1),房颤史为前循环脑梗死的独立危险因素;HBA1C≥8.5%、纤维蛋白原≥4 g/L、年龄>60岁是后循环脑梗死预后不良的独立危险因素(OR>1)。结论后循环脑梗死发生与HBA1C≥8.5%关系密切,纤维蛋白原、年龄、HBA1C影响后循环脑梗死患者预后。

后循环脑梗死;危险因素; 预后

后循环脑梗死往往发病急,病情危重,病死率及致残率较高[1]。多数研究认为,后循环脑梗死患者的危险因素与其他缺血性卒中疾病一致[1,2]。不过也有学者认为,传统的卒中危险因素并不能反映后循环脑梗死患者的预后情况[3]。本文通过对上饶县人民医院近年来收治的脑梗死患者的临床资料进行回顾性分析,探讨后循环脑梗死可能的危险因素以及影响预后的相关因素,报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料回顾性分析上饶县人民医院神经内科2011至2013年收治的641例脑梗死患者的临床资料,所有患者均经颅脑MRI检查确诊,且符合《全国第四届脑血管病学术会议》[4]制定的关于脑梗死的诊断标准。排除标准:合并心、肝、肺、肾等重要脏器或全身疾病患者;同时合并脑部其他疾病及资料不全者。最终入组379例,其中男236例,女143例;年龄27~83岁,平均年龄(64±22)岁。379例脑梗死患者按梗死部位不同,分为后循环梗死组(MRI证实有新发后循环梗死灶及同时存在前、后循环梗死灶者)和前循环梗死组,其中后循环梗死组172例,前循环梗死组207例。按入院时Barthel指数,172例后循环梗死组患者分为可能预后良好组(56例)和可能预后不良组(116例)。

1.2Barthel指数评分满分100分,表示具有良好独立功能,基本生活活动功能良好;0分表示没有独立功能,全部生活需要他人帮助;评分≥60分表示具有轻度功能障碍,部分日常活动需要一定帮助才能完成;40分<评分<60分表示中度功能障碍,需要极大帮助才能完成日常活动;评分≤40分表示重度功能障碍,日常生活活动需要他人照料。其中评分<60分提示可能预后不良;评分≥60分提示可能预后良好。

1.3观察指标对所有患者临床资料进行收集分析,包括:入院时血压(收缩压/舒张压)、入院空腹血糖(FBS)、餐后2 h血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、降糖药用药史、胰岛素用药史、冠心病史、房颤史、吸烟史、既往脑梗死或短暂性脑缺血发作(TIA)史、脑梗死家族史、血清三酰甘油(TG)、血清总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)、载脂蛋白A1(ApoA-1)、纤维蛋白原、梗死类型。其中高血压标准:收缩压≥140 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和(或)舒张压≥90 mm Hg;吸烟标准:指每天吸烟≥1支,连续吸烟至入院时戒烟1年以内者。

2 结果

2.1后循环梗死组与前循环梗死组一般资料比较后循环脑梗死组的FBS、餐后2 h血糖、HbA1c水平及有胰岛素用药史比例均高于前循环梗死组,有房颤史比例及HDL-C、ApoA-1水平低于前循环梗死组,差异有统计学意义(P<0.05)。其他因素如性别、年龄、入院时血压、降糖药用药史、冠心病史、吸烟史、脑梗死或TIA史、脑梗死家族史、TG、TC、LDL-C、纤维蛋白原等差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 后循环梗死组与前循环梗死组一般资料比较 ±s

2.2后循环脑梗死患者中可能预后良好组与可能预后不良组的一般资料比较可能预后良好组的年龄、FBS、HbA1c、纤维蛋白原水平均低于可能预后不良组,差异有统计学意义(P<0.05)。2组其他因素比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 可能预后良好组与可能预后不良组的一般资料比较 ±s

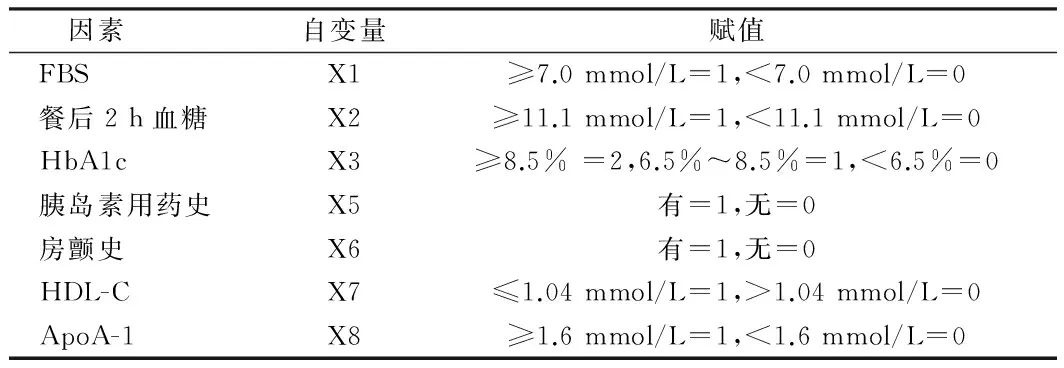

2.3影响后循环脑梗死的独立危险因素Logistic回归分析以梗死部位作为因变量Y1,将后循环脑梗死组取值1,前循环脑梗死组取值0,将表1中2组有差异的因素作为自变量进行多因素Logistic回归分析,相关因素赋值,结果显示,HBA1C≥8.5%是后循环脑梗死的独立危险因素(OR>1),房颤史为前循环脑梗死的独立危险因素。见表3、4。

表3 影响后循环脑梗死的相关因素赋值

表4 影响后循环脑梗死的独立危险因素Logistic回归分析

2.4影响后循环脑梗死患者预后的危险因素Logistic回归分析以可能预后作为因变量Y2,将可能预后不良组取值1,可能预后良好组取值0,将表2中2组有差异的因素作为自变量进行多因素Logistic回归分析;相关因素赋值,结果显示,HbA1c、纤维蛋白原、年龄是影响后循环脑梗死预后的因素(P<0.05),其中HbA1c≥8.5%、纤维蛋白原≥4 g/L、年龄>60岁是后循环脑梗死预后不良的独立危险因素(OR>1)。见表5、6。

表5 影响后循环脑梗死患者预后的相关因素赋值

表6 影响后循环脑梗死患者预后的危险因素Logistic回归分析

3 讨论

国内外研究显示前后循环脑梗死的危险因素有所差异[5,6]。刘洪涛等[5]认为高血压是后循环脑梗死患者最为常见的危险因素。一项国外研究认为,高血压、吸烟及高脂血症是前后循环脑梗死的主要危险因素,而高龄、女性及房颤比例则在前循环脑梗死中更高[6]。另一项研究显示,高血压、冠心病、心肌梗死等因素在前后循环脑梗死患者中差异无统计学意义(P>0.05),而吸烟及糖尿病在后循环脑梗死中比例更高[7]。我们此次研究与上述研究结果有所差异,本次研究结果显示,HbA1c≥8.5%是后循环脑梗死的独立危险因素(OR>1),房颤史为前循环脑梗死的独立危险因素。

脑卒中患者在急性期容易出现应激性高血糖,HbA1c是血液中葡萄糖与红细胞内血红蛋白非酶缩合的产物,可以反映患者测定前8~12周的血糖水平。Monnier等[8]研究证实,HbA1c<8.5%时,餐后血糖的贡献>FBS,HbA1c≥8.5%时,FBS的贡献>餐后血糖。对于急性脑梗死中可能伴有血糖水平升高的患者,我们根据美国糖尿病协会(ADA)的标准,以HbA1c 6.5%为分界点来区别是否是应激性血糖升高还是在糖尿病基础上血糖升高。本研究中以8.5%为分界点,将患者分为HbA1c高水平和HBA1c低水平进行对比,Logistic回归分析显示,HbA1c升高是后循环脑梗死的独立危险因素。这可能与糖尿病长期持续性高血糖,造成微血管病变有关。糖尿病微血管病变主要发生于直径50~100 μm的小血管,因此椎基底动脉的深穿支及分支最易受累[9]。

已有研究证实,房颤是脑梗死的主要危险因素[10]。赵秀敏[11]报道,有房颤病史的脑梗死主要发生于颈内动脉系统,也就是前循环。这与我们本次研究结果一致。我们此次研究结果显示,房颤史为前循环脑梗死的独立危险因素。这主要是因为,老年患者心脏退变加上血黏度增高及动脉粥样硬化等因素,易于形成附壁血栓,房颤时,栓子易脱落,可以从主动脉流到颈内动脉,堵塞颈内动脉系统,出现脑梗死[12]。

既往研究证实,高血脂、高血压以及血糖水平升高都可以影响脑梗死患者预后[2]。陆正齐等[13]曾证实,糖尿病患者脑干梗死短期内病死率>30%。本次研究显示,HbA1c≥8.5%是后循环脑梗死预后不良的独立危险因素(OR>1)。表明HbA1c高水平不仅是糖尿病长期持续性高血糖的标志,也是提示后循环脑梗死患者预后较差的指标。长期高血糖会造成脑组织糖代谢障碍,大量葡萄糖以无氧酵解的方式供能,产生大量乳酸,导致乳酸酸中毒,增加自由基的形成,干扰脑细胞内信号传导和激活核酸内切酶等途径加重缺血损伤,尤其是缺血半暗带,因此影响后循环脑梗死的病程进展[2,13]。另外,纤维蛋白原≥4 g/L、年龄>60岁也是后循环脑梗死预后不良的独立危险因素(OR>1)。纤维蛋白原作为凝血因子和炎性标记物之一,其高水平与血栓性疾病联系紧密:(1)纤维蛋白原可以促进动脉粥样硬化的形成;(2)纤维蛋白原可以增加血液黏度,促进血小板聚集。后循环脑梗死时,高水平的纤维蛋白原可能增加了血液黏度,同时也提示体内有大量的炎性因子激活,因此促进了疾病的病程进展,影响了预后。另外,老年患者(年龄>60岁)年龄本身就是一个影响预后的重要因素[14]。

综上所述, HbA1c≥8.5%既是后循环脑梗死的独立危险因素,也是预后不良的重要因素,纤维蛋白原≥4 g/L、年龄>60岁也是后循环脑梗死预后不良的危险因素。临床对于有预后不良危险因素的患者,应该尽早开展积极治疗。

1刘猛,吴坚,盛世英,等.高龄后循环脑梗死患者的临床特点分析.中华老年心脑血管病杂志,2014,16:830-832.

2陈玉辉,王音,徐蕾,等.后循环脑梗死的临床特点及相关危险因素分析.中国心血管杂志,2014,19:101-104.

3陈丽丽,詹红艳,王素洁,等.老年后循环脑梗死患者静脉溶栓后近期预后影响因素分析.中华老年医学杂志,2014,33:1268-1271.

4全国第四届脑血管病学术会议. 各类脑血管疾病诊断要点及临床功能缺损程度评分标准(1995). 中华神经科杂志,1996,29:379-383.

5刘洪涛,李若桦,李爱东,等.老年人后循环梗死的临床分析.中华老年心脑血管病杂志,2011,13:245-248.

6Gulli G,Marquarat L,Rothwell PM,et al.Stroke risk after posterior circulation stroke/transient ischemic attack and its relationship to site of vertebrobasilar stenosis:pooled data analysis from prospective studies.Stroke,2013,44:598-604.

7Merwick A,Werring D.Posterior circulation ischaemic stroke. BMJ,2014,348:g3175.

8Monnier L, Lapinski H, Colette C.Contributions of fasting and postprandial plasma glucose increments to the overall diurnal hyperglycemia of type 2 diabetic patients: variations with increasing levels of HbA1c.Diabetes Care,2003,26:881-885.

9周艳茹,刘秀荣,吴寿岭,等.糖尿病人群空腹血糖水平与新发脑梗死事件的相关性研究.中华内分泌代谢杂志,2012,28:282-285.

10冯慧远,王晓英.伴房颤发生脑梗死的危险因素及其预后分析.中国实用神经疾病杂志,2014,9:50-52.

11赵秀敏.房颤致脑栓塞60例临床分析.中国实用神经疾病杂志,2006,9:100-101.

12南京,杨水祥.阵发性心房颤动与脑卒中研究进展.中华老年心脑血管病杂志,2015,17:665-668.

13陆正齐,李海燕,胡学强,等.脑干梗死合并糖尿病的临床特点及预后分析.中华内科杂志,2011,50:27-31.

14周晓明,贺涓涓,尚文锦,等.不同年龄段脑梗死患者危险因素、病因分型及远期预后的对比分析.广东医学,2014,35:2108-2111.

10.3969/j.issn.1002-7386.2016.17.041

334000江西省上饶市,江西医学高等专科学校内科教研组(朱琳、张颖、秦鸣);江西省上饶县人民医院急诊科(王真、罗中明、舒丹)

R 195

A

1002-7386(2016)17-2694-03

2016-02-02)