山西唐至清宗教木构建筑梁架结构演化及图解(下)

2016-09-06李会智

□ 李会智

山西唐至清宗教木构建筑梁架结构演化及图解(下)

□李会智

选择山西唐至清有文字可考且原真性强的代表性宗教木结构建筑,类比分析其梁架结构的时代性和区域性特征,总结梁架几何图形的组合形制和区域性结构手法以及历代营造技术的继承、发展和创新规律。

梁架几何图形结构形制及手法时代特征区域性特点

4.长子西上坊成汤王庙大殿(1141年)

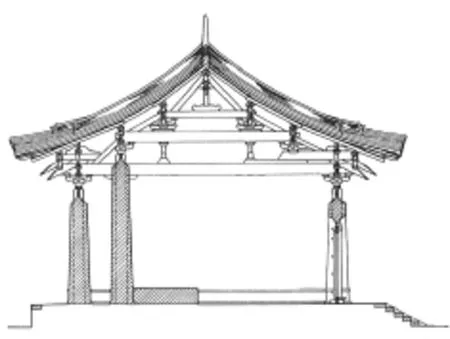

——最早铺作上昂之实例(图二六)

图二六 成汤王庙大殿柱头铺作

前廊东石柱上遗有“皇统元年□□村和宝□柱一条记”刻记。面宽五间、进深四间,单檐九脊顶。梁架为六椽袱前压乳袱用三柱,梁栿间施蜀柱、栌斗顶承,托脚斜撑替木及槫;平梁上立蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱、两材襻间(下为隐刻栱)及替木承脊槫,叉手捧戗捧节令栱两侧,蜀柱合踏稳固。前檐柱头铺作双下昂五铺作计心、里转单杪偷心造,后檐柱头五铺作单杪单下昂计心,里转一跳连枋隐刻、二跳杪跳偷心、三跳上昂造。

5.文水则天庙正殿(1145年)

——中部宋代构造体系的再现(图二七)

正殿板门上部遗有“金皇统五年”重建题记,为公元1145年遗构。面宽三间、进深六椽,单檐九脊顶。梁架为五椽栿后对剳牵用三柱。五椽栿与剳牵对插于内柱,内柱头设铺作承四椽栿;梁栿之间设驼峰及杪跳铺作隔承,托脚斜撑梁头;蜀柱立于驼峰上置栌斗、丁华抹颏栱及顺脊串、替木承脊槫,叉手捧戗替木与脊槫两侧。檐下五铺作单杪单下昂插昂造。梁架构造传承了山西中部宋代结构形制,为直角三角形与梯形组合的梁架结构形制,“梁栿驼峰式”和“梁栿插柱式”相结合的结构手法。

图二七 则天庙正殿(山西重德设计公司)

6.平遥文庙大成殿(1163年)

——多种结构手法的继承运用(图二八)

图二八 文庙大成殿横断面(山西古建所肖迎九绘)

脊榑下遗有“维大金大定三年岁次癸未四月辛酉重建”题记,为公元1163年重建之构。面阔五间、进深十椽,单檐九脊顶。梁架以平棊相隔分明栿和草栿,当心间梁架为六椽栿后三椽栿前四椽栿用四柱,减去前内柱,且向内移一步半步架,形成与槫缝不垂直的柱缝结构,前下架四椽栿插于内柱,形成前四椽栿与上架四椽栿、六椽栿重叠,六椽栿前段兼作剳牵,后三椽栿插于内柱。上架四椽栿与平梁之间设蜀柱顶承,平梁上立蜀柱置两材襻间及替木承脊槫,脊部设叉手两道,下叉手捧戗隐刻栱,上叉手捧戗脊槫,乳栿与三椽栿间设十字杪跳铺作隔承,吸收辽代做法;所用蜀柱为圆形且不设合踏,具有晋东南宋代早期特征。外檐仅施柱头铺作,为七铺作双杪双下昂,隔跳异形栱计心造,五代风格浓重;补间施扶壁栱及斜梁,斜梁端搭于罗汉枋上承撩檐榑,后尾置于内槽枋上。整体梁架运用了多种手法处理不同结点,反映了金代木构建筑总结性的继承和延用前代多种纯熟结构技术。

7.新绛白台寺释迦殿(1190—1194年)

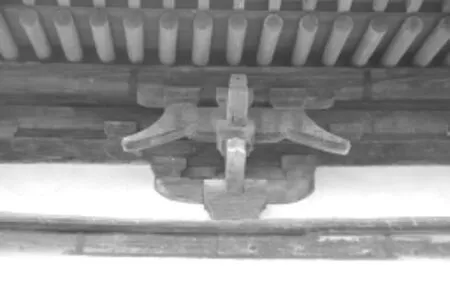

——独特的昂形令栱(图二九)

图二九 白台寺释迦殿补间铺作

碑文记载,金明昌年间(1190-1194年)重建。面阔三间、进深四椽,单檐九脊顶。梁架为三椽栿剳牵对插后内柱用三柱,梁栿南端由驼峰、栌斗隔承,托脚斜撑平梁头。平梁上立蜀柱置栌斗、连身对隐半栱在外襻间及替木承脊槫,叉手捧戗襻间枋两侧。檐下柱头铺作为四铺作单下昂计心插昂造,当心间补间铺作一朵,为四铺作单下昂计心、里转五铺作挑斡造,令栱头两侧制成昂状,与稷山宋金墓令栱一致,为晋派古建筑中运城市特有的做法。

8.盂县西关三圣寺大殿(1207年)

——多时代多手法的综合表现(图三○)

明成化十七年(1481年)《三圣禅寺碑铭》载,旧名净土院,唐贞观五年(631年)改为三圣寺,金泰和七年(1207年)重建,明洪武时重修。面阔五间、进深八椽,单檐不厦两头造,梁架为六椽栿前后乳栿用四柱,梁栿间驼峰栌斗隔承,平梁上立蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱,两材襻间栱及替木承脊槫,设叉手和托脚各两道,分别捧戗捧节令栱和脊槫两侧,托脚分别斜戗平梁与上平槫。前剳牵驼峰铺作隔承,乳栿插于内柱。平面后向减去次间内柱,当心间内柱向次间移动1.1米,形成纵架次、梢间施以大内额,内额插内柱挑垂莲柱承六椽栿。殿梁架结构形制和手法体现了宋、辽、金风格,是多时代多手法综合表现的实例。

图三○ 三圣寺大殿梁架(山西重德设计公司史伟华绘)

9.潞城李庄文庙大成殿(1221年)

——转角铺作抹角栱出跳之实例(图三一)

图三一 李庄文庙大成殿

据《创建至圣文宣王庙年记》记载,金大安三年(1221年)告竣,大成殿镶嵌有金兴定五年(1221年)碣;元中统四年(1263年)碑,记载重修,大成殿脊刹上遗有“元至元元年”(1335年)题记。现状梁架为金兴定五年创建之构。面阔三间、进深六椽,单檐九脊顶。梁架为六椽栿通檐用二柱,不施四椽栿和托脚,为直角三角形与矩形组合的梁架结构形制,“梁栿蜀柱插梁式”结构手法。檐下铺作为施四铺作单昂,45°方向出斜杪计心造,不设补间铺作,转角铺作设抹角栱出跳。

10.武乡会仙观三清殿(1229年)

——金末实例

碑文记载,始建于金正大六年(1229年)。面阔五间、进深六椽,前廊式单檐九脊顶。梁架为四椽栿前压乳栿用三柱,乳栿、剳牵及四椽栿南端插于前内柱,前内柱头置栌斗承平梁,平梁后端由蜀柱及栌斗顶承,平梁上设蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱、捧节令栱及替木承脊槫,叉手捧戗脊槫下部及替木两侧,蜀柱顺脊串联络、合踏稳固。檐下铺作为五铺作单杪单昂,当心间柱头铺作45°方向出斜栱,次间柱头铺作插昂造,不设补间铺作。

11.芮城永乐宫无极门(1294年)

——元代上昂造之实例(图三二)

图三二 无极门上昂造

又称龙虎殿,为元至元三十一年(1294年)遗构。面宽五间、进深六椽,单檐四阿屋顶。梁架为六架椽屋分心用三柱,三椽栿于中柱上对接。三椽栿之上立蜀柱置栌斗承平梁,剳牵插于蜀柱,平梁上立蜀柱置栌斗及丁华抹颏栱、捧节令栱、替木承脊槫,叉手捧戗脊槫及替木两侧,托脚上端斜撑槫外侧,蜀柱均合踏稳固。檐下铺作为五铺作单杪单下昂、里转双杪,补间铺作挑斡下施以上昂。延续金代直角三角形与矩形组合的梁架结构形制,“梁栿蜀柱插梁式”结构手法。

12.襄汾普净寺佛堂殿(1303年)

——元代减柱造大空间的典范

明间襻间枋下遗有:“大元国大德柒年闰伍月拾捌日立□□……”题记。历经大德七年八月初六洪洞赵城一带发生8级地震,保存下来的元大德七年(1303年)遗构,面阔三间、进深六椽,单檐不厦两头造。殿内仅明间后槽使用内柱两根,余皆减去。梁架为四椽栿后压乳栿用三柱,四椽栿上搭内额立蜀柱置栌斗承平梁;平梁蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱及襻间枋、替木承脊槫,叉手捧戗脊槫及替木两侧;次、梢间设内额纵跨。次间柱头铺作设挑斡式斜梁搭内额承驼峰、栌斗及平梁,仅两山梁架设托脚。当心间、次、梢间横断梁架各有差异,集三种构架形制为一殿。

13.洪洞广胜寺下寺大雄宝殿(1309年)

——选材自然、制作粗糙的民间做法之典型(图三三)

元至大二年(1309年)重建。面阔七间、进深八椽,单檐不厦两头造。平面移柱、减柱造,梁架为四椽栿前后乳栿用四柱,四椽栿与平梁之间设蜀柱、栌斗顶承,次、梢间施以内额纵跨;平梁蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱及通替承脊槫,叉手捧戗脊槫两侧,蜀柱脚合踏稳固;乳栿及剳牵多自然弯曲圆材,剳牵向殿内延伸承四椽栿;纵架各蜀柱间设顺脊串联络。

图三三 广胜寺下寺大雄宝殿梁架结构

14.太谷光化寺过殿(1326年)

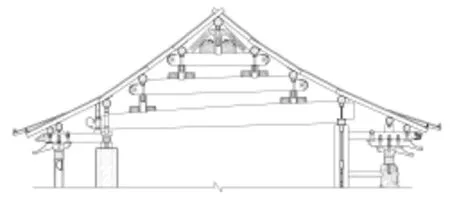

——中部选材规整、加工规制的元代风格(图三四)

图三四 光化寺过殿(李希军绘)

明间梁枋题记:“大元泰定三年岁次丙寅己亥月辛未朔辛卯日甲午重建……”。面阔五间、进深八椽,前廊式单檐九脊顶。梁架属四椽栿前后乳栿用四柱,乳栿、剳牵插于内柱;梁栿间蜀柱顶承,柱脚合踏稳固,托脚斜戗平梁下皮;平梁蜀柱置栌斗、丁华抹颏栱、捧节令栱及通替承脊槫,叉手捧戗脊槫两侧,蜀柱间顺脊串联络。纵架后向设横跨两间内额,檐部设撩檐枋。前檐铺作单杪单下昂五铺作计心插昂造、里转双杪偷心,后檐单杪单下昂五铺作昂尾延伸成斜梁插于内柱。梁栿构件选材规整、加工规制。

四、构架简练、富于装饰的明、清建筑

1368年朱元璋灭元称帝,国号大明。明朝初年国力强盛,北进蒙古,南征安南,朱元璋推行鼓励农民垦荒及种植经济作物,给匠工发薪实行轮班制,采取“休养生息”等政策,减轻农民负担,惩治贪官污吏,恢复社会的经济生产。中后期虽出现政治腐败,宦官专权,但农业、手工业经济的繁荣发展前所未有,工商业城镇不断兴起,科技文化也取得了很大的成就,标志着中国封建社会发展进入了新阶段[9]。明代是一个传统与创新交织、保守与开放并存,表现出明显的“创新转型”趋向。1636年,满洲贵族入中原,建立清王朝,全面接受汉族文化,任汉人为官。康雍乾三朝社会发展至鼎峰,出现了欧洲人追崇中国文化、思想和艺术的18世纪中国风之热潮。乾隆末年政治日渐腐败,社会开始衰落。1840年鸦片战争之后,在撞击声中被动地打开了国门,沦为半殖民地半封建社会,主权受到严重损害,人民负担沉重,国家贫穷衰弱,落后于西方。

明代初期建筑基本继承元代做法,明代中期的梁架结构简练明快,装饰逐渐繁华,官式建筑斗栱用材减小,出檐深度缩短,生起、侧脚、卷杀不再采用;明代刨子广泛应用于房屋营造中,故创新了建筑构件加工精细、装饰性构件雕刻华丽的营造活动。随着砖瓦制作技术的提高、冶炼铸造技术的发达,出现了无梁殿和铜铸殿。城市建筑更加规范,府县城墙也普遍用砖包砌,各地的住宅、园林、祠堂、村镇建筑普遍兴盛。清代继承汉民族的营造观念和建造技术,沿袭明代建筑规制并加以发展,雍正十二年(1734年)清朝政府颁布了《清工部工程做法》,官式建筑标准化,制度化进入了革新定型期。在园林建筑、藏传佛教建筑、民居建筑等方面成就卓著。1840年后,强势外来的建筑文化,严重冲击和破坏中国本土的传统建筑文化,逐步走向衰退。明、清时期,在继承元代梁架结构的基础上,对梁架结构点进行了创新,檩缝结点处令栱和托脚的使用逐渐消失,替木渐少,通替渐多,梁柱构架的整体性加强,建筑构件雕刻趋于复杂化,斗栱结构性功能减弱,装饰化逐渐增强。各区域间梁架结构趋于共性化、装饰化、符号化和标准化,进入了建筑结构新定型和材料规制新模数化时期。梁架结构特点是三架梁之上瓜柱直承脊檩,部分遗构仍保留脊部襻间斗栱,叉手均捧戗脊檩两侧;梁柁间以瓜柱顶承,少数施以驼峰隔承,可诠释为直角三角形与矩形组合的梁架结构形制,“梁柁瓜柱插梁式”、“梁柁瓜柱式”、“梁柁驼峰式”三种结构手法选择使用。五台山遗存的明、清木结构建筑比较特殊,受官式标准化影响较大,明代遗构多官式结构,部分清代遗构体现为繁峙、代县民间做法。

1.太原崇善寺大悲殿(1391)

——明代官式风格的太原木构建筑(图三五)

图三五 大悲殿断面(山西古建所张晨霞绘)

木匾记载,洪武十六年(1383年)四月,明太祖朱元璋批准建立,至二十四年(1391年)完备。为洪武二十四年(1391年)重建之构。梁架为五架梁前后双步梁通檐用四柱,梁柁间设瓜柱顶承,角背稳固,单、双步梁插于内柱,叉手捧戗脊檩两侧,形成直角三角形与矩形结合的梁架结构形制,采取梁柁瓜柱式和梁插柱结合的结构手法。檐柱和老檐柱之间设大额枋、小额枋和由额垫板联络。崇善寺属皇家佛教建筑,除脊部施以叉手外,基本体现了明代官式木构建筑风格和手法,是官式建筑的地方体现和先导。

2.代县边靖楼(1476年)

——山西北部明代楼阁式建筑典范(图三六)

图三六 边靖楼断面图(山西重德设计公司马琴绘)

边靖楼,梁架遗有“大明成化岁次丁酉十有三年春三月甲子吉旦重建”题记,为明成化十三年(1477年)遗构。三层四檐腰缠平座歇山顶楼阁式建筑,首层面阔七间、进深五间;顶层梁架为五架梁通檐用二柱,直角三角形与矩形组合的梁架结构形制,“梁柁瓜柱式”与“梁柁驼峰式”相结合的结构手法。各层楼身与回廊之间,由单步梁和穿插枋结构,檐柱及廊柱间施额枋、承椽枋联络,构架简洁。一层不设斗栱,二层及平座斗栱为五踩双翘计心造,三层及顶层斗栱为五踩双下昂计心造。

3.五台殊像寺文殊殿(1489年)

——具有官式风格的梁架结构(图三七)

图三七 殊像寺文殊殿(山西古建所汤丹捷绘)

脊檩题记载,重建于明弘治二年(1489年)。殿前设月台,殿身面宽五间,进深六椽,重檐歇山顶。梁架为七架梁通檐用四柱,梁柁间设瓜柱顶承,角背稳固,不设叉手和托脚,间枋用材截面宽大,檐柱间设大额枋、小额枋和由额垫板联络。梁架结构为四边形与瓜柱结合的结构形制。相同结构的还有建于明弘治五年(1492年)重建的罗睺寺大雄宝殿等。

4.高平仙翁庙正殿(1538年)

——上党元代构架和做法的延续

碑文记载,嘉靖十七年(1538年)均有重修,正脊遗有明嘉靖十七年题记。面宽五间、进深六椽,单檐悬山顶。七架梁通檐用二柱,梁柁间瓜柱顶承,脊部设叉手捧戗脊檩两侧,檩缝设替木扶承。前檐施方形抹棱石柱,柱上架通长大额枋,枋头镂空雕刻。柱头斗栱五踩单翘单下昂,耍头尾延伸制成榻头木扶承七梁架,各间中部于正心枋隐刻令栱和菱形栱。

5.阳城润城东岳庙正殿(1593年)

——上党明代晚期延续元代梁架基本结构之实例(图三八)

碑文载,明万历二十一年(1593年)重建,面宽五间、进深六椽,前廊式单檐悬山顶。梁架为五架梁前压双步梁用三柱,梁柁间立瓜柱顶承,三架梁下设随梁枋,并辅以丁头栱扶承,三架梁上设瓜柱置栌斗、丁华抹颏栱及襻间栱、替木承脊檩,两侧设叉手捧戗。脊檩和下金檩结点处均设捧节令栱扶承,单步梁尾插于金瓜柱内,双步梁为耍头延伸制成,尾交金柱斗栱出榻头木,后檐斗栱耍头后延制成榻头木扶承五架梁。为直角三角形与矩形组合的梁架结构形制,“梁柁瓜柱插梁式”结构手法。此结构上党区域实例很多,如长治府城隍庙寝宫、武乡洪济院南殿、长治县长春玉皇庙大佛殿等。

图三八 东岳庙正殿梁架结构

6.泽州府城关帝庙关帝殿(1736年)

——上党清代中期雕刻华丽之实例(图三九)

图三九 关帝庙关帝殿(圆方古迹公司邢晨曦绘)

碑文记载,清乾隆元年(1736年)重修之构。前设月台,面宽三间,九檩前后廊式,单檐悬山顶,梁架为七架梁前后单步梁用四柱,梁柁间瓜柱顶承、角背稳固,脊部延用元以前之捧节令栱,叉手捧戗脊檩和随檩枋两侧。梁架角背、叉手、梁头及斗栱、石柱均满雕图案,尤其是廊部石柱蟠龙与石雕狮座础石镌刻工艺极精。

7.五台显通寺大雄宝殿(1845年)

——繁峙、代县清代民间结构做法(图四○)

图四○ 大雄宝殿梁架结构

清道光二十五年(1845年)重建。石砌台基,面宽九间,进深八椽,重檐歇山顶,前设重檐卷棚抱厦,四周环廊。前檐施通间雀替,上镂雕有龙凤图案,刀工精细。梁柁间设瓜柱顶承,角背稳固,不设托脚,叉手捧戗脊瓜柱;纵向各檩下的垫板和枋均圆木制成,这一做法与繁峙、代县清代民宅梁架结构一致,迄今仍然使用。

8.万荣汾阴后土祠正殿(1870年)

——晋西南清末雕刻华丽之实例(图四一)

图四一 后土祠正殿梁架

清同治九年(1870年)重建之构,面宽五间、进深六椽,前廊式单檐悬山顶。梁架为五架梁前后单步梁用四柱,梁柁间施驼峰隔承,三架梁上设置驼峰、坐斗、捧节令栱及丁华抹颏栱承脊檩,脊檩两侧叉手捧戗,梁架结构采取了“梁柁驼峰式”的结构手法。驼峰隔架斗栱等构件雕有莲荷、花草等图案,前廊檐下栏板、垫木、斗栱等构件雕刻玲珑,内容丰富;廊柱头雕为牡丹图案,其雕刻构件与柱头组合呈“爱奥尼克”柱式,反映了清末中国传统建筑受外来文化影响之痕迹。

9.太原文庙大成殿(1882年)

——明代官式结构风格延续

清光绪八年(1882年)重建之构,殿前设宽敞月台,台沿设望柱、栏板,台前明间设青石丹陛,两边设台阶。殿身面宽七间、进深五间,单檐歇山顶。梁架为六架梁前三步梁后四步梁用四柱,梁柁间瓜柱顶承,梁架结构形制和结构手法与崇善寺大悲殿同。脊部设扶脊木,前檐柱之间设大额枋、小额枋和由额垫板联络。檐下斗栱五踩重昂,云头式昂咀。

结语

2004年我在《文物世界》发表的《山西现存早期木结构建筑区域特征浅探》一文,对山西北部、中部、东南部和西南部四个区域遗存的唐至元木结构建筑梁架结构和制作手法的地域性特点作了粗略论述。弹指10年,10年来对山西境内的600余处寺观庙宇进行了多次实物遗构考察,每次考察都有新收获。为弥补《山西现存早期木结构建筑区域特征浅探》不足,本文着力于有年代可考、原真性强且有代表性的实例,类比分析其结构形制及结构手法,归纳出唐至清六个木构建筑梁架结构几何组合图形,三种梁架结构手法,以补充总结山西不同时代木结构建筑结构技术的共性及区域性特征的结构手法,浅略分析晋派木结构建筑的演化进程。粗浅之探,以期抛砖引玉。

国家自然科学基金项目——晋地宋辽金建筑营造技术地域特征研究。项目编号:51078251

[1][5][7][英]安格斯·麦迪森,(AngusMaddison)《世界经济千年史》,北京大学出版社,2003年,257、259、260页。

[2]柴泽俊《南禅寺大殿修缮过程技术报告》,《文物保护技术》1981年第1期,29~36页。

[3]中国佛教协会编《中国佛教·第一辑》,东方出版中心,1996年,74页,“后唐、后晋也同此限制,并禁新建寺院。不过后来功令渐弛,寺僧仍归浮滥,直接影响到国家的赋税、兵役,所以到了后周世宗显德二年(955)便毅然对佛教予以沙汰。凡未经国家颁给寺额的寺院,基本上一律废除,仅在原无敕额寺院的地方许留一、二所。”

[4]天台庵大殿现状梁栿间为圆形蜀柱置栌斗顶承,2014年维修时发现各老角梁尾下衬垫方形抹角蜀柱,同时发现四椽栿背蜀柱两侧遗有卯口。通过计算该蜀柱应为四椽栿之上之蜀柱,推测五代原结构应是四椽栿上置驼峰立蜀柱设栌斗承平梁之构,而老角梁尾下蜀柱当为清代修缮时改置。

[6][8]周良霄、顾菊英《中国断代史系列-元史》,上海人民出版社,2003年。

[9]南炳文、汤纲《中国断代史系列-明史》,上海人民出版社,2003年。

(作者工作单位:山西省古建筑维修质量监督站)