基于省域面板数据的中国城镇化与土地集约利用动态关系研究*

2016-09-03项锦雯

蔡 俊 项锦雯 董 斌

(1.安徽农业大学,合肥230036;2.安徽建筑大学法政学院,合肥230016)

基于省域面板数据的中国城镇化与土地集约利用动态关系研究*

蔡俊1项锦雯2董斌1

(1.安徽农业大学,合肥230036;2.安徽建筑大学法政学院,合肥230016)

以2000—2014年省域面板数据为基础,测度了城镇化发展水平与土地集约利用水平,综合应用协整分析、因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等动态计量经济模型,分析了两者的全面动态波动效应。研究结果表明:两者存在较稳定的长期均衡关系,存在长期单向因果关系,城镇化的推进引领土地集约利用程度持续提高,城镇化程度越高的地区长期单向因果关系越显著。城镇化的冲击对土地集约利用产生显著影响,同时,城镇化程度越高的地区冲击效应越显著;但土地集约利用对城镇化的促进作用相对较弱,城镇化程度相对高的地区促进作用也相对较大。未来政策的启示:东部地区,推进城镇化与土地集约模式应双轮齐驱,高效互动,共同推进两个系统向更高层次协调状态发展。中西部地区,坚持推进城镇化为先导,土地集约利用举措为辅,实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升,同时,完善土地集约利用的长效机制以促进城镇化水平质量的切实提高。

土地集约利用;城镇化;面板数据

中国城镇化与土地利用两大系统的发展关系国计民生,其重要性无可置疑。自2000年以来的15年,中国城镇化加速发展,由2000年的23.34%发展到2014年的57.88%,增长达56.2%,年均增长3%。伴随着城镇化与经济发展的高速推进,我国的城镇建设用地规模也迅猛扩张,由2000年的40570.1平方公里扩张到2014年的88790.7平方公里(含城市与建制镇建成区面积),增长达188.6%,年均增长7.9%。按照两者这样相互增长趋势,到2030年,预计中国城镇化率达约70%,将需要新增加约10485平方公里的建设用地,这显然与18亿耕地红线及保持省域范围内建设用地总量动态平衡政策相矛盾。各地区的城镇化发展水平处于不同阶段,资源禀赋条件各异,城镇化与土地集约利用协调发展的推进路径必然不同。探究土地供给途径与集约利用模式以保障下一波的城镇化发展成为国家及地方政府各级层面不可回避的热点问题。

很多学者围绕两者的相互影响关系展开了广泛研究,分类来看主要从三个方面开展研究,第一方面的研究集中于城镇化对土地利用的影响,有正向影响的结论:增强城市土地的投入与产出效应[1],促使土地财政是地方政府收入的主要来源[2],也有负向影响的观点:造成耕地压力及土地没有达到集约利用[3],导致的土地财政城镇化会增加地方政府的债务风险[4],引起土地利用冲突[5],产生生态安全和失地农民的社会安全问题[6][7]。第二方面的研究主要是土地利用对城镇化的影响:全国城市存量土地进一步推进城镇化有很大空间[8];土地调控政策可以协调快速城镇化发展时期的经济发展保障、生态和谐与社会安定[9];土地资源优化配置可推进城镇化[10];特大城市可以不安排新增建设用地倒逼土地存量挖潜推进城镇化[11];“紧凑式发展”、“精明增长”、“内填式开发”、“集约式发展”,其核心思想是通过现有土地的集约节约及有效利用实现城市边界的理性扩张[12];城镇化也将会进入受土地资源约束发展的阶段[13]。第三方面的研究主要是两者相互影响关系:郑华伟等(2011)指出城镇化与土地集约利用之间存在长期均衡关系,但在短期内却存在失衡的问题[14];张惠(2015)指出我国超大型城市的城镇化与城市土地集约利用耦合协调发展处于高水平阶段,其他处于磨合状态。[15]

以上这些研究成果对解释城镇化和土地集约利用两系统之间的互动关系作出了重要贡献,但论及对土地利用的影响时,其中大部分是针对某一特定土地利用效应的研究,较少系统整体分析土地经济社会环境综合效应;并且,着眼于全国范围及分区域的比较分析两者动态关系的研究更是少见。由于城镇化进程是渐进式的,带来土地利用系统的影响是全方位的,因此,从经济社会环境综合效应测算土地集约度是有必要的。同时,各地区的社会经济与资源禀赋等条件不一致,势必影响两者的协调进程与推进路径,因此从时序与空间尺度分析两者动态关系非常必要,为制定区域差别化政策提供理论支撑。

一、中国城镇土地集约利用水平的测度与城镇化现状

(一)数据来源与处理

城镇总人口与常住人口数据来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》;城镇建成区用地面积由城市建成区用地面积加上建制镇建成区用地面积,城市建成区用地面积数据来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》,建制镇建成区用地面积来源于《中国城乡建设统计年鉴(1999—2015)》;其他相关指标数据均来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》、《中国城市统计年鉴(1999—2015)》等,部分数据来源于各地区对应年份统计年鉴。同时,涉及价格的指标数据均以1999年为基期年,参照当年CPI修正为可比价。

研究期设定为2000—2014年,研究对象为全国30省市区(不含港澳台及西藏)的城镇范围,因西藏数据不全,本研究不含西藏地区。将全国30省市区划分为东、中与西部地区三大区域[16],比对三大区域的差异,探究城镇化与土地集约利用两者变化规律。

(二)城镇土地集约利用水平的测度

依据土地集约利用的影响因素,在借鉴已有成果的基础上,从经济效益、社会效益与环境效应三个方面构建土地集约利用评价指标体系[17],具体指标包括地均固定资产投资、地均GDP、地均财政收入、城镇居民人均可支配收入、地均第二三产业从业人员、地均社会消费品零售额、工业固废综合利用率、工业废水排放达标率和建成区绿地覆盖率。采用特尔菲法确定指标权重,运用多因素评价模型综合评价土地集约利用情况,进而得到土地集约利用水平(表1、2)。

(三)中国城镇化现状

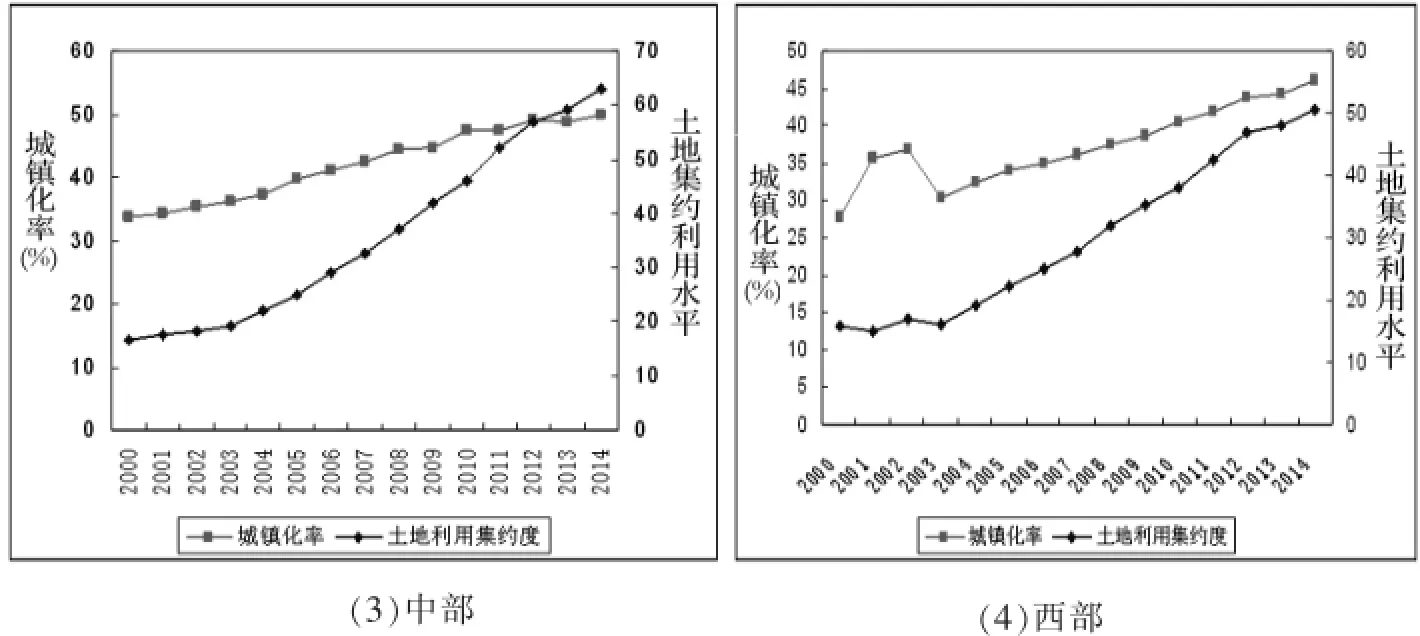

当前学术界关于城镇化水平的度量方法尚未完全达成一致[18],城镇化有力地吸引了生产要素向城镇聚集,农村人口不断向城镇转移,城镇承接了大量的农村富余劳动力,农村劳动力从事职业向城镇二、三产业转移,居住地点向城镇的迁移,工作与生活方式随之城镇化,所以本研究以城镇常住人口与总人口之比来度量城镇化水平。这也与一些学者及国家统计局口径一致。统计结果见下图1:(1)—(4)。

表1 土地集约利用评价指标权重

从全国范围来看,2000—2014年中国城镇化率由36.25%增长到54.84%(该结果不含西藏的数据,考虑西藏则36.22%增长到54.77%),15年间分别增长51.26%。分区域来看,2000—2014年,东部地区城镇化率由42.09%增长到63.91%;15年间增长51.82%;中部地区城镇化率由33.83%增长到49.98%,15年间增长47.72%;西部地区城镇化率由27.83%增长到46.16%,15年间增长65.84%。总体看来,2000年以来中国及三个区域的城镇化水平与土地集约利用水平总体上不断提高,具有相同的增长态势,并且,城镇化水平相对较高的地区土地集约利用程度也呈相应的地区分布,这从一定程度上可以推测两者存在相互影响关系,而是否互为或单方面因果关系则需要进一步验证。从增长的动态过程来看,土地集约利用水平总体上增长趋势平稳,城镇化水平在全国及三大区域的增长趋势呈波动变化,而两者间究竟是否存在长期协整关系及动态影响效应过程则需要进一步验证。

图1 2000—2014年中国城镇化与土地集约利用现状示意图

二、中国城镇化发展与土地集约利用的长期动态关系分析

(一)研究方法与数据处理

社会经济变量间相互影响关系研究的传统方法主要采用回归分析方法,以往的研究大多采用传统的回归分析方法,然而大多数宏观经济变量是非平稳的,运用这样的假定平稳的数据进行分析,将可能出现伪回归现象;同时,回归分析也很难解释社会经济变量间短期内的动态波动关系。而构建协整方程、进行Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解则能较好地解决上述问题。协整方程常用于探求两个及以上非平稳变量间的平衡关系。[19]在此基础上进行Granger因果关系检验,能判断城镇化与土地集约利用间的作用方向。而构建脉冲响应函数和方差分解则能反映两者的动态关系,揭示城镇化的变动或冲击对土地集约利用的影响。[20]

为消除可能存在的异方差,并能使趋势线性化,对所有研究原序列分别取自然对数,分别得到LNURB(城镇化发展水平)和LNLAND(土地集约利用水平)。[21]

(二)结果与分析

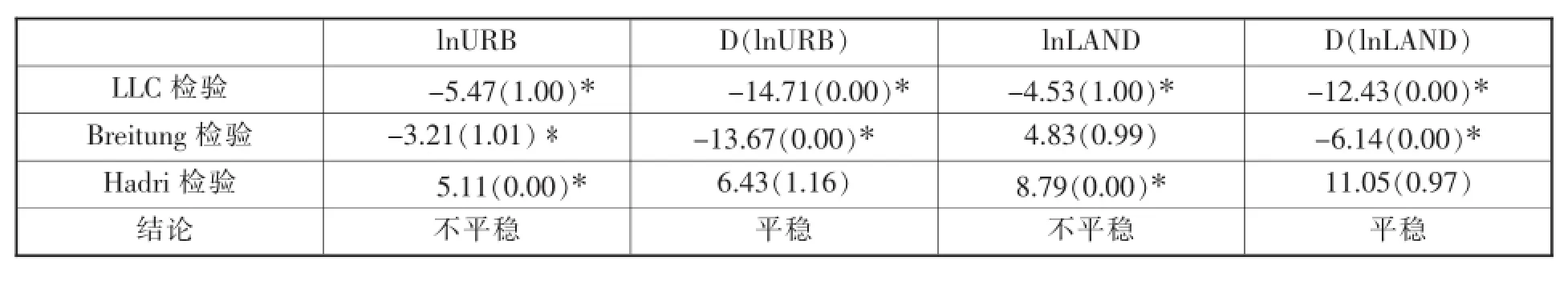

1.变量的单位根检验

在对城镇化水平(LNURB)与土地集约利用水平(LNLAND)进行协整分析之前,先进行平稳性检验,即检验是否存在单位根。面板数据同时反应时间与截面信息,采用其特有的检验方法:LLC检验、Breitung检验和Hadri检验,即检验是否存在单位根。在EVIEWS8.0软件中操作[22],结果如表3。在1%的显著性水平下,三种检验方法均接受序列LNURB、LNLAND有单位根的假设,但拒绝序列的一阶差分具有单位根的假设。也就是说,城镇化指数与土地利用的集约度指数满足一阶单整序列的假设,可通过协整模型检验其是否具有长期的协整关系。[23]

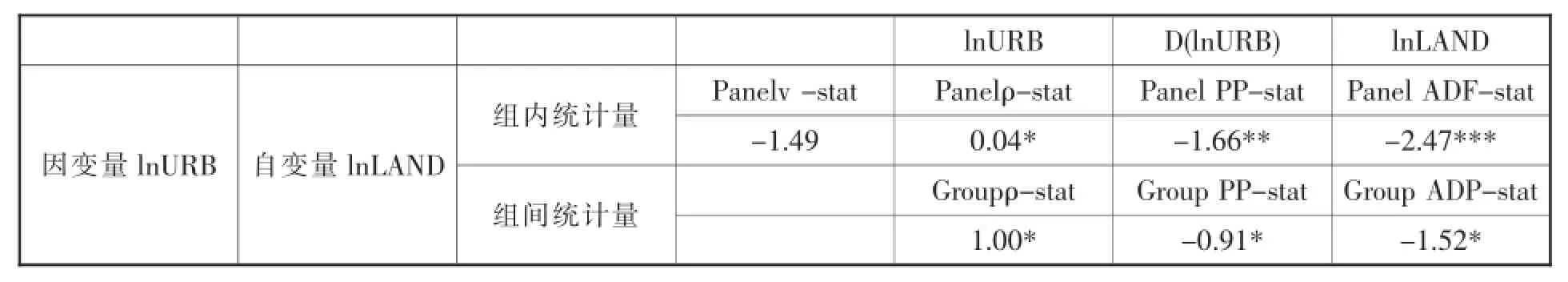

2.协整检验

本文主要应用Pedroni方法进行面板数据城镇化水平(LNURB)与土地集约利用水平(LNLAND)的长期协整关系检验,EVIEWS8.0软件中操作,检验结果见表4。在10%以上的显著性水平下,组内和组间统计量均拒绝”不存在协整关系“的原假设,即原序列间存在着协整关系。因此可认为城镇化与土地集约利用间存在较显著的长期协整关系。

3.Granger因果关系分析

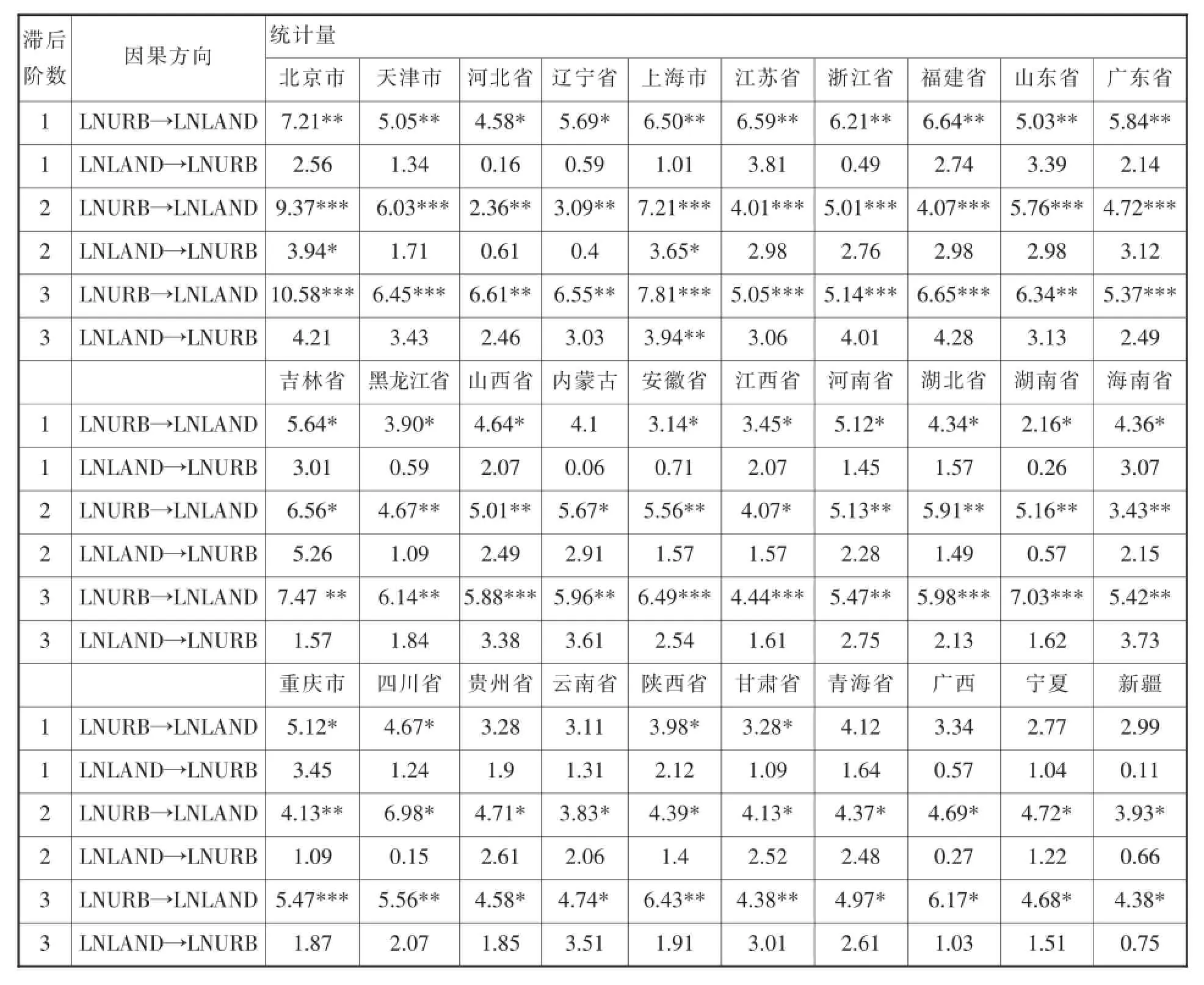

利用Granger因果关系检验法检验城镇化率与土地集约利用度的因果关系,主要思路是分别检验两个变量的系列滞后项是否对另一变量的当期值的影响,如果影响不显著,则不存在因果关系,反之存在因果关系。以省域为范围的Granger因果检验结果见表5。

表3 单位根检验结果

表4 协整检验结果

东部地区,大部分省份城镇化与土地集约利用在长期内单向因果关系显著并且呈逐渐增强趋势,上海市呈现短期内土地集约利用促进城镇化的因果关系不显著,但长期内却逐渐增强趋势。这一现象可能的解释是,上海市在2010—2014年5年间,城市建成区面积始终保持在998.8平方公里,而城镇化化率由89.3%提升到89.6%,真正实现了城镇化的高效、高质量推进,而土地扩展零增长。这说明政府在推进城镇化过程中控制特大城市规模成效显著,同时,也说明未来中国城镇化发展的路径,不以牺牲土地换取发展的模式也是完全可以实现的。

表5 Granger因果关系检验结果

中、西部呈现相似的因果关系,城镇化与土地集约利用在长期内单向因果关系显著并且呈逐渐增强趋势,并且中部地区的长期单向因果关系比西部呈更显著态势。

总体上来讲,中国城镇化与土地集约利用存在长期单向因果关系,随着城镇化的推进,土地集约利用程度也持续提高。城镇化程度越高的地区长期单向因果关系越显著。

4.脉冲响应分析

图2 不同区域城镇化与土地集约利用的脉冲响应图

将测算并比较分析东部、中部和西部三大片区的城镇化率或者土地集约利用度两个变量之间的动态影响,绘制IRF脉冲响应函数反应两者之间的全面动态影响路径(见图2)。横轴代表滞后阶数,纵轴代表对信息冲击的响应程度,实线为计算值,其显示城镇化率或者土地集约利用度受到对方一个单位正向标准差冲击后的冲击效应。虚线为响应函数值加或减两倍标准误差的置信带。

由东、中、西部地区的IRF脉冲响应函数图可知,东部地区城镇化在滞后期的冲击效应一直在增强,到第8期达峰值。而土地集约利用在滞后期的冲击城镇化的影响也一直在增加,但影响相对较弱。中部地区,城镇化与土地集约利用在滞后期的相互冲击效应一直在增强,但土地集约利用影响相对较弱。西部地区,城镇化在滞后期的冲击效应经过第1、2期的短期波动后,后期一直在增强;而土地集约利用的冲击效应经过短期波动后,后期也一直在增加,但土地集约利用影响相对较弱。

因此,城镇化的冲击对土地集约利用产生显著影响,同时,城镇化程度越高的地区冲击效应越显著;但土地集约利用对城镇化的促进作用相对较弱,城镇化程度相对高的地区促进作用也相对较大。这一结论与格兰杰验证的单向因果关系结论一致。

5.方差分解

方差分解是把VAR模型内的一个变量的方差分解到各扰动项上,提供每个扰动项因素影响各个变量的相对程度,从而解释各个变量方差变动冲击的重要程度(见图3)。

图3 不同区域城镇化与土地集约利用的方差分解图

由东、中、西部地区的方差分解图可知,东部地区城镇化冲击土地集约利用的影响一直在增加,到第10期,城镇化变动可以解释90%左右的土地集约利用变动方差;而土地集约利用冲击城镇化的影响很小,虽然也一直在增加,但到第10期,土地集约利用变动只可以解释20%左右的城镇化变动方差。中部地区,到第10期,城镇化变动可以解释80%左右的土地集约利用变动方差,土地集约利用变动只可以解释10%左右的城镇化变动方差。西部地区,到第10期,城镇化变动可以解释70%左右的土地集约利用变动方差,土地集约利用变动只可以解释5%左右的城镇化变动方差。

因此,城镇化的冲击对土地集约利用产生显著影响,城镇化程度越高的地区冲击效应越显著。但土地集约利用对城镇化的贡献较小,城镇化程度相对高的地区贡献也相对较大。这一结论与脉冲响应函数分析的结论是一致的。

这给我们未来政策的启示:城镇化率与土地集约利用程度较高的东部地区,鉴于土地发展空间压力较大,推进城镇化与土地集约模式应双轮齐驱,高效互动,共同推进两个系统向更高层次协调状态发展。中西部地区,坚持推进城镇化为先导,土地集约利用举措为辅,实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升,同时,完善土地集约利用的长效机制以促进城镇化水平质量的切实提高。

三、结论与建议

(一)研究结论

以2000—2014年全国30个省(自治区、直辖市)的面板数据为基础,综合应用单位根检验、协整分析、因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等动态计量经济模型,分析了城镇化水平与土地集约利用的全面动态波动效应。分析表明:中国城镇化与土地集约利用存在较稳定的长期均衡关系,存在长期单向因果关系,城镇化的推进引领土地集约利用程度持续提高。这一现象在东、中、西部不同地区存在特征差异:城镇化程度越高的地区长期单向因果关系越显著。城镇化的冲击对土地集约利用产生显著影响,同时,城镇化程度越高的地区冲击效应越显著;但土地集约利用对城镇化的促进作用相对较弱,城镇化程度相对高的地区促进作用也相对较大。

这给我们未来政策的启示:城镇化率与土地集约利用程度较高的东部地区,鉴于土地发展空间压力较大,推进城镇化与土地集约模式应双轮齐驱,高效互动,共同推进两个系统向更高层次协调状态发展。中西部地区,坚持推进城镇化为先导,土地集约利用举措为辅,实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升,同时,完善土地集约利用的长效机制以促进城镇化水平质量的切实提高。

(二)政策建议

中国正处于城镇化的快速推进期,且不同地区城镇化发展水平与土地集约程度不同,因而不同地区在促进两个系统协调优质发展时应有不同的政策着力点。

东部地区的城镇化与土地集约度水平位于全国首列,推进城镇化与土地集约模式应双轮齐驱,高效互动,共同推进两个系统向更高层次协调状态发展。城镇发展已经不是简单的外延式扩张,应探索高质量和高效率城镇化之路,控制大城市规模,发展中小城镇;坚持城镇规划先行,控制城镇扩展合理边界,实现城镇精明增长与土地利用集约模式;优化产业结构与布局,着力发展生产性服务业等第三产业,发挥城镇第三产业的集聚效应促进城镇经济发展,提高土地经济产出;转移出高能耗高污染制造业,为高端产业发展腾出土地空间,充分挖掘存量土地潜力来实现城镇化水平的提高,同时也缓解东部地区土地环境污染压力,实现土地生态集约利用模式。

中部地区正处于城镇化水平快速推进阶段,城镇化推进速度未来将快速增高。为实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升,应坚持以产业为支撑促进城镇发展,工业化与城镇化同步发展,切实避免土地城镇化大于人口城镇化、大规模的城镇失业与贫困,实现城镇发展与经济社会效益的统一,进而提升土地集约利用程度。以“中部崛起”与“承接东部发达地区先进制造业转移”等国家战略为契机,加强基础设施建设投资力度,承接先进制造业转移,发挥城镇第二产业的集聚效应促进城镇对生产要素的集聚与经济发展,提高土地经济与社会效应;由于第二产业用地面积大的事实,在承接产业转移过程中,设立地均投资标准、能耗标准、排放标准与产业准入目录等用地门槛、切实实行严格的节约集约用地制度,形成节约集约用地的“倒逼机制”,以较少的土地资源消耗支撑更大规模的城镇化进程与经济发展。

西部地区目前的城镇化水平相对较低,钱纳里(Chenery 1957)认为,城镇化水平与经济发展水平呈正相关,西部的近年GDP增长水平达10%左右,而城镇化水平年均增长约3%,滞后于经济发展水平,这影响地区的健康发展,加快推进城镇化是西部富裕和谐发展的必经之路,实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升。针对西部地区的生态脆弱、地理位置与交通劣势、资源禀赋等约束因素,推进城镇化应综合多种模式:多功能资源型、旅游型城镇、依托交通主次干线城镇化发展与边贸型城镇发展等模式。以“西部大开发”战略为契机,加大城镇基础设施投资,吸引生产要素集聚,承接东部先进制造业转移,提高土地经济与社会效应;吸引劳动力迁入是西部城镇化的重要举措,加大农村土地整治,推进农业现代化建设步伐,释放农村剩余劳动力,为城镇化推进提供内生源动力,从而提升土地单位空间的要素投入强度;杜绝高污染高能耗的低端产业转入,遏制牺牲土地生态环境换取经济短期发展的现象在西部生态脆弱区出现,坚持城镇与土地利用的绿色发展。

[1]刘萌,冯长春,曹广忠.中国城市土地投入产出效率与城镇化水平的耦合关系——对286个地级及以上城市行政单元的分析[J].中国土地科学,2014,28(5):50-59.

[2]罗必良.分税制、财政压力与政府“土地财政”偏好[J].学术研究,2010,(10).

[3]罗翔,罗静,张路.耕地压力与中国城镇化——基于地理差异的实证研究[J].中国人口科学,2014,(5):47-61.

[4]范剑勇,莫家伟.城市化模式与经济发展方式转变——兼论城市化的方向选择[J].复旦学报(社会科学版),2013,(3):27-32.

[5]阮松涛,吴克宁.城镇化进程中土地利用冲突及其缓解机制研究——基于非合作博弈的视角[J].中国人口资源与环境,2013,23(11):388-392.

[6]曲福田,陈江龙.两岸经济成长阶段农地非农化比较研究[J].中国土地科学,2001,(6):5-9.

[7]Deininger Klaus.Land Policies for Growth and Poverty Reduction[M].World Bank,2003.

[8]国务院发展研究中心和世界银行联合课题组.中国:推进高效、包容、可持续的城镇化[J].管理世界,2014,(4):5-42.

[9]金晶.快速城镇化进程中的土地利用安全与政策调控的优化路径选择[J].城市发展研究,2015,22(10):30-37.

[10]李敏飞.土地资源优化配置促进城镇化进程研究——以欠发达地区农村为视域[D].福州:福建师范大学,2013.

[11]马永欢,李晓波,周立华.以土地利用管理为抓手促进城镇化走向新常态[J].宏观经济管理,2015,(11):57-60.

[12]彭冲,陈乐一,韩峰.新型城镇化与土地集约利用的时空演变及关系[J].地理研究,2014,33(11):2005-2020.

[13]方创琳.中国城市化进程亚健康的反思与警示[J].现代城市研究,2011,(8):4-11.

[14]郑华伟,刘友兆,王希睿.中国城镇化与土地集约利用关系的动态计量分析[J].长江流域资源与环境,2011,20(9):1029-1034.

[15]张惠.我国城镇化与城市土地集约利用耦合发展探析[J].华南师范大学学报,2015,47(3):127-133.

[16]张乐勤,陈素平,陈保平,张勇.城镇化与土地集约利用耦合协调度测度——以安徽省为例[J].城市问题,2014,(2):75-83.

[17]陆大道.地理学关于城镇化领域的研究内容框架[J].地理科学,2013,33(8):897-901.

[18]方建国,陈廉洁.中国新型城镇化应“新”在哪里?[J].江淮论坛,2015,(1):12-18.

[19]汤明,曾芳,陶春元,杨涛.工业化与城镇化的协调发展联动机制探讨——以江西沿江区域为例[J].华东经济管理,2014,(8):20-24.

[20]吴郁玲,侯娇,周勇,等.中国城市化发展与农民宅基地粗放利用的动态关系研究[J].中国土地科学,2015,29(11):64-72.

[21]蔡俊,刘友兆,欧名豪.经济发展与土地集约利用的动态关系研究[J].农业技术经济,2012,(4):26.

[22]李嫣怡,刘荣,丁维岱.EVIEWS统计分析与应用[M].北京:电子工业出版社,2015.

[23]吴郁玲,袁佳宇,余名星,等.基于面板数据的中国城市土地市场发育与土地集约利用的动态关系研究[J].中国土地科学,2014,(3):15.

(责任编辑吴晓妹)

F205

A

1001-862X(2016)03-0019-009

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

国家自然基金“越冬珍稀鹤类地理分布对自然湿地土地利用变化的响应机制”(41571101);农业部软科技项目“城市化快速进程中农村宅基地退出补偿机制研究”;安徽省国土资源科技项目“安徽经济发展与城市土地集约利用协调研究”(2011-k-25)

蔡俊(1975—),安徽宿松人,博士,安徽农业大学经济管理学院,主要研究方向:土地资源管理教学与科研;项锦雯(1979—),女,安徽宿松人,博士,安徽建筑大学法政学院,主要研究方向:资源管理与测绘教学与科研。