从“见山是山”到“见山还是山”

——首要教学原理视角下的等高线地形图教学探索

2016-08-31广东肇庆中学广东肇庆526040

陈 颂(广东肇庆中学, 广东 肇庆 526040)

从“见山是山”到“见山还是山”

——首要教学原理视角下的等高线地形图教学探索

陈 颂

(广东肇庆中学, 广东 肇庆 526040)

在梅里尔的首要教学原理指导下,通过激活旧知、示证新知、应用新知和融会贯通的教学循环圈,促进学生对等高线地形图的学习。

首要教学原理;等高线;有效性

等高线地形图的判读是初中地理教学中的一个重点,更是一个难点,因而也成了地理教学中一个颇有探索和研究价值的问题。现在,由于课堂上多媒体技术的介入和应用,不少教师都试图运用多媒体技术去解决这个难点,但是,由于只重视信息呈现,忽略有效教学特征而效果往往不尽理想。

那么,如何提高等高线地形图课堂教学的有效性?由美国当代著名教学技术与设计理论家、教育心理学家M·戴维·梅里尔提出的“首要教学原理”,或许能为我们改进等高线地形图教学,提高教学的有效性,提供很好的理论支撑和解决策略。

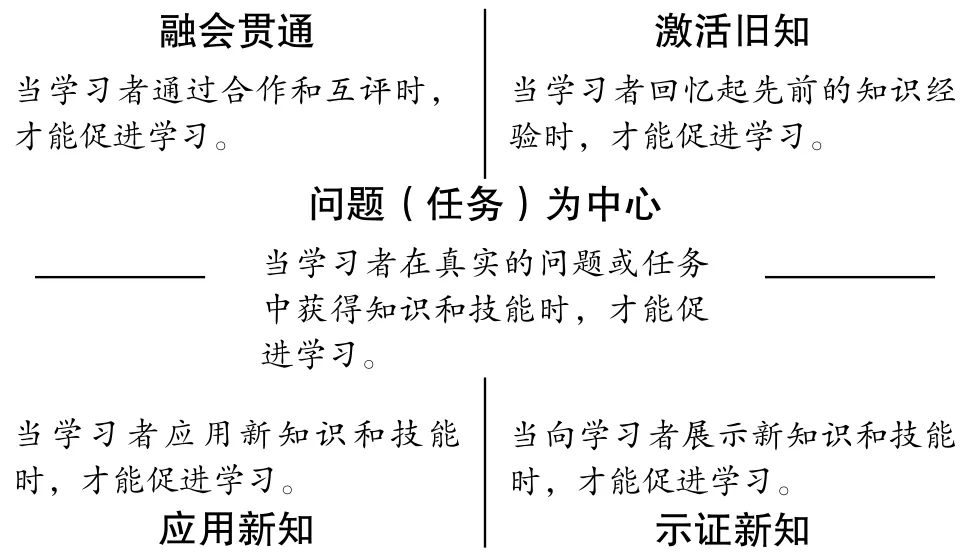

梅里尔的首要教学原理的要义可以用图1示意。

首要教学原理其核心思想是指聚焦问题或面向任务开展教学,并以此经历“激活旧知”(Activation)、“示证新知”(Demonstration)、“应用新知”(Appilcation)和“融会贯通”(Integration)的教学循环圈,去实现学生学习效果好、效率高和主动性强的教学。

图1 首要教学原理的要义[1]

一、见山是山,见水是水:“激活旧知”,增强学生对地形的感性认识

梅里尔认为,当引导学习者回忆相关的原有经验以作为组织新知识的结构;当这种结构同时作为示证新知的指导和应用新知的辅导之基础时,才能够促进学习。[2]因为学习者不是空着脑袋进教室的,学习不是从外部简单地填入新知识,而是将学习者已有的知识作为新知识的生长点,通过新、旧知识经验的相互作用而实现的意义建构,即新经验需要被同化到原有经验结构之中,而新经验的进入又会在不同程度上导致原有经验结构的调整和改变,通过这种相互作用,学习者才能发展起更深层、更丰富、更灵活的一体化的认知结构。

这就告诉我们,在等高线地形图教学中,学生原有的与实际地形相关的地理知识或经验对促进学生学习地形图有着重要的意义。我们时常会看到,当我们的教学以抽象的表征作为切入口的时候,学生往往被搞得晕头转向,不知老师所云。等高线地形图对于初学者来说,确实比较抽象。因此,要掌握抽象的等高线地形图,首先就要激活学生原有的有关实际地形的经验和知识,把学生已有的不同地形的经验和知识作为学习等高线这一新知识的生长点,通过对旧知的处理实现向新知的转化,最终形成知识的意义建构。

学生已有的地形知识主要只是日常生活中所接触到的山山水水,而这些具体形象的经验和知识也正是学习地形图所需要的。在教学过程中,可以让学生回忆、联系或描绘所见的地形的表征;同时,通过图片或视频,在学生面前重现他们曾经感知过的不同的地形,让学生“见山是山,见水是水”。需要注意的是,这种回忆和呈现不能停留在浮光掠影般的印象上,也不是为了满足猎奇心理和欣赏的需要而呈现那些奇山异水,而是为了后面学习等高线地形图的需要,凸显和增强对典型地形的印象,利用直观教学帮助学生建立起空间形象,培养学生的观察与表达能力。

应该说,这一阶段,由于有了日常生活所见作为基础,加上形象直观的图片、视频,特别是结合Google Earth等软件,学生“见山是山,见水是水”,教学难度不大。指导学生从图像或生活中所见入手,学习和理解“海拔和相对高度”两个有关地形高度的基本概念,然后,再学习和掌握陆地五种主要地形类型和不同的山体地形部位,也就不是难事了。

这一阶段,学生“见山是山,见水是水”,立意就是,一方面让学生感觉到,我们所学习的地理内容其实与自己的生活是相当接近的;另一方面,形象化地去感受、认识和区别不同的地形类型和“山峰、山脊、山谷、缓坡、陡坡、鞍部、悬崖”等不同的山体地形部位,这样更利于学生对这些地形类型特点的认知和概念的把握,为在等高线地形图上区别它们奠定基础。如果只是简单而机械地让学生记忆课本中提供的地形类型名称和特点,当他们面对等高线地形图时,恐怕还是无法识别。

二、见山不是山,见水不是水:“示证新知”,由“直观的地形图像”向“抽象的等高线地形图”转换

现在,由于课堂上多媒体技术的介入和应用,让地理教学变得更加生动形象、丰富多彩,这种效果是传统课堂教学中仅使用图片和模型所不能及的。但是,目前时常看到的是,即使是信息技术的引入,其所起的作用,至多是改变教材内容的呈现方式而已,充其量信息技术只不过是优秀的传递和演示工具。

梅里尔认为,当学习者观察对所要掌握的技能的示证,并且这样的示证与所教的内容相一致时,才能促进学习;当指导学习者将一般的信息或组织结构与具体的事例相结合时,才能促进示证;当实施有效的多媒体教学原理时,才能促进示证。[3]这就告诉我们在地理教学过程中,为了更充分地“示证新知”,我们首先要了解教学内容,新知的呈现要突出重点,要结合具体的事例,运用多种视角,展示不同方面;同时,要根据不同教学内容和学生的实际情况来选择恰当的教学方式;而利用多媒体时,让媒体不只是呈现,而是起到一种恰当的教学角色的作用,又没有使学习者眼花缭乱干扰分心,这样,学习才能够促进。

如果仅仅是将等高线的绘制原理示意图和几种地形部位的等高线的图片用PPT的方式在投影幕上呈现出来的话,恐怕依然难以解决这个难点问题,甚至效果还不如地理模型。

但是,如果能恰当地借助遥感影像和多媒体技术结合去“示证新知”,则可以很好地促进学生的学习。以运用Google Earth进行等高线教学为例,首先,在Google Earth上呈现真实的山地地形图像,并让学生从不同角度不同方面(整体或局部)看到逼真的地形图像;然后,再将带有高程数据的等高线叠加上去,学生看到的是附有等高线的三维地形图像,通过观察比照,也就不难理解和把握不同山体部位的等高线特点;接着,再隐去真实的地形图像,只显示等高线,引导学生由“直观的地形图像”向“抽象的等高线地形图”转换。 在教学中,根据学生的掌握情况,真实的地形图像和等高线地形图既可以同时叠加呈现,也可以将两者分别显示。这样,通过多媒体技术“示证新知”,而非仅仅是讲解,突出了重点,并运用多种视角,展示不同方面,对不同的表征作出明确的比较,让学生有效地在大脑里建立真实的地理图像和等高线之间的关联,强化对等高线的认知。[4]

这个阶段,学生“见山不是山,见水不是水”,大抵有两层意思。一层意思指这个过程是由“直观的地形图像”向“抽象的等高线地形图”转换的过程,开始用等高线符号去表示具体的地形,也可以说,山不再是单纯意义上的山,水也不是单纯意义上的水了;另外的一层意思是,由于这个阶段学生还无法一下子建立起真实地形与等高线的关联,对等高线的认知也尚未达到清晰的层面,往往似是而非,似真还假,“山不是山,水不是水”。

“示证新知”是学习和掌握等高线的关键阶段,能否帮助学习者构建心理图式,实现知识的意义建构,可以说初见分晓。这个过程并非说是单向线性的过程,有时往往需要循环往复、螺旋上升,才能让学生初步理解等高线。

三、见山还是山,见水还是水:从“应用新知”到“融会贯通”,看透等高线地形图,建立等高线地形图与真实的地形图像之间的直接关联

梅里尔认为,当学习者积极参与应用新习得的知识技能,并且这些知识技能是与所教的内容相一致时,才能促进学习;只有当学习者接受了内部的或者矫正性反馈时,应用新知才能取得实效;只有当学习者得到一定的辅导并且这种辅导是从扶到放的,应用新知才能增强实效。[5]

在“示证新知”阶段,学生已经初步习得等高线的实质含义。然而,正如前文所言,学生还会存在“见山不是山,见水不是水”的状况,对等高线的领会和理解还不能说是深刻透彻,在头脑中的记忆存储也只是浅层的、短暂的,远未达到经久不忘的程度。这时候,“应用新知”就不是可有可无的了。教师即时的、难易适当的、扶放有度的指导性练习(强调紧扣目标操练和变式问题操练)或讨论,一方面让教师可以及时判断学生对等高线的习得是否透彻完整;另一方面,学生也可以从练习的结果中检验自己理解或掌握的程度。[6]如果没有“应用新知”,学生很可能对等高线的理解是一知半解、生吞活剥或自以为是的。特别是如“山脊”和“山谷”的等高线,有时候,学生在听教师讲解或自己看书的时候,感觉上以为自己是弄懂了,但实际上,一旦自己去应用,往往出现混淆和错乱。

在这里需要指出的是,应用新知强调的是让学习者将所学的技能应用到各种真实的、具体的问题中,而非只是那些多项选择题之类的“练习”。梅里尔认为,“再现性问题”对促进学习几乎不起作用。[7]这就告诉我们,在等高线地形图教学时,要精心设计问题或练习,让学生在某个具体情境中运用知识或展示技能。如可以结合Google Earth软件,制作当地或某著名山地风景区的等高线地形图,让学生进行定向越野路线设计,会让学生的技能水平有一个明显的提高。

在应用新知阶段,应该说学生已经掌握了预期的技能,对等高线地形图可以说了如指掌,但是,梅里尔并不主张此时就终止教学进程,他认为,有效的教学还要为学习者提供机会,通过与同伴的合作和评价,反思、讨论和巩固新习得的知识和技能,才能促进学习。“当学习者通过同伴合作与同伴评价来分享新知识技能时,融会贯通才能增强实效。”[8]

梅里尔指出,“当人们发现自己能解决以前不能解决的问题,或者在某个任务中表现出以往没有的能力时,这便是所有事件中最具有激励因素的。”[9]这时,学习者最想做的不是仅仅向教师呈现解决方案或任务成果,而是将这项新获取的技能向同伴展示,与同伴分享解决智慧。这种展示和分享看似带有“秀”的成分,但是,却体现了学习者一种深思熟虑和胸有成竹之感,并再次从心理上证实和巩固、熟练、迁移知识。如前面所提到的在等高线地形图上进行定向越野路线设计,可以在Google Earth中,通过添加路径和录制游览的方法,把设计出来的路线录制成视频播放,清晰地展现出路线不断变化的情境,让学生感受如同时下流行的“跑酷”游戏那种挑战、刺激和乐趣。也正由于有了梅里尔所强调的“彼此交流共享”(go public),让每一个学习者都有机会在别人面前表现自己,从而走向新的学习观和学习者观所倡导的“共赢”。

在等高线教学中,经历了“激活旧知”“示证新知”和“应用新知”之后,到了“融会贯通”这一阶段,学生已洞察了等高线的原理和变化形态,已建立起等高线地形图与真实的地形图像之间的直接关联,达到了“见山还是山,见水还是水”这样一个新的境界。

[1][2][3][5][8] M.David Merrill(2009).Finding E3(effective,efficient,andengaging)Instruction.http:// mdavidmerrill.com/Papers/Finding_e3_instruction_ EdTech[Final].pdf.

[4] 陈颂.影响初中地理多媒体课堂有效教学若干问题的思考——以首要教学原理为视角[J].地理教学,2015(17):10-11.

[6] 盛群力.五星教学过程初探[J].课程·教材·教法,2009(01):35-40,55.

[7][9] M.戴维·梅里尔著,盛群力,何珊云,钟丽佳译.首要教学原理[J].当代教育与文化,2014(06):1-7.