论农村工业化视域下的精英治理*

——以皖东七里村为例

2016-08-27郭晓艳

郭晓艳

(巢湖学院 旅游管理学院,安徽 巢湖 238000)

论农村工业化视域下的精英治理*

——以皖东七里村为例

郭晓艳

(巢湖学院 旅游管理学院,安徽 巢湖 238000)

农村社区处于转型期的特殊状况,给广大农村社区的经济精英们提供了施展才能的平台。农村社区的经济精英依托自身的经济优势,掌握着农村社区众多的资源,在社区中拥有绝对的话语权,这种优势成为其向政治精英过渡的筹码。集政治、经济特权与一身的农村精英们,为自身的发展积累了大量的社会资本,在农村城市化的进程中扮演着举足轻重的角色。凭借这些社会资本,精英阶层介入农村社会事务的管理,并最终发展成为推进农村现代化的一支重要力量。

社会资本;工业化;精英治理;农村社区

一、研究背景

2012年,中国城镇化率达到了52.57%,中国城镇人口占总人口的比重首次超过50%,在中国每天要消失80个自然村,中国城市化的进程以惊人的速度在推进。城市化是与工业化、现代化相伴随的社会发展趋势,所谓的城市化就是一个国家或社会中城市人口增加,城市规模扩大、农村人口向城市人口流动以及农村中城市特质的增加[1]。农村社区向城市社区转型的过程中,产生了大量的剩余劳动力,一部分通过发展第三产业(以服务业为主)得以吸收,另一部分就地转移到了农村社区自办的工业企业中。农村城市化提高了工业化的发展程度,而农村的工业化又加速了农村城市化的进程。城市化导致农村社会结构的巨变,以血缘及地缘为纽带的传统人际关系弱化和社会成员的阶层分化伴随着农村城市化的全过程,新社会阶层的孕育和成熟是农村城市化的必然结果。农村社区中,在经济和人脉关系上具有优势的部分居民,会凭借这些优势,通过兴办工业,实现自身生产和生活方式的转变,完成资本的原始积累,最终从社区成员中脱颖而出,成为农村社区中的经济精英;经济精英凭借经济资本、社会资本和人力资本必然能顺利介入农村社区的公共事务管理并行使公共权力,经济和政治优势的合体,造就了农村社区中的精英阶层。在农村工业化、城市化中失去土地资源的社区居民,由于自身资源的缺失,对社区发展的影响力逐渐弱化,沦为社区中的非精英阶层。农村社区中两大阶层的出现,极大地改变了中国农村传统的社会结构。农村的工业化催生了农村精英阶层和非精英阶层的出现[2]1。

文章选取皖东七里村为研究个案,通过研究七里村居民利用自身在经济条件和社会关系网络方面的优势,率先在村中兴办工厂,发展农村工业的过程中,完成资本积累,成为七里村的经济精英阶层;经济精英又如何转型为政治精英,掌握农村社区的话语权,并最终促成七里村城市化的实现。剖析乡村精英集团规模不断扩大,非精英阶层的话语权逐步被剥夺背后所依托的内在社会机制。探讨农村社区精英治村模式对中国传统农村社会结构的解构问题,并分析农村精英群体对农村现代化进程的影响。

二、从七里村工业发展的过程看农村社区精英的催生

(一)七里村基本概况

皖东七里村位于县城的南部,距离县城3.5公里,故得名七里村,该村由8个自然村落组成,宁洛高速紧贴七里村西部,连通南京的104国道直接从村内经过,312省道在其南侧,交通十分便捷,非金属矿产储量丰富,为该村发展工业打下了良好的基础。该村现有居民6 000余人,人口的95%为非农业人口。七里村的发展历史悠久,传统文化厚重,民风纯朴。居民受“安土重迁”传统思想的影响,外出打工者较少。此外,由于该村自然资源丰富,早在上世纪60年代就开始发展工业,经过几十年的起起落落,工业发展已初具规模,解决了本村部分劳动力的就业问题。2011年旧县城改建,把该村的6个自然村纳入征地拆迁的规划中,90%的村民一夜之间变成了拥有城市户籍的新市民。该村在长期的发展进程中,最初通过联姻的方式,逐渐形成了今天的四大家族,四大家族在经济、政治上处于明显的强势地位,这种强势地位的形成伴随着该村工业化的全过程。

(二)兴办工业和经济精英的孕育

中国作为农业大国,传统的自给自足的农业生产方式在很长时期内占据主导地位,工业发展相对滞后,始终处于从属地位。农村社会发展工业更是无从谈起,这种局面持续到1958年的大跃进前夕,七里村作为中国传统农村社会的缩影,一直延续着祖先传承下来的“日出而作,日落而息”的传统生产生活方式,由于人多地少加上传统耕作方式导致的农业劳动生产率低下,粮食产量低,很多家庭基本的温饱问题也无法解决。1958年,中央明确提出“人民公社必须大办工业”,这标志着工业不再是附属于农业的副业,而是作为一个独立的产业存在。

七里村在此背景下开始了发展工业的各种尝试。从1966年起,七里村先后办起了医药玻璃仪器厂、碎石加工厂、预制板厂、水泥厂、草席厂在内的规模不等的多家工厂。所有的工厂均由当时的生产公社牵头筹办,这些企业在性质上属于集体所有制企业。社办企业效益虽好坏不一,却因各户均有家庭成员入厂挣公分,客观上增加了村民的收入水平。后来,受中央限制农村工业发展规模的政策影响,七里村社办企业中只有医药玻璃仪器厂、碎石加工厂、水泥厂得以保留。碎石加工厂和水泥厂为后期农村道路和房屋建设提供了大量的原材料,农村交通和住房状况大为改观;医药玻璃仪器厂规模扩大后,吸纳了更多的农村剩余劳动力,保留下来的三家企业促进七里村经济发展的同时,增加了村民的经济收入,村民的生活水平和生活质量显著提高。因医药玻璃仪器厂的规模大,效益好,在带动地方经济发展上作出的贡献大,最终促成县政府在选址建设工业园区时落定七里村,医药玻璃仪器厂也成为最早进驻七里村工业园区的企业之一。七里村经济精英阶层的出现离不开农村工业的发展,医药玻璃仪器厂的早期创办人七里村村长甲,利用当地的特殊自然资源——石英砂和公社书记胞弟的身份优势顺利地创办了七里村的第一个集体工业企业——七里医药玻璃仪器厂,拉开七里村工业化序幕的同时,成功孕育了七里村的经济精英阶层。

(三)工业快速发展和精英阶层的催生

改革开放以后,农村工业得到国家政策的大力支持,农村工业发展迎来了新的机遇。七里医药玻璃仪器厂在优厚的政策氛围中得到了迅猛发展,企业规模不断扩大,至1985年,全厂管理层人员及普通职工人数已达600多人,企业经济效益良好。由于企业在解决就业和纳税方面成绩突出,七里医药玻璃仪器厂很快成为全县集体企业中的一颗耀眼明星,厂长甲也成为远近闻名的企业家,获得多项社会荣誉。为解决技术和销路对企业发展壮大的影响,甲利用其胞兄的政治影响力,把村内一批有文化的的初、高中毕业生派到中专技校深造,学习先进的医药玻璃制作工艺和市场营销技巧,为企业培养了一批技术骨干和市场销售精英。此外,甲还在村内挑选胆识、口才俱佳的年轻人到省外设置办事处,为产品销售开辟新的客户市场,在实地锻炼中为企业培养了一批业务精英。

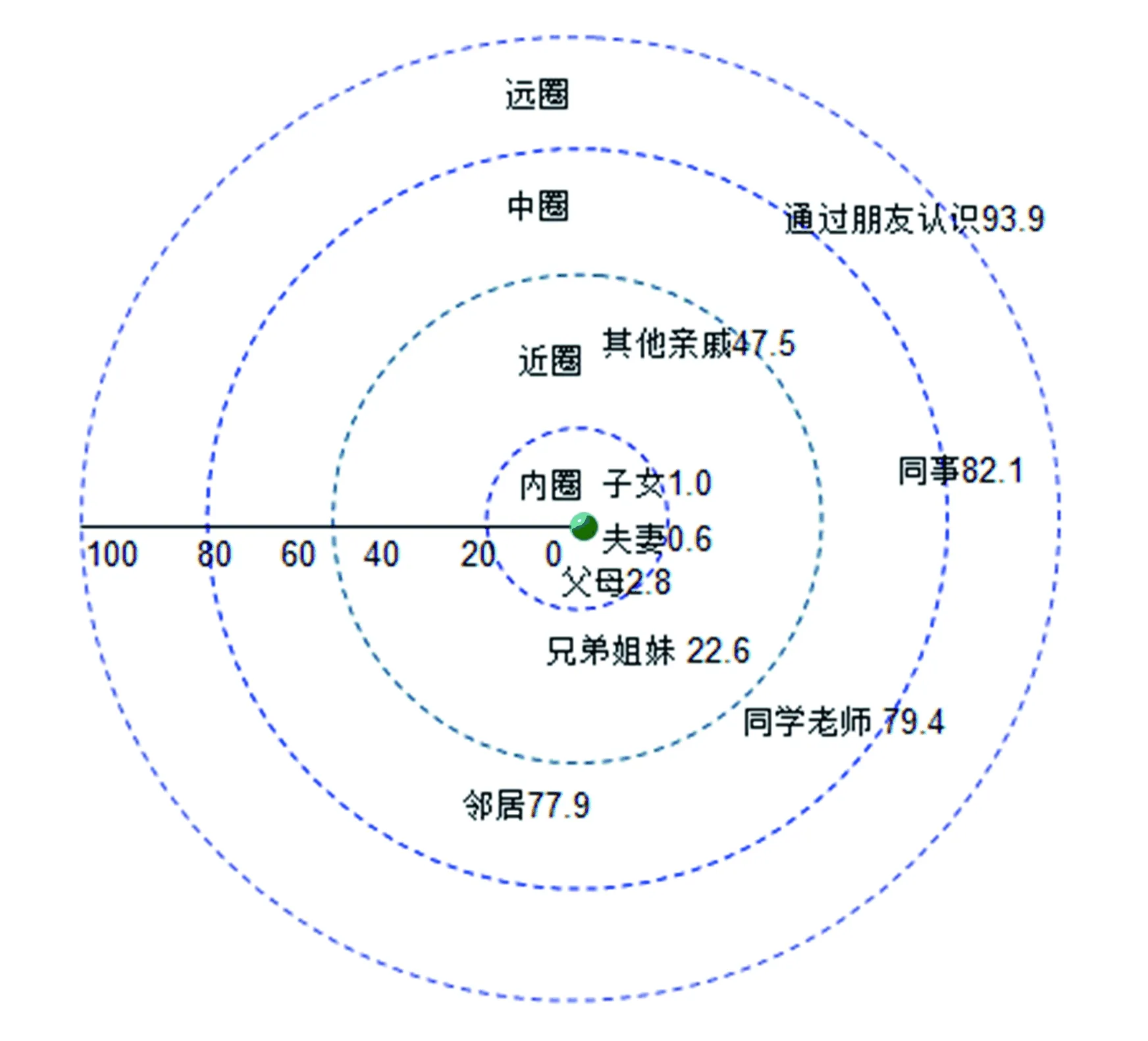

忠实可靠是厂长甲选择业务精英的首要条件,表面上看是注重个人的人品,实际上关注的却是和自己的亲疏远近程度。甲作为村集体企业的厂长和村长,行使公共权力为企业发展选拔人才时,偏向与自己血缘亲近的宗亲人群,并非出于任人为亲的心理,而是中国农民在几千年传统文化潜移默化影响下形成的信任结构内化于心的结果。2007年零点研究咨询集团一项研究报告指出中国居民社会关系网络亲疏距离系数可以根据不同人际关系在近圈、中圈和远圈中的情况计算得出(见图1)[3],图1以本人为圆心,以与本人的亲疏远近关系距离为半径形成向外发散的四个同心圆:内圈、近圈、中圈、远圈,与圆心的距离取值介于0到100之间,数值越小则离圆心的距离越近,与本人的关系越亲密,相反,数值越大则离圆心距离越远,与本人关系越疏远。大数据时代,人们的行为方式发生了变化,网络空间改变人际交往的范围。但是目前来看,这种影响在农村地区还不是很明显,人际关系的构建上仍沿袭传统的用心理距离作为标尺,厂长甲选择业务精英的过程和结果充分说明了这点。资料显示:1988年派出去开拓市场的15人中,有10人与甲是同一宗族,这10人中除3人在外省落户,其他7人均在七里工业园区有自己的企业,另外5名宗族外业务员的发展相对逊色不少。90年代中期,厂长甲的5 个子女中有4人先后成立了自己的公司,经营项目主要是石英砂的开采和销售(玻璃制作的原材料),此后不久,甲因患病,不得不辞去七里医药玻璃仪器厂厂长一职,由现任厂长乙接管。乙原来是该厂的销售经理,掌握着整个企业的产品销售渠道,与甲系未出五服的宗亲,参加过早期的技术培训和业务培训,因销售业绩突出,被甲提拔为销售经理。在甲的扶持下,乙在职工中享有较高的威望,并且在整个七里村村民心中的地位仅次于甲,甲辞职后,乙顺理成章当选为新一任的厂长。1998年七里医药玻璃仪器厂改组整合成现在的华阳医药玻璃有限公司,1999年,乙凭借其在公司中的地位和在村民中的威望,在七里村村支部书记选举中当选,从经济领域成功介入政治领域,实现了政治精英、经济精英和社会精英的融合。

图1 中国居民社会关系网络亲疏距离图

七里村在这一时期先后出现过大大小小的几十家石英砂加工厂,这些企业大多规模小,人数少,受市场销路的影响,很多个体小工厂纷纷倒闭。与众多的个体企业的苟延残喘状态不同的是,甲的四个子女建立的企业,发展的道路一帆风顺,不到两年的时间,规模就扩大了一倍。按照过程——事件理论的观点,第一阶段甲利用自己政治资源,成功成为农村社区的经济精英;第二阶段甲又利用自身在政治和经济上的影响力,把乙推上了企业厂长的位置;第三阶段,甲的子女借助父辈的势力,成立企业并在激烈的市场竞争中成功胜出,跻身经济精英的行列。工业化的快速推进催生了经济精英,经济精英凭借经济资本和社会资本向政治领域过渡,为日后向政治精英角色融合做铺垫。

(四)工业园区的建立和精英阶层的形成

七里村的石英砂加工作坊数量众多,规模相对较小,经营中各自为政,无法产生规模效益,并且在相互竞争中抬高了企业的加工成本。这一时期正值县政府为即将筹建的县工业园区选址,乙借助自身知名企业家的身份和在七里村担任村支部书记的优势,通过多轮谈判,县工业园区最终落户七里村。工业园区落户七里村的一个重要条件:村集体在土地使用补偿款上给予政府一定的优惠,并且征地拆迁过程中产生的所有问题也由七里村集体出面协调解决,华阳医药玻璃有限公司无条件入驻工业园区,村内企业只要达到一定规模也可申请入驻,工业园区的其他入驻企业在招工上优先考虑七里村居民。

在村集体的协助下,一年后占地10平方公里的七里工业园区建成。从实际效果看,七里工业园区的建成增加了当地居民的收入,加速了该村城市化的进程;从最早入驻工业园区的企业身份看,工业园区从落户到最终建成,实际上是七里村经济精英阶层形成和地位得到巩固的过程;是七里村经济精英实现经济、政治、社会精英多角色融合的过程;是七里村精英参与到社区公共权力,治理社区的过程;同时也是七里村非精英阶层逐步丧失话语权,远离公共权力的过程。七里村社区精英阶层是以宗族为内驱力并伴随工业化在七里村的发展不断的积累经济资本、人力资本和社会资本的过程中形成的,并不断利用自身的资源优势通过各种措施巩固其阶层地位[2]16。

三、农村社区精英成因分析

“资本”一词最早专指某家商号或某个商人的资金[4]98,后来斯密等人提出将资本区分为“不变资本”和“可变资本”的观点,将资本视为能产生剩余价值的价值。随着社会经济的发展和社会科学领域研究的不断深化,资本的内涵和外延也在不断地丰富。20世纪50年代,美国经济学家舒尔茨和贝克首次提出了“人力资本”的概念,并将其定义为“个人所具备的知识、才能、技能和资历等要素的总和,是一种非物质资本”[5],首次将资本的概念突破狭隘的货币资本和物质资本的局限。1980年布迪厄在《社会科学研究》中首次正式提出社会资本的概念,从而将“社会资本”一词引入社会科学研究的领域并得到不断的发展。为此,笔者从经济资本(物质资本和货币资本)、人力资本和社会资本三个方面来进行分析,论述七里村的经济精英是如何利用工业化的发展不断积累自身的资本,最终实现精英角色融合。

(一)经济资本的积累和扩张

对最早一批创办企业,在七里村发展工业的经济精英们来讲,经济利益是他们开始筹办工厂的最原始的动机和最直接的目的,正是利润动机的驱动下才迫使这部分人改变原有的生产方式。工业在七里村的发展给全村带来的最直接的影响就是增加了村民的收入,一改工业发展前的穷困状态。当然,在这个过程中,最大的受益者仍然还是那些创办企业的乡村“老板”。工业的发展,为他们积累了雄厚的经济资本,为企业规模的扩大和提高他们在村内的影响力和号召力奠定了经济基础。村中私家车的拥有量工业园区的老板占到全村的90%,价值在20万元以上的车辆园区老板拥有量占100%;从住房的结构来看,全村共有别墅6栋,全部归属于园区的企业老板,村中第一台彩色电视机、机动车辆都是由这些人购置的。由此可以看出,发展工业给村中的这些企业老板或者经济精英带来的收益是巨大的,工业的发展帮助他们实现了资本的积累和扩张。

(二)人力资本的积累和扩张

贝克尔认为,文化程度是影响劳动收入水平的重要变量。但是笔者在调研中发现,七里村经济精英的文化水平与普通的村民没有显著区别,这似乎和贝克尔的论述相矛盾,但是在进一步深入访谈中可以了解到,这些精英人物更多是通过借助已有的经济上的优势来实现人力资本的积累并以此来克服在受教育水平上的劣势,正如陈光金指出:教育程度之所以在乡村社区成员成为经济精英的转折点上有一定影响,而对他们在实现这种转化后的经济规模大小没有显著影响,其原因在于他们成为经济精英(如私营企业主或集体企业家)以后所实现的人力资本尤其是经营能力、市场反应能力以及组织管理能力的积累和扩张[6]。农村社区的经济精英们通过扬长避短的方式得以积累人力资本,在这一过程中,七里村经济精英积累人力资本的方式主要有以下几种途径:

1.学习和引进先进管理经验

通过向他人学习先进的管理经验、操作技术等不断提高自身的管理水平和业务素质,实现人力资本的积累和增加。可分为走出去和引进来两种方式:走出去就是到外地去学习,参加业务和技术培训,提高自身的业务素质,积累知识资本;积极从外面引进先进的技术和管理人才,增加丰厚的人力资本。

2.在实践中积累经验,总结教训

在企业的管理和运行中,他们也在不断的摸索和研究,在“干中学”。从具体的工作中探索新的技术,从实际的工作中不断地积累经验,总结教训,这个过程也是积累人力资本的过程,而这种途径对于七里村的乡村企业家来讲是最重要的积累人力资本的过程。

3.借脑生才

所谓“借脑生才”是指从原有的或者是先进的企业中挖掘人才为其所用的过程。在这些企业发展过程中有一点是值得关注的,原有的七里村的社办企业经历了二十几年的发展之后由于各种原因归于解体,二十几年的发展为七里村在玻璃仪器加工领域培养和积累了很多懂技术、有经验的员工,这些员工随着社办企业的解体一部分继续留在改组后的企业担任技术骨干,另一部分被其他的四个最早创办的个体企业“挖走”,以增加这些企业人力资本的存量。

(三)社会资本的积累和扩张

社会资本的理论认为:社会资本是产生于一定的社会结构之中并可以通过个人的努力实现增值的[8]。社会关系网络是一种重要的社会资源,社会资本可以带来多种形式的回报,包括经济的(金钱,货币等)、政治的和社会的回报。根据林南关于社会资本的理论,我们分析七里村经济精英是如何借助于七里村工业的发展实现社会资本的积累和扩张,进而为其提高社会地位并最终实现经济精英与政治精英、社会精英的多精英角色的融合。

中国的农村社会是建立在小农经济基础上的熟人社会,这一过程被称为社会网络关系的“工具化”过程。社会成员个体有群聚的本能,并希望在群体中满足其各方面的需要,如安全的需要、爱的需要、归属的需要和自尊的需要等。社会交换理论的创始人美国社会学家霍曼斯认为,个体之所以加入某一群体,并遵从该群体的规范,是为了与群体中的其他成员进行感情或物质交换,或者是通过实现群体目标来获得自己单独无法取得的更大利益。因此,群体能否维持,群体凝聚力的强弱,就取决于成员之间的交换关系能否维持,或群体能否通过实现自己的目标满足其成员各方面的需要。因此这种工具化的社会网络关系较原有的建立在血缘关系基础上的社会网络具有不稳定性的特征。工具化的社会网络关系的建立主要是基于“有利可图”,所以亲属和非亲属都可以被纳入费孝通所谓的差序格局中,并且,为了获利的目的,一个网络的中心成员必须经常加强与其他成员的关系,特别是与那些工具性较大的成员的联系[8]。在七里村的经济精英一方面充分利用已有的社会网络关系扩张自己的社会资本,另一方面通过经济资本与社会资本的交换来扩充自己的社会资本。

中国农村工业企业在近20年的崛起,绝非是单纯的依靠物质资本或人力资本。农村乡镇工业企业中的管理人员及工人文化素质较低,劳动技能较差是不争的事实。事实上工业企业之所以能够兴起,是利用其社会资源来解决企业产品的开发、生产与销售问题[4]108。而随着工业化在七里村的不断深入,最早利用社会关系网络成功晋升为农村经济精英的居民,又进一步利用经济上的优势,使其社会资本、人力资本及经济资本以滚雪球的方式得到增长,为他们日后向政治领域渗透奠定了强大的经济和人脉基础。农村体制外的经济精英顺利地实现了向体制内政治精英角色的转换,重塑了农村社会的权力结构。集多重角色于一身的七里村精英阶层,在该村城市化进程中发挥的作用是不可替代的。

农村传统的生产、生活方式在农村工业化的影响下,产生了巨大的变革,重构了农村社区的社会结构。皖东七里村最初的工业化在农村经济精英阶层形成中起到了催化剂的作用,经济精英通过社会资本的积累,使其在农村社区的影响力增强。经济精英凭借自身的影响力向农村基层政权渗透,进而控制了农村的社会资源,并最终影响整个农村社区的发展方向,在七里村精英阶层的努力下,该村的城市化提前实现。七里村的治理模式为乡村社区建设提供了很好的范本,它将是我国今后农村社区建设的路径选择,精英阶层在农村社区治理中具有明显的优势。政府部门在鼓励农村精英阶层参与农村治理的同时,要加强对他们的监管,防止权力滥用可能滋生的腐败问题;培养农村社区居民的民主意识,增强其参与社区事务的能力,提高农村社区民主化程度,推进农村社区公共服务体系的构建。

[1] 郑杭生.社会学概论新修 [M].4版.北京:中国人民大学出版社,2014:399.

[2] 张俊立.农村工业化与精英治村[D].成都:四川省社会科学院,2009.

[3] 零点研究咨询集团.2007年零点中印居民的沟通指数报告[R/OL]. http://news.qq.com/zt/2007/gtindex/.

[4] 朱国宏.经济社会学[M].上海:复旦大学出版社,2005.[5] 江涛.舒尔茨人力资本理论的核心思想及其启示[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2008,12(6):84-87.

[6] 陈光金.20世纪末农村社区精英的“资本”积累策略[J].江苏行政学院学报,2004(6):54-56.

[7] 林南,张磊.社会资本:关于社会结构与行动的理论[M].上海:上海人民出版社,2005:15-20.

On Elite Governance from the Perspective of Rural Industrialization:Taking the Qili Village of Eastern Anhui as an Example

GUO xiaoyan

(School of Tourism Management, Chaohu University, Chaohu 238000, China)

The special situation of transition of rural communities has provided a platform for economic elites in rural communities to display their abilities and talents. Relying on economic advantages of their own, the elites hold numerous resources and have absolute discourse power in rural communities, which serve as their chips in the process of becoming political elites. With political and economic privileges, the rural elites have accumulated abundant social capital for their own development, and played an important role in the process of rural urbanization. By virtue of the social capital, they have engaged themselves in the management of rural social affairs and finally become an important force promoting rural modernization.

social capital; industrialization; elite governance; rural community

2015-11-14

安徽省高校人文社会科学重点研究基地项目(SK2016A0625:《SWOT视域下环巢湖地区医养结合养老模式的构建研究》);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKQ2014D86:《旅游驱动下的环巢湖地区新型城镇化路径研究》)

郭晓艳(1978-),女,安徽来安人,巢湖学院旅游管理学院讲师,硕士。

C912.82

A

1009-2463 (2016)04-0001-05