从灵石旌介商墓青铜器看族氏铭文与纹饰的关系

2016-08-19王源

□王源

从灵石旌介商墓青铜器看族氏铭文与纹饰的关系

□王源

族氏铭文与纹饰历来是青铜器研究的重要问题,其内容涉及古人的族属、审美及政治势力的变革,对我们全面认识古代社会具有重要意义。本文试图以灵石旌介三座商墓所出的青铜器为例,从图像角度分析青铜器纹饰与族氏铭文可能存在的关系。并以此为基点,探讨纹饰的内涵及原始意义。

灵石旌介商墓青铜器纹饰族氏铭文

一、遗址概况

灵石旌介商墓位于山西省晋中市西南的灵石县静升镇旌介村,东南距河南省安阳市约240公里,北距太原市123公里,南距临汾市96公里,西南距灵石县城13公里。墓葬位于汾河中游,已发掘墓葬位于旌介村东北高地。共发掘3座墓葬,其中M3为村民1976年修筑窑洞时发现,地层关系已难以辨清。M1、M2均科学发掘。出有青铜器、陶器、骨器、玉器等。其中陶器数量较少,出土遗物以青铜器为主,部分青铜器上有纹饰与族氏铭文。我们认为,这两者对研究族属、社会状况、政治变革有重要意义。在目前的一般的研究中,有研究者从墓葬的形制、出土遗物器型角度进行分析,并结合甲骨文对晚商时期该区域不同考古学文化之间的关系进行探讨,纹饰大多数情况下只作为类型学分析的一部分,大多用于分期断代,判断文化交流。笔者通过对该遗址纹饰的观察、族氏铭文的分类,试图以此遗址为例,从其他角度探讨纹饰与铭文之间可能存在的关系,并对当地的社会变化作出一定阐释。

二、青铜器纹饰与族氏铭文的关系

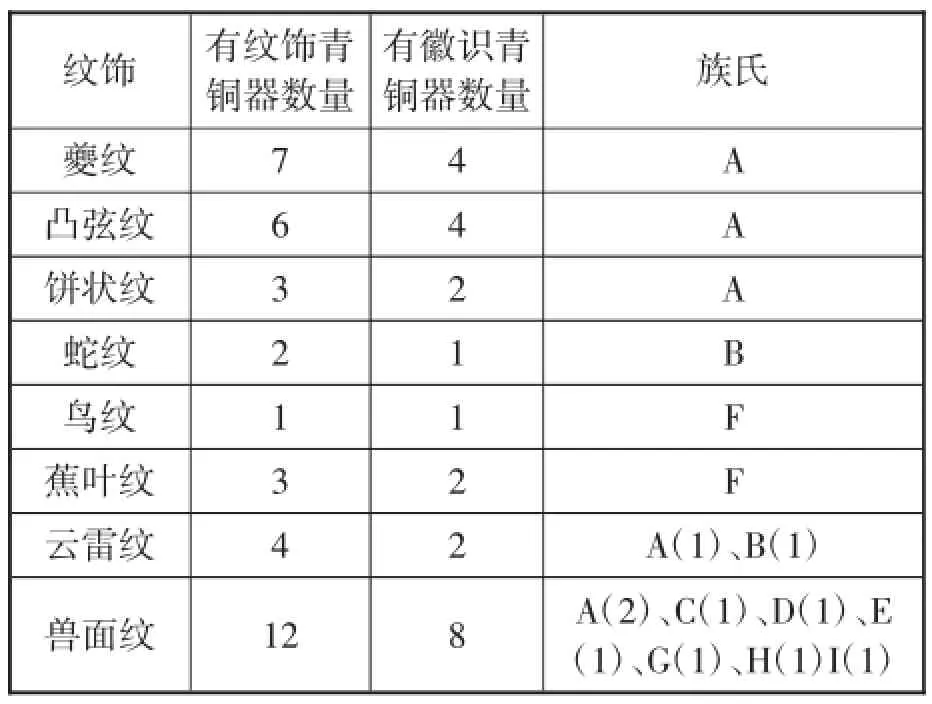

灵石旌介商墓共出土青铜器117件,其中M1 有41件,M2有69件,M3有17件,其中有铭青铜器有43件,约占总数的36.75%。根据所出版的报告,铭(徽识)可分为9种,分别为A:丙、B:邑、C:亚羌、D:卷、E:辛、FG戈、H:天、I(这种徽识与记载历史事件的铭文还有所不同,有学者将之称为“图像铭文”,认为其是介于青铜器纹饰与图形文字之间的中介)[1]。而其青铜器上所带有的主体纹饰主要有8种:兽面纹、夔纹、鸟纹、蕉叶纹、蛇纹、云雷纹、凸弦纹、饼状纹[2]。通过对纹饰与徽识的分析,得出下表:

表1 灵石旌介商墓青铜器主要纹饰与徽识组合统计表

上表所统计纹饰仅指青铜器主体纹饰,地纹未算在内。灵石旌介墓中有族氏铭文的青铜器共计43件,其中带有A类徽识的有34件,占总数的比例约达79%,可以认为该墓地就是A(丙)族的墓地,但出土的器物亦包含他族的器物。从上表来看,旌介墓地所出的青铜器纹饰和族氏铭文展现出较大的对应关系。其中夔纹、凸弦纹、饼状纹为A族青铜器所特有。蛇纹为B族青铜器所特有。鸟纹、蕉叶纹为F族青铜器所特有。云雷纹为A、B两族所共有。而兽面纹的分布相对复杂,A、D、D、E、G、H、I族青铜器均有,但出现概率相对均匀。这样比较一致的对应关系当不是空穴来风,应当具有某种指代和确认关系,表现各族对某一类型纹饰均有自身的偏爱。对于兽面纹而言,作为商周时期青铜器的主体纹饰,其流行范围远大于其他纹饰,因而其构成比较复杂,可分为多种类型。而对于其原型,学术界历来争论不一。有认为其原型为牛[3],有人认为其原型为虎[4],有学者认为源自良渚文化的神人兽面[5],有学者通过类型学分析认为与羊相关[6],还有人认为鸟也是其中的一个因素[7]。笔者认为兽面纹的构成不是单一的元素,不同类型的兽面纹所体现的侧重点有所不同。从旌介墓所出的兽面纹来看,其类型亦有差异。《灵石旌介商墓》一书中将之分为Aa、Ab、Ac三种类型。在笔者看来,这样的分类仍有可商榷的余地。笔者将之分为以下几型:

Ⅰ有首无身、身首分离型:此型构图分散,眼睛大多呈“回”字型,类似人面,角部有蛇纹、夔龙纹装饰。以下图一至图五为代表。

Ⅱ身首相连、身首兼备型:此型构图紧凑,眼睛大多呈“臣”字型,角部呈“C”字型,类似牛耳,主体纹饰似牛羊。整体风格较庄严肃穆。以下图六至图八为代表。

图一 M1:34D族

图二 M1:35I族

图三 M3:5G族

图四 M3:6H族

图五 M3:5G族

图六 M1:34D族

图七 M1:34 D族

图八 M1:11(其中M1:13纹饰与之相同)C族

Ⅲ卷尾型:此型构图分散、紧凑者兼有,尾部上卷明显,动物形象较清晰,似夔龙形,以下图九至图一一为代表。

从以上分型看,A族纹饰自成一组,流行夔龙纹型兽面纹。C、D族纹饰为一组,流行牛形兽面纹。D、E、G、I、H纹饰为一组,流行人面形兽面纹。各族之间纹饰自身特征比较鲜明,与其他组均有较大不同。郭沫若在《殷彝中图形文字之一解》中提出“族徽理论”,即含有图案特征的族氏铭文是作为人名及国族名使用的,这一点得到众多学者的广泛认同。唐兰在《古文字学导论》一书中曾设一节讨论这种图形化文字[8]。容庚在《商周彝器通考》中支持和发展了郭氏的结论[9]。对此问题的讨论世界各地的学者都有各种不同的看法,笔者认为,郭氏的理论确实有力论述了这类铭文的性质,但并不一定适用于所有图形化文字。但可以肯定的是,不同族氏铭文代表了不同的人群,而其所铸器物的纹饰风格也有比较大的差异。可见,二者均为某种身份或族群认同的标志,是各群体对自身的标识与确认,体现各群体风格及精神文化,具有关联性。从旌介商墓来看,有铭青铜器在墓中的摆放位置说明带不同徽识的青铜器并未按类分开放置,以区别于主人的身份。从这一点来看,有学者认为“同一墓葬出土不同图形文字的缘由,不能归因于一个墓葬埋有多人”[10]。换句话说,还是从族群角度理解这一问题比较合适。而张颔先生对图案化形象最典型的I族进行考证,认为其为马方,是某一个族的图腾[11]。这样的论证有一个前提:旌介墓所出铜器不完全是本地区的产物,应来自殷墟,当时在殷墟已形成将一些动物纹刻在铜器上作为某种象征的习惯。而有研究者对当地所出青铜器与殷墟作比较后发现,二者的风格十分接近[12]。从墓葬及出土器物看,旌介墓地体现出较强的商殷墟风格。李伯谦先生认为旌介墓地就是商文化的一个分支[13]。因此其代表的不仅仅是个体,更应该是一个族群。一些受西方图腾学说影响的学者认为青铜器纹饰象征着不同的图腾[14]。从这一角度说,不同纹饰代表不同图腾,而不同铭文代表不同族属,二者都是身份的确认,但功能有所不同。有学者曾提出,兽面纹的原型并不是一种单一的来源,是多种形象共同构成的结果,所谓兽面纹即是各种幻想动物纹的集合体[15],也就是不同图腾的象征。作为商周时期最普遍的纹饰,兽面纹的发展变化同时也是各方国各族群各人群不断交流的过程,反映了当时的社会发展及各方政治势力与格局的变化。将之与族氏铭文相对应,可以让我们更好理解历史的发展与变化。

图九 M2:39A族

图一○M3:2A族

图一一M3:9E族

三、从族氏铭文及青铜器纹饰看该区域政治势力的变化

对灵石旌介墓的性质学界已成共识,是商末周初丙国首领[16]或丙国贵族及其宗族[17],而从其出土器物看以丙国铜器为主,但亦含有其他族群的遗物。在三座墓葬M1、M2、M3中,丙国铜器所占比重也不相同(图一二、图一三)。《灵石旌介商墓》一书中曾对此作了统计[18]:

图一二 M1中A型徽识出现的频率饼状图

图一三 M2中A型徽识出现的频率饼状图

从图中可见,M1、M3所出的铜器族群较为复杂,而M2所出铜器比较纯净,几乎均为A型。报告中也指出,“非A型铭文在三个墓中不存在重合现象或许可以表明三者的年代或有差异。”[19]发掘者根据同时期器物组合及其他地区墓葬断代成果认为M3稍早于M1,M2最晚。M3大概相当于文丁时期,M1居于其后,M2延续至帝辛之末[20]。而从上图中也可以看出,A族铜器在M3、M1、M2中所占比重不断上升,而其他族群的铜器所占比重不断下降,到M2时仅剩F族。虽然各族在徽识与纹饰上有较大不同,但从器型上看二者同属一个系统。李伯谦先生指出,它与向北、向西的石楼—绥德型青铜器有本质上的不同,可能与A族有通婚、联盟、族氏分衍等友好关系[21]。据丁山先生考证,B族(邑)可能为武丁之子[22],该族群一直延续至商末,算商王朝的王室贵族。C族为羌方,但其铜器风格与殷墟相同,《灵石旌介商墓》报告中认为其不可能是凭战争获得,应是与丙国一起守卫边疆的羌方赠与[23]。笔者认为未必是赠与,亦可能是羌方受到强大的商王朝影响,其器物形制吸收商文化因素。但不管怎样,所体现的都是商王朝强大的辐射力。D族常见于日名,也与商王朝关系密切。关于辛族,李伯谦先生指出:“在传世铜器中发现有丙、辛合署的复合族徽,关于复合族徽的含义,学术界尽管看法不同,但都认为合署族徽的各族之间应有较一般更为密切的关系。”[24]看来辛族与丙国、与商王朝的关系亦是友好的友邦关系。而H族(天)甲骨文中亦有对其的记载,其对商王朝称臣纳贡,相互关系同丙国与商王朝类似。而G族(戈)为商时大族,亦见于殷墟妇好墓,与商王朝有着友好的关系。I族被考证为马方,可能是活跃在霍山以北地区以牧马出名,为商王朝提供马匹的方国。从M1、M3所出的铜器及各族铜器所占比重中,可以看出当时商王朝强大的政治势力及文化辐射力。与三座墓葬相关的武丁、帝辛时期正是商王朝大肆征伐的扩张时期。在甲骨文中见商王朝征伐马方、羌方、及F族的记载,但并未见征伐丙族。从丙国的铜器生产方面看,其铸造技术不亚于商王朝[25]。商王朝不大可能允许势力强大的敌对势力这样接近王朝统治中心,因此丙国应为友好邦国,为之镇守边疆,抵御绥德地区的敌对势力。而从铜器铭文变化看,丙国也随着商王朝的强大逐渐扩大其自身影响力,而带有自身风格铭文最多的M2年代最晚也许正说明了这一点。从目前所见的丙国铜器看,其延续时间从武丁至西周,比该地区其他方国延续时间要长。从传世的丙国铜器纹饰上看,对于兽面纹,其已吸收其他地区的风格(图一四至图一六)。

从图中看,丙族青铜器也出现分散式兽面纹、吸收豕、牛等文化因素,并成为逐渐以旌介占绝对主导地位的铜器群,并与殷墟风格十分接近。族氏铭文与纹饰的变化在这一角度说明社会的发展及历史格局的演变。

图一四 丙父丁觚

图一五 丙父丁觚

图一六 丙父丁鼎

四、问题与思考

上文笔者以旌介商墓为例论述了族氏铭文与纹饰的关系,但还有几点问题值得思索。

首先,旌介商墓本身出土器物有限,其中既有铭文又有纹饰者数量较少,占总数36.75%,其他53.25%的铜器因没有纹饰或铭文无法进行分析,制约研究的进一步深入。

其次,旌介商墓墓葬数量过少,范围有限,这样的结论是否在更大范围内同样适用仍然存在一定问题。在接下来的研究中应将分析范围不断扩大,在一个较大的时空框架下全面分析这一问题。

最后,纹饰和铭文的研究更应着眼于艺术史、古文字学、宗教哲学、人类学等学科的综合研究,从多方面全面考察这一问题。笔者目前水平有限,提出这些问题并进行初步思考,希请指正。

[1][10]杨晓能《另一种古史》,三联书店,2008年,唐际根、孙亚冰译。

[2][18][19][20][23]山西省考古研究所《灵石族介商墓》,科学出版社,2006年。

[3]韩湖初《略论青铜饕餮的“狰狞美”》,《华南师范大学学报(社会科学版)》1998年第4期。

[4]冯其庸《良渚玉器上神人兽面图形的内涵及其衍变》,《中国文化》1991年第5期。

[5]李学勤《良渚文化玉器与饕餮纹的演变》,《东南文化》1991年第5期。

[6]段勇《商周青铜器幻想动物纹研究》,上海古籍出版社,2003年。

[7]黄厚明《商周青铜器饕餮纹的文化原型》,《南京艺术学院学报》2009年第1期。

[8]唐兰《古文字学导论》,齐鲁书社,1981年。

[9]容庚《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年,卷一第68~80页。

[11]张颔《赢簋探解》,《文物》1986年第11期。

[12][17][25]殷玮璋、曹淑琴《灵石商墓与丙国铜器》,《考古》1990年第7期。

[13][21][24]李伯谦《从灵石旌介商墓的发现看晋陕高原青铜文化的归属》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1988年第2期。

[14]岑家梧《图腾艺术史》,学林出版社,1986年,第132页。

[15]马承源《中国青铜器研究》,上海古籍出版社,2008年,第358页。

[16]山西省考古研究所、灵石县文化局:《山西灵石旌介商墓》,《文物》1986年第11期。

[22]丁山《甲骨文所见氏族及其制度》,中华书局,1988年,第119页。

(作者系郑州大学考古系2013级本科生)