21世纪初泰国军人集团政治回归的路径、动因与前景

2016-08-18周方冶

周方冶

(中国社会科学院亚太与全球战略研究院 北京 100007)

21世纪初泰国军人集团政治回归的路径、动因与前景

周方冶

(中国社会科学院亚太与全球战略研究院北京 100007)

泰国;政变;国家发展模式;军人集团

21世纪初,泰国军方在国家发展模式变革过程中先后两次发动政变,重返权力核心。本文认为,促成泰国军人集团政治回归的主要动因在于既得利益集团的“反他信”共识,保守阵营复兴传统政治秩序的需要,以及社会民众对安定、和谐与发展的诉求。军人集团掌权后,通过创新制度安排、重塑传统意识形态、压制反对力量等方式,试图恢复传统政治秩序下的寡头权力结构。从目前看,泰国政治前景将在很大程度上取决于经济复苏进程。除非巴育政府能利用外部资源有效破解存量改革难题,否则新一轮的政治冲突与权力博弈很可能再次发生。

20世纪晚期,东南亚各国相继开始政治民主化进程,显赫一时的军人威权体制成为昨日黄花。近年来,东南亚地区军人集团的政治影响力更是江河日下。2013年柬埔寨大选,洪森领导的人民党仅以微弱优势胜出,险些失去执政权;2014年,印度尼西亚大选,平民出身的佐科击败了军方背景的博拉波沃,接替苏西洛将军出任总统;2015年,缅甸大选,军方背景的联邦巩固与发展党惨败于昂山素季领导的全国民主联盟,失去了执政权。但在地区民主化浪潮中,泰国军人集团却逆流而动,通过2014年政变夺权,重返政治权力核心。那么,泰国军人集团的政治回归究竟是偶然还是必然?其动因何在?前景如何?本文将通过国家发展模式变革的视角对此加以探讨与分析。

一 泰国军人集团的政治兴衰与回归路径

泰国军人集团形成于19世纪末的朱拉隆功改革时期。1932年,由中下层陆军军官与政府文官组成的“民党”发动政变,推翻了曼谷王朝君主专制政体,迫使拉玛七世下诏施行君主立宪政体,史称“1932年民主革命”。由此,军人集团正式登上了泰国政治舞台,并很快就通过镇压王室—保皇派掌握了政治主导权。二战期间,军人领袖披汶·颂堪对外依附日本,对内压制王室—保皇派与文官集团,进而促成了军人集团权力垄断。二战后初期,军人集团曾被迫退出政坛,但冷战开始后,很快就东山再起。20世纪60年代,军人领袖沙立·他纳叻通过与王室—保皇派构建传统政治联盟,推行“泰式民主”体制,再次促成了军人集团权力垄断。

随着20世纪中后期泰国经济的高速增长,社会多元化日趋明显,传统产业集团、地方豪强集团、城市中产阶级的影响力稳步提升,从而在根本上动摇了军人集团的政治主导权。20世纪70年代末,军人集团被迫放弃权力垄断,接受了“国王领导下的民主”体制,并在军人领袖炳·廷素拉暖领导下与王室—保皇派、传统产业集团、地方豪强集团形成寡头共治的权力格局。80年代末,炳·廷素拉暖迫于各派压力,放弃连任总理,使军人集团失去了政治主导权。1991年,军方少壮派以“反腐败”为名发动政变,试图重掌政治主导权,但引起城市中产阶级强烈抵制。1992年“五月流血”事件后,军人集团被迫退出权力核心。

从20世纪末到21世纪初,军人集团在泰国权力结构中一直处于半边缘状态。尽管在20世纪90年代“小党林立”格局下,泰国联合政府更迭频繁,未能有效推进“军队国家化”,使得军人集团保持了相对独立的政治地位,但在国内外不利情势影响下,军方始终未能重返权力核心。在权力制衡方面,各派力量形成联合压制军方的政治共识,使得军人集团在国家决策特别是预算分配中失去了话语权;在制度建设方面,选举民主体制日益完善,特别是被誉为“民主里程碑”的1997年宪法颁行,更是对军人集团形成了有效约束;在外部环境方面,随着冷战结束,美国不再基于反共的政治需要支持威权统治,使得军人集团很难获得西方国家的政治认可。因此,在1992年民主运动后的相当长时期内,泰国军方都在政治上保持低调,并对外呈现“非政治化”表征,从而使泰国被普遍认为是东亚地区民主化转型较为成功的发展中国家。

但是,军人干政现象却并未就此成为泰国历史。21世纪初,随着新资本集团他信派系强势崛起,泰国政坛陷入了“反他信”与“挺他信”阵营的持续性政治冲突,军人集团也借势重返政治舞台。2006年9月19日,军方在“反他信”阵营支持下,时隔15年再次发动政变,推翻政府,废止宪法,解散国会,并成立民主改革委员会(后更名为国家安全委员会)接管国家权力。尽管在2007年宪法颁布后,军人集团迫于各方压力,兑现了“武装部队临时掌权,权力将很快归还人民”的政变承诺,但却并未放弃重返权力核心的政治努力。2007年宪法废止了1997年有关参议员全部经由民选产生的条款规定,恢复了威权统治时期的参议员遴选委任制,规定近半数的参议员将经由遴选委任产生。通过权力博弈,军人集团获得了10%左右的委任制参议员配额,从而有效提高了军方政治话语权[1]。同时,军政府于2008年2月“还政于民”前颁布了《国内安全法》(InternalSecurityAct),赋予军方以“维护国内安全”名义采取政治行动的合法性,从而为军人干政提供了有利条件。

2007年大选后,“反他信”与“挺他信”阵营的政治矛盾并未得到有效化解,反而进一步激化。从2008年“黄衫军”运动反对他信派系人民力量党政府,到2009年与2010年的“红衫军”运动抵制保守派民主党政府,“反他信”与“挺他信”阵营展开拉锯式的政治博弈,并多次引发大规模街头暴动与流血冲突。作为保守派中坚力量,军人集团在压制“红衫军”运动中发挥了重要作用,特别是在民主党联合政府的决议下,军人集团于2010年4月10日和5月14日两次采取军事行动,武力驱散“红衫军”示威集会,结果造成至少88人死亡、1885人受伤以及大量的商铺和民宅被焚毁,酿成泰国自1992年“五月流血”事件以来最严重的政治惨剧。

2011年大选后,他信派系的为泰党胜出,他信幺妹英拉·西那瓦牵头组阁,成为泰国首位女总理。由于此前的政治冲突使泰国社会大伤元气,因此各派力量在大选后都保持了相对克制,再加上英拉以女性特有的温和与宽容,在一定程度上缓和了他信派系与城市中产阶级和军人集团的紧张关系,使得英拉执政初期政局平稳。不过,随着他信派系开始推动宪法修正案和特赦法案,试图为他信的政治回归铺路,泰国保守派很快于2013年底再次掀起大规模“反他信”运动。

但在新一轮的权力博弈中,军人集团却并未加入“反他信”阵营,而是在努力强调第三方立场,反复重申“和平与秩序”的至关重要性。2013年12月,陆军司令巴育发表讲话,强调“我们不希望跨越权力界限。我们不希望使用武力。我们将努力使用和平方式,通过谈判解决问题。”[2]

2014年5月7日,泰国宪法法院在“反他信”阵营支持下,判决罢免英拉总理职务,结果引发“红衫军”与“黄衫军”在曼谷街头的大规模对抗性示威集会,泰国政局处于动乱边缘。5月20日,巴育宣布在全国实施戒严。5月20日到22日,军方两次召集冲突各方谈判,试图达成和平方案,但未见成效。5月22日晚,巴育发表电视讲话,宣布发动政变,推翻看守政府,组建全国维持和平与秩序委员会(以下简称“维和委”)接管国家权力。

军人集团掌权后,巴育于5月30日公布了“调停矛盾—起草宪法—举行大选”的民主路线图,做出“还政于民”的政变承诺[3]。但同时,巴育明确提出在军人集团主导下有序推动国家改革,力求切实保证还政于民后的“和平与秩序”,并通过颁行2014年临时宪法及相关制度安排,有效增强了军人集团对政治主导权的掌控能力。特别是临时宪法第44条规定,维和委主席即巴育有权颁布法令,旨在 “推动各个领域改革,推进国内民众的爱与和谐,以及防范、减少或压制任何危害国家秩序与安全、王权、国民经济或公共管理之行为,无论相关行为发生在国内或是国外”,且相关法令被视为“合法、合宪和最终决定”,从而赋予巴育凌驾于立法权与司法权之上的行政专断权。

2015年9月6日,经维和委遴选产生的国家改革委员会投票否决了《2015年宪法草案》,使得泰国各方对军人集团于2015年“还政于民”的预期落空。尽管维和委随后根据临时宪法的相关规定,重组了制宪委员会,并于2016年1月完成了新一轮宪法起草工作,但要完成后续的宪法草案审议、全民公决、配套法律起草、国会选举、组建内阁等工作尚需时日。因此,即使相关工作都进展顺利,维和委也要到2017年底才会“还政于民”,从而有效延长了军人集团的执政周期。

二 泰国军人集团重返政坛的主要动因

21世纪初,泰国军人集团政变夺权,重返权力核心,再次执掌政治主导权,并对其他各派力量形成有效压制。那么,究竟是什么促使军人集团在沉寂多年后选择了政治回归?作为政治权力集团,任何政治行动都是经由“成本—收益”判定的理性选择结果,军人集团的政变夺权也不例外。

对泰国军人集团而言,发动政变并非难事。20世纪以来平均5年一次的政变,为泰国军人集团积累了丰富的实践经验,使其能在政变过程中驾轻就熟,有效避免各类意外情况,从而很大程度上降低了政变成本。2006年与2014年的两次非流血政变,都充分体现了泰国军方的政变技巧。

但对泰国军人集团而言,要在民主化进程中逆势而动,通过政变夺权获益却并非易事。1991年泰国军人集团高举“反腐败”旗号政变夺权相当顺利,也得到了民众的支持与拥护,但在获取政变收益时,军人集团却在各方联合压制下遭受重挫。1992年民主运动不仅迫使军人领袖素金达·甲巴允辞去总理职务,而且迫使军人集团在权力博弈的制度安排上做出根本让步。1992年的宪法修正案增补规定“内阁总理必须是经选举产生的众议院议员”,从而结束了长期以来军人领袖未经选举就能直接出任政府总理的威权政治传统。

素金达的权力博弈失利,使得泰国军人集团在很大程度上对政变夺权的“成本—收益”产生了不利评定。20世纪末到21世纪初,泰国军人集团之所以在权力博弈中始终未再诉诸于政变夺权,最重要的不是缺乏政变能力,而是在政治民主化的大趋势下,缺乏对政变夺权收益性的有利判定。因此,除非“军队国家化”得到全面落实,从而在根本上瓦解军人集团的政变能力,否则,无论军方在政治上沉寂多久,只要保持相对独立地位,那么,随着国内外政治环境变化,军人集团就有可能在对政变夺权的“成本—收益”形成有利判定的情况下,再次以政变为手段参与权力博弈。

相较于20世纪90年代,从外部环境来看,21世纪初东南亚地区的民主化氛围更为浓厚,美国在推进民主化问题上的立场也更为坚决。2014年泰国政变后,美国于政变当日就明确表示“失望”,并随即冻结了350万美元对泰军事援助[4]。2015年1月,美国助理国务卿丹尼尔·拉塞尔访泰期间,明确表示“由于未设法尽快终止戒严令,泰国在国际友人和伙伴中正逐渐失去信誉”,结果引起巴育政府强烈不满[5]。尽管基于“亚太再平衡”的战略考量,美国并未中止美泰“金色眼镜蛇”联合军事演习,但却大幅缩减了军演规模[6]。可见,对泰国军人集团而言,通过政变夺权获益的外部环境并未改善,反而变得更为不利。

不过,与此相对,泰国国家发展模式变革所引发的国内政治环境深刻变化,特别是在存量改革难题影响下,新旧权力集团难以调和的社会分歧与政治冲突,却在很大程度上促使军人集团改变了此前对政变夺权“成本—收益”的不利判定,从而为21世纪初泰国军人集团的政治回归铺平了道路。具体来看,这主要表现在三方面。

(一)新资本集团他信派系的强势崛起及其对政治主导权的排他性诉求,迫使各派政治力量与军人集团在“反他信”问题上达成合作共识,是为军人集团政治回归的直接动因

由于20世纪90年代形成的以“选举民主体制—全面自由化道路”为核心架构的国家发展模式并不适合泰国国情,因此在受到1997 年亚洲金融危机重挫后,泰国各派力量围绕国家发展模式的“政治体制—经济道路”架构,开始了新一轮“权力—利益”博弈,以期在全球化背景下,有效应对贫富分化、城乡分化、地区分化的发展瓶颈[7]。对于军人集团而言,新一轮“权力—利益”博弈既是生存压力,亦是复兴契机。

在国家发展模式变革初期,军人集团受到各派力量的联合压制,特别是废止参议员任命制度,更进一步缩减了军人集团的政治话语权。1992年民主运动后,虽然通过宪法修正案明令禁止了军人领袖出任“非民选总理”,但却保留了参议员任命制度,从而为军人集团参与权力博弈保留了正式的政治渠道。据统计,1991年任命的参议员中,有154名为军警官员,占参议院议员总数的57%、两院议员总数的24%,从而有效保证了军人集团在立法机构中的话语权[8]。但在1997年宪法废止参议员任命制度后,军人集团被排斥在国会权力博弈之外,使其很难通过正式渠道表达利益诉求。

2001年大选后,他信·西那瓦领导的泰爱泰党上台执政,并依托新资本集团“资金”与中下层民众“选票”的有机结合获得国会席位优势,形成“一党独大”格局,从而进一步挤压军人集团的生存空间。20世纪80年代末,泰国军费开支占财政预算的比例高达20%以上,到1995年已降至14.12%,到2003年进一步减少到7.66%[9]。再加上他信利用总理职权在军队中安插亲信的政治举措,更是引起军人集团的强烈不满,以及对“军队国有化”前景的普遍担忧[10]。

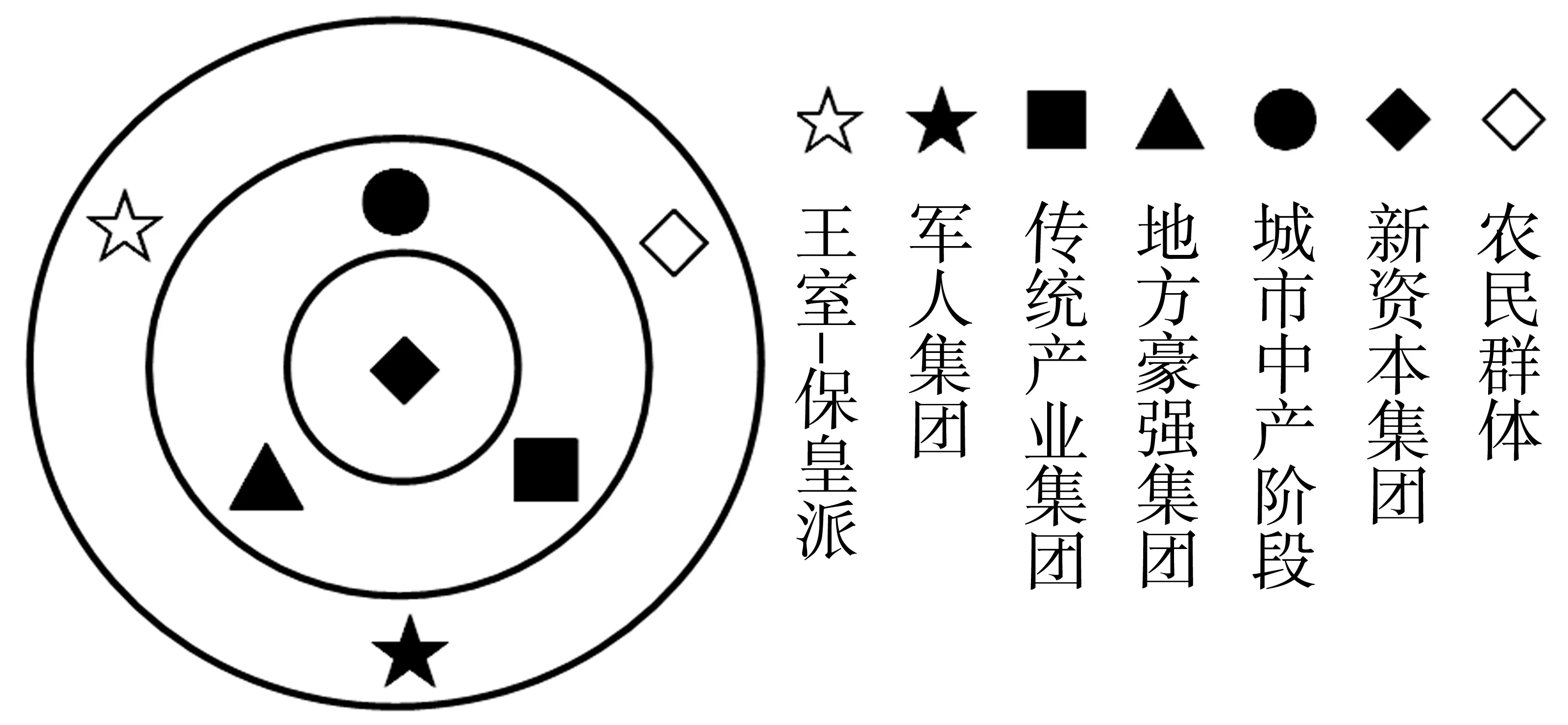

不过,随着新资本集团他信派系的强势崛起,军人集团与其他各方的政治关系却得到明显改善。作为新兴权力集团,新资本集团并不满足于20世纪90年代的衡平多元形态的权力结构(见图1),而是力求构建单极多元形态的权力结构(见图2),试图成为新一轮国家发展模式变革的主导力量*有关政治权力结构的同心圆模型及相关讨论,参见周方冶等《东亚五国政治发展的权力集团研究》,中国社会科学出版社,2016年,第17-30页。。为此,他信派系不仅对军人集团施加压力,而且对其他政治力量也不遗余力地进行政治打压[11]。这就使得曾经被各派政治力量视为重点防范对象的军人集团,开始成为“反他信”阵营的潜在盟友。对于正在被边缘化或半边缘化的各派政治力量而言,相比在政治上沉寂多年的军人集团,拥有雄厚政治资金和选票资源的他信派系,显然更具有现实威胁。

图1 20世纪90年代泰国权力结构的衡平多元形态

图2 他信执政时期泰国权力结构的单极多元形态

随着军人集团与“反他信”阵营就推翻他信政府达成共识,军人集团对政变夺权“成本—收益”的判定开始由不利转为有利,并最终促成了2006年的政变。尽管2007年大选后他信派系再次上台,使得“反他信”阵营未能如愿以偿地彻底瓦解他信派系,但对军人集团而言,却是基本达成了初衷,不仅有效缓和了他信派系的政治压力,而且时隔15年再次以政变的方式重返政坛,改变了长期以来被半边缘化的政治困境。从最直观的角度看,2006年政变后,次年的军费预算同比增加了33%[12]。与此同时,军人集团的人事自主权也得到有效巩固。通过修订《国防部组织法》,泰国军方新组建了一个高级军事审查委员会,负责监管准将以上职务的高层人事调整。根据规定,委员会由7人组成,其中包括国防部长、国防副部长、最高司令官、陆军参谋长、海军参谋长、空军参谋长、以及国防部秘书长[13]。由于后五名委员均为现役军人,因此民选政府将很难通过前两名委员对军方高层人事任免施加影响,从而确保了军方人事权的独立性。更重要的是,通过2007年宪法恢复参议员任命制度,使得军人集团再次拥有了参与国会权力博弈的正式渠道。

2006年政变对泰国政治产生了两方面的影响。一是使得“反他信”阵营开始习惯于采用暴力的而不是协商的方式解决政治分歧。从2008年发动“黄衫军”街头暴力运动推翻他信派系沙玛政府,到2010年动用军队武力驱散“红衫军”示威集会引发流血惨剧,再到2014年民主党前秘书长素贴高调呼吁军方发动政变推翻他信派系英拉政府,并亲率“黄衫军”围攻政府部门,“反他信”阵营在简单粗暴地打击他信派系的同时,也逐渐失去了否定军人干政的大义名分,从而为军人集团松开了枷锁。二是使得军人集团通过实践检验了对政变夺权“成本—收益”的有利判定,并开始形成更为强烈的政治利益诉求,不再满足于长期以来的半边缘地位。这两方面影响在2008年到2014年的“反他信”与“挺他信”政治冲突中持续发酵,并成为2014年军人集团再次政变夺权的直接动因。

(二)王室—保皇派在代际更迭引发影响力衰退的不利情势下,试图通过复兴传统政治联盟,重塑有利于保守阵营的政治秩序与社会环境,是为军人集团政治回归的关键动因

尽管军人集团最初是通过政变推翻专制王权登上政治舞台,并在披汶领导下,经由打压王室—保皇派攀上权力巅峰,成为二战时期泰国政坛的单极权力核心,但进入冷战后,军人集团与王室—保皇派开始合流,并在军人领袖沙立的积极推动下,形成了相互依存的传统政治联盟。

一方面,王室—保皇派依托国王权威为军人集团提供执政合法性授权,特别是政变合法性授权。从沙立开始,历次政变的军人领袖都要获得国王授权书,方能获得社会各界认可。20世纪80年代,军人集团少壮派曾先后两次发动政变,试图推翻炳领导的联合政府,但都因为普密蓬国王不予认可而功败垂成。

另一方面,军人集团利用国家权力,为王室—保皇派的政治复兴保驾护航。沙立执政期间,不仅恢复了拉玛五世时期废止的跪拜礼,以及1932年民主革命后废止的春耕、卡辛(即国王布施僧袍)、佛诞等传统祭典仪式,而且将国庆节从6月24日(即民党推翻专制王权的纪念日)改为12月5日(即拉玛九世的生日),甚至在《刑法典》中增设“冒犯君主罪”,规定任何对国王的诽谤或诬蔑都将受到刑事处罚。

军人集团与王室—保皇派各取所需的政治联盟,促成了20世纪中后期王室—保皇派的政治复兴。随着王室—保皇派政治影响力提升,特别是拉玛九世个人权威日益稳固,王室—保皇派与军人集团的政治关系也在发生变化,从沙立时期的军人集团主导,逐渐转变为炳时期的王室—保皇派主导,并最终形成了拉玛九世的绝对主导地位。1992年民主运动能迫使军方让步,很重要的原因就是王室—保皇派在民主化压力下,撤销了对素金达的政治支持。素金达与反对派领袖匍匐在拉玛九世面前,承诺顾全大局的历史影像,更被视为泰国民主化进程的重要标志。

1992年民主运动后,尽管王室—保皇派依然与军人集团保持着密切的共生联系,特别是枢密院主席炳在其中发挥着重要的枢纽作用,但对军人集团而言,却很难期待在权力博弈中得到王室—保皇派的政治支持。20世纪90年代衡平多元形态的政治权力结构中(见图1),王室—保皇派同样处于半边缘地位,虽然能在“小党林立”的政治格局下,依托拉玛九世的个人权威保持一定话语权,但却很难在国家决策层面发挥影响力。

21世纪以来,王室—保皇派的生存环境日益严峻。这一方面源于新资本集团他信派系的强势崛起[14]。如若他信派系成功构建了单极多元形态的政治权力结构(见图2),那么王室—保皇派就会被彻底边缘化,拉玛九世在过去半个多世纪为复兴所做的努力也将付之东流。另一方面源于王室—保皇派的代际更迭。作为王室—保皇派保持社会影响力的核心依托,王权与教权近年来都疲态丛生。

从王权来看,拉玛九世生于1927年,现已是耄耋之年,近年来更是重病缠身,长期住院治疗,使得王位继承开始提上议事日程。尽管拉玛九世拥有很高的政治威望,但这主要源于其人格魅力。除了过人才干与学识,更重要的是他在农村发展问题上的执着与奉献,甚至被亲切誉为“农业国王”。因此在王位继承后,拉玛十世将很难享有先王的崇高威望,从而在根本上削弱王室—保皇派的政治影响力。

从教权来看,第十九任僧王颂德帕耶纳桑文(Somdet Phra Nyanasamvara)在缠绵病榻11年后,于2013年以百岁高龄圆寂。作为拉玛九世出家时的剃度师,颂德帕耶纳桑文与王室关系密切,而且学识渊博,在国内外都享有盛誉,备受泰国各界尊崇。颂德帕耶纳桑文的圆寂,不仅使王室—保皇派痛失柱石,更重要的是失去了对教权的有效管控。

作为泰国僧团的最高领袖,僧王拥有很高的社会地位与意识形态影响力。尽管泰国僧侣通常并不参与政治,但是佛教释义对维护国王神圣地位和保守主义政治传统有着无可估量的重要意义。为此,拉玛四世曾特别创立法宗派,作为泰国王室专属的官方意识形态。颂德帕耶纳桑文圆寂后,拉玛九世却始终未任命新的僧王,使得佛教最高领袖的宝座长期空悬。其中很重要的原因就在于最有资格继承僧王职位的代僧王颂德帕摩诃拉查芒克拉瞻是“法身寺”(Wat Dhammkaya)运动的重要支持者,并且是法身寺主持释法胜的剃度师。

事实上,姑且不论法身寺运动与他信派系的千丝万缕联系,仅是“法身寺”运动本身的开放性特征与国际化趋势,就足以令王室—保皇派深感不安。从长期来看,作为传统体制之外的新兴力量,“法身寺”运动如果得不到有效制约,就有可能对佛教官方释义的权威性产生侵蚀甚至替代作用,进而影响王室—保皇派的意识形态根基。因此,王室—保皇派不会坐视“法身寺”运动的支持者继任僧王。于是,已故僧王颂德帕耶纳桑文的移灵与火化典礼被顺延到2015年12月方才举行[15]。其中很重要的原因就是避免在他信派系英拉执政期间将僧王承继问题提上议事日程。

无论是他信派系崛起,亦或是代际更迭所引起的政治衰退,都不是王室—保皇派独自能化解的。于是,作为曾经的政治盟友,军人集团再次进入王室—保皇派的视野。不过,对王室—保皇派而言,军人集团并不是首选对象,因为在民主化进程的大趋势下,要为军人集团政变夺权提供合法性背书,将在很大程度上透支国王权威。2006年政变中,王室—保皇派为军人集团提供的政治支持相对有限,从而使军方夺权后,仅在制宪过程中试探性地提出“非民选总理”诉求,旋即被否决后就放弃努力,如约“还政于民”。不过,随着“反他信”与“挺他信”阵营的持续冲突,王室—保皇派曾寄予厚望的政党制衡、街头运动、司法干政等手段*有关泰国司法政治化现象研究,参见(英国)邓肯·麦卡戈著,杜杰、杨茜译《关于泰国司法化的诸种不同观念》,《东南亚研究》2015年第5期,第25-33页。,都未能对他信派系形成有效制约,再加上2009年以来拉玛九世健康状况恶化,以及僧王圆寂引发的矛盾,最终促使王室—保皇派再次对军人集团押下重注。对王室—保皇派而言,2014年政变夺权的意义不仅在于压制他信派系,更在于重塑有利于保守阵营的政治秩序与社会环境。

(三)泰国民众在社会分裂与政治冲突的持续影响下,基于对安定、和谐与发展的迫切需求,开始对军人干政与强人治国再次产生认同感,是为军人集团政治回归的根本动因

从1932年民党发动政变推翻君主专制以来,泰国在80余年政治发展进程中,先后发生了多达20次政变,并在多个关键性的历史节点上推动了国家发展模式变革[16]。尽管从西方民主观念来看,政变行为本身就存在先验的非正当性,但是对拥有丰富而且直观的本土政治经验的泰国民众而言,政变不过是解决政治分歧的备选手段,判定其是否具有正当性的依据是政变结果是否契合民意诉求,而不是简单的否定政变行为。

这就意味着,如果政变未能契合民意诉求,那么即使政变成功,也很难在夺权后获得预期收益。1971年政变引发1973年民主运动,使军人领袖他侬流亡海外;1991年政变引发1992年民主运动,使军人领袖素金达黯然离职。尽管两次民主运动背后都存在新旧权力集团的政治博弈,但如果缺乏社情民意对军人集团的普遍不满,其他各派力量也很难借势对军人集团形成有效压制。

2014年政变后,军人集团之所以不再像2006年那样保持低调,而是宣称将在军方主导下推动国家改革,明确提出重返权力核心的政治诉求,很重要的原因就在于民意诉求发生了重要改变。泰国社会对2006年政变的预期,主要是破解“反他信”与“挺他信”阵营在选举问题上的政治僵局,从而为政治秩序重构创造有利条件。军人集团所承担的责任主要是破局,而不是重建,再加上军方有素金达在“还政于民”后继续谋求政治主导权的前车之鉴,因此受到社会各界的普遍猜忌与防范。与此相比,泰国社会对2014年政变的预期就明显不同。

经过2008年到2014年的持续政治冲突,泰国社会在国家发展模式选择上的分歧非但未化解,反而进一步加剧,甚至严重影响普通民众对安定、和谐与发展的基本诉求。在安定方面,曾被视为街头“嘉年华”的反政府示威集会,随着“黄衫军”2008年攻占政府机关,以及民主党政府2010年下令武力驱散“红衫军”,开始变得日益暴戾。2013年反对英拉政府的街头运动不仅引发流血冲突,而且伴随着爆炸与枪击事件,开始对普通民众的人身与财产安全产生威胁*2013年12月1日,“红衫军”与反政府示威者发生冲突,造成至少5人死亡,54人受伤,(台湾)“中央”社2013年12月1日;2014年1月17日,反政府示威地点遭手榴弹袭击,(台湾)“中央”社2014年1月17日;2014年1月19日,反政府示威地点再次遭手榴弹袭击,至少造成28人受伤,(台湾)“中央”社2014年1月19日;2014年1月22日,“红衫军”领袖在家中遭遇枪击,(台湾)“中央”社2014年1月22日;2014年2月18日,警方在驱散反政府示威者时发生冲突,至少造成3人死亡,包括1名警察,(台湾)“中央”社2014年2月18日。。在和谐方面,“反他信”与“挺他信”的冲突进一步激化了长期以来的城乡矛盾、地区矛盾、贫富矛盾,使得泰国社会在反复“选边站”的过程中被不断撕裂,逐渐失去传统文化熏陶下的温和与宽容,开始变得狭隘与偏执。在发展方面,泰国经济增长从2002年至2006年他信执政时的年均5.7%,降到2008年至2013年的年均3.2%[17]。这一定程度上是受全球经济衰退影响,但更重要的是持续政治冲突影响国家发展进程,诸多事关国计民生的改革计划与建设项目都被迫搁置,难以取得预期成效。

在泰国近现代史上,曾多次出现过国家发展模式变革引发的持续性政治动荡与社会分裂。其中最明显的两次是在20世纪50年代与70年代——前者在军人领袖沙立政变夺权后,促成了“泰式民主—民营化进口替代道路”的国家发展模式,而后者则在军人领袖炳主导下,构建了“半民主体制—外向型产业升级道路”的国家发展模式,都在有效平息政治冲突后推动了社会经济高速发展[18]。

于是,在无奈的政治现实与相似的历史场景面前,泰国社会再次形成对军人干政与“强人治国”的政治认同。事实上,对泰国社会而言,军人集团的群体形象在诸多方面特别是效率与自律方面,要比其他权力集团更有信誉。据调查,有71%的泰国民众认为警察存在腐败现象,认为政党、公务员、国会议员、商业机构以及教育机构存在腐败现象的分别为68%、58%、45%、37%以及32%,而认为军队存在腐败现象的仅为23%[19]。

泰国社会对2014年政变的预期,并不再局限于破解“反他信”与“挺他信”阵营在选举问题上的政治僵局,而是期望能有更合理的解决方案,从根本上结束长达8年的政治动荡与社会分裂。泰国民众对安定、和谐与发展的迫切诉求,促使军方对政变夺权的“成本—收益”形成了有利判定,并从根本上推动了军人集团的政治回归。作为对民意诉求的积极回应,军人领袖巴育在政变时明确做出了主导国家改革的政治承诺,从而正式担负起引领泰国国家发展模式变革的历史重任。

三 泰国军人集团主导下的权力结构调整

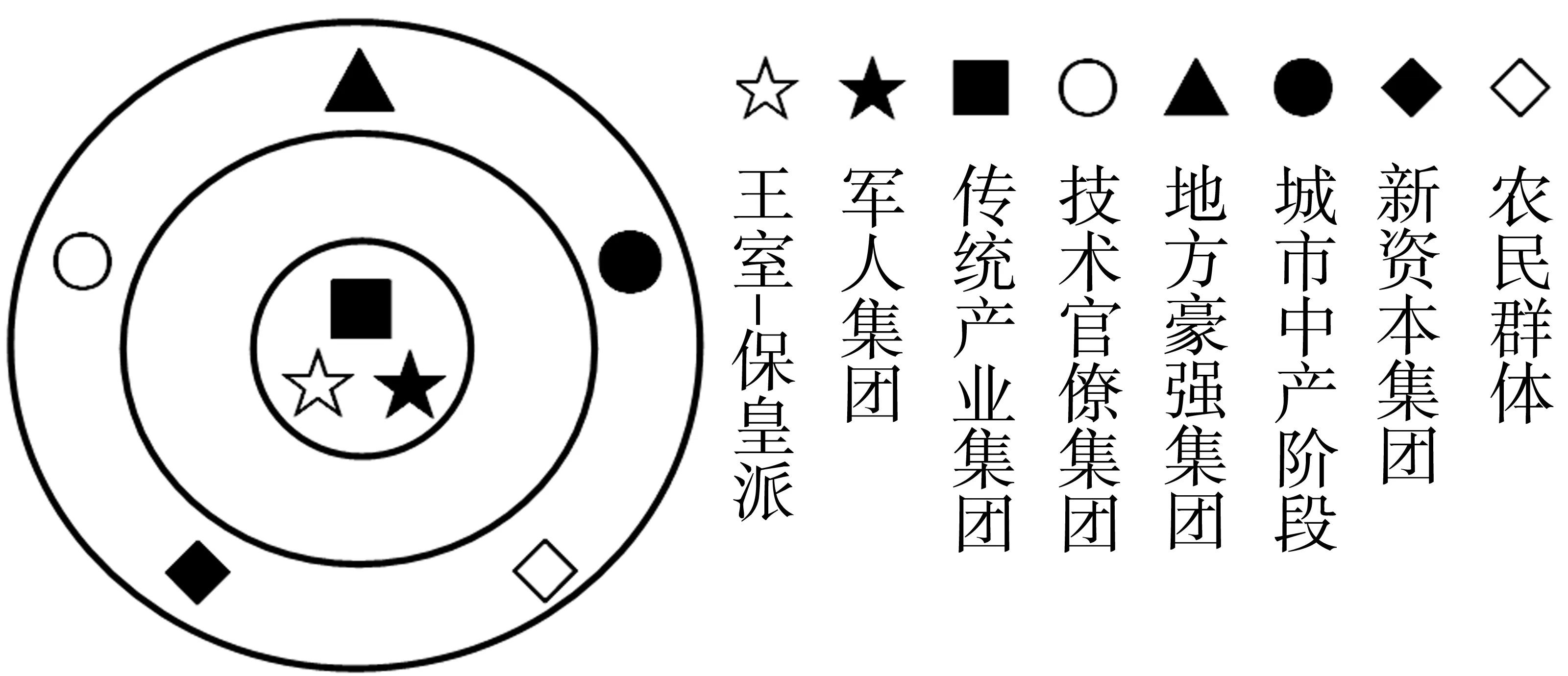

对于军人集团的政治回归,无论是军人集团本身,或是其传统政治盟友,还是泰国普通民众,都有各自的政治预期与利益诉求,但在重构政治秩序以平息冲突的目标选择上,则有着高度一致性。不过,泰国各派力量都有不同的政治秩序偏好,新资本集团主张单极多元形态的权力结构(见图2),城市中产阶级与地方豪强集团坚持衡平多元形态的权力结构(见图1),而在军人集团及其传统政治盟友看来,最有利的则是传统政治秩序下的寡头自律形态的权力结构(见图3)。

图3 巴育执政时期泰国权力结构的寡头自律形态

尽管寡头自律形态的权力结构曾在20世纪80年代的半民主体制时期发挥过积极作用,并有效推动了外向型产业升级道路的贯彻落实,促成了泰国社会经济的高速发展,但是,随着社会多元化与政治民主化的发展,曾经参与甚至主导过泰国权力核心的各派政治力量,将很难接受再次被边缘化的权力博弈结果。这就意味着,军人集团主导下的传统政治秩序建构,势必面临诸多阻碍。为此,巴育派系上台后采取了多管齐下的改革行动,旨在重新夯实传统政治秩序根基。

(一)在制度建设方面,通过主导宪法及相关法律法规起草,构建有助于军人集团保持话语权特别是国家决策影响力的政治运行机制

在权力博弈过程中,通过政治制度构建对“权力—利益”边界进行明确标识,一方面有助于强化核心权力集团相对于边缘集团的政治优势,使核心集团在行使权力过程中更具有合法性,另一方面有助于减少“权力—利益”归属的不确定性,切实避免核心集团彼此发生无谓的冲突与摩擦。于是,在泰国权力结构发生改变的情况下,核心权力集团通常都会选择修订或颁布宪法的方式对政治制度进行相应的调整或重构[20]。从1932年到2014年,泰国先后颁布了19部宪法和临时宪法,其中所体现的正是权力结构的发展与演化。

2014年军人集团政变夺权后,巴育提出“三步走”民主路线图的第二步就是起草宪法,其目的就在于通过政治制度建构,巩固寡头自律形态的权力结构。不过,相较于2006年政变后对第18部宪法的起草颁行,军人集团推动第20部宪法的起草颁行将会面临更多阻碍。前者主要是“反他信”阵营对他信派系政治主导权的制度解构,仅需要压制在政变中遭受重挫的他信派系即可;后者则是要重构传统政治秩序,因此在权力博弈中将面临来自“反他信”与“挺他信”两方面的政治阻力。

2015年宪法草案在引发广泛争议后,最终未能通过审议,遭到国家改革委员会投票否决,使得宪法起草工作在耗时近一年后再次回归起点。2016年宪法草案在提交审议后,同样引起广泛争议,无论“反他信”阵营的民主党,还是他信派系的为泰党都明确表示对新宪法草案持否定立场。

对于新宪法起草颁行将会面临的政治阻力,军人集团已有明确预期,因此在2014年临时宪法中并未规定新宪法起草颁行的完成期限,仅是进行了程序性规定,要求草案必须经由国家改革委员会审议通过方能颁布施行,否则宪法草案作废,需要重新遴选组建制宪委员会,再次启动宪法起草程序。这就意味着,理论上讲制宪工作有可能会反复重启,直至符合军人集团意图的新宪法草案颁布施行,甚至有可能重复20世纪60年代第9部宪法起草耗时8年的政治先例。此外,在新宪法起草过程中,由于各派力量坚持要求,使得2014年临时宪法增补规定,新宪法草案要通过全民公决方能颁布施行,从而进一步增加了各派力量在新宪法制度建构的权力博弈中达成一致的协商难度。

从2015年与2016年的两部新宪法草案来看,其制度设计与以往宪法相比有诸多变动,并引起社会各界广泛争议。其中,直接关系到政治各方“权力—利益”边界设定的主要有以下方面:

其一是众议员选举方式。1997年宪法创设了政党名单制和小选区制的两票制选举办法,其目的在于改变20世纪90年代“小党林立”的弱政府状态,结果促成了超大型政党泰爱泰党的迅速成长,从而为他信派系的强势崛起铺平道路。2007年宪法延续了两票制选举办法,仅对具体规则加以修改,旨在限制超大型政党发展,促成两大党对峙格局形成,但结果未能达成预期效果。尽管他信派系的人民力量党与为泰党获得的议席比例要少于泰爱泰党,但依然保持着“一党独大”的明显优势地位[21]。于是在新宪法起草过程中,制宪委员会提出了一票制选举办法,旨在为中小政党发展提供政治空间,结果引起了民主党与为泰党的共同抵制,认为其目的在于恢复“小党林立”格局,削弱政党话语权,从而在客观上为军人干政创造有利条件。

其二是参议员任命制度。1997年宪法废止参议员任命制度,规定全部参议员都经由民选产生,曾被视为泰国民主化的重要标志,但在他信派系上台后,民选参议员制度的有效性却引起广泛质疑,特别是参议员在选举中屈从于他信派系“银弹”攻势的可能性,更是引起“反他信”阵营的强烈不满。2007年宪法恢复了参议员任命制度,规定150名参议员中半数由民选产生,半数由任命产生,旨在对民选政府特别是他信派系形成有效制约,但是未达到预期效果。2013年他信派系甚至依托为泰党在众议院的议席优势,强行提起并通过宪法修正案,要求废止参议员任命制度。于是在新宪法起草过程中,制宪委员会进一步提出在“还政于民”后的五年过渡期内,全部250名参议员全部经由任命产生,其中最多可包括6名曾出任维和委成员的军警高官[22]。结果引发社会各界普遍不满,认为是军人集团在变相延长维和委的执政地位。

其三是非民选总理资格。1992年民主运动最重要的制度成果就是增设“总理必须来自民选议员”的宪法规定,并被认为是划分威权体制与民主体制的重要标识。2007年宪法起草过程中,军人集团曾提出恢复“非民选总理”资格建议,但遭到各派力量的共同抵制。对政治主导权而言,总理职位具有重要意义。于是在新宪法起草过程中,制宪委员会明确提出恢复“非民选总理”资格。2016年宪法草案规定,如果面临国家危机,可以推选民选众议员以外人士出任政府总理,但须经参议院与众议院联席会议投票表决,并获得2/3以上赞成票。

(二)在意识形态方面,通过宣传引导与舆论管制,以“立国三原则”为核心塑造有助于提高军人集团干政正当性的传统社会价值观

政治意识形态建构对权力博弈而言具有重要价值,有助于提高政治权力集团的影响力与号召力,进而形成对其他政治力量的有效压制。因此,军人集团在2014年政变夺权后,明确提出12条核心价值观,作为构建传统政治秩序的意识形态基础。

核心价值观的第1条就开宗明义,要求始终坚持传统的“立国三原则”,即“民族”“宗教”“国王”。作为具体延伸,其余11条核心价值观着重强调的主要有四点内容:一要遵从国王权威,第7条要求“理解和学习以国王为国家元首的民主理念真谛”,第9条要求“自觉自愿地遵从国王御令行事”,第10条要求“贯彻落实国王提出的充足经济哲学”;二要忠于国家,顾全大局,第2条要求“诚实、牺牲、忍耐,并对公共利益持积极态度”,第12条要求“将公共利益与国家利益置于个人利益之前”;三要继承传统,严守上下尊卑与长幼秩序,第3条要求“对父母、监护人与授业恩师有感恩之心”,第5条要求“珍视泰国传统”,第8条要求“遵纪守法,尊重年长者与资深者”;四是强调个人修养,第4条要求“直接或间接地追求知识与教育”,第6条要求“对他人坚持道义、诚信、善意、慷慨、共享”,第11条要求“保持身心健康,不屈从于负面欲望,并对不符合宗教原则的罪恶与过失要有羞耻感”。

对于军人集团而言,塑造以“立国三原则”为核心的社会价值观,将有助于降低西方选举民主意识形态对泰国社会特别是中下层社会的渗透与影响,从而一方面有利于提高军方在“政治和解”旗帜下政变夺权并主导国家改革进程的正当性,另一方面也有助于限制政治反对力量在权力博弈中的手段选择,特别是诉诸于街头运动的可能性。因此,巴育政府不仅积极推动传统核心价值观宣传,甚至要求中小学将核心价值观作为课堂教学内容[23],而且采取强硬手段对不符合传统核心价值观的言行举止予以严厉整肃和矫正。

非政府组织“互联网法律改革对话”(Internet Law Reform Dialogue)统计显示,从2014年5月政变到2015年7月,至少有751名政治活动家及意见领袖在维和委要求下前往军营接受诫勉谈话,旨在矫正其不符合“政治和解”与“社会和谐”的错误言行,并有428人被捕,其中163人被以政治原因起诉[24]。前能源部长披猜由于屡次言行失当,先后七次被要求“军营谈话”。对此,巴育引用《三国》七擒孟获典故,强调不会放松意识形态的监管与引导[25]。

沙立时期增设的《刑法典》第112条“冒犯君主罪”成为政治意识形态管控特别是网络监管的重要法律依据。根据泰国国家安全局统计,截至2015年9月,已发现143家存在“冒犯君主罪”的互联网站,并查封了其中的5628个相关网页[26]。针对泰国互联网用户数量激增,难以有效管控网络舆论的技术难题,巴育政府甚至提出“建立一个单一的互联网网关,以制止海外的不当网站与信息通过网络进入泰国”的解决方案,结果招致社会各界普遍不满,甚至引发大规模的网上签名抗议,以及黑客团体攻击政府网站[27]。

与此同时,针对将从根本上影响政治意识形态建构的僧王承继问题,军人集团采取了世俗化的司法手段加以应对。2015年10月,泰国司法部所属特别案件调查厅宣布,经调查取证,法身寺主持涉嫌贪污善款12亿泰铢,从而赶在前僧王火化典礼前夕,对“法身寺”运动予以重击。2016年1月,代僧王在“法身寺”运动支持下,经由泰国高僧委员会表决获得了第20任僧王提名,但是随即引起国家监察局对高僧委员会推选程序的合法性审查,以及特别案件调查厅对代僧王名下的古董奔驰车涉嫌逃税的刑事调查,从而使得僧王承继问题再次被搁置[28]。

(三)在权力博弈方面,综合运用经济、行政与司法手段,特别是运用临时宪法第44条所授特权,对政治反对力量进行分化、瓦解与压制

从政治权力博弈来看,尽管显性的政治制度安排与隐性的政治意识形态塑造都能发挥重要作用,但决定“权力—利益”边界的关键还在于各派权力集团的政治力量对比。因此,利用政治主导权优势对各派力量进行打压,也就成为军人集团的必然选择,进而一方面为重构传统政治秩序减少阻力,另一方面也为“还政于民”后继续掌握寡头自律形态权力结构的政治主导权创造有利条件。

对军人集团而言,可能对传统政治秩序产生影响的主要有新资本集团与中下层民众的政治默契,技术官僚集团的政治化倾向,以及地方豪强集团与职业政客的权钱结合。为此,军人集团上台后,分别采取了有针对性的政治行动。

针对新资本集团与中下层民众的政治默契,军人集团一方面高举“反腐败”与“反贿选”旗帜,进一步加大对他信派系政治骨干的打击力度,英拉政府时期“大米保护价”政策存在的舞弊问题,成为最重要的打击工具;另一方面积极推出民粹主义“草根政策”,对中下层民众加以安抚和引导,在北部和东北部地区针对稻农推出耕地直接补贴政策,在南部地区针对胶农推出橡胶保护价政策,在曼谷地区针对城市贫民推出公租房政策,力求改变中下层民众对“他信执政才会改善中下层福利”的直观印象与感性认知,分化新资本集团与中下层民众的政治默契,从而从根本上瓦解他信派系的选举优势。

针对技术官僚集团的政治化倾向,军人集团通过积极推进“反腐惩庸”工作,对技术官僚集团形成有效压制,迫使其回归政治中立状态,从而保证寡头权力核心做出的国家决策能得到贯彻落实。在反腐败方面,巴育政府重点加强了国家反贪委员会的工作力度,并安排前警察总监瓦察腊蓬出任国家反贪委员会主席,从而切实提高了维和委对反腐败工作的掌控能力[29]。巴育政府还动用临时宪法第44条授予行政专断权,先后公布了3份涉嫌舞弊官员名单,使国家反贪委员会能越过常规程序,对相关官员先革职后查办,从而有效推进了反腐败审查进程,并在一定程度上缓解了长期制约泰国反腐败工作中官官相护以及司法程序缓不济急的问题[30]。在惩戒庸官懒政方面,巴育政府多次下令进行公务员绩效考核,并于2016年出台了新的考核办法,重点针对中央部委高级公务员、地方机构高级公务员、国有企业高级公务员、驻外使领馆官员等[31]。

针对地方豪强集团与职业政客的权钱结合,军人集团一方面严厉打击不法经营与黑社会活动,有针对性地瓦解地方豪强集团的传统筹资与拉票网络,另一方面加强对职业政客贿选的惩戒力度,特别是在新宪法起草中增设规定有贿选行为者终身禁止从政,从而对传统掮客政党形成有效压制。泰国政党政治有很强的掮客特征,地方豪强集团依托社会基层的传统庇护制网络,为职业政客提供选举资金与选票资源,而后者则为前者提供政治庇护与预算分肥。20世纪90年代,地方豪强集团依托掮客政党运作,曾长期把持泰国政治主导权。他信派系掌权后发动了大规模扫毒和打黑行动,甚至造成数千人伤亡,试图从根本上瓦解地方豪强集团的影响力,但却未尽全功。巴育政府上台后,严令在全国范围对黑恶势力进行决定性打击,并对军警系统内的黑恶势力保护伞进行了严格彻查[32]。此举不仅顺应了民意,有效改善了社会风气,解决了长期存在的彩票把头、摩的把头等丑恶现象,提高了巴育政府的支持率,助推了核心价值观宣传,更重要的是压制了地方豪强集团对基层的动员与组织能力,从而有助于在“还政于民”后的选举中,降低掮客政党对传统政治秩序的不利影响。

四 泰国政局的发展前景:挑战与机遇

2014年政变后,泰国政治局势与社会氛围在军人集团的高压态势下都有明显缓和,从而为巴育政府推动国家改革提供了重要的民意基础。曼谷大学民调显示,民众对巴育执政的满意度在一年半以来虽有所下降,但在维护国家安全稳定方面还是评价较高[33]。

不过,无论从地区民主化发展的大趋势来看,或是从西方国家特别是盟友美国的国际压力来看,还是从泰国社会在民主化进程中形成的选举共识来看,都决定了军人集团很难再像沙立时代那样,依托临时宪法与国王授权就能不经选举长期执政。

这就意味着,在军人集团被迫“还政于民”前,留给巴育政府构建传统政治秩序的时间并不会很充裕。事实上,为了加快推进传统政治秩序构建,巴育政府甚至不惜频繁动用临时宪法第44条,以大量透支国王权威授权的政治信用方式,力求通过最直接的方式破除陈规陋习或利益纠葛所形成的改革障碍。非政府组织“互联网法律改革对话”统计显示,巴育政府在一年半时间里援引第44条超过50次,并多次引起利益团体的抗议和抵制[34]。

尽管巴育政府的国家改革正在逐步落实,但泰国的政治前景依然存在诸多不确定性,很难保证在“还政于民”后不会再次出现政治乱局。关键问题不在于军人集团构建的传统政治秩序在形式上是否符合西方民主标准,而在于其本质上是否契合泰国国情,是否有助于解决存量改革难题。国家发展模式是“政治体制—经济道路”的有机结合。作为政治权力结构的直观体现,政治体制唯有契合经济道路发展的客观需求,方能通过“本土性检验”,否则就可能再次引发各权力集团的政治冲突,开启新一轮的权力结构调整[35]。对于巴育政府而言,社会经济发展压力相当明显。2014年与2015年泰国的经济增长率为0.8%与2.9%[36]。如果泰国经济长期低迷,就会在很大程度上弱化甚至瓦解传统政治秩序的权力根基。

首先是难以保持军人集团的忠诚度与凝聚力。军人集团存在诸多派系,巴育派系要保持主导权,就必须遵循传统庇护制原则为中下层将士提供收益,最重要就是增加军费开支。如果经济增长乏力,增加军费开支会变得日益困难,甚至引起军人集团对政变夺权“成本—收益”的不利判定,从而撤回对巴育派系的政治支持。

其次是难以满足中下层民众对福利与发展的迫切诉求。传统政治秩序的稳定性在很大程度上直接取决于中下层民众特别是农民群体的政治认同,但要满足中下层民众的福利与发展诉求,不仅需要政策倾斜,更需要大规模财政投入。如果经济发展放缓,就会使巴育派系面临存量改革的两难选择——或是放弃争取中下层民众的政治支持,或是为满足中下层民众需求而影响城市中产阶级及其他群体的福利收益,但无论如何选择,都会在客观上影响到传统政治秩序的稳定性与可持续性。

再次是难以安抚新资本集团的激进改革诉求。新资本集团对他信派系的政治支持,很大程度上源于对外向型经济改革的迫切期待,以满足其拓展国内外生存空间的发展需要[37]。军人集团掌权后,推动出台了更具创新性与开放性的国家投资促进政策,从而在制度层面为新资本集团的发展提供了有利条件。但是,如果经济形势始终得不到有效改善,那么在争夺生存空间的压力下,新资本集团与传统产业集团对经济道路的选择分歧很可能进一步激化,从而引发新的权力博弈。

从目前来看,泰国在存量改革条件下,很难依托本土资源实现经济结构调整,即使侥幸成功,也很难规避沉重的社会代价与高昂的时间成本。不过,近年来本地区蓬勃发展的双边、多边合作,还是为泰国摆脱存量改革泥潭提供了重要机遇。事实上,无论是20世纪60年代的军人威权体制,还是80年代的半民主体制,都是在积极借用外部资源和顺应地区发展趋势的前提下,方才引领泰国顺利度过国家发展模式变革难关,推动了社会经济高速增长。泰国当前同样面临重要外部机遇,在双边层面有中泰战略合作,在次区域层面有澜湄合作,在地区层面有东盟共同体,在跨地区层面有亚太自由贸易区与“一带一路”建设。于是,如何在经济道路选择与调适过程中,有效引入外部资源和融入地区发展趋势,也就成为泰国在推进政治改革的同时必须解决的首要议题。对重返权力核心的军人集团而言,这不仅需要公正的立场、果敢的决断与坚定的信念,更要有高远的战略眼光与共赢的合作心态,否则就很难再次引领泰国渡过国家发展模式变革难关!

【注释】

[1] Paul Chambers, “A Short History of Military Influence in Thailand”, in Paul Chambers ed.,KnightsoftheRealm:Thailand’sMilitaryandPolice:ThenandNow, Bangkok: White Lotus Press, 2013, p.299.

[2]BangkokPost, Dec. 28, 2013.

[3]BangkokPost, May 31, 2014.

[4] 《美国对泰国政变表示失望》,中国新闻网,http://www.chinanews.com/gj/2014/05-23/6202719.shtml

[5] 《泰军政府不满美抨击戒严令警告其勿干涉内政》,新华网,http://news.xinhuanet.com/world/2015-01/29/c_127435849.htm

[6] 《“金色眼镜蛇”联合军演缩水举行》,新华网,http://world.people.com.cn/n/2015/0211/c157278-26543315.html

[7][16][18][35] 周方冶:《20 世纪中后期以来泰国发展模式变革的进程、路径与前景》,《东南亚研究》2015年第5期。

[8] Ted L. McDorman, “The 1991 Constitution of Thailand”,PacificRimLaw&PolicyJournal, Vol.3, No.2, 1995, p.279.

[9] 数据来源:泰国国家统计局网站,http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries.html,2016年2月20日检索。

[10] 周方冶:《泰国“9·19”军事政变与民主政治的前景》,张蕴岭、孙士海主编《亚太地区发展报告No.7(2006)》,社会科学文献出版社,2007年,第166-167页。

[11] 周方冶:《泰国政治格局转型中的利益冲突与城乡分化》,《亚非纵横》2008年第6期。

[12]TheNation, Nov.27, 2007.

[13] Section 25,OrganizationofMinistryofDefenseAct, Thailand, 2008.

[14] 周方冶:《泰国立宪君主政治权威兴衰的过程、原因与趋势》,《南洋问题研究》2012年第2期。

[15]TheNation, Dec. 16, 2015.

[17] 数据来源:泰国中央银行网站,https://www. bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx,2016年3月28日检索。

[19] Nicholas Grossman et al.,Thailand’sSustainableDevelopmentSourcebook, Bangkok: Editions Didier Millet, 2015, p.155.

[20][21] 周方冶:《政治转型中的制度因素:泰国选举制度改革研究》,《南洋问题研究》2011年第3期。

[22]BangkokPost, March 24, 2016.

[23] “Thai Students Required to Recite Prayuth’s 12 Core Values Daily”, Sep.22, 2014,https://asiancorrespondent.com

[24] Wad Rawee, “Crime and punishment under the Thai junta”, Aug. 13, 2015. http://asiapacific.anu.edu.au

[25] (泰国)《星暹日报》2015年9月12日。

[26] (泰国)《星暹日报》2015年9月8日。

[27]TheNation, Sep. 30, 2015;TheNation,Oct. 2, 2015;TheNation,Oct. 6, 2015.

[28]TheNation, Oct.30, 2015;TheNation,Jan.15, 2016;TheNation,Feb.19, 2016;TheNation,March 8, 2016.

[29]BangkokPost, Dec. 16, 2015.

[30]BangkokPost, Jan. 6, 2016.

[31]BangkokPost, Jan. 14, 2016.

[32] (泰国)《星暹日报》2015年10月21日;(泰国)《星暹日报》2016年3月6日。

[33] (泰国)《星暹日报》2016年2月21日。

[34]TheNation, Feb. 4, 2016.

[36] 数据来源:泰国中央银行网站,https://www. bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx,2016年3月28日检索。

[37] 周方冶:《泰国政治转型中的政商关系演化:过程、条件与前景》,《东南亚研究》2012年第4期。

【责任编辑:陈文】

The Path, Causes and Prospect of Political Regression of Thai Military Junta in Early 21st Century

Zhou Fangye

(National Institute of International Strategy, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100007, China)

Thailand; Coup; National Development Model; Military Junta

In early 21st century, Thai military has launched coups for twice during the national development model change process, and returned:to the core of power. There are three main causes that facilitated the political regression of Thai military junta: The consensus of the vested interest groups on “anti-Thaksin” movement, the aspiration of the conservative camp on revival of the traditional political order, and the demand of the populace on stability, harmony and development. After coming to power, Thai military junta tried hard to recover the oligarchic power structure under the traditional political order, by introducing new institutional arrangements, reshaping the traditional ideology, and repressing the political opponents. Judging from the current situation, Thailand’s political future will largely depend on the economic recovery process. Unless the Prayut government can take advantage of external resources effectively to solve the stock reform problem, otherwise, it would likely trigger a new round of political conflict and power game again.

2016-05-30

周方冶,中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员、中国(昆明)南亚东南亚研究院泰国研究所特约研究员。

中国(昆明)南亚东南亚研究院重大项目“中国—中南半岛战略大通道建设的政治风险研究”。

D733.61A

1008-6099(2016)04-0012-12