供给侧改革背景下的粮食加工产业链整合与优化

——基于粮食主产区四省七县的实地调查

2016-08-15余志刚

王 洋,余志刚

(东北农业大学 经济管理学院,哈尔滨 150030)

供给侧改革背景下的粮食加工产业链整合与优化

——基于粮食主产区四省七县的实地调查

王洋,余志刚

(东北农业大学 经济管理学院,哈尔滨 150030)

供给侧改革驱动为粮食主产区加工业要素整合与优化配置带来了机遇。当前,粮食主产区加工业存在产业链条过短、规模小而分散、加工产能过剩、成本压力过大、产品品牌不响等问题,究其原因主要有土地指标受限、政策支持匮乏、企业融资困难、交通运输不便等。研究建议从推进粮食加工企业整合重组、发展壮大粮食深加工龙头企业、加大对相关企业的资金扶持力度、提高粮食加工企业产品的市场知名度和占有率、加快粮食深加工技术研发与人才引进、加强主产区粮食加工业发展的配套设施建设等方面对粮食加工产业链进行整合与优化。

供给侧改革;粮食加工;产业链整合;产业链延伸

经济新常态下,人口红利、土地红利呈现出边际效益递减,单纯地通过刺激消费带来经济发展变得越发困难。2015年11月中央财经工作会议提出的供给侧改革给出了一个新的发展方向。所谓供给侧改革是从供给、生产端入手,通过解放生产力、提升竞争力促进经济发展。具体到农业领域就是要“着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体系质量和效率”,就是要“高度重视去库存、降成本、补短板,加快消化过大的农产品库存量,加快粮食加工转化”。粮食加工是连接粮食生产、流通与消费的关键环节,在保障国家粮食安全方面居于十分重要的地位。从中国粮食加工业的现状来看,存在着一个看似“矛盾”的现象:在粮食主产区,粮食加工业发展较为缓慢;相反,在粮食主销区,粮食加工业相对发达。从整个粮食产业链来看,加工环节利润较大,而生产环节利润较低,这就造成了主产区生产粮食吃亏,而主销区加工粮食“获利”的现象。这种不合理现象不仅严重影响了主产区农民种粮、政府抓粮的积极性,还扭曲了社会公平,造成整个粮食经济系统效率低下。为了解粮食主产区加工业的现状,课题组于2014年9月至2015年10月走访了黑龙江、河南、湖北、江西4个省区的方正县、绥化市北林区、兰西县、滑县、长垣县、潜江市、余江县7个县(市、区),对粮食主产区粮食加工企业发展问题进行了深入的调查研究。

一、粮食主产区粮食加工业发展现状

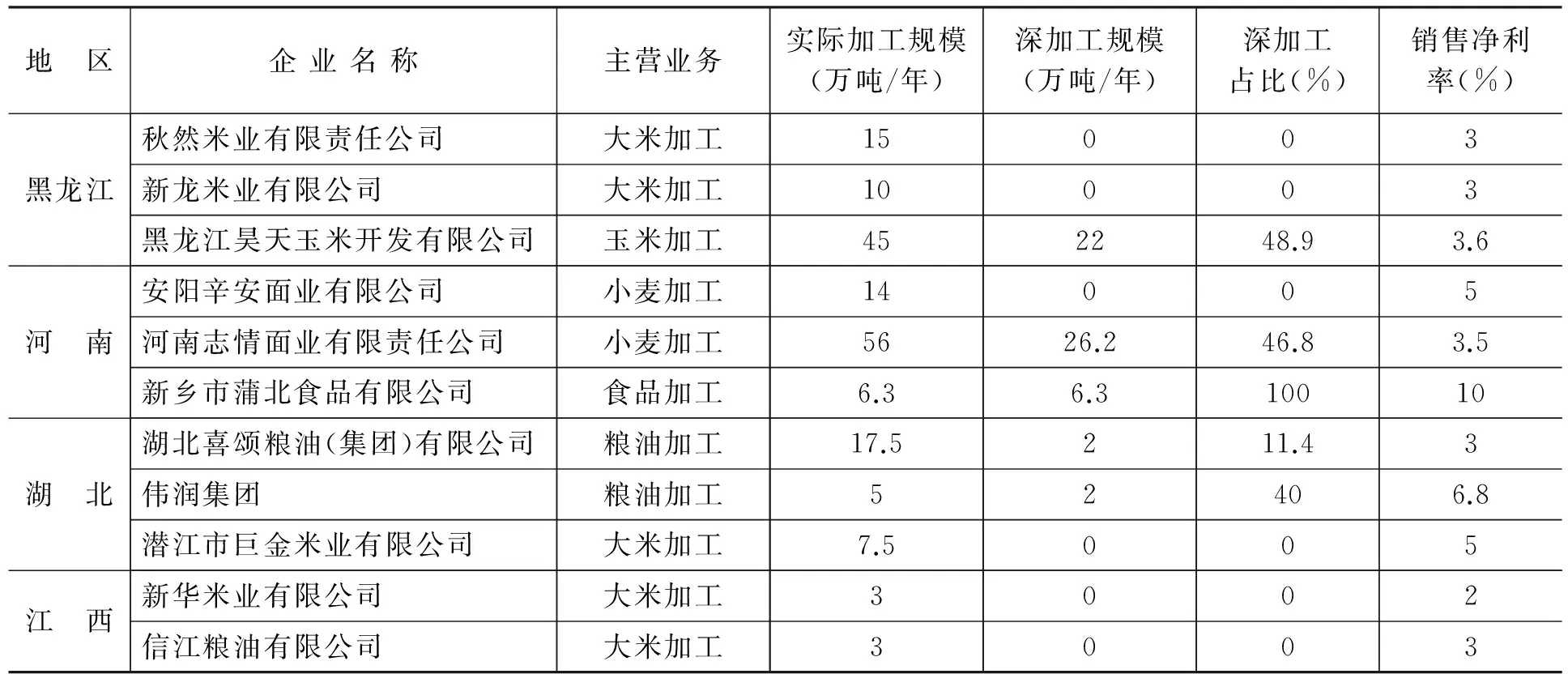

从地域和类型划分上来看,调研企业样本基本涵盖了主要粮食品种,具有较好的代表性(见文后表)。从调研情况来看,当前样本区粮食加工企业呈现小、散、弱的局面,产业链条短,主要在粮食加工“最浅”的领域竞争,加工能力严重过剩,企业开工严重不足,利润空间相对狭小,受原料粮价格波动影响较大,企业承受风险的能力很弱。小微企业面临未来大型企业可能进入的威胁,生存压力巨大。同时,由于粮食加工企业利润低、上缴税款少、财政收入低,粮食主产区地方经济发展缓慢,劳动力就业困难,产业升级和转型迟缓。具体来讲,粮食加工业主要存在如下五个问题。

1.产业链条过短。在发达国家,粮食加工后可增值1~4倍,农产品加工业产值与农业产值之比在3∶1以上,美国已经达到5∶1,而中国是0.5∶1,差距相当明显。粮食加工转化能力和产业链条的长度是影响粮食经济发展、农业生产和助农增收的重要因素。而中国粮食加工企业普遍以粗加工为主,深加工规模较小。从调研情况来看(见文后表),在走访的4个粮食主产区的11个粮食加工企业中,新乡市蒲北食品有限公司是粮食深加工企业,主要开展主食加工,销售净利率高达10%;黑龙江昊天玉米开发有限公司、河南志情面业有限责任公司和伟润集团的部分深加工产品占实际开工产能的40%以上,销售净利率为3.5%~6.8%;而秋然米业有限责任公司、新龙米业有限公司、安阳辛安面业有限公司、潜江市巨金米业有限公司、新华米业有限公司、信江粮油有限公司等在本地均没有深加工项目,产品附加值不高,销售利润率较低。产业链条过短、产品附加值不高、粮食本身巨大的财富和利润空间不能得以挖掘,这直接影响企业的经济效益和地方经济的发展。

2.规模小而分散。由于粮食加工领域进入门槛较低,近些年涌现一批规模不等的粮食加工企业,整体规模呈现小而分散的特点。如滑县10吨以上的小面粉厂百余家,其转化加工量约占本地城乡居民口粮数量的1/3,总加工量约为5万吨;湖北省潜江市大米加工企业有32家,年加工规模10万吨的企业仅有潜江市巨金米业有限公司一家,年加工规模5万吨的企业有6家,占比为19%,年加工规模小于5万吨的企业有25家,占比为78%。粮食加工业规模小且分散不易形成集聚效应,会导致产业发展高耗、低效。

3.加工产能过剩。目前,粮食主产区加工企业普遍开工不足,产能过剩。除昊天玉米开发有限公司和新乡蒲北食品有限公司开工较足(开工比率为100%)之外,其他企业开工比率仅为30%~70%。究其原因,主要是粮源有限且粮食品质不高,导致企业“无粮下锅”。各地存在争抢粮源的问题,如黑龙江省方正县水稻年产50万吨,而当地大米加工企业100多家,规模较大的东方粮油集团、秋然米业和新龙米业年加工水稻能力总和就高达80万吨。秋然米业2/3的粮源来自本地,其余来自于周边县市,如通河、延寿等地。加工产能过剩造成资源巨大浪费,企业开工不足直接影响企业的经营效益。

4.成本压力过大。近几年,粮食价格逐年上涨,用工价格也逐年攀升,原料和用工成本占到总成本的70%以上。而粮食加工企业多为粗加工、利润空间狭小,面对高昂的生产成本,企业抵御风险的能力很差。如稻谷收购价走强,大米市场价疲软,“稻强米弱”现象让不少粮食加工企业陷入困境。进口大米到岸价仅1.6元/斤,而国产大米卖到2元/斤。受进口大米低价冲击,很多大米加工企业关停。江西省粮食局的一份调研报告表明,2013年,全省有38家大米加工企业注销,有252家大米加工企业停产,接近总数的28%。在关停企业中,日加工100吨以下的企业超过80%[1]。

5.产品品牌不响。品牌建设是粮食加工企业的薄弱环节,若要打响品牌,推介和宣传很重要,其中的广告费、推介费用很高,对于微利的粮食加工企业来说负担太重,大部分企业没有经济实力去做大规模的品牌宣传,因而导致产品销路不畅。对于有实力做宣传的粮食加工企业来讲,由于监督管理不完备,假冒仿制现象难以控制,因而企业利益会受到损害。走访中,很多粮食加工企业表示对于品牌的宣传,地方政府应发挥积极作用,若一个地区的粮食加工产品品牌叫响,不仅使企业受益,而且会带动整个地方经济的发展。

二、粮食主产区粮食加工业发展面临的制约因素

通过访谈调查我们发现,在粮食主产区,粮食加工企业凭借显著的资源优势开展简单粗加工,虽然利润率相比深加工要低,但风险要小得多;在粮食主销区,粮食加工企业没有丰富的粮源,如果仅进行简单粗加工,除去运输成本,利润空间很小,生存压力会很大,所以企业都会大力发展深加工以赚取更多利润。可以说,主产区粮食加工业发展之所以缓慢,一方面是由于自身动力不足,另一方面则是由于政策的限制和刺激不足。从政策等客观因素来看,制约粮食加工业发展主要有以下四个方面。

1.土地指标受限。由于国家严格限制粮食主产区土地用途,所以粮食加工企业用地成为制约其发展的重要障碍。很多企业想扩大规模,新建厂房、仓容,却没有土地。例如,黑龙江省某大米加工企业负责人谈及企业目前面临的最大困难就是土地,曾经计划2015年建2万吨的仓容,有闲置的库可以和中粮合作,通过储粮赚取保管费,但土地局批的地已满负荷。此外,由于土地指标受限,地方政府招商引资也被限制。河南省滑县和长垣县、湖北省潜江市、江西省余江县等地方政府都有把本土粮食深加工做大做强的想法,希望通过招商引资引进大型粮食深加工企业,带动地方经济的发展,但苦于没有土地,该想法无法付诸实施。

2.政策支持匮乏。国家对粮食生产非常重视,但对企业收购、加工和流通方面的政策支持则相对较少。在粮食运销方面,运销补贴是补给销区企业的,而产区的粮食加工企业没有任何补贴;在建仓方面,虽然有建仓补贴,但是分配不均,不是所有的企业都能得到;在贴息方面,贴息额度较小;在粮食深加工方面,国家和地方给予的政策支持几乎是空白的,部分地方政府给予粮食加工企业贴息贷款,但额度很低,可谓杯水车薪。发展粮食深加工虽然利润率高,但资金需求多、技术高、承担的风险大,企业发展要稳中求胜,步子不敢迈得太大。许多企业已经有了开展深加工的想法,甚至已经做好资金和设备方面的准备,如果政府能够给予一定的政策保障,企业则会尽快实施。

3.企业融资困难。规模粮食加工企业由于实力较强、信用较好,相对容易获得贷款。但是对于多数中小型粮食加工企业来说,融资十分困难。一方面,企业发展需要的资金量非常大,如收粮、建仓、购买设备等,尤其在收粮高峰期需要的资金更多,日资金需要量可高达300万元;另一方面,由于中小粮食加工企业规模小、经营管理水平低、信用程度低、担保抵押难等问题的存在,使之在间接融资市场,或是直接融资市场都很难筹得所需资金[2]。

4.交通运输不便。许多粮食主产县地域条件较差,交通不便利,不通铁路,而公路的运输成本又很高,粮食生产加工利润很大一部分被运输成本抵消。例如,滑县是河南省第一产粮大县,小麦品质很好,地方政府也制定了许多优惠政策吸引各地大企业来这里投资建厂,益海嘉里集团、统一企业都来过,对资源很感兴趣,但因为当时没有铁路和高速而无奈放弃;黑龙江省方正县大米是中国驰名商标,但是方正县不通铁路,销售大米只能选择公路,粮食加工企业又得不到运销补贴,导致企业利润流失。

三、粮食主产区粮食加工产业链整合与优化的路径

目前,国家支持粮食主产区粮食生产的相关政策大都是普惠性的,忽视了粮食主产区除粮食产业之外的其他领域的政策需求。只有将粮食产业政策与粮食主产区发展紧密结合,才能从根本上兼顾粮食安全与经济社会发展,使得粮食主产区在确保国家粮食安全的同时,能够与全国其他地区同步实现小康和现代化[3]。这不仅应充分发挥政策、资金、市场、人才、科技等生产要素的作用,为粮食主产区发展粮食精深加工创造良好条件,还应推动粮食加工业由总量扩张向质量升级转变,由资源消耗向创新驱动转变,由分散无序向集聚发展转变,从而促进粮食主产区加工业科学发展,为实现经济增长、农民增收提供有力支撑[4]。

1.做好整合文章,营造粮食加工企业发展的优良市场环境。一是积极推动企业并购、重组、联合,支持优势企业做大做强,提高粮食加工市场集中度。具体来讲,支持企业通过兼并、联合、重组整合和“走出去”等多种形式,形成若干综合性大型骨干粮食企业和企业集团;通过以大带小、股份制改造、租赁承包、拍卖出售等方式,引导中小企业进一步优化结构和转型,走“专、精、特、新”发展道路[5];对现有规模小、工艺设备简陋、产品质量差的小企业,要逐步淘汰,通过资源整合提高现有设备的综合利用能力;对新建项目,要进行必要的论证和审核,防止低水平重复建设,防止盲目投资,造成社会资源浪费。

2.做大企业文章,粮食主产区应着力发展壮大粮食深加工龙头企业。鼓励粮食主产区培育龙头企业,千方百计引进发展基础好、带动能力强的粮食深加工企业,为农业龙头企业补充新鲜血液;建议放宽对粮食加工企业用地的限制,对其用地建厂房、建仓容应给予支持,免征或减征土地使用税;积极探索和创新粮食加工企业与农户的利益联结机制;大力发展订单农业,明确农企双方权利与义务,引导农户推行标准化生产,提高合同履约率,促进农企形成相对稳定的购销关系。

3.做优扶持文章,加大对粮食加工企业的资金扶持力度。首先,应拓宽粮食加工企业融资渠道。建议金融机构在发放企业动产和不动产抵押贷款的基础上,进一步开展对非公有制企业信用等级评估工作,建立完善非公有制企业融资担保和信息服务体系。根据企业银行信用和商业信誉,发放企业信用贷款,缓解企业融资难问题。其次,通过加大财政投入力度,对开展深加工的粮食企业给予相关的金融支持和实行优惠的税收政策。最后,对于地方政府积极发展粮食深加工的,国家应给予一定的转移支付。建议企业扩大生产规模,发展粮食深加工,对企业新增规模产能,采取先建后补或项目补贴的办法进行资金补助。此外,土地出让金重点向粮食主产区倾斜,用于土地整理、开发和改良农田基础设施建设。

4.做精品牌文章,着力提高粮食加工企业产品的市场知名度和占有率。首先,应强化品牌意识,重视品牌宣传及经营工作,鼓励和支持粮食加工企业注册商标,切实抓好绿色食品、有机食品等认定认证和地理标志产品保护;其次,制定品牌奖励政策,鼓励粮食加工企业开发附加值高、市场竞争力强的名牌产品,并按市场绩效给予一定奖励;最后,相关部门应积极借助各类农产品展销会、博览会,组织粮食加工企业全力参展,倾力推介企业品牌,提高产品知名度。

5.做实引进文章,加快粮食深加工技术研发与人才引进。加大国家科技计划对粮食深加工科技创新及成果转化的支持力度,建立相对完善的粮食深加工技术支撑体系,鼓励粮食主产区加工企业建立研发机构,并与高校、科研院所结成创新战略联盟;推进企业自主创新,支持基础较好、技术含量较高、发展规模较大、拥有广阔市场前景的关键设备自主化;对于主产区粮食加工企业引进优秀人才,国家和地方政府应安排专项资金给予补贴。

6.做强基础文章,加强粮食加工业发展的配套设施建设。借助多方力量,加快粮食主产区公路、铁路货台、运输工具、装卸机械、仓储等配套设施建设,努力打造多层次立体互补的现代粮食物流体系,为粮食产业化发展提供必要保障;在主产区重要物流节点乡镇和产粮基地等优势区位,构建粮食批发市场,制定优惠政策,吸引大型粮食加工流通企业进场交易。由政府出面引导和扶持组建大型粮食物流企业,积极申报粮食物流仓储设施财政资金项目,努力推广粮食的“四散”作业,减低粮食流通成本,开辟粮食及食品物流配送市场,全面提高粮食主产区粮食物流水平和效率。

[1]吴齐强.稻强米弱,粮企在夹缝中挣扎——来自江西粮食主产区的调查[N].人民日报,2014-07-20(10).

[2]韩君.粮食安全与财政支农支出结构调整[J].商业研究,2013,(12):138-141.

[3]魏后凯,王业强.中央支持粮食主产区发展的理论基础与政策导向[J].经济学动态,2012,(11):51-57.

[4]宗锦耀.深刻认识农产品加工业的重要地位[N].农民日报,2014-07-12(3).

[5]赵予新.产粮大省粮食产业链优化研究[J].农业经济,2014,(1):22-24.

表 粮食主产区粮食加工企业经营规模

[责任编辑:房宏琳,曾博]

1002-462X(2016)03-0093-04

2015-12-27

国家自然科学基金项目“我国粮食产业发展中的主产区政府利益与行为研究”(71303041);“新形势下我国粮食宏观调控的机制设计与政策选择”(71203207);国家社会科学基金项目“基于效率改进的粮食主产区农机合作社治理机制与政策导向研究”(13CJY079);教育部人文社会科学基金项目“我国粮食宏观调控的计量分析与政策选择”(12YJC790244);东北农业大学青年才俊计划项目(14QC54、14QC57)

王洋(1983—),女,副教授,从事农业经济研究;余志刚(1983—),男,

,副教授,从事农业经济理论与政策、粮食经济研究。

F323.5

A

·农业经济与农村发展·