共时与历时视角下的对外汉语词汇教学

2016-08-09郭作飞刘宸瑜

郭作飞 刘宸瑜

(重庆三峡学院文学院,重庆万州 404020)

共时与历时视角下的对外汉语词汇教学

郭作飞 刘宸瑜

(重庆三峡学院文学院,重庆万州 404020)

摘 要:秉持共时描写与历时演化相结合的研究策略,文章先采用对比分析法确定对外汉语词汇教学的重难点,然后从语义、语用及语法功能“三个平面”对近义词展开共时辨析,并对多义词和成语进行追根溯源的历时分析。这样便可帮助学习者在充分理解词义的基础上强化记忆,达到事半功倍的教学效果。

关键词:共时与历时;对外汉语教学;教学策略

一、引 言

瑞士语言学家索绪尔作为现代语言学的重要奠基人,对二十世纪的现代语言研究有着十分深刻的影响。他的《普通语言学教程》是现代语言学发展历程中的一座丰碑,为现代语言学理论系统的建构提供了最直接的支撑。在索绪尔的语言理论体系中,共时与历时的观点是语言研究的重要原则和方法。所谓“共时语言学”,是研究同一个集体意识感觉到的各项同时存在并构成系统的要素间的逻辑关系和心理关系;所谓“历时语言学”,是研究各项不是同一个集体意识所感觉到的相连续要素间的关系,这些要素一个代替一个,彼此间不构成系统[1]136。按照索绪尔的观点,一种语言现象总是处在共时和历时的交叉网络中。因此,从共时和历时两个角度去观照存在的语言现象,语言研究和语言应用才有价值和意义。将共时与历时分析的方法用于对外汉语教学,能更好地指导教师开展教学,帮助学生在充分理解的基础上达成学习之目的。基于以上原因,本文拟从共时存在描写和历时演变分析两个维度,探讨对外汉语词汇教学中的近义词、多义词和成语等词汇教学的策略。

二、共时分析与对外汉语词汇教学的策略

共时性研究是研究语言系统内部各要素的状态及其相互之间的关系。因此,对外汉语共时性教学策略就必须涉及到对比分析、语义、语用和功能等方面的探讨。

(一)对比分析把握词汇教学的重难点

对比分析(Contrastive Analysis),源于不同语言之间的接触,是将目标语同母语的语言系统进行共时性对比研究,寻找相互之间的异同点,揭示各自的本质特征。目标语与母语的相似部分少干扰,易掌握;目标语与母语的相异部分多干扰,难掌握。教师将学生的目标语与母语加以比较,可以发现两者之间的差异,了解学生学习的困难所在,预测可能出现的错误,从而更好地组织教学。

1.对比分析的预测功能有利于对外汉语的教材编写和课堂设计

只有教师在深刻了解自己所教语言和学习者的母语之后,才能编出好的教材,才能准确把握教学的重点和难点,增强教学的预见性和针对性。同时,它也能“帮助学生减少学习中的盲目性、增强自觉性,有利于他们排除母语习惯的负迁移作用,发挥正迁移作用,从而达到正确运用外语的目的。[2]1”比如:汉语中有许多兼表“从事某职事”和“承任该职事的人”这两种意义的双音节词,例如:导演、指挥、看守、督查、编辑、翻译等。这些双音节动词能够较为自由地将动作转指为施动者,通常不需要在形式上作标记,这与较为能产的派生语言不同,如,英语中有大量的构词前、后缀,动词将动作转指为施动者时,通常要加“-er”或“-or”,因此汉语中许多兼表“从事某职事”和“承任该职事的人”的多义词对应英语中的两个词:翻译:interpret / interpreter;导演:direct / director;督察:inspect / inspector;看守:caretake / caretaker;指挥:conduct / conductor;编辑:edit / editor。许多学习者没能克服母语词汇知识的负迁移作用,在学习汉语的过程中进行了错误的类推,按照母语派生词的结构特点仿造出了导演人、指挥人和编辑人,等等[3]。

又比如:汉语中有些成语是和其他语言中的一些成语存在着某种对应关系的。如“熟能生巧”对应“practice makes perfect”、“晴天霹雳”对应“a bolt from the blue”、“趁热打铁”对应“strike while the iron is hot”,像这些在英语中基本对应的成语,就可以通过英汉对比的方式来增强记忆。再如日语中有很多字形、语义和用法都与汉语基本相同的成语,如:一诺千金、一举两得、泰然自若、温故知新等,对于这类成语,教师应启发学生发挥其母语的正迁移作用。另外,还有一些同字形而不同语义的成语,如日语中用“落花流水”比喻男女之间的相爱相思;“一刀两断”表示迅速地采取果断措施,对于这类成语教师可以提供大量例句,让学生在语境中熟悉并理解成语,帮助他们排除母语的负迁移作用[4]。

2.对比分析的诊断功能有利于对外汉语的水平测试

语言测试通常选择一些具有代表性的语言测试项目进行测试,一般集中在外语学习中可能出现或已经出现困难的项目。这种困难主要来自外语本身的特殊性或母语与外语的差异点,从而确定测试的重点和难点[5]。比如汉语水平考试(简称HSK)为测试母语非汉语者(包括外国人、华侨和中国少数民族考生)的汉语水平而设立的一项国际汉语能力标准化考试,部分试题的设置就是依托对比分析的理论。

对比分析不仅能完善语言学理论体系及外语教学理论研究,还能更好地为外语词汇教学实践服务。作为一种基本的语言教学理论模式,它的预测功能和诊断功能在对外汉语教学中产生了积极的促进作用。

(二)从三个平面辨析近义词

所谓“三个平面理论”,是指在汉语语法研究中要区分句法、语义和语用三个平面,而在具体分析句子时又要将三者结合起来的思想。1981年,胡裕树先生在他主编的《现代汉语》(增订本)中率先提出这一理论,指出“必须区别三种不同的语序:语义的、语用的、语法的”。[6]337尔后,文炼、胡附《句子分析漫谈》对此作了进一步阐发,认为“虚词的作用也有语义的、句法的、语用的区别”,并指出“必须区分一般主语(陈述对象)与话题主语(脱离句法控制的话语焦点)”,“独立成分”与“提示成分”都属于语用成分[7]。正式提出“三个平面”这一名称,并从理论上首次进行全面阐述的当推胡裕树、范晓合写的《试论语法研究的三个平面》[8]。三个平面理论是20世纪80年代汉语语法理论上的一个杰出贡献,它在1980年代汉语语法研究中发挥了重要作用。此后,这一理论视角也用于汉语研究和应用的其他方面。

汉语中的近义词是留学生在汉语学习中的瓶颈问题,也是HSK汉语测试的重点内容。下面我们选取汉语学习者在使用中容易出错的几组近义词,从语义、语用、功能三个平面进行共时辨析。

1.辨析语义细微差别

螺内酯诱导神经母细胞瘤SK-N-SH细胞株凋亡及其机制 … ………………… 韩莲花,等(12):1407

“科学地分别、准确地辨析近义词语义上的细微差别,引导外国留学生从本质上认清相关近义词语义各个方面的异同,是学生能够准确地理解、正确使用近义词的必要前提。[9]”例如:

(1)“感受”和“感觉”:“感受”是内心的活动,“感觉”是除了内心的活动以外还有感觉器官的活动。如,我感觉(感受√)到了生活的不易。感觉(感受×)有点儿冷。感觉(感受×)这个人怎么样?

(2)“检查”和“检察”:“检查”是为了发现问题而用心查看;“检察”是检举核查,考察(犯罪的事实)。如,应该定期检查(检察×)身体。加强对大案要案的检察(检查×)工作。

(3)“欣赏”和“观赏”:“观赏”是以愉快的心情看,用的是视觉;“欣赏”以愉快的心情看或听,用的是视觉、听觉、嗅觉、味觉等感觉器官,另外还有认为好,喜爱,表示肯定的意思。如,观赏(欣赏)精彩的杂技表演。大家欣赏(观赏×)他的才华。他的休息方式是欣赏(观赏×)古典音乐。

2.深入语境,区分不同语用色彩

一些留学生因为不清楚词语的语用色彩(感情色彩、语体色彩)而出现近义词语用偏误,所以学会辨别语用色彩,对学生正确使用近义词会大有帮助。

感情色彩主要分为褒义、中性、贬义。通常带有赞扬、喜爱、肯定等感情色彩的为褒义;带有憎恨、厌恶、否定等感情色彩的为贬义;不表褒贬的为中性。如“成果、后果、结果”这一组词,都有“结果、结局”的意思。不同的是,“结果”是指事情发展的最终状态,既可以指好的状态,也可以指坏的状态,为中性;“成果”是指取得的成就或成绩,带有褒义色彩;“后果”是指糟糕的结局、不好的结果,含有贬义色彩。还有,顽强—顽固;机智—狡猾;教诲—教唆;宠爱—溺爱;赞扬—吹捧;果断—武断;团结—勾结。

3.区分词性和搭配对象,通过组合关系认知语法功能

词性不同,词语在句中位置不同,语境搭配也就不同,因此,帮助学生区别近义词的句法功能是词汇教学必须重视的一个方面。比如:

(1)“忽然”和“突然”:在动词前可以相互替换,“突然”是形容词,既能作定语,也能作补语;“忽然”是副词,就没有这种语法功能。如:突然(忽然√)下起雨来了。事情发生得太突然(忽然×)。

(2)“清楚”和“清晰”:“清楚”是动词也是形容词,且可以重叠;“清晰”只是形容词,不可重叠使用。如,耳机的声音很清楚(清晰√)。我清楚(清晰×)他的情况。风景看得清清楚楚(清清晰晰×)。

在对外汉语词汇教学的过程中,除了注意区分词性,还应抓住词语的搭配对象来指导学生辨析近义词。教师可以给学生提供一些具有规律性的词语组合,指出近义词在搭配上的不同特点,进而帮助学生确定近义词的语义范围,使他们在使用过程中体会近义词之间的差异,不仅有助于提高学习效率,而且还能提高近义词使用的准确性。例如[10]:

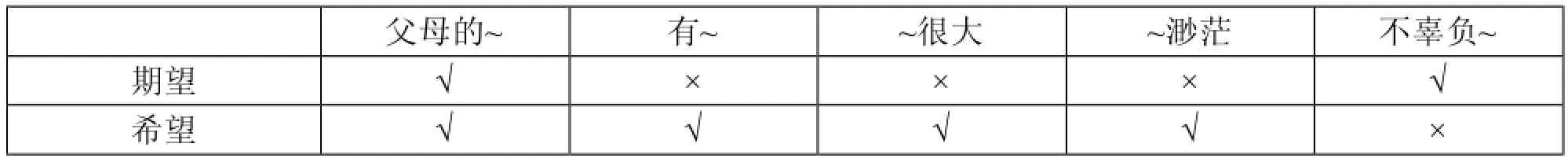

(1)“期望”的对象在未来;“希望”没有这个限制,且可以作“有/没有”的宾语。

父母的~ 有~ ~很大 ~渺茫 不辜负~期望 √ × × × √希望 √ √ √ √ ×

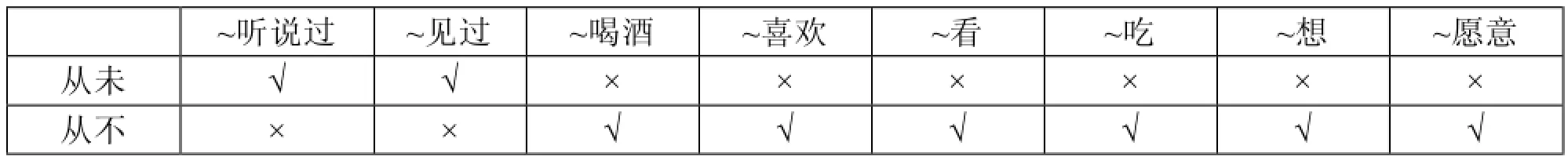

(2)“从未”否定说话以前的动作和情况,常与“过”搭配使用;“从不”表示对意愿的否定,可以否定说话前和说话时的动作、情况。

~听说过 ~见过 ~喝酒 ~喜欢 ~看 ~吃 ~想 ~愿意从未 √ √ × × × × × ×从不 × × √ √ √ √ √ √

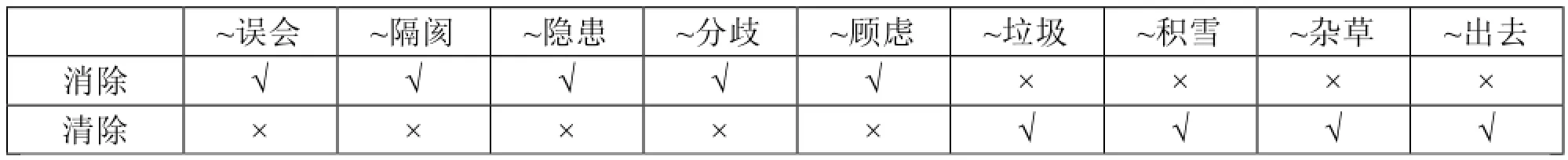

(3)“消除”的对象为抽象的事物,“清除”的对象多为具体事物。

~误会 ~隔阂 ~隐患 ~分歧 ~顾虑 ~垃圾 ~积雪 ~杂草 ~出去消除 √ √ √ √ √ × × × ×清除 × × × × × √ √ √ √

三、历时分析与对外汉语词汇教学的策略

历时性研究是关注同一语言要素或关系,在不同时间层面上的状态以及状态的演化。虽然对外汉语词汇教学的内容主要是现代汉语的词汇知识,但是由于现代汉语共时层面的某些词汇特征源自有规律的历时演化,词语现代的含义与古代的含义之间都具有深刻的历史渊源,所以不论是词汇研究还是词汇教学,都应力求沟通古今,了解词义的演化过程。将词语的历时演化与共时特征联系起来,能使学生较为全面地了解词语。提高词汇习得质量,减少反复机械记忆的负担,许多因字面意思而引起的困惑也可以得到解决,真正提升语言学习者的词汇能力。

(一)源流关系梳理强化对多义词语义理解

在汉语词汇教学过程中,我们除了对词语现代使用情况作细致描写外,还要对词义的来源及其发展变化进行分析。随着社会的不断进步,旧词语的消亡,新词语的产生,词汇演化是历史必然。同时,作为新词语产生的一种方式——旧词赋予新义,也是汉语词汇历史发展的重要表现形式。一些词语常常由单义发展为多义,让词义内涵更加丰富,使语言可以更经济高效地运转。因此,在对外汉语词汇教学中,我们应以一种发展的眼光,从历时的角度去探索词的意义,进行词源教学,寻觅具体词的来龙去脉。分析不同义项间的源流关系,才能拓宽词汇教学的思路,增加学生的词汇知识,加深他们对词义的理解。需要指出的是,在课堂上讲解词语的产生和词义的具体演变过程是没有必要的,但是对外汉语教师可以利用词义演变的规律来引导学生进行义项归类,从而强化对汉语多义词的理解性记忆。

在词典中,多义词的若干义项逐个排列,但实际各个义项的地位是不平等的。它们有的是词语最初的本义,有的是最常用的中心义,还有的是通过派生出来的引申义、转义或比喻义等。因而,在本义与派生义之间,或多或少都存在千丝万缕的联系,这种联系就构成了词义的历时演化。以“老”为例,《说文·老部》:“老,考也。七十曰老。”我们可以认为,“老”字的本义为“年龄大”。在《现代汉语词典》(第五版)中,“老”共有17条义项[11]:

①<形>年岁大(跟“少、幼”相对):~人|~大爷|他六十多岁了,可是一点儿也不显老;②老年人(多用作尊称):徐~|敬~院|扶~携幼;③<动>婉辞,指人死(多指老人,必带“了”):隔壁前天~了人了;④对某些方面富有经验;老练:~手|~于世故;⑤<形>很久以前就存在的(跟“新”相对,下⑥同):~厂|~朋友|~根据地|这种纸烟牌子很~了;⑥<形>陈旧:~脑筋|~机器|这所房子太~了;⑦<形>原来的:~脾气|~地方;⑧<形>(蔬菜)长得过了适口的时期(跟“嫩”相对,下⑨同):油菜太~了;⑨<形>(食物)火候大:鸡蛋煮~了|青菜不要炒得太~;⑩(某些高分子化合物)变质:~化|防~剂;⑪<形>(某些颜色)深:~绿|~红;⑫<副>很久:老张近来很忙吧,~没见他了;⑬<副>经常:人家~提前完成任务,咱们呢;⑭<副>很;极:~早|~远|太阳已经~高了;⑮<形>排行在末了的:~儿子|~闺女|~妹子;⑯前缀,用于人称、排行次序、某些动植物名:~王|~三|~虎|~玉米;⑰(Lǎo)<名>姓。

研究表明:辞书义项的排列基本上可以反映出词义演进的历史。下面我们就从“老”的本义出发,分析《现代汉语词典》中所列的这些义项。教师可以引导学生运用词源与义项归类相结合的方法,对以上17个义项进行归类分析。通过义项归类,学生会发现通过①能推出②,进而再推出③。这些义项的共同语义特征是“年龄大”,引申含义是“经历时间久的”。再以这一特征为联系点,可以推出⑤⑥⑦⑫,又因“经历时间久”,而导致“程度、状态发生变化”,从这一联系点上,又推出⑧⑨⑩三个义项。接着指出,“老”字作为形容词,经常与名词搭配,构成名词词组,天长日久,在词组凝固成词的过程中,前面的修饰部分“老”发生虚化,由一个词变成了一个语素,[12]词缀“老”(义项⑯)就是在这个过程中产生的。然后,教师再补充对学生而言的新信息,如④⑪⑬⑭⑮,让学生自行归纳整理。[13]

语言是一个开放、不断变化的系统。社会的发展、新事物的产生,人的思维不断精密化等,都会在汉语的词汇中留下痕迹。尤其面对高速发展的现代社会,对外汉语教师的课堂词汇教学不可能涵盖所有,包括一个词的所有意义。因而,指导学生运用词源与义项归类相结合的方法来自主学习多义词,能够做到触类旁通——充分利用词语本义,构建一个动态发展的词义脉络,结合词源学习与义项归类,准确掌握和灵活运用更多的多义词。

(二)追根溯源识记成语

汉语成语是在漫长的历史中逐渐形成的,每一个成语都有着独特的历史文化内涵。因而,对成语进行追根溯源,不但能让学生很好地掌握成语的意义,也能让他们在成语教学中学习中国文化[13]-[14]。在成语教学中,把成语的“源”介绍清楚了,其引申义、比喻义也就一目了然了。比如:守株待兔、瞎子摸象、拔苗助长、掩耳盗铃、塞翁失马、愚公移山、黔驴技穷、精卫填海、狐假虎威等。这些成语都具有极强的故事性,采取播放短片或讲故事的方式来阐释成语的深层含义,可以帮助学生增进理解,加强记忆。例如“守株待兔”[16]218,我们常用这个成语来比喻不主动努力而心存侥幸,希望得到意外收获的现象。通过探索和分析成语的来源,既可帮助学生掌握“守株待兔”的含义,也能助其明白“只有踏踏实实地付出自己的劳动,才能有所收获”的道理,从而受到中国文化的熏陶。

此外,许多成语在长期的历史演变中呈现出了明显的模式化形式结构,“依据一定的格式,通过改换某些构词语素,便可引入一系列同格式的成语。教学时可依据这些具有派生能力的格式,举一反三,让学生掌握更多的新成语。”[17]如在讲授“弦外之音”这一成语时,教师可以先告诉学生放在定语和中心语之间的“之”,相当于现代汉语中的助词“的”。相同结构的成语还有“莫逆之交”、“前车之鉴”、“惊弓之鸟”、“等闲之辈”、“用武之地”等,根据这一模式化形式结构,学生便可推导这些成语也都是定中式名词性成语,这既扩大了学生的词汇量,使其准确应用相同结构的成语,又加深了他们对词义的理解,强化了记忆。

四、结 语

在索绪尔理论体系中的共时和历时观点的指导下,通过对词语共时的描述和历时的追溯,加深了我们对词语特征和规律的认识,也为对外汉语词汇教学提供了新的视角。当然,在理解“共时”与“历时这两个语言学的基本原则和方法时,也不能机械地将二者对立起来。对外汉语词汇教学要注意结合词语的共时特点和历时演变,在教学活动中,要认同二者之间的辨证统一,并通过具体的教学情境将二者有机地统一起来,进一步提高教学效果和教学水平:通过对比分析掌握对外汉语教学的重点和难点,从语义、语用和语法功能这三个平面入手展开近义词的共时辨析,有选择性地对多义词和成语进行追根溯源,帮助学生强化词汇的理解性记忆,从而达到最佳的教学效果。

参考文献:

[1] [瑞士]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,2014.

[2] 何善芬.英汉语言对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[3] 张博.汉语词义衍化规律的微观研究及其在二语教学中的应用[J].世界汉语教学,2009(3):355-368.

[4] 王美玲.试论对外汉语教学中的成语教学[D].长沙:湖南师范大学,2004.

[5] 张利.浅析对比分析理论对外语教学的影响[J].外语教学与研究,2012(27):76-77.

[6] 胡裕树.现代汉语(增订本)[M].上海:上海教育出版社,1981.

[7] 文炼,胡附.句子分析漫谈[J].中国语文,1982(3):161-167.

[8] 胡裕树,范晓.试论语法研究的三个平面[J].新疆师范大学学报,1985(2):7-16.

[9] 刘雅文.对外汉语教学中近义词辨析的若干对策[J].新西部,2012(12):159-166.

[10] 杨寄洲,贾永芬.1700对近义词语用法对比[M].北京:北京语言大学出版社,2007.

[11] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(修订本)[Z].北京:商务印书馆,2001.

[12] 郭作飞.汉语词缀形成的历史考察——以“老”、“阿”、“子”、“儿”为例[J].内蒙古民族大学学报,2004(6):50-56.

[13] 程天添.原型理论视野下的对外汉语词汇教学——以“老”为例[J].剑南文学(经典教苑),2011(9):143-144.

[14] 祝东.论诗词读诵吟唱法在对外汉语教学中的应用[J].重庆三峡学院学报,2013(4):149-152.

[15] 杨光.论土家族民间文化对外汉语教学的内涵与途径[J].长江师范学院学报,2013(6):105-107.

[16] 季静,王增坤.中国成语故事[M].杭州:浙江少年儿童出版社,2006.

[17] 杨晓黎.由表及里,形具神生——对外汉语成语教学探论[J].安徽大学学报,1996(1):89-93.

(责任编辑:张新玲)

刘宸瑜(1987-),女,吉林集安人,重庆三峡学院汉语言文字学专业2015级研究生。

中图分类号:G420

文献标识码:A

文章编号:1009-8135(2016)04-0114-05

收稿日期:2016-01-05

作者简介:郭作飞(1973-),男,四川仪陇人,重庆三峡学院文学院教授,博士后,硕士生导师,主要研究汉语词汇。

A Research of the Vocabulary Teaching of Chinese as a Foreign Language in the Synchronic and Diachronic Perspectives

GUO Zuofei LIU Chenyu

(College of Arts, Chongqing Three Gorges University, Wanzhou, Chongqing 404020)

Abstract:Through two approaches, to describe the synchronic existence of words and to investigate the diachronic evolution of words, vocabulary teaching of Chinese as a foreign language could achieve better teaching results. The paper suggests us to grasp the key and the difficult points in vocabulary teaching by contrastive analysis, and then to distinguish the numerous near-synonyms in three planes, i.e., semantic,pragmatic and grammatical function, from the synchronic perspective. In addition, it gives a diachronic analysis of the sources of polysemants and idioms. These strategies are supposed to help language learners to strengthen the memory of vocabularies based on fully understanding of words meanings.

Keywords:synchronic and diachronic; teaching Chinese as a foreign language; teaching strategy