高校不同政治面貌应届毕业生就业调查与比较分析

——以广东南华工商学院为例

2016-08-08文跃玲

文跃玲

(南华工商学院,广东 广州 510507)

高校不同政治面貌应届毕业生就业调查与比较分析

——以广东南华工商学院为例

文跃玲

(南华工商学院,广东 广州 510507)

通过对广东省教育厅毕业生就业信息系统中相关信息资料的整理,获取研究数据,用实证研究的方法,对毕业生“党员”与“非党员”就业信息数据进行统计、检验与比较分析,结果显示,应届毕业生“党员”与“非党员”相比,有较明显的就业优势,且这一优势并非来源于其党员身份。并在对结论展开探讨的基础上,提出了高校教育教学及学生党建工作的对策与建议。

毕业生党员;就业调查;实证研究;比较分析

一、研究背景

高校毕业生党员应是党的优秀后备军,是新一代高素质社会主义建设者和接班人中的优秀代表,为此,中共中央总书记习近平于2014年12月29日在第二十三次全国高等学校党的建设工作会议上强调:高校肩负着学习研究宣传马克思主义、培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的重大任务。加强党对高校的领导,加强和改进高校党的建设,是办好中国特色社会主义大学的根本保证。长期以来,高校政治思想教育工作者,尤其是学生党建工作者,始终保持清醒的头脑,经过坚持不懈的努力,为党和国家源源不断地培养输送了大量的新鲜血液——毕业生党员,他们将成为党和国家发展的中坚力量。而毕业生党员的就业状况既是考量党员综合素质和先进性的标尺,也是学校人才培养、党建工作开展实效性的成果,在当今复杂的社会环境下,尤其是我国高等教育大众化后,毕业生就业竞争越来越激烈的形势下,毕业生党员在跟随庞大的毕业生群体走入就业市场时的就业情况怎样?其先锋模范作用是否仍能体现?通过对毕业生党员就业情况的调查与分析是否能为高校教育教学、学生政治思想及党建工作带来启示?这些应是高校相关教育工作者思考的重要问题。

二、研究方法

本研究通过广东省教育厅“大学生就业在线”毕业生就业信息上报系统的院校管理端,获取广东南华工商学院2015届全体毕业生截止于2015年11月底个人填报的就业信息资料,在进行整理后,采用SPSS19.0软件将应届毕业生的政治面貌分成“党员”和“非党员”,并对这两类群体的“毕业后流向”、“就业薪酬”、“就业单位类型”和“就业单位所属地区”等相关就业信息数据进行统计与检验,比较分析出毕业生党员在整个毕业生群体中的就业状况,并从规律性现象中获取理论依据,为高校教育教学及学生党建工作提出针对性的建议。

三、调查结果

(一)调查样本基本情况与比较

本调查取样为广东南华工商学院2015届全体毕业生,共3353人。其中“男生”1246人,“女生”2107人。毕业生中政治面貌是“党员”的146人,占全体毕业生人数的4.4%,“非党员”3207人,占全体毕业生人数的95.6%。毕业生中家庭与就业双困生共109人,其中“党员”有7人,占党员人数的4.8%;“非党员”有102人,占非党员人数的3.2%。(见表1)

表1 调查样本基本情况统计表

(二)毕业生党员与非党员毕业流向比较分析

“毕业流向”变量中分有5个选项:“就业”、“升学”、“出国留学”、“创业”和“待业”。调查获知,毕业生党员在5个选项中的人数和比例分别是:“就业”137人,占党员总人数的93.8%;“升学”8人,点5.5%;“出国留学”1人,占0.7%;“创业”和“待业”均为0。非党员毕业生在5个选项中的人数和比例分别是:“就业”3063人,占非党员人数的95.5%;“升学”60人,占1.6%;“出国留学”50人,占1.6%;“创业”16人,占0.5%;“待业”18人,占0.6%。从表2可看出毕业生党员“升学”的比例明显高于非党员;“待业”和“创业”的比例明显低于非党员,均为“0”(见表2)。

表2 毕业生党员与非党员毕业流向比较

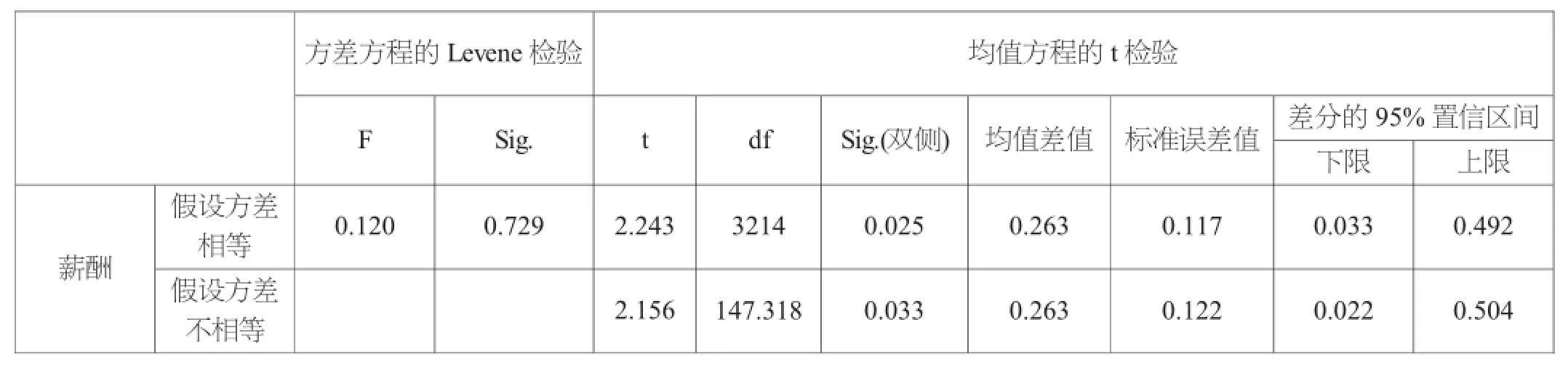

(三)毕业生党员与非党员就业薪酬比较分析

对毕业生中已”就业”和“创业”学生薪酬进行统计后,从表3可看出,毕业生党员薪酬均值为2487.30元,高于非党员毕业生的薪酬均值2350.57元。方差检验结果sig值为0.729,大于0.05,说明党员与非党员两组样本在“薪酬”上的方差是相等的,在这个假设成立的情况下,t检验的sig值为0.025,小于0.05,得出结论为党员与非党员两组样本在“薪酬”上存在显著差异(见表3、4)

表3 毕业生党员与非党员就业薪酬均值比较表

表4 毕业生党员与非党员就业薪酬差异检验

(四)毕业生党员与非党员就业单位类型和单位所属地区比较分析

由表5可知,通过对毕业生“党员”与“非党员”两组样本的就业单位类型方差检验,结果sig值为0.005,小于0.05,党员与非党员两组样本在“单位类型”上的方差不相等。在这个假设成立的情况下,t检验的sig值为0.147大于0.05,得出结论为党员与非党员两组样本在“单位类型”上没有显著差异。对“就业单位所属地区“的方差检验,结果sig值为0.454,大于0.05,党员与非党员两组样本在“单位所属地区”的方差相等。在这个假设成立的情况下,t检验的sig值为0.38大于0.05,得出结论为党员与非党员两组样本在“单位所属地区”上也没有显著差异。

表5 毕业生党员与非党员就业单位类型和单位所属地区差异检验

四、基本结论的探讨与建议

(一)基本结论与探讨

根据以上调查结果分析,可得出如下基本结论:

1.毕业生“党员”比“非党员”有较明显的就业优势

这点首先体现在毕业生“党员”中没有待业者,其就业率为100%;其次是毕业生“党员”毕业后继续升学的比例是“非党员”毕业生的2.9倍,差异显著;再次是在就业薪酬上毕业生“党员”薪酬均值明显高于“非党员”,两组毕业生每月薪酬均值差为136.73元,这与钱芳副教授的研究基本相同。

2.毕业生“党员”就业优势与其党员身份无显著相关

这点主要体现在“就业单位类型”上,“党员”与“非党员”两组毕业生在该变量中各选项的比例接近,经检验证明无显著差异。如经数据统计显示,毕业生“党员”与“非党员”到“党政军国家机关”就业的比例分别是:2.2%和3.4%;到“国营、事业或社会团体单位”就业的比例分别是:3.6%和3.1%。这些可能出现要求毕业生具有党员身份的类型单位,“非党员”毕业生就业比例并没有明显少于“党员”比例。在现实社会中也极少看到用人单位提出政治面貌为党员的招聘要求,说明毕业生“党员”的就业优势并非其党员身份所致。

3.毕业生“党员”创新创业能力和社会责任感有待加强

从应届毕业生“党员”创业人数为“0”,在毕业生中16位创业者均为“非党员”来看,毕业生“党员”的创新创业能力和创业意识有待提高。此外,根据“就业单位所属地区”的数据统计与分析,毕业生“党员”与“非党员”就业单位分布基本相同,主要集中在“广州”、“深圳”及“其他珠三角”等经济发达地区,而边远的、经济较落后,又急需人才的“粤西”、“粤北”地区却极少人去就业,在这点上“党员”的先锋模范作用体现不明显。

至于毕业生党员就业优势来源,经分析讨论认为,主要是毕业生党员自身所具有的各种能力和素质在就业过程中所起的作用。毕业生党员在校时经过党组织较长时期的教育与培养,从整体上,与普通毕业生相比具有显性与隐性的就业优势。所谓“显性就业优势”是指就业者在求职过程中表现出来的可以测量或感知到的显性素质。作为学生中的先进分子,毕业生党员在校受党的教育与培养期间不但要对专业学习勤奋刻苦,保持良好的成绩,打下扎实的专业基础,还要积极进取,经常主动参加政治理论学习,并不定期地向党组织以口头或书面形式汇报交流思想,这不但培养了他们较强的文字、语言表达能力,还提高了他们的人文修养;他们中大多数都参与了大量的社会实践活动或担任了一定社会职务,经过长期的锻炼,培养了他们较强的人际交往能力、管理能力和组织协商能力,言谈举止更能显出稳重与大方,相比普通毕业生更易过面试关和得到上司的信赖。“隐性就业优势”是指求职者内在的道德品质、人生态度和心理承受能力等对其所从事的工作能带来积极影响的非智力因素。在大学生中,能最终正式加入党组织的都是经过了大浪淘沙式的历练,只有意志坚定,不懈努力地保持对党的追求,经过党组织对其全面的考验考察,才能获得批准接纳。这个过程帮助他们树立了正确的人生观、价值观和道德观,培养了他们坚强的意志、锲而不舍的精神和良好的心理素质。从表1可看出,双困生的比例毕业生“党员”大于“非党员”,而最终毕业生党员待业者人数却为“0”,这与毕业生“党员”所具有的精神与素质,能够接受各种挑战不无关系。

(二)对高校教育教学及学生党建工作的建议

1.对高校教育教学的建议

根据以上研究结论及其他大量研究与实践证明,毕业生在就业过程中,其道德修养、人际交往、语言表达、应变能力及良好心态等综合素质比专业能力更重要。高校各级领导与教职员工要高度重视,改变重专业、轻德育的思想,围绕大学生的综合素质的培养进行教育教学改革,并在对大学生做好专业教育的同时,更要注重其综合能力与素质的培养,开展多类型、多途径的学生活动,为学生提供大量的锻炼机会,努力使全体毕业生能符合社会人才规格,在竞争激烈的就业环境中保持较强的就业优势。

2.对高校学生党建工作的建议

高校毕业生党员是毕业生群体中的先进份子,在毕业生的就业过程中及未来中国特色社会主义建设中将起到示范和导向的作用,毕业生党员的修养和素质与党和国家事业息息相关,为此,高校学生党建工作者应高度关注毕业生党员在就业过程中出现的各种现象,不断改进工作思路与方法,努力培养符合社会发展需要的,党和国家事业发展需要的优秀接班人。基于以上研究结论,高校党建工作中应不断加强大学生入党积极份子和党员的党性修养教育与培养,增强毕业生党员对党、国家和社会的责任意识,就业时积极到有需要的边远贫困地区,为国家建设发光发热,在毕业生群体中起到先锋模范作用。此外,在党和国家乃至全社会提倡“大众创业、万众创新”的形势下,高校更应高度重视大学生党员的创新能力和创业意识培养,使毕业生党员走入社会后能大胆创新创业,为社会主义经济建设做出应有贡献。

[1]习近平:坚持立德树人引领思想加强改进高校党建工作[EB/OL].[2014-12-29].httpnews.xinhuanet.compolitics 2014-12-29c_1113818177.html.

[2]闫飞,杨晓亮.独立院校毕业生党员就业教育实证研究[J].大学教育,2016(1):68-69.

[3]钱芳.大学生就业能力的实证调查[J].江西教育学院学报(社会科学),2012(4):53-57.

[4]王赵.高校党员毕业生提升就业竞争力的对策研究[J].延安职业技术学院学报,2015(6):33-35.

[5]孙志凤.用人单位对高校毕业生就业能力的期望与评价[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(1):73-77.

G64

A

1673-0046(2016)5-0058-03