铜尾矿复垦地中小型土壤动物的迁移

2016-08-06周举花曹玉红高婷婷朱永恒

周举花, 曹玉红, 张 衡, 高婷婷, 朱永恒,2

(1.安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003;2.安徽自然灾害过程与防控研究省级实验室,安徽 芜湖 241003)

铜尾矿复垦地中小型土壤动物的迁移

周举花1,曹玉红1,张衡1,高婷婷1,朱永恒1,2

(1.安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖241003;2.安徽自然灾害过程与防控研究省级实验室,安徽 芜湖241003)

摘要:为了解铜尾矿复垦地土壤动物群落特征的变化规律,采用野外模拟试验,对安徽省铜陵市林冲尾矿复垦地外围不同自然生态系统下微型生境内土壤动物群落进行调查.共获得中小型土壤动物582只,隶属于2门9纲10目32科.结果表明,铜尾矿复垦地外围微型生境试验地与外围对照样多样性指数均无显著差异,相似系数S表明铜尾矿复垦地不同处理方式下中小型土壤动物群落的相似程度较高.通过对比不同时间序列下的土壤理化性质,pH值和有机质明显降低,碱解氮和有效磷从复垦地初始值到外围灌丛地、林地试验地,数值不断增加,而速效钾呈减少趋势.相关性分析表明土壤动物类群数与土壤容重有着显著的正相关(P<0.05),而土壤动物多样性指数与土壤有机质呈极其显著的负相关(P<0.01).由此可见,铜尾矿复垦地及其外围自然生境土壤动物群落之间存在着明显的差异,这为外围林地和灌丛地土壤动物迁入铜尾矿复垦地提供了证据.

关键词:铜尾矿复垦地;复垦地外围;土壤动物;群落结构

尾矿废弃地是指堆放煤炭、有色金属、黑色金属、化工等尾矿造成的废弃土地,包括无复垦地(即自然废弃地)和复垦地[1].随着矿区废弃地废弃时间的增加,矿区环境日益恶化.有关矿区废弃地土壤动物研究已取得不少的研究成果,但大都是通过野外调查来探讨矿区环境对土壤动物的影响以及土壤动物对矿区环境的响应[2-4].矿区土壤动物的研究中,除了土壤生物的组成、群落功能、多样性以及恢复重建研究[5-7],还通过矿区植被与土壤动物相互作用来对矿区环境进行改善[8].但上述研究主要是矿区环境本身与土壤动物群落结构之间的影响,仅仅局限于矿区生态系统,并没有将矿区生态系统以及外围生态系统与土壤动物群落结合起来,深入地探讨矿区复垦地土壤动物的迁移来源、定殖条件与群落演替.

土壤动物的迁移影响矿区废弃地土壤动物群落结构的形成和不断改变,对改善矿区土壤理化性质和促进生态系统演替与生态恢复具有重要的作用.我国矿区生态系统下土壤动物迁移研究目前处于薄弱环节,土壤动物迁移作为尾矿废弃地自然演替的开始,更需要得到学者们足够重视.本文通过野外试验,在尾矿复垦地的外围不同自然生态系统中模拟矿区的微型生境,基于这种独立且独特的微型生态系统,调查中小型土壤动物类群、群落结构和土壤理化性质的变化,深入地了解在矿区土壤基质上外围自然生境中小型土壤动物的侵入,以期为矿区废弃地土壤动物的定殖、群落演替研究提供基础数据,同时为矿区土壤动物的恢复提供借鉴.

1研究区域概况与研究方法

1.1研究区概况

研究区位于安徽省南部铜陵市林冲尾矿,地处30°56′42″N、117°43′28″E,年均气温16.2℃,年均降水量1390mm,全年平均湿度在75%-80%之间.

林冲尾矿库位于铜陵市东部凤凰山地区,属于山谷型尾矿库,三面环山,运营期从1970年6月至1980年,停用后当地农民覆土(来源于凤凰山街道,距离尾矿库约100m)种植药用植物牡丹,并辅种大豆等豆科植物;2009年铲除牡丹,弃置不用,人为干扰少,生长茂密的杂草[10].

林冲尾矿库外围生境类型主要有两种,灌丛地和林地.灌丛地海拔150m左右,林地海拔220m左右.

1.2研究方法

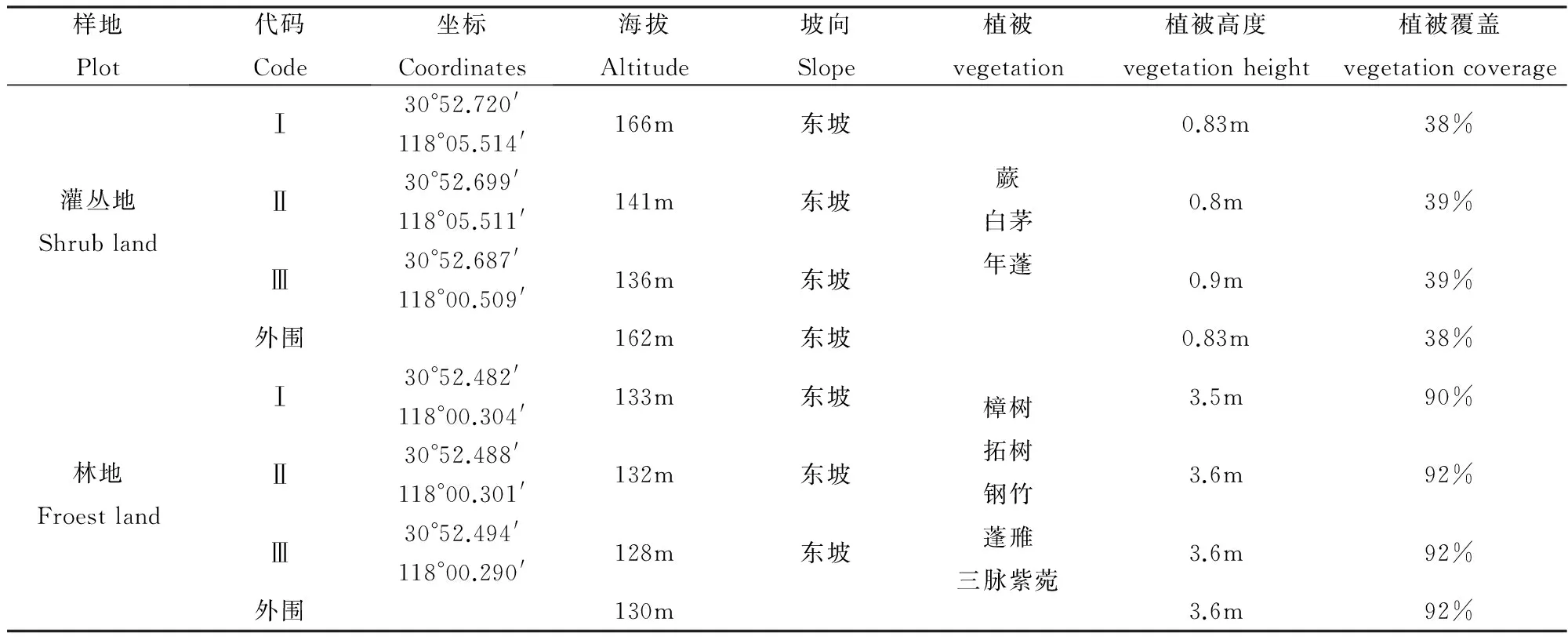

1.2.1样地选择样地选择在林冲尾矿复垦地,于2014年5月29日选取外围区域地面相对平整且避开地表大型植被的林地和灌丛地为野外试验地块,分别在试验地块选取面积为1m2大小的圆形样方,各3个重复(外围林地样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和外围灌丛地样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,即LⅠ、LⅡ、LⅢ、GⅠ、GⅡ、GⅢ,样方间距离大于15m),选择的样地坡向保持一致,表1是样方的具体地理环境概况.移除这6块样方表层20cm的土壤,并用孔径为5cm左右的尼龙网对其四周和底部进行围栏,为独立的微型试验地块,孔径5cm尼龙网可让试验样方与外围生境之间大中型土壤动物自由活动.

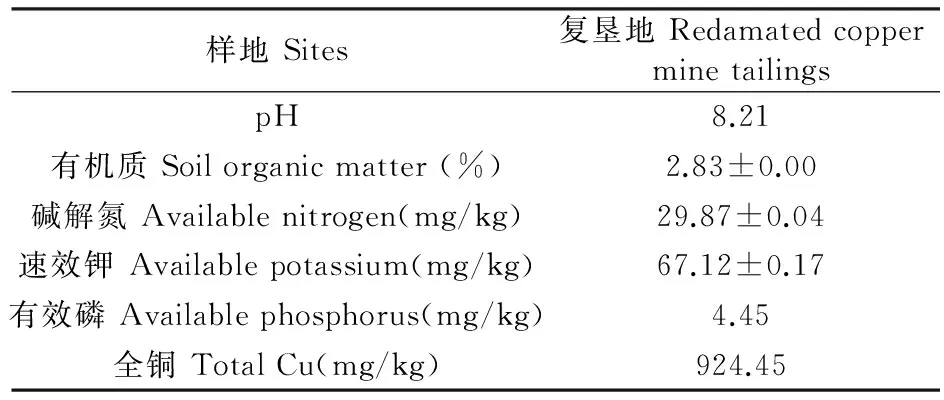

在尾矿复垦地内随机选择6块同样面积为1m2大小的圆形样方,移除20cm表土平铺在空旷的地面上曝晒两天用来“剔除”土壤动物,之后取部分土样进行混合,测其土壤理化性质作为尾矿复垦地土壤基质的供试值,并将剔除土壤动物后的土壤分别填充外围林地和灌丛地这6个样方,表面覆盖一些来自尾矿复垦地的凋落物,使其成为微型生态系统.各试验点信息见表1.

表1 各样地地理环境概况

1.2.2样品采集野外试验的总周期为94d,2014年8月31日对模拟试验地块进行中小型土壤动物取样,因试验地块环境特殊,0-5cm表层中土壤动物活动最为活跃,底层土壤受自然生境干扰较大,对于短时间内研究土壤动物迁移,0-5cm更具有代表性,所以每次分别在外围林地和外围灌丛地的样方内,去除表面凋落物,采用100cm3(直径50.46mm×高50mm)土壤容重器各随机取4个容重器土样,其中将1个容重器土样用来测土壤理化性质,剩下3个土样进行混合,带回实验室后其中3/4用来测干生土壤动物,1/4测湿生土壤动物.每次除了在微型生境取样外,还在外围林地和外围灌丛地以同样方法取相等大小的对照样组(外围林地和外围灌丛地各一个:CKL、CKG).

1.2.3土壤动物鉴定分别采用Tullgren法[11]和Baermann[12]法提取干生中小型土壤动物和湿生土壤动物,参照中国土壤动物检索图鉴[13]和《中国亚热带土壤动物》[14]将土壤动物鉴定到科(除真螨目、寡毛纲和线虫纲).

1.2.4土壤主要性质分析坡度和坡向采用罗盘仪测量法,植被盖度采用垂直投影面积与样方面积之比(用于灌丛地),植被郁闭度采用以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比(用于林地).

土壤容重和土壤含水量采用环刀法,土壤pH值采用电位法,有机质采用高温外加热重铬酸钾氧化容量法,有效氮采用碱解扩散法,速效钾采用1mol/L NH4OAC浸提-火焰光度计,全铜采用氢氟酸-硝酸-高氯酸消煮ICP法.

1.2.5数据处理土壤动物频度为类群数与总捕获量的比值.

土壤动物多度按以下标准划分:个体数量占总捕获量10.00%以上者为优势类群,占1.00%-10.00%者为常见类群,不足1.00%者为稀有类群.

选用土壤动物的多样性指数(H′)、均匀度指数(E)优势度指数(C)和丰富度指数(D)来分析不同土地利用方式下土壤动物群落结构,其计算公式如下.

Simpson优势度指数(C):C=∑(ni/N)2

式中:ni为每一类群的个体数,N为群落个体数.

Margalef丰富度指数(D):D=(S-1)/lnN

式中:S为群落中的类群数,N为群落内动物的个体总数.

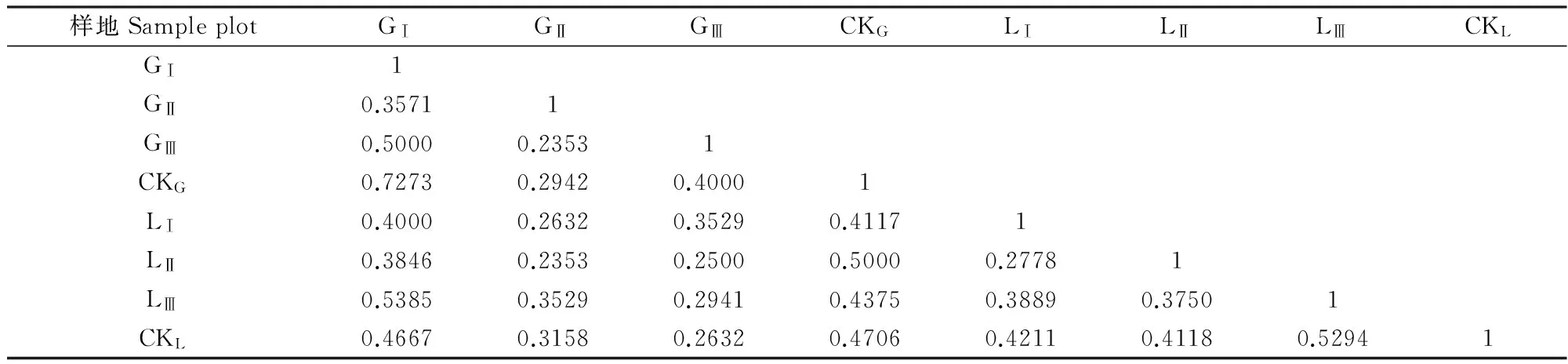

为研究不同样地间土壤动物群落结构的相似程度,用Jaccard相似性系数(S)进行分析,其计算公式为S=c/(a+b-c)

式中“a为A群落类群数,b为B群落类群数,c为A、B两群落共有的类群数.

采用Microsoft Excel 2007和SPSS.17进行数据处理和One-way-ANOVA方差分析方法,比较试验地与自然生境两组独立样本平均数差异的显著性.

2结果

2.1土壤动物的群落组成

2014年8月底对样地取样调查,共捕获中小型土壤动物582只,隶属于2门9纲10目32科.其中优势类群为甲螨亚目、前气门亚目和等节跳科,常见类群为跳虫科、长角长跳科、蚁科、线虫纲、毛角蝽科、木鵝科、鼻鵝科和雛虫戋科,其余24类土壤动物群为稀有类群(占总个体数<1%).3个优势类群的个体数占土壤动物个体总数的64.94%,8个常见类群的个体数占土壤动物个体总数的29.9%(表2).

不同试验地土壤动物类群数之间的差异并不明显,灌丛地外围和林地的类群均高于灌丛地和林地试验样地.不同试验地土壤动物个体数差异较为明显,林地样地捕获的土壤动物数量高于灌丛地样地,其中LⅢ样点土壤动物密度最高,GⅡ样点土壤动物密度最低.

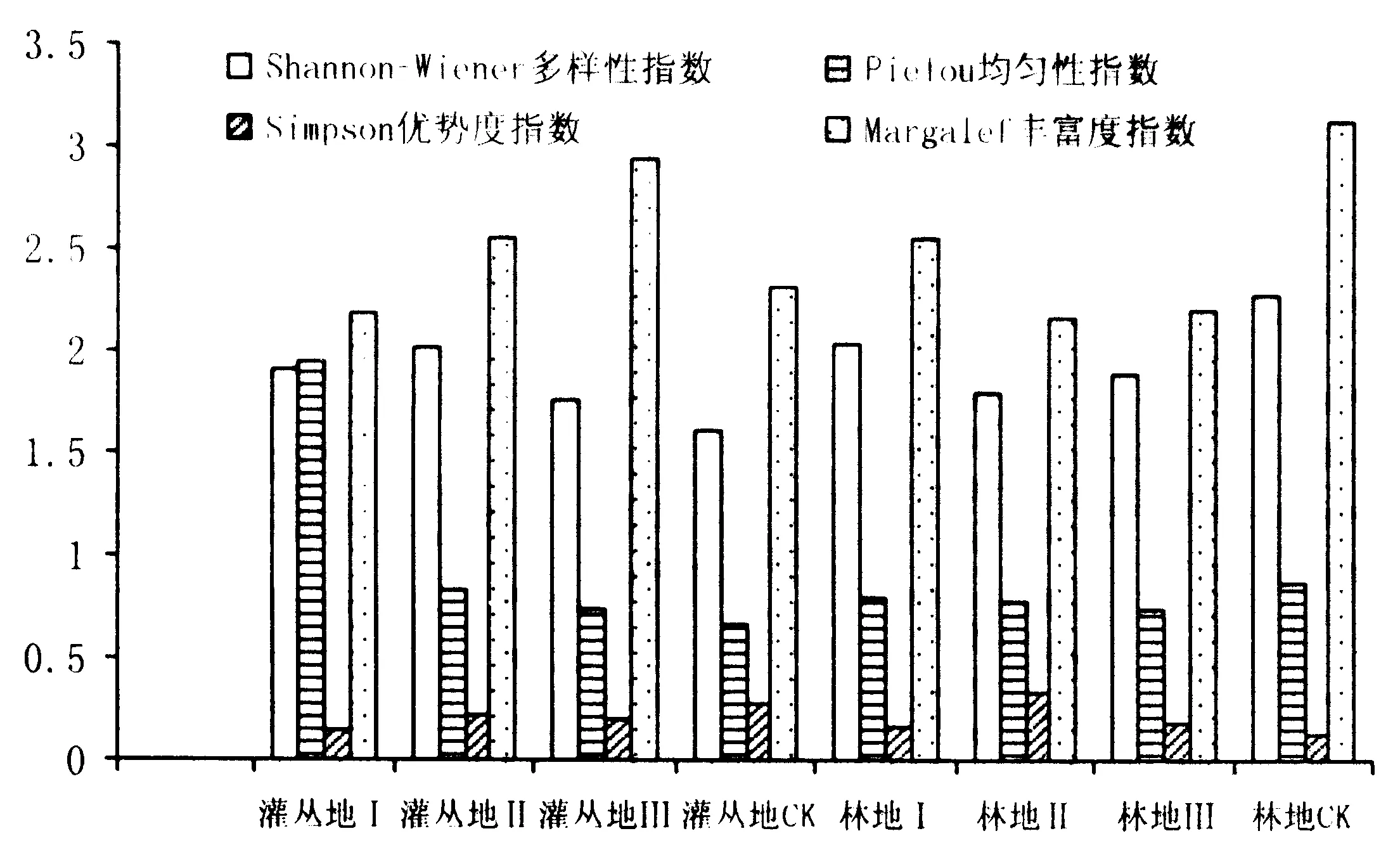

2.2土壤动物群落结构

2.2.1不同周边自然生态系统下尾矿土内土壤动物多样性铜尾矿土壤动物群落指数见图1,对8种不同处理类型下土壤动物群落多样性指标进行方差分析表明,6个外围微型生境试验地与2个外围对照样组多样性指数均无显著差异(H′F=0.032 P=0.867,EF=1.049 P=0.364,CF=0.3228 P=0.6003,DF=0.9886 P=0.3764).各样地土壤动物多样性指数均较低,微型生境试验地的多样性指数均高于外围自然生境,其中灌丛地Ⅰ样地多样性指数和均匀性指数最高,而优势度指数和丰富度指数均较低.

图1 各样地土壤动物群落结构指标Fig.1 Community structure index of fauna in sample plot

2.2.2不同周边自然生态系统下尾矿土内土壤动物相似性为了解铜尾矿复垦地不同处理方式下土壤动物群落的相似程度,计算了Jaccard相似性系数(S),结果见表3.从表3可知,不同处理方式下中小型土壤动物群落的相似程度较低,总体上处于极不相似(相似系数为0-0.25)到中等相似(相似系数为0.50-0.75)之间.其中,灌丛地Ⅱ与灌丛地Ⅲ土壤动物群落极不相似,这是因为这两个试验地之间距离较远并受到人为堤坝的影响.而GⅠ和 CKG相似度指数最高,这是因为外围自然生境灌丛地样地所取的土样离灌丛地Ⅰ较近,导致中小型土壤动物群落之间的差异较小.

表2 调查样地中小型土壤动物的群落组成

表3 样地中小型土壤动物群落的相似性

2.3不同时间序列下铜尾矿土土壤理化性质对比

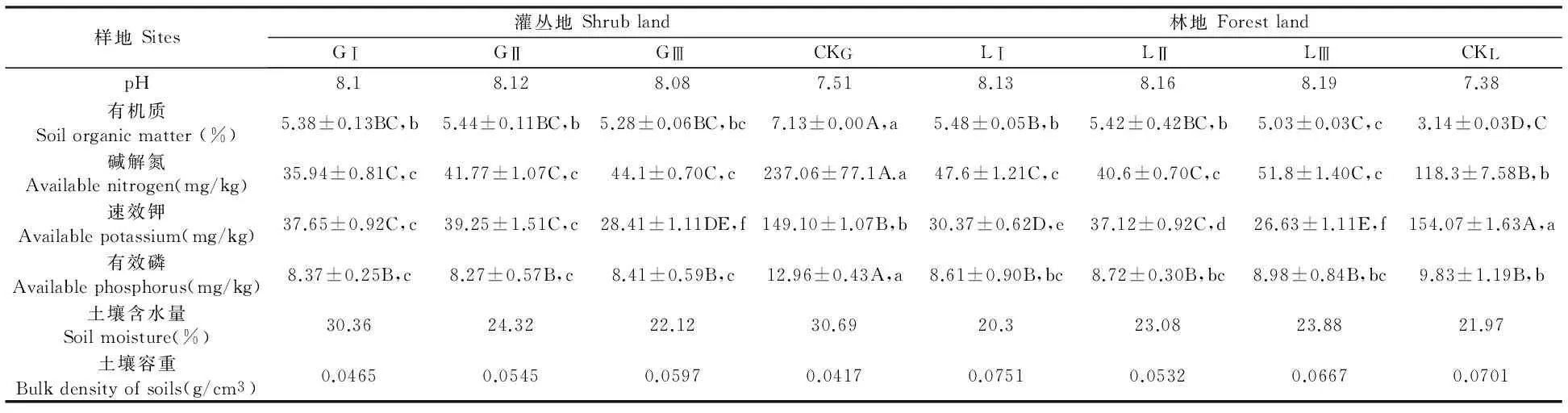

如表4和表5,铜尾矿复垦地土壤理化性质在进行处理后发生了相应的变化.灌丛地、林地试验地与外围自然生境灌丛地、林地的土壤含水量与容重差别并不明显.对比尾矿土壤初始值和试验3个月后取出的土样,pH值显著降低,但灌丛地、林地试验地pH值高于外围自然生境灌丛地和外围林地对照样组.土壤有机质在经过3个月的试验后也明显降低,灌丛地试验地土壤有机质低于外围自然生境灌丛地,林地试验地土壤有机质高于外围自然生境林地.土壤中碱解氮和有效磷从复垦地的初始值到外围灌丛地、林地试验地,数值增加较为明显,而速效钾呈较为明显的减少趋势.外围自然生境灌丛地、林地土壤碱解氮、有效磷和速效钾显著高于灌丛地、林地试验地.

表4 铜尾矿复垦地土壤理化性质初始值

表5 铜尾矿外围灌丛地和林地各样地土壤理化性质

注:同列内不同小写字母表示不同样地间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示不同样地间差异极显著(P<0.01).

3讨论

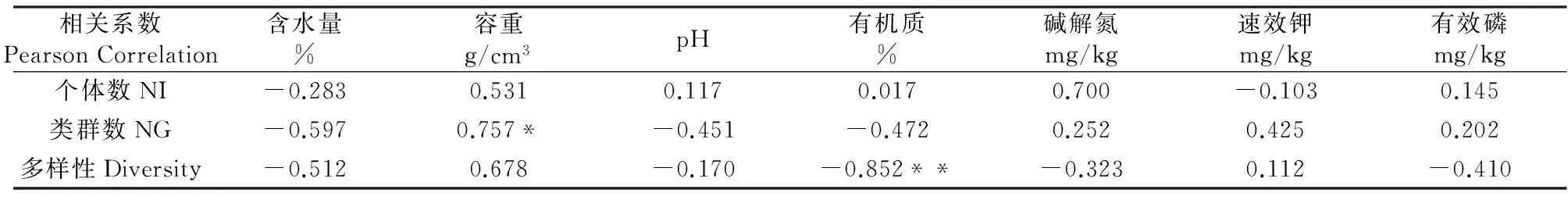

3.1铜尾矿复垦地土壤动物与环境因素相关性

如表7所示,土壤动物类群数与土壤容重有着显著的正相关(P<0.05),Pearson相关系数为0.757.土壤容重大小反映有机质含量的高低和土壤结构状况,对于铜尾矿复垦地,林地土壤比灌丛地土壤紧实,林地生境中土壤动物类群数显著高于灌丛地生境.土壤动物多样性指数与土壤有机质呈极其显著的负相关(P<0.01),Pearson相关系数为-0.852.原因可能是一般情况下,土壤有机质含量越高,土壤动物的个体数越多,种类越少,从而导致多样性指数越低.

表7 铜尾矿外围灌丛地和林地理化性质与土壤动物相关性分析

注:**表示相关性的显著水平P<0.01,*表示相关性的显著水平P<0.05.

3.2土壤动物自外围自然生境向试验地的迁移

铜尾矿复垦地土壤动物的迁移有两种方式:一种是积极运动,另一种是被动运动.这次捕获的大部分是节肢动物.是以不同方式进行被动迁移,例如中型土壤动物的卵随着水流而迁移进入试验地块,或者是通过空中的浮游生物运输进行迁移.Dunger W & Voigtlnder K[15]在矿区发现有17中跳虫迁移,能够在约200天建立种群,证明了通过气流迁移可能是小型土壤动物的有效途径.Dunger W[16]等通过野外袖珍箱试验对跳虫的迁移方式进行调查,发现跳虫主要是借助风力通过积极运动来实现迁移,此外还通过水流扩散到新的栖息地.按照上述的实验结论,本次调查中铜尾矿复垦地外围生境下的弹尾目和真螨目正是通过空气或者风流向试验地生境迁移.

等节跳科喜好阴凉潮湿的环境,特别喜好生活在有机质丰富的土壤中[17].林地试验地中等节跳科数量明显高于灌丛地试验地,因为凋落物对跳虫有着重要的影响,凋落物越丰富,跳虫的密度越高,林地试验地凋落物远比灌丛地丰富;其次林地试验地有机质含量和含水量要高于林地外围生境,再加上林地高郁闭度,为跳虫的迁移提高了一个适宜的栖息地.等节跳科善于跳跃,常借助风力、雨水进行扩散.Dunger W & Voigtlnder K[15]研究发现,跳虫是一个早期增加最大的土壤小型节肢动物,尤其是缺失蚯蚓的条件下.

真螨目在此次调查中数量最多,含有大量有机质的土壤如森林表层土壤是甲螨最适宜的栖息场所.通过对比铜尾矿复垦地各样地的有机质含量和甲螨的数量,可以发现林地试验地有机质含量高于灌丛地试验地,甲螨数量也是林地试验地高于灌丛地试验地.当然有机质并不是影响甲螨分布的唯一因素,地表植物种类、植被覆盖程度、凋落物质量也会影响甲螨的分布.真螨目作为小型节肢土壤动物,通过气流或风流从外围自然生境向试验地生境迁移.对于铜尾矿复垦地,真螨目是废弃地生境下主要的种群,种群拥挤(Population crowding)无疑是诱惑迁移的一个重要因素.

除了节肢动物门,此次捕获还有线虫动物门.线虫属于水膜动物,在水膜中才能保持活性或进行移动,它的移动取决于土壤中水分的多少.因此线虫是通过水流自外围生境向试验地生境进行迁移.

4主要结论

(1)在铜陵市林冲尾矿复垦地设置野外试验地,共捕获土壤动物582只,隶属于2门9纲10目32科.优势类群为甲螨目、前气门亚目和等节跳科.常见类群为跳虫科、长角长跳科、蚁科、线虫纲、毛角蝽科、木鵝科、鼻鵝科和雛虫戋科,其余24类为稀有类群.

(2)土壤动物群落多样性指标表明,微型生境试验地与外围对照样组多样性指数均无显著差异,且土壤动物多样性指数均较低.

(3)相似性系数(S)表明,总体上处于极不相似到中等相似之间.其中,灌丛地三个试验地Ⅱ和Ⅲ之间土壤动物群落极不相似,而GⅠ和CKG、GⅠ和CKG相似度指数较高.

(4)对比尾矿土壤初始值和试验3个月后取出的土样,pH值和土壤有机质含量均明显降低,土壤中碱解氮和有效磷从复垦地的初始值到外围灌丛地、林地试验地,数值增加较为明显,而速效钾呈较为明显的减少趋势.

(5)从相关性分析来看,铜尾矿复垦地土壤动物类群数与土壤容重有着显著的正相关,土壤动物多样性指数与土壤有机质呈极其显著的负相关.

(6)铜尾矿复垦地中小型土壤动物的迁移方式分为积极运动和被动运动.线虫动物门主要是通过水流自外围生境向试验地生境进行被动迁移.而节肢动物门的迁移方式分为两种,其中一部分中小型节肢动物主要通过空气、风流和水流来进行被动迁移,如此次捕获的优势物种甲螨目、前气门亚目和等节跳科;还有一部分节肢动物是通过积极运动,如蜚蠊目.

参考文献:

[1]朱永恒,张平究,张衡,等.铜尾矿自然废弃地土壤动物的迁居与恢复[J].应用与环境生物学报,2013,19(3):459-465.

[2]Háněl L. Succession of soil nematodes in pine forests on coal-mining sands near Cottbus, Germany[J]. Applied Soil Ecology,2001,16(1):23-34.

[3]TOPP W, SIMON M, KAUTZ G, et al. Soil fauna of a reclaimed lignite open-cast mine of the Rhineland: improvement of soil quality by surface pattern[J]. Ecologocal Engineering,2001,17(2-3):307-322.

[4]FROUZ J, Jílková V, CAJTHAML T, et al. Soil biota in post-mining sites along a climatic gradient in the USA:Simple communities in shortgrass prairie recover faster than complex communities in tallgrass prairie and forest[J]. Soil Biology and Biochemistry,2013,67:212-225.

[5]滕应,黄昌勇,骆永明,等.铅锌银尾矿区土壤微生物活性及其群落功能多样性研究[J].土壤学报,2004,41(1):113-119.

[7]Mudrák O, UTESENY K, FROUZ J. Earthworms drive succession of both plant and Collembola communities in post-mining sites[J]. Appiled Soil Ecology,2012,62:170-177.

[8]李晓莹,徐学华,郭江,等.不同造林树种对铁尾矿基质理化性质和土壤动物的影响[J].生态学报,2014,34(20):5746-5758.

[9]李影,王友保,刘登义.安徽铜陵狮子山铜尾矿唱植被调查[J].应用生态学报,2003,14(11):1981-1984.

[10]朱永恒,张小会,沈非,等.铜尾矿复垦地与外围林地土壤动物群落结构[J].生物多样性,2012,20(6):725-734.

[11]殷秀琴,马祝阳.Tullgren法对土壤动物的分离效率[J].东北师大学报自然科学版,2002,34(2):84-91.

[12]陈鹏.土壤动物的采集和调查方法[J].生态学杂志,1983,3:46-51.

[13]尹文英,胡圣豪,沈韫芬.中国土壤动物检索图鉴[M].北京:科学出版社,1998:1-727.

[14]尹文英.中国亚热带土壤动物[M].北京:科学出版社,1992:1-618.

[15]DUNGER W, Voigtlnder K. Soil fauna (Lumbricidae, Collembola, Diplopoda and Chilopoda) as indicators of soil eco-subsystem development in post-mining sites of eastern Germany-a review[J]. Soil Organisms, 2009,81:1-51.

[17]陈建秀,麻智春,严海娟,等.跳虫在土壤生态系统中的作用[J].生物多样性,2007,15(2):154-161.

DOI:10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.04.014

收稿日期:2015-04-20

基金项目:国家自然科学基金(41201186);安徽师范大学自然地理重点学科项目(Asdg10901).

作者简介:周举花(1990-),女,安徽含山人,硕士研究生;通讯作者:朱永恒(1975-),男,安徽含山人,教授,博士.

中图分类号:K903

文献标志码:A

文章编号:1001-2443(2016)04-0382-07

Immigration of Soil Meso-and Micro-Fauna in Reclaimed Copper Mine Tailings

ZHOU Ju-hua1,CAO Yu-hong1,ZHANG Heng1,GAO Ting-ting1,ZHU Yong-heng1,2

(1.College of Territorial Resources and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu 241003,China;2.Anhui Key Laboratory of Natural Disasters Process and Prevention,Wuhu 241003,China)

Abstract:To understand the variation characteristics of soil fauna community in reclaimed copper mine tailings, the field simulation test was used at Linchong reclaimed copper mine tailings and micro habitat of different natural ecosystems to investigate soil fauna communities in the city of Tongling, Auhui Province of China. A total of 582 individuals of meso and micro-fauna were collected, including 2 phyla, 9 class, 10 order,32 family. The results showed,there was no significant difference in diversity index between micro-tested habitat and control groups in peripheral of reclaimed copper mined tailings, the jaccard similarity coefficient of meso-and micro-fauna were high in different treatments of reclaimed copper mine tailings. By comparing the different time series of physical and chemical properties of soil, pH and organic matter decreased significantly, the numerical of available nitrogen and phosphorus increased from reclaimed initial vaule to peripheral test,while the numerical of available potassium decreased. Correlation analysis showed that the number of soil animal groups and soil bulk density had a significant positive correlation(P<0.05),while the soil animal diversity index and soil organic matter was extremely significant negative correlation(P<0.01). Therefore,the significant differences of soil fauna community between reclaimed copper mine tailings and peripheral natural habitats,which provided evidence for the immigration and colonization of soul fauna from peripheral shrub and woodland to reclaimed copper mine tailings.

Key words:reclaimed copper mine tailings;the peripheral of reclaimation;soil fauna;community structure

引用格式:周举花,曹玉红,张衡,等.铜尾矿复垦地中小型土壤动物的迁移[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2016,39(4):382-388.