不同施灸频度温和灸对亚健康状态影响的研究

2016-08-01王春华胡玲王健平吴子建蔡荣林安徽国际商务职业学院合肥000安徽中医药大学合肥008安徽中医药大学第一附属医院合肥008

王春华,胡玲,王健平,吴子建,蔡荣林(.安徽国际商务职业学院,合肥 000;.安徽中医药大学,合肥 008;.安徽中医药大学第一附属医院,合肥 008)

不同施灸频度温和灸对亚健康状态影响的研究

王春华1,胡玲2,王健平3,吴子建2,蔡荣林2

(1.安徽国际商务职业学院,合肥 230001;2.安徽中医药大学,合肥 230038;3.安徽中医药大学第一附属医院,合肥 230038)

【摘要】目的比较不同施灸频度温和灸对亚健康状态疗效的影响,探讨艾灸调治亚健康状态的有效性和量效关系。方法选取受试者108例,采用随机数字表法随机分为Ⅰ组(36例)、Ⅱ组(36例)和Ⅲ组(36例)。每组所选穴位相同,均为关元、足三里(双侧)、三阴交(双侧),将艾条一端点燃,对准应灸的穴位,距皮肤3~4 cm施灸,以受试者局部皮肤有温热感而无灼痛为宜。每穴灸10 min,以皮肤潮红为度。3组分别采取每日灸、隔日灸、每星期灸,施灸1个月为1个疗程,连续2个疗程。治疗前后分别观察亚健康症状积分量表,免疫球蛋白IgA、IgM、IgG与超氧化物歧化酶(SOD),进行统计学分析。结果Ⅰ组总有效率为87.9%,Ⅱ组总有效率为84.8%,Ⅲ组总有效率为34.3%。3组组间两两比较,Ⅰ组与Ⅱ组比较不具有统计学差异(P>0.05),Ⅰ组、Ⅱ组分别与Ⅲ组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。Ⅰ组和Ⅱ组治疗后IgA、IgM、IgG及SOD均有增加,具有统计学意义(P<0.05),Ⅲ组治疗后无明显上升(P>0.05)。结论温和灸调治亚健康状态的疗效与灸频有关,每日灸与隔日灸疗效显著,优于每星期灸。

【关键词】艾条灸;温和灸;亚健康;灸频;免疫球蛋白;超氧化物歧化酶

亚健康状态是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。处于亚健康状态者,不能达到健康的标准,表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状,但不符合现代医学有关疾病的临床或亚临床诊断标准[1]。因其主诉症状多种多样,且不固定,也被称为“不定陈述综合征”。可表现为有自觉症状,但各种检查结果正常,或者检查结果有偏离,却不符合临床疾病的诊断标准等[2-3]。国外一项1159例亚健康人群的调查研究结果表明,主诉疲劳者占24%[4],它的发生发展涉及社会、心理等因素。本研究采用温和灸对亚健康状态受试者进行调治,拟将穴位及艾条的规格相对固定,对不同灸频的量效关系进行研究。为临床艾灸调治亚健康状态提供一定的参考,也为今后更深入的艾灸量效关系研究作一个初步探索。

1 临床资料

1.1一般资料

本研究108例来源于安徽省中医院、安徽省针灸医院、中西医结合医院2013年6月至2014年7月门诊及健康体检中心的受试者。为保证入组受试者分布均匀,本研究采用随机法。将研究对象从1到108编号,从随机数字表[5]中任意一个数开始,沿同一方向顺序获取每个试验对象的一个随机数字。随机数除以组数3求余数,按余数分组并作调整。本研究采用第三者评价盲法,即对数据分析、疗效评价者盲。入组108例受试者中Ⅰ组脱落3例,Ⅱ组脱落3例,Ⅲ组脱落1例,脱落后3组分别为33例、33例、35例,脱落率为6.5%。

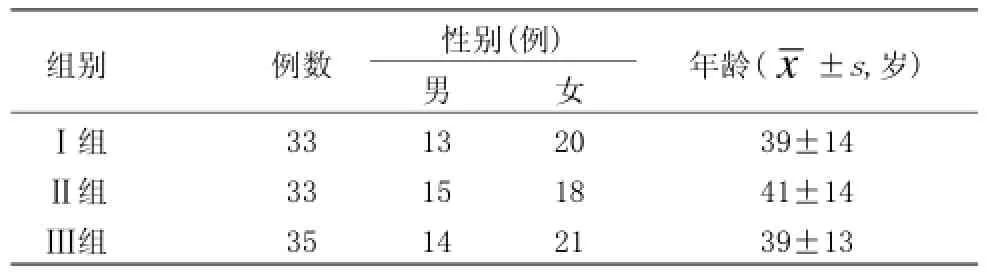

3组受试者性别、年龄比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性,详见表1。

表1 3组受试者一般资料比较

1.2诊断标准

参照中华中医药学会《亚健康中医临床指南》[1]亚健康状态的临床表现,拟定亚健康状态的诊断标准如下。①持续或难以恢复的不适状态,或适应能力明显减退,持续3个月以上,但能维持正常工作;②实验室检查结果有所偏离但不符合临床疾病诊断;③无重大器质性疾病及精神心理疾病;④尽管有重大器质性疾病但无需用药维持,且与目前不适状态或适应能力减退无因果联系。

1.3纳入标准

①年龄20~65岁;②男女不限;③获得并签署知情同意书。

1.4排除标准

①不符合亚健康状态的诊断标准者;②妊娠、哺乳期或围绝经期的妇女;③合并有心、脑、肝、肾、造血系统和内分泌、免疫系统严重原发性疾病,精神病、严重糖尿病、肿瘤患者;④服用其他药物或采用其他治疗,对治疗效果造成影响者;⑤未签署知情同意书者。

2 治疗方法

2.1Ⅰ组

2.1.1取穴

本研究根据亚健康状态受试者虚劳羸瘦、体质虚弱、早衰等常见症状,选取足三里、关元、三阴交(依据中华人民共和国国家标准GB/T12346-2006《腧穴名称与定位》)。

2.1.2操作

将艾条(南阳汉医艾绒有限责任公司生产,专利号为200830080127.4,规格为18 mm×200 mm×10支)一端点燃,对准应灸的穴位,距皮肤3~4 cm进行熏灸,以受试者局部皮肤有温热感而无灼痛为宜。每穴灸10 min,以皮肤潮红为度。每日1次,连续艾灸1个月为1个疗程,灸2个疗程。

2.2Ⅱ组

温和灸取穴与操作同Ⅰ组,隔日治疗1次,连续艾灸1个月为1个疗程,灸2个疗程。

2.3Ⅲ组

温和灸取穴与操作同Ⅰ组,每星期治疗1次,连续艾灸1个月为1个疗程,灸2个疗程。

3 治疗效果

3.1观察指标

3.1.1免疫球蛋白

分别比较3组受试者治疗前后IgA、IgM、IgG的差异,采用免疫扩散法测定。

3.1.2超氧化物歧化酶(SOD)

观察3组受试者治疗前后血清SOD的变化情况,采用分光光度法测定。

3.2疗效标准

参照《亚健康中医临床指南》[1],拟亚健康症状积分量表,采取4级评分法,针对15个亚健康常见症状进行评分,从来没有感觉计为0分,很少有感觉的计为1 分,经常有感觉的计为2分,持续有感觉的计为3分。

临床痊愈:临床症状消失或基本消失,积分减少>90%。

显效:临床症状明显改善,积分减少>70%。有效:临床症状有好转,积分减少>30%。

无效:临床症状无明显改善,积分减少<30%。

计算公式参照尼莫地平法:[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。

3.3统计学方法

采用SPSS17.0统计软件进行统计分析,计量资料用均数±标准差表示,首先进行正态性检验、方差齐性检验,采用两组独立样本t检验、配对t检验;计数资料采用独立样本卡方检验。所有统计检验均采用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

3.4治疗结果

3.4.13组临床疗效比较

Ⅰ组总有效率(临床治愈+显效+有效)为87.9%,Ⅱ组总有效率为84.8%,Ⅲ组总有效率为34.3%。经卡方检验有统计学差异(P<0.05),Ⅰ组、Ⅱ组总有效率显著高于Ⅲ组,详见表2。

表2 3组临床疗效比较 [例(%)]

Ⅲ组 35 0(0.0) 3(8.6) 9(25.7)23(65.7) 34.3

3.4.23组治疗前后IgA、IgM、IgG变化情况比较

Ⅰ组与Ⅱ组治疗后IgA、IgM、IgG均有上升,经t检验,具有统计学意义(P<0.05);Ⅲ组治疗前后比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 3组治疗前后IgA、IgM、IgG变化情况比较(±s,g/L)

表3 3组治疗前后IgA、IgM、IgG变化情况比较(±s,g/L)

组别 例数 免疫球蛋白 治疗前 治疗后 差值 治疗前后比较t PⅠ组 33 IgA 1.76±0.62 2.21±0.67 0.44±0.14 ﹣16.387 0.000Ⅱ组 33 1.66±0.50 2.01±0.56 0.34±0.47 ﹣3.784 0.001Ⅲ组 35 1.69±0.48 1.67±0.60 ﹣0.02±0.34 0.328 0.745Ⅰ组 33 IgM 1.06±0.36 1.32±0.45 0.25±0.31 ﹣4.374 0.000Ⅱ组 33 1.14±0.51 1.43±0.57 0.28±0.25 ﹣5.949 0.000Ⅲ组 35 1.04±0.45 1.05±0.49 0.01±0.17 ﹣0.461 0.648Ⅰ组 33 IgG 10.32±2.21 12.94±1.80 2.61±1.10 ﹣12.736 0.000Ⅱ组 33 10.23±2.39 12.70±2.00 2.46±0.99 ﹣13.083 0.000Ⅲ组 35 11.14±2.24 11.30±1.98 0.15±0.56 ﹣1.439 0.161

3.4.33组治疗前后SOD变化情况比较

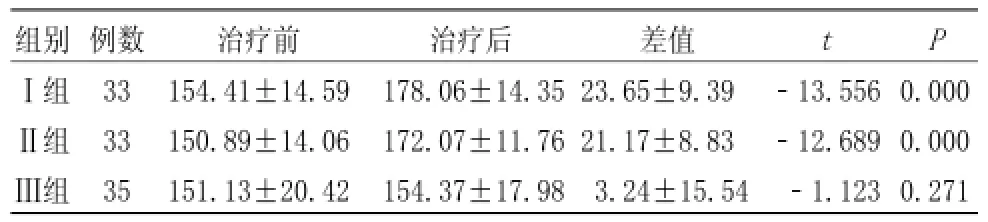

Ⅰ组与Ⅱ组治疗后SOD均有上升,经t检验,具有统计学意义(P<0.05);Ⅲ组治疗前后比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 3组治疗前后SOD变化情况比较 (±s,U/mL)

表4 3组治疗前后SOD变化情况比较 (±s,U/mL)

组别例数 治疗前 治疗后 差值 t PⅠ组 33 154.41±14.59 178.06±14.35 23.65±9.39 ﹣13.556 0.000Ⅱ组 33 150.89±14.06 172.07±11.76 21.17±8.83 ﹣12.689 0.000Ⅲ组 35 151.13±20.42 154.37±17.98 3.24±15.54 ﹣1.123 0.271

4 讨论

4.1温和灸调治亚健康状态的主要机制

现代医学关于艾灸的药理效应和作用途径也做了大量研究。艾燃烧时,不仅释放大量热能,产生热辐射,还产生光辐射,辐射波谱靠近近红外波段,以近红外为主,从生物效应角度来看,近红外辐射波长短,能量强,其渗透度为远红外辐射的10倍,可渗透至表皮、结缔组织、血管、神经系统,并为组织吸收[6-7]。研究表明[8],被照射组织内产生大量组织器官代谢和产热所需的活性物质,为机体细胞活动提供能量。有研究认为[9],艾灸燃烧时产生的近红外,可使穴位内的生物分子氢键得到激发,产生受激相干谐振吸收效应,通过神经-体液系统传递人体细胞所需的能量。艾灸时的红外辐射可为机体细胞免疫功能提供所必需的能量[10]。也有研究认为[11-14]艾灸通过温通温补效应调节神经-内分泌-免疫网络,从而调节脏腑功能。日本学者大西基代[15]研究发现,艾燃烧时生成物的甲醇提取物有清除自由基的作用,且比艾的甲醇提取物作用更强,可能作用机制是艾燃烧生成物,从施灸穴位处的皮肤渗透到深层组织,达到对自由基或过氧化脂质的清除作用。也有研究认为艾灸对自由基的作用可能与其化学成分有关[16],同时,灸能提高超氧化物歧化酶(SOD)活性,改善其相对不足与功能减退,进一步增强自由基的清除作用[17-22]。由此可见,不论是艾本身所具有的药性特征,还是艾燃烧时产生的近红外线波段所具有的强渗透力,还是艾燃烧生成物中的甲醇提取物所具有的清除自由基的作用,都决定了艾灸调治亚健康状态,可以增强患者的免疫功能、改善微循环以及延缓衰老,具有其他疗法不可比拟的较为全面的优势。

4.2艾灸的量效研究

有关灸量与灸效的关系古有记载,古代医家用“报”来表示艾灸的次数,报是重复之意,指每次施灸的间隔时间和施灸的次数。古人强调不同人体部位、不同体质、不同的病症、不同疾病严重程度及不同的艾灸方法,适用艾炷数量均有区别[23-24]。现代医学有关艾灸量效性研究较多。白玉宏等[25]提出艾灸灸量、灸感、灸效及其相互关系,认为艾灸要产生疗效,必须达到一定灸量的积累,灸量积累到一定程度时易产生灸感,继而产生灸效。与此相应,有人提出“透灸”的概念,认为艾灸后皮肤出现潮红、汗出,即是充足灸量的一次治疗[26]。很多研究表明[27-32],一定灸时灸量的积累才能产生所需的艾灸疗效,同时艾灸刺激量不同所产生的临床疗效也是不同的。既然不同的艾灸效应取决于不同时程、不同刺激量,那么寻找最佳的时程点,既可以使艾灸效应发挥最大限度,又可以减少时间和节约资源,对临床具有重要的指导意义。这也是本研究的目的所在。

4.3不同灸频累积灸量对亚健康状态的调节效应

古人早有记载不同体质、不同感邪类型所需灸量不同,现代研究也表明艾灸疗效的产生需要一定灸量的累积[33-34]。故寻找最佳的调治亚健康状态的灸量方案,既可以最大限度地发挥艾灸疗效,也可以节约资源,对临床具有重要的指导作用。这也是本研究的目的与创新所在。本研究结果显示,不同艾灸间隔时程组对亚健康状态的调治前后比较,每日灸及隔日灸疗效显著,每星期灸疗效不明显。通过对本研究结果的分析可以得出,每日灸与隔日灸疗效显著且无差异,每星期灸效果不明显。说明对亚健康状态的调节,隔天灸的灸量累积效应与每日灸的灸量累积效应并无差异,而艾灸间隔时程为每星期1次时,灸量累积效应明显下降。

参考文献

[1]中华中医药学会.亚健康中医临床指南[S].北京:中国中医药出版社,2006:1.

[2]何裕民,沈红艺,倪红梅,等.亚健康的范畴研究[J].医学与哲学, 2008,29(1):2-4.

[3]梁治学,胡燕,何裕民.从“疾病”词源学探析亚健康范畴[J].中国中医基础医学杂志,2015,21(4):422-431.

[4]Cella M,White PD,Sharpe M,et al.Cognitions,behaviours and co-morbid psychiatric diagnoses in patients with chronic fatigue syndrome[J].Psychol Med,2013,43(2):375-380.

[5]李晓松.医学统计学[M].第2版,北京:高等教育出版社,2008: 437.

[6]王晓梅,穆敬平,丁光宏,等.艾灸效应的红外物理特性研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2010,12(4):63-66.

[7]沈雪勇,丁光宏,褚君浩,等.传统艾灸与替代物灸和人体穴位红外辐射光谱比较[J].红外与毫米波学报,2003,22(2):123-126.

[8]韩吟华,丁光宏,沈雪勇,等.人体体表穴位点红外辐射光谱特征及其与ATP能量代谢的关系[J].上海生物医学工程,2005,26(4): 198-200.

[9]王磊,李学武,张莉.艾灸疗法作用机理国内外研究进展[J].中国针灸,2001,21(9):567-570.

[10]张青元,胡淑萍.艾灸机理研究现状与探析[J].上海针灸杂志, 2008,27(5):47-50.

[11]常小荣,刘密,严洁,等.艾灸温通温补效应的作用机制及其规律研究[J].世界中医药,2013,8(8):875-879.

[12]唐照亮,宋小鸽,章复清,等.艾灸抗炎免疫作用机制的实验研究[J].安徽中医学院学报,2003,22(2):31-35.

[13]曾志文,陈永,杨宗保,等.针灸治疗对肿瘤免疫的基础研究和临床运用[J].中国医药科学,2012,2(3):35-37.

[14]郭丽红,郝蓬亮,马文珠.艾灸辅助治疗肿瘤临床研究进展[J].山西中医,2014,30(8):54-56.

[15]大西基代.艾燃烧生成物的自由基清除作用研究[J].国外医学:中医中药分册,1992,14(3):60.

[16]Chiba A,Nakanishi H,Chichibu S.Effect of indirect moxibustion on mouse skin[J].Am J Chin Med,1997,25(2):143-151.

[17]杨华元,胡追成.艾灸的生物物理特性[J].中国针灸,2009,29(11): 897-899.

[18]谭杏,杨茜芸,林亚平.艾灸“足三里”穴对衰老大鼠心、脑组织中SOD、MDA、LF的影响[J].湖南中医药大学学报,2013,33(11):86-89.

[19]赵彩娇,范郁山,李灿,等.艾灸神阙穴对肾阳虚家兔肾组织超氧化物歧化酶基因表达的影响[J].中国老年学杂志,2013,33(21): 5386-5388.

[20]任毅,杨晓光,李学智,等.不同灸法对部分雄激素缺乏综合征大鼠性激素/促性激素分泌调节及SOD、MDA影响的研究[J].重庆医科大学学报,2014,39(11):1546-1551.

[21]肖爱娇,陈日新,康明非.热敏灸对脑缺血再灌注损伤大鼠SOD、MDA的影响[J].天津医药,2014,42(1):51-53.

[22]易展,刘密,常小荣,等.不同隔姜灸治时间对慢性浅表性胃炎脾胃虚寒证患者血清中SOD和MDA的影响[J].中国实验方剂学杂志,2012,18(23):301-304.

[23]王云,王玲玲.艾灸间隔时间与疗效相关性的研究概述[J].天津中医药,2009,26(5):436-437.

[24]王洪彬,崔建美,赵舒,等.孙思邈灸随年壮应用探析[J].陕西中医,2014,(10):1423-1424.

[25]白玉宏,白玉盛.小议临床施灸之灸量、灸感、灸效及其相互关系[J].针灸临床杂志,2001,17(9):3-5.

[26]高希言,奥晓静.提高艾灸疗效的探讨[J].中国针灸,2008,28(4): 277-279.

[27]王桂英,王耀帅,王玲玲.艾灸疗法中灸感、灸温、灸量与灸效关系[J].中医杂志,2015,56(17):1519-1521.

[28]张保球,杨洁仪.不同灸量治疗原发性骨质疏松症临床研究[J].上海针灸杂志,2015,34(6):568-569.

[29]张伟,张琳.悬灸治疗原发性痛经的灸量相关因素研究[J].江西中医药大学学报,2015,(2):65-67.

[30]周亚锋,严伟,殷建权.正交设计优选肾阳虚型前列腺增生症隔附子饼灸灸量的临床研究[J].中华中医药学刊,2015, 33(3):642-645.

[31]康明非,章海凤,付勇.热敏灸治疗慢性前列腺炎不同灸量方案的临床疗效评价[J].时珍国医国药,2015,26(1):125-127.

[32]彭洪莲,程施瑞,刘利,等.不同灸量隔花椒灸对RA大鼠穴位局部温度影响实验观察[J].辽宁中医药大学学报,2014,16(8):66-69.

[33]周亚锋,严伟,殷建权.不同灸频隔附子饼灸治疗肾阳虚型前列腺增生症临床观察[J].上海针灸杂志,2014,33(12):1105-1107.

[34]王茎,夏晓红,叶敏,等.不同灸量艾灸对克罗恩病大鼠结肠组织损伤积分和血清IgG、IgA、IgM水平的影响[J].天津中医药大学学报,2014,33(1):22-25.

【中图分类号】R246.1

【文献标志码】A

DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2016.04.0379

文章编号:1005-0957(2016)04-0379-04323

收稿日期2015-09-30

基金项目:国家重点基础研究发展计划项目(2015CB554500);安徽省科技攻关项目(1301042218)

作者简介:王春华(1987-),女,2012级硕士生

通信作者:胡玲(1956-),女,教授,研究方向为腧穴主治规律及作用机理研究,Email:hulingtcm@126.com

Study on the Effect of Mild Moxibustion at Different Frequencies on Sub-health State

WANG Chun-hua1,HU Ling2,WANG Jian-ping,WU Zi-jian,CAI Rong-lin.

1.Anhui Institute of International Business,Hefei 230001,China;2.Anhui University of Chinese Medicine,Hefei 230038,China;3.First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine,Hefei 230038,China

[Abstract]ObjectiveTo compare the effects of mild moxibustion at different frequencies on sub-health state,and to discuss the effectiveness and dose-response relationship of moxibustion in treating sub-health state.MethodTotally 108 subjects were divided by using random number table into groupⅠ(36 cases),groupⅡ(36 cases)and groupⅢ(36 cases).Same acupoints were selected for the three groups,including Guanyuan(CV3),bilateral Zusanli(ST36),and bilateral Sanyinjiao(SP6).A moxa stick was ignited at one end to treat the corresponding points,3-4 cm away from the skin,making the topical area hot but without burning pain.Each point was treated for 10 min,till the skin flushed.The 3 groups were respectively treated once a day,once every other day,and once a week,1 month as a treatment course,totally for 2 courses.The Sub-health Symptoms Scale,immunoglobulins IgA,IgM and IgG, and superoxide dismutase(SOD)were evaluated and statistically analyzed before and after intervention.ResultThe total effective rate was 87.9%in groupⅠ,84.8%in groupⅡ,and 34.3%in groupⅢ.The paired comparisons showed that there was no significant difference between groupⅠandⅡ(P>0.05),while groupⅠand groupⅡwere both significantly different from groupⅢ(P<0.05).After intervention,the levels of IgA,IgM,IgG,and SOD were significantly increased in groupⅠandⅡ(P<0.05),but the increases in groupⅢwere statistically insignificant(P>0.05).ConclusionThe therapeutic efficacy of mild moxibustion for sub-health is related to the treatment frequency,and frequencies at once a day and once every other day both can produce significant efficacies,which are superior to that of moxibustion at once a week.

[Key words]Moxa stick moxibustion;Mild moxibustion;Erratic complaint syndrome;Moxibustion frequency;Immunoglobulins; Superoxide dismutase