建党前中国化马克思主义的重大理论成果

2016-07-25陈岸华马梦媛

陈岸华+马梦媛

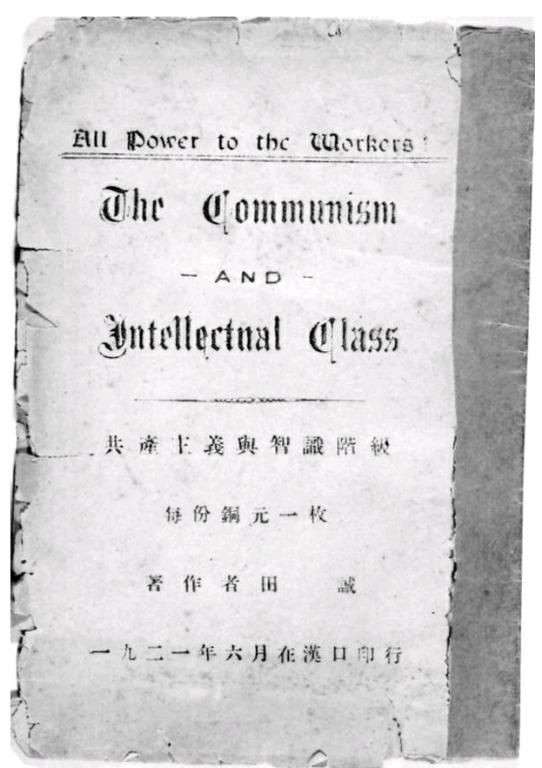

[摘 要]1921年6月在汉口印行、署名田诚的《共产主义与智识阶级》小册子,对当时中国社会革命等若干重大理论问题做了重要阐述,是建党前共产党人实现马克思主义和俄国革命经验中国化思想成果的集大成者和醒世杰作,具有极大的史料、政治和科学价值。同时由于时代的局限性,这本小册子不可避免地存在着对中国革命的性质、模式、道路、阶级斗争等问题认识的不成熟性。

[关键词] 《共产主义与智识阶级》;田诚;马克思主义中国化

[中图分类号] D231 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8129(2016)07-0034-09

1921年6月,汉口印行的《共产主义与智识阶级》,是迄今发现的、于中国共产党建党前夕公开发表的与“一大”党章核心内容有着明显联系的珍贵文献,该文对当时中国社会革命的重大理论问题如世情国情问题、共产主义社会问题、中国道路问题、知识分子的使命问题做了重要阐述,极有可能是化名为“田诚”的作者接受委托,为建立中国共产党组织而写的政治宣言书。小册子的内容气势磅礴、铿锵有力、语言精辟、言之成理、视野弘大、富于启迪,读后让人热情澎湃,极富感染力和号召力,反映了建党前中国共产党人在中国国情、中国革命等重大问题上初步探索的理论成果和达成的思想共识,是那个时代马克思主义和俄国革命经验与道路中国化的思想成果的集大成者和醒世杰作,是一份具有巨大史料价值、科学价值和政治价值的宝贵材料。本文拟在尊重文本、尊重作者原意、尊重历史的基础上,解读该著作形成的历史背景、阐述其基本内容,发掘其巨大价值,同时指出该文在探索中国革命的性质、模式、对象诸问题上的理论局限性。

一、田诚写作《共产主义与智识阶级》一文的历史背景

1840年鸦片战争之后,近代中国先进分子都在前赴后继地寻求救亡图存的方案和道路。但是,随着太平天国的《资政新篇》沦为一纸空文、历经33年的洋务运动成果化作灰烬、戊戌变法遭到晚清守旧派的联合绞杀、辛亥革命最终成为“半截子革命”之后, “智识阶级目睹中国的状况,觉着他们以前的方法都得不着出路了”[1]。

19世纪70年代,马克思主义和社会主义思想就已传播到中国,此后,俄国爆发的十月革命则开辟了人类通往社会主义道路的新纪元,从那时起,中国知识分子在学理上就开始研究马克思主义和社会主义。《晨报》副刊“马克思研究”专栏负责人,化名“渊泉”的陈溥贤撰文指出:“吾侪深信马氏之说,乃现代万恶社会之唯一疗法也。”[2] 6马克思主义在中国早期传播的旗手陈独秀也指出:“社会主义真为改造现世界的对症之方,中国也不能外此。”[3] 466“五四”运动后,一批具有初步共产主义信仰的先进知识分子开始把马克思主义和俄国社会主义革命同中国的现存条件结合起来,把马克思主义和俄国道路作为改变中国前途和命运的思想武器,尝试把马克思主义基本理论应用于对中国社会的性质、结构和特点的分析,探讨马克思主义与登上中国政治舞台的工人阶级的结合,探索中国社会革命的方式与路径,“应用俄国式的方法去达到改造中国与世界”[4] 57,思考并探索中国未来的发展方向,积极为筹建中国共产党组织进行着理论准备。田诚撰写的《共产主义与智识阶级》一文,可以说是这一历史背景的产物。

二、《共产主义与智识阶级》的基本内容

(一)对中国国情的正确判断

文章控诉和痛斥了“国际资本主义”对中国的经济掠夺与军事侵略,认为国际资本主义和依附于他们的国内剥削阶级是使中国沦为半殖民地半封建社会的罪魁祸首。“……国际资本主义的势力,已渐渐布满了这个酣睡的中国”,外国资本家麋集中国,“用伟大的经济力,挟着他们的保护商业政策和可怕的杀人的军备做后盾”,把20世纪初的中国“变作了国际掠夺阶级的公共半殖民地”“张牙舞爪的想夺到权利”“新银行团,就是代表国际资本主义吸取中国无产阶级的血髓的有力的铁甲军”。而本国的资本家则“附属在国际资本主义上面,卵翼在军阀官僚势力之下”,同样地也是无恶不作。

文章揭露了中国从城市到乡村的人民穷困潦倒、中国社会阶级对立、贫富两极极端分化的社会现实及其根源。作者写道,各大商埠随处可见的高楼大厦无一不是劳动者的血汗堆砌而成,里面住着的都是“强横无人性的”外国或本国资本家,“他们货栈里积满了掠夺得来的货物”,他们凭借对工厂、机器等生产资料的所有权,“不断地拿着鞭子驱策劳动者为他们做工”,他们“一点事也不做”[5] 1, “竟能在每点钟之内,得着极大的利润,过他们的快活日子”[5] 2,而替他们流血流汗的劳动者“或是缩在矮小污秽的茅屋里,或是流落在街道上,现出极褴褛饥饿不堪”[5] 1。在农村,地主们则是凭借他们对土地等农业生产资料的所有权“安乐的坐在家里,得到他的佃户供奉他半数以上的田地产物”,而忍累受饿的贫苦农民“没有土地,或是自己的田地只能养活几只小鸡”,迫使他们“不得不向地主租点地”“用自己的血汗、牛、锄犁等来耕种田地”,遇到灾年,“地主并不减少租谷”,佃户还得服从地主,“要是不然,地主就会把他的田地夺回去”[5] 2。作者还揭露军阀互斗、兵匪劫掠也是造成大量贫民惨遭杀戮、流离失所、饿殍遍野的重要原因。

(二)对共产主义社会结构和中国建立共产主义社会的路径的科学理解

文章宣讲了建党前马克思主义信奉者对马克思主义关于共产主义社会科学观念的全部理解和建立共产主义社会的手段或途径:

文章指出,“共产主义是符合科学的能解放人类的唯一主义,不是幻想的乌托邦”。只有共产主义社会才能“创造一个真正自由平等的社会”“只有共产主义是无产阶级的解放者,只有共产主义是解放世界的明星”。

文章指出,完全的共产主义的观念有三,首先是政治上的观念:共产主义只有在“推翻资本家的国家,建设劳农专政的政治”,消灭“一切资本家的势力”之后才能建立。而此时的共产主义世界是一个“只剩下劳动阶级,也就是没有阶级的社会”[5] 3,国家也随着阶级的消灭而消亡。endprint

作者认为,共产主义在经济上的观念是,“打破私有财产制度,把一切生产工具——土地、机器、运输机关——收归公有共有,废除工银制度,消灭剩余价值”[5] 3-4。由于这一经济制度消灭了剥削及其经济根源,因而在共产主义社会就“没有人能利用他人做工了”,也就没有了剩余价值。

作者认为,共产主义科学观念还包括社会的观念。过去的阶级社会,总存在“一个阶级压迫另一个阶级”,无论在现代资本主义社会,还是在半殖民地的中国,劳动阶级成了“特殊阶级的牛马”,只有在共产主义社会,因为消灭了一切阶级,才可能出现“人人都尽他的力量为公众做工”。

作者依据马克思“全部历史都是阶级战争的历史”的著名论断,分析了“胚胎于资本主义的壳内”的“现代资本家和劳动者的阶级对抗”,是“过渡到共产主义社会的必然链锁”,推论出阶级战争是实现共产主义理想社会的唯一方法。作者还提出了我国的阶级战争“两步走”战略:阶级战争的第一步是“组织无产阶级的先锋队,就是共产党”,共产党正是“指挥革命运动的中心机关”,通过宣传群众、组织罢工、“增高劳动者战斗的力量”等手段,“与资本家激斗”,直到“那些资本家和资本家的政府(被)推翻”;第二步是鉴于1871年巴黎公社的失败在于没有夺得政权与苏维埃俄罗斯的胜利得益于其强固的政府和红军组织,因此,我们要“由无产阶级夺得政权,建设劳农专政的国家”[5] 4。文章强调,少年中国的责任,就是共产主义者要“用阶级革命的手段,创造一个世界共产主义的社会”。

(三)对中国道路的理性探索

文章依据马克思主义的基本观点和俄国社会主义实践经验,进一步探索了中国社会改造的道路。

首先,作者指出了资本主义制度的罪恶、弊病和资本主义社会民主的实质,提出共产主义而不是资本主义是未来中国的必由之路,回答了实行共产主义革命运动的历史必然性:第一,资本主义具有国际性质,正是它把中国推向了半殖民地的深渊,无产阶级“所受的种种痛苦,都是私有财产制度赐给我们的”[5] 5,国内“军阀官僚的专制,也是依附资本主义与私有制度,狼狈为奸的”。第二,作者揭露了美式民主的本质,批判了在中国“造成资本家的德谟克拉西”这条道路的妄想性质。在美国这种比较自由和合于“德谟克拉西”的国度,仍然是有产阶级“占极大的势力”“田地、机器、工厂等等——只除了工人的两只手两只腿——没有一件不是私人所有的财产”“资本家简直是一个专制国的皇帝”,而“千万的劳工都是耕种别人的土地”“工人从早到晚的卖力气,为的却不是自己”,工人的血汗“变成了他们叮叮当当的黄金”。第三,在中国实行自治运动来实现美国的“德谟克拉西”,“虽然去掉了军阀官僚的专制”,却又“造成一些富有资本的皇帝”,是“换汤不换药的方法”。因而,“仅仅推翻军阀而不根本解决是不行的”。第四,“资本主义能发达产业,但是必定要使产业紊乱,造成种种罪恶”。只有共产主义才能“发达产业,而且造成自由合作的社会”[5] 5。

其次,作者否定了教育救国的可能。文章认为:“智识阶级里的多数分子也相信共产主义,也想做社会改革的事业,但是他们总相信教育是万能的”,这是基于“他们相信改造社会,必先要改造个人”。然而,这种理想的教育难以普及到每一个人,容易忽视社会环境对一个受教育者的心理和行为的影响:学生在学校里的时间是很短的,而“在万恶的私产社会里受熏陶的时间是很长的”,在课堂受到的影响是有限的,而“社会的胁迫和利诱贿赂的力量是很大的”;受益的仅仅是“一班有钱人的子弟”,而非“一万万以上的农民和工人”。如果教育者在施教过程中有些新思想、新主张,还会被当局定为“过激派”而“拿去办罪”,总之,“各国都一样,资本主义下的教育,没有不是受资本主义的牵制的”。因而,教育救国的方案在中国根本行不通,并且,人们往往还会被这种教育救国的见解“引入迷途”[5] 6。文章认为,“正当的教育事业要在社会革命以后”[5] 7才能够实现,只有苏维埃俄罗斯的教育事业才是“发达的”“极合正道的”[5] 6。作者主张,只有实行共产主义的革命运动,才是改造社会的唯一方法;知识阶层应当到无产阶级即到工人和农民中去普及教育。

再次,文章重点清算了无政府共产主义、工团主义的理论主张。作者认为:“无政府主义是主张自由联合和小组织的”,这一理论特征决定了无政府主义的倡导者一方面希望摆脱私有财产制度和资本家的压迫,使生产能够符合其自由联合的“小组织的生产制”的要求,另一方面又主张废置机器生产。无政府主义的理论和主张只看到了资本家对小组织的压迫,没有看到自然界对人类的压迫,无视制度进化、科技进步和机器化大生产的社会条件,“丝毫没有存在的可能”,也“没有科学的根据”,其结果是“引着社会向退化的方向走”。不仅如此,“小生产制”还会“引起生产者的纷乱和竞争”[5] 7,会导致社会“回复到资本家的统治,劳动者再受虐待和压迫[5] 8。”共产主义则不同,它不仅要废除私有财产制度,消灭资本家,使劳动者摆脱“个人压迫个人”的困苦,而且还要用机器大生产摆脱“自然界的束缚”[5] 7,“使人人只花最少的时间去制造食料衣服住所等,利用其余的时间,做心智的发达”“用精密计划的工业集中的大工场、大田地的生产制,把全世界弄成一个生产团体”,最终征服自然界,因此“只有共产主义是合科学的”,是“我们不得不信仰的”。文中还指出了工团主义的“缺憾”,就在于“不明了劳农专政的重要”[5] 8。

在文章中作者还指出,马克思主义和俄国道路才是中国的科学选择与必由之路。“主义是我们做一切事业的指南针”,中国的知识分子最要紧的“就是主义的信仰”[5] 7。作者希望中国智识阶级分子“能够虚心静气的把马克思的唯物史观和经济学以及充满了革命精神的共产主义仔细研究一番”“做一个很好的共产主义者”,只有这样,才能创造“心目中所要创造的少年中国”[5] 8。作者认为,“三十年前的俄罗斯与今日的中国是很相类似的”[5] 2,俄中两国都是农业大国,都是农民占人口的大多数,都是产业不发达。所不同的是,“一个是在皇帝暴力专制之下,一个是在军阀官僚暴力专制之下”,俄国既然可以实行共产主义的社会革命,那么,中国也可以实行共产主义的革命,“断没有在两个相似的国内,社会革命在一国行之可以成功,另一个便不可以实行,不过看我们的努力怎样罢了”[5] 6。endprint

(四)中国知识分子面临的历史选择和伟大使命

文章开篇判断了1917年俄国十月革命爆发后的整个世界已经分成两大“敌垒”:国际资本主义的各种团体和作为无产阶级革命运动中心组织的第三国际共产党,他们之间“界限愈加分明,激斗愈加紧张”。

面对这一世情和中国国情,中国的知识阶层面临着两条道路的选择:要么是“变成掠夺阶级的走狗”和“爪牙”“做压迫阶级的附属物”;要么是“参加无产阶级的壮烈的革命运动”“做无产阶级革命运动的先锋军”[5] 6。作者讴歌俄罗斯的革命成功“劈开了一个新的纪元”[5] 3,称赞俄罗斯的智识阶级为了争取自由和政治上的解放,“不知牺牲了多少性命”;为了解放农民,造成了“大家都回田间去”的声浪;为了宣传无产阶级革命的运动,“不怕杀戮、监禁和驱逐,总是勇往直前的奋斗”[5] 2,赞赏德国、法国、荷兰、美国等具有革命精神的知识分子,抛弃了学者的安全生活,献身于无产阶级的革命运动。田诚批评了中国那些 “预备作资本主义的附属物”的智识阶级,不要像“欧洲的智识阶级赞助资本家的政府做可怕的屠杀事业”[5] 3。提出中国知识阶层的历史使命和社会责任:一是要像俄国智识阶级那样“到工厂和田庄里去”[5] 8,去宣传农工、组织农工,造成智识阶级投身田间和工厂的声浪;二是要意识到智识阶级也是无产阶级的一份子,要“和无产阶级握手”“把我们的知识贡献到劳动者的脑袋里去”;三是要“教育劳动者,组织劳动者的先锋队,指挥他们与军阀官僚资本家对抗,引导他们向着共产主义的道上走”[5] 3。四是“要在国际红色旗帜之下”,承担起维护“世界革命的国际中心”“推广这个革命的运动”的“唯一的责任”[5] 8。

三、《共产主义与智识阶级》的价值

(一)史料价值

《共产主义与智识阶级》这本小册子,全面反映了早期共产党人开始运用马克思主义世界观和方法论来观察和分析中国国情和中国道路,是马克思主义中国化在建党前的系统化的尝试,显示了早期马克思主义和俄国十月革命事业的追随者对马克思主义基本理论和俄国道路有了比较全面的理解、对世情国情有着颇为清晰的判断以及对中国未来道路有着比近代以来中国革命的先行者更具理性的探索,同时,也是对先进知识分子把马克思主义理论、俄国社会主义道路同中国实际相结合的全部思想成果的集中梳理与深度概括。

(二)政治价值

《共产主义与智识阶级》的内容与中共“一大”党章内核的合逻辑性表明,这本小册子可能是早期马克思主义者为筹建中国共产党组织而写的政治宣言,是中国共产党在创党之初的思想基础,是帮助国人认清国情和中国道路的醒世论著,是创党前夕马克思主义中国化的集大成者,著作中的基本思想无疑是毛泽东新民主主义革命理论的思想源头。它为未来新民主主义革命提供了初期的指导思想,为早期共产党人提供了明晰的革命宗旨、发展道路和奋斗目标。

(三)科学价值

第一,该文提出中国处于“国际掠夺阶级的公共半殖民地”的社会性质,突破了鸦片战争以来到建党前所有知识分子和所有著作在认识中国社会性质问题上的局限,并以科学语言准确地概括了这一性质,为早期共产党人正确判断中国社会性质提供了新的思想观念。

第二,作者将马克思主义经济学说和唯物史观运用于分析中国社会现实和中国社会结构,指明近代中国阶级对立及其背后的经济根源,及对中国沦为半殖民地半封建社会以后的社会全貌和阶级对立状况的准确把握,为早期共产党人审时度势、认清政局、了解当时的社会关系和阶级斗争,认识中国革命的历史必然性、中国革命的对象、中国革命的目标奠定了思想基础,也为党的“一大”判断近代中国社会的性质和社会结构提供了科学依据。

第三,文章强调共产主义者要树立马克思主义信仰,表明早期共产主义者已经把马克思主义作为自己认识世界和改造世界的指导思想。党在后来把马克思主义确立为自己的行动指南,可以从这里直接找到思想渊源。

第四,文章对空想社会主义及其衍生物的清算,有利于早期共产党人认识其思想危害,肃清其思想影响,抛弃空想社会主义幻想,坚定共产主义信念。

第五,文章反映了强烈的组建劳动者的先锋队的诉求并为其摇旗呐喊。一个月以后,中国共产党的成立标志着劳苦大众有了自己的利益的可靠代表者、忠实维护者和浴血奋斗者,有了自己的主心骨,有了带领自己改变穷苦命运、消除穷苦根源的领导力量,中国革命的面貌从此焕然一新。

第六,文章比较了俄中两国国情的相似之处,指出俄国社会革命道路是未来中国的必由之路。这种比较及其结论颠覆了过去几十年来向西方学习、走西式道路的旧式思维,极大地影响了中国共产党人对以俄为师,走俄国道路的选择。

第七,文章对中国社会的阶级结构和阶级对立状况的分析,使中国共产党人寻找到了革命的主力军和同盟者,即生活在社会最底层的贫苦民众。同时,也逻辑地得出了中国社会革命的最终目标就是推翻帝国主义在华统治、废除私有财产制度、谋求穷人的解放、建立工农专政的政权的科学结论。

第八,文章主张知识分子到工厂和田间去,同无产阶级握手,走与工农相结合的道路,这一思想为建党之初的中国共产党人找到革命的依靠力量,确立党的群众路线、为开辟新民主主义革命道路指明了正确的方向。

第九,文章对知识分子的历史使命的阐述也具有科学价值,不仅指明了当时的知识阶层的社会责任和奋斗目标,也教育当代知识分子应该肩负时代赋予的历史任务,即要维护中国共产党领导和依靠人民开创的中国特色社会主义伟大事业,不断探索使国家繁荣富强、民族团结和睦、经济快速发展、社会和谐稳定、人民幸福安康的道路,自觉高举马克思主义旗帜,忠诚并献身于党的教育事业,通过发展教育来增强国家软实力和创新力,通过发展社会主义先进文化来为中国特色社会主义建设提供精神支撑、智力支持和思想动力。

四、《共产主义与智识阶级》在理论上的局限性问题endprint

《共产主义和智识阶级》尽管是早期马克思主义者在建党前马克思主义中国化的重要理论成果,是体现建党前马克思主义同中国革命实践相结合的最高水平的重要著作,但是,它毕竟是刚刚树立了马克思主义信仰和为俄国十月革命所鼓舞的先进知识分子在建党前夕对近代中国国情、前途和命运的可贵思考,在具有真知灼见的同时,兼有一些时代局限性所带来的理论上的不成熟性。其具体表现在:

第一,文章没能对中国革命的性质做进一步的分析,就提出了在中国直接实行社会主义革命的政治主张,这一主张导致了中国共产党“一大”对资本主义直接实行社会主义革命的策略的出台,也使中国共产党早期的社会革命犯了错误,走了弯路。中国共产党在后来长期的斗争实践中才纠正了这一失误,并最终认清了不同于旧民主主义的中国革命的新民主主义性质,提出了中国社会革命的两步走战略,即先进行新民主主义革命,在取得新民主主义革命的胜利以后,再实行社会主义革命。

第二,文章提出“断没有在两个相似的国内,社会革命在一国行之可以成功,一国便不可以实行”[5] 6,俄中国情的相似性决定俄中革命道路的相同性这一结论看似有理,实则有害,导致了中国共产党“左倾”领导人在最初进行的革命过程中,长期采取了照搬俄国社会革命模式、走城市包围农村的路线的错误做法。实践表明,脱离中国国情,照搬照抄俄国革命模式只能使中国革命遭受挫折;血的代价证明,中国革命及其路径选择必须得从中国的国情出发。

第三,文章把国内剥削阶级和国际掠夺阶级等同对待,未能对官僚资本主义和民族资本主义、恶霸土豪劣绅和开明地主士绅作进一步的划分,而是把一切剥削剩余价值的阶级传统作为革命的对象,这不符合中国革命的具体实际和斗争需要,不利于团结一切可以团结的对象,不利于形成党的统一战线,不利于争取革命的迅速胜利。

第四,文章认为,“阶级斗争是实现共产主义的唯一方法”[5] 4,这一观点折射出早期马克思主义者在理论上还没形成落后国家的共产主义的实现要经历一个共产主义的低级阶段——社会主义阶段——的思想观念,还不能看到在社会主义制度建立以后,阶级矛盾已不是社会主义社会的主要矛盾,阶级斗争已不是社会主义发展的主要推动力量,因此,在社会主义制度确立后,不能依靠阶级斗争的方法来建设社会主义,实现共产主义。

[参考文献]

[1]中央档案馆.中共党史报告选编[M].北京:中共中央党校出版社,1982.

[2]林代昭,潘伯华.马克思主义在中国——从影响的传入到传播:下册[M].北京:清华大学出版社,1983.

[3]陈独秀.陈独秀著作选编:第2卷[M].上海:上海人民美术出版社,2009.

[4]蔡和森.蔡和森文集[M].北京:人民出版社,1980.

[5]田 诚.共产主义与智识阶级[M].汉口,1921.

[责任编辑:肖偲偲]endprint