旅游目的地意象感知的维度辨识:基于网络游记的文本分析

2016-07-25那梦帆谢彦君

那梦帆,谢彦君

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

[旅游者研究]

旅游目的地意象感知的维度辨识:基于网络游记的文本分析

那梦帆,谢彦君

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

[摘要]网络游记作为旅游者自发上传到网络的信息,能够直接或间接地反映旅游者对旅游目的地意象的感知。以前往大连旅游的旅游者上传至网络的游记文本作为分析单位,以扎根理论为指导,借助多级编码的文本分析方法,从理论上构建了旅游目的地意象分析的维度框架。研究结果表明,旅游目的地意象除了可以从传统的心理维度、空间维度进行识别之外,还应结合社会维度、时间维度和内容维度进行综合分析。这5个维度是分析旅游目的地意象的基本逻辑架构,不可或缺。本文讨论最多的社会维度和时间维度构成了本文研究的主要理论贡献。进一步而言,基于旅游者个体或集体原有的知识积累与旅游体验而生成的建构意象(由个体意象、集体意象和社会意象构成),以及相应的客观存在的事实意象,二者共同组成了社会维度意义下的目的地意象。按时间维度下的发生顺序,目的地意象则可分为想象、映象和印象。本文的实证路径是针对以上诸范畴而展开的归纳研究,而网络游记则成为这项研究的经验材料。

[关键词]旅游;目的地意象;意象维度;文本分析

旅游目的地意象(Tourism Destination Image)这一论题自20世纪70年代被提出以来,一直是旅游研究领域的重要内容。因此,在旅游学术界,有越来越多的学者投入到目的地意象的研究中,相关的研究成果也已汗牛充栋。很多文献表明,目的地意象影响着旅游者的个体认知特征、旅游者行为特征以及目的地选择策略。不过,仔细检视已有的成果,笔者发现,在这一领域,大量研究依然停留在对策层面,而理论研究成果并不充分。这不仅表现在有关旅游目的地的理论研究尚未形成系统,而且就一些带有根本性的理论问题——诸如概念界定,术语使用上的协调与命题间的自洽,以及有关分析起点所应达成的共识等等——都还没有形成明显的共识。已有的一些讨论,其立论往往基于逻辑思辨,缺乏经验数据的支撑,因此,也难以成为科学的理论结论。

在当今的信息时代,网络是旅游者获取信息的主要渠道,网络游记作为一种自媒体是旅游者提供与分享自身经历的途径。大多数网络游记所表达的,往往是旅游者内心的真实想法,内容涵盖人物、景点、行为、产品评价和服务等,其自由、开放、共享的特性又可以较充分地反映旅游者对目的地意象的感知[1]。本文的目的,便是在理论层面对上述这些问题做出一定程度上的回应,其具体策略则是通过对网络游记文本的质性分析,来识别旅游目的地的意象感知维度。

一、概念辨识与文献评述

通过对旅游对目的地意象研究文献的检索和研究,可得知旅游目的地意象研究的内容主要涵盖六大类,包括概念化和维度研究、目的地意象形成过程研究、目的地意象评估和测量、距离对目的地意象的影响、时间对目的地意象的影响、目的地意象研究中当地居民主动和被动的角色以及目的地意象管理[2]。在这些领域,都积累了大量文献。然而,学界也普遍认为,以往这些研究缺乏足够的理论基础[3]。更为具体一点说,人们对旅游目的地意象的概念界定和维度划分存在较大争议[4]。因此,对目的地意象开展基础理论研究具有十分重要的学术意义。

关于英文Tourism Destination Image一词中译时的术语选择和含义厘定,在我国旅游学术界就有不同意见。Image作为一个舶来品,该词在中文文献中有多种译法,诸如“形象”“映象”“印象”“意象”等,而这些选项无非体现了认识论上的主观与客观、主体与客体、主位与宾位的差异和关系,在很大程度上反映了知识论中的一些根本性课题。从数量规模上看,多数学者倾向于将Tourism Destination Image译为“旅游目的地形象”,以体现Image一词某种程度上的客观性和物质性乃至公共性;也有学者将其翻译为“旅游目的地映象”或“旅游目的地印象”[5],自觉或不自觉地反映了Image这一能指符号,其所指不可能脱离个体感知的主体性或主位性,同时也照顾了Image对客体的“映射”功能;而将Image译为“意象”者,强调的则是该词所隐含的主观性、不稳定性、难以言传性以及臆想性。在《韩非子·解老》中我们可以看到意象一词的古老用法:“人希见生象也,而得死象之骨,案其图以想其生也,故诸人之所以意想者皆谓之‘象’也。”[6]显然,韩非子所说的意象,更多地带有“按图象形”的意思,契合当今潜在旅游者借助于各种非亲身体验的媒介渠道所获得的信息而构建的“旅游目的地认知”。笔者认为,这几种译法都各有千秋,这几个词汇意义基本接近,可以互换使用。其间的细微差别体现了译者在认识论层面各有所取的倾向性。从理论建设的过程而言,早期汉译西文时出现的用词不一现象,未必是一件坏事,反而可以作为后人厘定术语的概念内涵时的依据,也可能成为启发后人拓展、丰富该术语理论内涵的思想资源。当然,相异的术语杂错使用,并不利于思想的交流,术语的最终统一是理论体系成熟的标志。为此,笔者权衡再三,倾向于使用“意象”一词,并在对其内涵进行深度解释时力求能兼顾Image一词可能蕴含的时间与空间、主体与客体、能指与所指、内容与形式、物质与精神、心理与物理、实感与想象等诸多的认识论关系。同时,在本文还将赋予“映象”“印象”以不同而明确的其他内涵,并将这两个术语置于“意象”范畴之下,作为其下位的类属概念。

从文献上看,关于旅游目的地意象的内涵,通常被解读为信念与印象通过一系列事件与时间作用后所形成的心智表征。例如,Hunt将旅游目的地意象定义为旅游者对其非常住地的印象[7]。显然,这个定义过于宽泛,甚至缺乏最基本的严谨性。Lawson和Baud-Bovy认为,目的地意象是个体对某特定场所的认知、印象、偏见、情感等[8]。类似地,Crompton主张,目的地意象是人们对目的地所持有的信仰、观点和印象的总和[9]。Chon则指出,目的地意象是个人的信仰、观点、感受、期待、印象与目的地交互作用的结果[10]。上述3种简单枚举式的定义形式,尽管有一定的定义成分,但终究无法给出目的地意象这一概念的核心内涵和合理外延。此外,有些学者试图跳过定义阶段,直接探讨该术语所涉及的内容层次。例如Gartner就曾指出,目的地意象是由认知、情感和意动3个有层次的、相互作用的因素所产生的[11]。认知因素是指旅游者对于目的地所持有的认知和信仰;情感因素是旅游者对目的地的感觉和情绪的反应;意动因素是旅游者的行为表现,是一种当下的消费行为,即旅游者的意向和具体的旅游行为。然而意象中的意动层次是一种由目的地意象所产生的结果,因此在目的地意象的构成中并不适宜将意动因素考虑其中。显然,Gartner由于自身对概念内容层次划分的逻辑矛盾,使自己陷入了一个循环的怪圈。实际上,从心理学的角度审视旅游目的地意象的内容构成,不可能脱离传统的知、情、意三者的综合作用。不仅意动本身牵涉到意志问题,而且认知和情感都会表现为意动并最终体现为意志行为。在这种情况下,Gartner所做的层次分类,解释能力是有限的。与Gartner的研究路径类似,Baloglu和McCleary提出认知意象-情感意象-整体意象模型[12],然而二位学者对整体意象的提出假设和证实略微草率和牵强,他们意识到认知意象与情感意象无法涵盖人们对于目的地意象系统地、全面地感知,但显然通过整体意象对其进行弥补是不够周延的。Echtner和Ritchie从3个维度建构旅游目的地意象,认为旅游目的地意象包括基于个别属性的(attribute-based)和基于整体的(holistic)两个成分,每个成分都含有功能的或有形的(functional or tangible)和心理的或抽象的(psychological or abstract)特征,而这些功能的和心理的特征又可以进一步分为普遍的(common)和独特的(unique)属性[13]。这一类属划分看似严谨而概括,但由于过度抽象而丧失了应用价值。换言之,旅游目的地意象维度的辨识,其最终所形成的理论结论,应该具有专属性、特指性或不可替代性。可惜Echtner的分析并未达到如此深度。

在目的地意象形成过程研究中,Gunn在1972年首次旅游目的地意象分成原始意象(organic image)和诱导意象(induced image),原始意象是指游客没有实际访问目的地时对目的地的印象,该印象源于报纸、电影等;诱导意象是指旅游者或潜在旅游者通过宣传材料或实际访问而产生的对目的地的印象,诱导意象通过商业化信息或实际访问形成,信息多源自旅游相关组织在营销过程中提供的商业化信息[14]。Fakeye和Crompton根据Gunn的理论将目的地意象划分为原始意象、诱导意象和复合意象(complex image)[15]。Gartner又进一步进行了目的地意象形成因子研究,这些影响因子从广告、新闻、流行文化,到从亲友处获取的信息,以及自身的真实访问等[11]200。学者们对于目的地意象形成阶段和影响因素的研究已有了较为全面的概括,但具体划分较为笼统,而且没有扎实的理论立足点。

对旅游目的地进行维度辨识,就其方法而言,传统上也基本以思辨逻辑为主,缺乏科学实证的经验研究。为此,本文的研究路径,主要是借助于对网络游记文本进行剖析,来探讨旅游目的地意象的维度组成,为旅游目的地意象的概念界定提供内涵和外延的双重依据。

一般而言,网络游记信息量大、涵盖面广、可发掘性强,通过网络游记的文本分析对目的地意象进行探索,能从多种视角对目的地意象进行辨识,是目的地意象的理论研究的重要素材。近年来,国内外学者针对网络游记的质性研究越来越多。一些研究发现,网络游记也影响着旅游者对旅游目的地的选择。与一些官方宣传片、宣传口号相比,旅游者更乐于接受来自其他旅游者的信息,这些将最终左右着旅游者对目的地意象的感知[16]。与传统的线下信息渠道相似,网络游记同样影响着旅游者对目的地意象的感知[17]。比如,肖亮、赵黎明曾运用内容分析法,对比台湾和大陆地区旅行社网站、综合旅游网站以及台湾官方旅游网站的网络游记意象效应,结果表明各类网站所传播的台湾旅游形象并不一致,存在一定差异[18]。这一研究主要的关注点体现在网络游记与旅游目的地意象之间的关系,而不是意象维度的结构性组成。就旅游目的地意象的维度而言,冯捷蕴的研究有所涉猎,该文通过对旅游者博客进行多维话语分析,从“文化繁荣”“宜居和生态”“现代化大都市”“社会和谐”和“经济发展”5个维度探讨中西方游客对北京旅游目的地意象感知的异同[19]。不过,这项研究更加注重应用层面,其所构建的意象维度在抽象性、一般性和解释力方面,似乎都值得进一步验证。陈才等搜集并分析了大连旅游者博客,阐释了大连旅游的原始意象、诱发意象和复合意象,并提出了若干建议供大连市旅游规划与营销参考[20]。张文、顿雪霏根据网上游记的内容分析,研究了大陆游客对台湾的感知形象[21]。郭风华等以中国著名乡村旅游地成都农家乐“五朵金花”为案例,选择新浪旅游博客为数据源,结合内容分析与共现网络方法,研究了“五朵金花”的旅游地形象认知特征[22]。根据本研究的结果,关于旅游目的地意象的维度构成,多有与上述这些研究不同之处。

二、研究设计

(一)研究路径与方法

借助于李克特量表等定量研究工具,也可以发现某一概念的维度组成。但这种包含有先期调查方案设计、问卷调查以及变量约束的定量方法,在面对复杂现象时也有其局限性,尤其无法回避调查干扰所导致的客观性或价值中立原则是否受到威胁的问题。以已有的网络游记文本为经验材料做定性研究,在这一点上显然有其优越之处。如果将定量研究与定性研究相配合,还可以获得互为佐证的效果,进一步提升研究的效度和信度。为此,本项研究的材料选取,即着眼于网络游记文本。针对这些文本资料,笔者以扎根理论为指导,着重于资料的分析与理论的建立,通过归纳的方法对网络游记文本资料加以分析、整理,整个研究经由系统化的资料搜集分析过程,最终实现发掘、发展或验证已有相关理论的目标。在这个过程中,一个重要技术手段就是编码,通过编码寻找概念之间的联系。本研究按照扎根理论的编码步骤,分别采用开放式编码、轴心式编码和选择性编码对所得文本内容库进行深入的分析和挖掘。

(二)样本采集与处理

本研究选择国内搜索引擎排名靠前的、知名度和口碑较高的两大旅行网站——携程旅行网和蚂蜂窝自由行网站作为样本采集对象,在这两个网站的站内搜索栏中输入大连游记点击搜索,随机抽取20篇游记,而后采用人工识别的方法选取样本,选取的原则包括:信息较为完整,游览范围较为全面,单一的岛屿游览不在选取范围内;游记内容须涉及大连目的地意象;且点击率较高。按照这一标准,最终获得10篇符合条件的游记,总计字数为100 336字,图片1 829张。10篇游记所涉的旅游形式均为自由行,旅游者常住地为北京、上海、苏州、抚顺,旅行时间为3~5天。此外,考虑到人们在浏览游记时会选择浏览较为近期的游记,但2015年的游记尚未有较高点击率,因此本研究随机抽取的10篇游记的旅游时间均在2013年和2014年。

旅游者通常按时间发展顺序撰写游记,大体框架为题记-行程概述-正文-后记-小贴士。在游记文本中会出现大量的信息性内容,例如景点介绍、餐厅介绍、同行者介绍等等,这些文字不含有任何旅游者自身的情感元素,没有反映旅游者对于旅游目的地意象的感知,因此,笔者在文本分析前删除上述信息性内容。笔者进一步对文本内容进行校正,将表达意思一致但表述方式不同的词汇进行统一替换,如“铛铛车”“电车”统一为“有轨电车”,“皮皮虾”“濑尿虾”统一为当地俗称的“虾爬子”;修改地名表述有误的地方,例如在许多游记中出现的“棒槌岛”应为“棒棰岛”。最后将各独立文本进行编号,如在携程网获得的第一个样本编号为XC01,在蚂蜂窝获得的第一个样本编号为MFW01。

(三)文本内容库的建立

笔者将处理后的游记全部添加于文本内容库,游记内容包括标题、作者、题记、正文、后记等关键信息。添加后的文本内容库总计字数84 297字。

三、编码策略与分析过程

编码是搜集数据和形成范畴进而生成理论的关键环节,通过编码,可以定义数据中所发生的情况,开始反复思考它们的意义[23]。为确保数据处理的信度和效度,编码过程邀请了研究助手进行检测:只有在两位编码员编码检测一致的情况下,研究才可以继续进行。如果编码检测不一致,则进行分析讨论,直至编码一致为止。

(一)开放式编码

开放式编码,开放式编码应用于分析的最初阶段,通过对数据进行回顾找出反复出现的词语、主体或概念[24]。通过开放式编码,将文本内容库逐步进行概念化和范畴化,目的在于指认现象、界定概念、发现范畴[25]。

网络游记通常记录了旅游者,有详细的景色描述,对于情感的抒发通常也有详细地铺垫,这就需要研究者在对文本内容概念化时能明确判断出游记中所表达的含义,并进行提炼。例如在文本MFW04中,有一段这样的描述:“所以早上7点多,我一早去那转转,地点在博爱街和长江路交叉路口那里,如下图的黑色线段区域,从早上06:00~09:00,早上那里的人很多,当地人都在那里买菜,吃早餐。卖海鲜、水果、黄瓜蔬菜的很多,我买了好些樱桃(15~25元/斤,很大,很甜,买了80元,可以在白天游玩时带上)、海鲜(有螺、蟹、鲍鱼、海虾,鲍鱼从5~10元/个不等,海虾是100元3斤,螺和蟹也很便宜,买了好几只,总计加一起才170元。”这段话详细地记录旅游者那天早上所买水果和海鲜的名称和价钱,对于目的地意象的感知可提炼为:物价低廉。

经过对文本内容库反复研究,最终获得1 856个编码,再将这些编码进一步提取为39个范畴。

(二)轴心式编码

在开放式编码阶段所得的关于目的地意象的范畴是相对独立的,其间的关系没有得到辨析。因此进一步进行轴心式编码。轴心式编码阶段应多次揣摩文本前后内容的关系,将开放式编码中被分割的资料通过聚类分析,在不同范畴之间建立关联。通过对文本内容库的多次考察,在轴心式编码阶段最终抽取22个范畴,分别为原始意象、诱导意象、映象、积极印象、消极印象、个体意象、集体意象、社会意象、事实意象、认知意象、情感意象、道路、区域、边界、节点、标志物、食、住、行、游、娱、购。表1将举例说明开放式编码与轴心式编码的过程①。

表1 开放式编码与轴心式编码举例

资料来源:作者整理。

(三)选择性编码

在选择性编码阶段进一步提取分析层次,旅游目的地意象感知的维度辨识已较为清晰,呈现出旅游目的地意象的社会维度、时间维度、心理维度、空间维度和内容维度。

1.旅游目的地意象的社会维度

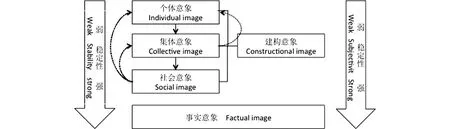

当人们观察与感知事物后,客观事物反映在人脑中,转变为主观意象,并以条件反射的形式保留下来。以后遇到某种相应的刺激,便会在头脑中再现它的形象。从上述的编码结果中,这一点也已经充分展现出来了。据此,笔者认为,按旅游目的地意象产生方式的主客观性可分为建构意象与事实意象,其中建构意象由个体意象、集体意象和社会意象构成。个体意象作为旅游目的地意象的基础元素而存在,集体意象与社会意象的产生均源于个体意象。个体意象由个人知识经验和旅游体验所建构,不可避免地具有主观性和片面性,然而个体意象的存在使得集体意象与社会意象具有影响力。社会意象指的是面对不同群体、不同知识主张时所形成的一种社会模型的观念,是对普遍经验的捕捉,是人们不断地经过主观采集和客观影响从而形成的某种意象。个体意象、集体意象与社会意象是建构意象的外部形式和内部动因。在旅游世界中,社会意象源于个体意象和集体意象的融合、沉淀,通过对个体意象和集体意象的采集、甄选,从而产生对旅游目的地的某种共识。

除了上述3种建构意象,还有一种与之相对的、客观存在的事实意象,事实意象的存在使得旅游资源或旅游产品更具吸引力,使之成为“标志性”旅游吸引物。在网络游记中可通过“最大”“最高”等词语迅速捕捉旅游目的地的事实意象。表2将举例说明社会维度下的旅游目的地意象。

表2选择性编码举例(旅游目的地意象的社会维度)

资料来源:作者整理。

2.旅游目的地意象的时间维度

在本文所研究的10篇游记中,有9篇游记按旅游体验进行的时间顺序进行记叙,大体框架为题记-正文-后记,其中在题记部分表达了旅游者的旅游动机、旅游期望、对目的地的设想,而后在正文中运用大量的文字和图片记录旅游当下的情景和心情,最后总结对目的地的整体印象与情感。

鉴于此,按目的地意象的形成过程看,目的地意象可分为想象-映象-印象。想象是一种放射性思维形式,是人在头脑里对已储存的表象进行整合、加工改造并进而创造所形成的一种形象的心理过程。旅游者对于目的地的原始意象和诱导意象构成了旅游者的旅游期望,按照前文所引用的Fakeye与Crompton对原始意象和诱导意象的解释,原始意象是在实际访问目的地之前,人们在生活中通过非旅游、非商业的信息对目的地持有的一种意象,诱导意象是潜在旅游者通过旅游信息或商业性信息而对目的地形成的意象[15]12。这种意象在某种程度上是潜在旅游者对目的地的一种“想象”。旅游者的游记、攻略对诱导意象的影响十分明显。因此,本文将原始意象与诱导意象统称为“想象”,想象是一种旅游期望。

在心理学研究中,映象是指人脑对客观事物的主观反映。古往今来,人们对于映象的理解均是即时的、稍纵即逝的景象,这种理解类似于成语“镜花水月”,镜里的花,水中的月,物在象在,物离象灭。在旅游世界中,映象是旅游者当下旅游体验多侧重对于旅游目的地、旅游情境、旅游场的意象,是旅游中的镜像。

印象,是指旅游者在经历了实际旅游体验后对旅游目的地所形成的意象,从时间上来看产生于想象与映象之后。金盛华从社会心理学的角度指出,印象是人在最初遇到新的社会情境时,主观上按照自己旧有经验为基础的理解,将情境中的人或事物进行归类所形成的关于人或事物的概念,是社会知觉过程的结果[26]。显然,在他的这一界定中,可以明显看出,印象带有某种概念化倾向,是心理学所说的刻板印象的前奏。休谟也指出,印象是一物与他物接触时留的痕迹[27]。这些观点都表明,印象是多次感知的结果,是想象与映象的升华或沉淀。借助于网络游记文本的经验材料,可以看出,上述理论划分,是具有事实根据的(见表3)。

在选择性编码完成后对旅游目的地想象、映象与印象进行段落与字数统计,文本内容库中体现旅游者对目的地想象的段落共有82段,共计4 396字;体现旅游者在旅游体验过程中对目的地映象描述的段落共有334段,共计14 250字;表达旅游后对目的地印象的段落共有170段,共计4 808字。

表3选择性编码举例(旅游目的地意象的时间维度)

资料来源:作者整理。

3.旅游目的地意象的心理维度

在所选定方的网络游记文本中,可以发现,网络游记能够较为客观地传达旅游者的心理活动和对目的地意象的心理感知。游记的撰写者运用大量笔墨描述其内心感受,体现了游记作者在心理认知和情感方面对旅游目的地意象的直接或间接的展现。这一现象为笔者从心理学的角度出发解释旅游目的地意象的维度组成提供了事实根据。这种从心理学角度提出意象由认知和情感两种成分构成,从而从认知和情感两方面对目的地意象的进行测量的研究路径,也在其他文献中有所体现。Baloglu和McCleary认为目的地意象是个体对于目的地的认识、感受和整体印象的心理表现[12]870。Murphy等认为目的地意象是个体根据目的地的一系列讯息,对旅游目的地所产生的感知的集合[28]。Kim和Richardson认为,目的地意象是随着时间的推移,个人对目的地整体印象、信仰、观点、期望和情感的总和[29]。在这里,认知因素指的是旅游者对旅游目的地物质属性的信念和知识,情感因素是指旅游者对旅游目的地属性和环境在情绪感知方面的反应。在笔者所选定的网络游记中,游记的撰写者运用大量的笔墨描述其内心感受,充分反映了旅游者对旅游目的地意象的心理感知。在本研究的文本内容库中,与认知意象有关的段落319个,共计12 733字;与情感意象有关的段落272个,共计9 462字。通过选择性编码,笔者将与旅游者心理活动有关的认知意象与情感意象进行归纳总结,并将其归为旅游目的地意象的心理维度。

4.旅游目的地意象的空间维度

通过对文本内容库进行词频统计发现,高频词排在前十位的包括:“大连”“广场”“公园”“酒店”“时间”“付家庄”“棒棰岛”“火车站”“旅行”“金石滩”,其中除了“时间”,其余词汇均与目的地空间认知有关,从而充分说明旅游者对目的地空间认知的较高关注度。这一点,实际上也唤起了学术界的相应反应。近年来,旅游目的地空间意象研究受到重视,大量实证研究表明,人们对自己不熟悉的环境的认识是一个逐渐发展的过程,这一过程始于有选择性的支离破碎的片段化信息,随着时间推移,人们对空间环境的认识逐渐加深,进而才在大脑中形成系统性的认知表征[30]。

在空间意象研究领域中,最具有奠基意义的当属Lynch K的著作《城市意象》,作者在书中提供了一套完整的城市意象的研究方法,并指出城市居民对城市意象的认知模式具有相似的5类要素,即道路、边界、区域、节点和标志物[31]。其中道路是空间意象中的绝对主导元素,旅游者通过地形和区域的划分以及大体方位来获取目的地城市的空间意象,对于旅游吸引物的空间认知通过道路进行连接。此外,旅游目的地的特色道路可以成为城市的标志物和一种旅游吸引物。例如巴黎的香榭丽舍大街、纽约的第五大道、伦敦的牛津街和东京的银座大街。区域是观察者能够想象进入的相对大一些的城市范围,具有一些普遍的特征。边界是除道路以外的线性要素,强大的线性要素在视觉上占重要统治地位。尤其对于滨海城市,狭长的海岸线作为一种边界具有较高的辨识度,令人过目难忘。Lynch K指出,决定区域的物质特征是其主题的连续性,主题单元作为一个特征被识别。对于旅游者来说,景区、商业购物区、中央商务区通常是目的地空间意象的重要区域要素。节点是可以进入的战略性焦点,聚焦来看可以是广场、公交枢纽站,从更广阔的层面上观察城市时,节点甚至可以是整个市中心区。标志物占据城市空间的突出位置,具有很高的识别度,是重要的旅游吸引物。标志物有可能单独存在,也有可能存在于区域之中。作为认知地图中最重要的元素标志物是旅游者短暂接触目的地后回忆和筛选空间要素信息的关注重点,也反映了旅游者凝视所偏好的内容。

国内外许多研究都是以Lynch K的城市意象理论与研究方法为蓝本[32],在本研究的选择性编码阶段,笔者将游记中有关空间认知的意象元素按Lynch K的划分方式,将旅游目的地的道路、边界、区域、节点和标志物归为空间维度下的旅游目的地意象。滨海路作为大连交通、旅游的重要道路,是来连旅游者重点游玩的场所,在本文所涉及的10篇游记中,所有旅游者都选择游玩滨海路,出现频次82次;区域出现最多的地方是金石滩旅游度假区,包括发现王国、黄金海岸等,出现频次72次;火车站作为各个城市的重要节点,在文本内容库出现频次为86次;大连众多的广场也是旅游亮点,其中星海广场作为亚洲最大的城市广场是大连的重要旅游标志物;大连作为国内知名的滨海旅游城市,市区的几大海滨浴场均受到旅游者的较高关注,包括星海湾、棒棰岛、付家庄、黄金海岸、渔人码头等。

5.旅游目的地意象的内容维度

本文通过旅游“六要素”,即食、住、行、游、娱、购,将游记中出现的图片资料通过“六要素”进行分类,并将其统称为旅游行为中的内容意象。“六要素”反映了旅游者具体的旅游行为,体现了当下的旅游活动内容。网络游记中的照片能从更为全面而真实的角度记录旅游者当下的旅游行为,这使得研究者可以从旅游凝视的角度分析拍摄内容,并对目的地意象进行解读也是学界研究的热点。Jenkins 指出旅游者拍摄的照片激发其他旅游者到访目的地,这些照片也构成旅游者的主要活动关注。从某种程度上,旅游者的摄影图片加强了旅游行业创造的旅游凝视,有助于给旅游目的地渗透一种吸引力意象[33]。

本项研究统计了各文本中所包含的图片数量,并将拍摄的内容按“六要素”进行分类,比较各要素出现的频率,以此分析旅游者对于目的地人与物的理解和认知。虽然在旅游学科理论研究领域日渐成熟的今天,“六要素”论已为人熟知,但这种分类对于图片的研究更为真实、客观,同时也构成了旅游目的地意象组成的必备成分。本文所研究的10篇游记中,图片数量共计1 829张,其中,游记中餐饮、游玩和娱乐图片数量为1 603张,所占比例为88%,可见旅游者在旅游当下对映象捕捉集中于餐饮、游玩和娱乐,在发布网络游记时也更倾向于记录和分享上述旅游要素所带来的愉悦。

四、研究结论

本文通过对前往大连旅游的游客网络游记进行文本分析,以此建立了旅游目的地意象感知的维度辨识模型(见图1)。下面针对该模型中所展现的关系和内容,再进一步加以讨论。

资料来源:作者绘制。图1 旅游目的地意象感知的维度辨识模型

(一)个体意象、集体意象与社会意象之间的互动关系

在社会维度中所呈现的个体意象、集体意象和社会意象,如果将它们置放于同一连续谱中进行比较,其主观性逐渐减弱,而稳定性则逐渐增强,彼此间也存在着叠加、影响的效应(见图2)。其中,个体意象是碎片化的和个人性的。不过,由于旅游者总是处在相似的旅游情境或就相同对象建构其意象,又处于同样的网络社区中,因此其个体意象也会表现出较高的趋同性。因此,个体意象并非纯粹的独立意象。个体意象间所存在的这种近似性,会进而成为某种集体意象,因此,集体意象是对个体意象的累积性建构。在本研究中,有八成的旅游者都提到大连的物价水平不高、能吃到物美价廉的海鲜。社会意象则是个体意象与集体意象的凝聚与融合,后者往往是前者的累加或蓄积,有时也可能存在某种突变性的跃进,同时三者之间还可能存在相互的影响。比如,个体意象就可能深受具有认同功能的集体意象和社会意象所影响、制约与重构。个体意象与集体意象长期、反复和频繁的相互影响所形成的稳态意象,则构成了社会意象。也可以说,社会意象是基于个体意象与集体意象的积淀所形成的较为固定的、刻板的印象。

资料来源:作者绘制。图2 社会维度下目的地意象间的互动关系

(二)社会意象的产生主要有两种途径

如上所述,社会意象的产生一方面源自个体意象与集体意象的叠加。不过,在另一方面,社会意象也会受诱导意象所影响,具体又可分为依靠旅游机构和主流媒体所引导的意象和受历史、传说、典故所影响的意象。

首先,政府旅游部门和目的地营销者为获取在目的地竞争中的优势地位,在潜在旅游客源市场建立理想的目的地意象[34]。例如大连市政府在2006年注册“浪漫之都”城市旅游品牌及43个系列相关产品,这是国内第一个以城市形象注册的商标,具有相当高的经济价值和社会价值,其社会意象的建构功能也十分突出。在本研究中所涉及的10篇游记中,均提到了“浪漫”,其中4篇游记在题目中包含“浪漫”二字。其次,电视、报刊、网络、电影、文学作品等媒体对旅游目的地意象的塑造也具有推动作用,新闻与流行文化(电影、电视节目、文学作品)能在短期内传达关于某地的大量信息,甚至在很短时间内改变一个地方的形象[29]216。

此外,目的地的历史、传说和典故也影响着旅游者对于目的地的看法。闻名遐迩的西安华清池景区与唐玄宗李隆基与杨贵妃的爱情故事紧密相关;西湖十景之一“雷峰夕照”中的雷峰塔因历史传说《白蛇传》而妇孺皆知。

(三)目的地映象与印象管理

旅游者对旅游目的地印象很大程度上取决于旅游体验时的“映象”,即旅游者当下的个人感受,因此,按照本文所确立的术语关系和范畴逻辑,旅游目的地映象仅存在于个体意象中,于是也就不存在集体映象与社会映象。如笔者前文的观点,当经历旅游体验后,旅游者对目的地的意象就产生了深刻的感知,积淀为对旅游目的地积极或消极的印象。

就个体意象中的印象而言,本研究通过对文本内容库中与目的地印象有关的情感词进行提取发现,积极印象的情感词包括时尚、热情、浪漫、惊喜、便捷、舒适、实惠等;消极印象的情感词包括嘈杂、做作、脏、无趣等。对于大连城市意象的积极印象主要有对大连的城市规划的欣赏以及对自然景观的喜爱;10篇游记中旅游者均表达了对滨海路的喜爱,“滨海路是大连最亮丽的风景线”“漫步于木栈道,一边是葱翠欲滴的山峦,一边是碧波荡漾的海面,凭海临风,心旷神怡”;旅游者认为大连的广场“有特色”“早有耳闻”,认为七七街、南山街等街区“宁静”“温婉内敛”;9位旅游者提到了大连海鲜,并表示“鲜美”“实惠”。此外,4位旅游者在网络游记中提到了大连人的“热情好客”“声音洪亮”“有问必答”。

对大连的消极印象源自旅游者对一些人工雕琢成分较浓的旅游产品不接受。例如认为渔人码头“无趣”;此外,旅游者认为大连的海滩不够漂亮,砂石过多,海水比较脏;认为“正在修建的跨海大桥破坏了海天一色的美景”;认为“星海广场周边没有咖啡店和特色餐厅,反而都是一些高大上的饭店”。

网络游记中所体现旅游者的积极印象与消极印象也将进一步传播至其他潜在旅游者,因此旅游目的地的管理者应根据旅游者的反馈和评价进行印象修复与管理,提升旅游目的地意象。在这个意义上,旅游目的地印象管理,就将成为旅游目的地意象管理的重要内容和抓手。

注释:

①无特别说明,引用的文本均来自携程旅行网和蚂蜂窝自由行网站。

参考文献:

[1]Ma T, Qu C, Perceptions and emotional analysis of tourism destination image of Taiwan from Mainland China tourists [J]. Commercial Research, 2014(9): 169-174. [马天,屈册. 大陆游者台湾旅游目的地形象感知与情感分析 [J]. 商业研究,2014(9): 169-174.]

[2]Gallarza MG, Saura IG, Garcia HC. Destination image: Towards a conceptual framework [J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(1): 56-78.

[3]Beerli A, Martin JD. Factors influencing destination image [J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 657-681.

[4]Lai K, Li YP. Core-periphery structure of destination image: Concept, evidence and implication [J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(3):1359-1379.

[5]Bai K. A review of researches on tourism destination image positioning: A psychological perspective [J]. Tourism Science, 2009, 23(2): 9-15. [旅游目的地意象定位研究述评:基于心理学视角分析 [J]. 旅游科学,2009, 23(2): 9-15.]

[6]Wang H, Image number and communication: A philosophically anthropological interpretation of the image-number in the text and commentaries of Zhouyi [J]. Studies of Zhouyi, 2005(3): 10-18. [王浩.“感”·“象”·“数”:《周易》经传象数观念的哲学人类学释读[J]. 周易研究,2005(3): 10-18.]

[7]Hunt JD. Image as a factor in tourism development[J]. Journal of Travel Research, 1975, 13(3): 1-7.

[8]Lawson F, Baud-Bovy M, Tourism and Recreational Development. London: Architectural Press. 转引自:Bramwell B, Rawdling L. Tourism marketing images of industrial cities [J]. Annals of Tourism Research, 1996 ,23(1): 201-221.

[9]Crompton JL. An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon the image [J]. Journal of Travel Research, 1979, 17(4): 18-23.

[10]Chon KS. The role of destination image in tourism: A review and discussion [J]. The Tourist Review, 1990, 45(2): 2-9.

[11]Gartner WC. Image formation process [J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 1993, 2 (2/3):191-215.

[12]Baloglu S, McCleary KW. A model of destination image formation [J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(4): 868-897.

[13]Echtner CM, Ritchie JRB. The meaning and measurement of destination image [J]. The Journal of Tourism Studies, 1991, 14(1): 37-48.

[14]Gunn CA. Vacationscape: Designing tourist regions [M]. Austin: Bureau of Business Research, University of Texas, 1988.

[15]Fakeye PC, Crompton JL. Image difference between prospective, first-time and repeat visitors to the lower Rio Grande Valley [J]. Journal of Travel Research, 1991, 30(2): 10-16.

[16]Munar AM. Tourist-created content: Rethinking destination branding [J]. International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research, 2011, 5(3): 291-305.

[17]Llodra-Riera I, Martinez-Ruiz MP, Jimenez- Zarco AI, et al. A multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance for destination image formation [J]. Tourism Management, 2015, 48: 319-328.

[18]Xiao L, Zhao LM. The tourism destination image of Taiwan disseminated on internet: Based on a content analysis of travel-related websites across Taiwan Straits [J]. Tourism Tribune, 2009, 24(3): 75-81. [肖亮,赵黎明. 互联网传播的台湾旅游目的地形象:基于两岸相关网站的内容分析[J]. 旅游学刊,2009, 24(3): 75-81.]

[19]Feng JY. Perceptions of the image of Beijing’s tourist destinations:An analysis of the multi-dimensional discourses on the blogs from Chinese and western tourists. [J]. Tourism Tribune, 2011, 26(9): 19-28. [冯捷蕴. 北京旅游目的地形象的感知:中西方旅游者博客的多维话语分析 [J]. 旅游学刊,2011, 26(9): 19-28.]

[20]Chen C, Li ZY, Liu XY. Research on the tourism image of Dalian: Based on travel blog [J]. Tourism Forum, 2010,3(3):355-360. [陈才,李兆元,刘心怡. 大连旅游意象研究:基于博客游记的探讨[J].旅游论坛,2010, 3(3):355-360.]

[21]Zhang W, Dun XF. Study on image perception of Mainland tourists to Taiwan: Based on content analysis of online travels [J]. Journal of Beijing International Studies University, 2010, 32 (11): 75-83. [张文,顿雪霏. 探讨大陆游客对台湾旅游目的地形象的感知:基于网上游记的内容分析[J]. 北京第二外国语学院学报,2010,32(11): 75-83.]

[22]Guo FH, Wang K, Zhang JL, et al. Rural tourism destination image of the case in “five golden flowers” ,Chengdu: Based on the text mining of blogs [J]. Tourism Tribune, 2015,30(4): 84-94. [郭风华,王琨,张建立,等. 成都“五朵金花”乡村旅游地形象认知:基于博客游记文本的分析[J]. 旅游学刊,2015,30(4): 84-94. ]

[23]Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research [M]. Xu ZG,trans.Taiwan: Ju Liu Book Company, 1998: 33. [斯特劳斯, 科宾. 质性研究概论[M]. 徐宗国,译. 台湾:巨流图书公司, 1998:33.]

[24]Strauss A. Qualitative analysis for social scientists [M]. UK: Cambridge University Press, 1987: 5.

[25]Patton MQ. Qualitative evaluation and research methods [M]. Wu ZY, Li FR,trans. Taiwan: Gui Guan Book Company, 1990:38. [迈克尔·奎因·巴顿.质的评鉴与研究[M]. 吴芝仪,李奉儒,译. 台湾:桂冠图书公司, 1990: 38.]

[26]Jin SH. Social psychology [M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 104-105. [金盛华. 社会心理学[M]. 北京:高等教育出版社, 2005: 104-105.]

[27]Livingston DW. Hume’s Philosophy of common life [M]. Chicago: Chicago University Press, 1986: 310.

[28]Murphy P, Pritchard MP, Smith B. The destination product and its impact on traveler perceptions [J]. Tourism Management, 2000, 21: 43-52.

[29]Kim H, Richardson SL. Motion picture impacts on destination images [J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(1): 216-237.

[30]Zhang CH, Bai K, Ma YF. The research on inbound tourists' cognition sequence for spatial image of urban destinations in Xi'an [J]. Geographical Research, 2014, 33(7): 1315-1334. [张春晖, 白凯, 马耀峰. 西安入境游客目的地空间意象认知序列研究[J]. 地理研究, 2014, 33(7): 1315-1334.]

[31]Lynch K. The image of the city [M]. Fang YP, He XJ, trans. Beijing: Huaxia Publishing House,2001: 35-67. [凯文·林奇, 城市意象[M]. 方益萍, 何晓军,译. 北京:华夏出版社,2001: 35-67.]

[32]Feng WB, Huang GY. Analysis and evaluation of urban image elements based on perception of residents in the main districts of Chongqing [J]. Geographical Research, 2006, 25(5): 803-813. [冯维波, 黄光宇. 基于重庆主城区居民感知的城市意象元素分析评价[J]. 地理研究, 2006, 25(5): 803-813.]

[33]Jenkins OH. Understanding and measuring tourist destination images [J]. International Journal of Tourism Research, 1999, 1(1): 1-15.

[34]Perez EA, Sampol CJ. Tourist expenditure for mass tourism markets [J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(3): 624-637.

[责任编辑:陆宝福]

Multidimensional Analysis of Tourism Destination Image Perception:Based on the Text Analysis of Travel Blogs

NA Mengfan ,XIE Yanjun

(SchoolofTourism&HotelManagement,DongbeiUniversityofFinance&Economics,Dalian116025,China)

Abstract:The importance of the tourist destination image is universally acknowledged, since it affects the individual’s subjective perception and consequent behavior and destination choice. Yet despite the importance, destination image studies have been criticized as lacking of theoretical framework. Therefore, the present study attempts to provide a more comprehensive theoretical framework of tourism destination image, a multidimensional analysis from travel blogs. As a type of freely posted information, travel blogs can reflect the tourists’ perception of tourism destination image directly or indirectly. Travel blogs always strive to impress its readers with rich and comprehensive information. This study, through the text analysis of the travel blogs, explores the multidimensional analysis of tourism destination image. Ten blogs written by the tourists traveling to Dalian in the past few years, which were posted on Ctrip and Mafengwo, were selected into the text library. Based on the grounded theory, destination image are interpreted from social, time, psychological, space and factors dimensions. The result found that, both constructional image, which constructed by the tourist’s background and his tourism experience, and the factual image constitute the destination image from social dimension. Constructional image is made up of individual image, collective image and social image.A major finding of this study is to analyze their interrelationship. In addition, social image is produced through two different ways. One is accumulation of individual image and collective image. The other is influenced by government guidance, mass media and various historical allusions.Secondly, this study put forward several new concepts and establishes time dimension of tourism destination image perception. The results show that image formation process is a continuum consisting of three different agents: envision (before image received from the tourists’ previous experience), mirror image (reflection of tourist context), and impression (destination image after the tourism experience). The other important findings of this study is introducing time dimension into destination image and redefining them. Thirdly, previous research has acknowledged that psychological perception is a crucial component among the destination image dimension. Destination images have been described as consisting of both cognitive and affective components. This study reinforces these two components by analyzing the context.What is more, by studying those travel blogs, high-frequency words are mostly relevant to geographic locations. This fully shows that tourists pay great interests in the spatial recognition. According to the relevant studies, five fundamentals including road, district, boundary, panel point and landmark are classified as spatial dimension. Finally, this study specifically focused on tourists’ photographs in the blogs with respect to factors and attributes of tourist behaviors, such as food and beverage, accommodation, entertainment, etc. Destination photographs shape and reshape the tourists’ destination image perceptions. It is concluded that all factors influencing the destination image assessment are five dimensions: social, time, psychological, space and factors dimensions. The model of multidimensional analysis of tourism destination image perception can represent the interrelationship of these concepts systematically. The results of this study can aid in designing and improving tourism experience for enhancing tourism destination image.

Key words:tourism; tourism destination image; image dimension; text analysis

[收稿日期]2015-12-17

[作者简介]那梦帆(1986-),女,辽宁大连人,东北财经大学旅游与酒店管理学院博士研究生,研究方向为旅游体验和目的地意象研究;谢彦君(1960-),男,辽宁岫岩人,东北财经大学旅游与酒店管理学院院长、教授、博士生导师,研究方向为旅游基础理论和旅游体验研究。

[中图分类号]F590

[文献标识码]A

[文章编号]1674-3784(2016)03-0027-10

[引用格式]Na Mf,Xie YJ.Multi-dimensional analysis of tourism destination image perception: Based on the text analysis of travel blogs [J]. Tourism Forum,2016,9(3):27-36.[那梦帆,谢彦君.旅游目的地意象感知的维度辨识:基于网络游记的文本分析 [J].旅游论坛,2016,9(3):27-36.]