颱洪愛“台”,治理更需有“態度”

2016-07-18

大自然的“青睞”

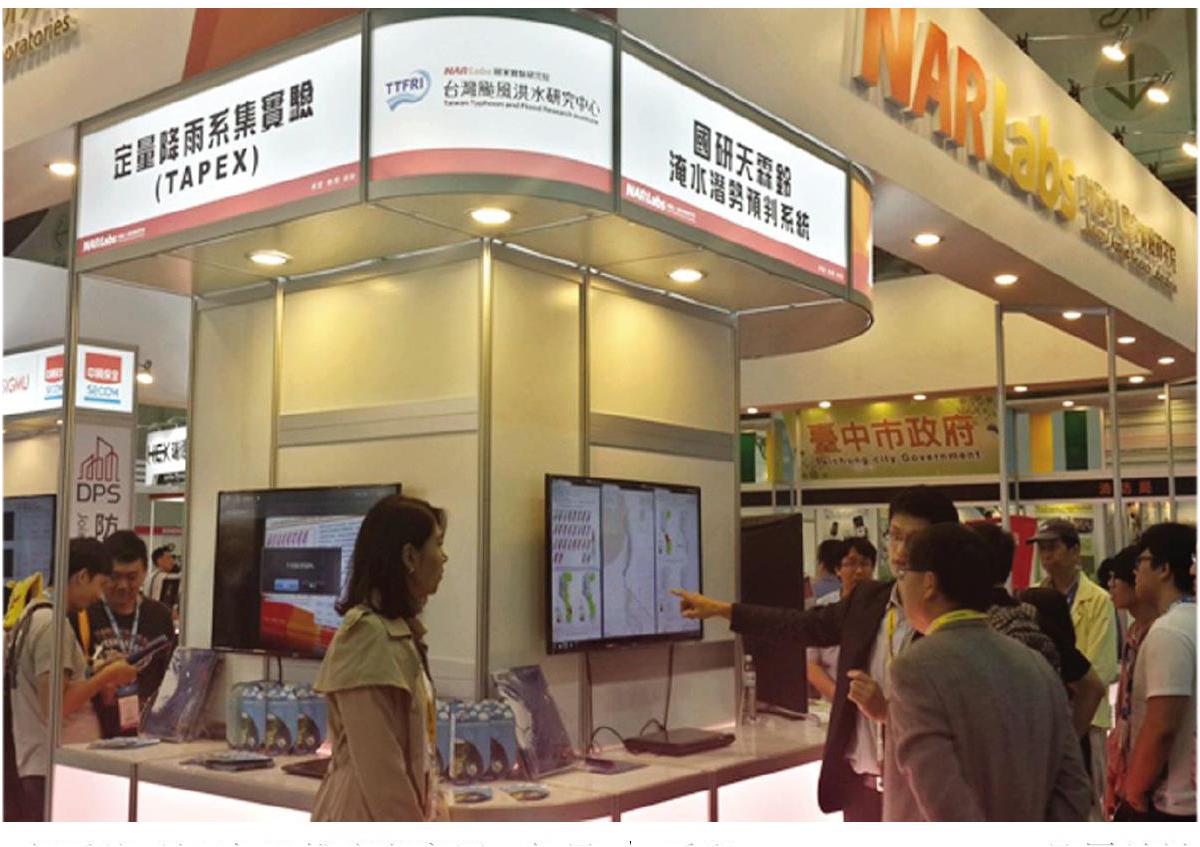

在台灣,颱風洪水是非常常見但破壞力巨大的自然災害,對於民眾的影響也是不容小覷,所以台灣在颱風洪水等災害上的預防與管控也投入了大量的人力、物力、財力,而今天大家看到的國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心(下文簡稱:颱洪中心)當初成立的核心任務就是為了“建構整合研發平臺、支援學術研究;配合政府防災任務需求,開發颱洪防減災前瞻關鍵技術”。因此颱洪中心自2011年成立以來,即開始針對颱風或劇烈天氣可能伴隨之強降雨推估技術與其可能引發的淹水崩塌等災害,進行相關防減災前瞻技術的研發工作。在降雨推估技術方面,結合中央氣象局與學研界之能量,來建置系集降雨實驗(TAPEX)平臺,共同發展系集定量降雨技術。TAPEX實驗成果豐碩,這些成果除了提供給政府防災相關單位參考外,所有實驗成果,都會即時透過專線傳輸至中央氣象局、災防中心,做為颱風時期官方路徑與雨量預報的參考依據。

另外,颱洪中心也設置大型研究型觀測儀器與密集實驗,如降雨研究雷達、剖風儀、無人飛機探空系統、聲納流速儀、及水文試驗流域,希望透過大型且密集的觀測活動,收集相對完整的大氣與水文資料,提供防災減災的應用參考。目前,研究團隊也正積極應用TAPEX實驗的成果,積極研發相關災害預警系統,如河川水位、都市淹水、道路崩塌及橋墩沖刷等預警系統,從而希望提供給相關的防災單位,即時且準確的災害預警資訊,供應變單位決策參考,進一步快速制定災害預防與救助政策

此外,在全球變遷影響下,導致劇烈天氣的強度和頻率均與過去的傳統經驗不同,因而形成新興的防災議題(如因應乾旱問題而發生的水資源調配與管理議題、因應鄉鎮尺度預警作業而產生的高解析度模擬技術或因應劇烈天氣系統導致得都會區瞬時豪雨、防災巨量資料、未來水利工程規劃……等議題)。為了能夠更好地因應此類防災議題,颱洪中心引進先進全球模式MPAS(Model for Prediction Across Scales),並考量台灣地區獨特的地理環境與大氣狀況,進行本土化參數調整,從而使得預測研究更加在地化與精準化。目前,颱洪中心已經開始利用這一模式進行西北太平洋颱風季展期預報實驗與春季降雨趨勢預報實驗,發展夏季颱風及季節降雨趨勢預估技術,期盼能降低未來颱風(夏季)、乾旱(春季)與寒害(冬季)等不同災害對台灣可能帶來的衝擊。

預報之外的“現實”

台灣與澳門很相似,在夏季會進入颱風豪雨頻發的一個階段,也幾乎都會出現不同程度的風災與淹水等現象。事實上,颱風原本就是一個伴隨強風豪雨的劇烈天氣系統,而台灣由於有中央山脈的存在,因此在颱風侵襲期間,常伴隨局部地區的劇烈降雨,導致土石流、洪水、斷橋、暴潮等災害發生,嚴重衝擊民眾生命與財產安全。但另一方面,颱風亦為台灣重要的水資源來源(佔全年降雨量的27%),若某年沒有颱風侵襲台灣時,往往隔年便會面臨缺水的情況。因此我們對颱風可以說是又愛又恨。

因為台灣身處西北太平洋颱風經常侵襲的位置,每年平均三至四個的颱風侵襲經驗,這樣的身經百戰也讓台灣政府單位對於颱風防災減災已經累积了相當多的經驗。政府近年來大力推動了許多防減災措施,包括災前的防災教育,還有協助縣市政府與在地學研單位建立防災預警系統,建立大型的疏洪道與提高都市防洪能力等。這些措施也漸漸從近幾年幾次颱風侵襲下並未有大型淹水事件的發生可以看出顯著的成效。然而未來劇烈天氣的挑戰,已經超過了現有的知識與認知,以2009年莫拉克颱風在台灣阿里山地區降下超過3,000 mm的雨量為例,這樣的雨量在全球任何一個地方都會帶來一定程度的災害,因此如何面對未來可能發生的極端天氣是台灣政府現在的首要任務。

隨著現代技術的不斷發展與人類生活的便利,人們的出行與生活更加依賴於天氣預報,通過氣象預報來決定諸多事宜,甚至對於極端天氣的變化也希望完全借助於氣象預報來實現。事實上,氣象預報有其極限,預報往往伴隨著太多的不確定性,需要透過機率與風險管理的概念降低災害可能造成之衝擊。目前世界各國氣象預報技術都已達到一定程度,但對於影響台灣最重要的定量降雨預報技術,世界一流作業單位目前對大雨(24小時累積雨量達50mm)之預報技術得分(Threat Score)約為0.3,而台灣目前的天氣預報技術約為0.4~0.5,表現也已經與全球其他國家同步,不論對於颱風路徑及其伴隨之雨量預報,均與全球預報能力相當,這一點在某種程度上也給台灣民眾一些安心。當然,颱洪中心未來除了將繼續引進世界更先進的天氣預報模式外,也會建置更快速的高速運算電腦,密切與世界與台灣學術單位共同研發相關的前瞻技術,持續與中央氣象局密切合作,希望能協助政府持續更新最新的作業預報模式,力求能夠在惡劣天氣到達前能夠及時有效地預報。此外,颱洪中心也會透過APEC Research Center for Typhoon and Society這個平台,與同樣面臨劇烈天氣威脅的APEC經濟體,在現行科技極限下,分享防減災經驗與共同合作,持續為防災減災這個各國共同的目地而努力,在全球化時代,特別是全球極端氣候不斷頻發的這個時代裡,單靠一方的力量往往很難全面實現預測災害與管控災害,所以跨部門、跨區域甚至是全球性的合作都是勢在必行的。

防災、減災皆需“智慧”

颱洪中心成立至今共有大氣模式、觀測分析與水文技術三個研究組。作為大氣與水文資料的開發與應用端,我們不斷累積了許多水文觀測與模擬的研究能量,研究範圍從颱洪時期的流量推估、水位模擬、山坡地崩塌災害風險評估,近年更開始鎖定小範圍集水區進行智慧防減災系統之開發。這種智慧防減災系統在新時代的災害中將扮演重要角色。

從近幾年發生的大型災害,例如泰國2011年的水災與日本福島的核災,其實可以發現未來的災害,已經從單一災害改變為同時可能有多種災害發生的複合型災害。因應未來越來越多極端天氣的挑戰,防災減災也應該由過去的被動式防災轉變成主動式防災。所謂主動式防災,就是能夠在災前預測災害可能發生的時間與規模,事前布置減災避災的措施,災中能夠隨時監控災害狀況並且能根據未來可能狀況,進行相關措施的修正,減少災後的損失。颱洪中心因此應用了工業4.0中的虛實整合系統(Cyber-Physical System, CPS)與物聯網技術(Internet of Things, IoT)開發智慧防災系統。其目的就是應用颱洪中心自有的天氣預報實驗結果,並與同樣是國家研究院下屬的晶片中心開發特有的感測元件與國網中心開發即時災害辨識技術,應用人工智慧,系統會針對災前、災中及災後,自動提供相關的災害評估與影響資訊,可協助處理單位目標進行快速的減災避災的應變措施。目前這一系統正在開發當中,今年希望能夠進行現地測試,透過測試的結果可以在明年或後年完成整個系統,並且加以推廣與應用。如果實際能夠成功運用在減災避災中,它將為社會與民眾帶來明顯的助益。

除此以外,我們團隊過去也著力開發道路崩塌與淹水等預警系統,而這樣一種預警系統的開發,就是希望能提前知道災害的發生風險,就可以進行避險的動作。颱洪中心結合中央氣象局與學研界的能量,共同發展的系集降雨實驗可提供颱風時期72小時候的颱風雨量預估實驗結果,應用這樣的結果就可以推估鄉鎮市未來淹水的風險與易致災道路的崩塌風險。在實際的防災抗災過程中,配合相關單位已有的防災預警系統,如水利署的行動水情系統,就可以延長預警作業時間及早做出抽水機調配,減少人民生命財產的傷亡與損失。未來自動化水情系統除了透過預警提供防減災資訊外,更重要的是會結合即時的監測資料,除了可驗證預警的資訊是否正確外,也可應用即時的觀測資料修正預報的結果,提供使用者更準確的預報結果,支援災中應變相關的決策參考。

隨著軟、硬體的進步,世界各國天氣預報的技術已經有一定的準確度,就我所知世界各國對於相關的災害預警技術也都非常進步。但近年來,全球受氣候變遷之影響,劇烈天氣現象發生機率有增加趨勢,許多災害的程度可能都是過去所沒有想過的,而過去防災減災多採取工程手段(structural measure)是屬於被動式防減災措施,面對近來越來越多變不測之天氣型態,一旦極端天氣超過工程設計標準,或是發生如堤防潰堤或雨水下水道阻塞等異常狀況,將導致更嚴重的生命財產損失。因此,除了被動式防減災措施外,對於同處於沿海或者環海地區的香港、澳門、台灣以及大陸的沿海省份都應該結合完整的水情監測網路、資通訊技術與後端實時分析系統,建立一套“智慧防災水情系統”,預先採取主動式防減災或非工程手段(non-structural measure),才能有效且完整的面對未來極端天氣的嚴苛挑戰。

此外如何讓災害預警的資訊能夠更有效地傳遞給民眾,建立社區或人民自主防災的概念這是現階段面對災害的正確態度。過去人民常常依賴政府來做防災減災,但實際上當災害發生時,我覺得人民第一時間一定要先有自救的概念而非等待政府來救援。以我比較熟悉的淹水來說,只有居住在當地的人知道自己區域是不是易淹水,現在是台灣所謂的颱風季或稱汛期,如果能與社區的人一起檢查排水溝或下水道是否有清淤,這樣的小動作就有很大的效果,所以我覺得如何教育民眾了解災害,並且教育自主防災觀念是我建議各個地方可以即刻進行的工作,而且越早進行這樣的教育自救等工作,一旦災害來臨時,民眾受到的危害與影響就越小。