未來五十年:向下延伸的城市

2016-07-18

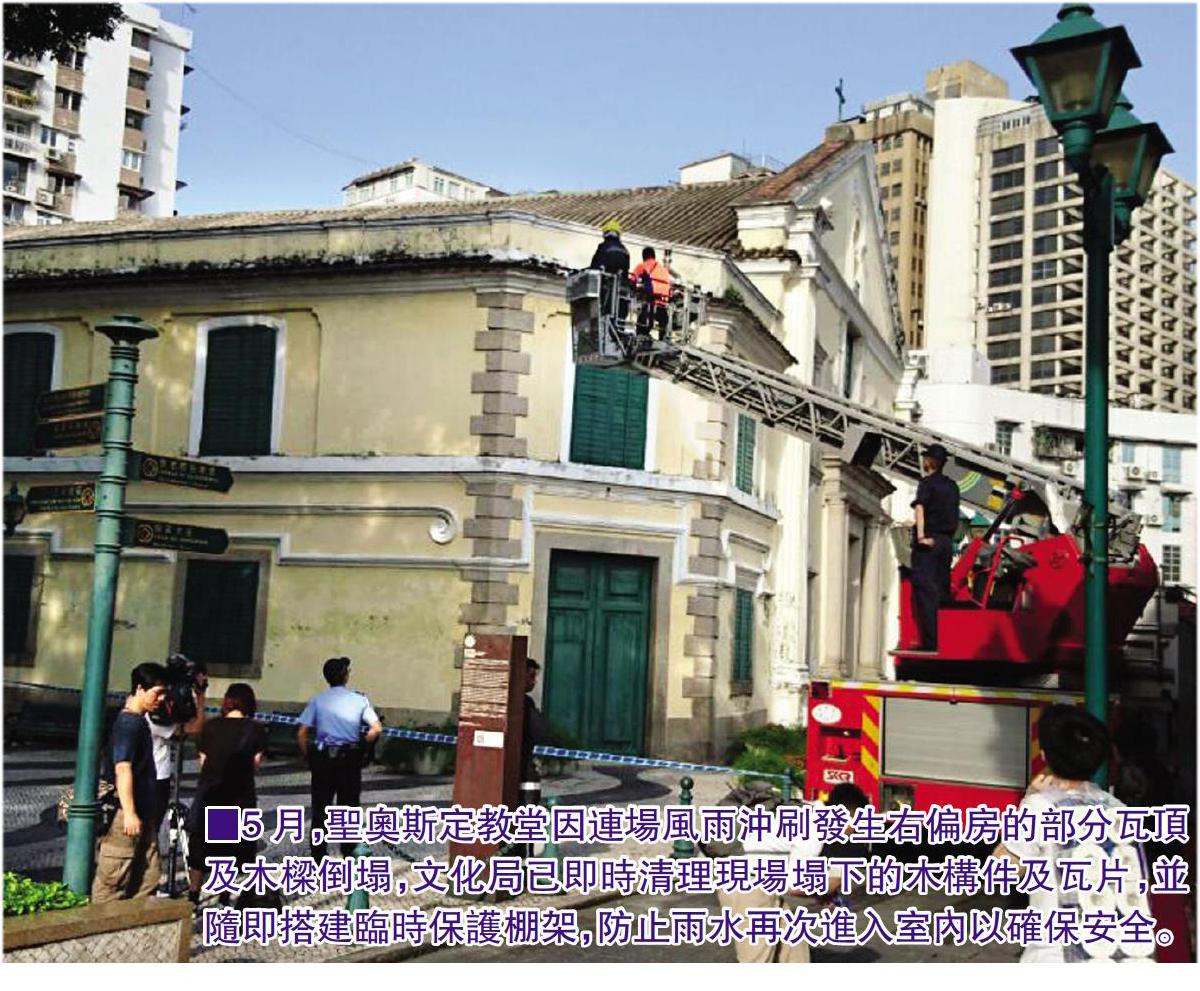

隨著全球氣候的極端變化加速,對於不少國家而言,雨季來臨都比以往提早很多,國內許多省份已經發生特大洪澇災害,造成慘重的人員傷亡與財產損失。5月的澳門也發生多處小型的水浸,對擁有425年歷史的澳門,許多建築群已被列入世界文化遺產名錄內,早前崗頂前地的聖奧斯定教堂,也在5月尾發生天花及瓦片倒塌的事故。颱風雨季來臨,澳門的建築物都準備好了嗎?

老舊建築的威脅

聖奧斯定教堂偏房坍塌在事後的檢查中估計塌頂與前段時間的暴雨有關,傳統的木構件及瓦片,在遇到較強風雨時容易受影響,使得原本天花的木質樑柱受潮腐爛,繼而未能承受瓦片的重量發生塌方的現象,該教堂在去年的5月還經歷過系統的修復,如此不禁令人擔心在傳統雨季來臨的季節,澳門的舊有建築物因為長期老化或者長時間受雨水侵襲的原因能否保持結構的完整,抵抗住風雨或者內外壓力。過去其實早有先例,在一些廢棄的建築物或者無人居住的房屋,因為年久失修的緣故,在雨災來臨時一時無法承重,而發生外墻倒塌事故,對過往行人或者左鄰右舍產生出行與居住的安全威脅,過去政府派出消防人員等進行危險排除和房屋清查,但仍可能存在漏洞,需要時時更新。這樣的清查一方面需要物業產權人明晰自己的責任,主動檢查自己的樓宇是否會出現相關的工程失修危害,並應當聽取專業工程師的專業建議,如何作出維修及保養;另一方面必須讓市民知道樓宇失修的嚴重性,如發現老舊建築物失修,必須通知相關政府部門去處理,或經由業權人自行維修。

此外,由於澳門當局非常重視文物保育,對舊建築物重建或改建有較為嚴格的限制,很多廢棄建築的業權人對於重建缺乏誘因;但業權人也該明白自己作為業權人所應負起的法律相關責任,並確保自身的建築物權不對其他市民的人身、出行與財務安全造成影響,因此業權人在雨季來臨前也要徹底進行樓宇自查,政府同時也必須進行宣導及加強檢控的力度,以防豪雨來時造成混亂的局面。

同樣可以預測到因為雨季的降臨,澳門的排水系統屆時將多多少少會出現一些問題,比如排水管道堵塞、排水不及時而造成積水與水浸等,因此在暴雨來襲前,對於河邊新街、沙梨頭、北區等地區都要多加排查,及時發現水渠淤塞必須迅速清理。道路路面的清理也不容忽視,以防止一旦淹水時,垃圾四散堵住相關地下排污管道入口。此外,在發生淹水時,抽水站的水泵將扮演排水的主力,政府在雨季來臨前,一方面需要檢查相關設備是否能夠正常運轉,另一方面要因應緊急災害來襲,思考是否需要添置購買新型設備或者提高數量儲備,以上這些都需要政府來未雨綢繆。

海綿城市的未來

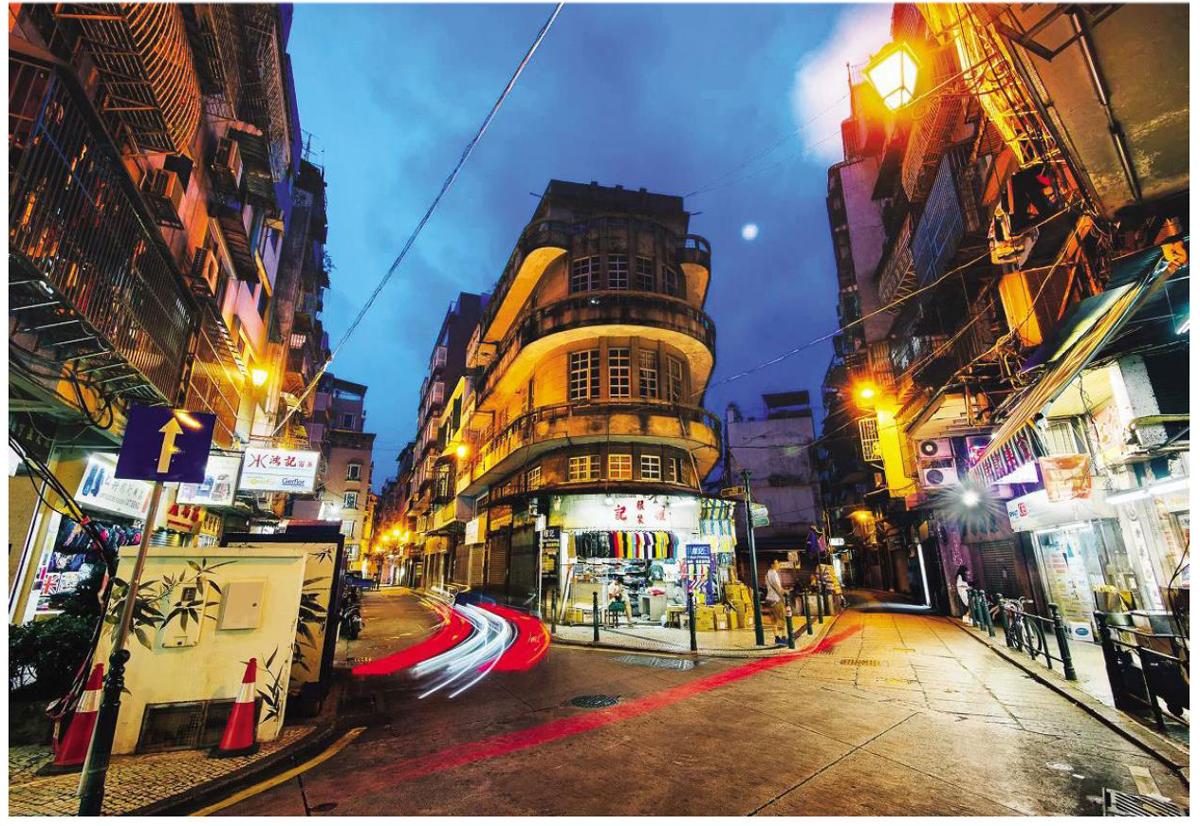

事實上,當澳門需要市民自查與投訴以及政府排查時就主要暴露出一個問題:澳門的城市規劃沒有前瞻性也無整體性。在回歸以前澳門的發展異常緩慢,很多建設幾乎是停滯不前,在回歸以後加上各種政策的扶持與利好釋出,使得經濟飛速發展,城市的人口急速增加,各種需求也不斷湧現,而與澳門息息相關的地下排水系統仍舊是採用舊有模式,沒有結合人口、天氣、雨量的變化進行調整,因而進入21世紀,水浸幾乎成為澳門的常態,只是規模大小的區分而已。

澳門過去的地下排水計算基本都是按照過去二十年的氣候變化的數據來計算的,但近年来氣候變化異常,更應參考近10年的暴雨情況來作出調整,更可採用模擬數據進行分析,特別是舊城區與低窪地區都完全是依據過去的狀態而設計的,前任澳門運輸工務司劉仕堯司長任內就強調進行“見縫堵塞”行動,以及在低窪地區修建閘門,將碼頭地面升高等措施,但這些幾乎都只是一時之效果,從長遠來看,還必須要建立大型的蓄水池。例如日本在地下45米深的位置挖掘蓄水池,防止大型水患災難來襲時的毀滅性傷害,通過將水引入地下的方式來進一步規避風險,因應澳門長期面對的海水倒灌等問題,隨著全球氣候暖化與海平面升高的現實,未來也可能會持續惡化,澳門必須努力開發地下,興建大型的調節池或者儲水池,在海水倒灌時將水資源儲存在地下,而當需要使用這部分資源時就可以採用動力水泵(抽水機、抽水馬達)等將調節池中的水源抽出使用。這樣的方法是利用人工儲水的方式來一方面防災,一方面轉化資源,提高利用率。而近年來一種自然的資源循環利用的理念逐步被大家所接受:“海綿城市”。

海綿城市,顧名思義就是能夠像海綿一樣吸水的城市,希望能夠為城市最大程度地留住雨水。具體來說,就是在城市社區裏佈置若干地塊,用吸水材料建設,作為海綿體,平時是市民的休閒公園,暴雨的時候將之作為蓄水的地方。無論是泥地、草地還是樹林、湖泊,都能吸收大量雨水。這樣,可以把水消化在原本的土地上,避免彙集到一起形成洪水。當大量的雨水都被海綿體吸收之後,城市的積水也就無從談起。那些被海綿體充分吸收的雨水還可以再次利用,如澆花、洗車等,在一定程度上可以緩解水資源緊張局面。目前內地已經研究3年內投資865億元建設“海綿城市”,鎮江、嘉興、池州、廈門、濟南、武漢、重慶等16個城市已經被確立為國家首批“海綿城市”試點區域,獲得中央財政補貼支持;而常年受到雨水侵襲的台灣,在台北市、新北市也紛紛開始“海綿城市”的嘗試。

對於澳門而言,海綿城市的優勢即是下雨後不必將雨水通過地下管道直接排出外海,而是利用新興科技將雨水儲存在道路下面,在天氣炎熱時採用自動揮發的模式進一步減少澳門日益嚴重的熱島效應;同時可以利用馬達的動能將一部分儲存雨水來灌溉市區街道的花草和清洗街道。這樣一個利好的規劃其實也談了很多年,因為是大規模工程,所以很難入手,加上澳門缺乏長遠城市規劃,因此當國內城市、台灣、日本、新加坡等地都在積極推行時,澳門幾乎原地踏步不前。所以這對澳門也是一個教訓,我們現在已起步,任何建設都不能是小區域的視野看待,而要從澳門未來整體的發展去做前瞻性的全盤計劃,很多建設都要預留相關的調節地,例如之前提到的雨水儲存池和海綿道路。回歸後的經濟發展使得我們原本的泥土道路和綠化地帶進一步消失,近年來越來越多的雨水無法深入滲透進入泥土中,完全依賴管道排出,加大了原有狹小管道的壓力,使得澳門動輒就會發生下水道堵塞、淹水等情況,因此未來我們對於每一區能容納多少人,需要何種形式的道路設計、配套的防災設備等都需要進行長遠的考量,而非只為了應對一兩次大型颱風豪雨的襲擊。特別是地下道的全盤檢視工作必須要學習先進國家二、三百年規劃的宏觀視野,目前我們通用的輸水與排水管道在清水與污水的處理上是同一管道,一旦豪雨、海水倒灌就會加大流量,如果再加上通道內垃圾堆積,一旦沒有及時檢查與通渠,基本上就會發生水浸,而且很多污水、臭水甚至直接從家中瀰漫出來,就算屆時抽調抽水泵都不一定能夠及時排出。

謀定更要行動

因此很多時候我們要避免“謀多做少”的懶散思維,就從現在的新區(A區)建設開始,每一個工程都要仔細規劃,從設計到施工、運作、管理以及後期的維護都要做出50年的長遠規劃,一旦新城區在起步階段就規劃完善,成功與國際優秀都市經驗接軌,它將成功吸引部分澳門人口外遷至新區,特別是原有舊區人口的轉移就為舊區道路改建、都市更新計劃提供了實施的關鍵時機點。而新區的下水道工程更要以先進思維規劃好,要考慮幾百年不遇的災害可能與人口增速等,避免重蹈舊城區覆轍,另外因為考慮到澳門主要地層結構以花崗岩等堅硬石材為主,我們擁有大量可適度開發的地下空間,通過開發地下商業街、休閒步道與地下交通等方式進一步拓展地下城市空間,特別是在舊城區的地下步道設計可以在炎熱的夏天發揮作用,用於市民出行與避暑等。

當然談到新區建設與都市更新計劃,就無法迴避舊區重整的問題,十年一夢,從十幾年前討論再到幾年前立法,再拖延至今,我們不少老舊社區的建築毀損嚴重卻仍然無法改建,100%的改建同意條款更是嚇跑了不少開發承建商,未來政府有無決心來推動舊區重整計劃,這是關係城市發展的重要部分。現在看來澳門的都市更新計劃幾乎是兩岸四地中最為遲緩的一處,面對日益增加的人口壓力、出行要求、居住需求,舊區遠遠超出負荷,重建應該盡早推進而非一代傳一代,將更多的問題遺留給後代。

現今隨著全球暖化的加速,很多國家、海島都部分甚至全部淹沒,在可以預見的10-20年間,我們將面臨前所未見的生存挑戰,因而澳門除了擔心持續低迷的賭收之外,更要對未來有個最壞的設想,繼而來設計整個城市的防範工程。我們向自然,向天地索取的同時,更要愛惜環境,正確發揮人類的智慧,當地表密度過大,我們可否適度向高發展,就比如澳門很多土地都建築著密集的低樓,是否從三塊低樓地盤中優化出一處高樓,并增加綠化公園供市民休憩與城市呼吸使用,一來既可以節省土地資源,二來又通過綠化帶美化城市環境、減少熱島效應且能提高居民居住的滿意度,何樂而不為呢?面為未來,政府、市民,每一個角色的扮演者都應要有一個憂患的意識,全面的思考。