不同物理因子治疗神经衰弱的疗效对比

2016-07-11葛晓航赵秀秀牛好敏河南省濮阳市人民医院神经内科河南濮阳457000

葛晓航 赵秀秀 牛好敏(河南省濮阳市人民医院神经内科,河南 濮阳 457000)

不同物理因子治疗神经衰弱的疗效对比

葛晓航 赵秀秀 牛好敏

(河南省濮阳市人民医院神经内科,河南 濮阳 457000)

【摘要】目的 探讨不同物理因子对神经衰弱的治疗效果。方法 选择90例神经衰弱患者,均分作A、B、C三组,分别给予音乐电疗、高压低频电疗、交变电磁场物理治疗,对照疗效。结果 三组总疗效相近,比较差异无显著性(P>0.05),但C组总体疗效相对比A组、B组相对更高。结论 三种方法对改善患者负性情绪、临床症状及生活质量有显著价值,尤其是以交变电磁场效果为最优。

【关键词】音乐电疗;高压低频电疗;交变电磁场;物理治疗;神经衰弱

神经衰弱为神经内科常见病,主要指大脑因长期情绪压抑、精神紧张,出现精神活动能力减弱的一种表现。精神容易兴奋、脑力容易疲劳是神经衰弱典型的临床症状,并且大部分患者还会伴发健忘、失眠、头晕等躯体症状。病情时轻时重,极不稳定,其中受社会心理因素影响很大。传统的药物疗法具有一定的作用,但可能出现耐药性,容易复发,远期疗效差。因此临床尝试采用其他多种手段辅助治疗,并探讨其疗效。本研究选择了120例神经衰弱患者,将其均分为三组,分别给予音乐电疗、高压低频电疗与交变电磁场治疗,现对三种方法的临床疗效进行对照分析。

1 对象与方法

1.1 观察对象:本组120名观察对象均为2012年1月至2014年1月我院神经科收治的神经衰弱患者,其诊断与《中国精神疾病分类方案与诊断标准(第3版)》对神经衰弱的诊断标准相符[1]。排除存在严重躯体疾病及其他神经系统疾病的患者。患者入组后,依照随机数字表法,将其平均划分作ABC组,各40例。其中A组男19例,女21例,平均年龄(43.9±5.6)岁,平均病程(7.9±1.6)年;B组男15例,女25例,平均年龄(44.6±5.0)岁,平均病程(8.1±1.6)年;C组男11例,女29例,平均年龄(46.2±5.4)岁,平均病程(8.2±1.4)年。三组患者的基础资料对照差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法:三组患者在研究期间,均未服用任何药物。A组给予音乐电疗法,设备为郑州生产的JM-9000A型音乐电疗机。治疗采用患者自觉舒适的仰卧位,把2个10 cm×10 CB电极衬垫放在患者的额枕位置,然后佩戴立体声耳机,播放舒缓轻柔的慢节奏C组乐曲,在每段乐曲要紧密衔接,不能停止,引曲的时间要<1 min。电刺激的频率要和音乐信号同步,刺激强度以感觉阈为度,治疗每日1次,每次大约30 min,持续治疗10~20次。

B组实施低频电疗法。采用日本生产的BIOS900HI型高压低频电疗仪,令患者坐在木制的绝缘椅板状电极上,两足则踩在绝缘垫上,治疗电压设置为80 kV。局部治疗则用电压为6 kV的滚动电极在患者的头部、上肢神衰穴、颈部交感神经节区等部位匀速缓慢地滚动。每日治疗1次,全身治疗每次约30 min,局部治疗每次约15 min,持续治疗10~20次。

C组实施交变电磁场治疗。治疗时采取半卧位或者坐位,穿戴内置5个能产生低频交变电磁场治疗体的帽子,磁场强度选择17 mT,每日治疗2次,每次约20 min,持续治疗28 d。

1.3 疗效评价:治疗前后的4周指导患者采用抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)、匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)评价抑郁情绪、焦虑情绪以及睡眠质量。

临床疗效评价标准如下[2]:痊愈:自觉症状完全消失,睡眠正常;显效:自觉症状较大程度改善;睡眠时间大大增加,接近正常;好转:自觉症状有明显好转,睡眠时间增加1~2 h;无效:患者情况与治疗前对比无明显改善,睡眠时间少。

1.4 统计学处理:所有数据均用SPSS13. 0软件进行统计处理,计量资料采用(±s)表示,比较采用t检验,计数资料用χ2检验,组间比较用t检验,以α=0.05为检验水准。

2 结 果

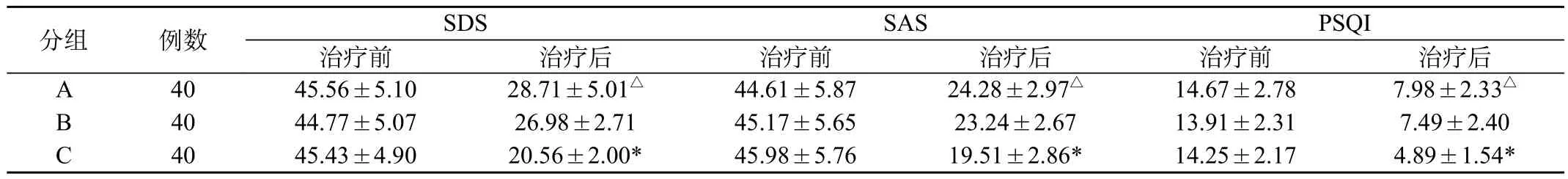

2.1 治疗前后两组SDS、SAS及PSQI量表评分情况:治疗前,3组的SDS、SAS及PSQI量表评分差异无显著性(P>0.05);治疗结束后,3组的SDS、SAS、PSQI评分均较治疗前有明显下降(P<0.05),但C组各项指标的改善程度大大高于A、B组,而AB两组各项差异不显著(P>0.05),见表1。

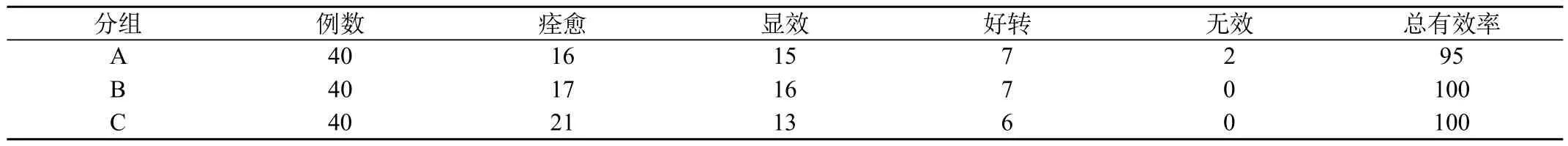

2.2 两组治疗效果:治疗结束后,B组、C组治疗总有效率均为100%,与A组的 %相比,具有统计学差异(P<0.05),见表2。

表1 治疗前后两组SDS、SAS、PSQI量表评分对照(分,±s)

表1 治疗前后两组SDS、SAS、PSQI量表评分对照(分,±s)

注:C组与A组、B组相比,*P<0.05;A组与B组相比,△P>0.05

分组 例数 SDS SAS PSQI治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后A 40 45.56±5.10 28.71±5.01△ 44.61±5.87 24.28±2.97△ 14.67±2.78 7.98±2.33△B 40 44.77±5.07 26.98±2.71 45.17±5.65 23.24±2.67 13.91±2.31 7.49±2.40 C 40 45.43±4.90 20.56±2.00* 45.98±5.76 19.51±2.86* 14.25±2.17 4.89±1.54*

表2 治疗后3组疗效对照

3 讨 论

音乐电疗法、高压低频电疗和交变电磁场治疗都属于物理治疗。其中音乐电疗是通过采用音乐及调制适宜的电流刺激,调节大脑的兴奋程度,如播放轻柔、舒缓的音乐,能让患者变得安静,减少烦躁的情绪,有利于入眠;而节奏强劲或节奏轻快紧凑的音乐能够激起大脑的兴奋,消除困倦或疲劳状态。对此,在对患者实施音乐电疗治疗前,首先要准确判断其当前的情绪状态,选择适合的音乐,尽量帮助患者恢复稳定的情绪。本组研究中,A组患者均实施音乐电疗法,头痛、头晕、睡眠时间段等临床症状均有较大改善,但入睡难仍无明显变化。总有效率是95%。

高压低频电疗是让患者处于绝缘的状态下,给予高压交流刺激,人体的周围就会形成高压电磁场,促使人体表面感觉器官因此受到短暂的、断续性、低频的电刺激,这种刺激能够有效调节机体的植物神经与下丘脑功能,通过此改善脑神经的兴奋性。另外,高压电场刺激还能使机体出现微弱感应电流,令细胞及组织的新陈代谢加快,帮助调节神经功能,改善神经衰弱的相关症状[3]。本组研究中,B组实施高压低频电疗的有效率为100%,较A组略高,在进一步的观察中,发现,在头痛、入睡困难以及睡眠短方面,B组的效果更优于A组,但治疗头晕方面,效果略差与A组。A、B两组SDS、SAS及PSQI评分比较差异不明显。

近年来,磁场应用于临床治疗神经精神系统疾病的价值越来越受到重视,诸多研究显示,利用电磁场直接作用于大脑双侧额叶、枕叶与颞叶,大大地影响了这部分脑区内神经细胞生物电活动,通过该途径调整大脑皮质的抑制及兴奋过程,此外,还有试验表明,设置特定参数的交变电磁场,能够透过颅骨,直接对脑细胞、脑血管等产生作用,提高血管的通透性,更新脑细胞的代谢环境与酶活性,帮助脑功能不断恢复。黄志东等研究报道,交变电磁场对机体心理功能与睡眠障碍均起得较好的干预效果。本研究的结果显示,C组的痊愈例数比A组、B组多,且该组的SDS、SAS与PSQI也明显低于A组与B组,提示变电磁场刺激的方式治疗神经衰弱,临床疗效优于音乐电疗法与高压低频电疗法,对改善患者负性情绪、临床症状及生活质量有显著价值,可在临床广泛推广该治疗方案。

参考文献

[1]简毅荣.神经衰弱患者的心理特征及护理对策[J].临床合理用药杂志,2013,6(11A):156-157.

[2]叶飞,余晶晶,邓晓玲,等.电针刺激对脑梗死大鼠内源性神经干细胞及神经功能恢复的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2013,34 (11):801-805.

[3]李靖婕.脑病生理治疗仪对神经衰弱的疗效及脑电变化[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(19):71-72.

中图分类号:R749.7+1

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)13-0096-02