全球化视域下的历史书写

——以小说《单筒望远镜》为例

2016-06-28郭彤

郭 彤

(河北师范大学文学院,河北石家庄 050024)

全球化视域下的历史书写

——以小说《单筒望远镜》为例

郭彤

(河北师范大学文学院,河北石家庄050024)

内容摘要:被称为“最具城市感觉”的新生代作家邱华栋,在书写北京城市小说的同时,也在全球化的语境中试图通过对历史的回望展现历史和文化的冲突。突破传统的历史叙事方式,邱华栋在“中国屏风”系列之《单筒望远镜》中采取个人化的历史叙事方式,以多重的叙事声音和视角、独特的叙事者和叙事文体为切入点,从而展开对于历史和文化差别的想象,全方位地展现外国人眼中的中国历史面貌以及表现历史潮流中个体生命的创伤和沉浮。

关键词:历史书写;东西文化;叙述方式;邱华栋

作为新生代的代表作家之一,邱华栋的城市小说一直受到好评。相关研究和论文也是集中在城市小说上,而对于他的“成长小说”和“历史小说”的研究甚少。邱华栋是一个不断追求创新的作家,每一篇小说都力求有新鲜感,其“中国屏风”系列也不例外,都是以外国人的视角来回顾中国的历史,受现代主义的影响,在文体上也呈现出和传统小说不同的风格。《单筒望远镜》是一篇跨文体的叙事实验,在叙事视角、叙事文体的选择上都呈现出他独特的历史观。邱华栋在这部小说中通过历史叙事对19世纪末20世纪初中国历史进行了主观性的重构,历史是故事的外衣,核心是以外国人视角呈现他自己对旧北京遭受灾难的痛心感,并试图展现中国历史在与异国文化相遇时产生的冲突。

一、多重叙事声音和视角——东西文化的相互碰撞

(一)多重叙事声音

历史小说最初源于“史诗”, 整个发展从“史传文学”到唐代笔记小说、宋代讲史小说、元明之际的历史演义小说,五四新文化运动后的现代历史小说,再到五六十年代的革命历史小说、九十年代新历史小说都经历了漫长的过程。而九十年代出现的新历史小说和以往的历史小说呈现明显的不同,以邱华栋这部小说为例,它突破了传统历史小说“文以载道”的思想观念,在全球化的语境中,作者以不同的叙述声音表现异国人对中国十九世纪末二十世纪初这段时期历史的体验和反思,其中各种不同的叙述声音都在表现着本国“历史”与异质文化以及文明的冲突,并在八国联军侵华战争前后的这段惨痛历史中,体验和反思着西方列强的侵略行为和中国落后的文明。

关于叙述“声音”,“声音”这一词在叙事学上最早出现在韦恩·布斯的《小说修辞学》一书。巴赫金也创造出“双声”这一话语来表现作者声音内可以包括叙述者的声音。为了区分“看”与“说”的问题,热奈特借用了语言学中的术语“语式”和“语态” 的概念,提出了“叙述声音”和“叙述视角”。简单说来,叙述声音即叙述者的声音,包括“叙述者是谁”和“说了什么”。“声音”所包含的内容相当广泛,本文所指的“叙事声音”借用热奈特的观点,是指在叙事文本中,叙述者基于某种现象所传达的观点,即“说了什么”。

在邱华栋的这部小说中,出现多重叙述声音,主要有作者邱华栋的声音,主人公阿苏尔的声音,剧本的作者兼被叙述者普利南的声音。

小说的引子部分以作者“我”在潘家园一家商店里发现单筒望远镜,对望远镜的历史进行讲述,卖家卖望远镜的同时,赠送了一些法文写的黄色纸张。接下来整部小说的叙事都是作者翻译过来的这些文字。“我”的讲述是为正文的故事做铺垫,同时与正文故事的讲述拉开了距离,给读者留有想象的空间。

小说第一部分是书简,由一个叫阿苏尔的法国女子以第一人称“我”的口吻对她死去的儿子进行的叙述。在她的讲述中,“我”会时不时的跳出要讲的故事情节来和死去的儿子进行对话。如“儿子,你没有来得及见到这样的景象,就死去了,无法明白什么是海岸线。”[1]P2因此从整体来看,“我”所代表的是两种声音,一是还原自己的经历,二是对儿子的思念。

在这一部分还存在一种复调式的叙述声音。复调结构,是陀思妥耶夫斯基创造的一种艺术思维类型,是指作家在小说中提供多种声音,多种音调,是小说具备一种新的品格。在阿苏尔寻找父亲之死的原因时,小说中采用复调的形式进行叙述,和事件有关的人老孙头、徐良、即将被处死的刘一大。小说关于阿苏尔父亲之死这件事通过三个不同的人讲述出来,构成了一种复调式的结构。

老孙头:大小姐,您不知道,这个事情比较蹊跷,因为,我后来想了很久,也弄不明白。……我总也想不通。[2]P50

徐良:那天晚上,我和欧阳先生一起去找你父亲,因为他说,有一些好东西要叫我们看,……刑部正在严加审讯刘一大呢。[3]P58

刘一大:我是年轻在山东杀了人,逃到了北京的,……你父亲绝对不是我杀的。[4]P82

这种叙述声音的使用,一方面表现阿苏尔父亲之死的复杂性,进一步推进情节发展,设置悬念,另一方面透过三人的讲述以及“我”之后的补述,“我父亲”之死背后涉及的是各个国家牵扯的利益关系,真相无法公诸天下,只能以牺牲弱国(中国)子民的生命换取各国的安定。而“我”最后深知这一点,却不得不以一副胜利者的姿态观看对所谓的“凶手”的行刑,对东西方各种势力的批判力透纸背。

在书中的第二部分“走马灯”中,是阿苏尔的好友普利南所写的舞台剧剧本,最主要的冲突来自阿苏尔的哥哥所代表的教会和阿苏尔的情人林玉成所代表的太平天国。剧本的形式决定所有的角色都有自己的“发言权”,并且“在多元叙述中,不同的叙述者从不同的角度和不同的侧面去叙述,彼此之间又可互相补充,这就能够全方位地展示生活的完整图景和人生世相”[5]普利南的剧本最终的目的是为了表现阿苏尔在两种不同的文明和文化之间的挣扎,同时以阿苏尔的经历重构和想象八国联军侵华之前的历史。

(二)“外国人”视角

热奈特所说的叙述视角,简单来说叙事视角是指叙述行为的着眼点,既可以是叙述者所处的具体处境、身份地位,也可以是叙述者的观点、判断、评价。[6]在邱华栋的这部小说中,正文的视角都是以“外国人”的视角,希望重塑西方人眼中的中国,但是在“中国”生长的他们面对这场灾难,不可避免的发生思想上的碰撞。阿苏尔和普利南代表西方,他们对这段历史的态度可以通过“三次”杀头事件看出。

鲁迅在日本留学期间观看幻灯片,这一事件,中国人的麻木和日本同学的“欢呼”刺激他使他弃医从文,对国民性进行深刻的批判。而邱华栋在这部小说中,写了三次“杀头”事件,第一次阿苏尔为了父亲之死来中国,路过天津时看到一场“杀头”事件,两位在中国生长的外国人对这场行刑有有着不同的心情。“普利南从人群中回来,脸上还有兴奋的表情”[7]P16但是从他口中又间接对中国人的麻木进行批判。“你看,野蛮的政府,麻木的人群!你看,这些观看的人脸上的表情居然很高兴,一个个兴高采烈的。观看杀人,对于他们来说就像是过节一样,多么快活!可他们又多么的麻木啊。”[8]P16普利南此时的心态,作为想统治大清帝国的外国人的一员,对于这种场面,不免会有一种优越感。阿苏尔作为在中国成长的医生,面对这样的场景,一方面吃惊于普利南的冷漠,无法理解这场暴力。另一方面作为医生,她无法去拯救这些中国人的灵魂。

第二次“杀头”事件,阿苏尔找到了杀死她父亲的凶手——日本的石原慎一,但迫于各国列强都想在北京争取自己的利益,法国也不希望与这些国家出现矛盾,因此只能向大清国施压,迫于压力,大清国最后只能找一个无辜的中国人将这件事定案。作为杀死她父亲的“凶手”,阿苏尔必须亲自观看这场行刑,此处阿苏尔对各国列强的勾结和大清国官员的懦弱进行强烈的控诉。“大清国的官员真是懦弱与浑蛋,他们最终找了这个顶替日本人罪行的羔羊,把他送上了死刑台。”[9]P108

第三次“杀头”事件,是清政府和外国势力勾结绞杀义和团,作为义和团的首领,阿苏尔青梅竹马的爱人林玉成被处死,阿苏尔借望远镜目睹了这场行刑。之后她和林玉成的孩子也因为战乱受了惊吓,出生不到半年就夭折了。

在后殖民批评家的眼中外国和中国通常都陷于“看”与“被看”的模式,如萨义德所提出的“外国人”视角背后的欧洲中心主义,“东方被观看,……而欧洲人则是看客,用其感受力居高临下地巡视着东方。”[10]P135而在邱华栋的小说中,则对这一东方主义进行了颠覆,正因阿苏尔这一外国人对北京有独特的情感,所以面对东西方的战争,阿苏尔内心是挣扎和痛苦的。阿苏尔视角的设定符合历史本身的复杂性,以阿苏尔这一“外国人”视角,并借三次杀头事件以及在小说开头主人公对她儿子的怀念,着力表现历史对个体生命的摧残,同时也对北京在1900年遭遇的灾难进行深刻的反思,东方不是单纯陷入传统“外国人”视角所带来的“被看”地位。

二、独特的叙述者——凸显个人化的“历史”

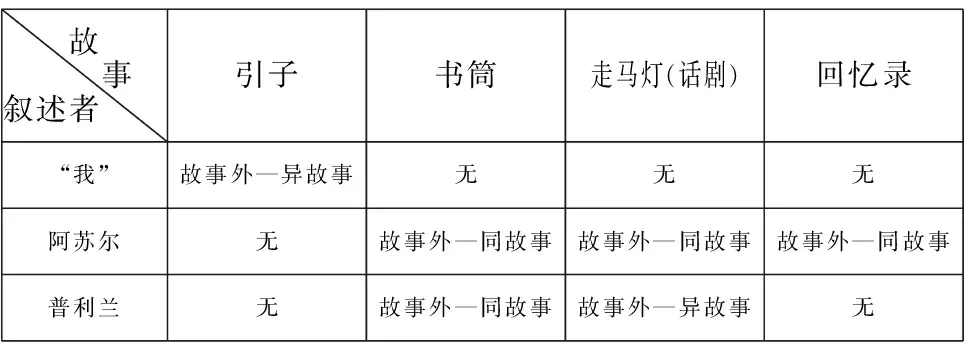

“无叙述者的叙事,无陈述行为的陈述纯属幻想”[11]P251,叙述者是根据故事的叙述来构建自己的主体形象。热奈特根据叙述者的叙述层次和叙述者与故事的关系,将叙述者的地位分了四种:故事外——异故事;故事外——同故事;故事内——异故事;故事内——同故事。[12]P175—176这种故事层次的划分,聚焦到邱华栋的这部小说中,是因为独特的叙述者才能完成故事的讲述。根据故事层次的划分,结合讲述故事的叙述者,分析这部小说如何将宏大的历史融化在个人的叙述中。以表格为例分析叙述者在小说每一部分所处的地位:

叙述者在小说中的地位

在小说引子部分,主要是“我”的一个偶然发现的经历,叙述者“我”处于故事的第一层,不参与故事的叙述,为了引出小说的主体部分,同时制造了叙述者和文章主人公的疏离关系。“我”在整个故事的叙述中处于“故事外—异故事”。

在第一部分中,阿苏尔是主要的叙述者,处于故事的第二层,同时参与故事的叙述,属于“故事内—同故事”。以她追查刺杀父亲凶手为线索,穿插对已故儿子的思念,以人道主义的立场对大清帝国以及西方列强的暴行进行了批判。普利南在故事中也参与叙事,不占主要部分。

在第二部分作家也是有意制造了一种主人公和叙述者的疏离关系。剧本的作者是阿苏尔的朋友普利南。作为叙述者,普利南的地位是故事内——异故事。他的叙述是在作为第一部分被叙述者的基础上重新展开的另一外种叙述,但是叙述的事情和他本人是无关的。因为话剧剧本形式的作者和主人公以及相关人物的主要经历和内心世界,只能通过他们自己说话来表达,包括阿苏尔去山东寻找叔叔偶遇自己的情人林玉成,和阿苏尔有关的部分都是通过她自身的讲述完成,当对她重要的两个人(叔叔和林玉成)发生冲突,主要由普利南进行构述。整个故事还是以教会和义和团的冲突为高潮,阿苏尔内心的痛苦则是普利南所要突出的。

第三部分是阿苏尔的回忆录,阿苏尔作为叙述者处于“故事内——同故事”叙述,普利南没有参与叙事。这部分历史背景是八国联军侵华的始末,叔叔被自己的爱人林玉成的人杀死,林玉成被大清帝国的掌权者赐死,儿子在战后颠簸中不幸死亡。小说以历史为经线,以阿苏尔的经历为纬线,共同组构了阿苏尔在战争中的心灵历程。

阿苏尔作为生命的个体,战争的见证者,叙述的主体,在历史的参与中,以书信的方式完成对历史的记录和认识。“历史的时间维度对于个体而言就是个体生命一次性的永不复返的时间之流,而个人的历史性就是个人生命的时间性存在。”[13]P189对于个人而言,历史是有限度的,纵观整部小说,区别于以往宏大的历史叙述,邱华栋以个体生命叙述进入历史深层,关注个人历史命运,触摸大写历史背后的个体心灵,从人道主义的视角观照历史,完成个人化的历史小说叙述。

三、拼贴式文体——“历史”在“叙事”中延伸

当下社会重新定义历史,挖掘历史的现代价值。邱华栋在小说的文体形式上也是推陈出新,其小说在文本呈现上表现出的拼贴特色,书信体、话剧剧本、回忆录都同时出现在一部小说文本中,大大地扩充了小说的容量。

拼贴(college)源于绘画领域,原意是粘贴,作为艺术创作的一种特殊手法,很多理论家对“拼贴”这一概念作出具体的解释,巴塞尔姆认为:“拼贴原则是二十世纪所有传播媒介中的所有艺术的中心原则……拼贴的要点在于不相似的事物被粘在一起,在最佳状态下,创造出一个现实。这一新现实在其最佳状态下可能是或者暗示出对它源于其中的另一现实的评论,或者,还不只这些。”[14]P156国外学者对于拼贴艺术都是强调世界不再是一个整体,而是无数碎片堆积而成的。

拼贴化叙事则是后现代主义经常采用的技巧。拼贴化叙事即是在文本中插入了一些图案、各种不同风格的话语或者是不同类型的文体形式等,形成一种特别的文体风格。邱华栋是一位不断追求文本实验和创新的作家,也吸收了后现代主义的写作技巧,但是不同的是他在小说里用不同文体进行拼接,是要讲述一个完整的历史故事,而不是对历史进行碎片化的处理。拼贴叙事方式融入到作品中,不得不让人思考其创作背后的历史建构意图。

《单筒望远镜》将书简、话剧剧本和回忆录三种文体拼接在一起,讲述了一个法国女孩在19世纪末20世纪初的中国,经历刻骨铭心的爱情和死亡的悲情历史。因为他的历史立场是表现当代人对历史的一种态度,所以在小说的第一部分和第三部分采用的是个人化的叙事方式,以具有隐私意义的书信和较为真实的回忆录来展现当时错综复杂的历史,如第一部分把书信形式放在这篇小说里,没有丝毫的违和感,一方面取决于收信者的身份,一方面取决于叙述的视角选择。这封信在小说里,是阿苏尔写给儿子的,但是“儿子”在她的书写中始终是沉默的,为什么“沉默”则联系到她要讲述的这段“历史”,因为这场历史的变故,使“儿子”死去。所以选择这种文体巧妙地将个人经历与历史进行对接。第二部分以话剧剧本的形式出现,是为了让不同人都去“发声”,共同完成个人和历史的叙述。第三部分则是以阿苏尔对战争的见证和感悟来贯穿故事始终。

小说将三种不同的文体进行拼贴,讲述历史以回忆的方式进行倒叙,而历史的时间则在三种不同文体的贯穿下向前发展,故事发生发展都是以历史发生的时间为线索。文章采用不同的文体进行拼贴从而重构历史,使历史叙述的免于单调,故事开头的悬念也在事件的一步步发展中慢慢拨开。

四、结语

作为新生代代表作家之一,邱华栋注重个人化的历史书写,他通过重塑西方人眼中的历史来缓解全球化带来的文化焦虑。纵观整部小说,没有因为主人公阿苏尔的“西方”身份而陷入单纯对东方的审视中,也没有因为真实作者的“东方”身份掩盖历史事实。邱华栋笔下的阿苏尔是有中国情结的西方人,因此在书写中国历史时更多是从人性的角度入手,文体上则以拼贴的手法重构历史,从而使历史以个人言说的方式呈现在读者面前,表现个人的生命价值,注重个人在东西方冲突下的生命体验,是一次关于国家民族空间叙事的超验想象。

参考文献:

[1][2][3][4][7][8][9]邱华栋.单筒望远镜[M].北京:人民文学出版社,2007.

[5]王一川,杨秀喜.多元叙述的功能[J].阅读与写作,2006,(10).

[6]陈思羽.小说叙事视角研究[D].山东大学,2011.

[10]爱德华·W.萨义德.东方学[M]. 北京:三联书店,2007.

[11] [12]热拉尔·热奈特.叙事话语 新叙事话语[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[13]刘思谦等.文学研究:理论方法与实践[M].郑州:河南大学出版社,2004.

[14]唐·巴塞尔姆.白雪公主[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,1994.

On the Historical Writing from the Perspective of Globalization

GUO Tong

Abstract:Qiu Hua—dong, a new—generation writer, tries to show the conflicts between history and culture through retrospecting the history under the context of globalization while he writes novels about Beijing city. In his novel The Single—tube Telescope, Qiu Hua—dong uses personalized history narrative mode, multiple narrative voices, unique narrator and narrative style as a pointcut to imagine the differences between history and culture, to show the foreigners an allaround Chinese historical outlook and the individual’s life trauma and ups and downs.

Key words:historical writing; eastern and western cultures; narrative style; QIU Hua—dong

收稿日期:2016—02—25

作者简介:郭彤(1992—) 女,河北师范大学文学院在读研究生。

中图分类号:I207.42

文献标识码:A

文章编号:1009—5152(2016)02—0026—04