矿物加工工程专业实施国际工程教育的建设与实践

2016-06-23罗立群张凌燕管俊芳包申旭王君婷

罗立群,张凌燕,管俊芳,包申旭,王君婷

(1.武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北 武汉 430070;2.矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北 武汉 430070)

矿物加工工程专业实施国际工程教育的建设与实践

罗立群,张凌燕,管俊芳,包申旭,王君婷

(1.武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北 武汉 430070;2.矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北 武汉 430070)

摘要:实施面向国际工程教育的培养模式是我国高等工程教育与时俱进和适应国际人才发展的需要。本文立足矿物加工工程专业的国际化,依照国际工程教育的培养体系、矿物加工工程专业的发展和学科特色,在介绍其工程教育的专业定位与培养标准的基础上,着重探讨和实践了我校适应国际工程教育人才培养的人才培养总体思路、专业课程教学模式、教学与实践的融合与互补,以及多元科技创新体系的建设与实践,分析了保障国际工程教育人才培养质量的考核要素和实践效果。

关键词:矿物加工工程;国际工程教育;创新人才培养;实践教学;科技创新

教育始终要与时俱进、面向未来,当前经济的全球化导致人才的国际化,科技实力的竞争导致优秀人才的竞争,面对国际形势,我国的人才培养肩负着面向国际工程教育的光荣使命。武汉理工大学矿物加工工程学科前身为武汉建材学院选矿工程专业,是1948年成立的原学院最早设置的专业之一,目前具有矿业工程硕士点和博士点一级学科授予权,并设有博士后流动站,是国家特色专业建设点、国家级重点(培育)学科、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设学科之一。近年来,以建设矿物加工国家级品牌专业为办学定位,实施卓越工程人才培养、面向国际工程教育的办学思想。以实现中华民族复兴的“中国梦”为指导,立足国际工程教育认证体系,面向学科的国际前沿,加强学科融合,依据未来国际化矿物加工专业人才应具备的知识、能力和素质要求,更新人才培养理念,进行了多方位、多学科交叉的研究与探讨,建设并实践了面向国际工程教育的矿物加工卓越人才培养模式,取得较为显著的人才培养效果。

1国际工程教育体系与矿物加工学科特色

1.1国际工程教育背景、体系与要求

由于各国工程师教育体系、工程师教育质量控制体系和工程职业管理体系的差异,需要打破国家民族地域间的文化和市场壁垒,使一国大学工程教育学历能够得到其它国家的认可。国际工程教育认证制度,就是为了通过协定内容建立完善的工程教育认证制度,将工程教育迈向国际化,通过签订互认协议,建立学位与专业资格互认制度,签约国之间互相承认学历,毕业生可以在其他国家无障碍申请工作岗位和研究生学习,具有国际实质等效性,这就是国际工程教育华盛顿协议的初衷[1]。工程教育的目的:① 通过必要的训练、工程教育和创新活动,不但使学生掌握相关的技能,而且需要确立正确的人生价值理念;② 通过教育和工程实践活动,既要了解社会,认识地球生态环境和全球变化,又要关注人类面临的挑战;③ 通过工程历史和人文教育,给人以道德和信仰的力量,坚持和发展工程技术的价值与人类的伦理准则[2]。因而,国际工程教育背景下实施的人才培养是基于国际教育体系,多学科协同创新,注重突出专业特色。其核心就是推进工程教育改革,提高工程教育质量;促进工程教育与企业、行业的联系与合作,增强人才培养的适应性;促进工程教育的国际互认,提升国际竞争力[3]。

1.2矿物加工学科发展与专业特色

武汉理工大学矿物加工工程专业始建于1959年。1981年首批获得硕士学位授予权,1988年被国家建材局列为部级重点学科,1997年被批准为“211工程”重点建设学科,2000年获博士学位授予权,2003年列为湖北省重点学科,2005年获矿业工程一级学科博士学位授予权,2007年设立矿业工程博士后流动工作站,2007年本专业列为湖北省品牌专业建设对象,获批国家重点(培育)学科,2008年列为湖北省特色学科,矿业工程为一级重点学科。2009年成为湖北省品牌专业,2011年成为教育部第二批“卓越工程师”计划试点专业,2013年通过国际工程教育认证体系评估进行专业试点教育。

其学科在矿物加工与材料研究方面,形成了各种金属矿、非金属矿的提纯工艺,矿物材料的加工技术、非金属矿超细粉碎、矿物材料的表面改性、矿物材料的合成技术、纳米材料的制备及应用等研究方向,特别是余永富院士首次提出“提铁降硅”建议及技术措施,推动了我国在炼铁原料的进步;在石墨、石英、云母等典型优势非金属矿深加工与矿物材料应用方面具有独特的学科与技术优势。在环境科学和工程领域中,形成了固体废弃物与资源的利用、空气的净化与治理技术、生活垃圾的处理技术、污水的处理技术等研究方向,尤其是石墨、石英、云母把非金属吸附材料和过滤材料,以及矿物纳米材料应用到环境治理方面的技术,在国内具有鲜明的学科特色。

1.3工程教育的专业定位与培养标准

矿物加工工程专业主要研究自然矿产资源和二次资源分选理论与工艺、矿物材料与矿山环境保护,一级学科为矿业工程,与多个学科和领域交叉,是综合性较强的工科专业。矿物加工工程专业是武汉理工大学最具特色的重点专业和优势专业之一,其专业定位为:瞄准矿物加工工程学科学术前沿,围绕非金属、金属矿选矿与矿产资源综合利用的共性问题,发挥区域特色和优势,紧紧围绕矿产资源清洁高效利用方面的重大理论与关键技术问题,实施矿产资源高效利用技术与生态环境相协调的研究开发策略,形成较完整的理论、方法与技术体系,使相关技术在国内铁矿山和非金属矿山得到工业推广与应用,使本学科点在矿物加工理论研究和工程应用领域处于国内先进水平,成为科技创新队伍雄厚、教学科研资源充实、实验和教学体系完备的科技创新、转化基地和高级矿物加工工程专业人才培养基地。

其培养标准以矿产资源为行业背景,面向国际矿业资源,依托宽厚的教学科研平台,培养具备矿物(非金属、金属、再生资源)分选加工、矿物材料制备、矿产资源综合利用相关的基础知识和基本技能;具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德,具备工程实践(设计、工程实验)能力,了解专业发展前沿方向,具有创新意识和国际视野与对外交流能力;能在矿物加工工程与矿物材料等相关领域从事建设规划、工程设计、生产与经营管理、研究开发等方面工作的工程技术人才;再经过3~5年的锻炼和发展成为适应国际需要的矿业工程师。

2实施国际工程教育的人才培养与实践

2.1培养国际工程教育人才的总体思路

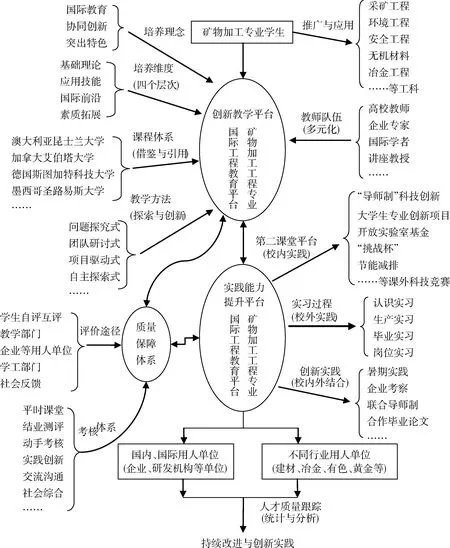

以面向国际工程教育背景,构建矿物加工专业创新型人才培养方案和课程体系,实施矿物加工工程专业国际工程教育培养路线图如图1所示。主要是以学生就业国际化为目标、以专业人才培养为中心、以创新教学和实践能力提升为平台,从培养理念、培养维度、课程体系、教学方法、教师队伍等方面探索矿物加工专业多元化的教育模式和方法。通过整合与优化多种教育资源,探索校企和国际教育多层次的育人机制;建立“学术-学科-教学”的国际协同发展模式等教学内容,从“基础理论、应用技能、国际前沿、素质拓展”等四个层次,实施教学实践和科技活动,实现基础与前沿、理论与实践、素质和能力、国内与国际的有机结合,加强对专业教学内容融合与课程模块的整体优化。以第二课堂、实习过程、创新实践为载体,调动学生学习的积极性和创造性,加强学生对于知识的理解与运用。以多种评价途径、多元考核体系及人才质量跟踪反馈并持续改进,来提升教学质量和实践效果,保障培养学生质量。

图1 矿物加工工程专业实施国际工程教育培养路线图

2.2规划人才培养目标的实施体系

针对工程教育的专业定位与培养标准,分别从教学计划、培养方案、教学实施、效果反馈等环节制订了相关的保障和实施方案,实现矿物加工学科人才培养目标的规划体系。①教学环节按教学计划实施教学过程,如理论教学、实验课、课程设计、各类现场实习、毕业设计(论文)等,还通过多种课外实践活动,如社会实践、科技创新项目等方式获得课外学分,达成培养目标的实现。②培养计划(方案)由本专业骨干教师,包括核心课程教师、专业负责人、学科带头人等,组成修订小组,经讨论后形成修订意见,由各任课教师针对修改方案进行课程大纲的修订,最后送校外专家审核,校外专家由一名985学校专家或教指委成员专家,2名企业专家等组成,主要针对课程体系、课程设置等提出意见,根据校外专家意见再进行最后的修订。③ 根据教学实施过程中反馈的信息,包括课程设置合理性、课程教学内容的适应性和完整性等,通过对获得信息讨论分析,按年度进行培养方案的调整,以保证培养方案紧紧围绕目标并满足社会发展的要求。④ 每年通过第三方调查机构针对每个专业进行问卷调查,通过对毕业半年后的非失业率、平均月收入、工作相关度、半年内离职率、现状满意度、校友推荐度、校友满意度等指标进行调查,获得结果;本专业通过学工部门配合对矿物加工专业毕业学生教学问卷,从不同方面调查获得结果,作为对培养目标达成度的评价依据之一。

2.3改革矿物加工专业课程教学模式

结合我校矿物加工工程专业的培养实际,实施多种教学培养模式。通过创新教学教育平台,改革教学课程体系,综合多种培养方式实施,以探索与创新教学方法为例,在讲授专业核心课程《矿物加工试验研究方法》时,2014年起实施了以“知识掌握,理念探究与能力培养相结合的课堂教学探索”的课程改革实践,本课程的目标是使学生掌握典型矿种通用的选矿研究方法与实验技术,构建出实用或易产业化的工艺流程,并计算、分析选矿实验数据,编制研究报告等技能。

以学生面向国际化就业为中心,探索和尝试 “问题探究式、团队研讨式、项目驱动式”教学模式,注重引导学生主动思考和提问。在该课程的教学策略与方法上进行了如下改革实践。① 引入先进的教学方式。改革传统的以教师授课的单一教学方式,开展研究型教学、研讨式教学、互动式教学、案例教学等适合课程教学内容和培养学生自主学习与创新素质的教学方式。② 加强学生自主学习训练。通过课程作业、预习任务和提供部分综合习题等形式,让学生自行查阅资料,撰写相关模拟研究报告,加强对学生的答疑与指导,激励学生利用课余时间自主学习。③ 更新教学内容,合理安排教学。根据教材和国内外研究的进展情况,积极调研最新的研究成果,科学、合理地选定的学科前沿发展动态,补充、更新部分课程教学内容。④ 改革考试与总评分值比例来综合测评课程成绩。加强平时的考查与考核,将学生主动答题、演讲、讨论等作为平时成绩的考核分值;将学生自做PPT的小作业和模拟研究报告的大作业,成绩记入总成绩;减少期终考试成绩的比例等考核方式改革。

2.4贯彻课堂内外的创新教育实践

创新是工程教育本质属性和核心目标,创新须以严谨的科学精神为先导,以高度的社会责任感为基础,对此,我们积极搭建实践创新平台,采取多种途径培养学生,课堂内除改革课堂教学方法外,积极拓展原有校内实践的第二课堂平台,已形成了“导师制”科技创新、大学生专业创新项目、开放实验室基金、大学生“挑战杯”、节能减排大赛等等课外科技活动和科技竞赛,甚至与环境、地信学科联合进行环保主题日、环保创意大赛等活动,有效地增加以学生的动手能力、思考能力和创新能力。形成了以多元教学传授理论知识、实验课巩固理论知识、课外创新平台强化操作技能的课堂内外联合培养模式。既增强了科技创新和实践能力,培养了人际交往能力和团队协作精神,又丰富了大学校园生活,其培养经历为企业挑选人才时认可和欢迎。

2.5加强教学与实践的融合与互补

针对当前我国高校教学的薄弱环节,实施国际工程教育的教学改革重点。①注重国际化实用能力培养。立足卓越工程师培养,注重国际化的多方位教学,着重落实方法,注重实用、实践与创新;② 引导式教学。教会学生如何获取所需的资料信息,如何提取、归纳信息;③强化动手能力。项目的“研中学”、“做中学”教学模式,改变眼高手低的状况,培养学生的实际动手能力;④ 加强综合能力培养。以大作业、专题综述、研究性实验报告等为载体,包括:编写、总结、表述,以及电子文稿的制作和演示,强化综合素质的学习和锻炼。

因而,在实践教学环节的设计上强化与工程实际紧密结合:一是实验课,包括基础课程和专业课程实验,逐步采用双语模式,通过整合实验课教学内容,将综合性、设计性实验的比例提高至80%以上;二是课程设计,包括基础课程和专业课程设计,通过课程设计综合训练学生的基本工程技能;三是实习,包括课程实习和毕业实习,通过生产一线的工程训练,增加学生接触社会的经历;四是毕业设计,通过结合工程实际,培养学生的工程设计能力;五是课外实践活动,通过产学研合作、参与教师科研项目及校园各种科技活动,营造浓厚的工程实践和国际化氛围。实施两年来,经学院问卷调查和督导考核反馈,改革收到了良好的教学成效。

2.6拓展师生多元化交流与研修

积极实施“引进来和走出去”的战略。矿物加工师资队伍建设,重视校外、海外引进,更重视在职教师国际视野能力的培养和提高。注重年龄结构、学缘结构,结合学科发展和个人研究方向,规划教学、科研、实验人员比例。学校和学院都建立了较为完善的人才引进机制和师资培养方案,如针对海外人才、国内高层次人才(学科团队)引进的人才政策,关于教师学历提高、进修培训、工程实践的师资管理政策,有关柔性引进、人才共享、聘请兼职教师、返聘退休教师的灵活用人政策,从而使师资力量的外延得以扩大。学校针对教师引进、培养、管理等方面出台了一系列的优惠政策。近5年来每年至少派遣一名教师出国访问或进修;引进了湖北省百人计划人选和海外讨论教授人选,已到岗工作了3年。聘用实习基地的工程技术人员,担任校外企业导师,指导学习的实习和课外科技术活动。

学院还积极参与国际教育的交流合作,与澳大利亚的昆士兰大学、南澳大利亚大学、德国的纽亭根科技大学、艾斯根科技大学、斯图加特科技大学,加拿大埃德蒙德大学、里加贾大学,墨西哥圣路易斯大学等世界知名大学联合培养本科生和研究生。

学生综合能力的增强,教师自身水平也需要相应提高,对年轻教师进行培训、观摩交流和授课竞赛,帮助注重青年教师成长。①对新刚入校的青年教师必须参加学校统一组织的新教师岗前培训和新教师在上新课前需试讲,合格后才可以承担教学工作外;②对初上讲台的青年教师,坚持听课制度、“以老带新”模式和讲课竞赛活动,促进教师教学水平和教学技能的提高;③学院和学校通过二级选拔制,举行青年教师讲课竞赛等活动,激励青年教师尽快成长,并在每学期组织青年教师进行教学观摩活动;④实行青年教师导师制,为青年教师配备专门的指导教师,进一步提升青年教师的教学能力。

3人才培养质量控制与效果评价

3.1工程教育质量的过程控制和持续改进

对教育质量的过程控制,除在主管校长的领导下,由教务处负责制订教学管理文件和教学管理制度,指导、督促、检查教学工作,学院具体实施和管理,保证教学活动正常运行外,在矿物加工工程专业人才培养过程中,建立和健全了培养目标的评估机制和改进制度。一是目标管理与考核制度。实施了学校和学院的二级管理制度,以相应的文件保证教学质量,如同行听课评价制度,重点核心课程的课程组制度,课程优质优酬办法,新教师试讲制度和工程实践锻炼制度等,保证本专业培养目标的实现。实施了本科教学年度考评制度,考核指标有本科教学的专业建设、课程建设、教材建设、课堂教学质量、实践教学质量等方面,考核结果直接与院所年度教学津贴挂钩,对保障本科教学质量起到积极的促进作用。二是过程检查与评价制度。通过定期进行教学检查,年度教学运行状态分析数据,教师座谈、各年级学生座谈,学生课程评价、学科评估、专业研讨会等方式对专业培养目标和培养计划的实现状况征求意见,收集来自教师、同行专家、学生的意见,进一步明确本专业本科生培养的核心能力,完善学生的知识结构设计,克服教学衔接不当、遗漏或重复等现象,加强培养学生创新精神和实践能力的力度。三是学生信息反馈制度。通过对应届毕业生的就业状况调查、用人单位的用人需求调查、项目评审会、校友聚会、出访、专题访谈等多种形式,收集评价意见,不定期矿山企业走访和邀请矿山企业负责人(或总工程师)座谈等形式,建立用人单位对矿物加工工程专业培养目标及教学质量评估体系。对过程问题和反馈意见进行总结、完善,最终反馈到培养方案的定期修订中。

3.2人才培养效果的考核与评价

培养目标考核与评价体系从学生自评互评、教学部门、企业等用人单位、学工部门、社会反馈等方面进行。培养目标的评估是通过召开毕业生座谈会、用人单位管理和技术人员座谈会以及问卷调查等形式,从用人单位、召开毕业生双选会、企业宣讲会等渠道获得用人信息的反馈,对毕业生就业后状况进行调研等,了解毕业生对学校在人才培养方面的意见和建议以及用人单位对我校毕业生的评价。利用校友会的平台,通过校友返校聚会与来自全国各地的校友交流,听取校友对矿物加工专业人才培养的意见和建议,由此为培养目标的评估提供依据。

矿物加工工程专业定期对培养目标的实现与否进行评估,建立了培养目标评价机制,包括3个部分:一是培养方案的定期修订。根据每年从不同渠道获得的各类有关人才培养的反馈信息包括5月举行的毕业班学生座谈会、毕业校友问卷调查、在校生座谈会、用人单位意见等,根据以上信息和教务处的修订原则等,通过由学院领导的专业培养方案修订小组组织教师进行讨论、评价,并确定修订的内容。修订过程中将初稿送校外专家审核并提建议,专家主要由“985”学校、教指委专家、企业专家组成。二是教学运行管理体系,负责教学过程的组织、管理以及教学效果的考核评价,是专业培养目标实现与否的评价载体;通过学生、同行教师、教学管理人员、教学督导等参与评价。三是教学效果考核评价指标体系,作为对专业培养目标实现程度进行考核评价的依据,包括试卷分析、试卷复查、督导年度评估与分析(毕业设计、实验报告、实习报告、试卷、课程设计等)。评价的环节有平时课堂、结业测评、动手考核、实践创新、交流沟通、社会综合等。

3.3培养目标评价方法与效果分析

武汉理工大学矿物加工专业毕业生是否达到培养目标的主要评价方式如下所述。① 对主要核心专业课程由学生进行打分评价,以此检查教学过程是否满足培养目标,并对存在问题进行整改;按将课外活动分类并设置相应的分值,如A:科技活动(1~17分);B:文化活动(1~19分);C:技能训练(1~10分);D:社会实践(1~4分);E:形式与政策(1~2分)。② 对本专业毕生一次性就业情况进行统计分析,包括就业行业、就业单位性质等,一次了解行业领域对毕业生的需求情况,以及学生可能的适应性,以便在培养计划修订或调整时参考。③ 通过学校委托第三方调查机构按年度分专业进行的毕业半年以后学生的问卷调查结果进行分析,主要制指标为:非失业率、平均月收入、工作与专业的相关度、半年内的离职率、满意度、校友推荐度、校友满意度等。④通过学院进行的针对矿物加工专业毕业生的问卷调查及其分析。

总之,面向国际工程教育,实施教育改革是一项适应新时期人才培养的系统任务,既要从矿物加工工程学科特点出发,对工程教育进行有益的、必要的改革,又要遵循高等教育发展规律,按照时代发展对人才培养的要求,探索一套具有自身学科特色的工程教育模式,为兄弟院校或相关学科提供有益借鉴。

4结语

基于“国际教育、协同创新、突出特色”的培养理念,构建面向国际工程教育的矿物加工工程专业创新型人才培养方案。以学生就业国际化为目标、专业人才培养为中心、创新教学和实践能力提升为平台,探索矿物加工专业多元化的教育模式和拓展能力方法。通过规划人才培养目标体系、改革专业课程教学模式、贯彻创新教育实践、加强教学实践融合互补、拓展多元化交流、控制培养过程和持续改进,并以多种评价途径、多元考核体系及人才质量跟踪反馈保障和评价人才培养质量,取得了显著的成效。

参考文献

[1]孙慧,夏建国.国际工程教育认证及其对我国高等教育改革的启示[J].职教论坛,2010(7):33-35.

[2]路甬祥.在2009国际工程教育大会开幕式上的致辞[C]//2009国际工程教育大会,北京,2009.

[3]林健.工程教育认证与工程教育改革和发展[J].高等工程教育研究,2015(2):10-19.

Construction and practice on implementing international engineering education for mineral processing specialty

LUO Li-qun,ZHANG Ling-yan,GUAN Jun-fang,BAO Shen-xu,WANG Jun-ting

(1.College of Resources and Environmental Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China;2.Mineral Resources Processing and Environment Laboratory of Hubei,Wuhan 430070,China)

Abstract:Carrying out the training mode for international engineering education is the need of advance with the times of Higher Engineering Education in China and the development of international talents.In this paper,based on the internationalization of mineral processing engineering,according to the training system of international engineering education,the development and characteristics of mineral processing engineering,the engineering education professional orientation and training standards based were briefly introduced.it focuses on the discussion and practice of our university integration and complementary of the overall train of thought,teaching pattern,teaching and practice of personnel training to adapt to international engineering education personnel training,and multiple scientific and technological innovation system construction and practice.finally,the security international engineering education personnel training quality evaluation elements and practical effect are analyzed.

Key words:mineral processing;international engineering education;innovative talents training;practice teaching system;scientific & technological innovation

收稿日期:2015-11-02

基金项目:湖北省高等学校省级教学研究项目资助(编号:2014114)

作者简介:罗立群(1968-),男,湖南长沙人,博士,高级工程师,主要从事教学和科研工作,研究方向为矿物资源的高效利用与清洁生产研究。E-mail: lqluollq@hotmail.com。

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1004-4051(2016)05-0169-06