非物质文化遗产保护现状及对策研究

——以徽州文化生态保护区为例

2016-06-21许敏娟安徽省直工委党校马克思主义基本理论教研室安徽合肥230001

许敏娟(安徽省直工委党校马克思主义基本理论教研室,安徽合肥230001)

非物质文化遗产保护现状及对策研究

——以徽州文化生态保护区为例

许敏娟

(安徽省直工委党校马克思主义基本理论教研室,安徽合肥230001)

摘要:徽州文化生态保护区的设立,特别是《徽州文化生态保护区总体规划》的颁布及其近期建设规划的实施,使保护区非物质文化遗产保护与传承取得了显著的成绩,但也存在不少问题,这些问题如不及时解决,将严重影响十三五期间保护区非遗保护工作走向新水平。有针对性地加强相关制度和机制的建设与完善,是解决目前保护区中存在的问题的有效途径。

关键词:徽州文化生态保护实验区;非物质文化遗产;保护与传承;对策研究

2016年是十三五规划的开局年,也是《徽州文化生态保护实验区总体规划》(下称《总体规划》)第二阶段——中期建设规划(2016-2020年)的开局年,在揭开新一页之际,有必要对徽州文化生态保护实验区(下称“保护区”)走过的8年历程进行回顾与总结,对《总体规划》第一阶段——近期建设规划(2011-2015)实施的效果进行全面考量与评判,为《总体规划》)第二阶段目标的实施提供可借鉴经验,基于这样的目的,笔者在2015年8月对保护区进行了调研。通过调研发现8年来在各级党委政府的领导下保护区建设特别是非物质文化遗产(下称:非遗)保护取得了显著成绩,但也存在诸多问题,这些问题如不能及时解决,将影响《总体规划》后期目标的实现,也将影响保护区非遗保护事业的可持续发展。

一、保护区设立以来非物质文化遗产保护与传承取得的成就

(一)长期规划和近期目标相结合,有序推进保护区建设与非遗保护

首先,制定《徽州文化生态保护实验区总体规划》,对保护区建设和非遗保护进行顶层设计和部署,并将《总体规划》分为近期(2011-2015年)、中期(2016-2020年)和远期(2021-2025年)三个阶段,对每一阶段保护区建设的任务、非遗保护与传承的目标都作出明确规定,有序推进保护区建设和非遗保护。

其次,保护区内各市县,为推进文化遗产的保护近年来不断推进制度建设,黄山市进行了与《黄山市文化大市建设规划》(2007年)和《总体规划》配套的制度建设,先后出台了《黄山市历史文化遗产地保护管理办法》、《屯溪老街保护管理暂行规定》等政策措施,特别针对“百村千幢”工程实施过程中出现的古村落投入大、古民居产权转移难等问题,制定了《黄山市古村落保护利用暂行办法》等七个规范性文件,各区县也制定了文化遗产保护政策。这些规范性文件的制定和实施,为保护区建设和非遗保护工作的推进提供了制度保障。

(二)强化激励与扶持,实现非遗四级名录项目数量和传承人队伍双增长

省委省政府非常重视保护区建设,省财政设立徽州文化生态保护区建设专项经费,支持保护区建设,从2010年至2015年省财政投入保护区建设专项资金达一千多万元①。省文化厅依据《总体规划》,指导保护区所在地制定翔实具体、切实可行的《实施方案》。在各级政府的支持激励下,当地民众参与非遗保护的热情大涨,保护区非遗保护取得了显著成绩:保护区总面积13 881平方公里,人口200万人,分别只占全国国土面积的和人口的0.14%,而其非遗五级(包括联合国)名录项目数量在全国所占比重却远远超过其国土与人口所占的比重,截至2015年底保护区内的非遗项目(婺源除外)入选联合国非遗名录2项(全国37项,占5.41%,占全省2/3),国家级的有21项(全国1 372项,占1.53%,全省72项,占29.2%),省级87项(全省343项,占25.4%),市县级非遗项目数量也远远超过全省的平均水平①。分别比保护区设立时增长了69.2%、335%、372.1%和430.7%,而且“徽州木结构营造技艺”和“程大位珠算”均在保护区设立后入选联合国非遗保护名录。

传承人队伍的培养是非遗保护与传承事业能否可持续发展的关键,为促进保护区非遗传承人队伍的培育,2008年省文化厅就在保护区内率先进行传习基地培育的试点工作,使保护区非遗传习基地从无到有。截至2015年底,保护区内(婺源除外)已有非遗传习基地(所)国家级2个,省级44个,市级115个,在非遗技艺人才培训中,安徽行知学校、休宁德胜木工学校和绩溪县的安徽省徽厨技师学院已成为非遗传习培训教育的知名品牌,保护区传承人队伍迅速壮大,截至2015年底区内的非遗传承人(婺源除外)国家级有21人(全省75人,占28%),省级177人(全省576人,占30.7%),市级521人(全省1526人,占34%),非遗代表性传承人与保护区设立时相比国家级增长了4.25倍,省级增长了18.67倍,市级从0增长到现在的521人①,其增长速度也远远超过全省的平均增长水平。

(三)多种保护模式并举,促进文化资源向经济资源、旅游资源的转化

首先,开展抢救性保护,让濒危非遗重现活力。2011年至2015年优先开展了最能体现徽州非遗特色和濒临灭绝、亟待保护的祁门傩舞等16个重点项目的保护工作。在保护区建设专项基金的扶持下,濒危项目的传习基地迅速建立,绩溪县创办了徽剧、绩溪民歌、手龙舞、赛琼碗等项目的传习基地。黄山市创建了“歙县叶村叠罗汉、祁门傩舞、目连戏等濒危项目的多个省市级传习基地。这些传习基地对抢救濒危非遗产生了良好的效果,绩溪实验小学徽剧童子班演出的徽剧《贵妃醉酒》,2014获省小梅花大赛金奖,2015年获第19届全国戏曲小梅花金奖;手龙舞,2012年安徽省民间舞蹈大赛二等奖;绩溪民歌2009年获省民歌大赛二等奖;目连戏2016年7月份入选香港中国戏剧节;《雉山凤舞》、《黟县傩舞》参加2013年和2014年央视春节民俗节目直播。

其次,开展馆藏性保护,珍藏与展示灿烂的徽文化。保护区建立后,按省文化厅的部署,首先对辖区内的非遗项目和传承人进行立档归卷,让每一非遗项目的来龙去脉都有案可查,黄山市2012年以来,分类整理150项四级名录项目和466位传承人的档案资料,将相关图片、音视频资料及普查线索表、项目调查表、田野调查资料、采访手记归类存档,转换成电子文件存储,相继结集编辑出版《徽州记忆》丛书和《徽州技艺》丛书②。绩溪县对田野调查登记的299个非遗项目③,分类整理相关文字资料、图片、视频资料、表格,形成图文资料汇编,印刷出版《绩溪县非物质文化遗产田野调查资料汇编》,推出《国家历史文化名城——绩溪》系列历史文化丛书。不仅如此,保护区人民还通过修建博物馆和文化园的方式来珍藏与展示灿烂的徽文化。

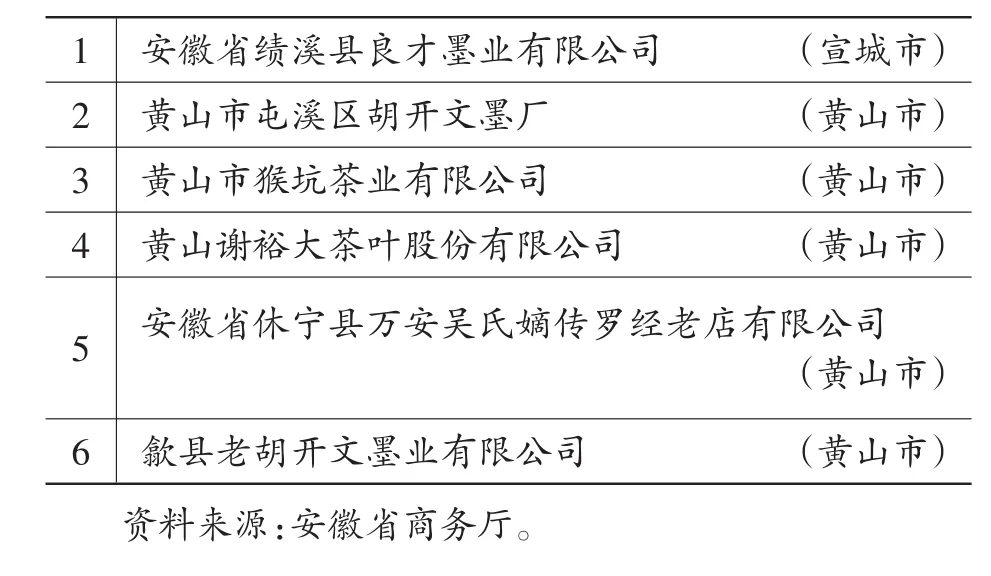

第三,开展生产性保护,将非遗资源转化为经济资源。按《总体规划》近期建设规划的部署,选择7项知名度高、发展状况较好的项目,开展生产性保护利用,“培育一批以徽墨、徽州三雕、红茶和绿茶制作技艺等非物质文化遗产为主要内容的文化产业”。在政策支持下,徽州非遗生产性保护的个人工作室、家庭作坊、小微企业、企业集团等如绚烂的山花在保护区遍地盛开,仅歙县就拥有400多家非遗特色工艺家庭作坊,6家生产徽墨、歙砚规模企业④。在生产中传承,在传承中发展。保护区内非遗企业在生产性保护中不断成长,其中黄山徽州竹艺轩雕刻有限公司和绩溪胡开文墨业有限公司成长为“国家级非遗生产性保护示范基地”,占全省2/3强。在2011年商务部公布的安徽25家中华老字号企业中徽州非遗占6项,超过1/4⑤。

表1 徽州非遗中的中华老字号企业

目前,在保护区内,非遗产品已成为游客们首选的旅游商品,在课题调研期间,笔者设计了“徽州文化生态保护区文化与旅游结合状况调查问卷”,2015年8月8-9日通过黄山市三个旅行社对在黄山市旅游的游客中发出120份,收回115份,有效问卷114份,在对“在徽州旅游商品中你喜欢哪些?”的问卷调查中,45%选择了黄山毛峰,38%选择了徽墨、歙砚。生产性保护促进非遗资源转为经济资源,黄山市2013年规模以上非遗项目的文化产品产值9.5亿元,利税4 132万元,对文化产业的贡献率28%,对地方经济的贡献率达2%[1]。非遗手工艺的生产性保护,推进了当地文化产业的发展,促进了当地产业结构的调整。

第四,开展整体性保护,挖掘徽文化内在的文化价值和审美价值,促进文化资源转为旅游资源。保护区设立后,黄山市不仅按《总体规划》要求将“屯溪老街、万安老街和西递—宏村3处建成徽州非物质文化遗产保护利用示范区”,还以重点工程为抓手,推进辖区内非物质文化遗产和物质文化遗产,人文生态和自然生态的整体保护。从2009年始全市启动“百村千幢”古民居保护利用工程,通过对古民居、古祠堂、古戏台等建筑的修复,既很好地保护了传统木结构营造、徽州四雕、徽州楹联匾额等一系列代表性的徽州手工技艺。同时,也对诸如徽州祠祭、徽剧、徽州民歌、目连戏等徽州民俗的生存空间进行了良性修复。2014年黄山市新增中国历史文化名镇名村和中国传统村落各5个和25个,108个古村落入选全省首批传统村落,又获批国家主体功能区建设试点示范、首批国家生态文明先行示范区建设地区。传统文化的整体保护,充分挖掘了古徽州内在的文化价值和审美价值,文化旅游成为黄山市旅游业一新亮点,近年来黄山市游客和旅游收入呈现双增长:2014年接待游客4165.1万人次、旅游总收入354.4亿元,分别增长11.6%和12.7%⑥。

绩溪县在保护区设立后先后修缮了听泉楼、节妇坊、文昌阁等濒危文物,修建了绩溪博物馆和三雕博物馆。利用文物景点开展文化旅游,龙川胡氏宗祠、胡宗宪尚书府、湖村门楼巷、胡适故居、石家村等已成为文化旅游的黄金线路。境内文化旅游线路由保护区设立前5条增加到设立后的10条,3A级以上文化旅游景点由6个增加到11个,2014年全年旅游接待量500万人次,旅游综合收入24亿元,分别增长24%和33%⑦。

(四)加强宣传展示,提升徽州文化对当代的影响力

首先,充分利用大型文化活动、国内外文化交流、传统节日等平台,通过专题展示、实物展览、活态展演等多种方式,积极推介保护区建设成果和区内丰富多彩的非遗,提升地域文化影响力。先后在世博会、中国(成都)国际非遗节、两届中国(黄山)非遗传统技艺大展等国际间、国家级、省级大型活动上,重点推出多项国家级、省级非遗项目的展示展演。充分利用国家、省、市、县各级媒体,密集报道保护区建设和非遗保护工作。与中央电视台、中国华艺广播公司电视中心、安徽电视台、光明日报、中国文化报等新闻媒体合作,对保护区开展的非遗传承系列活动进行专题报道。问卷一在对114位游客来源的调查结果是:来自本安徽的只占34.21%,来自安徽以外大陆的省区占57.89%,来自港澳台地区占5.26%,来自外国占2.64%。而且这些游客中以前到过徽州的占34.21%,到过徽州两次以上的占23.68%。认为“在全国各旅游景区,徽州的历史文化资源,文化品位使徽州成为最有特色景区之一占25.44%,最有吸引力景区之一占28.07%,最能体现中华传统文化地域占33.33%,最有文化底蕴的区域占53.51%,可见徽州成为世界各地向往中华传统文化人们的寻根之地。

二、徽州文化生态保护区非遗保护中存在的问题

(一)缺乏统领保护区建设的区域协调机制和制度体系

1.保护区工作联席会议机制未能正常运转

为推进保护区建设,早在2008年安徽省政府就成立了由省长任组长、分管副省长任副组长,文化、发展改革委、财政等10多个部门主要负责同志为小组成员的保护区领导小组。领导小组的职责是研究保护区建设工作的推进,将保护区建设纳入省政府任期目标,并且鉴于保护区行政上跨越两省三市,在省政府的领导下,建立了徽州文化生态保护区的工作联席会议机制,研究保护区建设工作,明确具体责任和任务,协调解决相关的困难和问题,重大问题在省级层面与江西省加强沟通,建立联系人制度,对重大事项的研究形成备忘录。这个机构如能按创建时赋予的职能正常运转,那么对保护区建设将是极大的推动,遗憾的是保护区设立以来省内的联席会议仅开过两次,与江西的协调会仅开过一次。

由于保护区工作联席会议机制未正常运转,使保护区没有统领全局的管理和协调机制,保护区内各自为政,文化部在2011年批复的《总体规划》只涵盖安徽境内的黄山市与绩溪县,婺源县另行编制了《江西婺源徽州文化生态保护区建设总体规划》,没有统一的规划指导和调控,重复建设、非协调性建设乃至破坏性建设的现象不同程度存在;就安徽境内,黄山市居主体地位,绩溪县是宣城市中唯一属徽州文化生态保护区地块,保护区建设工作对宣城市来说不是主体工作,绩溪有被边缘化趋势。

2.支持保护区建设的重要法规制度建设滞后

虽然近年来保护区内的市县加快了文化遗产保护的制度建设,但《总体规划》要求尽快制定相应配套的法规文件:《徽州文化生态保护实验区保护条例》、《徽州文化生态保护实验区总体规划实施细则》、《徽州文化生态保护实验区非物质文化遗产传承单位(传承人)保护暂行办法》、《徽州文化生态保护实验区专项资金使用管理办法》、《徽州文化生态保护实验区工作人员业务培训管理暂行办法》等法规文件至今无一制定,使《总体规划》无配套的法规制度支持。另外还有一些支持保护区建设的重要法规制度如《徽州文化生态保护实验区环境保护条例》等重要的法规制度建设也未启动,法规制度建设严重滞后。

(二)非遗保护人才队伍建设滞后,严重制约着非遗保护事业发展

1.非遗行政管理人才队伍不强,制约着保护区非遗保护事业的推进力度

省文化厅非遗处从成立起到2015年底,包括处长在内只有2名非遗行政管理干部,非遗处的职能是:负责对全省非遗保护工作的组织协调和政策制定与落实工作,组织开展全省非物质文化遗产保护工作;拟订省级非物质文化遗产项目保护规划;扶持全省非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动;组织国家级非物质文化遗产项目申报和省级非物质文化遗产项目评审工作;指导全省优秀民族文化传承普及和徽州文化生态保护实验区建设工作。如此多的工作职责让两个人来承担,十多年来,他们一直超负荷地工作,仅各种会议汇报、各种上级检查和每年几次的全国非遗大展就让他们要付出不少时间和精力,可想而知,他们能挤出多少时间和精力来思考徽州文化生态保护区的建设发展问题?

黄山市是保护区的核心,非遗保护任务重,工作量大,但负责全市非遗行政管理工作的市文化委非遗科也只有两名工作人员,他们既要承担非遗保护行政工作又要承担本不该由他们承担的业务管理工作。这样单薄的非遗行政管理人才队伍,必然制约着保护区非遗保护事业的推进力度。

2.非遗业务管理与研究人才队伍尚未建立,非遗研究落后保护实践的发展

按文化部要求,非遗保护应行政工作和业务工作分开,各级文化行政部门负责非遗保护工作政策的制定和执行,各地非遗保护中心负责区域内非遗保护的业务指导和研究,黄山市和绩溪县是保护区的两个主体地块,两地非遗保护的业务机构均未真正建立,绩溪县非遗保护业务工作放在县文化馆,工作量猛然大增,人员无增加,并且至今文化馆未挂上“非遗保护中心”的牌子——有实无名;黄山市所辖各区县的非遗保护业务工作也均放在各区县文化馆,同样是增加工作量没增加人员,在各县文化馆看来非遗保护非主体工作,他们大多精力放在公共文化建设上,因此他们只是满足于完成上级交给的任务,至于对当地非遗保护的研究仅凭个人兴趣,所以文化部规定的非遗中心两个职能,保护区内大多县市只能完成其一,全省范围内一支相对稳定的非遗研究专家队伍也未产生,非遗研究落后于非遗保护实践的发展,使保护实践失去理论指导。

3.非遗“招徒难”,代表性传承人呈高龄化趋势,制约着非遗保护事业的可持续发展

尽管近年来保护区建起了多个传习基地和培训基地,传承人队伍在发展壮大,但是,在课题组的问卷调查中80%以上的代表性传承人对“你在传承中遇到的最大困难是什么”的答复为“招徒难”“资金不足”,“招徒难”不仅仅是没有市场的民俗类的非遗面临的困境,也是有市场有经济效益的徽墨、歙砚这些手工技艺面临的困境。不仅如此,保护区和全省其他地区一样代表性传承人呈现高龄化,大多代表性传承人都是出生在50年代、60年代,不仅是民俗类就是手工技艺类80后、90后的代表性传承人也寥若晨星,如被列入联合国非遗名录的“徽派传统民居营造技艺”,截至2014年底,不仅没有90年后的甚至连80后和70后代表性传承人都未产生,只有徽州三雕、徽墨制作技艺各产生一位90后代表性传承人[2]。这种现状如不改变,势必影响保护区非遗保护与传承事业的可持续发展。

(三)监测评估机制尚未健全,影响非遗保护事业的健康发展

1.对项目和专项资金的监测评估机制尚未健全,更无优胜劣汰机制

《总体规划》要求,建立监测评估机制,“对规划确定的项目,省、市两级领导小组办公室定期检查实施情况、资金使用及收益情况,对保护效果好的项目予以表彰,并给予经济上的奖励;对于实施进度缓慢、工作不力的项目承担单位和个人给予通报批评、缓拨经费乃至撤销项目承担资格。”“专项资金的管理落实到人,管理人对专项资金使用、收益等情况要向上一级定期汇报,接受上一级的审计。”几年来保护区对项目和专项资金的审查主要采取自查和听取报告的形式,项目实施进展及专项基金的用途和使用效果缺乏跟踪审计监督,没有建立奖惩机制。所以传承人或保护单位甚至地方政府只把主要精力放在争取资金和项目上,把争取项目和资金当做生财之道,而对如何按期保质保量完成项目,如何使专项资金达到最好的使用效果他们不再关心,重申报,轻监管,只要能应付上面检查了事。

2.对代表性传承人和示范单位履行义务情况缺乏监测和退出机制

当下“传承人”或“示范单位”这些头衔,对手工艺人及其企业来说就是经济价值和社会地位,级别越高其产品定价也就越高,因此代表性传承人,示范单位的评选竞争激烈,这本是件好事,能让优秀者脱颖而出。但现实中一些手工艺人或示范单位一旦入选代表性传承人或保护示范单位后,就不再将主要精力放在带徒授艺上,而是热衷于经营或跑公关,一些财大气粗的传承人甚至对非遗保护管理部门的监管持消极或抵触态度,示范单位不能发挥应有的引导、辐射和带动作用,而现行的法律法规缺乏对传承人或示范单位履行义务的情况进行监测与考核的硬约束,也未真正建立退出机制。这种现状持续下去,必将影响非遗保护事业的健康发展。

(四)各县区对文化园和博物馆的建设缺乏科学规划,造成社会资源浪费

文化园或博物馆的数量是衡量地域文化底蕴的重要因素。在调研中许多传承人甚至是市级传承人都向我们表达了拿地建博物馆或文化园的意愿。但文化园建设必须体现地方文化特色,并且应求精致,不是多多益善。同样专题博物馆的建设也应是求精求特,避免雷同。但在保护区内一些传承人拟建博物馆或文化园并不是为了出于展示特色的文化资源,而是想通过这些项目向政府要地要钱,或钻政策的空子,有了博物馆和文化园就可以让旅行社将游客带进其产品展示场所便于产品销售(新《旅游法》规定导游不得带游客进店)。现在保护区内传承人一哄而上建文化园或博物馆,重复建设,资源浪费严重。如一个面积只有13平方公里4万人口的绩溪县城竟有两家徽墨文化园同时上马;黄山市徽字号雕刻文化有限公司已在2012年建成“黄山徽字号徽雕艺术博物馆”,现在另一传承人又在兴建“徽派雕刻博物馆”,如果政府不在宏观上加强管理,必然造成重复投资,重复建设,造成土地等社会资源的巨大浪费。

三、关于十三五时期推进徽州文化生态保护区非遗保护工作的几点建议

“徽州文化以其中华汉民族以来民间社会生活实态的标本缩影价值,以其‘儒教圣地’的明清时期中华传统文化典型代表的价值,凸显出其‘文化特区’实验的重大示范意义。抓好国家级徽州文化生态保护区的建设,保护好徽州文化这一人类文化的瑰宝,既是讲政治的职责所在,也是守护中华民族精神家园的千秋大任。”[3]非遗是文化生态空间的灵魂,因此非遗保护与传承工作的成败事关保护区建设的成败。十三五时期保护区建设和非遗保护要取得新成就,走上新台阶,首先需要解决哪些问题?如何推进保护区非遗保护工作?如何使前期成功经验得以升华或推广,缺陷得以纠正与补救?在此笔者通过系统的调研分析,提出如下建议:

(一)健全完善统领保护区建设的区域合作协调机制和制度体系

1.实现区域合作协调机制的正常运转,为保护区建设沿着科学有序的轨迹发展提供组织保障

徽州文化生态保护区跨两省三地,前期创建的统领保护区建设的区域合作协调机制——联席会议机制的正常运转非常必要,实践证明没有统一的协调组织机制,各自为政,各自为自己的局部利益争项目,争资源,重复建设,重复投资,过度开发,透支资源,这将不利于保护区的可持续发展。为精心保护古徽州这一文化瑰宝,使古徽州在文化强省建设中绽放异彩,建议在分管副省长主持下的省级保护区工作联席会议,每年至少召开一次,市级联席会议,常规下可在文化厅的主持下每半年召开一次,遇有重大事项需协调,市级区域协调机制可随时启动,以为保护区建设沿着科学有序的轨迹发展提供组织保障。

2.建立健全法规制度体系,为保护区建设和非遗保护提供法制保障

“保护非物质文化遗产不是短期行为,而是一项长期而艰巨的系统工程,需要一代一代做下去。要实施好这项工程,仅有应急措施是远远不够的,必须有坚实的法律和政策的规约和保障。”“立法保护,是非物质文化遗产保护的根本保证”[4]368。文化生态保护区建设是一件新生事物,尚无成熟的经验可遵循,法制远未健全,无规矩不成方圆,在国家相关法律还未健全的背景下,我们应在总结保护区前期建设经验教训基础上,结合省委、省政府重大战略部署,依据保护区建设和非遗保护新的发展要求,建立健全保护区建设与非遗保护的制度体系,除抓紧制定《徽州文化生态保护实验区保护条例》、《徽州文化生态保护实验区总体规划实施细则》等法规制度外,还应制定《徽州文化生态保护实验区党政干部政绩考核办法》,加大保护区内各级党政干部对文化生态保护责任在政绩考核中的权重比例;制定《徽州文化生态保护实验区环境保护条例》及实施细则,在保护区实行比国标更高的环保标准,让保护区有永久优美的自然环境,实现对文化生态的整体保护;制定保护区非遗传承基地和生产性保护基地等各类保护载体管理办法,建立保护区非遗保护成效检查督导制度和跟踪评价体系……建立健全保护区建设和非遗保护的法规制度体系,为保护区建设和非遗保护提供法制保障。

(二)加强保护区建设规划的科学性和精准性,杜绝社会资源浪费

1.总结过去,开辟未来,精准规划,稳步推进

前文化部副部长王文章在谈到保护区建设时强调指出,文化生态保护实验区建设是一项新课题,需要不断地实践、探索,在实践基础上总结经验[5]。在新一轮规划开局之际,回顾过去,我们应对前期保护区建设和非遗保护的成败得失进行思考和总结;展望未来,我们应具备时代感与前瞻性,既看到新型城镇化进程不断加快,给非遗保护带来的新挑战,也应看到国家大力发展服务业和文化创意产业,大力推进大众创业、万众创新,给非遗保护与传承带来的新机遇。在新的历史起点上,我们应如何做好保护区建设和非遗保护规划?笔者认为应在总结前期经验教训基础上,结合国家经济转型和产业政策的发展变化,以五大发展理念为指导,结合省委省政府重大战略部署,参照《皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要》,参照《十三五时期安徽经济社会发展规划》、《十三五时期安徽文化产业和文化事业社会发展规划》及十三五时期黄山市和绩溪县经济社会发展规划,以文化生态整体保护为原则,并借鉴国内其他文化生态保护区建设的成功经验,对《总体规划》的中期目标进行修改补充,精准规划保护区十三五时期非遗保护传承工程,稳步推进保护区建设。

2.加强对文化园馆建设的宏观管理,杜绝社会资源浪费

当前各式各样的文化园和专题博物馆建设在保护区方兴未艾,这些文化设施的增长,既增强了保护区的文化氛围,又增加新的文化旅游景点。但同质化、泛滥化的苗头已出现,如何搞好博物馆建设?“搞历史博物展览,为的是见证历史、以史鉴今、启迪后人。要在展览的同时高度重视修史修志,让文物说话、把历史智慧告诉人们,激发我们的民族自豪感和自信心,坚定全体人民振兴中华、实现中国梦的信心和决心。”[6]习总书记对博物馆功能这一精辟概括,为我们指明了路径。因此,区内各地政府应加强规划的科学性,防止重复投资,重复建设,杜绝社会资源浪费;同时还应在设计上把关,追求文化价值与审美价值,求特求精,让新建的博物馆能实现习总书记总结的博物馆的功能与作用。

(三)创新管理机制,为保护区非遗保护事业发展获得更大空间

1.创新管理机制,实现非遗保护与公共文化建设的对接与融合,实现资源的整合与集约利用

如前所述,安徽省非遗保护领域无论是行政管理还是业务管理普遍存在人力不足,在国家裁减吃财政饭人员指标的大背景下,大量增加行政和事业编制是不现实的。而公共文化建设一直是文化部门的主阵地,有一支强大的人才队伍,特别是十二五以来为促进“文化强省”建设,本省在公共文化建设上大力投入,公共文化建设领域的人力资源优势和物质基础优势都是非遗保护部门所不能比拟的,十三五期间国家将进一步加大公共文化建设力度,而公共文化建设与非遗保护二者有对接与融合的基础,如保护区非遗中的传统舞蹈、、传统戏剧、传统体育游艺与杂技及徽州民歌等非遗项目,都是富有浓厚地方特色的文化遗产,它们历来都为逢年过节群众文化演出与民俗文化活动中的重头戏,建议省委省政府从十三五开始将能纳入公共文化建设范畴的非遗项目,纳入公共文化建设中统筹规划,实现资源的整合与集约利用。

2.充分利用社会人才资源和教育资源,提升非遗业务管理与研究工作水平,促进传承人队伍培养

非遗业务管理工作繁杂,繁重的日常业务管理工作,让各市县非遗业务管理人员对非遗研究工作无暇顾及。对此我们应创新管理机制,积极发展外包业务,充分利用社会人才资源,如对文化部要求建立的非遗数据库、编写非遗乡土教材及专题调研等等均可以项目或课题的形式向社会招标发包;同样对非遗传承人的培养也应广开门路,充分利用高校和职业技术院校的教育资源,为非遗事业的可持续发展培养后备人才队伍。

(三)健全完善监测评估机制,促进非遗保护事业的健康发展

1.健全完善项目和专项资金监测评估机制,创建优胜劣汰机制

几年来保护区内一些传承人或保护单位分别承担了市、省或国家一些非遗保护项目,获得支持的专项资金小的十多万,多则数百万甚至上千万,相信随着保护区影响的扩大,区内将有更多的传承人或保护单位获得项目及各种专项扶持资金。但在调研中发现:对项目和专项资金获得单位或传承人资质的质疑,项目和专项资金申报与评审的透明度,专项资金的使用效果与监督等问题,是目前保护区内传承人存在非议最多的话题。如何使项目和资金的分配公平公正?如何增加项目和专项资金消息发布、申报、评审和实施或使用结果的透明度?这是所有传承人最关注的问题之一。为增强政府的公信力,使国家对非遗扶持的政策产生如期效益和正面效应,保护区内各级政府和文化主管部门应在国家相关监督考核制度缺失的情况下,率先探索健全完善非遗项目和专项资金监测评估机制,实现项目和专项资金从消息发布、申报、评审到实施或使用结果各个环节的透明化;开拓传承人和社会公众对项目或专项资金从开始到终结的全程监督渠道,建立社会公众监督,审计跟踪监督,政府定期检查,专家库抽取专家巡视检查监督的立体监督体系;在实践中不断完善监测评估机制和优胜劣汰机制,并制定保护区非遗保护项目实施和非遗保护专项资金使用绩效监测评估检查制度。

2.建立代表性传承人和示范单位的考核和退出机制

保护区内拥有的各级代表性传承人和保护示范基地数量居全省之冠。他们能否认真履行传承人义务、能否起示范作用,对全省的非遗工作起着导向作用。我们保护传承人的目的是保护其掌握的传统技艺,只有传承人的存在非遗技艺才能薪火相传。因此,代表性传承人和非遗保护示范单位的首要职责是传授技艺,如果代表性传承人和示范单位不将带徒授艺作为首要职责,就是不作为或失职。《非遗法》对传承人不履行法定义务,虽有规制,它规定:“非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人无正当理由不履行前款规定义务的,文化主管部门可以取消其代表性传承人资格,重新认定该项目的代表性传承人”而现实却是,地方政府重申报轻管理,重开发轻传承。对示范单位的考核与规制目前国家立法是空白,为此建议省文化厅或黄山市率先制定《徽州文化生态保护区非遗代表性传承人和示范单位考核实施细则》,建立传承人和示范单位的考核和退出机制,使之真正起到示范,引导作用,并引领全省。

“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。北京是世界著名古都,丰富的历史文化遗产是一张金名片,传承保护好这份宝贵的历史文化遗产是首都的职责,要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,切实做到在保护中发展、在发展中保护。”[6]习总书记对北京历史文化遗产保护的谆谆教导对徽州文化生态保护区文化遗产保护很有启发意义,徽州文化生态保护区丰富的历史文化遗产是安徽的一张金名片,建设好保护区是“对历史负责”,“对人民负责”。“保护非物质文化遗产是人类社会一个伟大的文化工程”[5]167让我们以强烈的使命感和责任感谱写徽州文化生态保护区建设新篇章;以对历史文化的敬畏感和担当精神来经营保护区非遗保护这项伟大的文化工程。

注释

①数据由安徽省文化厅非遗处提供。

②数据由黄山市文化委非遗科提供。

③数据由绩溪县文化馆提供。

④数据由黄山市歙县文广新局提供。

⑤数据由安徽省商务厅提供。

⑥黄山市人民政府.2012年、2013年、2014年黄山市人民政府工作报告[EB/OL].http://www.huangshan.gov.cn.

⑦绩溪县人民政府.2012年、2013年、2014年绩溪县人民政府工作报告[EB/OL]. http://www.cnjx.gov.cn.

参考文献

[1]许敏娟.安徽非物质文化遗产生产性保护中法制建设问题研究[J].新闻世界,2015(3):164-166.

[2]许敏娟,左金刚,晋文婧.安徽非物质文化遗产生产性保护问题研究[J].合肥市委党校学报,2015(3):25-29.

[3]方利山,汪炜.源的守望——徽州文化生态保护研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015,4(1):373.

[4]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[5]王文章.高度重视文化生态保护实验区建设[N].中国文化报,2011-8-23 (1).

[6]中国领导干部资料库.习近平论中国传统文化——十八大以来重要论述选编[EB/OL]. (2014-03-03) [2016-02-15]. http://theory.people.com.cn/n/2014/03/03/.

[责任编辑:胡亭亭]

●三农焦点

Current Situation and Countermeasure Research of Intangible Cultural Heritage Protection

—Taking Huizhou Cultural Ecological Protection Zone as an Example

XU Min-juan

(Marxism Teaching and Research Section,Party School of Anhui Provincial Working Committee,Hefei 230001,China)

Abstract:As Huizhou cultural and ecological protection zone is set up,especially the implementation of the promulgation of the "overall planning of Huizhou cultural and ecological protection zone" and the recent construction plan,the reservation of intangible cultural heritage protection has made remarkable achievements,but there are many problems,if not solved in time,they will seriously affect improving the reservation of intangible cultural heritage protection work to a new level during the 13th five-year plan. It is an effective way to solve the existed problems in the protection area,to strengthen the construc⁃tion and improvement of the relevant systems and mechanisms.

Keywords:ecological protection zone in Huizhou culture;intangible cultural heritage;protect and inherit;countermeasure and research

中图分类号:G122

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0088-08

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.016

收稿日期:2016-02-02

基金项目:2015年度安徽省党校系统重点课题基金项目(QS201566)

作者简介:许敏娟(1962-)女,安徽绩溪人。副教授,硕士,研究方向:文化哲学,法学。