川南威远地区筇竹寺组产气页岩微观孔隙特征

2016-06-20任东超郭士玉孙超亚王晓飞刘冬冬

任东超郭士玉孙超亚王晓飞刘冬冬

(1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学,四川 成都 610059;2.成都理工大学能源学院,四川 成都 610059;3.中国石油大学(北京)理学院,北京 102249)

川南威远地区筇竹寺组产气页岩微观孔隙特征

任东超1,2郭士玉3孙超亚2王晓飞2刘冬冬2

(1.“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室·成都理工大学,四川成都610059;2.成都理工大学能源学院,四川成都610059;3.中国石油大学(北京)理学院,北京102249)

摘要正确认识产气页岩孔隙是开发页岩气资源的基础,为此,运用氩离子抛光—扫描电镜和高压压汞技术对四川盆地威远地区筇竹寺组产气页岩的孔隙类型及微观结构特征进行研究。将研究区层段页岩孔隙分为5大类(包括粒间孔、粒内孔、晶间孔、微裂缝和有机质孔隙)。高压压汞实验结果显示,产气页岩孔径分布复杂,2~50 nm的中孔最为发育,含有少量大孔。页岩排驱压力较高,孔隙存在明显的细颈瓶特征,孔喉分选性、连通性较差,退汞效率低,中孔对气体的渗流和储集起明显作用。

关键词威远地区筇竹寺组产气页岩微观孔隙特征高压压汞氩离子抛光—扫描电镜

文献标识码:B

文章编号:2095-1132(2016)02-0009-04

修订回稿日期:2016-03-02

0 引言

页岩气在非常规天然气中异军突起,已成为全球油气资源勘探开发的新亮点,并逐步向一场全方位的变革演进。我国四川盆地南部下志留统龙马溪组和下寒武统筇竹寺组是我国南方海相页岩气勘探开发的重要领域之一[1-4],其页岩气富集主控因素也成为研究的热点[5-7]。据美国的开发经验,具有工业价值的页岩气藏有机碳含量下限为0.5%[8]。四川盆地寒武系筇竹寺组有机碳含量为1.0%~11.07%,普遍大于2%,显示盆地中南部地区的筇竹寺组具有较大的勘探潜力。与美国相比,中国页岩气储层条件更为复杂,中国海相页岩沉积时代老(多为寒武系、志留系和泥盆系),热演化程度高(Ro普遍大于3.0%),总有机碳含量相对较低,且厚度较小,有效孔隙度较低,造成我国页岩气开发难度增大。由于页岩的产气部分对于页岩气的产量和开发至关重要,而页岩孔隙是储存页岩气的重要空间和确定含气量的关键参数[9],对于产气部分页岩孔隙的研究就显得尤为重要。基于此,笔者通过扫描电镜实验和高压压汞实验对威远地区筇竹寺组埋深在2 665~2 704 m的主产气部分页岩微观孔隙特征进行了研究。

1 实验样品与方法

1.1样品

页岩样品采自四川盆地南部威远地区下寒武统筇竹寺组页岩的主产气部分(埋深在2 665~2 704 m),来源为威201井。该页岩有机质丰度高,有机碳含量分布在0.11%~4.89%,其平均有机碳含量较高,为1.32%,有机质成熟度在2.2%~5.1%,已达到成熟或过成熟阶段。

用X射线衍射仪对样品的矿物成分进行鉴定,筇竹寺组产气页岩的硅质矿物(石英+长石)在纵向上分布较稳定,石英、长石含量较高,石英平均含量为33.1%,长石平均含量为32.3%;碳酸盐矿物含量很低,在筇竹寺组不发育,平均含量为5.8%;黏土矿物纵向上含量较稳定,平均含量为20.9%;黄铁矿平均含量为5%左右。总体上威201井筇竹寺组石英+长石含量为65.4%,脆性矿物含量较高,有利于天然裂缝的形成及后期页岩的压裂开发。

1.2实验仪器

实验仪器使用的是成都理工大学“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室的场发射环境扫描电子显微镜(Quanta250FEG)、HITACHI IM4000氩离子抛光仪和AutoPoreⅣ9520全自动压汞仪。

2 页岩微观孔隙类型

富有机质泥页岩既可作为烃源岩,又可作为油气储集层[10-12],具有多种储集空间类型。研究表明,威远地区筇竹寺组页岩的主产气部分主要发育粒间孔、粒内孔、晶间孔、微裂缝和有机质孔隙等类型。

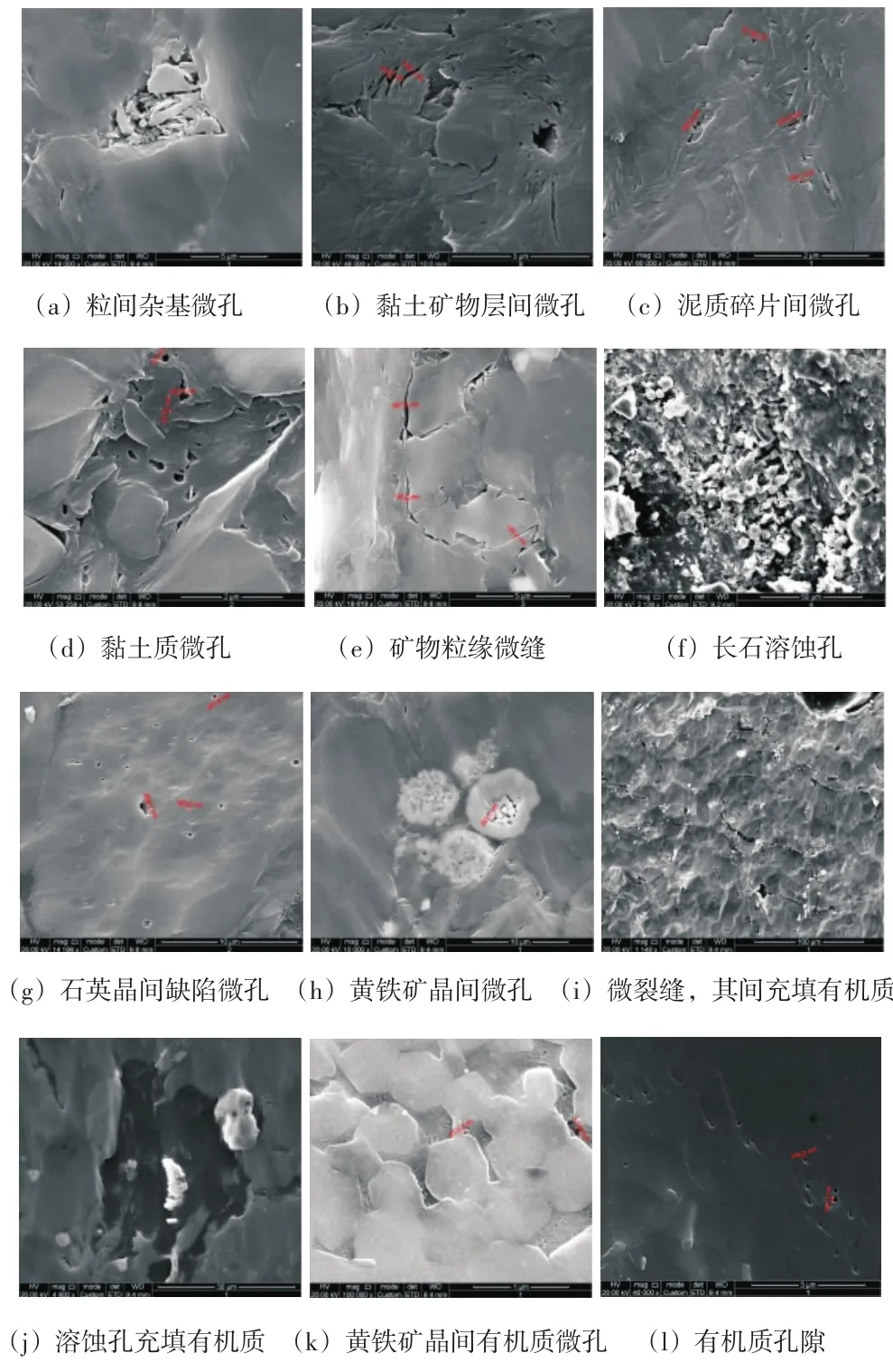

2.1粒间孔

粒间孔主要指存在于矿物颗粒之间未被充填或溶蚀形成的孔隙等。粒间孔在页岩中广泛存在,其孔径可达微米级以上,若相互连通则可为页岩气运移提供重要通道。据观察,粒间孔在研究层段页岩中广泛发育,主要发育有粒间杂基微孔(图1a)、泥质碎片间微孔(图1c)、粒缘微缝(图1e)和粒间充填黏土质微孔(图1d)等孔隙。

图1 筇竹寺组页岩产气段微观孔隙图

2.2粒内孔

粒内孔是矿物颗粒内由于溶蚀或自身晶体缺陷等原因形成孔隙空间。此外蒙脱石在沉积埋藏转变为伊蒙混层或伊利石的过程中会产生大量粒内孔隙,这些层间微孔隙大大增加了页岩气赋存的空间(图1b)。据观察,盆地中南部筇竹寺组产气页岩的黏土矿物层间孔通常长0.5 nm~2 μm、宽50~300 nm,呈扁平状或扁豆状,相互连通性较好,是页岩气储层的重要孔隙类型。溶蚀孔以长石及方解石溶蚀孔最为常见,呈港湾状、蜂窝状或分散状等(图1f),孔隙直径为200 nm~1 μm,可见少量石英颗粒内晶间缺陷微孔(图1g)孔隙。

2.3晶间孔

页岩储层的深海静水还原环境导致页岩中黄铁矿以及硅酸盐等矿物发育,易于形成黄铁矿晶间孔等晶间孔隙,其孔径多分布在5~200 nm。黑色页岩中产生的黄铁矿含量虽然不高,但稳定出现,加之黄铁矿特殊的晶型结构,难于压实,它所形成的孔隙,特别在埋藏深度较大的地区,更不能忽略。据扫描电镜显示,页岩中发育有霉球状的黄铁矿集合体,晶间见微孔发育(图1h)。

2.4微裂缝

泥页岩储层中微裂缝的发育不仅有利于游离气的富集,同时还是页岩气渗流运移的主要通道,对页岩气的开发起到关键作用,但如果发育过度,则会导致页岩气的散失。根据钻井岩心的观察和氩离子抛光—扫描电镜观察,研究区目的层段局部发育微裂缝,且多见微裂缝被有机质充填(图1i)。

2.5有机质孔隙

有机质孔隙是发育于有机质内部的孔隙,固体干酪根转化为烃类流体而在干酪根内部形成的孔隙[13],孔径主要分布在2~1 000 nm。从氩离子抛光扫描电镜的图像中可以看出,页岩中分散的固体有机质(干酪根)呈黑色长条状、椭圆状分布,有机质孔隙较少且孤立分布在有机质中(图1j、1l)。由于黏土矿物具有强烈的吸附作用,一部分有机质被黏土矿物吸附,这种黏土矿物与有机质的集合体还经常充填在黄铁矿的晶体周围,这些被黏土矿物吸附的有机质中也发育一定的孔隙空间(图1k)。

3 高压压汞实验

高压压汞实验是获得储层岩石孔喉特征参数的重要途径[14-15]。由于页岩孔隙多为纳米级孔隙,常规压汞仪器的最高进汞压力较低,无法突破页岩纳米级孔隙中的毛细管压力。笔者采用了高压压汞设备对页岩样品进行测试,获得了页岩的毛细管压力曲线(图2)和孔径分布曲线(图3)。实验中的最高进汞压力达到200 MPa,可描述最小孔径为3 nm。

3.1毛细管压力曲线

毛细管压力曲线的形态反映了各孔喉段孔隙的发育情况和孔隙之间的连通性信息[15-16]。图2为页岩的高压压汞毛细管压力曲线。从图2可以看出,毛细管压力曲线中间平缓段远离横轴,且对应的毛细管压力值较大,说明其喉道半径较细小。20103、 20105、201011三个样品的排驱压力分别为11.5 MPa、6.17 MPa、21.02 MPa,平均值为12.89 MPa。对应的最大连通孔喉半径分别为65.2 nm、121.6 nm、35.7 nm,平均值为74.2 nm。页岩的排驱压力远大于常规储层[17-18],反应其最大孔喉半径偏小。当进汞压力为10~30 MPa时,进汞曲线与水平段近似平行,进汞量大,约占总进汞量的65%,表明页岩中18~74 nm之间的孔非常发育。饱和度中值半径较小,为20.4~62.6 nm,平均值为40.5 nm。孔喉的分选系数较大,表明其分选性较差,孔喉分布不均匀。歪度表现为粗歪度,没有正负偏态,表明其孔隙分布偏向相对较大孔隙。压汞曲线表现出突降型特征,退汞效率非常低,平均为8.9%,而退汞效率主要取决于储层的孔隙结构[19-20],表明页岩中存在大量的纳米级孔喉,微孔与大孔、中孔混合配置,孔喉细小,连通性较差。

图2 页岩毛细管压力曲线图

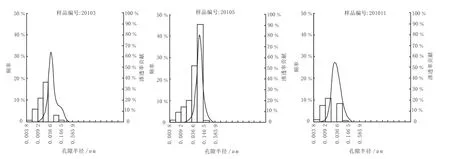

图3 页岩高压压汞孔径分布直方图

3.2孔径分布

图3为页岩的高压压汞孔径分布图,可以看出,页岩中发育有小孔、中孔、大孔,以中孔为主(占50%以上)。从图3可以看出,孔径为2~50 nm范围内的中孔对渗透率的贡献最大,约占60%,而大孔对渗透率的贡献相对较小,表明页岩中存在细颈瓶孔喉。孔径为中孔的孔隙表面积约占总表面积的95%,表明页岩中中孔较发育,尤以5~37 nm的孔隙最多,大孔和小孔最不发育。页岩储集空间以渗透性好的中孔为主,孔隙表面积较大有利于页岩气的富集和渗流。

储层孔隙结构的研究方法主要为高压压汞法和氮气吸附法,高压压汞法常用于测试连通的中孔和大孔,氮气吸附法主要表征微孔和中孔的孔隙结构。由于研究区钻井资料较少,数据难以收集,现阶段无法做氮气吸附试验,所以笔者需要进一步收集研究区的数据资料,下一步做氮气吸附等试验,更详细地描述研究区筇竹寺组页岩的孔隙特征,为后期页岩气的勘探开发提供依据。

4 结论

1)运用氩离子抛光—扫描电镜对川南威远地区筇竹寺组产气页岩孔隙进行研究,主要发育粒间孔、粒内孔、晶间孔、微裂缝和有机质孔隙5大类。其中粒间孔、粒内孔及晶间孔较为发育,为高含气量页岩的主要孔隙类型,微裂缝局部较发育,且多被有机质充填。有机质孔隙较少并且孤立分布。

2)产气段页岩孔径分布复杂,主体孔径以中孔(2~50 nm)为主,同时含有一定量的大孔和小孔。中孔提供了主要的表面积和体积,是气体吸附和存储的主要场所。页岩排驱压力较高,孔隙存在明显的细颈瓶特征,退汞效率低,连通性较差,中孔对气体渗流起明显的贡献作用,且中孔也起了主要的储集作用。

参考文献

[1]董大忠,邹才能,李建忠,等.页岩气资源潜力与勘探开发前景[J].地质通报,2011,31(2):324-336.

[2]程克明,王世谦,董大忠,等.上扬子区下寒武统筇竹寺组页岩气成藏条件[J].天然气工业,2009,29(5):40-44.

[3]黄金亮,邹才能,李建忠,等.川南下寒武统筇竹寺组页岩气形成条件及资源潜力[J].石油勘探与开发,2012,39(1):69-75.

[4]邹才能,董大忠,王社教,等.中国页岩气形成机理、地质特征及资源潜力[J].石油勘探与开发,2010,37 (6):641-653.

[5]陈尚斌,朱炎铭,王红岩,等.四川盆地南缘下志留统龙马溪组页岩气储层矿物成分特征及意义[J].石油学报,2011,32(5):775-782.

[6]陈波,皮定成.中上扬子地区志留系龙马溪组页岩气资源潜力评价[J].中国石油勘探,2009,14(3):15-19.

[7]陈宗清.四川盆地下寒武统九老洞组页岩气勘探[J].中国石油勘探,2012,17(5):71-78.

[8]蒲泊伶,蒋有录,王毅,等.四川盆地下志留统龙马溪组页岩气成藏条件及有利地区分析[J].石油学报,2010,31(2):225-230.

[9]潘仁芳,伍媛,宋争.页岩气勘探的地球化学指标及测井分析方法初探[J].中国石油勘探,2009,14(3):6-9,28.

[10]张金川,薛会,张德明,等.页岩气及其成藏机理[J].现代地质,2003,17(4):466.

[11]张金川,金之钧,袁明生.页岩气成藏机理和分布[J].天然气工业,2004,24(7):15-18.

[12]范昌育,王震亮.页岩气富集与高产的地质因素和过程[J].石油实验地质,2010,32(5):465-469.

[13]Loucks R G,Reed R M,Rupper S C,et al. Morphology,genesis,and distribution of nanometer-scale pores in siliceous mudstones of the Mississippian Barnett shale [J]. Journal of sedimentary Research,2009,79(12):848-861.

[14]谢丹,徐天吉,张文凯,等.井研—犍为地区筇竹寺组页岩有机地球化学特征[J].天然气技术与经济,2015,9(6):1-4.

[15]谢武仁,杨威,杨光,等.川中地区上三叠统须家河组砂岩储层孔隙结构特征[J].天然气地球科学,2010,21 (3):435-440.

[16]张满郎,李熙喆,谢武仁.鄂尔多斯盆地山2段砂岩储层的孔隙类型与孔隙结构[J].天然气地球科学,2008,19(4):480-486.

[17]庞彦明,章凤奇,邱红枫,等.酸性火山岩储层微观孔隙结构及物性参数特征[J].石油学报,2007,28(6):72-77.

[18]王瑞飞,沈平平,宋子齐,等.特低渗透砂岩油藏储层微观孔喉特征[J].石油学报,2009,30(4):560-563.

[19]杨峰,宁正福,孔德涛,等.高压压汞法和氮气吸附法分析页岩孔隙结构[J].天然气地球科学,2013,24 (3):450-455.

[20]唐仁骐,曾玉华.岩石退汞效率几个影响因素的研究[J].石油实验地质,1994,16(1):84-93.

(编辑:卢栎羽)

doi:10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 003

基金项目:为国家科技重大专项《大型油气田及煤层气开发——页岩气勘探开发关键技术》所属课题《南方海相页岩气开采试验》的二级专题之七,专题编号为:2011ZX05018-006-07。

作者简介:任东超(1991-),硕士研究生,研究方向为油气藏地质。E-mail:1096483326@qq.com。